[181] 제16장 역경(易經)의 입문(入門)/ 9. 복잡할수록 정성이 증가한다

작성일

2017-04-21 05:58

조회

6786

[181] 제16장 역경(易經)의 입문(入門)

9. 복잡할수록 정성이 증가한다

다시 계속해서 열정적이지만 차분한 어조로 설명을 이어가는 상인화의 낭랑하고도 부드러운 소리가 작은 방을 울렸다.

“자, 다시 잘 지켜봐, 계속해서 나누기한 다음에 얻은 시초는 천지인의 수를 합해서 ‘1+4+3=8’이니 이것을 모아서 1차 변법에서 나온 시초 옆에다 두는 거야.”

“잘 보고 있습니다. 그리고 또 반복한다는 거잖아요?”

“맞아. ‘1+3+4=8’이니 이것은 다시 2차 변법의 옆에 모아두는 거야.”

“그럼 이제 다시 네 번째의 변법을 하겠네요?”

“아니, 여기에서 육효(六爻) 중에 첫 번째의 효인 초효(初爻)를 얻게 되는 거야.”

“어떻게요?”

“천수(天數)와 지수(地數)에서 남은 시초가 있지?”

“아, 넷 씩 나눠놓은 것 말입니까?”

“그래. 이것이 몇 무더기인지 보렴.”

“하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 이렇게 보니까 넷 씩 놓은 것은 일곱 무더기입니다.”

“그럼 별도로 칠(七)이라고 표시를 하는 거야. 이것은 초효(初爻)가 되는 것이기도 하지.”

“예, 정말 세 번의 변법을 거쳐서 하나의 괘효(卦爻)가 탄생했네요. 대단합니다. 인내심이 없이는 쉽지 않겠어요.”

“그렇지? 그래서 다들 나름대로 비기(秘技)를 만들어서 득괘를 하는 거야.”

“그런데 세 번이나 가려서 만들어 놓은 것은 그야말로 아무런 의미가 없는 것이로군요. 나머지의 무더기에서 숫자가 나오니까 말이죠.”

“그래서 세 번의 변법으로 괘효가 하나씩 만들어지기 때문에 총 18번의 변법이 필요한 거야.”

“누님.”

“응?”

“세 번의 과정을 마친 다음에 나온 무더기의 숫자가 결국은 괘효가 된다는 것이잖습니까?”

“맞아.”

“지금 얻은 것은 칠(七)입니다. 그렇다면 간괘(艮卦)가 된 건가요?”

“응? 아, 칠간산(七艮山)이래서?”

“예, 달리 봐야 할 방법은 없는 것으로 보여서 말입니다.”

“그렇다면 마지막에 한 무더기가 남을 수도 있다는 거야?”

“지금 진행한 것으로 봐서는 불가능하겠는데요?”

“그러니까 칠간산(七艮山)은 아니란 이야기잖아?”

“조금 전에는 열심히 천지인으로 골라낸 시초가 중요해 보였는데, 이제는 그것은 아무런 의미가 없고, 오히려 나머지에 관심갖게 됩니다.”

“그래서 아는 만큼 보인다는 거야.”

“누님의 자상한 가르침에 살찌는 소리가 뽀독뽀독~ 들리는 것 같습니다. 이렇게 학문이 즐거울 수가 있습니까?”

“그런 재미가 없다면 어느 누가 수십 년씩 인생을 바쳐서 궁리에 몰두하겠어?”

“맞습니다. 공감이 백배(百倍)입니다. 하하~!”

“괜한 소리를 할 시간에 궁리를 하나라도 더하는 게 효과적일 것 같은데?”

“아이쿠~! 누님도 참, 너무 혹독하십니다. 하하~!”

“의원이 침을 놓을 적에는 사냥꾼이 호랑이를 때려잡듯이 해야 하는 거야.”

“장난으로 하면 잡아먹힌단 말씀이죠?”

“맞아. 괜한 소리 말고 어서 집중해~!”

“옙~! 알겠습니다. 호랑이 선생님~!”

“싱겁기는~!”

“그렇다면 최종적으로 나올 무더기는 몇 개부터 몇 개까지인가요?”

“맞아, 그것을 물어야 하는 거야.”

“누님이 칭찬을 해 주시니 마음이 나긋해집니다. 하하~!”

“가슴이 나긋해지는 것이 아니라 마음속에 행복감이 차오르는 것이겠지.”

“아, 그게 맞습니다. 표현하는 능력도 이렇게 부족합니다. 하하~!”

“최종적으로 나오게 되는 무더기의 숫자는 네 가지야.”

“예? 그것 밖에 안된단 말씀입니까?”

“의심스럽거든 백만 번이라도 해 봐.”

직접 해 보라는 말에 우창은 손사래를 치면서 말했다.

“아뇨~! 전혀 의심스럽지 않습니다. 그냥 의외로 간단하다는 생각이 들었을 뿐입니다. 하하~!”

“남은 무더기에서 얻을 숫자는 육(六), 칠(七), 팔(八), 구(九)가 전부야.”

“아, 그렇구나. 그런데 그걸로 뭘 어떻게 하란 말인지는 알 수가 없네요.”

“넷은 뭘 의미할까?”

“춘하추동, 원형이정, 사상이요. 아까 말씀하셨잖아요.”

“언제?”

“왜 넷씩 나누느냐고 물었을 때 말이지요.”

“참, 기가 막히게 끌어다 붙이는구나. 여하튼 틀린 말은 아니야. 실은 그래서 네 개씩 무더기를 만든 것이기도 하다고 생각해.”

“그렇다면 6, 7, 8, 9의 숫자는 어떻게 점괘로 만들어지는지 설명을 들어야 하겠습니다.”

“이 숫자는 결국 사상(四象)이 되는 거야.”

“아하~! 그렇다면 처음에 넷씩 묶은 것도 당연히 사상과 연관이 되어있는 것으로 봐야 하겠습니다.”

“그야 아무렇게 보든 동생이 알아서 하셔.”

“사상이라면 태양, 소음, 소양, 태음이란 말씀이잖아요.”

“맞아.”

“이것을 어떻게 적용시키는 거지요?”

“육(六)은 태음(太陰⚏)이고, 칠(七)은 소음(少陰⚍)이야.”

“아하, 그럼 팔(八)은 소양(少陽⚎)이고, 구(九)는 태양(太陽⚌)이네요?”

“참, 총명한 동생이야~!”

“간단한데요 뭘. 홀수는 양이고 짝수는 음이잖아요.”

“맞아. 그렇게 해서 사상(四象)이 나온 거야.”

“그러니까, 조금 전에 나온 칠(七)은 양효(陽爻⚊)가 된다는 거죠?”

“응.”

“간단하네요. 칠(七)과 구(九)는 양이고 육(六)과 팔(八)은 음이라는 거잖아요?”

“맞는데…….”

“예? 또 변수(變數)가 있단 말씀인가요?”

“태음인 육(六)과 태양인 구(九)는 극(極)에 달했기 때문에 변하는 거야.”

“양극즉음생(陽極卽陰生)하고 음극즉양생(陰極卽陽生)하는 이치네요.”

“어디서 들어 본 것은 있었구나! 맞아.”

“오호~! 그러니까, 육(六)이 나오면 음인데, 극음(極陰)이기 때문에 양효가 되고, 구(九)가 나오면 양이지만, 극양(極陽)이 되어서 음효가 된다는 거죠?”

“이제야 틀림없이 이해했구나. 맞아.”

“정말 복잡하기는 합니다. 이래가지고서야 점괘 하나 얻는데 하세월이겠습니다.”

“아마도 이렇게 점괘를 얻으려면 한 나라를 정복하려고 전쟁이라도 일으키려는 점괘는 되어야 하겠지?”

“맞아요! 누님의 말씀이 딱 맞네요. 그 정도의 목적을 갖고 있을 적에나 시도를 해 볼 일이라고 하겠어요.”

“여하튼 방법은 알아둬야 하겠지?”

“물론이지요. 어서 계속해서 진행을 해봐요.”

상인화는 계속해서 지루하기 짝이 없는 시초법의 과정을 일일이 그것도 정성스럽게 반복했다. 그 모습에 우창도 반해서 넋을 놓고 바라보는데, 손짓의 움직임이 흡사 나비가 꽃을 희롱하면서 날아다니는 듯했다.

“자, 이제 여섯 개의 괘효가 모두 완성되었지?”

“정말 고생이 많으셨습니다. 다 나왔습니다.”

“칠(七), 육(六), 팔(八), 칠(七), 팔(八), 칠(七)이네.”

“이것을 다시 괘로 바꿔야 하는 거죠?”

“당연하지. 어디 바꿔봐.”

“옙~! 그건 할 수 있을 것 같습니다. ⚊, ⚋, ⚋, ⚊, ⚋, ⚊으로 표시하면 되는 거죠?”

“응, 정확하게 표시했어.”

“참, 육구(六九)는 변한다고 하셨잖아요? 어? 그러고 보니 여기에서도 변하는 것은 육구네요. 이것은 효에 붙이는 이름에서도 나온 것이잖아요?”

“공부하다가 보면 도처에서 비슷한 연결고리를 만나게 되는 거야.”

“맞습니다. 그렇다면 두 번째로 나온 육(六)은 태음이므로 양이 된다는 것을 적용시켜야 하는 거네요?”

“잘 이해했어. 그렇다면 이것으로 대성괘를 만들어 봐.”

“처음 셋은 하괘(下卦)가 되고, 다음 셋은 상괘(上卦)가 되는 거죠?”

“제대로 이해를 했어. 우선 기본괘를 만들어 보는 거야.”

“하괘는 진괘(震卦)가 되고, 상괘(上卦)는 리괘(離卦)가 되네요.”

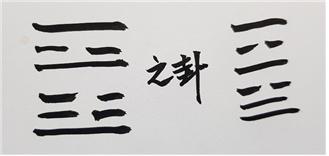

“그렇게 해서 나온 것은 화뢰서합(火雷噬嗑䷔)이라고 해.”

그렇게 말하면서 상인화는 대성괘를 그렸다.

“이제 비로소 점괘를 하나 얻은 거네요. 정말 멀고도 먼 길을 걸어서 온 것 같습니다.”

“그러니까 점은 함부로 하는 것이 아닌 줄을 알아야 하는 거야.”

“참, 육이(六二)가 양으로 바뀌어야 하는 것은 어떻게 표시하죠?”

“아, 그건 지괘(之卦)라고 하는 거야. 물론 변화한 괘를 넣어서 또 대성괘를 만들어야지.”

“진괘(震卦☳)에서 두 번째 효가 음에서 양으로 바뀌게 되면, 태괘(兌卦)가 됩니다.”

“잘했어. 정확하게 이해를 했구나.”

“이건 무슨 괘가 되죠?”

“지괘(之卦)는 화택규(火澤睽䷥)가 되는 거야.”

이번엔 화택규의 대성괘를 옆에다 추가했다.

“그렇게 되면 이러한 점괘의 이름을 어떻게 완성(完成)하죠?”

“간단하지. 문자로 표시를 할 적에는 서합지규(噬嗑之睽)라고 하면 되는 거야.”

“괘로 나타내면 어떻게 하죠?”

“뭐가 어렵겠어? 그냥 화뢰서합(火雷噬嗑䷔)과 화택규(火澤睽䷥)를 나란히 늘어놓으면 되는 거야.”

“그걸 보니까 뭔가 공부가 좀 된 것처럼 있어 보이는걸요. 하하~!”

“사실, 이미 상당한 공부가 된 것이 맞아.”

“동효(動爻)라고 하는 것은 육이(六二)가 변하게 된 것을 말하나요?”

“맞아. 변화가 일어나면 다음의 변화를 추적(追跡)하고 변화가 일어나지 않으면 기본괘의 상황에서 해석을 멈추는 거야.”

“그렇다면 마음으로 괘를 얻는 누님의 방법은 어떤 거예요?”

“그것은 매순간의 느낌이기 때문에 논리적으로 설명하긴 어려워.”

“가령 오늘 아침에 얻은 점괘가 있으신가요?”

“오늘 아침?”

“상 형님께서도 제가 올 것을 예측했다고 하셔서 말입니다. 설마 이렇게 복잡한 방법으로 득괘를 한 것은 아닐 것으로 봐서 말이지요.”

“아, 그야 물론 아니지, 자연의 모습이나 사람의 모습에서 괘를 얻기도 하고, 괘가 되지 않는 것이 없어.”

“그런 고인들은 더러 뵈었습니다. 그렇게 되기까지는 또 피나는 수련과 연마가 있어야 하겠다는 생각이 듭니다.”

“당연한 거야.”

“그런데 어렵게 정식으로 득괘를 한 것과 마음으로 간단하게 득괘를 한 결과는 같을까요? 아무래도 정성을 논한다면 큰 차이가 있을 것 같습니다.”

“그야 상황에 따라서 다르겠지.”

“누님의 생각은 어떠신지요?”

“결과는 같아.”

“예? 정말요?”

“응.”

“결과가 같은데 왜 수고롭게 이러한 과정을 거치게 될까요?”

“그야 사람마다 생각이 다르니까.”

“왜 그럴까요?”

“저마다 타고난 성품이 달라서. 어렵게 얻어야 가치가 있다고 생각하는 사람도 있고, 결과만 좋으면 된다는 사람도 있잖아?”

“그럼 누님께서는 결과 쪽이신 거죠?”

“물론이야.”

“저도 호탕한 누님의 방법이 맘에 드는걸요.”

“그럴 거야.”

“왜요?”

“원칙을 준수하는 사람은 이렇게 산야를 누비면서 공부하지 않아.”

“예? 무슨 말씀이세요?”

“그런 사람은 태학(太學)에 들어가서 권위 있는 스승을 찾아서 정통으로 공부하여 벼슬을 하고자 하는 거야.”

“아하~! 목에 힘을 주려고 하는 군요.”

“공자도 형식을 중요하게 생각했다잖아. 의전(儀典)이 중요하다고 생각한 사람이 만든 계사전(繫辭傳)에서 나온 시초법이니 오죽이나 복잡했겠느냔 이야기지.”

“아하~! 공자가 만든 것이란 이야기네요?”

“맞아. 물론 공자가 배운 것을 적어놨을 가능성이 더 많겠지만, 아마도 매번마다 하늘에 기도하고 허리를 굽혀서 땅에게도 기도하면서 18번을 하지 않았을까 싶어.”

“누님의 말에 공감이 되네요.”

“누군가에게는 과정이 중요하니까.”

“저는 어떤 형이지요?”

“동생은 소탈하고 속박을 싫어해서 답만 얻을 수가 있다면 고관대작(高官大爵)이든 시정잡배(市井雜輩)든 구분하지 않지.”

“정말입니다. 누님.”

“그러니까 누나에게도 스스럼없이 가르쳐 달라고 말을 하는 거야.”

“아하, 그러니까 저마다 그런 생긴 대로 방법을 찾아가나 봅니다.”

“그게 자연인 거야.”

“그동안 제 주변에서 만난 분들은 모두 괘를 마음으로 찾으시는 것만 봤습니다. 그래서 당연히 주역은 그렇게 하는 것인 줄 알았지요.”

“공자는 그것을 편법(便法)이라고 할 거고, 그들은 그것을 심역(心易)이라고 하겠지.”

우창의 귓속을 파고드는 ‘심역’이라는 두 글자가 궁금했다.

9. 복잡할수록 정성이 증가한다

다시 계속해서 열정적이지만 차분한 어조로 설명을 이어가는 상인화의 낭랑하고도 부드러운 소리가 작은 방을 울렸다.

“자, 다시 잘 지켜봐, 계속해서 나누기한 다음에 얻은 시초는 천지인의 수를 합해서 ‘1+4+3=8’이니 이것을 모아서 1차 변법에서 나온 시초 옆에다 두는 거야.”

“잘 보고 있습니다. 그리고 또 반복한다는 거잖아요?”

“맞아. ‘1+3+4=8’이니 이것은 다시 2차 변법의 옆에 모아두는 거야.”

“그럼 이제 다시 네 번째의 변법을 하겠네요?”

“아니, 여기에서 육효(六爻) 중에 첫 번째의 효인 초효(初爻)를 얻게 되는 거야.”

“어떻게요?”

“천수(天數)와 지수(地數)에서 남은 시초가 있지?”

“아, 넷 씩 나눠놓은 것 말입니까?”

“그래. 이것이 몇 무더기인지 보렴.”

“하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 이렇게 보니까 넷 씩 놓은 것은 일곱 무더기입니다.”

“그럼 별도로 칠(七)이라고 표시를 하는 거야. 이것은 초효(初爻)가 되는 것이기도 하지.”

“예, 정말 세 번의 변법을 거쳐서 하나의 괘효(卦爻)가 탄생했네요. 대단합니다. 인내심이 없이는 쉽지 않겠어요.”

“그렇지? 그래서 다들 나름대로 비기(秘技)를 만들어서 득괘를 하는 거야.”

“그런데 세 번이나 가려서 만들어 놓은 것은 그야말로 아무런 의미가 없는 것이로군요. 나머지의 무더기에서 숫자가 나오니까 말이죠.”

“그래서 세 번의 변법으로 괘효가 하나씩 만들어지기 때문에 총 18번의 변법이 필요한 거야.”

“누님.”

“응?”

“세 번의 과정을 마친 다음에 나온 무더기의 숫자가 결국은 괘효가 된다는 것이잖습니까?”

“맞아.”

“지금 얻은 것은 칠(七)입니다. 그렇다면 간괘(艮卦)가 된 건가요?”

“응? 아, 칠간산(七艮山)이래서?”

“예, 달리 봐야 할 방법은 없는 것으로 보여서 말입니다.”

“그렇다면 마지막에 한 무더기가 남을 수도 있다는 거야?”

“지금 진행한 것으로 봐서는 불가능하겠는데요?”

“그러니까 칠간산(七艮山)은 아니란 이야기잖아?”

“조금 전에는 열심히 천지인으로 골라낸 시초가 중요해 보였는데, 이제는 그것은 아무런 의미가 없고, 오히려 나머지에 관심갖게 됩니다.”

“그래서 아는 만큼 보인다는 거야.”

“누님의 자상한 가르침에 살찌는 소리가 뽀독뽀독~ 들리는 것 같습니다. 이렇게 학문이 즐거울 수가 있습니까?”

“그런 재미가 없다면 어느 누가 수십 년씩 인생을 바쳐서 궁리에 몰두하겠어?”

“맞습니다. 공감이 백배(百倍)입니다. 하하~!”

“괜한 소리를 할 시간에 궁리를 하나라도 더하는 게 효과적일 것 같은데?”

“아이쿠~! 누님도 참, 너무 혹독하십니다. 하하~!”

“의원이 침을 놓을 적에는 사냥꾼이 호랑이를 때려잡듯이 해야 하는 거야.”

“장난으로 하면 잡아먹힌단 말씀이죠?”

“맞아. 괜한 소리 말고 어서 집중해~!”

“옙~! 알겠습니다. 호랑이 선생님~!”

“싱겁기는~!”

“그렇다면 최종적으로 나올 무더기는 몇 개부터 몇 개까지인가요?”

“맞아, 그것을 물어야 하는 거야.”

“누님이 칭찬을 해 주시니 마음이 나긋해집니다. 하하~!”

“가슴이 나긋해지는 것이 아니라 마음속에 행복감이 차오르는 것이겠지.”

“아, 그게 맞습니다. 표현하는 능력도 이렇게 부족합니다. 하하~!”

“최종적으로 나오게 되는 무더기의 숫자는 네 가지야.”

“예? 그것 밖에 안된단 말씀입니까?”

“의심스럽거든 백만 번이라도 해 봐.”

직접 해 보라는 말에 우창은 손사래를 치면서 말했다.

“아뇨~! 전혀 의심스럽지 않습니다. 그냥 의외로 간단하다는 생각이 들었을 뿐입니다. 하하~!”

“남은 무더기에서 얻을 숫자는 육(六), 칠(七), 팔(八), 구(九)가 전부야.”

“아, 그렇구나. 그런데 그걸로 뭘 어떻게 하란 말인지는 알 수가 없네요.”

“넷은 뭘 의미할까?”

“춘하추동, 원형이정, 사상이요. 아까 말씀하셨잖아요.”

“언제?”

“왜 넷씩 나누느냐고 물었을 때 말이지요.”

“참, 기가 막히게 끌어다 붙이는구나. 여하튼 틀린 말은 아니야. 실은 그래서 네 개씩 무더기를 만든 것이기도 하다고 생각해.”

“그렇다면 6, 7, 8, 9의 숫자는 어떻게 점괘로 만들어지는지 설명을 들어야 하겠습니다.”

“이 숫자는 결국 사상(四象)이 되는 거야.”

“아하~! 그렇다면 처음에 넷씩 묶은 것도 당연히 사상과 연관이 되어있는 것으로 봐야 하겠습니다.”

“그야 아무렇게 보든 동생이 알아서 하셔.”

“사상이라면 태양, 소음, 소양, 태음이란 말씀이잖아요.”

“맞아.”

“이것을 어떻게 적용시키는 거지요?”

“육(六)은 태음(太陰⚏)이고, 칠(七)은 소음(少陰⚍)이야.”

“아하, 그럼 팔(八)은 소양(少陽⚎)이고, 구(九)는 태양(太陽⚌)이네요?”

“참, 총명한 동생이야~!”

“간단한데요 뭘. 홀수는 양이고 짝수는 음이잖아요.”

“맞아. 그렇게 해서 사상(四象)이 나온 거야.”

“그러니까, 조금 전에 나온 칠(七)은 양효(陽爻⚊)가 된다는 거죠?”

“응.”

“간단하네요. 칠(七)과 구(九)는 양이고 육(六)과 팔(八)은 음이라는 거잖아요?”

“맞는데…….”

“예? 또 변수(變數)가 있단 말씀인가요?”

“태음인 육(六)과 태양인 구(九)는 극(極)에 달했기 때문에 변하는 거야.”

“양극즉음생(陽極卽陰生)하고 음극즉양생(陰極卽陽生)하는 이치네요.”

“어디서 들어 본 것은 있었구나! 맞아.”

“오호~! 그러니까, 육(六)이 나오면 음인데, 극음(極陰)이기 때문에 양효가 되고, 구(九)가 나오면 양이지만, 극양(極陽)이 되어서 음효가 된다는 거죠?”

“이제야 틀림없이 이해했구나. 맞아.”

“정말 복잡하기는 합니다. 이래가지고서야 점괘 하나 얻는데 하세월이겠습니다.”

“아마도 이렇게 점괘를 얻으려면 한 나라를 정복하려고 전쟁이라도 일으키려는 점괘는 되어야 하겠지?”

“맞아요! 누님의 말씀이 딱 맞네요. 그 정도의 목적을 갖고 있을 적에나 시도를 해 볼 일이라고 하겠어요.”

“여하튼 방법은 알아둬야 하겠지?”

“물론이지요. 어서 계속해서 진행을 해봐요.”

상인화는 계속해서 지루하기 짝이 없는 시초법의 과정을 일일이 그것도 정성스럽게 반복했다. 그 모습에 우창도 반해서 넋을 놓고 바라보는데, 손짓의 움직임이 흡사 나비가 꽃을 희롱하면서 날아다니는 듯했다.

“자, 이제 여섯 개의 괘효가 모두 완성되었지?”

“정말 고생이 많으셨습니다. 다 나왔습니다.”

“칠(七), 육(六), 팔(八), 칠(七), 팔(八), 칠(七)이네.”

“이것을 다시 괘로 바꿔야 하는 거죠?”

“당연하지. 어디 바꿔봐.”

“옙~! 그건 할 수 있을 것 같습니다. ⚊, ⚋, ⚋, ⚊, ⚋, ⚊으로 표시하면 되는 거죠?”

“응, 정확하게 표시했어.”

“참, 육구(六九)는 변한다고 하셨잖아요? 어? 그러고 보니 여기에서도 변하는 것은 육구네요. 이것은 효에 붙이는 이름에서도 나온 것이잖아요?”

“공부하다가 보면 도처에서 비슷한 연결고리를 만나게 되는 거야.”

“맞습니다. 그렇다면 두 번째로 나온 육(六)은 태음이므로 양이 된다는 것을 적용시켜야 하는 거네요?”

“잘 이해했어. 그렇다면 이것으로 대성괘를 만들어 봐.”

“처음 셋은 하괘(下卦)가 되고, 다음 셋은 상괘(上卦)가 되는 거죠?”

“제대로 이해를 했어. 우선 기본괘를 만들어 보는 거야.”

“하괘는 진괘(震卦)가 되고, 상괘(上卦)는 리괘(離卦)가 되네요.”

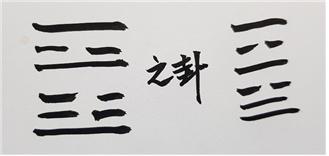

“그렇게 해서 나온 것은 화뢰서합(火雷噬嗑䷔)이라고 해.”

그렇게 말하면서 상인화는 대성괘를 그렸다.

“이제 비로소 점괘를 하나 얻은 거네요. 정말 멀고도 먼 길을 걸어서 온 것 같습니다.”

“그러니까 점은 함부로 하는 것이 아닌 줄을 알아야 하는 거야.”

“참, 육이(六二)가 양으로 바뀌어야 하는 것은 어떻게 표시하죠?”

“아, 그건 지괘(之卦)라고 하는 거야. 물론 변화한 괘를 넣어서 또 대성괘를 만들어야지.”

“진괘(震卦☳)에서 두 번째 효가 음에서 양으로 바뀌게 되면, 태괘(兌卦)가 됩니다.”

“잘했어. 정확하게 이해를 했구나.”

“이건 무슨 괘가 되죠?”

“지괘(之卦)는 화택규(火澤睽䷥)가 되는 거야.”

이번엔 화택규의 대성괘를 옆에다 추가했다.

“그렇게 되면 이러한 점괘의 이름을 어떻게 완성(完成)하죠?”

“간단하지. 문자로 표시를 할 적에는 서합지규(噬嗑之睽)라고 하면 되는 거야.”

“괘로 나타내면 어떻게 하죠?”

“뭐가 어렵겠어? 그냥 화뢰서합(火雷噬嗑䷔)과 화택규(火澤睽䷥)를 나란히 늘어놓으면 되는 거야.”

“그걸 보니까 뭔가 공부가 좀 된 것처럼 있어 보이는걸요. 하하~!”

“사실, 이미 상당한 공부가 된 것이 맞아.”

“동효(動爻)라고 하는 것은 육이(六二)가 변하게 된 것을 말하나요?”

“맞아. 변화가 일어나면 다음의 변화를 추적(追跡)하고 변화가 일어나지 않으면 기본괘의 상황에서 해석을 멈추는 거야.”

“그렇다면 마음으로 괘를 얻는 누님의 방법은 어떤 거예요?”

“그것은 매순간의 느낌이기 때문에 논리적으로 설명하긴 어려워.”

“가령 오늘 아침에 얻은 점괘가 있으신가요?”

“오늘 아침?”

“상 형님께서도 제가 올 것을 예측했다고 하셔서 말입니다. 설마 이렇게 복잡한 방법으로 득괘를 한 것은 아닐 것으로 봐서 말이지요.”

“아, 그야 물론 아니지, 자연의 모습이나 사람의 모습에서 괘를 얻기도 하고, 괘가 되지 않는 것이 없어.”

“그런 고인들은 더러 뵈었습니다. 그렇게 되기까지는 또 피나는 수련과 연마가 있어야 하겠다는 생각이 듭니다.”

“당연한 거야.”

“그런데 어렵게 정식으로 득괘를 한 것과 마음으로 간단하게 득괘를 한 결과는 같을까요? 아무래도 정성을 논한다면 큰 차이가 있을 것 같습니다.”

“그야 상황에 따라서 다르겠지.”

“누님의 생각은 어떠신지요?”

“결과는 같아.”

“예? 정말요?”

“응.”

“결과가 같은데 왜 수고롭게 이러한 과정을 거치게 될까요?”

“그야 사람마다 생각이 다르니까.”

“왜 그럴까요?”

“저마다 타고난 성품이 달라서. 어렵게 얻어야 가치가 있다고 생각하는 사람도 있고, 결과만 좋으면 된다는 사람도 있잖아?”

“그럼 누님께서는 결과 쪽이신 거죠?”

“물론이야.”

“저도 호탕한 누님의 방법이 맘에 드는걸요.”

“그럴 거야.”

“왜요?”

“원칙을 준수하는 사람은 이렇게 산야를 누비면서 공부하지 않아.”

“예? 무슨 말씀이세요?”

“그런 사람은 태학(太學)에 들어가서 권위 있는 스승을 찾아서 정통으로 공부하여 벼슬을 하고자 하는 거야.”

“아하~! 목에 힘을 주려고 하는 군요.”

“공자도 형식을 중요하게 생각했다잖아. 의전(儀典)이 중요하다고 생각한 사람이 만든 계사전(繫辭傳)에서 나온 시초법이니 오죽이나 복잡했겠느냔 이야기지.”

“아하~! 공자가 만든 것이란 이야기네요?”

“맞아. 물론 공자가 배운 것을 적어놨을 가능성이 더 많겠지만, 아마도 매번마다 하늘에 기도하고 허리를 굽혀서 땅에게도 기도하면서 18번을 하지 않았을까 싶어.”

“누님의 말에 공감이 되네요.”

“누군가에게는 과정이 중요하니까.”

“저는 어떤 형이지요?”

“동생은 소탈하고 속박을 싫어해서 답만 얻을 수가 있다면 고관대작(高官大爵)이든 시정잡배(市井雜輩)든 구분하지 않지.”

“정말입니다. 누님.”

“그러니까 누나에게도 스스럼없이 가르쳐 달라고 말을 하는 거야.”

“아하, 그러니까 저마다 그런 생긴 대로 방법을 찾아가나 봅니다.”

“그게 자연인 거야.”

“그동안 제 주변에서 만난 분들은 모두 괘를 마음으로 찾으시는 것만 봤습니다. 그래서 당연히 주역은 그렇게 하는 것인 줄 알았지요.”

“공자는 그것을 편법(便法)이라고 할 거고, 그들은 그것을 심역(心易)이라고 하겠지.”

우창의 귓속을 파고드는 ‘심역’이라는 두 글자가 궁금했다.