[225] 제21장. 천하유람/ 5.비밀문을 여는 나침반(羅針盤)

작성일

2020-04-10 05:41

조회

9588

[0225] 제21장. 천하유람(天下遊覽)

5. 비밀문을 여는 나침반(羅針盤)

========================

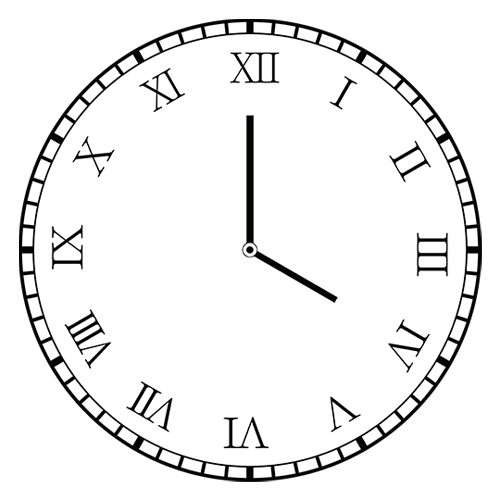

기다리고 있던 도락은 우창이 준비가 다 된 것을 보고는 끈에 매달려 있던 회중시계를 탁자에 내려놓았다. 자세하게 보라는 의미였다. 우창이 다시 잘 들여다보니까 서양의 글자는 셈을 할 적에 사용하는 산가지를 배열해 놓은 것과 흡사했다.

그래서 낯설지가 않아서 좋았다.

잠시 회중시계를 살펴보고 있자니 도락이 말을 이어갔다.

“문자가 특이하지 않은가?”

“아닙니다. 산가지를 널어놓은 것처럼 보여서 낯설지 않습니다. 다만 이것을 읽는 방법은 따로 있지 싶습니다. 가르쳐 주십시오.”

“읽는 것도 어려울 것이 없다네. ‘Ⅰ’이것은 뭘 의미하는 것으로 보이는가?”

“아마도 일(一)의 뜻이 아닐까요? 왜냐하면 그 오른쪽에 있는 것이 ‘Ⅱ’로 생긴 것을 봐서는 이(二)로 보여서입니다. 맞게 생각한 것인지요?”

이렇게 하는 말을 들으면서 묵묵히 붓에 먹을 찍어서 그림으로 그리고 옆에는 글씨로 썼다.

Ⅰ 一

Ⅱ 二

Ⅲ 三

Ⅳ 四

Ⅴ 五

Ⅵ 六

Ⅶ 七

Ⅷ 八

Ⅸ 九

Ⅹ 十

Ⅺ 十一

Ⅻ 十二

“잘 보면 나름대로 일관성이 보일 것이네. 가령 십(十)은 돌려놓은 것처럼 보이는 Ⅹ으로 표현하는 것처럼 말이네.”

“재미있게 생겼습니다. 오(五)는 산가지를 아래쪽에 붙여놓은 것처럼 보이기도 합니다. 어렵지 않게 이해를 할 수가 있겠습니다. 그러니까 총 표시된 글자는 12자이네요. 그러니까 하루는 십이시진으로 되어있다는 것을 알겠습니다. 그러니까 저 침이 하루에 한 바퀴를 돌아간다는 뜻이지요? 그런데 침이 두 개인 이유는 뭘까요? 시간을 표시한 것이라면 하나만 있어야 할텐데 말이지요. 나경에도 바늘은 하나뿐이잖습니까? 그게 좀 이상합니다.”

“우선 침이 두 개인 것을 보면 이것도 음양이 아닐까 싶기도 하네. 자세히 보면 길이가 다르다네. 짧은 침은 시(時)을 표시하고 긴 침은 각(刻)을 표시한다네. 어느 것이 양이고 어느 것이 음일까?”

“그렇다면 이것은 동정법(動靜法)으로 살펴야 하겠습니다. 빨리 움직이는 장침(長針)은 양이 되고, 천천히 움직이는 단침(短針)은 음이 되는 것으로 보면 되지 싶습니다.”

“관찰력이 좋군. 그렇게 상대가 있으면 무엇이든 음양으로 살펴서 정리한다면 받아들이는 안목이 깊어질 수밖에. 그런데 우리의 반시진(半時辰)을 서양인들은 1시간으로 말한다는 것을 알아두게.”

“아, 그렇습니까? 의외입니다. 왜 그렇게 짧은 시간을 단위로 삼았을까요? 그렇다면 하루는 24시간이 된다는 말이지요? 서로 멀리 떨어져서 살았으면서도 뭔가 공통점이 있다는 것이 참 신기합니다. 하루를 11시간으로 사용하거나 25시간으로 사용한다면 환산(換算)하는 것에서도 곤란한 점이 많았겠는데 말입니다.”

“아마도 동서고금(東西古今)을 막론하고 모두 자연의 이치를 보는 관점은 서로 통하지 않았을 까닭이 없지 않은가? 자연의 이치를 올바르게 관찰했다면 말이네.”

“과연, 진리는 서로 통한다는 이치를 깨닫겠습니다. 당연하다는 생각을 하면서도 놀랍다는 생각은 금할 수가 없습니다. 그러니까 시침(時針)이 두 바퀴를 돌면 하루의 12시진(時辰)과 맞아떨어진다는 말씀이지요?”

“그렇다네. 이 시계를 얻기 전에는 시간을 확인하기 위해서는 수시로 태양의 위치를 봐야 하고, 그나마도 구름이 끼거나 밤이 되면 그나마도 각주를 찾을 방법이 없었는데 이제는 그야말로 전천후(全天候)로 걸림이 없이 점괘를 볼 수가 있으니 풍수가의 나경보다 그 가치가 덜하다고 하겠는가?”

“맞습니다. 스승님의 말씀을 듣고 보니 그것이야말로 나경보다도 더 가치가 크다고 하겠습니다. 황금과 바꿔도 조금도 아깝지 않을 물건입니다. 더구나 공간(空間)에서 답을 찾는 풍수보다도 시간(時間)에서 답을 찾는 자평학(子平學)에서는 더 말을 할 나위도 없겠습니다. 다만, 자연의 시각(時刻)과 정확하게 맞는 것인지가 조금 염려스럽기는 합니다.”

“아, 그건 염려할 필요가 없네. 며칠에 한 번씩 정오(正午)에 12시 0각으로 맞춰주면 된다네.”

“아, 그러니까 나경으로 비유한다면 정북(正北)에 맞춰놓는 시간을 정오(正午)로 보면 된다는 말씀이네요. 그것도 참 신기합니다.”

“그런데, 8각이 한 시진인데 이것을 간지(干支)에 연결해서 조짐(兆朕)을 대입하는 방법은 쉽지 않았을 텐데 그 문제는 어떻게 해결을 하셨는지가 궁금합니다. 그리고 그 고리를 찾아내기 위해서 무수한 시행착오(試行錯誤)와 오류(誤謬)를 겪었을 것으로 짐작됩니다만.”

“일단 각(刻)을 나누는 것이 어려웠지. 그런데 여러 날을 궁리하다가 문득 각(刻)에 대한 구조를 잊어버리고 원점에서 찾아보자는 생각을 했네. 무엇이든 고정관념(固定觀念)에 사로잡히면 가까이에 있는 해답도 보이지 않는 법이니까 말이네. 그야말로 등하불명이지.”

“그렇겠습니다. 고정관념을 바꿀 수가 있다면 새로운 세상으로 통하는 문을 발견할 수도 있을 것으로 생각됩니다. 스승님께서는 각을 버리고 무엇을 취하셨습니까?”

“분(分)을 얻었네.”

“예? 분은 ‘나눈다’는 뜻이잖습니까? 갑자기 나눈다는 뜻을 부여한 이유가 궁금합니다.”

“분(分)자의 모양은 어떤 구조로 되어있는가?”

“음.... 분은 여덟 팔(八)과 칼 도(刀)로 되어있습니다.”

“1시진(時辰)은 몇 각(刻)이지?”

“그야 팔각(八刻)입니다.”

“그 팔(八)이 분(分)에서 어떻게 쓰였을까?”

“예? 아하~! 그러니까 8각을 나눠서 쓴다는 뜻인가요?”

“바로 알아들었네. 하하~!”

“팔각을 다시 칼로 나눴다네.”

“그럼 재분배를 한다는 뜻이군요. 여기에서 비밀을 찾아내셨을 것으로 생각이 됩니다. 어떻게 간지를 찾아내셨는지요?”

“서양인들이 분(分)을 표시할 적에 1소시(小時)는 육십분(六十分)이라는 공식이 있다는 것을 알았네.”

“소시(小時)는 또 무엇입니까? 장침(長針)이 두 눈금을 이동하면 한 시진(時辰)이 되니까 한 눈금을 이동한 시간을 말하는 것입니까? 그러니까 반시진은 1소시라는 뜻인 거지요?”

“맞아, 장침(長針)이 한 바퀴를 돌면 단침(短針)이 한 눈금을 이동한다네. 그러니까 두 바퀴를 돌면 한시진이 된다는 이야기지. 그리고 60진법(進法)으로 본다면 120이 나오게 된다네. 여기까지 오게 되면 답은 얻은 것이나 마찬가지라고 봐야지.”

“120은 나누면 12개로 만들 수가 있습니다. 10으로 나누면 되니까요. 그렇다면 여기에는 각이 아닌 분을 사용한다는 뜻인가요?”

“그렇지. 십분(十分)을 1간지(干支)로 보게 된다면 12지지(地支)의 문제를 간단히 해결할 수가 있더란 말이네.”

“아하~! 이제 어떻게 팔각에서 간지를 찾아내게 되셨는지를 알겠습니다. 그렇다면 각주(刻柱)는 분주(分柱)가 되는 것이네요? 그렇게 해서 숨어있던 마지막의 간지를 찾아내셨네요. 놀랍습니다. 하하~!”

“혹 그대가 생각해 보려나? 다음에는 어떻게 숨어있던 간지를 찾아낼 것인지 말해 보게.”

“혹시, 일간오서법(日干五鼠法)을 적용하면 어떨까요?”

“그렇지~!”

“제자가 잘 찍었군요. 갑기(甲己)일은 갑자(甲子)시, 을경(乙庚)일은 병자(丙子)시, 병신(丙辛)일은 무자(戊子)시, 정임(丁壬)일은 경자(庚子)시, 무계(戊癸)일은 임자(壬子)시로 적용하는 것은 일간오서법을 응용해서 시간오서법(時干五鼠法)으로 전환하면 되지 않을까 생각했습니다.”

우창은 그렇게 말을 하면서 문자로 써서 정리했다.

甲己일 甲子시

乙庚일 丙子시

丙辛일 戊子시

丁壬일 庚子시

戊癸일 壬子시

“잘 했군. 그래서 항상 기초가 중요한 것이라네.”

“구조를 봤을 적에 각주(刻柱)는 타당하지 않은 이름이라는 것을 알았으니 분주(分柱)라고 해야 하겠습니다.”

“그래 분주라고 부르는 것이 적당하겠군. 그래서?”

“분주는 시주(時柱)의 천간(天干)에서 유추(類推)하면 되지 않을까요? 그러니까 갑기시(甲己時)가 된다면 분주는 갑자분부터 시작을 하는 것이지요.”

“정확하게 핵심을 짚었군. 바로 그것이야.”

“다행입니다. 그렇게 해서 대입을 하게 된다면 낮에 적으셨던 정묘(丁卯)에 대해서도 이해가 됩니다. 시주(時柱)가 갑오(甲午)였으니까 말이지요. 갑기-갑자, 을축, 병인, 정묘, 무진으로 진행이 되므로 숨어있던 암흑의 세계의 간지를 끌어냈다고 보면 되겠습니다. 이렇게 유추하는 것이 맞는지요?”

“맞아.”

“참 신기합니다. 어둠 속의 바늘은 촛불을 켜면 찾을 수가 있고, 인생사의 미래는 분주를 보면 알 수가 있다는 이치는 제자로 하여금 전율(戰慄)케 합니다. 소름이 쫙~ 끼치네요. 많은 공부를 한 것은 아니지만 주역(周易)의 육효(六爻)에서는 맛볼 수가 없었던 느낌입니다. 이것도 인연일까요?”

“아무렴.”

“제자가 노산에서 눌러 앉아서 공부만 하고 있었더라면 오늘의 인연은 있었을 수도 없을 것인데, 이렇게 마음이 이끄는대로 길을 나섰다가 기연(奇緣)을 만나서 스승님께 일생의 의문을 순식간에 풀어버리게 되었습니다.”

“그래, 이제 고맙다느니 하는 말은 내려놓았군. 잘했네. 하하~!”

“스승님께서는 허례허식(虛禮虛飾)을 무척이나 싫어하신다는 것을 알겠습니다. 제자도 그것을 배우고 싶습니다. 괜한 일로 마음을 쓰고 번민하는 것은 싫으면서도 관습으로 인해서 그것을 벗어나지 못했습니다.”

“손으로 공을 닦고 입으로 공을 흐트러트린다는 말을 들어 봤나?”

“예, 들어 봤습니다. 공치사(功致辭)를 말하는 뜻이지 않습니까?”

“예전에 장안에서 만났던 서양의 선교사가 하는 말에 기억나는 것이 있는데, ‘오른손으로 좋은 일 한 것을 왼손도 모르게 하라’는 구절이 그들의 경전에 있다고 하더군. 과연 멋진 말이지 않은가?”

“사는 곳은 달라도 귀한 가르침은 같은가 봅니다. 그런데 서양인의 말은 우리 말과 달랐을 텐데 어떻게 알아들으셨습니까?”

“그가 우리말을 하니까 알아들었지. 유창하지는 않아도 이해를 할 정도의 소통은 되었다네. 한가로웠다면 나도 그들의 말을 배우고 싶었지만 당시만해도 공부에 푹 빠져 있던 시절인지라 그럴 여유가 없었네.”

“제자도 말을 배우는 것은 좋아합니다. 혹 다음에라도 인연이 되면 조금이나마 배워보고 싶습니다.”

“그러게.”

“아, 다시 조짐을 보니까 왜 스승님께서 절대로 광산사업에 손을 대지 말라고 하셨는지 확연(確然)하게 깨닫겠습니다. 편관(偏官)의 불이 화염지옥(火焰地獄)을 이루고 있었네요. 무섭습니다.”

“주역의 점은 육효점(六爻占)이라고 하지 않나?”

“예, 그렇습니다.”

“이건 뭐라고 부르면 적당할까?”

“분주점(分柱占)이라고 하면 되지 않을까요?”

“그 말의 뜻은 분주만 포함하고 있는 것으로 들리지 않나?”

“맞습니다. 그럼 간지점(干支占)이라고 하면 좋겠습니다.”

“그래도 되겠지. 명식(命式)은 다른 말로 뭐라고 하나?”

“팔자(八字)라고 하지 않습니까? 혹은 사주(四柱)라고도 합니다만.”

“사주는 네 간지라서 사주라고 한다면, 이것은 다섯 개의 간지이니 오주(五柱)라고 하면 어떨까?”

“그럼 오주점(五柱占)이라고 하면 어떨까요?”

“점괘(占卦)라고 보통 말을 하니 오주점(五柱占)이든 오주괘(五柱卦)든 모두 좋은 이름이라고 하겠네. 편한대로 부르면 되지.”

“아, 오주괘도 좋겠습니다. 중요한 것은 연월일시분(年月日時分)의 조짐으로 현재와 미래의 조짐을 읽는다는 것에서 참으로 신기하고 오묘한 세상이라고 하겠습니다. 그것도 이렇게 짧은 시간을 통해서 터득할 수가 있었다니 이것에 무슨 천복(天福)인가 싶습니다.”

“학복(學福)이지.”

“그렇겠습니다. 배움의 복이라고 해야 하겠네요. 그런데 복과 덕은 서로 다른 것이겠지요?”

“당연하지. 덕은 쌓는 것이고, 복은 허는 것이니까.”

“덕을 쌓는 것은 알겠는데 복은 허는 것이라는 뜻은 무엇입니까?”

“애써 쌓아놓은 집을 헐어버리는 것과 같다는 말이네.”

“그럼 복은 안 좋은 것입니까?”

“좋고 말고의 의미가 아니라 복은 누릴수록 줄어든다는 말이네.”

“아하~! 그렇군요. 복은 탐하지 말고 덕을 쌓아야 한다는 것이네요.”

“그래서 구복(求福)하는 것을 하급의 인생이라고 하지.”

“그렇습니까? 한 해가 새로 시작될 적에는 ‘복 많이 받으십시오.’라고 하고 절간이나 도관에 찾아가서 향을 피우고 음식을 올리면서 갖가지 복을 빌지 않습니까? 그러한 것은 모두 신성한 종교인의 생활인 것으로 알고 있었는데 스승님의 말씀으로는 모두가 허망한 일이라는 뜻입니까?”

“물론이지.”

“왜 그렇습니까? 언뜻 이해가 되지 않습니다.”

“사업이기 때문이지.”

“사업은 상행위(商行爲)를 하는 것이잖습니까?”

“뭐가 다를까?”

“예? 음.... 그러니까, 재물이나 음식을 바치고 뭘 달라고 하니까 사업이라는 말씀이시네요? 그럼 어떻게 하는 것이 진정으로 덕을 쌓는 것일까요?”

“누군가 필요로 할 적에 제공하고는 그다음은 생각하지 않는다면 그나마 덕을 쌓았다고 할 수가 있겠지.”

“그럼 덕을 쌓았으니 복을 달라고 하는 것은 사업이고, 바라는 것이 없이 베풀면 그것은 덕에 가까운 행위라고 한다는 말씀이지요?”

“무주상보시(無主相布施)라고 하지 않은가.”

“예? 그건 무슨 뜻인지요?”

“시주(施主)가 무엇인지는 아는가?”

“그야 불가의 승려들이 수행하는데 필요한 것을 재가불자들이 공급해 주는 것을 말하는 것으로 이해하고 있습니다만.”

“그럼 불가의 승려들은 받아먹기만 하는가?”

“아, 공부하여 깨달은 것을 나눠줄 수가 있겠습니다. 그것도 시주일까요? 물건을 주는 것이 시주인 줄로만 알고 있었습니다.”

“시주에 대해서 잘 알게 되면 간단하게 정리가 될 것이네.”

“알려 주십시오.”

“재물이나 물건을 베풀면 재시(財施)라고 하지.”

“무슨 뜻인지 바로 이해가 됩니다. 그것이 전부인 줄 알았지요.”

“진리를 베풀면 법시(法施)라고 하지.”

“그러니까 승려가 경을 설하거나 학자가 도리를 설하는 것도 베푸는 영역에서 볼 수가 있다는 말씀이군요.”

“유주상보시도 있고, 무주상보시도 있지.”

“그러니까 베풀어도 자랑하지 않는 것을 무주상보시라고 한다는 의미로 이해하면 되는 것이지요?”

“내가 그대에게 약간의 이치를 알려 줬다면 이것을 뭐라고 하겠는가?”

“그야 법시(法施)에 해당하겠습니다.”

“그런데 법시를 하면서 ‘내가 법시를 했다’고 생각하면 어떻게 되겠는가?”

“그렇게 되면.... 유주상법시(有主相法施)가 되겠습니다.”

“내가 그대의 ‘고맙다’는 말을 듣고 싶지 않은 이유를 알겠는가?”

“아..... 그랬군요. 제자의 생각이 짧았습니다.”

“다만 상대가 대가를 원한다면 그때 갚아도 늦지 않다네.”

“그러니까 상대가 알아주길 바란다면 고맙다고 하고, 그렇지 않으면 그런 말은 하는 것이 오히려 욕하는 셈이 된다는 말씀이라는 것을 이제야 확연히 깨달았습니다.”

“그만하면 중근기(中根機)는 되는군.”

“예? 아, 고맙습니다. 하근기가 아닌 것만도 다행입니다. 그런데 상근기도 있다면 그것은 어떤 형태일까요?”

“상근기라면 내가 이런 말을 하지 않도록 하겠거니. 하하~!”

“더욱 열심히 수행하겠습니다.”

“최상승(최(最)上昇)의 근기라면 이심전심(以心傳心)이겠지.”

“서로 마음만으로 주고받을 뿐, 말이 필요 없다는 경지네요.”

“어느 책에서 읽었는데, 소리를 잘 듣는다는 명인이 강을 건너려고 나루터에서 배를 기다리는데, 저쪽 편에 거문고연주를 잘한다는 명인이 있다고 시종이 알려 줬다네. 그 말을 듣고 내 이름을 말하고 한 곡 부탁한다고 전했더라네. 시종이 그대로 전하자 그 명인은 두말없이 그 자리에서 거문고를 꺼내어 연주하고는 배가 오자 이내 배를 타고 떠났다네. 그리고 소리를 잘 듣는 명인도 일언반구 감사의 말을 전하지 않았다더군.”

“과연 이심전심이라고 할 만하겠습니다. 염화시중(拈花示衆)보다 더 와닿는 이야기네요.”

“상중(上中)에서도 상근기라면 염화시중의 설화(說話)가 더 매력적일 수도 있겠지만 대부분의 사람들은 오히려 일상적인 일화에 공감이 더 되겠지.”

“잘 알겠습니다. 설명해 주신 이야기가 너무 상세해서 오주점을 활용할 방법을 바로 터득했습니다. 그런데 어떤 경우에 사주로 해답을 찾고, 또 어떤 경우에는 오주로 답을 찾아야 할 것인지에 대해서만 조금 더 설명해 주시면 좋겠습니다.”

“그야 뭐가 어려운가. 길게 봐야 할 것은 사주에서 살피고, 짧게 봐야 할 것은 오주에서 살피면 될 일이지. 가령 왕참정이 자신의 진로를 상업으로 할 것인지 공직으로 할 것인지를 물었다면 사주에서 답을 찾으면 되고, 광산을 하는 것이 좋을지, 안 하는 것이 좋을지 물으면 오주를 살펴서 답을 주면 되는 것이라네.”

“잘 알겠습니다. 이것은 단순한 호기심에서 여쭙는 것인데, 점괘에도 잘 맞는 것과 신통치 않은 것이 있을까요?”

“당연히 있지.”

“예? 어떤 점술이 탁월할까요?”

“내 손에 있는 점술이 탁월하지.”

“그....건.....?”

“어떤 점술이든 잘 맞는다면 그것은 자신이 그 점술을 운용하는 능력을 확보한 것이라는 뜻이지. 아무리 용하다고 소문이 난 점술도 정통하지 못했다면 맞을 턱이 없으니까.”

“어떤 점술은 득괘(得卦)하여 풀이하기 전까지 절차가 복잡하고 해석법도 대단히 복잡한 것이 있어서 해본 생각입니다. 가령 육임신과(六壬神課)는 결과를 도출하기까지 고려해야 할 것이 많지 않습니까.”

“그야 기문둔갑(奇門遁甲)도 마찬가지라고 봐야지. 그러나 문제는 그들에 있는 것이 아니라 해석하는 자의 역량(力量)에 있다는 것을 안다면 그런 질문은 할 필요가 없겠지.”

“무슨 말씀인지 잘 알겠습니다. 분별심(分別心)을 두지 말고 항구심(恒久心)을 갖고서 한 가지를 줄기차게 파고들면 된다는 말씀으로 이해하면 되겠지요?”

“당연하지.”

우창은 그렇게 인연이 된 도락에게 거침없는 가르침을 받게 되었다. 그리고 가끔은 오인걸을 찾아가서 차도 얻어 마시면서 세상의 이야기도 많이 들었다. 이야기를 듣다가 보니 공부 아닌 것이 없음을 새삼 깨달았고, 그래서 그렇게 두어 달이 바람처럼 지나갔다.

점괘의 운용법과 그에 대한 도락의 경험담까지 섞어가면서 열심히 듣고 기억하면서 더욱 중요한 것은 기록했다. 어느 하나라도 버릴 것이 없었기 때문에 정신없이 바빴던 시간을 보내고 어느 정도 윤곽이 잡히는 느낌이 들자, 이제는 떠날 때가 되었다는 것을 느꼈다.

“스승님의 가르침을 뼈에 새기고 다시 세상을 배우러 떠나고자 합니다.”

날씨도 화창한 가을날의 아침에 작별을 고하자, 도락도 그럴 줄 알았다는 듯이 고개를 끄덕이고는 품에서 회중시계를 꺼내어 우창의 손에 꼭 쥐어주었다.

“요긴하게 쓰일 테니 잘 지니고 활인술(活人術)로 공덕을 많이 쌓으시게나. 멀리 안 나가네.”

“아니, 이것은 스승님께서도 매우 중요한 것인 줄을 제자가 알고서야 어찌 받을 수가 있겠습니까? 나중에 인연이 닿으면 스스로 마련하도록 하겠습니다. 이것은 받을 수가 없습니다.”

“이것을 인연이라고 한다네. 이 아이가 세상 구경을 하고 싶다잖은가. 가슴에 넣고 다니면서 드넓은 세상을 보여주게나. 하하하~!”

지금 이 순간에 세상에서 가장 갖고 싶은 것이 무엇이냐고 누가 묻는다면 당연히 회중시계라고 답을 했을 것이다. 그만큼 중요한 물건인 줄을 알기에 스승에게서도 그만큼 중요하다는 것도 잘 알지만, 자신에게 가장 소중한 것을 선뜻 내어 줄 때는 이미 그보다 더 잘 활용할 것이라는 가능성을 읽었기 때문일 것이다. 그러니 사양한다고 해서 될 일이 아님을 알고서 말없이 받는 수밖에 없었다.

“스승님의 말씀을 깊이 간직하겠습니다. 부디 옥체보중하십시오.”

“고맙네. 마음이 중요한 만큼 몸도 중요하다는 것을 잊지 말고 관리 잘하게. 그러다가 또 지나는 길에 생각이 일어나면 불쑥 찾아오게나.”

우창은 목이 메었으나 내색을 할 수가 없었다. 담담하게 보내주시는 것을 호들갑스럽게 하는 것도 예의가 아닌 것 같아서 삼배(三拜)로 작별을 하고는 길을 나섰다. 처음에 노산을 떠나서 임치에 들어올 적에 먹었던 마음과 임치를 떠나면서 드는 생각이 이렇게 다를 수가 없었다. 예부터 제나라에는 이인(異人)과 달사(達士)가 많았다는 말은 들었지만, 직접 인연을 만나서 심오한 경지를 거침없이 전수(傳授)받고서 또 홀연히 길을 떠난다는 것이 한편으로는 믿기지 않았다. 그리고 문득 오인걸이 떠올랐다. 잠시 들려서 인사라도 하고 가는 것이 도리라고 생각되었지만 막상 만나면 또 특별히 할 말도 없을 것 같아서 나그네의 법칙을 따르기로 했다.

‘떠날 때는 말 없이...’