제주반달(52) 대정해안

작성일

2021-06-06 07:25

조회

490

제주반달(52) [14일째 : 3월 21일(일)/ 2화]

대정(大靜) 앞바다의 파도

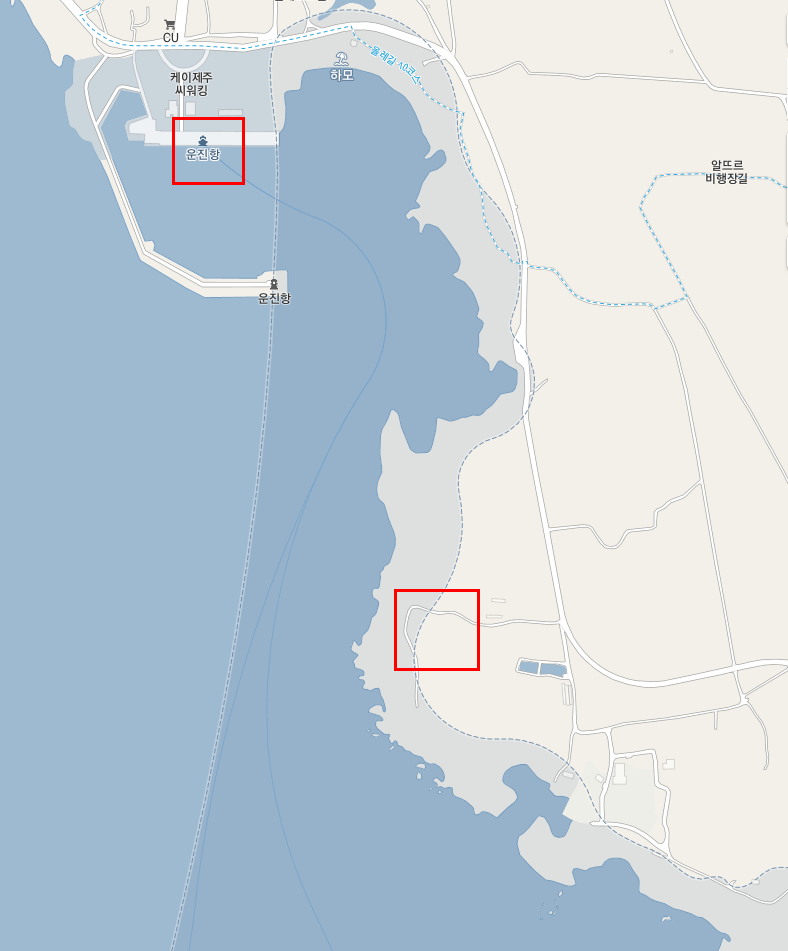

점심을 든든하게 먹었으니 멀리 갈 것도 없이 주변의 해안에서 놀아도 될 것으로 생각이 되었다. 특히 풍랑은 오늘 저녁을 지나면서 가라앉을 것으로 보여서 내일 오전에는 가파도행 여객선을 타볼 생각을 했기 때문에 기왕이면 운진항에 가보는 것으로 오후 일정을 시작했다. 수눌음횟집도 모슬포이고, 운진항도 모슬포의 남항이니까 바로 옆이다.

모슬포항은 어항(漁港)이고 운진항은 여객항(旅客港)으로 구분이 되어있는 모양이다. 그래서 가파도와 마라도를 가려면 운진항에서 배를 타야 한다는 것도 아는 사람만 알고 있기도 하다. 아 물론 마라도를 가는 배는 송악산 앞에서도 있다. 다만 가파도를 가려면 운진항에서 타는 수밖에 없다.

드넓은 운진항의 주차장이 썰렁하구나. 풍랑주의보는 이렇게 대정(大靜)스러운 풍경을 보여주기도 한다. 대정(大靜)의 뜻이 그렇지 않느냔 말이지. 고요할 정(靜)으로도 부족해서 앞에 큰 대(大)를 붙여놓은 것만 봐도 대정이 얼마나 조용한 마을이라는 것을 짐작케 한단 말이고, 그러서 이러한 풍경에서 대정의 본래 보습을 보는 듯한 생각이 들만도 하더란 말이지.

여객선 터미널로 가봐야지. 이번 여행 중에 한 번은 가파도에 가려고 생각했고, 며칠 전 송악산을 한바퀴 돌면서 건너다 본 가파도를 보면서도 생각했는데, 풍랑때문에 계획을 세우지 못했으니 내일쯤 맘을 일으켜 볼만 할 것으로 생각이 되었다.

그래도 누군가 한 사람은 일을 보고 있겠거니 했다. 누군가 와서 물어보면 안내는 해 줘야 하지 않겠느냐는 생각이 들었기 때문이다.

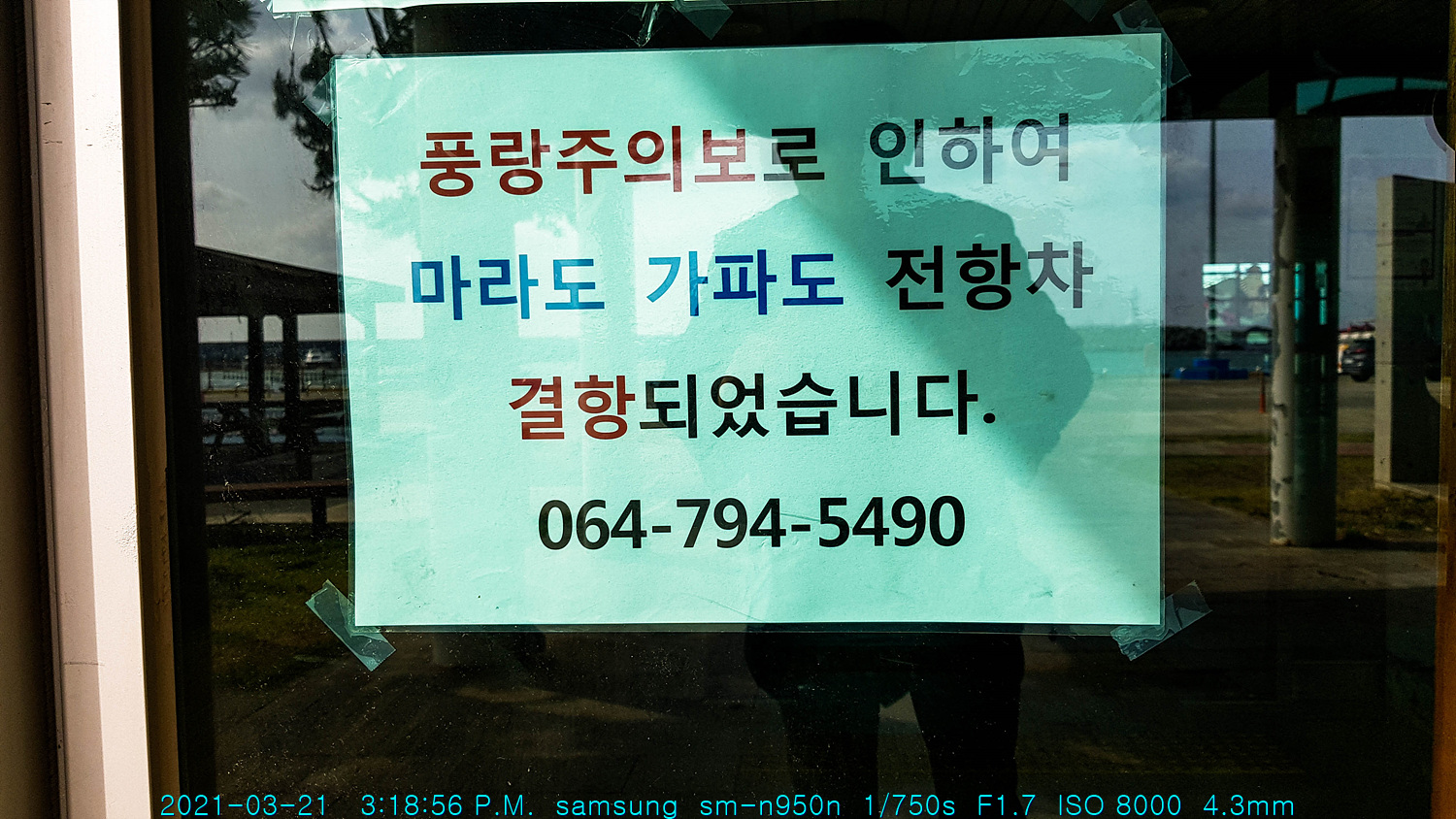

그러나 문은 굳게 잠겨졌고, 썰렁한 종이 한 장이 나그네를 맞이하고 있을 따름이었다. 그래도 문의가 필요한 사람은 전화라도 해보던가 하는 마음으로 번호는 적어놨으니 이것으로 주인이 할 바는 다 했다는 듯이 보였다. 하긴, 그러면 되었지 뭘. 전화하면 다 알 수가 있는데 뭐하러 사람이 앉아서 오지도 않을 사람을 기다릴 것이며 왔다고 한들 '오늘 배는 가지 않습니다'만을 반복해야 하는 재미없는 일을 하고 싶겠느냔 말이군.

하늘의 구름만 눈이 시리게 멋지다. 내일 아침에 전화를 해 보는 것으로 하고 오늘은 파도랑 놀아보는 것으로 방향을 잡았다.

운진항을 나와서 우회전으로 해안을 따라서 돌기로했다. 그리고 얼마 지나지 않아서 하얗게 부서지는 파도를 만날 수가 있었다.

낭월 : 차를 너무 가까이 대지 말고.

화인 : 갯바람에 소금기가 있어서지요?

낭월 : 그렇지. 이쯤이 좋겠네.

화인 : 알겠습니다.

바람이 마구 흔들어대고 소리는 윙윙거리면서 굉음으로 이어지고 있는 바닷가에 내려서 바위들이 있는 쪽으로 조심스럽게 걸었다.

하늘이 심심하지 않아서 다행이었다. 다만 오늘의 주인공은 하늘이 아니라 파도이다. 그러니까 파도가 그럴싸하게 일어나는 곳으로 최대한 다가가는 것이 목표였다. 눈으로 봐서는 멋진 풍경과 파도라도 사진으로 담고 보면 밋밋한 모습만 남기 때문에 역동적인 풍경이 되지 못하는 까닭이다.

아무래도 이런 풍경은 동영상의 효과가 좋지 싶어서 하나 넣어본다. 멀찍이서 겁을 먹고 찍은 듯한 느낌이 제대로 풍겨난다. ㅎㅎ

연지님은 파도가 무서운 모양이다. 밖에서 조금 둘러 보더니만 춥다고 차로 들어간다. 그게 잘하는 것이지 싶기도 하다. 호연도 파도 가까이 가고 싶은 마음이 1도 없어 보여서 우리가 파도에 휩쓸리면 구조하러 오는 것으로 하고 화인과 함께 파도 가까이 다가갔다. 적진을 향해서 다가가는 전사의 마음이라고 하면 허풍스러울 게고. ㅋㅋㅋ

어느 사진 책에선가 읽었던 기억이 난다.

'그대의 사진이 만족스럽지 않다면 충분히 다가가지 않은 것이다.'

그리고 이렇게 사진의 현장에서 생생하게 그것을 느끼게 되어 있다. 멀찍이서 찍은 사진과 바짝 붙어서 찍은 사진은 이미 다른 사진이라는 것을 말이다. 그래서 사진가는 자꾸 다가가고 관찰자는 멀찍이 서서 바라보고 있는 것이다. 여기에서 사진가인가 아닌가에 대한 판가름이 난다고 해도 될 게다.

파사체는 나의 적이고, 삶이고 목표이다. 그것이 무엇이든 간에 내 앞에 놓였다면 최선을 다 해서 다가갔는지를 항상 생각케 한다. 다가갈 수가 없다면 당겨서라도 잡아야 한다. 그래서 망원렌즈가 필요한 것이지만 망원렌즈로 담는 것과 광각렌즈로 충분히 다가가서 담은 것의 결과물은 절대로 같을 수가 없는 것이다.

어찌 이것이 사진 뿐이랴. 세상 모든 것이 다 그렇지 않을까? 몸을 던지고 마음을 바치지 않으면 남들과 같은 결과물에 만족해야 할 뿐, 그 이상의 것은 얻을 수가 없다. 두려워하고 조심하고 있어서는 주어지는 것도 그럴 수밖에 없다는 것을 사진놀이를 통해서도 항상 깨닫게 된다.

오행놀인들 어찌 다르겠느냔 말이지. 오행에 대해서 뭔가 미심쩍고 부족하고 아쉬움이 있다면 아직도 오행에 대해서 덜 더가간 것이다. 바라만 봐서는 아무 것도 움켜쥘 수가 없다. 그래서 낭월은 오행이든 천간이든 바짝 다가가서 심장을 움켜쥐고 흔들어 댈 독한 마음으로 접근한다. 그리고 한 번에 안 되면 열 번 천번 반복한다.

그러다 보면 핵 물리학자가 마침내 핵을 깨고 그 안을 들여다 보듯이 오행의 문이 스르륵~ 열리고 그 안에는 온갖 황홀한 신천지가 활짝 열리게 되는 것이다. 일단 이 맛을 보고 나면 그 나머지는 모두가 무대의 장식물에 불과하다는 것을 바로 깨닫게 되는 것이다.

제자 : 스승님, 사주팔자를 배운 사람이나 안 배운 사람이나 사는 게 같지 않습니까?

낭월 : 당연하지.

제자 : 그렇다면 뭐하러 용신이며 기신을 구분할 필요가 있겠느냔 말입니다.

낭월 : 길을 가다가 말고 헛소리 하면 더 못 들어가겠군.

제자 : 실은 이제 의미없는 공부를 그만두려고 합니다.

낭월 : 그러시던가.

제자 : 아니, 붙잡고 만류하고 회유해야 하는 것이 아닙니까? 그래도 스승님인데.

낭월 : 그건 그대가 잘못 알고 있는 것이라네.

제자 : 예? 무슨 뜻입니까?

낭월 : 스승은 공부하려는 놈에게 스승일 따름이라네.

제자 : 그럼 공부를 그만두려고 하면 말리지도 않습니까?

낭월 : 또 방황하다가 돌아오면 그때 반겨줄 따름이라네.

공부를 하다가 보면 항상 겪게 되는 슬럼프의 과정이 있기 마련이다. 때로는 노도(怒濤)처럼 세상을 다 집어 삼킬듯이 몰아치다가도 또 어느 순간에는 세상의 이치를 찾겠다고 애썼던 자신을 부끄러워하면서 현실에 안주하는 제자를 어디 한 둘 겪어 봤겠느냔 말이지. 오늘 이 파도를 보면서 그렇게도 열정적이었던 제자들이 어느 순간에 파도가 잠들듯이 조용히 사라져가는 것을 겪고 나면 오행학을 떠나겠다고 해도 덤덤할 따름이다. 내 스스로 오행놀이가 즐거우면 그뿐이지 이것을 누구에게 강요하고 홍보할 필요가 있느냔 말이기도 하다.

모처럼, 어쩌면 처음으로 이렇게 멋진 파도의 장관을 접하고 보니 이런 생각이 들었다. 참 기묘한 일이었다. 그리고서야 이 마을이 왜 대정인지를 이해하게 되었다. 이 파도를 보지 못했다면 대정의 의미를 모른 채로 돌아설 수밖에 없었을 것이다.

독자 : 오행만 파면 답이 나옵니까?

낭월 : 그렇습니다.

독자 : 십성은 오행보다 덜 중요합니까?

낭월 : 장식물에 불과합니다.

독자 : 용신은요?

낭월 : 그것조차도 오행 안에서 꼭둑각시 놀음일 따름이지요.

독자 : 운을 보는 것이 가장 중요하지 않습니까?

낭월 : 그의 욕망에 부합하여 밥을 얻는 방법은 됩니다.

독자 : 음양은 어떻습니까?

낭월 : 음양은 오행의 친구지요.

독자 : 오행만 알면 밥이 됩니까?

낭월 : 그렇습니다.

독자 : 저도 오행은 아는데 밥이 왜 밥이 안 됩니까?

낭월 : 그러시다면 덜 파신 모양입니다.

독자 : 예?

그렇지~!

이게 파도로구나. 지금껏 알고 있었던 것은 파도가 아니었다는 것을 비로소 깨달았다. 파도는 바람과 합작을 해서 그대한 물보라와 소금거품을 낭월에게 연신 날려보내고 있었다. 거품이 카메라에 옷에 얼굴에 마구 흩뿌렸다. 참으로 장관이었다. 이렇게 멋진 풍경을 만나게 되다니 하늘이 돕고 바다가 도우니 이렇게 저절로 만나게 되는 모양이다.

파도를 정면으로 응시하지 않으면 파도를 볼 수가 없구나. 불꽃만 꽃인 줄을 알았더니 파도는 물꽃이라는 것을 오늘에서야 비로소 깨닫다니.....

짙푸른 나무에서 새하얀 꽃이 피어났다가 시든다. 그 모양은 산불이 났을 적에 보면서 느꼈던 것과 놀랍게도 닮아있구나. 그리고 거품꽃이 사라진 곳은 다시 흔적도 없이 고요함으로 빠져든다. 불이 꺼진 곳에 차갑게 식은 재만 떠올렸는데 그 이치가 물에서도 생생하게 살아있다는 것을 이제서야 깨닫다니 말이다.

대정(大靜)은 폭풍이 지나간 곳에 있었고

대정은 거센 노도가 몰이치다가 지나간 곳에 있었고

대정은 풍랑주의보가 지나간 곳에 있을 따름이었다.

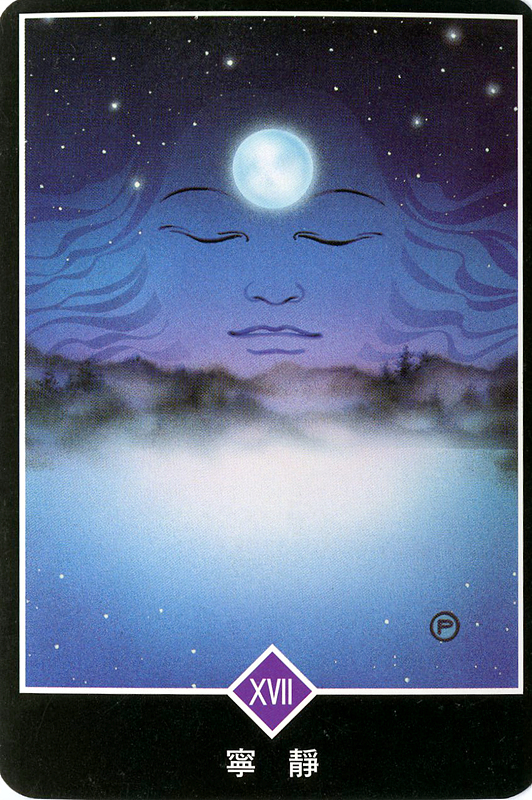

문득 오쇼젠이 떠오른다.

불의 번개가 일어나서 모두를 태워버리고

물의 폭풍이 일어나서 모든 것을 쓸어가 버린다.

일체의 번뇌와 망상은 여기에서 더 생존할 수가 없다.

이렇게 한바탕 불길이 일어나지 않으면 변화도 없다.

오행을 배워서 먹고 살 수가 있느냐고 묻는 제자.

그에게 이러한 소식을 어떻게 전할 수가 있단 말고...

데바 파드마는 16번의 번개 다음에 17번 고요함을 집어넣었다.

그녀는 진정으로 깨달음의 맛을 봤다는 것을 증명할 따름이다.

이렇게 배치하는 것밖에 달리 생각을 할 수가 없었을 것이다.

폭풍의 소용돌이가 멈춘 다음에 비로소 최적정(最寂靜)의 고요함이 온다.

그 전에 일었던 파도와 불길은 아무 것도 아니라는 것을 알게 된다.

비로소 잔잔한 호수에 별빛이 반짝이게 된다. 참 아름답다.

무슨 까닭인지, 파도를 바라보고 있는데 숙명카드 16번과 17번이 떠오르는 것이었을까? 그 순간 낭월의 파도는 어디까지 쳐봤는지를 생각해 본다. 얼마나 미쳐서 오로지 그것만을 향해서 뛰어 들었는지를 돌아다 보는 것이야 말로 대정(大靜)이겠거니 싶었다.

서귀(西歸) 가 말한다.

그대 길을 찾고자 하는가? 그렇다면 서쪽으로 가보게

서쪽으로 가면 그대가 찾는 것이 있을 것이네.

그곳에서 적정삼매(寂靜三昧)를 만나게 될테니.

서귀포를 열 나흘이나 들락이면서도 서복(徐福)이 중국으로 돌아갔다는 뜻인 줄로만 알았다. 그리고 더 깊이 알려고도 하지 않았고, 알고 싶지도 않았다. 그냥 돌아갔다는 동사만 남아있기 때문이었다. 그런데 이제와서 화들짝 놀란다.

'아, 그 서귀가 이 서귀였구나~!'

부처가 화광삼매(火光三昧)에 들어있었는지를 이해하지 못했다. 어쩌면 그 문제도 이해가 될듯 싶다. 정적으로 가기 전에는 격렬한 화광의 도움을 받지 않으면 불가능하다는 것이었던 모양이다. 이제 누군가 공부하다가 망상으로 들끓어서 죽겠다고 하소연을 한다면 제주도의 대정 앞바다에서 파도를 보라고 해야 할 모양이다.

'대정의 파도를 볼지니~!'

그러고 보면 도인들은 절대로 친절하지 않다. 그리고 그 이유를 어렴풋이나마 이해할 수가 있을 것도 같다. 친절하다고 해서 그가 깨달을 것도 아닌바에야 괜한 에너지만 허비할 따름이라는 것을. 이러다가 낭월도 긴 침묵에 잠겨들지도 모르겠구나. 그리고 그것도 괜찮겠다는 생각도 살풋이 들기도 한다.

격랑(激浪)을 보면서 마음이 차분해 지는 것은 음양의 이치일 게다. 바다는 모두 다 집어 삼킬듯이 요동을 치는데 마음은 고요한 호수가 된 것같다. 화인이 말을 건네지 않았더라면 계속 그렇게 바다에 빠져있었을 것이다.

화인 : 싸부님, 참 아름답죠?

낭월 : 그렇구나.

화인 : 저는 충분히 놀았어요. 그만 가도 되겠는 걸요.

낭월 : 그랬구나. 나도 많이 놀았다. 고마 가자.

한 번 더 돌아보고는 이내 걸음을 옮겼다.

여전히 바람은 초강풍으로 몰아치고 몸을 가누지 못해서 거의 기다시피 해야 넘어지지 않고 빠져나올 수가 있었다.

화인아, 기분이 어떠냐?

낭월의 물음에 화인은 손을 하나 들었다.

낭월도 더 묻지 않았다.

어쩌면 낭월이 느낀 것을 화인도 느겼는지도 모를 일이지만 묻지 않았다. 화인도 그 그릇에 가득 담길 만큼의 행복을 얻은 듯이 보여서였다.

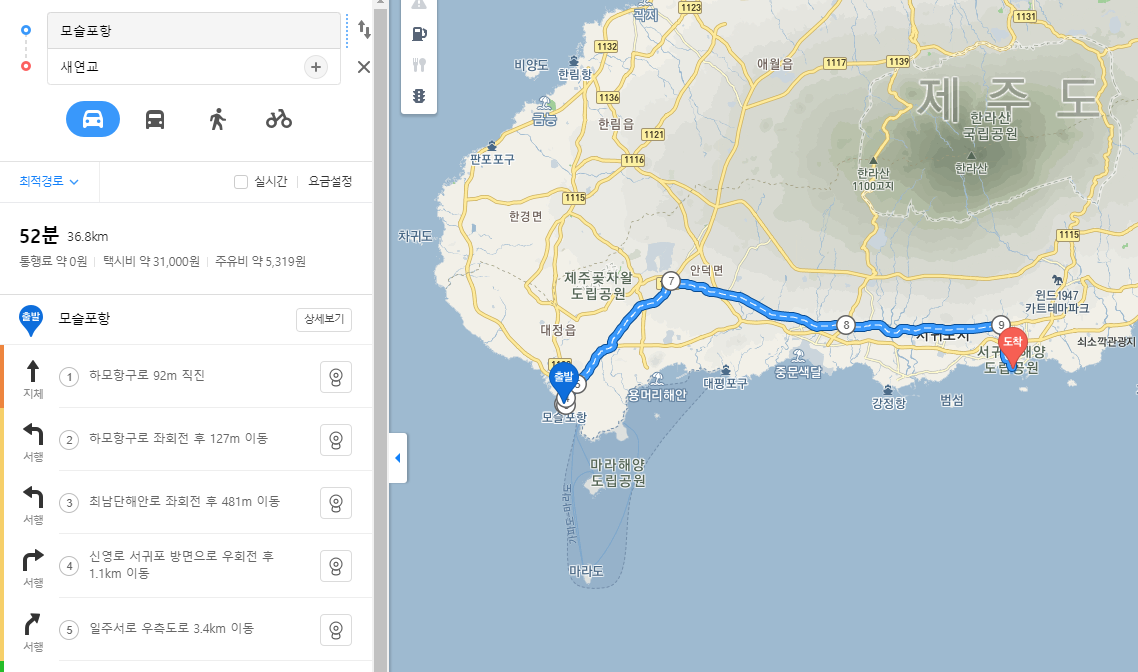

모슬포에서 서귀포까지는 대략 1시간 거리이다. 아직 집으로 가기에는 시간이 이르니 이참에 미뤄뒀던 새섬이나 둘러보기로 하고 새연교 앞에 차를 세웠다.

서귀포항은 고요에 잠겨 있었다. 언덕의 안쪽과 바깥쪽의 차이는 극명했다. 번뇌의 바다에서 허우적거리는 물과, 고요한 포구에서 명상에 잠긴 물의 차이랄까? ㅋㅋㅋ

아직 남은 시간이 또 그만큼 소중하기로 새섬을 한바퀴 돌았다. 화인과 호연은 다리에서 놀고 연지님과 둘이서 천천히 산책삼아 한바퀴 돌았다. 대정의 파도와는 전혀 다른 서귀포의 고요함도 좋았다.

멀리서만 바라봤던 문섬도 가까이서 바라볼 수가 있었다.

아직도 피항중인 선박들이 가득 채워진 서귀포항도 보였다.

아마도 내일 새벽에는 모두 빠져나가지 싶다. 풍랑주의보는 오늘 밤에 풀릴 테니까 말이다.

노을빛이 새연교에 서서히 내려앉고 있었다. 이제 그만 집으로 돌아가도 되지 싶다.

오늘 저녁 메뉴는 어묵탕이란다.

그래서 또 고맙게 만찬을 즐겼다.

(여행은 계속 됩니다.)