굴업도⑥ 토끼섬 해식와

굴업도⑥ 토끼섬 해식와(海蝕窪) (지질노두 152번)

[지질노두 152번] 굴업리 래피리 응회암에 발달된 해식와(링크)

(2023년 6월 19일 월요일)

나미의 노래인가? '그저 바라만 보고 있지 우리 사랑은 빙글빙글 돌고~'

그렇게 토끼섬을 바라보면서 용왕님의 신통력만 기다릴 수는 없는 일이다. 시간은 자꾸만 흘러가고 타고 가야 할 배는 아마도 문갑도(文甲島)를 출발했을 게다. 그러니까 10시 30분 까지는 숙소에 가서 밥을 먹어야 하는 일정이 옥죄어 올 적에 떠오르는 묘안~! 원래 역경을 만나면 길이 보이는 법이다. 그것을 일러서 '궁즉통(窮即通)', 혹은 '궁구즉통(窮究即通)'이라고 하던가? 물결이 휘감아 돌고 있는 토끼섬을 보면서 해결책을 생각했던 것이다.

해결책이라고 해서 처음에 세운 뜻을 관철했다든가 하는 것도 아니다. 말하자면 자연과 타협을 한 셈이라고나 할까? 그것은 토끼섬을 자세히 살펴보고서 얻은 답이기도 했다.

이미 해식와(海蝕窪)는 그렇게 자신의 모습을 보여주고 있다는 것을 깨달았다는 것이다. 어차피 건너갈 방법이 없는 상황인데 문득 배낭 속의 100-400망원렌즈가 떠올랐다. 옳지~! 간단하게 해결이 될 것 같구나. 조금 있다가 배를 타고 가는 길에 망원렌즈를 장착하고 기다리면 된다는 생각을 하자 오히려 조금 전까지 밀물처럼 일어났던 조바심이 또 썰물처럼 사라졌다. 원래 마음 장난이란 그렇게 한 마음 먹기에 따라서 죽 솥이 되는 법이니까. ㅎㅎ

연지 : 아직 멀었어? 열 시가 다 되어가는데 이제 그만 가야한단 말이야.

낭월 : 어? 시간이 다 되었네 밥 먹으러 가자~!

연지 : 아무래도 오늘은 섬에 가기 틀렸지?

낭월 : 그렇구나. 용왕님이 다음에 오라고 하시네.

연지 : 뭐? 다음에 또 온다고?

낭월 : 그게 아니라 해결책을 찾았어. 밥 먹고 준비하자.

돌아가는 길은 언덕을 올라서 토끼길로 가면 되었다. 절벽놀이 하면서 언뜻 사람의 그림자를 봤거든. 그래서 위로 통하는 길이 있다는 것을 알았더란 말이지. 위에서 보니까 아귀가 입을 딱 벌리고 있는 것 같군. 그렇다면 아귀섬이구나.

숙소로 돌아가서 밥을 먹고 짐을 챙겨서 나온 이야기는 다음편으로 미루고 토끼섬에 대한 이야기를 정리할 요량이다. 그러니까 12시에 굴업항을 떠난 나래호가 굴업도의 모퉁이를 돌기를 잔뜩 기다리고 있었더라는 이야기다. 카메라에는 400mm를 장착하고서 배의 우현(右舷)에 바짝 붙어서 준비했다. 기다리는 놈은 못 당하는 법이니까. ㅎㅎ

역시 오늘은 일정이 아니었구나. 3일 전에 왔었더라면 여유롭게 토끼섬을 일주할 수가 있었을텐데 오늘은 그럴 날이 아니었다는 것을 보여주는구나. 겨우 건너간다고 한 들 뱃시간이 맞지 않았으니 애초에 이룰 수가 없는 계획이었음을 다시 확인했다. 그러나 걱정할 것은 없다. '내 손에는 400mm의 렌즈가 있소이다!'

멋진 해식와구나. 문득 작년에 제주도에서 산방산 유람선을 타고서 지나며 봤던 용머리해안이 떠오른다. 여기저기 발길이 닫는 대로 싸돌아 다니다 보니까 떠오르는 연상효과도 있구나.

사람들만 미니어처로 만들어서 세워놓으면 영판 똑같구먼 뭘. ㅎㅎ

그런데 허둥대다가 대단히 큰 실수를 하고 말았다. 카메라 셔터의 속도를 적어도 1000분의 1초는 했어야 하는데 평상시의 생각대로 200분의 1초면 되겠거니 했는데 배도 움직이고 있다는 생각을 못했으니 머리가 나쁘면 사진을 망친다는 간단한 이치를 이렇게 정리하면서 또 깨닫는다. 실은 평상시에도 400mm의 길이를 다 쓰려면 적어도 400분의 1초는 잡았어야 했고, 배가 움직이니까 2배로 잡아서 800~1000의 셔터를 놓았어야 하는데 이제 와서 후회한들 무슨 소용이 있느냔 말이지. 그래서 이렇게 반성문을 쓰는 것이다. 그래야 다음에라도 두 번 반복하지 않을 가능성이 있을 테니까. 하긴 그래가면서도 늘 반복하고 있기도 하지만. ㅎㅎ

사진놀이를 하는데 항상 필요한 것이 평정심인데 풍경에 취하면 카메라도 춤추고 그러다 보면 결과물로 보답을 해 준다는 말이지. 뭐 그래도 봐줄만 하기는 하다. 워낙 소니카메라의 손떨방은 믿을 만 하니까 그 덕을 이런 때는 톡톡히 본다.

마음 같아서야 선장님에게 배를 좀 가까이 대라고 하고 싶지만 그야 내 맘이지. ㅋㅋㅋ

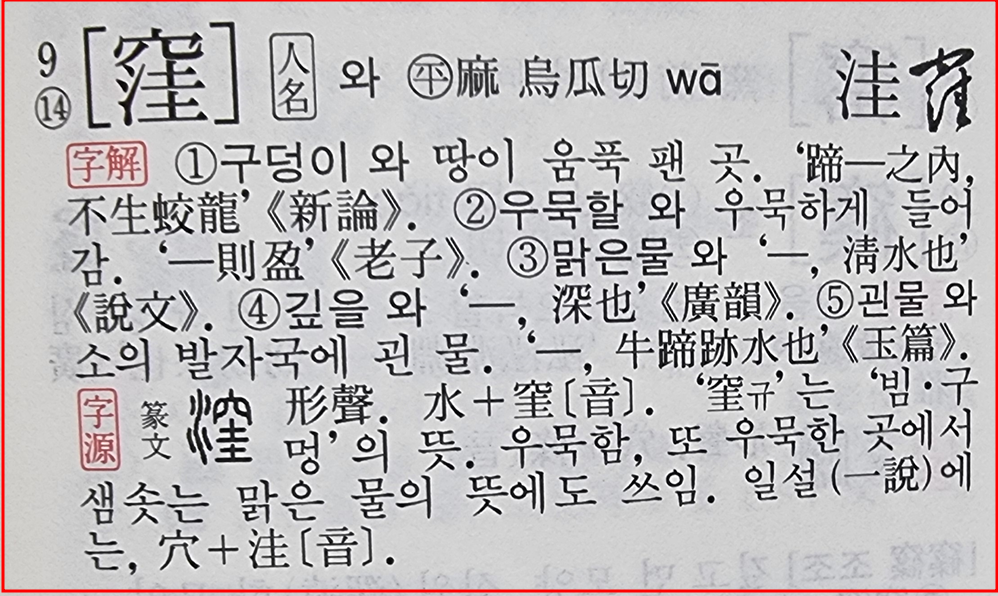

파도가 얼마나 휘몰아 쳤으면 이렇게 와(窪)를 만들었나 싶다. 와는 웅덩이라는 뜻에 사용하라는 글자인데 아무도 와를 보면서 웅덩이를 떠올리지는 않을 게다. 웅덩이는 오히려 소(沼)가 마련되어 있으니 이것은 뜻을 달리 해서 써야 하지 않을까 싶다. 아무래도 미심쩍으면 네이버만 믿지 말고 책을 펼쳐야 한다.

그래, 웅덩이라는 말이 어디 있느냔 말이지. 구덩이, 우묵하다, 깊다 이런 뜻이 가득하구먼. 그러니까 우묵하게 파인 것과 구덩이처럼 생긴 해식(海蝕)에는 '깊게 패인 구덩이 와(窪)'면 만족스럽겠다. 그래서 사전도 항상 옆에 둬야 한다. 책장의 한쪽에 하릴없이 먼지를 뒤집어 쓰고 있다기도 이렇게 요긴한 때에 위력을 발휘하니 말이다. 그래서 또 입맛이 개운해졌다. ㅎㅎ

고수는 총알도 한 방이면 끝내지만 하수는 자꾸 쏴야 그 중에 하나라도 건질 가능성이 높아진다. 이렇게 그런대로 봐줄 만 한 사진을 얻으려면 질보다 양으로 시간과 싸워야 하는 법이다. 여러 장을 찍다가 보면 다행히 쓸만한 것도 건지게 되더란 말이지. 그래서 항상 메모리는 넉넉하게 챙겨 갖고 다닌다. 타임랩스를 찍을 적에 많이 필요해서 구입을 했었는데 그때 사둔 메모리가 대략 한 달 정도의 여행에서는 크게 부족하지 않을 만큼 마련이 되었다. 내친 김에 서호주를 가볼까 싶기도 하다. 갑자기 서호주를 떠올린 것은 세계테마기행에서 본 영상 때문이다.

영상이 재미있어서 지대방의 심심풀이에도 링크를 붙여 놨는데 인도네시아의 적도선에서 춘분이나 추분에 직상(直上)하는 태양의 일출장면을 타임랩스로 찍겠다는 생각이 바뀌어서 서호주의 태고적 신비를 보고 싶다는 생각이 들었다. 말하자면 태양에서 지구로 관심사가 바뀌었다는 말이구나. 여하튼 그건 또 나중의 일이고.....

이 정도면 토끼섬의 해식와는 다 봤다고 해도 되지 싶다. 떨어져서 바라보나 다가가서 바라보나 약간의 질감에 대한 차이는 있겠지만 그래도 이 정도면 만족스럽다. 어제는 해무가 많아서 보고 싶어도 제대로 못 봤을 수가 있는데 오늘은 다행히 하늘이 쾌청해서 해무의 방해를 받지 않고 잘 둘러볼 수가 있었으니 그것도 감사한 일이다.

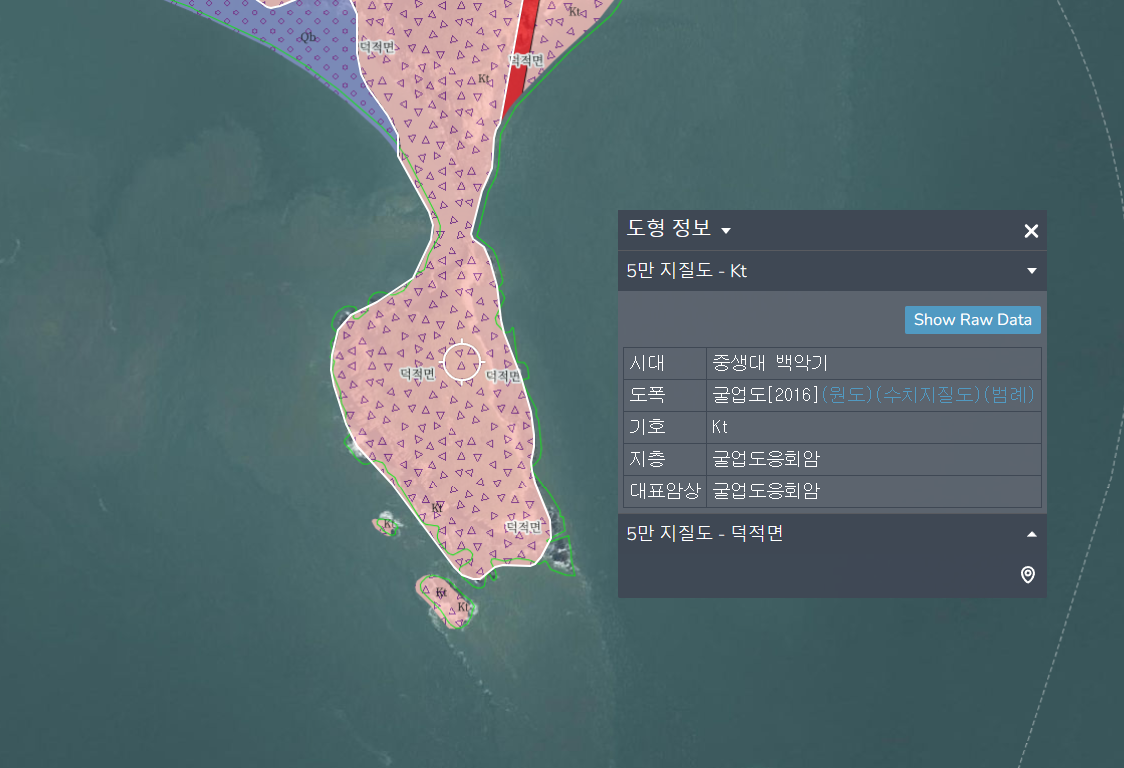

이 부근의 바위는 파도도 어쩌지 못하고 그냥 살아있었구나. 그러니까 아마도 응회암과 조금 다른 지질이 자리하고 있었던가 싶기도 하다. 이쯤에서 지질도를 봐야지.

특별히 다른 지질은 표시된 것이 없구나. 있었으면 다른 색과 모양으로 표시를 했을 텐데 그냥 같은 응회암인 걸로.

아래 쪽의 각력화산암은 아침에 남단에서 봤던 것과 같은 모습이겠고, 그 위에 쌓여 있는 암석은 남단의 절벽에서 본 분홍색의 응회암이겠구나. 설명을 보면 시스택도 있다고 했는데 파도에 깎이고 남은 촛대모양의 바위를 말하는구나.

이렇게 뚜렷한 암층을 보면서 또 세월감을 느껴보기도 한다. 오랜 세월을 바다가 아니었을 적에 폭발했던 화산들이 서로 다른 성분으로 겹겹이 쌓여 있는 모습이려니 싶다.

그래, 해식애(海蝕崖)도 좋구나. 바닷물로 인해서 절벽이 된 것은 해식애이고 그것을 파도가 파고 들어가면 해식와가 되고, 다시 해식와가 무너지면서 단단한 바위가 따로 떨어져 남게 되면 그것을 시스택이라고 한단 말이 한 줄로 연결이 되어서 뭔가 정리가 되는 느낌이다.

시스택을 우리말로 바꾸면 촛대바위가 가장 적절해 보인다. 다른 마땅한 이름은 없는 모양이구나. 그래서 지질노두에서도 시스택으로 부르는 모양이다.

어? 저건 해식동굴(海蝕洞窟)이잖아? 좀 작기는 해도 동굴은 동굴이지.

장정 두 명은 비집고 밤을 새울 수가 있는 정도의 공간은 되지 싶다. ㅎㅎ

그래, 이만하면 토끼섬의 풍경은 충분히 봤다. 조금도 아쉽지 않구나. 오히려 이끼가 끼어 있는 바위를 밟고 다니다가 미끄러져서 까지고 긁힐 수도 있는데 그것도 방지했으니 이만하면 성공한 걸로. ㅎㅎ

아 이거구나. 시스택이란 것이. 그러니까 여기까지도 모두 바위로 덮여 있었는데 깎이고 허물어지기를 반복하다가 보니 섬은 저만큼 뒤로 물러나고 촛대바위가 자리를 지키고 있었더란 말이지? 그 뒤로 보이는 개머리언덕이 시원해 보인다. 여기에서 보니까 대머리언덕이라고 해도 되지 싶다.

이렇게 해서 토끼섬도 잘 둘러 봤고, 개머리언덕의 전설도 찾아냈으니 그만하면 소득이 쏠쏠하구나. 이제 미련없이 굴업도를 떠나도 되겠다.

이 정도면 70%는 봤다고 해도 되지 싶다. 나머지 서쪽 해안의 부분은 나중의 인연으로 미뤄둬도 아쉽지 않을 정도라고 생각이 되다. 이제 배를 타고서 섬의 지질공부를 해봐야 겠다. ㅎㅎ