대부도④ 탄도북단 퇴적층

안산 대부도④ 탄도북단(炭島北端) 화산쇄설물(火山碎屑物) 퇴적층(堆積層) (지질노두158번)

(2023년 6월 17일 토요일)

메추리섬을 둘러보느라고 땀을 한 바가지는 흘렸을 게다. 그래서 지친 몸을 그늘에서 쉬었다.

아침에 집을 출발하면서 준비해 온 수박을 간식으로 먹으면서 푹 쉬었던 것은 탄도(炭島)의 위쪽에 또 한 군데의 지질 노두가 있다는 정보를 보고서 살펴보기로 계획을 세웠기 때문이다.

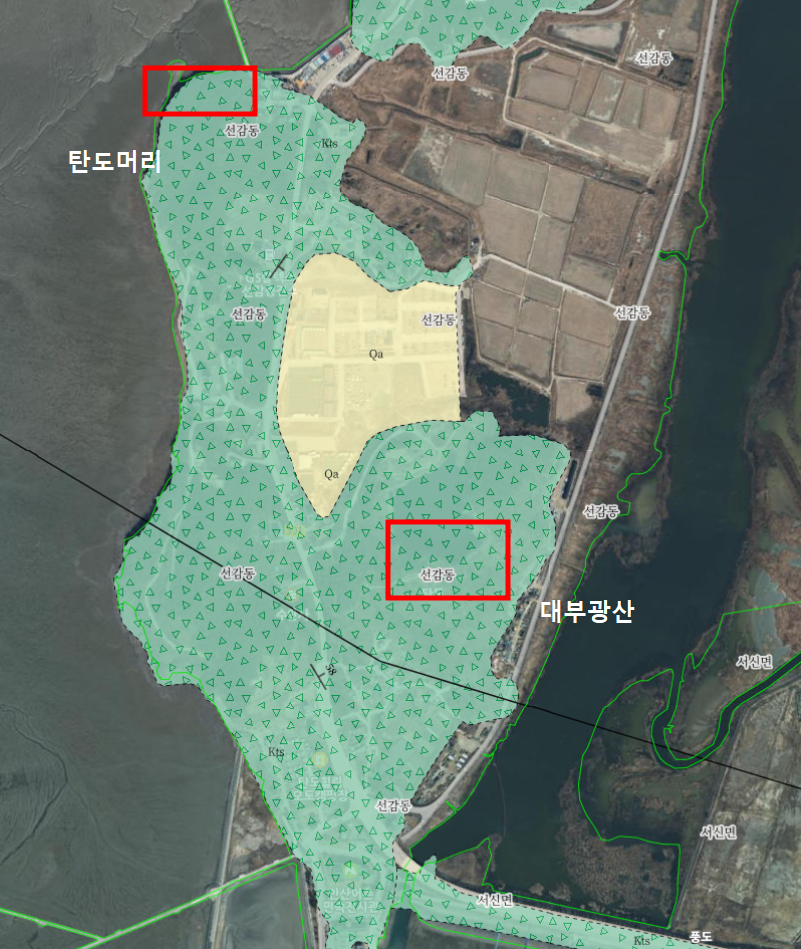

158번과 20번이 서로 붙어있는데 언제적 지도인지도 모를 원판에다가 이렇게 점만 찍어 놓으면 아는 사람은 알런지 몰라도 생면부지라고 한다면 도대체 어디가 158번이고 20번인지를 구분하는 것이 뚜렷하지 않아서 애매~한 것이 선명한 지도를 사용해서 만들었으면 더 좋았겠다는 아쉬움이 남는다. 실은 19번도 그렇다. 정확하게 점을 찍어주면 좋았을 텐데 대충 찍어 놓은 것인가 싶은 생각이 들기도 해서 아쉬움이 많았다. 이게 무슨 지도냔 말이지.(투덜투덜)

뭐, 애둘러서 이해를 해 보자면 못할 것은 없지 싶다. 지도가 상세하면 개나 소나 모두 가서 훼손을 할 것을 염려했을 수도 있지 않겠냐는 생각을 해서 이렇게 대충지도를 사용했다면 말이지. 그렇지만 그것도 궁색한 것이 이미 지질노두 책을 구입한 사람이라면 땅 공부를 해 보려고 작정한 것일 텐데 이것은 이해를 해서 될 일이 아니다. 다음 판에서라도 들쭉날쭉이 명료한 지도를 이용해서 나중에 찾아가는 사람이라도 괜한 것으로 시간을 허비하지 않도록 했으면 좋겠다는 말이지 뭐. ㅎㅎ

그나마 다행인 것은 메인 사진과 비교해서 확인을 할 수가 있어서 잘 못 찾아온 것은 아니겠다는 생각이 들었다는 것이다. 처음에 강경에서도 틀린 주소로 인해서 신뢰감이 좀 떨어졌지만 이러한 부분에서 아쉬움이 있구나. 쯧쯧.

여러 가지 정황으로 봐서 일단 158번은 확실하게 제대로 찾은 것으로 봐도 되겠다. 그렇다면 20번은 또 다음에 들려봐야 하겠구나. 바로 아래쪽에 있는 것으로 봐서이다. 다만 시간이 되지 않으면 일부러 가기는 쉽지 않아 보여서 대부광산과 가까운 것으로 퉁치고 넘어가야 하지 않을까 싶은 생각도 짐짓 들기는 한다. ㅎㅎ

펜션의 옆길로 난 길을 통해서 해변으로 내려섰다.

방파제에는 사람들이 갈매기와 놀고 있는 한가로운 풍경이었다. 바닷물은 한숨 푹 자는 사이에 제법 빠져나갔구나. 하긴 그러라고 쉬기도 했지만서도 부디 보고자 할 노두는 메추리섬에서처럼 물 속에 잠겨 있지 않기 만을 바라면서.... 잠시 새우깡을 탐하는 갈매기에게 눈길을 주고는 발길을 돌렸다. 그러면서 속으로 중얼중얼....

'진짜 보물은 왼쪽에 있는데 그것은 모르고 갈매기와 추억 쌓기를 하는구려....'

아는 만큼 보인다고, 지질에 관심을 갖게 되고 나서는 암석이 들려줄 것만 같은 오랜 세월의 이야기에 귀를 기울이는 것이 이렇게나 재미있는 것이었는지를 몰랐던 것이 안타까울 따름인데 이제라도 그것을 알게 되었으니 얼마나 다행스러운 일인지를 생각하면서 또 감사하게 된다. 뭐든 감사하기는 하지만서도. ㅋㅋ

'뭔 소린지 당최 모르겠구먼. 시커먼 돌덩이를 왜 찾아댕기슈? 갈매기랑 대화하는 것이 훨 낫구먼~!'

오호~! 지층이 드러났구나. 그래 잘 찾아온 모양이다. 퇴적암이로군. 화산쇄설물(火山碎屑物)이랬지. 그러니까 응회암(凝灰巖)이라는 말이겠구나. 화산쇄설물이라고 하니 울릉도의 해안길이 떠오른다. 항상 무언가 꼬투리가 있으면 그 넝쿨을 타고 추억여행으로 바로 이어지는 것이 즐겁다.

화산쇄설물이라고 했겠다..... 푸른 빛이 도는 암층이 있어서 새롭다. 지층은 왼쪽으로 살짝 기울어졌구나. 아니, 오른쪽으로 솟아오른 건가? 기준이 어디에 있는지를 알 수가 없으니 내려간 건지 올라간 건지 알 방법이 없구나. 그나마 거의 수평으로 있으니 대부광산의 지층이 떠오른다. 그래도 메추리섬의 칙칙한 암석보다는 훨씬 예쁘구나. 그러니까 여기는 선캄브리아 시대의 지질은 아니라는 이야기겠지? 어디 키워드를 살펴 봐야지...

아, 제목에 붙어 있었구나. '백악기(白堊紀)'라고. 그러니까 한참 어린 지층이란 말이겠구나. 쥐라기를 지나서 백악기니까 대략 따져서 (곱작곱작....) 1억 4천 5백만 년에서 6천 6백만 년 전에 해당하니까 메추리섬에 비하면 엄청나게 젊은이로구나. ㅎㅎ

백악기(白堊紀)는 기준으로 삼은 지층이 영불해협에 있는 하얀 암석이라서 붙은 이름이란다.

白堊紀 / Cretaceous Period[1]

중생대의 세 번째이자 마지막에 해당하는 시기(기원전 1억 4500만 년부터 ~ 기원전 6600만 년[2] 7,900만년 동안). 중생대의 쥐라기와 신생대의 팔레오세 사이에 끼어 있다. 백악기는 현재처럼 해수면이 높고 기온도 높았다. 그래서 당시에는 조개류, 산호류들이 번성했는데, 백악기 지층은 이들이 분비한 탄산칼슘, 석회질로 이루어진 석회암이 대부분이고, 이 거대한 석회암층은 백악[3]기라는 명칭의 유래가 되었다.[4] 이는 백악기의 영어 명칭 Cretaceous Period의 직역으로, 라틴어 creta(분필)에서 유래한다

일본에서는 백아기(白亜紀, はくあき)라고 표기하는데, 堊자가 일본의 상용한자가 아니기 때문에 발음이 같은 亜(亞)로 대체한 것이다.

조개껍데기가 쌓여서 석회암층이 되고 그래서 하얀 지층이 되었다는 이야기인 모양이다. 분필을 생각하면 되겠구나. 설명이 잘 되어 있는 지식백과로군. 그래서 또 감사~!

중간중간에 청색의 암석은 석회암일까? 석회암은 회색빛이 도는데 그건 아닌 모양이고, 이암층(泥巖層)으로 보이기도 한다. 완전히 시루떡이로구나. 그것도 붉그스름한 것이 영판 팥고물이네. 아참 이런 경우에는 자를 옆에 놓거나 하다 못해 100원짜리 동전이라도 하나 꺼내 놓고 사진을 찍었어야 하는데 주머니를 뒤져봐도 동전이 없다. 다음엔 꼭 챙기는 걸로 하자. 빤히 알면서도 허둥대다가 늘 잊어버린다. 정신머리가 형편없다. ㅎㅎ

아니, 청색 암석의 입자를 봐하니 이암(泥巖)은 아니잖는가? 사암(沙巖)으로 보인다. 위아래의 붉은 부분은 응회암일 수도 있겠구나. 이렇게 뭐든 알듯 말듯 할 때가 가장 재미있는 것이라고 스스로를 토닥이면서 무지의 답답함을 위로한다.

아니, 이것도 사암이네. 화산쇄설물은 여기가 아닌가? 여하튼 아직도 해변의 노두는 계속 이어지고 있으니까 더 가봐야 하겠다. 아무리 봐도 여기는 화산쇄설물이라고 할 정도는 아닌 것으로 보이니까 말이지. 물론 화산의 분출지역에서 가까우면 입자가 굵은 응회암이 된다는 글도 읽기는 했지만 여기는 아닌 것으로 보인다.

예전에 사용하던 문서작성기는 사진을 첨부하면 링크가 되어서 클릭하면 전체의 크기로 보였는데 에디터를 바꿨더니 링크가 없는 모양이라서 사진의 확대기능이 작동하지 않는구나. 이점은 좀 아쉽네. 물론 사진을 저장해서 보면 되겠지만 그것도 귀찮은 일인데 말이지.... 귀찮음을 감수하실 벗님은 저장해서 보시는 수밖에 없음을 양해 바란다. 혹 이러한 기능을 찾게 되면 수정하기로 하고...

그나저나 응회암인지 석회암인지 사암인지 궁리한다고 알아지나, 지질도를 펼치면 좌악~ 나올텐데 괜히 답도 없는 궁리를 하고 있었구나. 거 참. ㅋㅋ

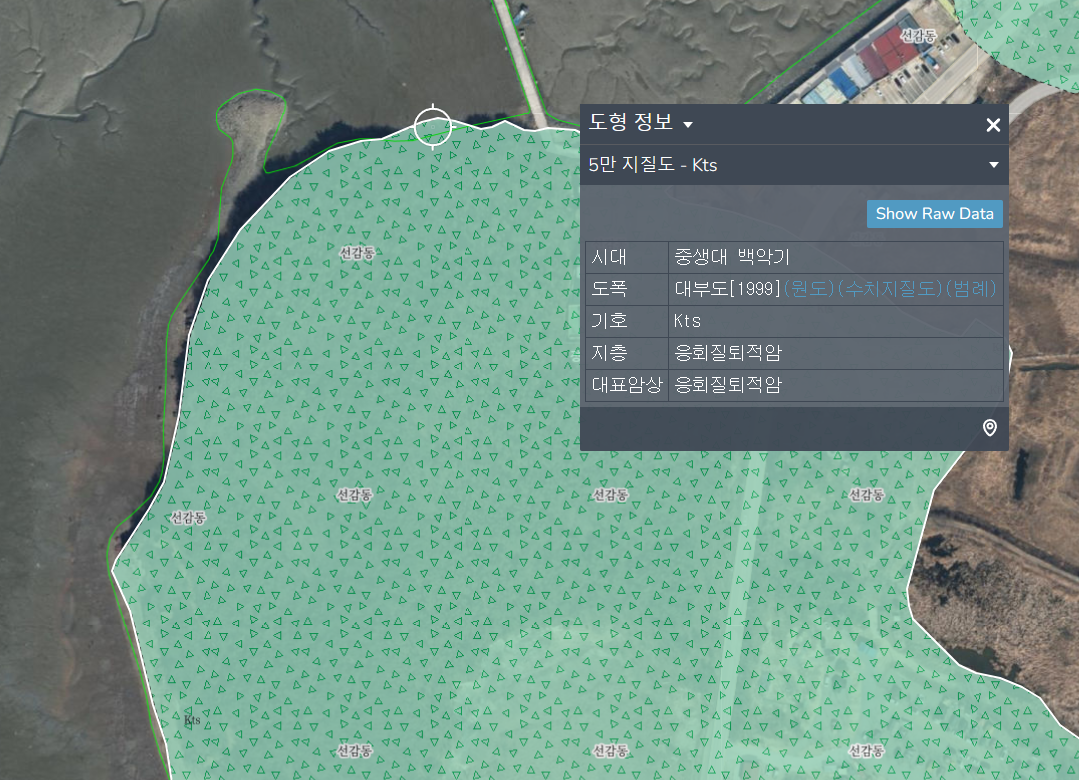

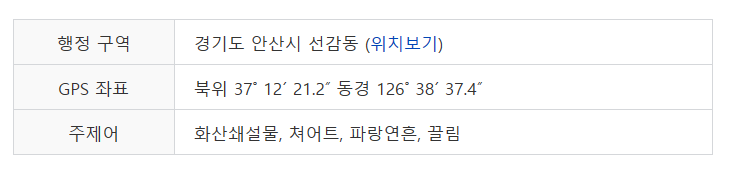

위치부터 정확하게 확인하고서 그 지점에 해당하는 지도를 찾아서 5만분의 1지질도를 덧씌우면 된다.

그래, 틀림없군. 이렇게 확인한 다음에 지질도를 덮어보자.

중생대 백악기의 응회질 퇴적암이구나. 어? 그러면 대부광산과 같은 지질이라는 말이잖아? 초록세모가 어쩐지 낯이 익다 싶었는데 같은 지질대인 모양이다.

아하~! 그랬구나. 응회질 퇴적암이었구나. 그러니까 지질대는 같은 시대인 것이고 형태만 다르다고 보면 되겠다. 광산은 인공적으로 파낸 것이고 여기는 자연적으로 마모가 되어서 노두가 드러난 것이니까 인공과 자연의 차이 만큼 다른 것이 있을 수가 있지 않을까?

그러니까 응회암이 쌓여서 이뤄진 지층이라는 말이지? 진즉에 이렇게 확인했으면 편할 것을 괜히 들여다 보면서 되지도 않는 궁리를 한다고 부산을 피웠구나. 하긴, 응회암에도 무엇이 포함되어 있느냐에 따라서 암석의 색은 얼마든지 달라질 수가 있는 것이니까.

주제어를 보면 화산쇄설물과 함께 쳐어트, 파랑연흔, 끌림이 있었구나. 아무리 잘 적어 놔도 읽을 줄을 모르면 있으나 마나 한 이야기가 된다. 파랑연흔이라고 했으니 이 파란 색의 지층을 말하는 것 일게고 연흔은 또 무슨 말인고?

자료를 찾아보니 파랑은 파란색의 파랑이 아니었잖아. 파랑연흔(波浪漣痕)이었구나. 파도와 물결에 의해서 생긴 흔적이라는 말이었네. 그럼 저 파란 지층과는 아무런 상관이 없다는 말이었구나. 모르면 이렇게 설레발이라니까. ㅋㅋ

그건 알겠고, 쳐어트? 이건 또 뭐냐? 처음 보는 용어인데...?

쳐어트(chert)

극히 미세한(미정질 및 은미정질) 석영 입자들로 구성된 퇴적암. 석영 입자들은 기존 광물 입자의 재결정 또는 공극에서의 화학적 침전으로 생성됨.

읽어도 잘 모르겠군. 입자가 매우 곱다는 뜻은 알겠는데 석영이라는 것이 중요한 모양이구나. 그러니까 석영의 입자가 고운 지층이 있다는 뜻이란 말로 정리하고 넘어가는 수밖에.

미정질(微晶質)은 매우 작아서 현미경으로나 관찰해야 할 정도의 알갱이로 된 것이겠고, 은미정질(隱微晶質)은 더욱 미세해서 고성능의 현미경으로도 식별이 어려울 정도의 형태를 말하는 것이구나. 정(晶)은 석영으로 인해서 나온 말이겠거니 싶은 생각으로 정리해 둔다.

비록 어렵기는 하지만 그래도 어린애가 말을 배우듯이 자꾸 따라서 중얼거리다가 보면 더러는 기억에 남기도 하려니 싶다. 아마도 이 파란 색의 층이 쳐어트에 해당하는 미정질이 아닐까 싶다. 여하튼 모르는 것이 많아서 좋다. ㅎㅎ

계속해서 천천히 걸으면서 풍경을 즐긴다. 대체로 비슷한 각도로 기울어져 있는 지층들이구나. 저쪽 모퉁이에는 또 어떤 풍경이 있을지 궁금하다. 계속 같은 모습이 아니라 변화하는 것이 재미있다.

이쯤 와서 보니까 제대로 응회암 느낌이 나는 지층이 드러나는구나.

서로 다른 암석들이 겹겹이 쌓인 것이 볼만 하다. 이 정도의 입자는 쳐어트가 아니겠군. 꽤 거칠어 보여서다.

대부광산의 퇴적층은 비슷한 성질의 암석으로 쌓인 것처럼 보였는데 여기에서는 확연히 다른 것이 이색적이다. 그래서 더 재미있구나.

파랑연흔은 어디에서 찾아봐야 하나 싶다. 이 위에 드러난 부분을 잘 보면 물결의 흔적이 나타날 수도 있겠다는 생각은 들지만 자세히 살피지 못해서 아무래도 놓쳤나 싶은 생각이 든다.

걸음을 옮길수록 점점 색다른 풍경을 드러낸다.

중간에 암석의 사이가 떨어져서 나뉜 것은 아마도 부정합(不整合)이 아닐까 싶은 얕은 상식을 끌어 붙여 보기도 한다. ㅎㅎ 이것은 정선의 거북바위에서 배운 것이었구나. 이런 식으로 공부하다가 보면 한 3년 지난 다음에는 그래도 대략 바위를 보면 어디에서 살고 있는 존재인지를 알게 될지도 모르겠다. 지질을 이루고 있는 암석이 사주만큼만 보인다면 얼마나 좋겠느냐만 거기까지 공부할 생각은 아직 없다. 그냥 대충 22간지(干支)만 구별할 수가 있다면 그걸로 만족할 것 같은 마음이다. 그러고 보니 암석도 25가지만 알면 된다고 한 책도 있었는데.....

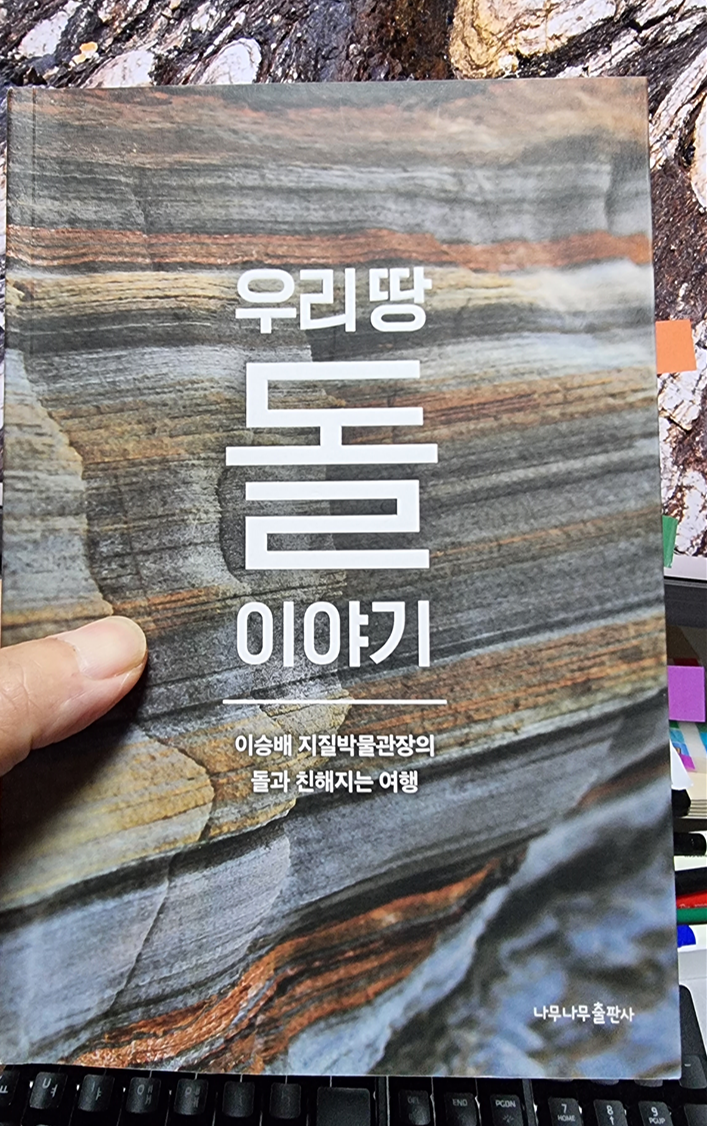

그래 이 책 말이다. 입문에다가 25가지만 알면 된다고 하는 제목에 솔깃해서 구입은 했는데 내용은 그리 간단치가 않아서 제목보는 용으로 자리만 지키고 있는데 공부가 더 되고 나면 25가지의 의미를 이해할 수가 있으려니 싶은 희망을 품고 있기도 하다. 22와 25의 숫자놀이를 생각한 것은 잘 정리하면 25가지의 암석에 간지를 붙여 볼 수도 있지 않겠느냐는 어림 반푼어치도 없는 생각도 했었다는 것은 안비밀이다. 오히려 읽으면서 공감이 많이 되었던 책은 한국의 지질학자 이승배 선생이 쓴 책이었구나. ㅋㅋㅋ

돌 공부를 하는 책을 딱 한 권만 추천해 달라고 하면 잠시도 생각할 필요가 없이 이 책이다. 하루 만에 완독했고 가끔 들여다 보면서 과연 돌과 친해지는 이야기를 가득 담아 놨다는 생각이 들게 되기 때문이다. 이 책을 보고서 덕적군도를 가봐야 하겠다는 생각을 하게 되었기도 했다. 그렇지 않아도 섬 여행은 좋아하는 데다가 새로운 목표가 설정되었으니 말이다. 책의 표지 사진을 보고서 따라하기도 했다.

컴퓨터 바탕화면에 이렇게 맘에 들었던 장면의 사진을 깔아 놓으면 켤 때마다 그 장면이 떠올라서 기분이 좋아진단 말이지. 이렇게 시작하면서 즐거운 것이니 아무리 돌아다니는 것이 힘들어도 뒤에 얻어지는 재미는 오래도록 여운을 남기게 된다는 것을 알고부터 이번에는 무슨 화면을 만들어 볼까 싶은 궁리도 하나 늘었다. ㅎㅎ

지질층이 아름다운 것이 맞다. 나무기둥에 새겨 놓은 문구에 100% 공감이 된다. 그러니까 저 글을 쓴 사람도 최소한 낭월 만큼의 지질공부는 한 것으로 봐도 되지 않을까 싶은 동질감이 들어서 반갑구나. 다른 문구도 있었는데 그건 눈에 들어오지 않고 유독 이 기둥에 새긴 글귀만 보였던 모양이다. 실로 지질층이 없다면 바위 놀이도 싱거울 게다. ㅎㅎ.

모퉁이를 돌아서니까 분위기는 확연히 달라진다. 제대로 응회암 같은 느낌이 든단 말이지.

붉은 암석에서 활기가 느껴지기도 한다. 응회암이로구나.

하얀 줄도 하나의 암층(巖層)이다. 겨우 1~2mm나 될까 싶구나.

석영맥일까? 그렇지 싶다. 하얀 맥이 이렇게 얇은 아크릴판처럼 겹겹이 층을 이루고 있는 것은 지층이라기 보다는 관입일까? 그렇게 봐야 하겠지 싶다. 석영층이 있다는 말은 못 본 것 같고 주로 관입으로 형성되었다고 하니까 대략 그렇게 짐작을 해 본다. 석영맥이 없는것보다 있는 것이 훨씬 덜 심심하구나.

실로 암석 공부의 재미는 몰라서가 아닌가 싶다. 전혀 모르는 것들이 앞에 널려 있으니까 마냥 호기심으로 들여다 보고 또 보면서 상상을 하는 것이 재미일 게다. 알면 매너리즘에 빠져서 이름만 떠올릴테지만 모르는 것이 거의 전부이다 보니까 이름에 매이지 않고 형상을 볼 수가 있는 장점도 있지 않겠느냐는 생각으로 위로를 삼기도 하면서. ㅎㅎ

흡사 만화경(漫畵鏡)같기도 하다. 아, 여기는 확실히 석영질이로구나. 이건 알겠다. ㅋㅋ

절벽을 타고 올라가는 길인지 밧줄이 길게 드리워져 있구나. 그래도 그것을 잡고 올라갈 마음은 없다. 그보다는 굴러 떨어진 암괴들의 붉은 빛이 더 관심이 간다.

저만치 건물들이 보이는 것으로 봐서 대략 다 돌았던 모양이다. 이제 그만 돌아가도 되지 싶다.

지금이야 아는 것이 없어서 궁금증만 한가득인 채로 사진만 찍었지만 언젠가 공부가 조금 더 깊어지면 또 읽을 수가 있는 날도 오겠거니 싶다. 이렇게 의미도 모르고 모으다가 보면 말이지. 아무리 뜯어봐도 궁금증은 커지기만 하는구나.

연지님은 재미도 없는 돌을 찾아 다니는 것이 지루할 텐데 그래도 그만 보고 가자고 하지 않고 조용히 바다를 보면서 기다리고 있었구나. 반려자는 이런 것인가 싶기도 하다. 이제 오늘의 지잘탐사는 여기까지로 마무리 하고 오늘 밤을 쉴 곳을 찾아야 하겠구나. 다 보지 못한 곳은 또 다음에 시간을 만들어서 물때를 잘 살펴서 즐거운 시간을 갖도록 하면 되지 싶다. 돌과 노는 시간이 주어져서 또 감사할 따름이다.