제주반달(62) 용연계곡

작성일

2021-06-14 21:50

조회

476

제주반달(62) [17일째 : 5월 25일(화)/ 3화]

용이 사는 연못 용연계곡(龍淵溪谷)

담백한 순두부로 기운을 충전했으니 다시 움직여야지. 걸어서 3분 거리인 용연계곡으로 나서면서 차는 계곡아래의 주차장에 대라고 알려주고는 슬슬 걸었다. 길만 건너면 바로 용연계곡이 나온다.

다만 물은 없고 바위만 가득하구나. 여기도 비가 와야 제대로 분위기가 나는 모양이다. 물이 있으면 있는대로 풍경을 즐기고, 없으면 또 없는대로 지나가면서 훑어보면 될 일이다.

제주공항이 지척이라서 낮게 들어오는 항공기들의 모습이 분위기를 띄워준다.

오늘은 바람이 서에서 동으로 부는 모양이다. 그러니까 착륙하는 비행기가 서향을 하는 것이겠거니 싶다. 여객기는 바람을 안고서 뜨고 내리는 것이라고 들어서이다. 거주하는 사람에게는 시끄럽지만 여행객에게는 멋진 그림이 되니 또한 상대적인 모양이군.

계곡 옆으로 오솔길을 따라서 천천히 걷는다. 산책길로 또 멋진 풍경을 즐길 수가 있으니 과연 구석구석에 숨겨진 보물이 넘쳐나고 결코 실망시키지 않는 보물섬이랄 밖에.

아니, 웬 코스모스밭이? 초여름의 코스모스라니 이런 것도 있었구나. 그야말로 망외소득이다. 이제 막 피어난 듯이 고운 자태가 여름을 잊게 만든다.

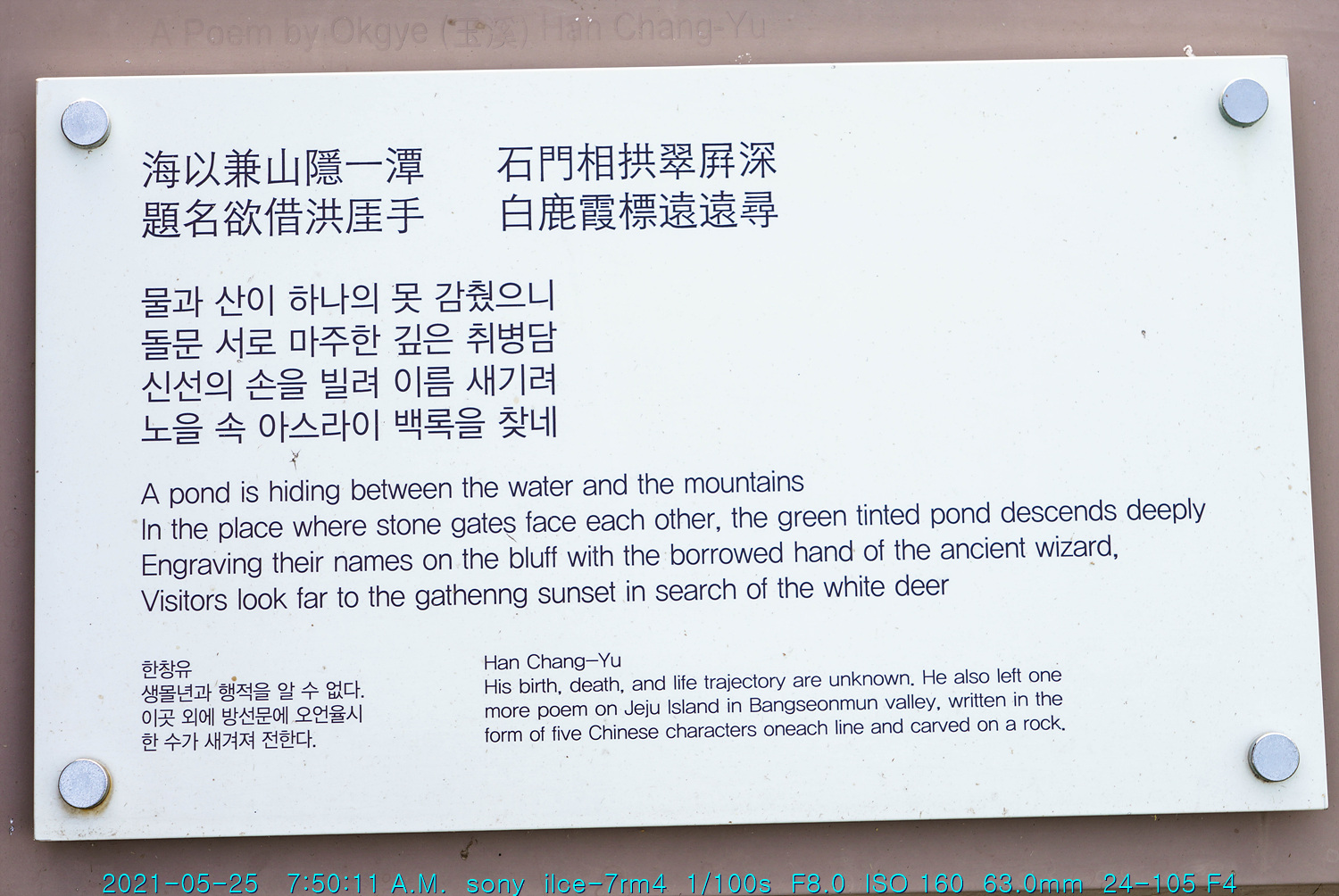

꽃밭을 보면서 천천히 걸으니 선경이 따로 없다. 다시 넓은 초원이 나타나고 중간중간에 큼직한 돌들에는 글자들이 새겨져있다. 글자를 보면 또 반갑다. 아마도 시인묵객들이 흥에 겨워서 남긴 것이려니 싶어서이다.

아쉽게도 글자가 읽기에 불편하다는 생각이 들었는데 고맙게도 옆에 해설문이 있어 반갑다. 돌의 글씨는 분위기만 느끼고 내용은 안내판으로 읽으면 되겠군.

해이겸산은일담(海以兼山隱一潭)

석문상공취병심(石門相拱翠屛深)

제명욕차홍애수(題名欲借洪厓手)

백록하표원원심(白鹿霞標遠遠尋)

바다와 산 그 사이에 숨어있는 연못 하나

돌문이 마주보니 흡사 깊은 비취 병풍인듯

흥에 겨워 돌벼랑에 싯귀 하나 새기려다가

노을 속에 멀리 사라진 흰 사슴을 찾으러

한창유 선생이 어느 날에 용연계곡에서 한 수 읊었던가 보다. 칠언절구의 시를 입력시켜보고 해석은 그냥 보이는대로 자유롭게 해 본다. 방선문(訪仙門)에도 시가 있다니 그곳은 반드시 가봐야 할 곳으로 찜을 해 둬야 하겠다. 계곡과 시가 어우려져서 흥을 돋구는 곳이겠거니 싶은 상상을 해 본다.

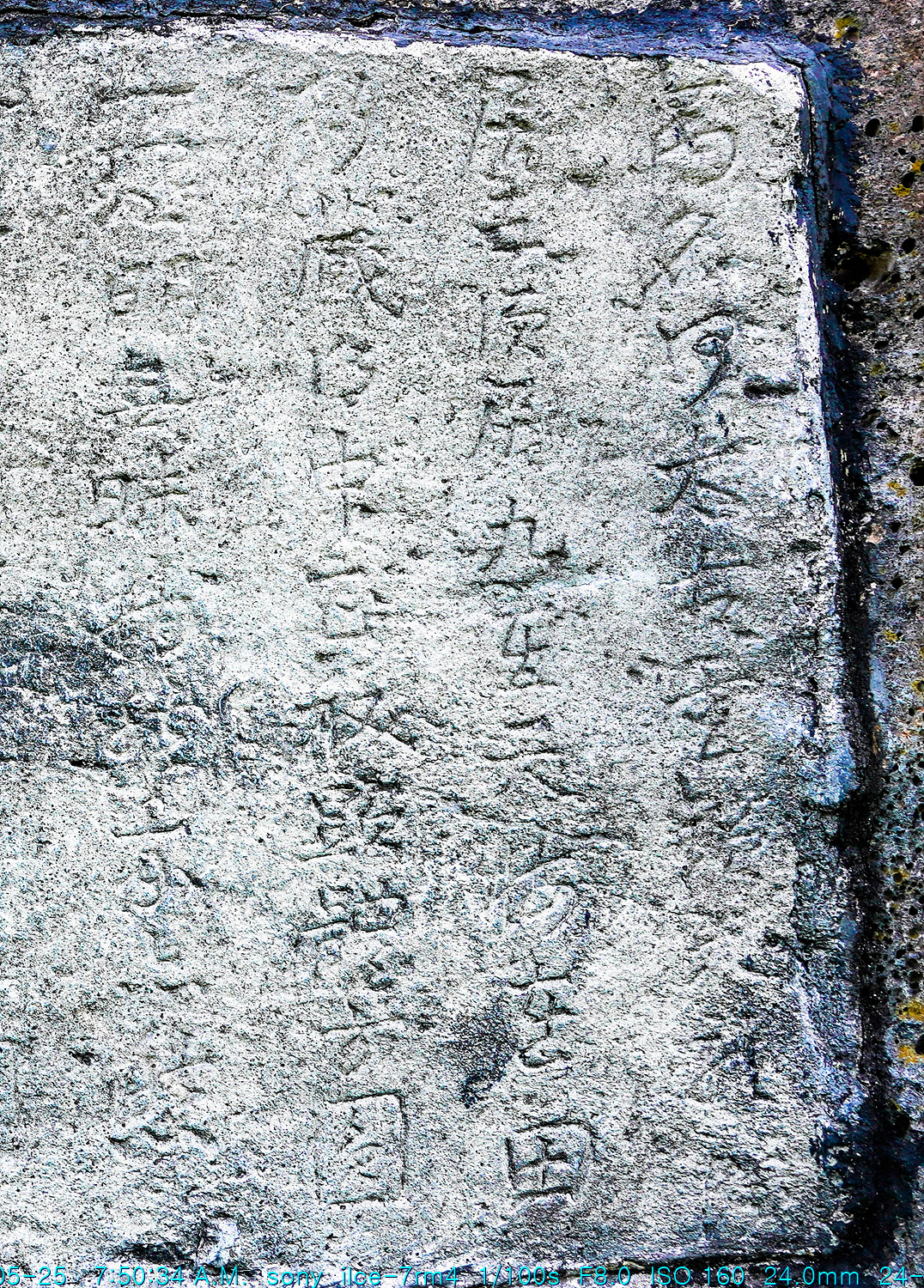

버릇이다. 문자가 있으면 그냥 지나치지 못하고 눈길을 주는 것 말이다. 계곡이나 보게 되나보다 했는데 옛 선비들의 시판을 만나게 되다니 이것은 왠지 횡재를 한 느낌과 겹친다. 순식간에 코스모스는 시야에서 사라지고 돌에 새겨진 모습이 눈길을 사로잡는다. 추사 선생이 금석학(金石學)에 매료되셨다고 하는 말에 공감이 되기도 한다. 그 돌들 어딘가에는 낭월이 전생에 휘갈겨 놓은 싯귀도 한두 수쯤 있었으면 좋겠다는.... ㅋㅋ

시가 한 수 있겠거니... 했다. 뭐라고 쓴 건지 옆에 설명문을...

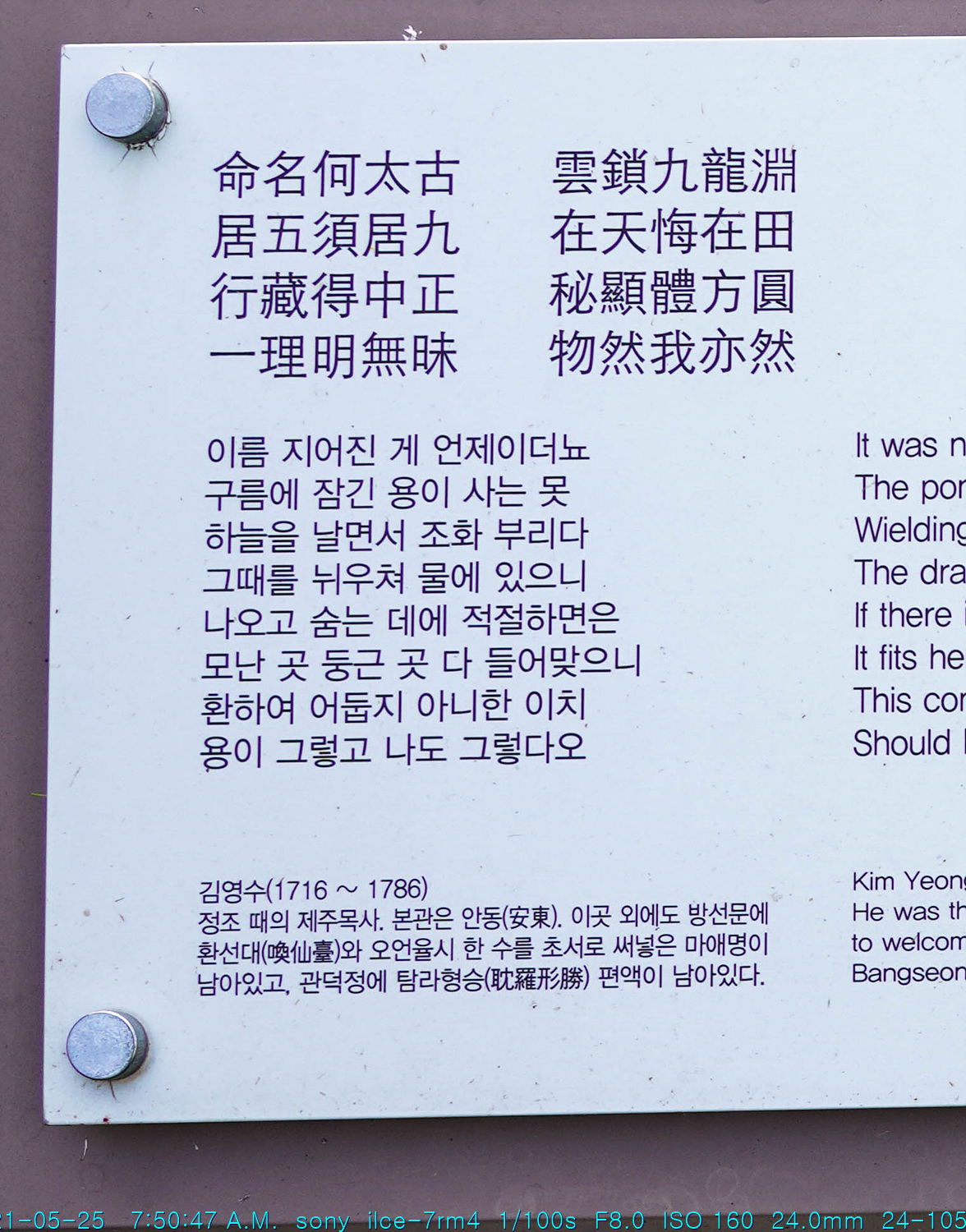

아니, 시 한 수에 설명문이 왤케 길어? 들여다 보니 세 수의 시가 적혀있잖여? 돌에 쓰인 내용이 이렇게 많았던 모양이다. 언뜻 봐서는 그 정도의 내용은 아닌 것으로 보이는데 어쨌든 첫 수부터.

명명하태고(命名何太古) 운쇄구룡연(雲鎖九龍淵)

거오수거구(居五須居九) 재천회재전(在天悔在田)

행장득중정(行藏得中正) 비현체방원(秘顯體方圓)

일리명무매(一理明無昧) 물연아역연(物然我亦然)

첫 구절이 명명(命名)? 이게 맞나? 맞게 판독한 것인지 문득 의심이 든다. 내용과 어울리지 않는데 어떻게 이런 글귀를 썼을까 싶어서이다. 명명(命名)이라면 명리(命理)와 성명(姓名)인데? 내용과는 전혀 무관한 글자가 있었으니.... 그래서 다시 바위에 새겨진 글귀를 들여다 본다. 이것을 읽은 사람도 완벽할 수는 없을테니까 말이지.

읽느라고 고생을 하신 줄은 알겠는데... 이것을 어떻게 명(命)으로 읽었을까? 적어도 탁본을 해서 판독했을텐데 잘 모르겠으면 그냥 물음표나 □로 처리하는 것이 낫지 않았을까 싶기도 하다. 그럼 무슨자냐고? 그야 나도 모르지. 혹 이 시를 쓴 사람의 문집이라도 있어서 자료를 봤으면 좋겠구나. 내용이 무척이나 심오한데 이 첫번째의 글자에서 막혀버리니 아쉬움이 하늘을 찌른다. ㅎㅎ

김영수? 아니, 탐라형승(耽羅形勝)을 썼고, 한산도에 제승당(制勝堂)을 썼던 바로 그 분이잖여? 그렇다면 좀 더 자료를 찾아볼까? 이거 용연계곡은 구경도 못했는데 이야기는 과거로 거슬러 가야 하다니... 재미있구로. ㅋㅋㅋ

조선조의 무신. 정조 때의 제주목사. 1778년 (정조2년)남도 병마절도사(南道兵馬節度使)로 재임 중 동년 12월, 황최언(黃最彦)의 후임으로 제주에 도임하고 1781년 2월에 떠났다. 당시의 제주판관은 경내운(慶來運)과 황인채(黃麟采)이고 정의현감은 허견(許堅),송중현(宋重鉉)이며 또 대정현감은 김중옥(金重玉)과 羅潤祿(나윤록)등이다. 목사 김영수가 재임하던 1780년(정조 4) 각 목장에서의 우마(牛馬)가 분실되는 폐단을 없애기 위하여 산장(山場) 경계를 축장, 군마(軍馬)와 민마(民馬)를 양축하는데의 번거로움을 제거하기 위해서였다. 도내의 목장중 상장(上場), 침창(針場), 녹산장(鹿山場)을 통칭, 산장(山場)이라 하니 폭원이 2백리요, 23처에 물이 있다. 이 목장은 광활하여 한라산 정상까지 이르니 우마의 분실이 자주 일어나 우마 점검시에는 삼읍 남정을 징발, 그 폐단이 커서 횡장(橫墻)을 신축하고 문로를 개설하여 방목하고 겨울에는 가두어 폐단을 방지하니 축장의 길이는 1만 1천여보요, 높이가 4척이었다. 또 이 해(1780)에 주성에 두 문을 구축하였다. 실은 늘 큰 비가 내리면 산저천(山底川)이 범람, 인가가 표몰하므로 옛 성지(城址)를 따라 간성(間城)을 구축하여 폐해를 방지, 간성의 길이는 551보(步)요, 높이가 9척이었다. 이 해에 본주 어도촌(於道村) 강위보(姜渭輔)의 처 오씨에게 열녀를 정표하는 등 목민관으로서 청렴공정하고 위엄이 있어 도민으로부터 그 덕을 추앙받았다. 관덕정안 창방보와 보 사이에 걸려 있는 탐라형승(敢羅形勝)이란 대자(大字)는 그가 65세시에 쓴 글씨이다. 목사의 친필인 「환선대(喚仙臺)」라는 글씨와 그 옆에 절구(絶句) 한 수를 초서로 써 넣은 마애명(磨崖銘)이 현재 방선문 안쪽 바위에 남아 있다.

자료를 찾다가 '제주특별자치도'에서 이런 정보도 얻었다. 탐라형승은 65세에 쓰셨구나. 낭월과 같은 나이에 그렇게도 힘친 필력을 발휘하셨다니 다시 감탄을 한다. 환선대와 절구 한 수가 바로 이것을 말하는가 싶기도 하다. 초서라고 해도 되겠으니 말이지. 그나저나... 이 글자가 도대체 무슨 자일까.....? 이것을 물어 볼 곳은 딱 한 군데 뿐이다. 근두운을 타고 한라산을 넘어서 대정으로 휘리릭~!

낭월 : 선생님, 안녕하십니까?

추사 : 아, 뉘라고 아직 안 가셨는가?

낭월 : 왠걸요. 갔다가 또 왔지 않습니까.

추사 : 자유로이 다니니 참 부럽군. 어쩐 일로?

낭월 : 용연계곡에서 바위에 쓰인 시를 한 수 봤습니다.

추사 : 오호, 그대도 시를 좋아하는가? 반갑군~!

낭월 : 그게... 아니라... 글자가 좀 이상해서요.

추사 : 글자가 이상해? 어떻게 생겼기에?

낭월 : 공무원인지 한학자인지 풀어놓긴 했는데...

추사 : 어련히 잘 풀어놨으려고.

낭월 : 그렇긴 하겠습니다만, 아무리 읽어봐도...

추사 : 그러니까 어떻게 생긴 글이냔 말이지.

낭월 : 그래서 스마트폰으로 찍어 왔습니다. 여기...

추사 : 난또 뭐라고. 김영수 선생의 시로군.

낭월 : 과연~! 선생님께 여쭈면 답이 나올 줄 알았습니다.

추사 : 그대도 검은콩깨나 줏어 먹었군. 그걸 찾아내다니. 허허허~!

낭월 : 고맙습니다. 어서 그 글자를 알려 주십시오. 궁금합니다.

추사 : 허허허~! 그 분의 탐라형승은 보셨던가?

낭월 : 그럼요. 관덕정에 높이 걸려 있었습니다.

추사 : 옳지~! 말이 좀 통하는 선비로군. 그대는 뭐하나?

낭월 : 이렇게 산천경계를 벗삼아 떠돌아 다니는 방랑객입니다.

추사 : 부럽군 부러워. 나도 그게 소원이었는데.....

낭월 : 어서 글자를.....

추사 : 자네도 어지간히 급하구나. 허허허~!

낭월 : 모르는 것이 있으면 잠이 오질 않습니다. 이것도 병이지요?

추사 : 병이라면 큰 병이지. 그래도 글병이 든 사람을 보니 반갑구나.

낭월 : 그리 말씀해 주시니 고맙습니다. 그래서 글자는...?

추사 : 격(鬲)!

낭월 : 오호, 그러고 보니 격(鬲)으로도 보입니다.

추사 : 보통은 막을격이 되지만 여긴 그게 아니라네.

낭월 : 낯설다고 생각했더니 풀이한 학자도 고생좀 했겠습니다. 하하~!

추사 : 오지병을 의미하는 뜻이라네. (부시럭부시럭~)

낭월 : 뭘 찾으십니까?

추사 : 아, 여기 있구나. 격을 보여주려고 말이네.

낭월 : 선생님의 주머니는 이 시대의 스마트폰입니다. 항아리인가요?

추사 : 진흙으로 만든 그릇인데 물병이나 술병으로 쓴다네.

낭월 : 그런 뜻인 줄은 상상도 못했습니다.

추사 : 해석을 한 학자는 뭐라고 했던가?

낭월 : 명(命)이라고..... 아무래도 이상해서요..

추사 : 어? 명명(命名)이라고? 허허허허~!

낭월 : 선생님 고맙습니다. 또 찾아 뵙겠습니다.

추사 : 그래 언제든 필요하면 찾아오시게나. 허허~!

낭월 : 혹 다른 글자도 잘못된 것이 있는지 의심스럽기는 합니다.

추사 : 어디 적어 온 것을 다시 보세.

낭월 : 여기....

명명하태고(命名何太古) 운쇄구룡연(雲鎖九龍淵)

거오수거구(居五須居九) 재천회재전(在天悔在田)

행장득중정(行藏得中正) 비현체방원(秘顯體方圓)

일리명무매(一理明無昧) 물연아역연(物然我亦然)

추사 : 실은 그게 전부가 아니라네. 나머지 절반은 없던가?

낭월 : 예? 시가 더 있었습니까? 어쩐지....

추사 : 됐네. 그것만으로도 충분하니.

낭월 : 글자는 맞습니까?

추사 : 좀 다르군. 내가 기억하기에는 말이지.

鬲名何太古 雲鎖九龍淵

居五須居九 出天悔在田

行藏得中成 權頭體方圓

一理明無昧 物然我亦愁

낭월 : 아니, 재천(在天)이 아니라 출천(出天)입니까?

추사 : 중성(中成)은 왜 중정(中正)으로 읽었을까....

낭월 : 아마도 초서라서 그렇게 오독(誤讀)을 했나 봅니다.

추사 : 비현(秘顯)은 권두(權頭)가 맞겠네.

낭월 : 아니, 그냥 갔으면 또 왔어야 했겠습니다.

추사 : 역연(亦然)도 역수(亦愁)로 고쳐보게나.

낭월 : 우와~! 역시 심오한 뜻이 그 안에 있었네요.

추사 : 그럼 잘 읽어보고 풀이해 보게나. 허허허~!

낭월 : 정말 고맙습니다. 또 뵙겠습니다~!

추사 선생의 가르침대로 다시 고쳤다. 한 글자로 인해서 뜻이 완전히 달라질 수도 있는 것이 시(詩)가 아니냔 말이지.

격명하태고(鬲名何太古) 운쇄구룡연(雲鎖九龍淵)

거오수거구(居五須居九) 출천회재전(出天悔在田)

행장득중정(行藏得中成) 권두체방원(權頭體方圓)

일리명무매(一理明無昧) 물연아역수(物然我亦愁)

이렇게 고쳐놓고서야 의미를 생각해 볼 맛이 난다. 초서는 어렵고 그것을 읽는 것은 더욱 어렵고 그것을 풀이하는 것은 다시 어려운데 이렇게나마 풀어놓은 학자의 노고에 대해서도 감사를 해야 할 모양이다. 작은 불씨가 온 산천을 태우듯이 작은 오류가 또 전체를 보게 하는 단초가 되기도 하니 말이다.

격명하태고(鬲名何太古)

운쇄구룡연(雲鎖九龍淵)

언제적부터 오지병이라고 이름했을까

구름 한 줄기가 구룡연에 드리웠구나.

거오수거구(居五須居九)

출천회재전(出天悔在田)

건괘의 구오(九五)인 비룡재천(飛龍在天)에 머무르지만

항상 육이(六二)의 견룡재전(見龍在田)를 벗어남을 후회하네

행장득중정(行藏得中成)

권두체방원(權頭體方圓)

벼슬길에 나가든 물러나서 쉬든 중용을 이루면

우두머리가 된들 머리는 하늘에 몸은 땅에 두니

일리명무매(一理明無昧)

물연아역수(物然我亦愁)

한 가지 이치가 밝아서 어둡지 않은데

만물이 그러하거늘 나는 또 근심에 잠기네

어줍잖은 주역 공부도 이런 때는 매우 유용하구나. 모르면 우주공간을 방황하겠지만 대략 의미를 이해하고 보니까 벼슬살이하다가 보니까 연못에서 헤엄치면서 놀지 못한 것이 못내 후회되다는 말이 아니겠느냔 말이지. 에라 다 그만두고 용연이나 구경하자.

오호~! 그래서 오지병이라는 말이 나왔구나. 물이 담긴 모습이 오지병에 들어있는 것처럼 보일 수도 있겠다는 생각이 든다.

그러니까 해변쪽에서 바라보면 그렇게 보일법도 하겠다는 생각이 들었다는 이야기이다. 아래는 넓고 위는 좁으면 그렇게도 보이지 싶어서다.

가운데는 꽤 넓고 깊어 보였다. 처음에 위쪽에서 봤을 적에는 물이 어디 있겠는가 싶었는데 이렇게 아래로 내려오니까 깊은 물이 철렁하구나.

바로 망망대해와 연결이 된다. 이렇게 용이 연못에서 놀다가 하늘로 승천하려고 머리를 내밀은 것이 용두암인가? ㅎㅎ

풍경이 좋은 곳에 정자가 없으면 섭하지.

용연에 있으니 용연정(龍淵亭)이 맞지 그래.

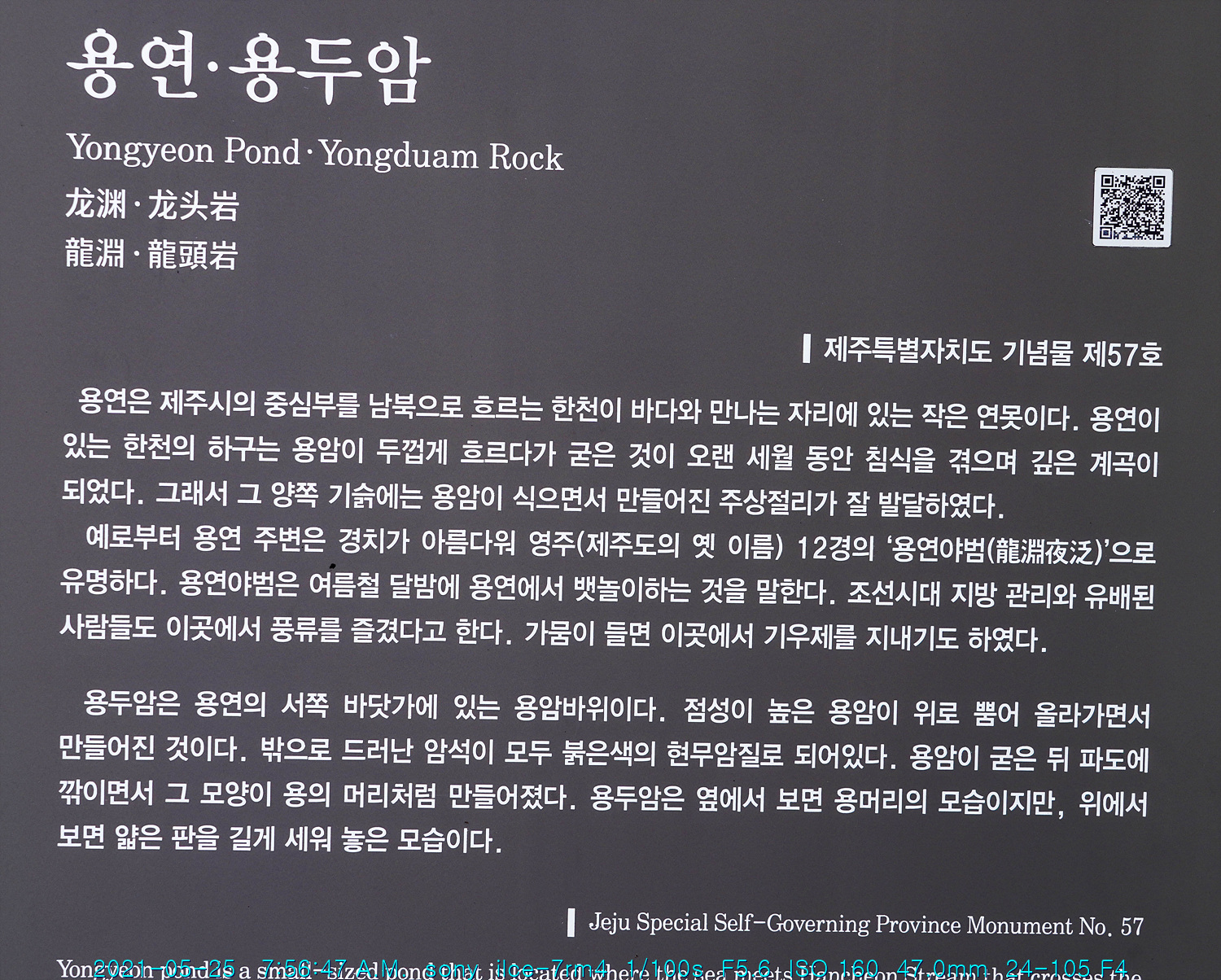

용연과 용두암을 연결시켜서 설명한 안내판이로구나. 그러니까 다음에는 용두암으로 가게 된다는 방향제시도 되는 셈이로군. 영주12경의 용연야범(龍淵夜汎)이었구나. 달밝은 밤의 풍경이 또 볼만했다는 이야기겠거니....

주차장에 차를 대어놓고 다리를 건너오는 일행의 모습이 보이는구나.

저마다 자기 좋은 풍경에 빠져든다.

가끔은 이렇게 난데없는 꽃의 선물도 반가울 따름이다. 이렇게 잘 키워놓으신 밭의 주인장께 감사~!

여인들이 꽃에 빠져서 모든 것을 잊고 있는 모습도 아름답다. 그렇게 고인의 싯귀를 생각하면서 어실멍거리다가 꽃을 다 보고 나서야 돌아가잔다. 아무렴~!

제주도에서 용연계곡을 보지 않으면 손실이 크겠다는 것을 생각하면서 다리를 건넜다. 아직도 시간은 얼마 되지 않았구나. 다음엔 용두암으로 자연스럽게 발길을 옮긴다.

(여행은 계속 됩니다.)