[345] 제30장. 정신(精神)/ 27.고독(孤獨)한 파수꾼

작성일

2021-12-15 04:14

조회

1227

[345] 제30장. 정신(精神)

27. 고독(孤獨)한 파수꾼

========================

잠시 생각에 잠겼던 채운이 비로소 정리했는지 말을 꺼냈다.

“스승님, 제자가 생각하기에는 무토(戊土)는 높은 곳에 있는 것으로 생각이 되어요. 그러니까 양(丨)은 높고 음(一)은 낮은 고저(高低)의 음양관(陰陽觀)에서 바라본 것이라고 보면 어떨까요?”

“그런가? 그렇다면 광협(廣狹)의 의미로 보면 또 어떻게 될까? 고산(高山)이 넓을까? 아니면 광야(廣野)가 넓을까?”

“만약에 높이와 넓이로 논한다면 당연히 광야가 넓겠네요. 오죽하면 이름도 ‘넓은 들판’이라고 했겠어요. 그리고 아무리 큰 산이라고 하더라도 광야에 솟아있는 것이잖아요?”

“그렇다면 고저(高低)로 봤을 적에 고산보다 더 높은 것은 없다고 생각하는가?”

“그것은..... 태산보다 높은 것을 두고 말씀하신다면 아마도 하늘밖에 없지 않을까요?”

“그렇다면 양토(陽土)인 무(戊)는 하늘이라고 하지 않고 왜 고산(高山)이라고 했을까?”

“그것에 대해서는 미처 생각해 보진 않았으나 지금 생각해 보니 토(土)는 토양이고 흙이기 때문이지 않을까요? 하늘은 토양과 현저(顯著)하게 다르니까요.”

“오호~! 정말 채운의 진심(眞心)이 보이는 답변에 감동했네. 아마도 그와 같은 이치에서 기(己)를 땅이라고 하고 보니까 이에 상응(相應)하는 것으로는 고산(高山)이 떠올랐을 것은 지극히 자연스러운 흐름이라고 하겠네.”

“그렇다면 무(戊)는 산이라는 의미가 맞는 것이라는 말씀이지요?”

“아닐세~!”

“예? 스승님께서는 달리 보시는 관법이 있을 것이라고는 생각했어요. 그렇지만 이렇게 단호(斷乎)하게 말씀하시니 조금은 당황스럽네요. 스승님께서 생각하신 무(戊)의 본질에 대한 의미를 잘 듣고 싶어요. 어서 말씀해 주세요.”

채운의 말에 우창이 미소를 지으며 차를 한 모금 마시고 말을 이었다.

“『역경(易經)』의 팔괘(八卦)로 논한다면 무(戊)는 건(乾)과 같을 것이네.”

“예? 건과 같다면 하늘이란 말인가요?”

“그렇지.”

“정말 의외네요. 무(戊)와 하늘은 연결이 되지 않는걸요. 오히려 하늘은 병(丙)이 아니던가요?”

“그건 또 무슨 연유(緣由)인가?”

“하늘에는 태양이 있으니까요. 그래서 병을 하늘이라고 보는 것은 수긍이 되지만 무가 하늘이라는 것은 언뜻 이해되지 않아요. 이유가 궁금해요.”

“그 말은 마치 물이 땅에 있으니까 물도 기(己)라고 하는 것과 같은 말인걸? 그렇게 봐도 되는 걸까?”

“아니지요. 그건 다르잖아요?”

“뭐가 다르지? 나무도 땅에 있으니까 목(木)도 토(土)라고 하는 것과도 같지 않은가? 하하하~!”

“아이고~! 스승님, 어린 제자를 놀리시면 어떡해요. 죄송해요. 아직 몽매한 제자를 호된 회초리로 깨우쳐 주소서~! 호호호~!”

“그렇다면 다시 물을까? 병(丙)은 하늘일까? 아니며 태양일까?”

“태양이에요. 그리고 태양은 하늘에 존재하는 하나의 점이라고 할 수가 있어요. 구름과 비와 눈과 바람도 모두 하늘에 있는 일부분이라는 것을 문득 깨달았어요. 그러니까 땅에서의 물과 암석과 초목과 동물이 서로 다르듯이 태양이 하늘을 대신할 수는 없으므로 팔괘에서 태양은 리괘(離卦)가 되고, 하늘은 건괘(乾卦)가 되는 것과 같은 이치라고 해야 하겠어요.”

“옳지. 무심코 그런 이치겠거니 하고 지나쳤던 것도 다시 생각해 보면 그 안에는 오류(誤謬)도 있고 진리(眞理)도 있다는 것을 확연히 깨닫게 된다네. 그러한 과정이 반복되면서 비로소 학자의 모습을 갖춰가는 것이라고 해야 하겠지?”

“그렇겠어요. 스승님과 대화를 나누다가도 이렇게 잠시 뒤가 되면 채운의 생각이 얼마나 초라하고 하찮은 것이었는지를 깨닫게 되니 슬프면서도 기뻐요.”

“슬픈 것은 무엇이고 기쁜 것은 무엇이지?”

“그건, 스스로 뭔가 제법 알고 있다고 생각했는데 그것은 상상 속에서만 존재했던 허상(虛像)이었다는 것을 깨닫게 되었기 때문이에요. 그리고 그러한 것이 매우 헛된 지식이었다는 것이 철저(澈底)하게 부서지면서 그 자리에서 새로운 지혜의 싹이 자라고 있다는 것을 느꼈기 때문에 슬프기도 하고 기쁘기도 해요.”

“그렇다면 슬퍼하는 마음은 털어버리고 그 자리에 기뻐하는 마음만 가득 채워도 되지 않을까? 결과가 중요하니까 말이네. 하하하~!”

“그렇게 말씀을 해 주시니 아무래도 채운은 여전히 작은 자신의 울타리에 갇혀있다는 것을 알겠어요. 알량한 자존심(自尊心)에 상처가 생긴 것을 느끼고 의기소침(意氣銷沈)하게 되었다는 것이니까요. 호호호~!”

“이미 그대는 그 소아(小我)를 벗어나게 되었네. 그렇게 깨닫는 순간에 소아는 사라지고 깨침의 밝은 빛으로 가득하게 채워지는 것이니까 말이지.”

“이제 알았어요. 깨침의 순간에 부끄럽다는 생각이 든 것은 아직도 공부가 부족해서라는 것을 깨달았어요. 앞으로는 슬픈 마음은 갖지 않아도 되겠어요. 기뻐하는 마음만으로도 부족한데 그렇게 슬퍼할 여유가 없으니까요. 호호호~!”

“옳지, 그러면 되었네.”

“그런데 무(戊)가 하늘이라는 것은 아무리 생각해도 이해가 되지 않아요. 어떻게 이해해야 할까요?”

“아무래도 그렇긴 하지?”

“생각을 해 보려고 해도 도대체 무(戊)가 왜 하늘인지 전혀 가늠되지 않아요.”

“그렇다면 옛날에 사용했던 글자를 보여줄까?”

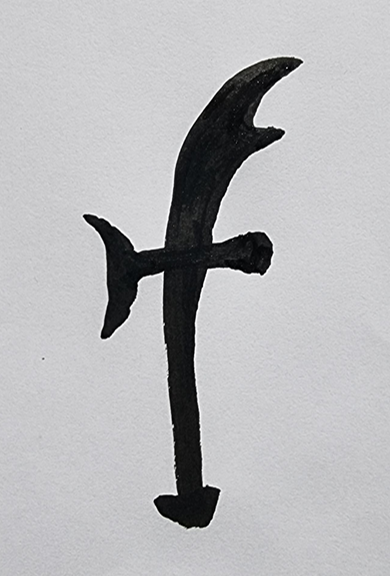

그러면서 우창은 갑골문(甲骨文)에서 사용했던 글자를 붓으로 썼다. 모두 눈길이 한 자리에 모아졌다.

우창이 써놓은 글자를 보고는 다들 의아한 생각이 들었다. 채운도 마찬가지였다. 이것은 글자가 아니라 창검(槍劍)이라고 해야 할 형상이었기 때문이다.

“스승님, 이것이 무(戊)에요? 옛날에 사용하던 창이나 칼처럼 보여요.”

“그것이 바로 무토(戊土)의 본질을 나타낸 것이라네.”

“예? 하늘과 창검이 무슨 의미가 되죠? 창검은 오히려 금(金)으로 봐야 하지 않나요? 정말 갈수록 어려운 말씀만 하시네요. 어떻게 이해해야 할지 그야말로 오리무중(五里霧中)이에요.”

“놀랍지? 그래서 고인의 흔적(痕迹)을 찾으면서도 깨달을 것이 참으로 많은 법이라네. 하하하~!”

“놀라움을 넘어서 경이(驚異)로워요. 설명을 듣는다면 얼마나 감탄(感歎)을 하게 될지 미리부터 설레는 마음을 걷잡을 수가 없어요. 가르침을 기다리는 마음이 이렇게 흥분될 수도 있다는 것도 놀랍고요. 스승님의 말씀만 고대(苦待)하고 있어요. 어서 말씀해 주세요.”

“이 글자는 사모무정(司母戊鼎)이라는 솥에 새겨진 무(戊)라는군. 다른 말로는 후모무정(后母戊鼎)이라고도 한다네. 무(戊)의 의미를 찾다가 발견했는데 이 솥은 상대(商代)의 후기에 왕실에서 제사를 지내는 용도로 만든 것이었다는데 여기에 쓰인 세 글자가 바로 사모무(司母戊)라서 이러한 이름이 붙게 되었다는군.”

“와~! 이렇게 보니까 정말 신기하네요. 이렇게 스승님의 말씀을 직접 듣지 못하고서 저 글자를 본다면 누가 무(戊)로 보겠어요? 학자들은 참으로 놀라보도록 깊은 안목이 있네요.”

“다시 봐도 믿어지지 않지? 그래서 또 믿을 수가 있는 자료를 찾아보게 되는 것이라네. 다음의 글자는 무슨 자(字)인지 알까?”

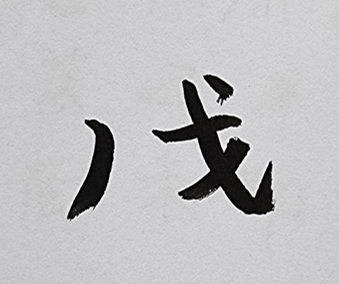

그러면서 우창이 다시 붓으로 글씨를 썼다.

글자를 본 채운이 웃으면서 말했다.

“이건 쉽네요. 지지(地支)의 술토(戌土)잖아요. 호호호~!”

“어? 아닌데? 이것이 술로 보였나?”

“예? 아니라고요? 맞는데요?”

그러자 다시 우창이 그 옆에 글자를 하나 더 썼다.

우창이 다시 쓴 글을 보고서 채운이 고개를 갸웃거리면서 말했다.

“스승님, 다 같은데 안에 들어있는 획(劃)의 모양이 다른 건가요? 위의 글자는 안에 들어있는 것이 점 주(丶)이고, 술(戌)은 한 일(一)이잖아요? 그 차이가 뭐죠?”

“이렇게 보니까 그 차이가 보이지? 앞의 글자는 지킬 수(戍)라네. 지킨다는 뜻이지. 지키는 것과 창검의 의미가 서로 연결이 될 수 있을까?”

“예? 지킨다고요? 지킨다면 수(守)가 있잖아요? 이 글자는 어떤 경우에 쓰이는 글인지요?”

“아, 이 글자를 쓸 경우에는 수루(戍樓)라고 쓸 수가 있지. 국경(國境)을 지키는 망루(望樓)에서 적군(敵軍)이 쳐들어오는지 지키는 것을 말할 적에 쓰이는 말이라네. 대신에 수(守)는 집안을 지키는 것이라고 할 수가 있으니까 뜻은 사뭇 다르지 않겠나?”

“와~! 그렇군요. 무(戊)에 점을 하나 찍어놓고서 나라를 지키는 것이라고 한다면 과연 사무무정의 무(戊)자가 왜 그렇게 생겼는지 연결고리가 되겠어요. 그렇다면 술(戌)도 지킨다는 의미가 있을까요?”

“그야 생각해 보면 되지. 술시(戌時)가 되면 개가 집을 지키고 있잖은가? 왜 술(戌)을 개띠라고 했는지 이렇게 연결을 시켜서 생각해 봐도 되지 않을까 싶은데 말이 되나?”

“와우~! 그것도 말이 되네요. 집을 지키는 것은 개가 담당하고, 나라를 지키는 것은 수병(戍兵)이 담당한단 말이잖아요? 신기해요.”

“옳지 바로 활용을 하는구나. 대단히 총명한 채운이네. 하하하~!”

“스승님, 그렇다면 무(戊)는 무엇인가를 지키는 것이 목적이란 말씀인가요? 결국은 그것이 어떻게 작용하는 것인지를 이해하는 것이 중요하지 않아요?”

“맞아. 그렇게 이해하면 되는 것이라네.”

“스승님의 말씀은 알아들었어요. 그렇지만 무(戊)가 하늘이고, 하늘에서 무엇을 지킨다는데 그게 뭘까요? 그 점에 대해서는 아무리 생각을 해봐도 요령부득(要領不得)이네요. 이해하기 쉽게 설명해 주세요.”

“몸으로 비유를 들어볼까? 음식을 먹으면 건강하게 살아갈 수가 있는데 몸에는 혈액과 근육과 힘줄이 뼈를 감싸고 있지?”

“당연하죠.”

“그리고 몸의 겉에는 무엇이 있나?”

“몸의 겉이라뇨? 피부(皮膚)를 말씀하시는 건가요?”

“맞아. 피부가 없으면 몸이 어떻게 되겠어?”

“그야 큰일이 나겠지요. 피부는 토양의 지면(地面)과 같은 것이라고 하면 되겠지요? 그렇다면 이것은 기(己)라고 할 수가 있겠네요. 그렇게 봐도 될까요?”

“맞아. 그런데 피부가 몸을 외부로부터 지킨다는 것에 대해서 생각해 보잔 말이네.”

“그야 당연하죠. 피부는 밖의 균이 침입하는 것을 막는 것이잖아요?”

“당연하다는 말은 이미 잘 알고 있다는 뜻이로군. 눈에 보이는 것만으로 논한다면 피부는 외기(外氣)와 교감(交感)하는 것으로 보면 된다네.”

“외기라면 공기(空氣)와 접촉(接觸)하는 것을 말씀하신 건가요? 그렇지만 피부는 몸을 감싸는 것이 그 목적이지 않은가요?”

채운은 이해가 되지 않는다는 듯이 눈을 깜빡이면서 물었다. 그러자 우창도 미소를 짓고 그 물음에 답을 했다.

“가령 물속에서 오랜 시간을 목만 내어놓고 있어 봤는가? 그렇게 되면 숨이 가빠진다는 것도 알 수가 있을 텐데 말이네. 이로 미뤄서 피부로도 호흡을 한다는 것을 알 수가 있지 않겠나 싶군. 피부와 밖의 공기와 기운을 통해서 교감하고 있는 것으로 볼 수가 있다고 생각하는 이유라네.”

“말씀을 듣고 보니까 일리가 있겠어요. 그것도 그렇거니와 무엇보다도 피부가 없으면 혈액이나 근육이나 신경이 보호를 받기 어려운 것이 아무래도 더 공감되네요. 그래서 피부는 몸을 지키는 것이라고 하고 싶어요.”

“그렇지. 피부는 몸의 안과 밖의 경계에서 창검을 들고 경계를 서는 것과 같다고 할 수가 있지.”

“몸을 지키고 보호한다는 것은 알겠지만 창검은 무슨 이야기인가요?”

“그야 무(戊)와 연관이 있다는 것을 강조하기 위해서 끌어다 붙인 비유라네. 하하하~!”

“아, 그렇군요. 아무리 비유라고는 하셔도 그만한 이유가 있어서일 거에요. 창검과 같은 역할이라면 뭘까요?”

“가령 외부에서 칼이나 도구로 상처를 입는다면 어떻게 되지?”

“그야 피부가 찢어지고, 피가 흘러나오겠네요.”

“그렇게 피가 나오는 것을 싸매고 시간이 지나면 어떻게 되지?”

“하루가 지나면 딱지가 앉고 7일이 지나면 상처가 아물고 보름이 지나면 말끔히 낫게 되잖아요.”

“맞아, 바로 그것을 담당하는 것이 피부이고, 무(戊)라네. 기(己)에 상처가 생기면 즉시로 무가 그것을 지키다가 문제가 생겼음을 알고는 즉시로 의원을 불러서 상처가 난 곳을 치료하도록 조치를 한다네.”

“스승님의 말씀을 듣고 보니 무(戊)와 기(己)를 지키는 관계에 대해서 이해를 할 수가 있겠어요. 그렇지만 하늘의 무(戊)는 어떻게 땅을 지킨다는 것인지는 연결이 되지 않아요. 비유의 의미보다는 하늘과 땅의 관계에 대해서 설명해 주셔야 이해가 되지 싶어요.”

“음, 여기에 대해서는 염재의 이야기를 들어보는 것이 좋겠군. 서양의 물질종사(物質宗師:물리학자)들이 밝혀놓은 문서(文書)에 대해서 많이 알고 있으니까 말이지.”

우창이 이렇게 말하면서 열심히 이야기에 귀를 기울이고 있던 염재를 바라봤다. 그러자 염재가 이 부분에 대해서 어떤 설명을 하라는 것인지를 짐작하고는 앞으로 나와서 대중을 향해서 설명했다.

“이 부분에 대해서 염재가 약간의 설명을 보충하겠습니다. 서양의 물질종사가 밝힌 것들에는 우리가 이해할 수 있는 이야기도 있고, 그렇지 않은 것도 있습니다. 그중에서도 중력(重力)이라는 것이 있습니다. 이것은 일반적으로 이해하기 어려우나 분명히 존재하는 이치라서 흥미로운 것이 있는데 이것이야말로 무(戊)라고 하는 것으로 연결을 시켰던 하충(何忠) 스승님의 가르침과 함께 이어놓으면 기가 막힌 논리가 됩니다.”

염재는 여러 사람이 보는 앞에서 설명하려니까 목이 타는지 차를 한 모금 마시고는 다시 말을 이었다.

“중력(重力)이라는 것은 무거운 힘이라는 뜻입니다. 이러한 힘이 하늘에서 흙이 허공으로 흩어지는 것을 중력장(重力場)의 누르는 힘으로 지켜주고 있습니다. 그리고 인간이 땅에서 허공으로 날아가지 않도록 끌어당겨 주기도 합니다. 이런 경우에는 또 인력(引力)이라는 말로 표현을 합니다.”

우창이 이야기를 듣다가 염재의 설명을 도와주기 위해서 거들었다.

“그렇다면 허공에는 그러한 힘의 작용이 존재한다는 말인가?”

“맞습니다. 스승님, 만약에 사람이 땅에서 뛴다고 하면 얼마나 높이 뛸 수가 있겠습니까?”

“몸이 가벼운 사람은 높이 뛰고 무거운 사람은 그보다는 조금 낮게 뛰겠지만 대략 이삼척(二三尺:60~90cm)은 뛰지 않을까?”

“왜 더 높이 뛸 수는 없는 것일까요?”

“그야 몸이 무거워서가 아닐까? 내공(內功)이 출중한 무림의 고수라면 훨씬 더 높이도 뛰어오를 수가 있을 테니 말이네.”

“그렇습니다. 바로 그 몸의 무게를 결정짓는 것이 무(戊)입니다. 무(戊)가 누르는 압력(壓力)을 받는 것이 바로 물질의 무게가 됩니다. 이것은 사람만이 아니라 바위나 먼지도 마찬가지로 동일하게 영향을 받게 됩니다.”

“아니, 그 가벼운 먼지도 영향을 받는단 말인가?”

“먼지는 허공을 날아다니지만 결국은 지표(地表)에 가라앉게 됩니다. 그러한 것이 모두 중력(重力)에 의해서 그렇게 된다고 합니다.”

“하충 스승님께서 말씀하시기는 인력(引力)이 있다고 하셨는데 그것과는 어떻게 다른가?”

“같은 말입니다. 무(戊)의 관점(觀點)으로는 중력의 힘으로 누르는 것이 되지만, 기(己)의 토양이 바라보는 관점으로는 인력의 힘으로 끌어당긴다고 말하게 됩니다. 그러니까 인력의 기준으로는 땅이 자석(磁石)처럼 지상(地上)의 모든 물질을 끌어당겨서 높이 뛰어오를 수가 없는 것과 완전히 같은 이치입니다.”

“아하~! 그랬군. 그러니까 땅의 모든 것이 허공으로 날아올라서 흩어지는 것을 막느라고 무(戊)가 지킨다는 말이지 않은가?”

“그럴 뿐만 아니라. 태양(太陽)이 빛나고 있으니 그 빛에는 많은 성분이 포함되어 있다고 합니다. 눈으로 볼 수가 있는 빛은 가시광선(可視光線)이라고 하는데 비가 내린 다음에 허공에 나타나는 무지개가 그것입니다.”

“무지개가 빛이었던가?”

“맞습니다. 빛이 물방울에 반사되어서 보이는 것입니다. 그렇지만 실제로는 일곱 가지의 빛은 눈에 보이는 것일 따름이라고 합니다. 그 외에 보이지 않는 빛도 있다고 했습니다.”

“무지개가 일곱 가지의 색이었던가?”

“예, 위에서부터 보이는 빛은 항상 일정합니다. 빨강(赤적), 주황(橙등), 노랑(黃황), 초록(綠록), 파랑(藍남), 남(靛전-쪽빛), 보라(紫자주)의 일곱 빛입니다.”

“아, 그랬군. 허공에 무지개가 뜨면 신기하게 바라보기는 했어도 그 색이 몇 가지인지는 세어보지를 않았네.”

“세어보면 더욱 정확하게 알 수가 있습니다. 그리고 빨간색의 위쪽에 있는 빛은 붉은색의 바깥에 있는 빛이라고 하여 적외선(赤外線)이라고 하고, 보라색의 아래에 있는 것은 자주색의 밖에 있는 빛이라고 하여 자외선(紫外線)이라고 하게 됩니다.”

“오호~! 놀랍군. 보이는 것이 전부가 아니라는 뜻이지 않은가?”

“맞습니다. 특히 그중에서도 인체의 건강에 치명적(致命的)인 악영향(惡影響)을 미치는 것은 자외선(紫外線)이라고 합니다. 눈에 보이지는 않으나 여름날에 햇볕에 나가면 검게 타고 심하면 화상(火傷)을 입기도 하는 이유가 바로 자외선으로 인해서라고 합니다.”

“과연, 배우지 않으면 알 수가 없는 것이 이렇게나 많군. 염재의 호기심이 우리들의 궁금증을 풀어주는데 묘약이 되는군. 하하하~!”

“제자도 호기심이 많아서 이러한 것에 대해서 읽어 봤던 얕은 지식이 이렇게 요긴할 줄은 미처 몰랐습니다. 그래서 또 보람도 있습니다.”

“결코 얕은 지식이 아니로군. 그리고 무엇이든 배워놓으면 언젠가는 쓰인다더니 과연 그 말이 틀림없네. 그래서 맹상군(孟嘗君)도 작은 재주만 있으면 그 사람을 식객(食客)으로 거뒀다고 하지 않은가.”

“맹상군은 또 어떤 인물인지요?”

“아, 전국시대(戰國時代)의 말기(末期)에 살았던 사람이네. 하다못해 도둑질을 잘하는 사람, 거짓말을 잘하는 사람, 심지어는 닭의 울음소리를 잘 내는 사람까지도 모두 거뒀다고 하더군. 역시 사람의 능력은 언제 쓰일지 알 수가 없는 것임을 그도 깨달았던가 보네. 하하하~!”

“그렇군요. 언제 맹상군에 대해서 살펴봐야 하겠습니다. 자외선은 살갗을 태우기만 하는 것이 아니라 병균(病菌)을 죽이는 역할도 한다고 들었습니다. 그리고 태양으로부터 쏟아져 나오는 빛 속에 다량(多量)으로 포함되어 있어서 피부에 오래 노출되면 병으로 죽을 수도 있다고 합니다.”

“오호~! 그렇게나 무서운 것이었나?”

“그렇습니다. 그런데 지구를 감싸는 외기(外氣)를 대기권(大氣圈)이라고 합니다만, 그 부근에서 대부분이 걸러지고 소량만 지표에 도달하게 된다고 합니다. 그렇지 않아도 조금 전에 스승님께서 무(戊)가 창검과 같다는 말씀에 소름이 돋았습니다. 제자는 이러한 광학(光學)의 이치를 조금 알고 있었던 까닭입니다.”

“그러니까 무(戊)의 중력이 땅을 감싸고 지켜주는 것만이 아니라 자외선이 지표에 도달하지 못하도록 허공에서 차단(遮斷)하고 있단 말인가? 참으로 놀라울 일이로군. 그야말로 파수병(把守兵)의 일을 하고 있었다는 말이지 않은가?”

“스승님의 말씀대로입니다. 3~4천 년 전에 살았던 고인들이 어떻게 그러한 이치를 알았기에 무(戊)를 창검(槍劍)으로 나타냈는지 경이(驚異)로울 따름입니다. 아마도 고인(古人)들은 자외선조차도 육안(肉眼)으로 바라볼 수가 있었던 것은 아니었을까 싶을 정도입니다.”

염재의 말을 들으면서 우창이 다시 글자를 쓰자 모두 관심을 갖고서 바라보았다.

우창이 붓을 놓으면서 염재에게 물었다.

“어떻게 보이는가?”

염재가 우창이 쓴 것을 들여다보고는 무릎을 치면서 감탄했다.

“아니, 스승님, 무(戊)에는 이미 칼과 창이 갖춰져 있었던 것이 아닙니까? 왼쪽의 삐침 별(丿)은 칼로 베고, 오른쪽의 창 과(戈)는 외적이 공격하는 것을 막는 모습이 아닙니까? 왜 늘 글자를 보면서도 그 생각을 하지 못했는가 싶습니다. 이제야 무(戊)에 깃든 의미를 알겠습니다.”

염재가 감탄하면서 말하자 우창이 웃으며 답했다.

“염재의 설명을 듣고 보니까 문득 생각이 났을 뿐이네. 과연 우리가 모르고 살았지만 무(戊)의 역할이 아니면 생존(生存)을 할 수도 없단 말이지 않은가?”

“그래서 무(戊)는 고독한 심성을 갖게 되었나 싶기도 합니다. 이점에 대해서는 스승님께서 설명해 주시기 바랍니다. 제자가 알고 있는 것에 대해서는 이 정도로 말씀드리겠습니다.”

“그래 애썼네. 이제 사모무정의 무(戊) 자가 왜 그렇게 생겼는지는 모두 이해가 되셨을 것이네. 그렇다면 실제로 무기토(戊己土)의 이치가 어떻게 사람의 심리(心理)에서 작용하고 있는지를 생각해 봐야 하겠군.”

염재와 우창의 대화를 흥미롭게 듣고 있던 채운이 말했다.

“스승님, 정말 새로운 이치에 눈이 밝아지는 것만 같아요. 그리고 무(戊)가 이렇게나 열심히 일하고 있으나 그것을 아무도 모르고 있으니 어떻게 외롭지 않겠느냐는 생각도 들어요. 자연에서의 무(戊)가 그와 같다면 사주에 무(戊)가 있는 사람도 그러한 영향을 받게 되는 것일까요?”

“자, 이쯤에서 생각해 볼까? 무(戊)는 고산(高山)일까? 허공(虛空)일까?”

“그야 두 번 말하면 입만 아프죠. 아무튼 허공이고 하늘이고 파수꾼이고 피부이고 건강을 지키는 의원이라는 것을 깨달았으니까요. 호호호~!”

채운의 경쾌한 웃음소리가 방 안의 공기를 밝게 만들고 허공으로 벋어나갔고, 그 기운을 받은 제자들의 마음을 파고들어서 모두 유쾌한 마음이 되었다.