[232] 제22장. 연승점술관/ 1.첫 손님과 맞짱

작성일

2020-05-15 06:00

조회

8465

[0232] 제22장. 연승점술관(燕蠅占術館)

1. 첫 손님과 맞짱

========================

입동(立冬)이 지났다고는 하지만 날씨는 아직도 포근했다. 북쪽에서 겨울을 살아서인지 예전 같으면 꽤 추웠을 노산이었을 텐데 곡부(曲阜)만 해도 남쪽이라서인지 지내기에 편안한 기후가 좋았다. 가끔은 연구하다가 머리를 식히고 싶으면 공묘로 산책도 나갔고, 춘매도 손님이 없을때에는 문을 닫고 따라나섰다. 그때는 문에다가 팻말을 걸어놓으면 끝이었다.

「기도하러 갑니다.」

“이렇게 해 놔야 찾아왔던 사람에게 작은 예의가 되지 않겠어? 호호~!”

“이제 낙엽귀근(落葉歸根)하고 나니까 나뭇가지들이 속속들이 다 드러나네. 무수한 잎들에 가려서 보이지 않던 사람의 속내도 모진 풍파를 겪고 나면 그대로 다 드러나는 법이거든.”

“아, 그렇구나. 자연을 보면서 인간을 연구하는 거네?”

“뭐, 연구랄 것도 없지. 그냥 사유(思惟)라고나 할까? 하하~!”

“사유? 참 좋은 말이네. 나도 그렇게 멋진 말을 많이 알고 있었으면 좋겠어. 같은 말이라도, ‘생각 한다’랑 ‘사유 한다’랑은 느낌이 사뭇 다르잖아?”

“공부하다가 보면 자연 그러한 말들이 몸에 배게 되어있으니 조바심을 내지 않아도 돼. 열정만 식지 않으면 항상 진화(進化)하고 있는 거야.”

그렇게 이야기를 나누면서 한 바퀴 돌고는 집으로 돌아갔다. 점심을 먹고 잠시 쉬고 있는데 밖에서 인기척이 났다. 처음엔 지나가는 사람이겠거니 했는데 문을 두드리는 것을 듣고서야 자신을 찾아온 것임을 알고는 일어나서 문을 열어줬다.

“실례하겠소이다.”

“예, 어서 오십시오.”

사람을 만나면 첫 느낌이 있다. 간절한 사람, 거만한 사람, 초조한 사람, 조급한 사람, 의심스러운 사람 등등 첫 느낌을 말한다면 일일이 다 열거를 할 수가 없을 정도이다. 그래서 크게 정리를 하면 ‘호의적(好意的)’인가? 아니면 부담(負擔)을 주는 사람인가로 나눌 수가 있다. 그것은 초면에 허리를 굽히는 모습으로도 대략 가늠이 된다. 너무 굽히면 중심이 없는 사람이고, 너무 굽히지 않으면 조언을 구하러 왔다고 보기 어려운 마음이 들어있는 것으로 볼 수 있다.

“어디서 오셨습니까?”

“멀지 않은 곳에서 왔소이다.”

이미 두 마디의 말을 통해서 우창은 내키지 않는 방문자라는 것을 느낄 수가 있었다. 호감(好感)이거나 답답해서 온 사람이 아니라, 뭔가 다른 목적이 있어서 찾아온 것과 같은 느낌이 들었기 때문이다. 특히 맘에 걸리는 것은 그의 곁눈질이었다. 무엇을 찾아내려는 듯한 눈길은 우창이 가장 꺼리는 사람이다. 그러나 내색은 하지 않는다. 느낌 하나를 마음속에 던져놓고는 태연히 손님을 맞이한다. 그야말로 영업(營業)이 개시(開始)된 셈이다. 그리고 첫 손님치고는 고약하게 걸렸다는 느낌을 지울 수 없었지만, 평소대로 담담하게 응대하기로 마음을 다잡고는 마실 차를 한 잔 따라줬다.

봐하니 나이는 대략 60세 중반쯤 되어 보였고, 손을 보니 땅을 파먹고 사는 사람은 아닌 듯했다. 그렇다고 해서 품격(品格)이 고상(高尙)해 보이지 않는 것으로 봐서 도학자(道學者)는 아니라고 판단해도 되지 싶었다. 그리고 차분하게 안정적인 모습을 보여주지 못하는 것으로 봐서 유학자(儒學者)라고 하기도 어려웠다. 이런저런 생각을 전광석화(電光石火)같이 짧은 순간에 파악한 우창은 문득 오주점을 봐야되겠다는 생각이 들어서 잠시 회중시계를 꺼내어서 오주괘를 확인했다.

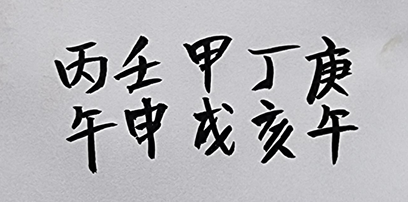

‘월간(月干)에는 상관(傷官)이군. 말을 하고 싶어서 왔구나. 일지(日支)의 편재(偏財)는 내공은 없어도 자신의 마음대로 하고 싶은 마음이 가득한 것으로 봐야 하겠고, 시간(時干)의 임수(壬水)는 편인(偏印)이니 그렇다면 일말의 기대하는 마음도 갖고 왔다고 봐도 되겠다. 맞으면 좋고 빗나가면 할 수 없는 일이니 그야말로 ’까이꺼~! 해보자‘로군.’

이렇게 생각하면서 회중시계를 다시 주머니에 넣었다. 방문자는 우창이 꺼내어서 얼른 보고는 다시 주머니에 집어넣는 것을 보고 있었다. 도대체 저게 뭔가 싶었던것이다. 시계의 침도 뚜껑에 가려서 보이지 않았을테니까 그러한 것을 본 적이 없다면 뭔지 알 방법이 없었을 것이다. 우창은 처음부터 기가 죽으면 앞으로의 길이 고단할 것이라는 생각으로 헛기침을 하고서 말을 꺼냈다.

“어떤 일이 궁금하셔서 방문하셨습니까?”

우창의 말에 시큰둥한 반응을 보이고서 말했다.

“그 정도는 알아맞춰야 하는 것이 아니오?”

이제부터 불이 붙었다는 생각이 들었다. 우창의 화살은 과녁을 향해서 날아갔다. 여태까지 연마한 내공을 쏟아부어 봐야 할 시간이 된 것이다.

“선생님 잘 오셨습니다. 예사로운 분이 아니시네요. 한 분야에서 일가를 이루신 분이 누추한 곳에는 어인 일로 방문을 하셨을까요? 이런, 가르침을 따끔하게 주고 싶으셨습니까? 이러한 경쟁심을 갖는다는 것은 아무래도 동종의 업종에 종사하는 분이 아니고서는 어려운 일인데 아마도 기문둔갑(奇門遁甲)의 방면에서 일가를 이루신 분이 틀림없으시군요. 더구나 상황에 따라서는 귀를 활짝 열고 한수 배워도 좋다는 열린 마음까지 품고 계시니 과연 대인의 풍모이십니다. 말학(末學)의 어줍짢은 판단으로는 이렇게 봤습니다만 선생님의 가르침을 기다리겠습니다.”

일단 이렇게 선수를 쳐야 한다고 생각했다. 그래놓고는 반응을 살펴보는 것이 순서이다. 과연 우창의 거침없는 공습(攻襲)에 방문한 남자는 혼란스러움으로 어질어질한 모양인지 잠시 눈을 껌뻑이면서 정신을 가다듬느라고 심사가 혼란스러워 보였다. 그럼 된 것이다. 일단 우창의 선제공격(先制攻擊)이 제대로 먹힌 것으로 봐도 되겠다. 그러면 기다려야 한다. 계속 몰아치기만 하면 반발을 일으키기가 십상이다.

“음.... 연소한 선생이 개업했다는 소문을 듣고서 호기심으로 방문했는데 과연 대단한 비기(秘技)를 터득하셨소이다. 오늘 이렇게 놀라운 이야기를 듣고 보니 뭐라고 할 말을 잃었소이다. 내 몇 가지 고견을 청해도 되겠소이까?”

그러자 우창은 내심, 회심의 미소를 짓고는 공수하면서 말했다.

“부끄럽습니다. 말씀을 주시면 최선을 다 하겠습니다.”

“우선 내가 기문둔갑을 운용할 것이라는 판단은 무엇을 근거로 나온 이야기인지 참으로 궁금하오이다. 실로 일평생을 기문으로 눈을 뜨고, 또 기문으로 잠이 들었소이다만 그와 같은 점단(占斷)은 내려 본 적이 없었는데 이게 무슨 비법인지 여쭤도 되겠소이까?”

‘옳커니~!’

우창은 속으로 쾌재(快哉)를 불렀다. 이것은 일진(日辰)이 갑술(甲戌)이어서 넘겨짚은 것이다. 갑(甲)을 지고무상(至高無上)의 존귀한 것으로 보는 것은 기문(奇門)인데다 그 갑이 술(戌)을 깔고 있으니 술(戌)은 술(術)로 통한다. 그렇다면 갑으로 기술(技術)을 삼는 점술이라면 기문밖에는 생각이 나지 않았기 때문에 해본 말이었다. 그런데 일이 되느라고 제대로 찍힌 것이 분명했다. 진심으로 놀라는 표정에서 처음에 앉으면서 두리번거리던 모습은 이미 사라진 지가 오래였다는 뜻이었다.

하마터면, ‘오주점으로 보니 그렇게 나왔습니다.’라는 말이 튀어나올 뻔했다. 그러나 무예(武藝)의 고수는 비장(秘藏)의 무기를 보여주지 않는 법이다. 이 사람의 내력도 모른 채로 말을 할 수도 없고, 그럴 필요도 없었다. 이미 그 목적을 다 했다고 봐도 될 것이기 때문이다.

“변변치 못한 재주가 다행히 허망한 결과는 면했으니 다행이라고 하겠습니다. 과연 선생님께서는 기을임삼식(奇乙壬三式:기문,태을,육임)에 정통하신 것이지요?”

“아니외다. 겨우 기학(氣學)에만 약간의 소득이 있었을 뿐인데 그것을 단박에 콕 찍어내다니 혀를 내두를 따름이오.”

방문자도 그리 쉽게 비장의 기술을 보여줄 것이라고는 생각하지 않았던 모양이다. 그럴 줄 알았다는 듯이 고개를 끄덕였기 때문이다. 그렇지만 그의 궁금증은 계속 이어지는지 다시 질문했다.

“감히 가르침을 주러 온 것은 아니외다 마는 궁금하긴 했소이다. 이렇게 고명한 대학자인 줄 알았다면 좀 더 예의를 갖췄어야하는데 미안하게 되었구려. 헤아려 이해해주기 바라오.”

“아, 아닙니다. 당연히 그러셨어야 합니다. 뜨내기가 사전에 인사도 드리지 않고 이렇게 영업을 하였으니 무례를 범한 것은 오히려 우창이었다는 것을 이제야 사과드립니다. 받아주시기 바랍니다.”

“알긴 알고 있었구려. 헛참~!”

그제야 본색을 드러내었다. 자신의 영업권에 불나방 하나가 뛰어들었다는 소문을 듣고서 본때를 보여주려고 찾아온 것이었다. 우창이 그래도 나름대로 고인들로부터 전수를 받은 여러 학문의 내공이 아니었다면 오늘 무슨 봉변을 당했을지 모를 일이었다. 그래서 오히려 자신감이 생겼다.

“불초소생(不肖小生)은 진하경(陳河鏡)이라 합니다. 어르신의 존대성명을 여쭤도 되겠는지요?”

“나는 공영달(孔潁達)이라고 하오.”

“아, 그러시면 부자(夫子)의 후손이 아니십니까? 몰라뵈어 죄송합니다. 이렇게 인사드립니다.”

우창은 그렇게 너스레를 떨면서 공수(拱手)로 예를 갖췄다. 그러자 공 선생도 처음에 찾아올 적에 품었던 생각이 풀어지고 오히려 호감을 보이면서 우창의 내력에 대해서 궁금한 모양이었다.

“진도사의 학문 계보를 물어도 되겠소이까?”

이제 노골적으로 밑천을 내어놓으란다. 그렇지만 지금 어설프게 자세한 이야기를 할 분위기가 아님을 잘 안다. 한껏 궁금하게 해서 돌려보내는 것이 오늘의 목적임을 점괘에서 파악하고 있었기 때문이다. 시주(時柱)의 임신(壬申)으로 인해서이다. 이 사람은 학문에 대한 경외심(敬畏心)을 갖고있는 사람이다. 자신의 궁금증이 해결되지 않으면 다시 찾아올 사람이니 지금 서둘러서 털어놓지 않아도 된다. 그리고 앞으로는 봐가면서 판단하면 될 일이니 서두를 필요도 없는 것이다.

“오다가다 이런저런 기인(奇人)들을 좀 만나서 약간의 잡지식을 주워들은 것이 전부이니 그렇게 물으시면 부끄러워서 몸 둘 바를 모르겠습니다. 다만 기본은 자평(子平)에 뿌리를 두고 있다고 스스로 생각하고 있는 정도입니다.”

“자평이라고요? 아무리 본인이 예의를 갖추지는 못했소만, 그 정도는 알고 있소이다. 아니, 자평에 그런 술법이 있더란 말이오? 생일도 묻지 않고 점단(占斷)하는 것이 어떻게 자평이란 말이오.”

방문자는 믿을 수가 없다는 표정과 함께 자신을 우롱하고 있다는 생각이 들었던 모양이다. 그 말에 우창도 약간 부드럽게 말을 했다.

“사실은 강호를 떠돌면서 이런저런 문파를 기웃거리다 보니 별스럽지 않은 재주를 약간 얻어들은 것도 있기는 합니다만 여기에서 소개하기에는 하찮은 잡술입니다. 하하~!”

“흠.... 그렇단 말이지.... 좀 무례하긴 하구려. 늙은이가 이렇게 묻는데 사양이 지나치시오.”

“그렇습니다. 이렇게 무례를 무릅쓰는 것은 선생님이 어떤 분인지도 모르는 까닭입니다. 일방적으로 뭐든 내어놓으라고 하십니다만, 이것을 어떻게 받아들여야 할지를 모르겠는 까닭이니 양해를 부탁드립니다.”

“하긴.... 그렇기도 하겠소이다. 나는 주공묘로 가는 길옆에서 「곡부명상관(曲阜命相館)」을 지키고 있으니, 다음에 한 번 방문해 주시면 영광으로 알겠소이다. 그리고 오늘은 불쑥 찾아와서 실례가 많았소. 그리고 놀라운 기술을 만나서 안목이 넓어진 것에 대해서 감사드리오. 다음에 또 봅시다.”

“과찬은 가당치 않습니다. 다만 고마운 말씀은 마음으로 받겠습니다. 일간에 찾아뵙고 귀한 가르침을 청하도록 하겠습니다. 누추한 곳을 마다치 않으시고 찾아 주셔서 고맙습니다.”

공영달이 떠나고 나자 우창은 가슴을 쓸어내렸다. 말은 담담하게 했지만 내심 많이 떨렸다. 이렇게 부담스러운 만남은 처음으로 겪는 일이기도 했거니와, 처음에 만났을 적에 섬뜩한 느낌이 내내 자리하고 있어서였다. 다행히 오주괘의 수법이 먹혀들어서 공영달이 자신의 밑천이 드러날까 봐 서둘러서 떠났으니 일단은 잘 마무리가 되었다. 다음에 한 번은 찾아가야 할 모양인데 그 점에 대해서는 춘매와 의논을 해 봐야 하겠다는 생각을 하고 있었다.

“오빠, 공부해?”

어딘가로 갔던 춘매가 돌아온 모양이다. 반가웠다. 없는 사이에 있었던 일을 설명해 줬다. 앞으로 어떻게 대처해야 할 것인지를 의논하기 위해서였다. 그 이야기를 듣고 있던 춘매가 갑자기 깔깔 웃는다.

“아하하하~~!! 오빠가 정말 그랬단 말이지? 와우~ 멋져~! 멋져~!”

“왜? 잘 아는 어른이야?”

“그, 내가 말했잖아. 단시점을 알려 준 스승님이 계신다고, 바로 그 양반이야. 자기만 잘 풀어 먹고 나는 맘대로 안 되어서 그 뒤로는 발길을 끊었는데 어떻게 여기는 알고 찾아왔지? 놀라울 일이네.”

“그야 누군가 지나가다가 편액이 붙은 것을 보고 그에게 이야기를 해 줬겠지. 그러니까 어떤 떠돌이 녀석이 자기 구역에 와서 사기라도 치고 있나 싶어서 간을 보러 왔을 거야. 다행히 함부로 건드릴만큼 허수룩한 놈은 아니라는 것을 알고 갔으니까 어떻게 하지는 않을걸로 생각되지만 언제 한 번 찾아가서 정식으로 인사를 터놔야 터줏대감의 울타리를 확보하지. 하하~!”

“아니, 산골에서 공부만 하신 오빠가 세상살이의 이치도 터득하고 있었네. 다행이다. 호호호~!”

“살다 보니 그렇게 되네. 하하~!”

“근데, 어떻게 하면, 아니 얼마나 공부를 하면 그렇게 그 사람이 무슨 공부까지 하는지도 알 수가 있는 거야? 참말로 신기하네. 나는 언제나 그것을 배우게 될까?”

“운칠기삼(運七技三)이지 뭘.”

“어? 그건 또 무슨 말이야?”

“짧은 재주에 운이 도와줬다는 말이야. 학자들이 겸손을 떠는소리야. 하하~!”

“그래? 무슨 뜻인데?”

“기술은 삼할인데, 운이 좋아서 잘 때려 맞췄다는 이야기지 뭘.”

“에잉~ 그건 아니잖아~!”

“파리괘를 생각해 봐. 임기응변(臨機應變)이 얼마나 크게 작용하는지 알겠잖아? 오늘도 그런 거야. 넘겨짚고 때려 맞춰서 일이 되면 좋고 안 되면 창피를 당하지 하는 마음으로 해본 거지. 하하~!”

“정말로 멋지다~!”

“근데 어디 다녀온거야?”

“아, 출장가서 안마하고 왔어. 동승빈관에서 불러서.”

“그랬구나. 수고했다. 저녁에도 손님이 오면 일해야 할 테니 좀 쉬렴.”

“오빠도 손님 치루느라고 힘들었을 테니 쉬어.”

춘매가 쉬러 가고 나서 우창은 목이 말라서 오룡차(烏龍茶)를 끓였다. 물이 끓는 소리를 들으면서 오늘 얻은 점괘를 다시 들여다봤다. 갑술(甲戌)이 어떻게 기문둔갑으로 보였는지는 아무리 생각해 봐도 요령부득(要領不得)이다. 그야말로 같은 상황이 다시 생긴다고 하면, 도저히 기문을 활용하는 사람이라는 말은 못하지 싶었다. 그래서 항상 그 순간의 느낌이 중요하다는 것을 생각해야 한다는 이치를 다시금 생각했다. 글자가 전부가 아니라는 것이고, 이론보다 앞서는 것이 예감(豫感)이고 영감(靈感)이라는 것을 인정하지 않고서는 답을 얻을 수가 없겠다는 생각이 들었다.

도락에게서 오주점에 대해서 전수받았지만 임상의 기간이 길지 않은 것이 장점이기도 하고 단점이기도 하다는 것을 깨달았다. 장점은 아직 일정한 틀이 잡히지 않았기 때문에 무엇이든 시도를 해볼 수가 있다는 것이고, 단점은 그 과정에서 자칫하면 실수와 오류를 범할 수도 있겠다는 것이다. 그러나 우창은 단점에 대해서는 깊이 생각하지 않았다. 어차피 무엇을 하더라도 그러한 과정은 피할 수가 없는 과정이라고 생각하고 받아 들이는 입장인 까닭이다. 그렇다면 아직은 뚜렷한 틀이 잡히지 않았으므로 두려워하지 말고 이것저것 마음이 이끄는 대로 찔러보는 것으로 이번 겨울을 보낸다면 또 새로운 경험이 추가되어서 더욱 정확한 답을 찾아내게 될 것으로 기대해도 되겠다는 것으로 결론을 내렸다. 틈틈이 『적천수(滴天髓)』를 읽으면서 안목을 더욱 높여야 하겠다는 생각도 포함했다.

이날 저녁에는 안마를 받으러 오는 손님이 없었던 모양이다. 무료하게 손님을 기다리던 춘매가 우창에게 와서 공부나 하잖다. 우창은 누구든 열심히 하는 사람에게 마음이 갔다. 천생(天生)이 훈장(訓長)인 모양이다.

“아무래도 동생이 오행 공부에 맛을 들였나 보군.”

“누가 아니래? 병이 들어도 단단히 들었지 싶어. 사람을 봐도, 말을 들어도 모두가 오행으로 연결을 시켜보고 싶어서 안달이 나잖아. 그리고 연결이 안 되면 내 머리를 쥐어박고 싶은 거야. ‘오빠는 이런 것도 척척 해결할 텐데 난 왜 안 될까’라고 하면서 말이야. 그래서 오행을 더 잘 알고 싶어. 근데 왜 오행은 다섯 가지야?”

“손가락을 봐.”

“손가락? 다섯 개.”

“그래서 오행이야.”

“뭐라고? 돼지는 발가락이 두 개인데 그럼 돼지는 이행인가?”

“돼지 발을 잘 보기는 한 거야?”

“당연하지, 항상 사다 먹는 건데 뭘.”

“그런 눈으로 공부하면 오행은 그만두고 일행도 알기 어렵겠다.”

“왜? 아니야?”

“네 개야. 돼지 발가락은 네 개라고.”

“그런가....? 앞으로는 모든 것을 자세히 잘 봐야겠네. 뭐든 오빠가 알려주는 대로 따라 할 거야.”

“다섯 개의 손가락을 완비한 동물은 인간뿐이야.”

“그건 아니지. 동의할 수가 없네. 원숭이도 다섯 개이고 강아지도 다섯 개인 것은 내가 알아. 오빠도 은근 허당끼가 있네. 호호호~!”

“그런가? 그렇게 확신을 해도 되는 거야?”

“돼지 발가락은 숨겨있어서 자세히 안 봤으니 그렇다고 하더라도 사람만 다섯 개의 손가락이라고 하는 것은 아무리 생각해 봐도 말이 안 되잖아?”

“그러니까 누이는 아직도 오행의 이치를 알려면 멀었다지. 하하하~!”

“엉? 그런 거야? 어서 설명해 줘봐. 내가 뭘 모르는 거지?”

“옳지! 그렇게 물어야 제자지.”

“아무리 생각해도 오빠의 말은 앞뒤가 안 맞는데....?”

“오행이 뭐랬지?”

“금목수화토(金木水火土), 한 번만 더 말하면 300번째 묻는 거야. 이제 오행이 뭔지는 제발 묻지 말아 줬으면 좋겠다고요.”

“벌써? 그럼 공부하기 싫다는 거네? 난 10만 번은 더 생각한 것이 금목수화토인데 말이지.”

“아, 용서하소서 싸부님~! 어린 제자가 경박했나이다.”

“옳지 그래야지. 앞으로 천만 번을 묻더라도 딴소리 말고 오직 금목수화토라고만 답을 하거라. 알~겠느냐?”

“옙, 그러겠사옵나이다. 어서 말해줘 봐. 궁금해. 참 문득 생각 난 건데, 오행의 생은 목화토금수잖아?”

“그렇지.”

“그런데, 왜 오행은 금목수화토라고 하는 거지? 거기에도 무슨 뜻이 있나?”

“조건이 있고 없고의 차이지.”

“엉? 조건? 그게 뭐지?”

“그대 이름이 뭔고?”

“사랑스런 춘매~!”

“그대 모친께선 뭐라고 부르지?”

“그야 예쁜 딸.”

“금목수화토는 춘매이고, 목화토금수는 예쁜 딸이야.”

“아, 절대적(絶對的)인 것과 상대적(相對的)인 것의 차이를 말하는 것이네?”

“옳지, 잘한다. 이제 되었어?”

“그럼 목토수화금도 상대적인 것이지? 극의 관계이니깐.”

“그래, 제대로 이해를 했다.”

“와우~! 오빠랑 이야기하면 공부가 이렇게 재미있어도 되는 건가 싶어. 천재야 천재~!”

그러면서 엄지를 들어 보이는 춘매를 미소로 바라보고는 다시 말을 이었다.

“금목수화토는 각각 비중(比重)이 같을까? 아니면 다를까?”

“그야 같지, 저마다 각기 2할(割)씩이잖아.”

“손가락은 모양이 다 같은가?”

“모양이라고? 손가락은 다섯 개라는 생각만 했지. 모양까지는 생각하지 못했네. 물론 다르지 당연히.”

“누이의 직업은 몸의 어느 부위를 이용하는 거야?”

“안마사가 뭘 사용하겠어. 이 소중한 두 손이지.”

그러면서 자신의 두 손을 번쩍 들어서 보여준다. 비록 새하얀 섬섬옥수(纖纖玉手)는 아니지만 그래도 열심히 살아가는 당찬 여인의 예쁜 손임에는 분명했다.

“다섯 개의 손가락의 역할이 모두 같을까?”

“뭐라고? 음.... 그건 다르지. 주로 쓰이는 손가락도 있고 별로 사용하지 않는 손가락도 있으니까.”

“그중에서 가장 중요하게 쓰이는 손가락은?”

“그야 엄지손가락이지. 항상 누르는 역할을 하니까.”

“다 같은 손가락인데 왜 사용하는 중요도가 다를까?”

“뭐라는 거야? 도대체 내가 무슨 답을 해야 오빠가 만족하시겠어?”

“추나(推拿)는 무슨 뜻이지?”

“아니, 그것도 명학에 나와? 그건 내가 전문인데?”

“딴소리 말고 묻는 말에 답이나 잘해.”

“엄지손가락으로 밀고 네 손가락으로 당기는 거지 뭘.”

“이제 알겠어?”

“뭘? 추나는 내가 이미 잘 알고 있는 건데 뭘. 근데 무슨 이야기를 하다가 여기까지 온 거야?”

“오행의 비율이 같으냐는 질문이었어. 그새 잊어버렸어?”

“그니깐..... 아, 손가락이 오행이라면, 서로 역할이 다르니까 오행의 비율도 다르다는 것을 말하려고 이렇게 오만 것을 다 끌어다 붙인 거야? 그냥 쉽게 좀 말해 주면 어디가 덧나나....(꿍시렁꿍시렁)”

“뭐든 쉽게 얻으면 쉽게 잃는 거야. 노름꾼이 부자 되는 거 봤어?”

“그야 뭐... 알았어. 어서 설명을 부탁합니다. 까칠한 싸부님~!”

“엄지와 네 손가락의 역할이 다른 동물이 또 있을까?”

“원숭이~! 뭐 먹을 적에 보면 엄지를 사용하더구먼.”

“잘 봤구나. 엄지의 역할이 2할일까, 아니면 5할일까?”

“정말 오행을 공부하려면 그런 것도 자세히 관찰해야 하는 거구나. 오빠의 관찰력은 놀랍네. 뭐든 놀랍지만. 호호~!”

“한창 까분다, 까불어....”

우창은 춘매가 진지하지 않은 것이 때론 못마땅했다. 하나라도 제대로 전해 주려고 애쓰는 자신보다 더 열심이어야 할 춘매가 이렇게 반응을 할 때면 호통이라도 쳐주고 싶기도 했다.

“아, 오빠 미안해, 화나셨구나. 어린 철부지 제자가 스승님의 하늘 같은 지혜를 가늠할 수가 없어서 저지른 망동이니 하해(河海)의 마음으로 혜량(惠諒)해 주세용~!”

“참 내~! 내가 웃는다 웃어.”

“아무렴. 그래야 복을 받지. 호호호~!”

춘매가 공부에 대한 맛을 들여가고 있는 것을 보는 우창은 흐뭇했다.