[404] 제34장. 인연처(因緣處)/ 20.난가지락(爛柯之樂)

작성일

2022-10-05 04:31

조회

973

[404] 제34장. 인연처(因緣處)

20. 난가지락(爛柯之樂)

========================

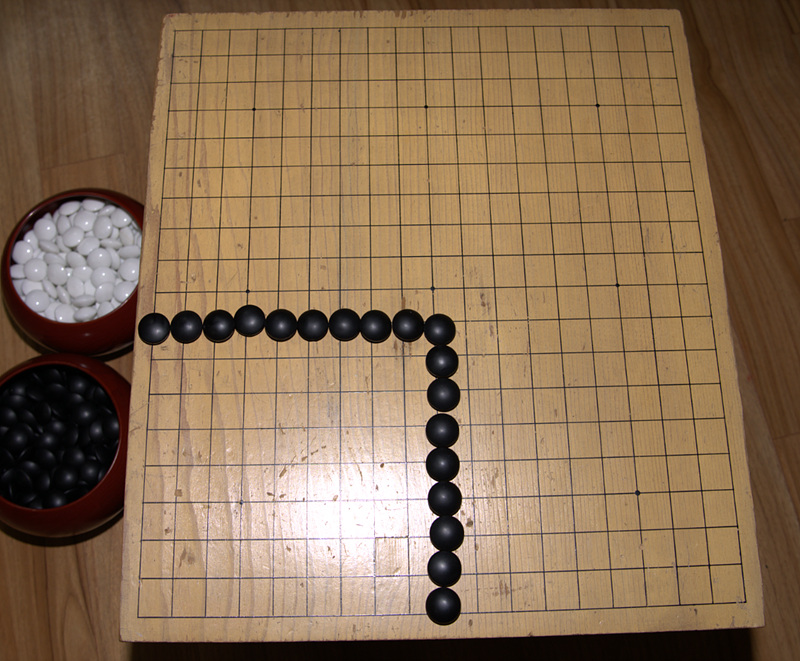

“자, 그대 앞의 한 각(角)에서 한쪽은 열째 줄, 또 한쪽은 아홉째 줄에다가 바둑알을 늘어놓아 보게.”

“왜, 그렇게 하는 것입니까? 아홉 줄과 열 줄의 숫자에도 의미가 있을 것으로 생각이 되어서 여쭙습니다.”

우창이 이렇게 묻자, 마홍은 미소를 지으며 말했다.

“그렇게 묻는 친구는 여태까지 그대가 처음이로군. 허허허~!”

“괜한 말씀을 드린 것입니까? 몰라도 되는 것이라면 답은 듣지 않아도 되겠습니다. 하하하~!”

“아니, 묻지 않았으면 그만이지만 기왕 물었으니 답을 해야지. 아홉은 양수(陽數)가 되고, 열은 음수(陰數)가 되니 이것은 음양에서 가장 많은 기본수인 까닭이라네.”

“아, 그렇군요. 여쭙지 않았으면 모르고 지나갈 뻔했습니다. 하하~!”

“이 숫자의 합은 얼마인가?”

“열이 아홉 번이니 구십(九十)이 되겠습니다.”

“이것이 바로 삼개월의 날짜 수를 합한 것이라네.”

마홍의 말을 듣고 나니 이해가 되어서 시키는 대로 바둑판에 검은 돌을 늘어놓았다.

우창이 늘어놓은 것을 본 마홍이 말했다.

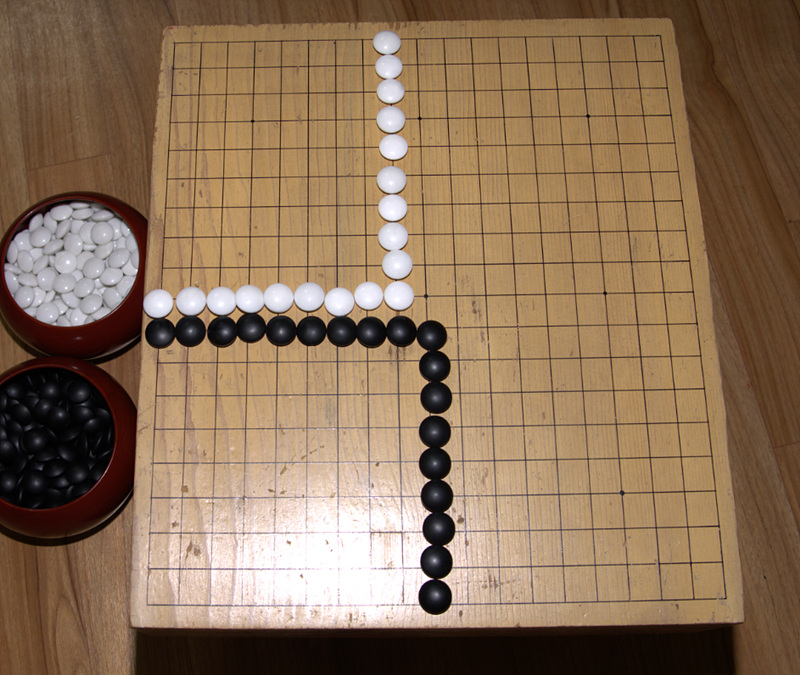

“이제 한 계절이 완성되었군. 그렇다면 이것을 겨울이라고 하세. 다음은 봄이겠지? 그 옆에다가도 그대로 놔보게. 이번엔 흰 바둑알을 사용하게.”

이번에는 훨씬 쉬웠다. 마홍이 시키는 대로 옆에다가 다시 바둑알을 늘어놓았다.

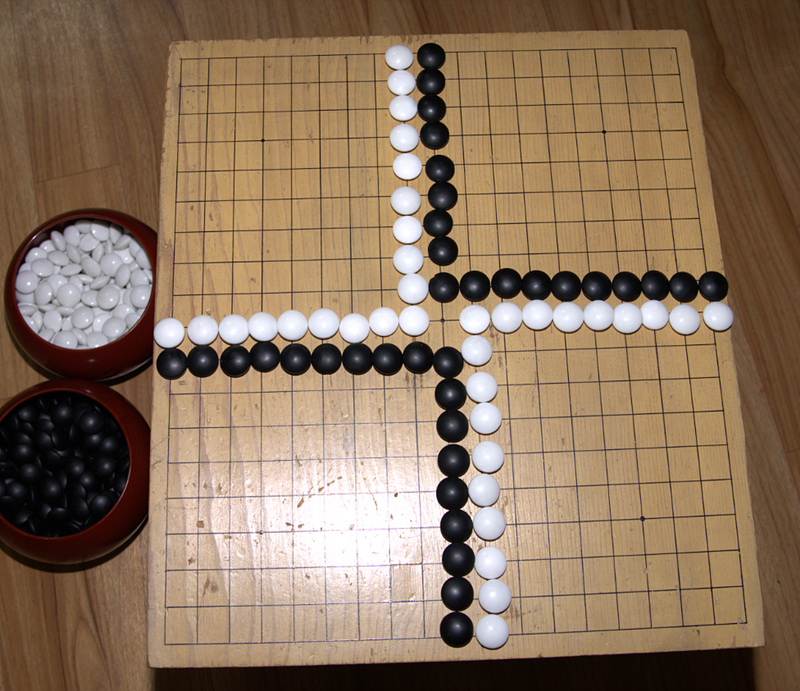

우창이 시키는 대로 늘어놓자. 이번에는 계속하라는 듯이 고개를 끄덕였다. 그러자 우창도 무슨 뜻인지 알고는 바둑판에 흑백의 바둑알을 늘어놓았다.

우창이 바둑판을 전체로 네 등분으로 놓은 것을 보고는 마홍이 말했다.

“어떤가? 아름답지 않은가?”

“그렇습니다. 언젠가 기회가 오면 바둑을 배워봐야 하겠다는 생각은 했습니다만, 오늘 마 선생님을 뵙고서야 심오한 이치가 그 안에 있다는 것을 깨달았습니다. 감사드립니다.”

우창이 공수하면서 이렇게 말하자, 마홍도 미소를 짓고는 다시 말을 이었다.

“이렇게 사계절이 지나가면 한 해가 간다네. 그렇게 한 해가 가는 것은 바둑을 한판 마무리하는 것과 같다고 하겠지. 이것은 춘하추동이 끊임없이 순환(循環)하는 이치라네.”

“참으로 심오합니다. 그런데 가운데 한 점은 비어있습니다.”

우창이 중앙을 가리키면서 묻자 마홍이 미소를 지었다. 우창이 다시 곰곰 생각하기 시작했다. 사계절이 지나가면 한 해는 마무리가 되는데 가운데에 한 점은 비어있는 것에는 아무래도 무슨 의미가 있을 것으로 생각되었다. 그러나 그것이 무엇을 의미하는지는 떠오르지 않았다. 생각에 잠긴 우창을 보면서 가운데의 빈자리를 가리키며 말했다.

“허허허~! 그 문제를 놓고 이렇게나 진지하게 고민하는 친구도 처음이로군. 그래 무엇이 보이는가?”

“아무래도 우창이 매우 우둔한가 봅니다. 아무리 생각해 보려고 해도 보이지 않습니다.”

“잘 봤네. 허허허~!”

“예? 보이지 않는다고 말씀을 드렸습니다만.....”

우창은 마홍이 잘못 알아들었나 싶어서 다시 말했다. 그러자 마홍이 다시 고개를 끄덕이면서 말했다.

“이 자리는 바로 태허(太虛), 태시(太始), 태초(太初), 원시(元始)이니 육안(肉眼)으로 보인다면 그것이야말로 오답(誤答)이 아니겠나? 허허허~!”

“그렇다면 그것은 도(道)가 아닙니까?”

“오호~! 제법이군. 그것이 도(道)인 줄을 알다니. 흰 바둑알은 양(丨)이고 하늘이라네. 그리고 검은 바둑알은 음(一)이고 땅이라네. 이렇게 하늘과 땅이 조화롭게 어우러져 있는 모습을 그대가 읽어 낼 줄은 몰랐군. 그리고 그 중앙에서 어떤 조건으로도 움직이지 않고 태곳적부터 존재하는 그것이야말로 태허(太虛)가 아니고 무엇이겠느냔 말이네. 허허~!”

“아니, 그것이 정말입니까? 그렇다면 바둑판은 땅이 아니라 우주가 아닙니까?”

“그건 또 무슨 말인가?”

“우주는 광활(廣闊)하고 땅은 협소한 것이기에 드린 말씀입니다.”

“어허~! 『화엄경(華嚴經)』에 이르기를 「일미진중함시방(一微塵中含十方)」이라고 했는데 미진(微塵)은 무엇이고, 시방(十方)은 무엇이겠는가?”

“아하, 미진은 이 땅이고, 시방은 우주를 의미하는 것입니까? 그러니까 선생님의 말씀은 땅도 우주이고 우주도 땅이라는 의미이신지요?”

“그렇다네 구별하면 팔만사천(八萬四千)이 되고, 구별하지 않으면 먼지 한 톨이라네.”

우창은 마홍의 말에 머리를 한 대 얻어맞은 듯이 아찔했다. 그러니까 바둑판은 땅이기도 하고 우주이기도 하다는 말이었다. 과연 이렇게 심오한 이치가 바둑판에 들어있을 줄은 생각지 못했으니 충격을 받을 만했다.

“오늘 생각하지도 못한 곳에서 스승님을 만나 큰 깨달음을 얻었습니다. 단순하게 여가(餘暇)를 즐기는 것에 불과한 오락(娛樂)이라고 여겼는데 그 속에서는 천하의 도(道)가 깃들어 있다는 것을 이제야 깨닫습니다.”

“기특하네. 허허허~!”

“바둑을 신선놀음이라고 하는 이치가 있었군요. 그런 줄은 생각지 못했습니다. 참으로 놀랍습니다.”

“위기(圍棋)를 다른 말로는 도락(道樂)이라고도 한다네. 도를 즐긴다는 것이지 않은가?”

“틀림없습니다. 공감합니다. 이렇게 가르침을 받는 것만으로도 바둑의 도를 절반은 깨달은 듯합니다. 하하하~!”

우창이 동조하자 마홍이 이번에는 중앙을 가리키면서 말했다.

“여기 가운데에 십(十)이 보이는가?”

“물론입니다. 일음일양(一陰一陽)이 보입니다.”

“옳지~! 그대도 삶을 헛되이 보내지는 않았군. 그 중앙을 천원(天元)이라고도 하네.”

“아, 천원이었군요. 삼원(三元)이 바둑판에도 있다는 것을 알겠습니다.”

“그래? 그렇다면 지원(地元)과 인원(人元)은 무엇인지 말해 보게.”

“중앙의 한 점이 천원이고, 바둑판의 면은 지원이고, 바둑알을 놓는 것은 인원이 아니겠습니까?”

“오호~! 맞아. 과연 오늘은 진객(珍客)을 만났군. 허허허~!”

마홍은 모처럼 말이 통하는 사람을 만나서 반갑다는 듯이 말하자 우창도 기쁜 마음에서 생각이 흐르는 대로 말했다.

“스승님, 과연 바둑판에 우주의 질서가 있으니 종횡무진(縱橫無盡)입니다. 여기에 삼원이 있으니 바둑판에 그어진 줄은 일월(日月)이 허공을 운행하는 궤도(軌道)와 같습니다. 여기에 일념(一念)이 일어나니 기반(棋盤)에 바둑알이 떨어지고 그것이 씨앗이 되어서 하나의 삶을 엮어가게 됩니다. 허공에 돌을 던지듯이 떨어진 한 알의 바둑은 결국 삼라만상으로 이어지는 시작이겠습니다.”

“어허~! 이제는 내가 배워야 할 모양일세. 허허허~!”

“경륜천지(經綸天地)라고 하는 것은 바둑판에 그어진 줄을 따라서 일월(日月)이 교차하는 것을 말한다고 해도 되겠습니까?”

“여부가 있겠나? 원래 경륜천지하고 포라만상(包羅萬象)한다는 것은 풍수가의 나경(羅經)에서 나온 말이지만. 하늘을 닮은 나반(羅盤)이나 땅을 닮은 기반(棋盤)이나 우주의 이치를 담고 있으니 결국은 같은 것이 아니겠나?”

“아하~! 그렇게 관하는 법도 있었군요. 하늘은 둥글고 나경(羅經)도 하늘을 닮아서 둥글다는 뜻이로군요. 그리고 땅은 각이 졌으니 기반은 땅의 덕(德)을 닮아서라는 말씀이시지요? 스승님께서는 바둑만 두시는 줄로 알았더니 풍수지리에도 이치가 밝으시군요.”

“이 나이가 되도록 살다가 보면 단맛도 보고 쓴맛도 보기 마련이라네. 그러니 풍수도 돌풍수는 면했다고 해야겠군. 허허허~!”

마홍이 돌풍수라고 하는 말은 무슨 뜻인지 궁금해서 물었다.

“풍수는 알겠습니다만, 돌풍수는 무슨 뜻인지요?”

“돌? 아, 허허허~!”

“처음 듣는 말씀입니다. 어떻게 하는 것이 돌풍수를 면하는 것인지 알려면 돌풍수를 먼저 알아야 할 것으로 생각이 되어서 여쭙습니다.”

마홍은 우창이 기특한지 흐뭇한 미소를 짓고 바라봤다. 우창은 마홍의 설명이 궁금했다. 흔히 말할 적에도 종종 사용하는 말이라서 대략의 뜻은 알고 있었지만 돌풍수의 의미에 대한 설명을 들으면 또 뭔가 재미있는 이야기가 나올 것 같아서였다. 우창의 물음에 미소를 짓고는 말했다.

“돌이란 ‘근본 없는 의미’라는 뜻이라네. 콩을 심지 않았는데 콩이 나면 돌콩이라고 하고, 스승이 없이 머리를 깎고 중이 되면 돌중이라고 하는 것도 같은 이치가 아니겠나? 그러니 돌풍수라면 근본도 없이 자기 생각대로 길지 흉지를 논하고 그로 인해서 무슨 죄를 짓는지도 모르고 살아가는 사람을 이르는 말이라네. 허허허~!”

“아하~! 그런 의미였군요. 근본(根本)이 없다는 것은 논리적(論理的)이지 못하다는 것으로 봐도 되겠습니까?”

“당연하지. 스스로 궁리했더라도 논리력이 타당하다면 어찌 그것을 일러서 근본이 없다고 하겠느냔 말이지. 허허허~!”

“잘 알겠습니다. 바둑판을 하나 놓고서도 이렇게나 많은 사유(思惟)를 할 수가 있다는 것이 놀랍습니다. 여기에 더 알아야 할 것이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.”

“천지(天地)가 무엇인가?”

“바둑판에서 지(地)는 나무판이고, 천(天)은 열아홉 줄이겠습니다. 열아홉 줄의 횡선(橫線)은 하늘의 음(陰)이고 종선(縱線)은 하늘의 양입니다. 그리고 두 사람이 마주하고 앉았으니 천도(天道)를 논한다고 보면 되겠습니다. 그러니까 바둑판이야말로 천지의 우주라고 하면 되겠습니다.”

우창의 설명을 들으면서 마홍은 흐뭇하게 웃으며 말했다.

“그만하면 바둑판에 대해서는 대략 이해했다고 보겠네. 허허허~!”

“스승님, 기반도 따지고 보면 나무토막일 뿐인데, 그곳에 열아홉 줄을 가로세로로 그어놓으니 하늘이 내려앉았다고 하겠습니다. 참으로 신기하고도 오묘합니다. 하하하~!”

우창도 유쾌했다. 이치에 타당하면서도 그 얽혀있는 의미들이 사뭇 심오해서 어느 것 하나라도 소홀히 할 수가 없겠다는 생각이 들면서 오늘 제대로 바둑을 가르쳐 줄 스승을 만났다는 것이 다행스러웠다. 그렇게 감동하니 자신도 모르게 마홍을 스승님으로 부르는 것에 어색함이 없었다.

“이제부터 스승님으로 칭하겠습니다. 도를 가르쳐 주셨기 때문입니다.”

“그야 맘대로 하게. 바둑판을 배웠으니 이제 기석(棋石)에 대해서 생각해 볼까?”

“아, 바둑알이 있었지요. 바둑알에는 또 어떤 도가 깃들어 있을는지 무척 궁금합니다. 귀를 기울이겠습니다.”

“바둑알을 보면 무엇이 떠오르나?”

“예, 음양이 떠오릅니다. 검은 돌은 음이고, 흰 돌은 양이라고 하면 어떻겠습니까?”

“그렇다면 바둑판에 처음으로 놓는 돌은 음이겠나? 아니면 양이겠나? 그것도 아니면 무엇이든 관계가 없겠나?”

“모르겠습니다. 생각으로는 어느 것이든 관계가 없을 것도 같습니다. 춘하추동이 어느 계절로 시작되든 관계없는 것과 마찬가지로 말입니다.”

“당연하네. 무엇부터 놓더라도 한판의 바둑이 되는 것이라네. 그런데 동시에 두 개를 놓을 수가 없다면 필히 먼저 기반에 떨어져야 하는 돌이 있을 것이고, 그렇다면 어느 것을 먼저 놓는 것이 이치에 부합하겠는가?”

“의미를 부여한다면 검은 알이 먼저 놓여야 하겠습니다.”

“그런가? 왜?”

마홍은 어느 사이에 우창과의 대화를 즐기고 있었다. 사제의 문답에 무르익어가고 있었기 때문이었다.

“그것은 최초에는 일체 만물이 음에서 시작하여 양에서 완성이 되는 까닭입니다. 그런 이치로 본다면 음선양후(陰先陽後)가 되므로 먼저 흑석(黑石)을 놓고 그로부터 백석(白石)이 순차적으로 놓이는 것이 가장 아름답겠습니다.”

“맞아~! 그래서 흑선(黑先)이 되는 것이라네. 이치가 그러하고 실제로도 그렇게 돌을 놓는 것이라네. 허허허~!”

“참으로 허투루 만들어 진 것이 하나도 없습니다. 어느 돌을 먼저 놓을 것인지도 이렇게 정해지다니 말입니다.”

“단지 정해진 것은 그것뿐 이라네. 그 흑 돌을 어디에 놓든 그것은 온전히 자신의 몫이기 때문이지.”

“그렇습니까? 그렇다면 인간이 태어나면서 무엇을 먹고 어떻게 살아갈 것인지는 온전히 자신의 몫인 것과 같다고 하겠습니다.”

“맞아. 그렇다면 바둑알의 개수는 어떻게 될까?”

“그것도 정해져 있습니까? 그냥 놓다가 더 놓을 자리가 없으면 끝나는 것인 줄로만 알았습니다.”

“그런가? 허허허~!”

“가만, 바둑알을 놓을 자리가 총 361곳이므로 그만큼만 있으면 되는 것이 아니겠습니까?”

“옳지~! 그렇다네. 허허허~!”

잠시 생각하던 우창이 말했다.

“그렇다면 바둑알은 180개가 필요하겠습니다.”

“하나가 부족하지 않은가?”

“바둑돌을 놓을 자리는 90의 네 곱에 중앙의 천원이 있으니 모두 합해서 361개가 되므로 한 알이 더 있어야 하겠군요. 그렇다면 흑석(黑石)을 하나 더 보태겠습니다.”

“그것은 또 왜인가?”

“먼저 놓았으니 마지막에 놓을 순서가 되는 것도 검은알이 되겠기 때문입니다. 그렇게 되면 음으로 시작해서 음으로 끝난다는 말도 할 수가 있겠습니다.”

“오호! 잘 생각했네. 그래서 바둑의 알도 몇 개가 필요한지를 알았으니 이제 준비는 다 되었다고 해도 되겠네. 그렇다면 한 번 돌을 놓아 볼 텐가?”

“설렙니다. 그런데 돌은 스승님께서 먼저 놓으셔야 하는 것이지요?”

“그건 또 왜 그렇게 생각했나?”

“당연히 장유유서(長幼有序)가 아닙니까? 하하하~!”

우창의 말에 마홍은 웃음을 터뜨렸다.

“허허허허~!”

“아, 틀렸나 봅니다. 그렇다면 어린 사람이 먼저 놓는 것입니까?”

“실로 바둑판에서는 세속의 나이는 의미가 없네. 단지 누가 바둑의 수를 더 잘 보느냐만 논할 따름이라네. 기법(棋法)에는 상수(上手)가 백석(白石)을 갖고 하수(下手)는 흑석(黑石)을 갖게 되어 있을 따름이라네. 허허허~!”

“그건 또 무슨 이치입니까?”

“상명하암(上明下暗)의 이치라네. 하늘은 밝고 땅은 어둡다고 하는 것도 같은 이치라고 하겠지.”

“그러니까, 스승님의 말씀인즉 상수는 밝고 하수는 어두워서 그렇다는 말씀입니까?”

“맞아~!”

“아, 알겠습니다. 상수는 수가 밝아서 멀리 내다보고 돌을 놓지만, 하수는 눈앞도 보지 못하여 깜깜하다고 하는 말씀이지요?”

“그렇지. 허허허~!”

“참으로 오묘합니다. 그러니까 두 사람이 바둑을 두고 있다면 백을 누가 들고 있는지만 보면 실력이 누가 높은지를 알 수가 있다는 말씀이시네요?”

“당연하지.”

“실력이 상하로 구분이 된다면 그렇게 하면 되겠습니다만 혹 서로 막상막하(莫上莫下)의 실력이라면 또 어떻게 합니까? 이런 경우에는 서로 백을 쥐겠다고 싸울 수가 있지 않겠습니까?”

“어허~! 도락을 하면서 싸우면 쓰겠나. 그래서 여기에도 법이 있다네.”

“그렇겠지요? 어떤 법입니까?”

“아무나 백을 한주먹 쥐어서 바둑판에 손을 펴지 않은 채로 올려놓으면 상대가 흑 한 점을 앞에 놓는다네.”

“아, 그런 법이 있었군요. 재미있습니다. 그렇게 되면 다음은 어떻게 하는 것입니까?”

“백의 알을 세어봐서 홀수라면 흑을 올려놨던 사람이 흑을 들게 되는 것이라네. 맞췄다는 것이고, 흑으로 두겠다는 의미가 되는 것이라네.”

“그런데 무엇으로 두는 것이 유리합니까?”

“공평해야 할 놀이에 그럴 리가 있겠나. 다만 저마다 선호(選好)하는 것은 있기 마련이네. 그래서 공평하게 돌을 쥐어서 흑백을 정한다네.”

“그러니까 먼저 놓는 자가 유리할 가능성이 있지 않겠습니까?”

“당연하지. ‘하룻밤에 만리장성을 쌓는다’고 했으니 말이네.”

“아, 그러니까 흑은 밤이고 백은 낮이라는 말씀이시군요. 그런데 흑이 유리하다면 서로 백을 잡으려고 하는 것이 아니라 흑을 잡으려고 하겠군요. 우창이 착각했습니다.”

“그러니까 실력이 낮은 사람에게 우선권을 주는 것이라네. 그러니까 흑이 먼저 놓으면 이어서 백도 그에 따라서 돌을 놓게 되는 것이지.”

“그러니까 흑이 먼저 놓는 이유는 단지 하수를 배려해서 나온 법이라고 하면 되겠습니까?”

“어찌 그것뿐만이겠나?”

“아마도 그럴 것으로 생각은 했습니다. 그렇다면 흑을 먼저 놓는 이치를 알려 주시겠습니까?”

“알려주는 것이야 어렵지 않네만 그 전에 먼저 생각해 보는 것이 좋지 않겠나?”

듣고 보니 마홍의 말이 타당했다. 그래서 우창은 다시 곰곰 생각해 봤다. 그러다가 대략 답이라고 생각되는 이치가 떠올라서 말했다.

“문득 생각해 보니 세상은 어둠으로 시작되었을 것이라는 짐작이 됩니다. 왜냐면 태아도 처음에는 깜깜한 모태(母胎)에서 열 달을 살고서야 밝은 세상에 나오는 것이니까 말이지요. 어떻습니까?”

“타당하네. 그래서 흑돌을 먼저 놓으면서 바둑은 시작되는 것이라네.”

“그런데 두 사람의 실력이 현격(懸隔)한 차이가 있으면 어떻게 합니까? 이기는 사람은 항상 이기고 지는 사람은 또 항상 지기만 할 테니 재미가 없지 않겠습니까?”

“당연하지. 그래서 치석법(置石法)이 있다네. 허허허~!”

“치석법이라면 ‘돌을 두는 법’이라는 말입니까? 그것은 또 어떤 법입니까?”

“가령, 갑(甲)이 5급(級)이고, 을(乙)이 8급이라면 두 사람의 기력(碁力) 차이는 3급이 되니까 8급이 먼저 흑 돌 세 점을 놓는 것을 말한다네.”

“그렇다면 1급과 9급이 대국(對局)을 하게 되면 흑을 갖고 두는 사람이 여덟점을 먼저 놓는다는 말씀이지요?”

“옳커니! 제대로 잘 이해했네. 그렇게 해서 차이를 극복하는 법이 있으니 이것은 마치 장기(將棋)에서 서로의 실력 차이가 있을 적에는 차포마상(車包馬象)을 상수가 떼고 두는 것과 같은 이치로 보면 된다네.”

“그런데, 재미있는 것은 장기는 상수가 줄이고, 바둑은 하수가 더 늘이는 것이 서로 반대가 되는 것입니다. 참 오묘합니다. 하하~!”

우창은 장기 이야기도 듣자 그것조차도 신기하게 들렸다. 우창이 사소한 것을 듣고서도 신기해하자 마홍도 이렇게 순수한 젊은 사람이 있다는 것이 오히려 신기해서 감탄할 지경이었다.

“아니, 그런 것도 신기하단 말인가? 참으로 재미있는 친구로군. 허허허~!”

“그렇지 않습니까? 같은 놀이인데도 하나는 더하고 하나는 빼는 이치가 있으니 어찌 신기하지 않을 수가 있겠습니까? 그래서 감탄하는 것입니다. 그렇다면 검은 돌이 먼저 놓고 시작한 바둑은 언제 끝이 나는 것입니까? 모든 자리가 다 메워지고 나면 끝나는 것이겠지요?”

“그렇다네. 더 놓을 자리가 없으면 끝이 나지. 그리고 그 중간에는 온갖 전략과 묘수가 백출(百出)하게 된다네.”

“아, 그렇겠습니다. 가령 전략이라고 하면 무엇을 위해서 어떻게 하는 것이 전략입니까?”

“바둑은 집이 단 한 집이라도 많은 쪽이 이기는 것이라네.”

“집이라니요? 바둑판에 집을 짓습니까?”

“그렇다네, 바둑을 위기(圍棋)라고 하는 이유도 그래서라네. 둘러싸면서 승부를 겨루는 뜻이란 말이지 않은가? 물론 단순히 둘러싸기만 해서 되는 것이 아니고 아무리 작아도 최소한으로 연결이 끊어지지 않은 상태에서 격리된 두 눈이 있으면 되는 것이라네.”

우창은 마홍의 설명을 들으면서도 약간 혼란스러웠다. 그래서 다시 물었다.

“스승님, 그러니까 눈이라고 하는 것은 비어있는 도(十)가 두 개 있어야 한다는 말씀이지요? 그것은 호흡(呼吸)하는 공간이 되는 것입니까? 마치 콧구멍이 둘이 있는 것과 같습니다. 하나만 있으면 들이쉬기만 하고 내쉴 수가 없어서 살 수가 없는 이치가 아닐까 싶은데 어떻습니까?”

“옳지~! 절묘한 비유로군. 허허허~!”

“문득 생(生)의 글자를 떠올렸습니다. 생(生)에는 도가 둘이 있으니까요. 바둑에서도 이러한 이치가 통용된다는 것이 신기할 따름입니다. 다만 떨어져 있어야 한다는 것만 다르군요.”

“아, 그것도 맞는 말이로군. 다만 바둑판에서 생(生)의 형태로 만든 두 눈은 죽음을 의미하는 것이라고 해야 할 것이네. 만약에 서로 붙어서 나란히 있는 눈이 두 개 있다면 마지막에 그 자리에 상대방이 돌을 넣으면 한 눈만 남기 때문이라네. 그대의 말로 한다면 도가 음양인데 하나만 남아있으면 결국은 상대에게 먹히니 만약 도가 두 개라야만 한다면 이것은 어떤 이치로 설명할 수가 있겠나?”

“그야 간단합니다. 도는 음과 양이 어우러져야 합니다. 자연에서는 하나면 되지만 바둑은 자연이 아니라 놀이입니다. 자연의 도는 승패가 없기에 즐거운 놀이를 위해서 변칙적으로 만든 것으로 생각됩니다. 어떻습니까?”

“오호~! 놀이를 위해서 도를 하나 더 만들었단 말인가? 참으로 절묘한 비유로군. 그대는 이미 음양의 도를 통한 것이 아닌가?”

그냥 웃어넘기던 마홍이 정색하고 우창을 보면서 물었다. 답변마다 예사로운 내공이 아니라는 것을 느꼈던 까닭이다. 그러자 우창도 웃으며 말했다.