[535] 제43장. 여로(旅路)

7. 삼형(三刑)과 상천(相穿)

==============================

우창이 차를 한 모금 마시고는 말을 이었다.

“만약에 간지(干支)가 서로 다른 것이라고 했더라면 경도 선생도 갑목(甲木)부터 계수(癸水)까지를 썼듯이 지지에서도 자수(子水)부터 해수(亥水)까지 다시 설명하지 않았겠나? 그런데 그런 말은 일언반구(一言半句)도 없는 것을 보면 경도 선생의 생각은 오히려 올바른데 후학들이 『연해자평(淵海子平)』이나 『삼명통회(三命通會)』등의 고서(古書)에서 전해진 것을 그대로 답습하면서 버리지 못한 허물일 테니 경도 선생의 허물은 없다고 봐야 하겠네. 그럼에도 이렇게 생방(生方)과 패지(敗支)의 관계에는 그 흔적이 남아있으니 이러한 것은 잘 만든 연장에 남아있는 찌꺼기라고 할 밖에. 하하하~!”

“그래서 경도 선생도 공과(功過)가 있다고 하셨군요. 이제 다시 새삼스럽게 후학이 어떻게 길을 찾아가야 할 것인지를 깨닫습니다. 고가 열리고 말고를 논하는 것이 아니라 극을 받으면 소란하다는 것으로 보면 간단할 것이고 진술축미(辰戌丑未)는 충이라고 해도 되겠는지요?”

“그건 맞는 말이네. 그것이 경도 선생의 허물인지는 고증(考證)할 길이 없으니 후학의 누군가가 첨필(添筆)을 했을 수도 있겠으나 우리는 싸잡아서 말할 수밖에 없긴 하겠네. 그러니까 진술(辰戌)은 무토(戊土)의 만남이고, 축미(丑未)는 기토(己土)가 만난 것에 불과하니까 말이네.”

“그런데 고인들은 충을 만나야 열린다는 말은 왜 하셨을까요?”

“그런 말이 어디에 있는가?”

“아니, 적천수에는 없지만 열린다고 하는 말은 개고(開庫)를 의미하므로 당연히 그렇게 해석이 되어야 하지 않을까 싶은 생각이 들었습니다.”

“그 또한 오해일 밖에 하하하~!”

“예?”

삼진은 의외라는 듯이 되물었다. 그러자 우창이 삼진을 보면서 책의 글자를 짚었다.

“이것 보게. ‘고의개(庫宜開)’라고 했지 ‘의봉충개고(宜逢沖開庫)’라고 한 것은 아니지 않은가? 그런데도 후학이 그냥 자신의 상식이 견주어서 넘겨짚었을 따름이잖은가? 어디에 충을 만나야 옳다고 했는가?”

우창의 말을 듣고 잠시 생각하던 삼진이 감탄하며 말했다.

“아하~! 과연 스승님의 예리한 안목이십니다. 말씀하신 그대로입니다. 고를 열어야 한다는 말만 믿고서 그렇게 판단했을 뿐입니다. 그렇다면 개고(開庫)라는 말은 어떤 의미입니까?”

“실은 이름이 고지(庫支)라고 해서 실제로 문을 열고 무엇을 꺼내야 한다고 생각하는 것도 참 우스운 일이기는 하군. 흡사 ‘대도(大道)에 입문(入門)한다’고 하니까 ‘문이 어디 있느냐?’고 찾는 것과 같은 형국이지 않은가? 그래서 또 그러한 후학을 위해서 ‘대도무문(大道無門)’이라고 말해야만 하니 고인들도 참으로 고생이 많으셨달 밖에. 하하하~!”

“그렇다면 ‘고를 연다’고 하는 말 자체가 오류(誤謬)라는 말씀이지요? 그렇다면 고지에 대해서는 어떻게 정리하면 되겠습니까?”

“맞아! 진토(辰土)는 임진(壬辰)이나 갑진(甲辰)이면 열리는 것이고, 술토(戌土)는 병술(丙戌)이나 경술(庚戌)이면 열리는 것이며, 축토(丑土)는 신축(辛丑)이나 계축(癸丑)이면 열리는 것이고, 마찬가지로 미토(未土)는 을미(乙未)나 정미(丁未)가 되면 열리는 것이니 그 외에 열린다는 말은 의미가 없다네.”

우창의 말이 다소 복잡했는지 잠시 생각하던 삼진이 말했다.

“그렇게 간단한 것이었습니까? ‘고지는 충을 만나야 열어서 쓸 수가 있다’는 말은 참으로 허무맹랑(虛無孟浪)한 말에 불과하였던 것입니까?”

“아무렴. 패지(敗地)도 마찬가지가 아니겠나? 자오(子午)가 만났으면 수극화(水剋火)로 끝나고, 묘유(卯酉)가 만났으면 이번에는 금극목(金剋木)으로 끝인데 무엇을 자세히 살펴야 한단 말인가? 그야말로 괜한 글 장난일 따름이라네. 그래서 천간편에서 삼진이 실언(實言)과 허언(虛言)을 구분하는 것을 보고서 내가 감탄하지 않았겠나. 그렇게 냉철하게 살펴서 공부한다면 만무일실(萬無一失)일세.”

“스승님의 말씀을 듣고 보니까 이 구절은 없어도 되는 구절이고, 오히려 없었더라면 더 좋았겠다는 생각조차 듭니다.”

“그렇게 생각해도 되겠지만 이렇게 적어놓음으로써 그러한 견해에 대해서 다시 살펴볼 계기도 되는 것이니 반드시 없애야 할 필요는 없다고 하겠네. 또 그렇게 알고 살다가 죽을 사람은 그대로 마음 편히 생각하고 살게 두면 될 일이잖은가? 하하하~!”

“과연, 스승님의 깊은 사유에 미치려면 아직도 갈 길이 멀었습니다. 하하~!”

“그야 시간문제일 뿐이라네. 이해되었다면 다음 구절도 살펴볼까?”

우창의 말에 귀를 기울이던 자원이 다음 구절을 읽고 풀이했다.

지신지이충위중(支神只以衝為重)

형여천혜동부동(刑與穿兮動不動)

지지(地支)에서는 다만 충이 중요(重要)할 뿐

삼형(三刑)이나 육해(六害)는 동한 듯 동하지 않네

원문을 풀이하고 난 자원이 우창에게 물었다.

“싸부, 이것은 지지(地支)에서 일어나는 변화(變化)를 말한 것인데 충이 중하다고 했으나 이미 충은 극이라고 살펴본 마당에 다시 이에 대해서 경중(輕重)을 논하는 것도 사족(蛇足)인 듯싶네요.”

자원이 이렇게 말하자 우창도 웃으며 말했다.

“왜 아니겠나. 과연 안다는 것은 이렇게 긴 설명이 필요치 않는다는 것을 확인하게 되는군. 하하하~!”

“삼형(三刑)은 인사신(寅巳申)을 말하지만 논할 필요가 없다는 뜻으로 보면 된다는 말인 거죠?”

“아, 삼형은 생각을 해볼 부분이 조금 있기는 하지. 가령 인사(寅巳)의 경우에 인중갑목(寅中甲木)은 사중병화(巳中丙火)를 생하는 것으로 인해서 기쁨이라고 할 수가 있으나, 인중병화(寅中丙火)가 사중경금(巳中庚金)을 극하는 것은 갈등(葛藤)이라고 할 수가 있을 테니 이 정도는 참작(參酌)해도 좋을 것으로 보겠지.”

“예? 예전에는 그런 말씀을 안 하셨던 것 같은데 그사이에 뭔가 견해에 변화가 생기셨나요?”

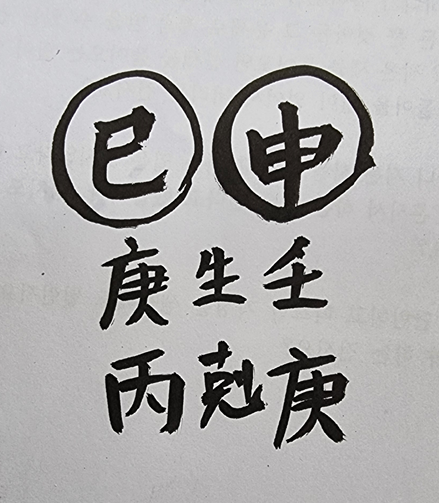

자원이 처음 듣는다는 듯이 다시 묻자 우창이 미소를 짓고 종이에 사신(巳申)을 적어놓고서 말했다.

“그야 범위를 어디까지 정하느냐에 따른 차이라고 봐야지. 넓게 본다면 단시 목생화(木生火)의 의미로만 보면 되겠지. 다만 세부적으로 들어가서 살펴본다면 그 중에는 화극금(火剋金)의 이치도 있음을 간과(看過)하지 말라는 의미가 되겠지.”

“아하! 그렇다면 사신(巳申)도 같은 의미겠네요? 사중병화(巳中丙火)가 신중경금(申中庚金)을 극하면서 또 사중경금(巳中庚金)은 신중임수(申中壬水)를 생하는 것도 되니까 말이죠.”

“맞아, 그래서 삼형(三刑)은 생극의 이치가 7할이고 갈등의 이치가 3할이라고 보면 될 것이네.”

“이해되네요. 그런 의미로 본다면 축술미(丑戌未)도 암중(暗中)으로 생극(生剋)이 존재한다고 보면 될 일이죠?”

“아무렴~!”

우창이 동의하자 자원도 의문이 사라졌다는 듯이 다음 구절을 살펴보고는 또 물었다.

“싸부, 삼형은 그 이치를 알겠어요. 그러니까 경도 선생도 삼형(三刑)은 동(動)한다고 했던 것이로군요. 원문이 조금 이상한데, 이것을 수정해서 본다면 ‘형동천부동(刑動穿不動)’이라고 보면 될까요? 왜냐하면 천(穿)은 상천(相穿)을 말하는 것일 텐데 이것은 생극의 이치 이외에 또 다른 의미는 논외(論外)로 해도 될 것이기 때문이죠.”

“왜 아니겠나. 거론(擧論)하는 것이 번거롭고 의미가 없을 따름이지. 다만, 왜 ‘서로 뚫는다’는 뜻이 생겼는지는 이해해도 되지 않을까? 이다음에는 이러한 이야기할 기회가 없을 테니까 말이네. 하하하~!”

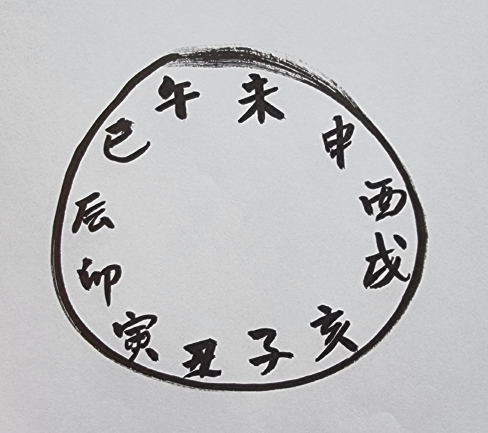

“그야 자원도 알죠. ‘서로 뚫는 이치’는 싸부의 말씀대로 나선(螺旋)으로 보면 어불성설(語不成說)이지만 원반(圓盤)으로 본다면 일리가 있다고 할 수도 있으니까요.”

이렇게 말한 자원이 종이에 동그라미를 그리고는 지지(地支)를 썼다.

자원이 그려놓은 것을 바라보던 여정이 궁금해서 못 견디겠다는 듯이 자원에게 물었다.

“누님, 이것은 단순히 지지를 한 바퀴 돌려놓은 것이잖아요? 이러한 것이 어떻게 서로를 뚫는다는 것인지 참으로 궁금합니다.”

여정이 궁금해하는 것을 본 자원이 웃으며 말했다.

“오호라~ 궁금해서 들여다보다가 이해가 되지 않았구나. 호호호~!”

“깊은 의미는 몰라도 지지는 알고 있어서 짧은 소견으로 여쭙고 싶었습니다. 이제 본격적으로 공부해야 한다고 생각하고 보니까 관심도 더욱 커졌습니다.”

여정의 말을 듣고서 자원이 알아보기 쉽게 지지 간에 주사(朱砂)로 줄을 그었다.

그것을 본 여정이 다시 물었다.

“자미(子未), 축오(丑午), 인사(寅巳), 묘진(卯辰), 신해(申亥), 유술(酉戌)으로 짝을 지었군요. 그런데 스승님의 말씀으로 봐서는 간지(干支)는 모두 생극으로 대입하면 된다고 하셨는데 그렇게 본다면, 자미(子未)는 토극수(土剋水)이고 축오(丑午)는 화생토(火生土)인데 어떻게 뚫는 것인지 궁금합니다.”

여정의 궁금증이 재미있어서 자원이 웃으면서 말했다.

“지지가 서로 마주 바라보는 모습을 살펴보렴. 마치 송곳으로 땅을 뚫는 모습을 하고 있잖아? 그래서 상천(相穿)이라고 했다지.”

“예? 배치에 따라서 나온 의미란 말씀입니까? 그래서 스승님께서 ‘천부동(穿不動)’으로 보신다는 말씀이었습니까? 무지한 여정의 눈에도 그러한 배치를 놓고서 뚫는다는 말은 그냥 하는 말이라면 몰라도 의미가 있을 것으로는 보기 어렵겠다는 생각이 듭니다.”

“왜 아니겠어. 호호호~!”

두 사람의 대화를 듣고 있던 삼진이 문득 궁금하다는 듯이 우창에게 물었다.

“여정의 이야기를 듣다 보니 예전에 생각했던 것이 떠오릅니다. 그것은 지지(地支)를 늘어놓고서 서로의 관계를 생각하게 되었었는데 이해되는 것도 있고, 그렇지 않은 것도 있었던 생각이 납니다. 그중에 바로 이 천(穿)도 있었는데 옆에서 이야기를 들으면서 참으로 황당무계한 이야기라는 것을 더욱 명료하게 알겠습니다.”

삼진의 말에 우창이 웃으며 물었다.

“그런가? 지지와 연관해서 무슨 생각을 깊이 하셨는지 궁금하군. 어디 바쁠 일도 없으니 여정을 위해서 설명해 보시게. 하하~!”

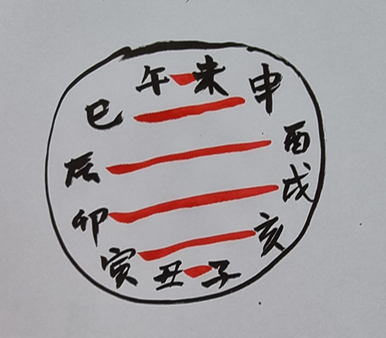

“우선 육합(六合)이 그렇지 않습니까? 가로로 선을 그어놓고서는 서로 합이라고 주장하는 것도 납득이 되지 않았는데 지금 상천(相穿)을 바라보노라니 그 생각이 났습니다.”

이렇게 말하던 삼진이 여정을 위해서 그림을 그렸다. 여정은 자신을 위해서 하는 말인 줄을 알고는 정신을 바짝 기울여서 지켜봤다.

그러다가 삼진이 붓을 놓고 여정을 바라보자 여정이 말했다.

“아하, 형님께서 말씀하신 의미가 무엇인지 알겠습니다. 아마도 이 관계에 대한 이름을 상상해 보건대, 자축(子丑), 인해(寅亥), 묘술(卯戌), 진유(辰酉), 사신(巳申), 오미(午未)가 서로 합한다는 의미겠지요?”

여정의 말에 삼진이 고개를 끄덕이면서 말했다.

“맞아. 세로로 관계가 되면 천(穿)이라고 해서 흉한 암시로 풀이하고 가로로 관계가 되면 합(合)이라고 해서 길한 암시로 풀이하니 이러한 방식으로 지지를 공부한다면 이것을 어디에 쓴단 말인가? 참으로 허망한 줄긋기 놀이에 불과한 것으로 학문이라는 가면을 씌워놓으니 후학은 또 이것을 배우고 풀이하느라고 소중한 시간을 물처럼 흘려보낼 따름이지 않겠나.”

삼진이 이렇게 말하는데 비분강개(悲憤慷慨)함이 느껴졌다.

“과연, 여정은 스승의 복이 넘쳐난다는 것을 새삼스럽게 깨닫습니다. 스승님과 형님과 누님의 가르침을 이렇게 받으면서 수고로움을 덜하니 이보다 큰 복이 또 있겠나 싶어서 말입니다.”

여정의 말에 우창과 자원도 미소를 지었다. 그러자 삼진이 우창을 보면서 다시 말했다.

“스승님, 선(線)과 면(面)의 가르침은 참으로 큰 깨달음을 주셨습니다. 간지(干支)는 선(線)이고 풍수(風水)는 면(面)이라는 가르침으로 인해서 진실과 거짓을 넘나들던 허황한 이론들이 말끔하게 사라졌으니 말입니다.”

이렇게 말하면서 우창에게 합장했다. 진심으로 가르침에 고맙다는 마음의 표현임을 알고 우창도 마주 합장하고는 말했다.

“진리를 찾아가는 길은 항상 진가(眞假)의 중간(中間)에서 무엇을 선택하고 또 무엇을 버릴 것인지에 대해서 부단(不斷)히도 판단해야 하는 것이라고 여기고 있다네. 가르침에서 찾을 수가 있는 답은 책을 통해서 답을 구하고, 책에 없는 것은 직접 경험을 통해서 실사구시(實事求是)하여 답을 구하는 과정의 반복에서 자연스럽게 옳고 그름의 이치는 드러나기 마련일 테니 말이네. 하하~!”

우창의 말에 삼진이 다시 합장하고 고개를 숙인 다음에 물었다.

“따지고 보면 육충(六沖)도 같은 의미가 아니겠습니까?”

이렇게 말하고는 다시 지지도를 그려서 여정에게 보여줬다.

삼진의 그림을 본 여정이 이해된다는 듯이 말했다.

“오늘 참으로 소중한 가르침을 받습니다. 앞의 구절에서 ‘지신지이충위중(支神只以衝為重)’이라고 하셔서 충(衝)은 참으로 중요한 것인가 보다 싶었습니다. 그런데 이렇게 그림을 보는 순간, 그만 실소(失笑)를 금치 못하겠습니다. 이 또한 하나의 그림에 불과한데 이것을 중요하다고 하신 의미는 또 무엇입니까? 과연 이러할진대 적천수라는 책의 가르침은 배울 필요가 있는 것입니까? 오히려 스승님의 말씀이 더 중요하겠다는 생각만 솟아납니다.”

여정이 이렇게 말하면서 우창을 바라봤다. 그도 그럴 것이 귀중한 가르침이 담긴 책이라고 하면서 정작 실상은 아무런 의미가 없거나 혹은 잘못된 것이라고 하니 당연했다. 여정의 말에 우창이 미소를 짓고 답했다.

“그렇긴 하지만, 비유를 든다면 부모가 쌀과 모래가 섞여 있는 것을 물려줬다고 할 수가 있겠네. 지혜로운 효자(孝子)는 쌀은 골라내어서 밥을 지어 먹고 생명을 연장하나 만약에 모래를 같이 먹는다면 오히려 그것으로 병을 얻게 될 수도 있으니 단지 그것을 식별(識別)할 능력이 필요할 따름이라네. 그런데 어리석은 효자는 부모가 물려준 것으로 생각해서 모래조차도 밥을 지어서 먹어야 효도라고 생각할 수도 있지 않겠나?”

우창이 이렇게 말하자 여정도 완전히 이해되었다는 듯이 고개를 끄덕이면서 합장했다. 그것을 본 자원이 우창에게 말했다.

“싸부, 그러니까 이 한 구절은 충(衝)과 형(刑)과 천(穿)을 거론하고 있지만 실상은 생극을 넘을 수가 없으니 가만두고 건드리지 말라는 말씀이시죠?”

“그렇지. 이렇게 적천수에 글로 적어놨기에 그것은 필요가 없다는 것을 말할 수가 있으니 이것도 경도 선생의 공덕이 아니겠나? 만약에 언급이 되지 않았다고 한다면 열정적으로 공부하는 후학이라도 그것을 버려야 하는지 아니면 그냥 끌고 가야 하는지도 생각지 못할 테니까 말이지. 하하~!”

우창이 이렇게 말하자 자원이 재미있다는 듯이 웃으며 말했다.

“그야말로 꿈보다 해석이고, 노래보다 장단이로군요. 호호호~!”

“그런가? 장단을 잘 쳐 주면 못하는 노래도 잘하는 것처럼 들리기도 하려나? 그건 잘 모르겠는걸. 하하하~!”

“맞아요. 그나저나 지지편에서 언급되는 내용도 천간과 마찬가지로 삼진 오라버니의 풀이처럼 수용(受容)할 것은 받아드리고 거부(拒否)해야 할 것은 내치면 되는 것이라는 것도 배웠어요. 내친김에 다음 구절도 살펴봐요.”

자원이 이렇게 말하고는 다음 구절을 읽고 풀이했다.

암충암합우위희(暗衝暗合尤為喜)

피충아충개충기(彼衝我衝皆衝起)

몰래 충하고 몰래 합하면 더욱 기쁘고

저가 충하든 내가 충하든 다 충이 일어난다

이렇게 읽은 자원이 우창에게 물었다.

“싸부, 합충(合沖)에 대한 것이 분명하죠? 그런데 충(衝)과 충(沖)은 글자는 달라도 뜻은 같은 건가요? 때로는 충(冲)이라고도 하니 모두 같은 것인지 아니면 서로 느낌은 다른 것인지 문득 궁금해요.”

“아, 맞는 말이야. 원자(原字)는 충(衝)인데 쓰다가 보니 피번취간(避繁就簡)하게 되어서 번잡한 것을 피하고 간단히 하다가 보니 그렇게 된 것일 뿐이지 뜻은 다르지 않은 것으로 육충(六沖)이라고 하든 육충(六衝)이라고 하든 의미하는 바는 같지.”

“알겠어요. 그렇게 생각은 되면서도 혹시 싶어서 확인했어요. 그런데 ‘몰래 합충한다’는 것이 뭐죠? 예전에도 봤을 텐데 새삼스럽게 보이네요.”

자원이 문득 새롭게 보인다는 듯이 갸웃하면서 물었다.

“다 쓸데없는 말이지. 합충을 거론할 것도 없지만, 거론한다고 한들 합해야 할 것을 합하면 좋고, 합하지 않아야 할 것을 합하면 꺼려야 하는 것인데 무슨 말도 되지 않는 이야기를 써 놨으니 혹 후학이 선악(善惡)을 식별하는 능력을 키우게 하기 위한 목적이 아니라면 단순히 혼란만 야기(惹起)시킬 따름이지.”

“그래도 중요하다고 생각한 의미가 있다면 무엇일까요?”

자원은 뭔가 중요한 의미가 있어서 이렇게 써놓은 것일 수도 있겠다는 생각이 들어서 다시 확인 삼아서 물었다. 그러자 우창이 미소를 짓고는 말했다.

“자원도 참 어지간하군. 하하하~!”

우창이 웃으며 말하자 이번에는 삼진이 우창을 대신해서 자원에게 설명했다.

“누이가 궁금한 것을 아마 당시의 학자들도 궁금했을 것이네. 그래서 나온 것일 텐데 실로 이러한 것을 일일이 설명하자면 좀 복잡하기는 하지. 그래서 스승님도 설명하기가 귀찮으신 듯하니 부족한 대로나마 내가 설명해 보겠네.”

“왜 아니겠어요. 그런 줄을 알면서도 나중에 누군가 그 의미를 묻는다면 답하지 못할까 싶어서 걱정될 따름이죠. 호호~!”

“예를 들어서 암충(暗沖)은 가령 원국에 묘(卯)가 있는데 운에서 유년(酉年)이라면 묘유충(卯酉沖)이 일어나지 않겠나? 그러면 암충(暗沖)이라고 하고, 이때 묘(卯)가 기신이어서 유(酉)를 기다리는 상황이었다고 하면 얼마나 반갑겠나? 그래서 암충(暗沖)이 더욱 반갑다고 한 것이지만 아무리 원국에서 유금이 있어서 묘목을 제어하고 있는 것만이야 하겠나? 그러니 더욱 반갑다는 말이야말로 허언(虛言)이라고 할 밖에 달리 볼 수가 없지 않겠나?”

“아하~ 그런 뜻이었던 거에요? 그건 좀 우습네요. 그야말로 침소봉대(針小棒大)잖아요? 여하튼 이해는 되었어요. 그렇다면 암합(暗合)도 같은 의미겠네요? 물론 합이 유효(有效)하다는 것을 전제로 놓고 본다면 말이죠.”

“맞아~!”

“아, 이제 무슨 뜻인지 알겠어요. 그러니까 다음 구절에서도 원국에서 충하든 운에서 충하든 모두 다 충이 일어난다는 뜻이겠고요? 그야말로 하나 마나 한 말이라고 하겠어요. 여하튼 그렇게 해서 작용하는 것이란 말이네요?”

“잘 이해하셨구나. 다행이군.”

삼진은 자신의 설명에 자원이 이해하는 것을 보면서 말했다. 그러자 자원이 고개를 끄덕이고는 다시 원문을 읽고 풀이도 했다.

왕자충쇠쇠자발(旺者衝衰衰者拔)

쇠신충왕왕신발(衰神衝旺旺神發)

왕성한 지지가 쇠약한 지지를 충하면 뽑히고

쇠약한 지지가 왕성한 지지를 충하면 분발한다

원문의 뜻까지 풀이하고 난 자원이 말했다.

“그런데, 읽고 풀이해 봤으나 하나마나 한 말이라는 생각이 드는 것은 왜일까요? 자원이 뭔가 잘못 이해하고 있는 것인가요?”

자원의 말에 우창과 삼진이 같이 웃었고, 삼진이 말했다.

“하하~! 어찌 누이의 잘못이랴! 글이 그렇게 생긴 것을 말이네. 그래서 논할 필요도 없는 내용이라고 하면 된다네. 하하~!”

“아니, 그래도 글자가 열네 자나 되는데 체면은 세워줘야 하지 않아요? 그렇게 한마디로 뭉개도 되는 건가요?”

“뭐 안 될 것도 없지, 그래도 구태여 체면이라도 세워주려면, 충이라고 하더라도 결국은 극(剋)으로 통한다는 의미는 그 안에 있다고 보면 되겠지. 그러니까 묘유충(卯酉沖)이라면 금극목(金剋木)이라는 말이지. 다만 삼묘일유(三卯一酉)라고 한다면 이번에는 묘(卯)가 왕하고 유(酉)가 쇠하니 오히려 유가 손상이 된다는 의미로 이해해도 되겠지 싶군. 하하하~!”

삼진의 설명을 듣고서 자원도 고개를 끄덕이면서 말했다.

“정말 그렇게 보면 되겠어요. 그래도 체면치레는 했으니까 그 글자들도 억울하지는 않겠어요. 호호호~!”

자원이 이렇게 말하는 소리에 우창이 말했다.

“맞아, 지지편은 여기까지가 전부로군 내용으로는 별로 얻을 것은 없었지만 그래도 그냥 건너뛸 수는 없다는 의미에서 일을 하나 줄인 셈은 되는구나. 오늘은 여기까지만 살펴보고 또 다음에 공부하지.”

“아무리 허접한 내용이라도 공부하는 데는 소중하지 않은 것은 없어요. 버려야 할 것을 알고 있는 것도 크나큰 공부니까요. 오늘도 많이 배웠어요. 많이 배웠습니다~!”

자원이 이렇게 말하는데 진즉부터 기다렸다는 듯이 황 여인이 다가왔다.