포항3-② 대동배리 구룡소

포항3-② 대동배리(大冬背里) 구룡소(九龍沼)

(여행일▶2024년 11월 5일)

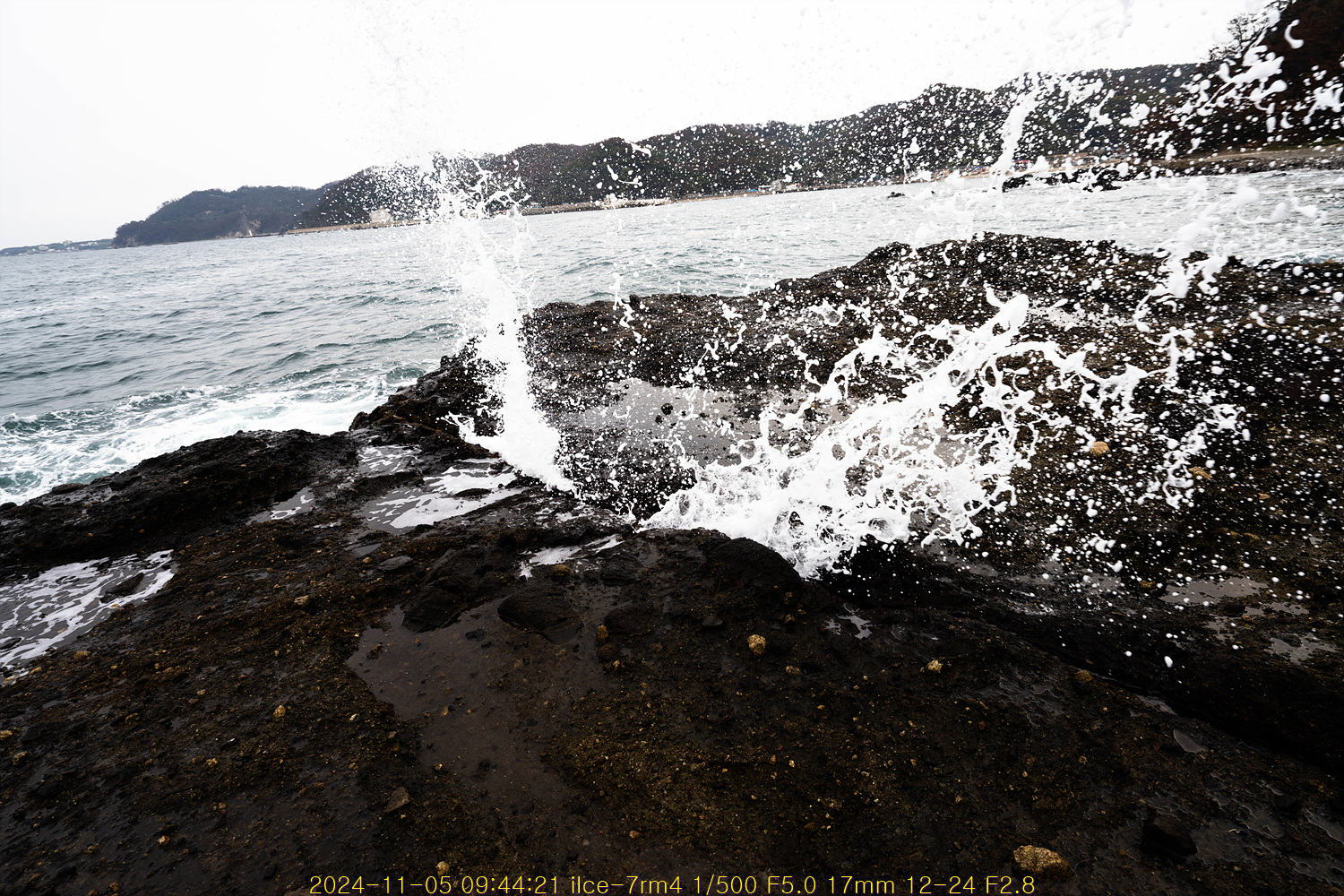

구룡소는 주요 탐방 계획의 하나였다. 마침 파도가 꽤 높이 일어나는 것을 보면서 상상한 대로 이뤄진다는 생각으로 가볍게 걸음을 옮겼다.

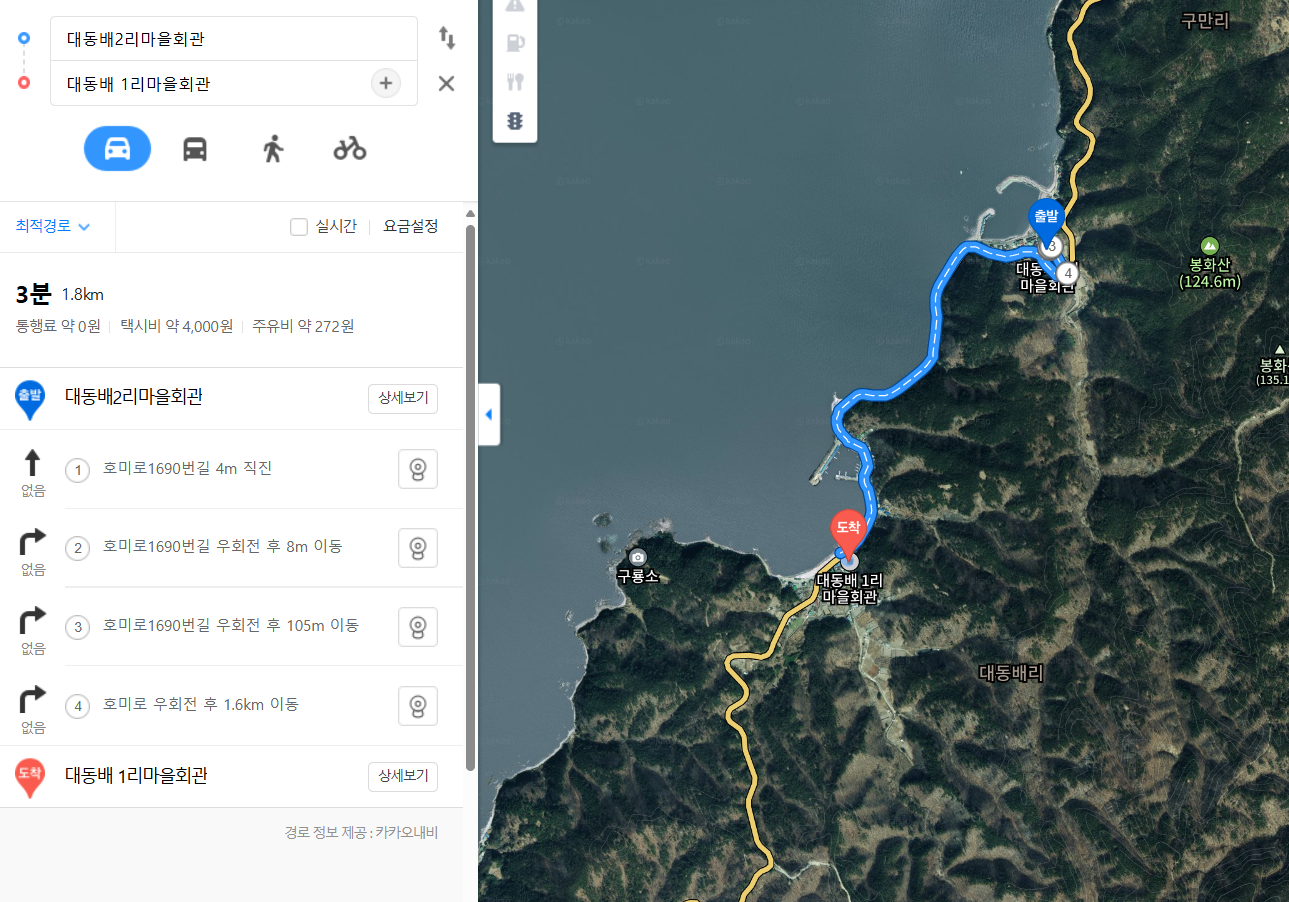

그동안의 여정은 왼쪽이 육지고 오른쪽이 바다였는데 이제는 반대로 왼쪽이 바다가 되고 오른쪽이 육지가 되었다. 구룡소는 대동배리 2구에서 1구로만 이동하면 되는 거리다. 1.8km의 거리에 3분이 소요되는 인근이다. 지도에 구룡소가 뚜렷하게 나타난다.

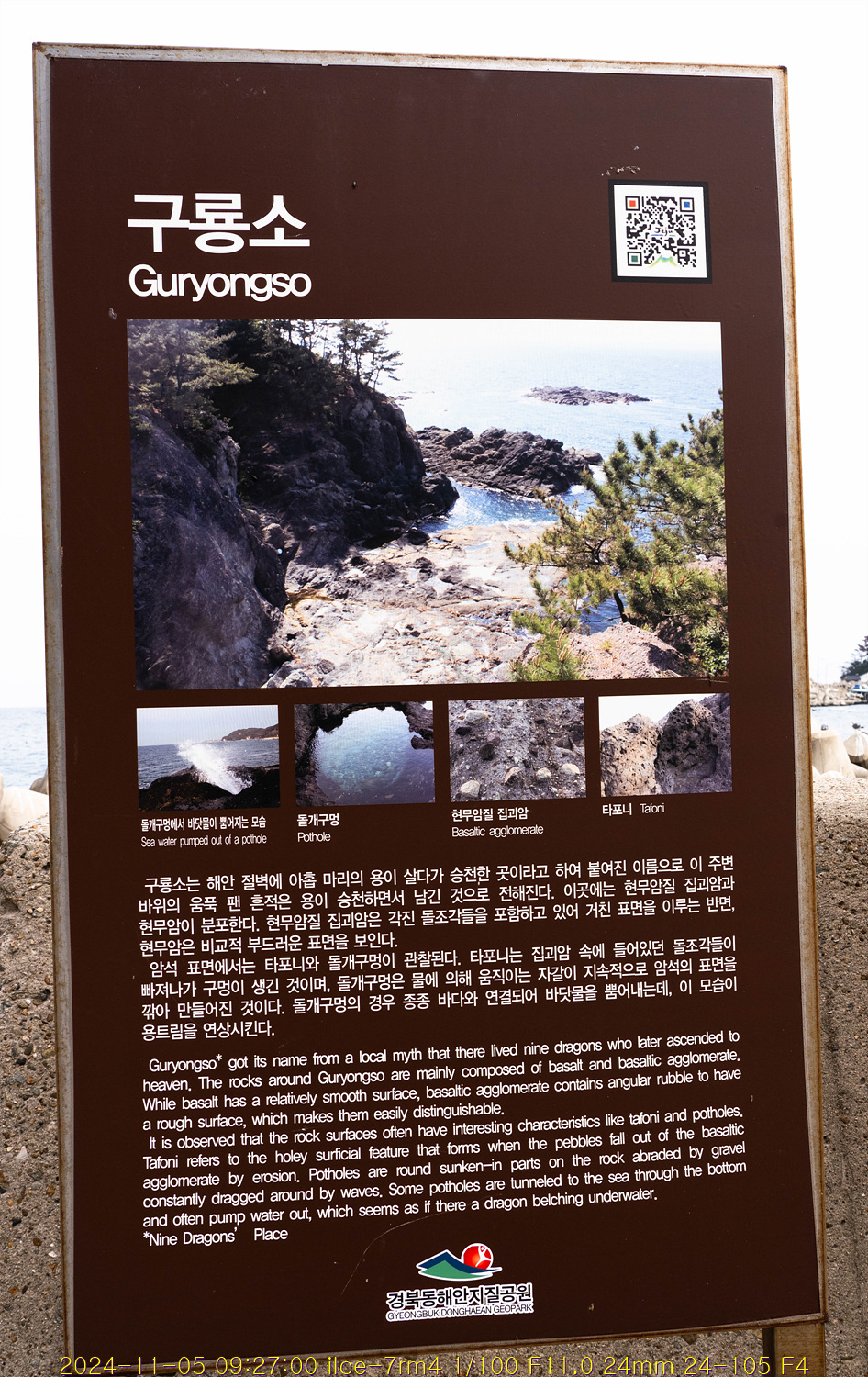

동네 끝까지 가니까 구룡소 안내판이 반긴다.

근래에 어느 이웃 블로그의 주인이 구룡소를 방문했던 자료를 올려서 보게 되었는데 당연히 탐방하려고 생각하고 공부 중이어서 눈여겨 읽게 되었는데 구룡소에서는 바닷물이 분출하는 풍경도 볼 수가 있다는 내용이 보였다. 그런데 보셨다는 말이 없어서 그게 이상해서 댓글을 달았더니 파도가 일어나면 볼 수가 있다는 설명이었다. 그래서 오늘은 파도가 높이 일어나기를 기도 했다. 실로 국가와 지구와 우주를 위해서 기도해야 하는데 낭월의 기도는 참으로 소소하다. 그래도 바라는 것이 소소하다 보니까 기도하는 것도 소소할 수밖에. ㅎㅎ

구룡소

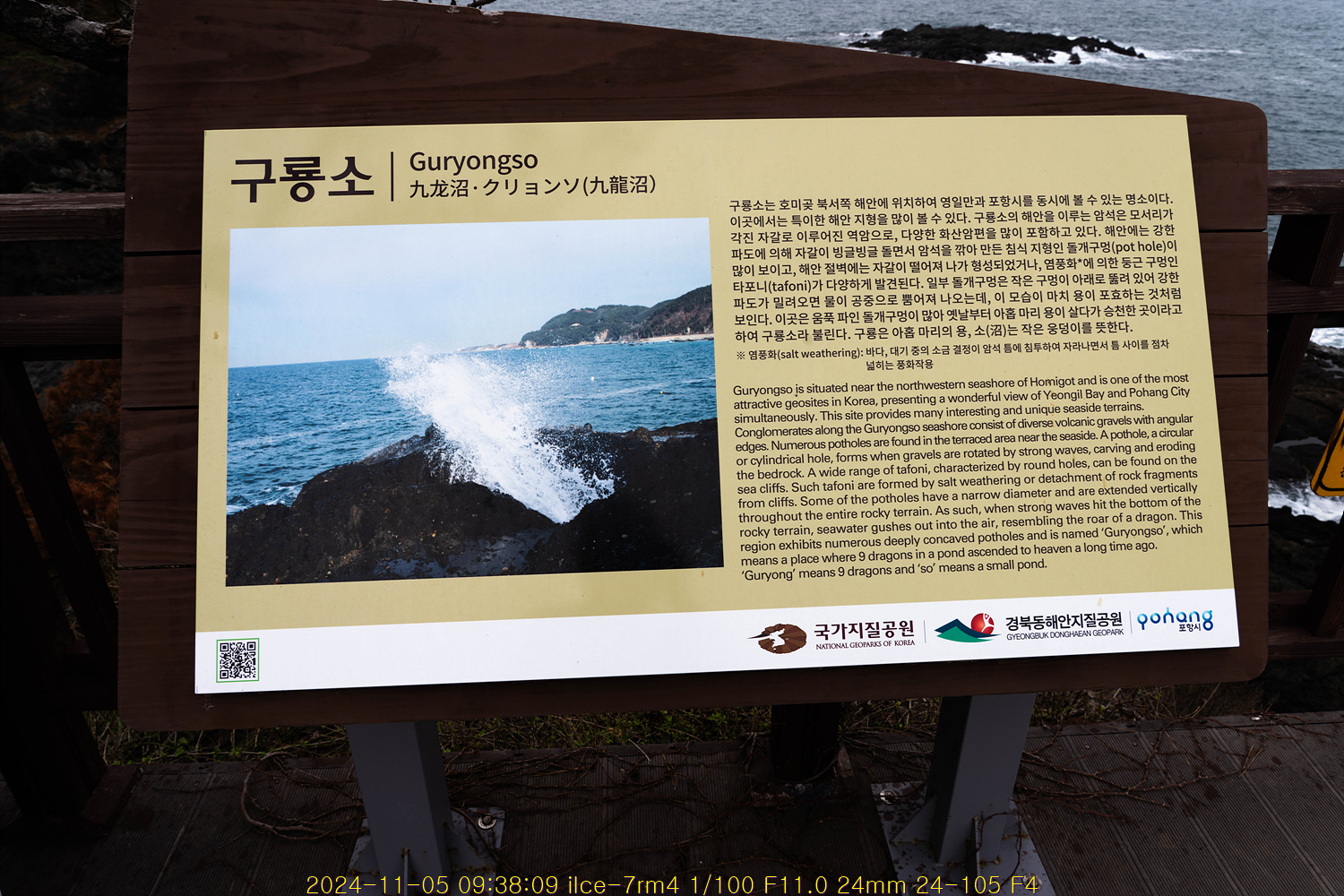

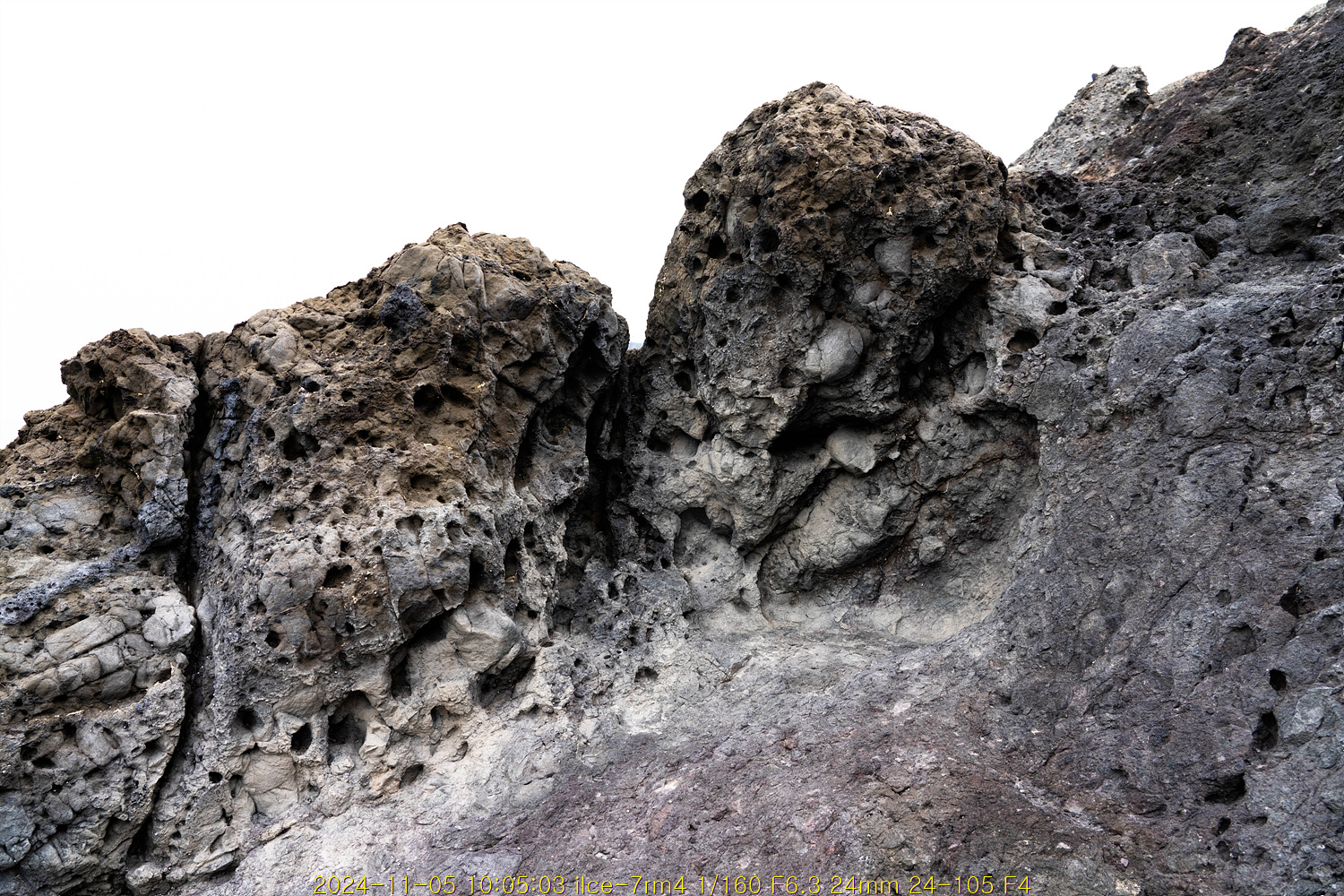

구룡소는 해안 절벽에 아홉 마리의 용이 살다가 승천한 곳이라고 하여 붙여진 이름으로 이 주변

바위의 움푹 팬 흔적은 용이 승천하면서 남긴 것으로 전해진다. 이곳에는 현무암질 집괴암과

현무암이 분포한다. 현무암질 집괴암은 각진 돌조각들을 포함하고 있어 거친 표면을 이루는 반면,

현무암은 비교적 부드러운 표면을 보인다.

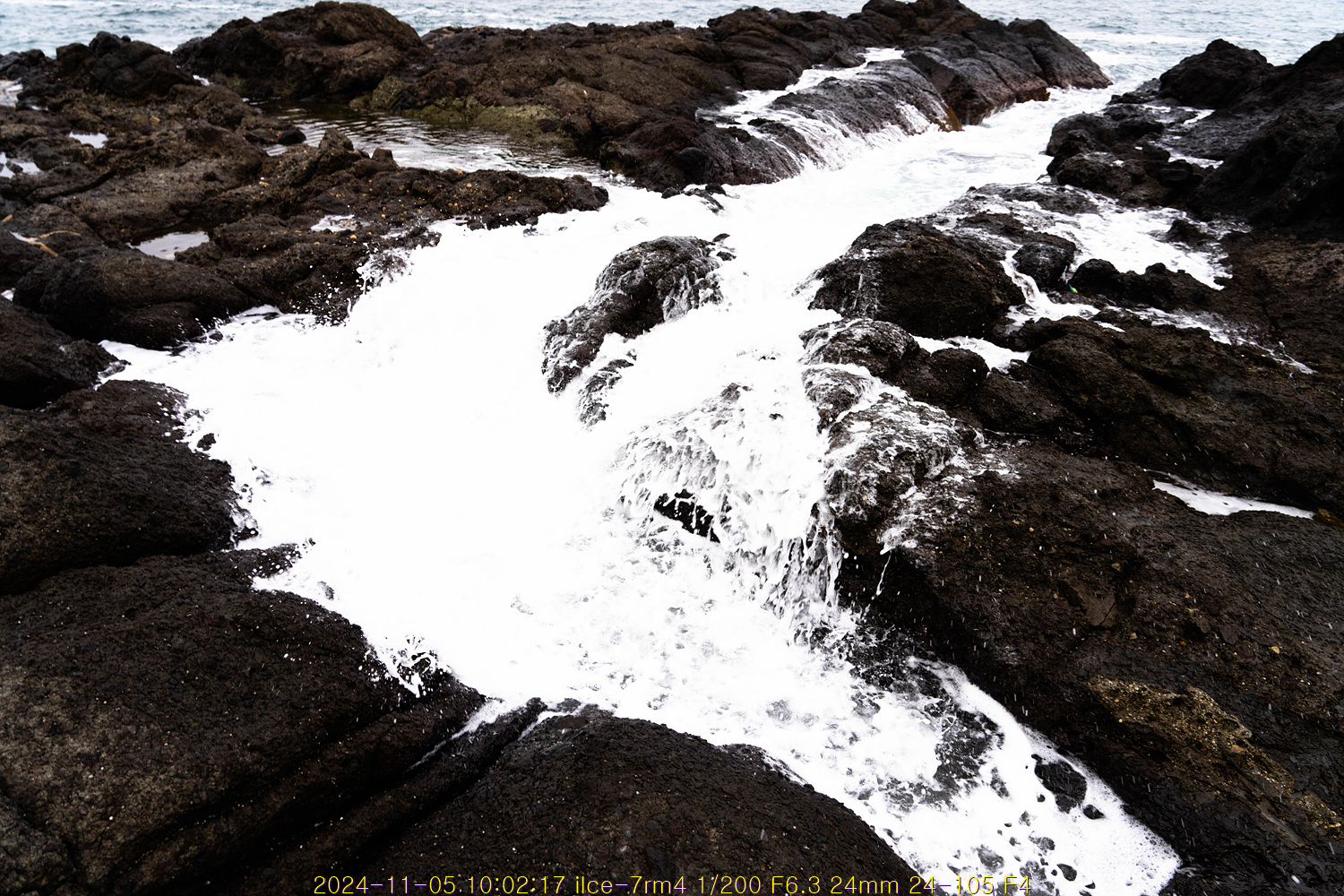

암석 표면에서는 타포니와 돌개구멍이 관찰된다. 타포니는 집괴암 속에 들어있던 돌조각들이

빠져나가 구멍이 생긴 것이며, 돌개구멍은 물에 의해 움직이는 자갈이 지속적으로 암석의 표면을

깎아 만들어진 것이다. 돌개구멍의 경우 종종 바다와 연결되어 바닷물을 뿜어내는데, 이 모습이

용트림을 연상시킨다.

그러니까 돌개구멍에서 바닷물을 뿜어낸다는 설명이로구나. 안내판에도 사진이 들어있을 만큼 기회가 되면 꼭 봐야 할 장면인 걸로 평가할 수가 있는 것이다.

파도가 쳐서 소나무가 죽었을까?

연지님은 야생 구기자가 보였던 모양이다.

얼마나 풍랑이 거셌으면 거대한 콘크리트 덩어리들이 부서져서 나뒹굴고 있는 것도 보인다.

저 계단으로 올라가면 되는 모양이고 그 앞에는 다시 하얗게 바랜 안내판이 서 있다. 어디 읽어 지려나 모르겠군....

이런 것 좀 깔끔하게 만들어 주면 좋잖여? 대충 짐작으로 읽어 봤다. 뭔 수도승도 나오고 스케일이 최근에 세운 안내판보다 좀 크다는 정도로 이해하면 되겠다.

계단으로 계속 가면 모감주 군릭지가 있고 하선대와 선바우길이 나온단다. 앞으로 계속 더듬어 가야 할 길이다. 안내판이 특이하게도 현제의 위치에 대한 이름이 없네. 여긴 어딘지 그것도 적어줬으면 더 좋았겠구먼시나.

계단은 얼마 되지 않는다. 이 정도야 뭐.

조금 올라가니 전망대가 오른쪽으로 보인다. 여기가 구룡소구나.

전망이 활짝 열리면서 건너편으로는 영일만(迎日灣)의 북쪽 육지가 흐릿하게 존재감을 드러내고 있다.

여기도 구룡소 안내판이 자리하고 있고, 용은 황룡이로구나. 귀엽구먼. 그런데 내용은 대동소이하다. ㅎㅎ

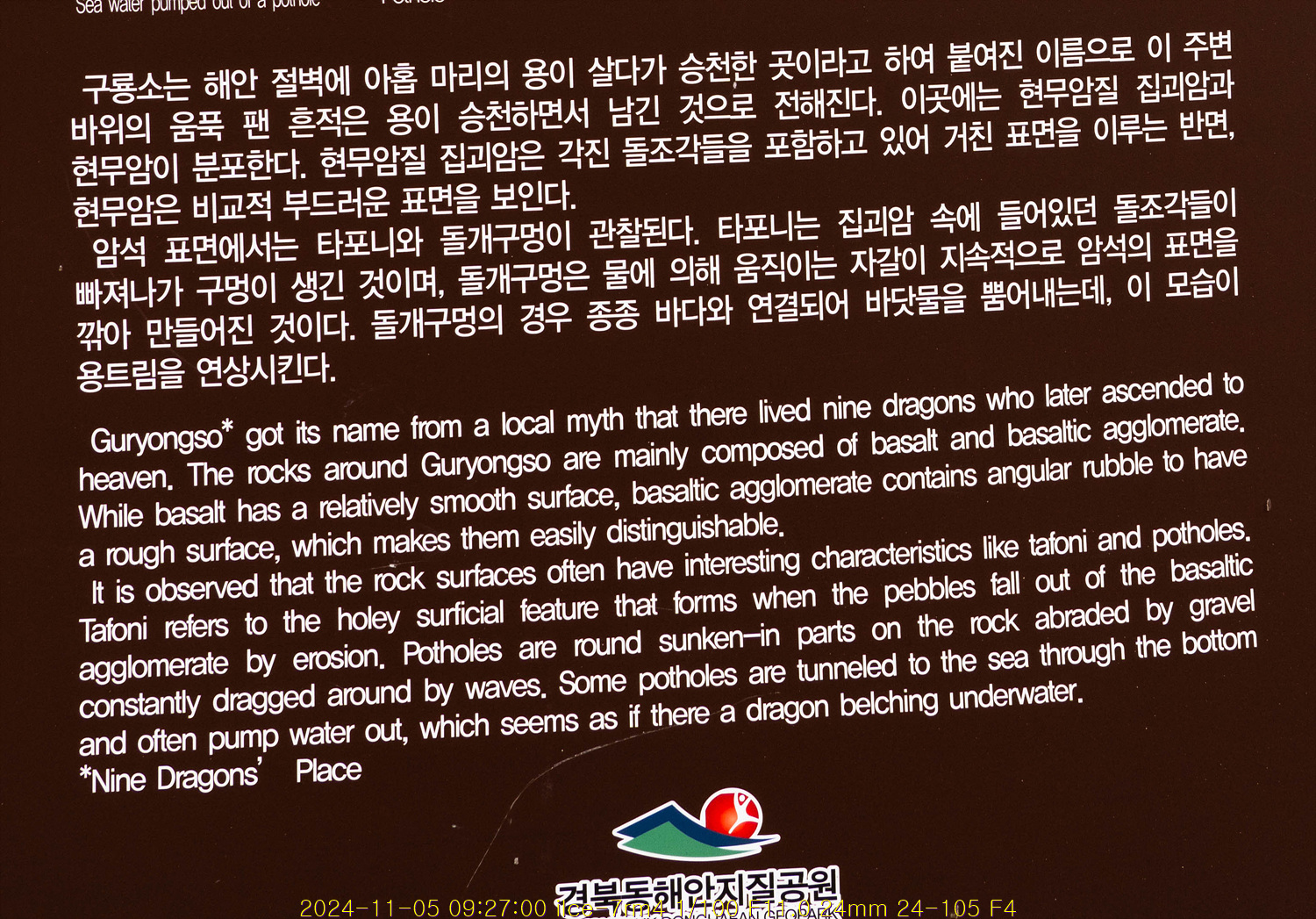

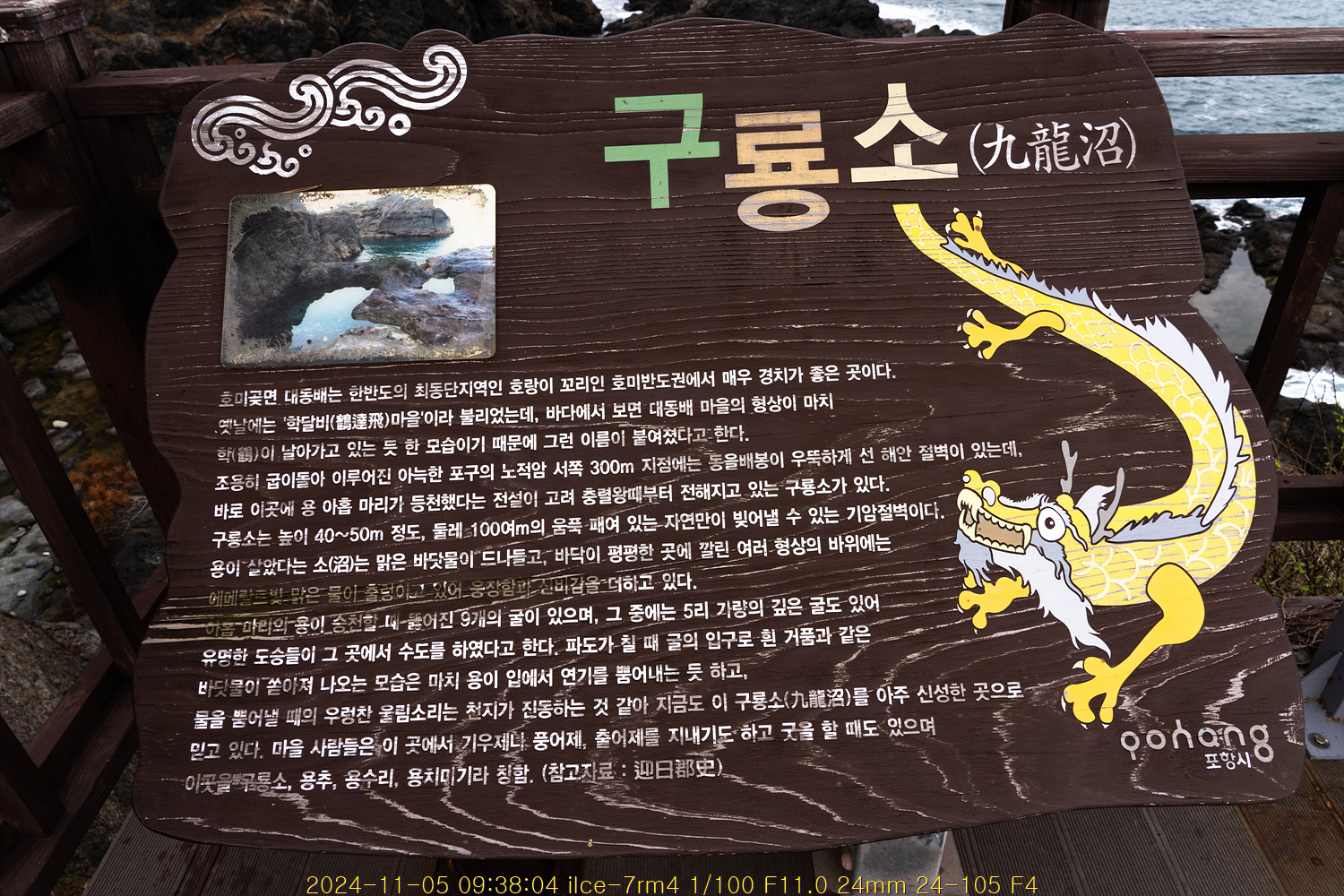

구룡소(九龍沼)

호미곶면 대동배는 한반도의 최동단지역인 호랑이 꼬리인 호미반도권에서 매우 경치가 좋은 곳이다.

옛날에는 '학달비(鶴達飛)마을'이라 불리었는데, 바다에서 보면 대동배 마을의 형상이 마치

학(鶴)이 날아가고 있는 듯 한 모습이기 때문에 그런 이름이 붙여졌다고 한다.

조용히 굽이돌아 이루어진 아늑한 포구의 노적암 서쪽 300m 지점에는 동을배봉이 우뚝하게 선 해안 절벽이 있는데,

바로 이곳에 용 아홉 마리가 등천했다는 전설이 고려 충렬왕때부터 전해지고 있는 구룡소가 있다.

구룡소는 높이 40~50m 정도. 둘레 100여m의 움푹 패여 있는 자연만이 빚어낼 수 있는 기암절벽이다.

용이 살았다는 소(沼)는 맑은 바닷물이 드나들고, 바닥이 평평한 곳에 깔린 여러 형상의 바위에는

에메랄드빛 맑은 물이 출렁이고 있어 웅장함과 신비감을 더하고 있다.

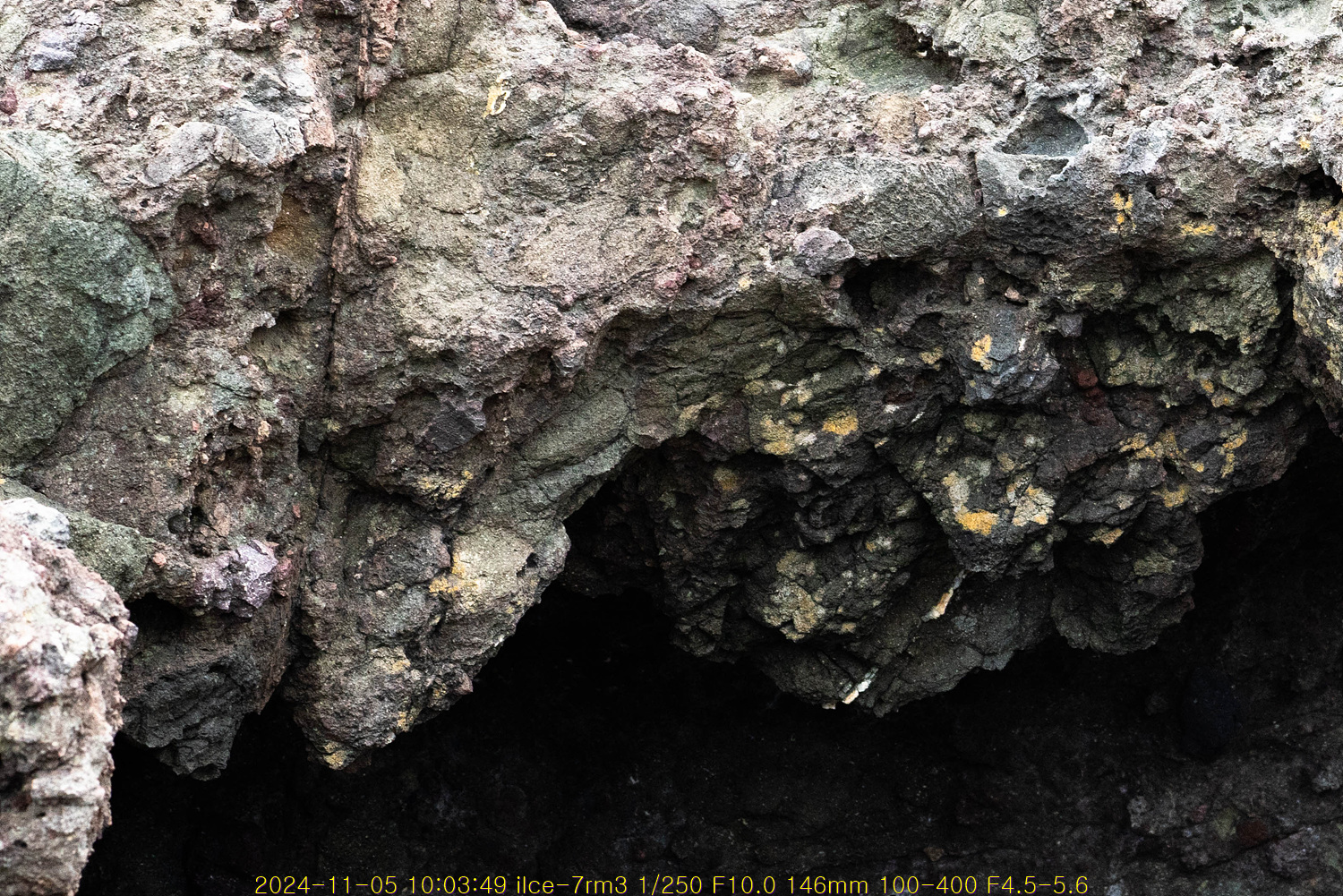

아홉 마리의 용이 승천할 때 뚫어진 9개의 굴이 있으며, 그 중에는 5리 가량의 깊은 굴도 있어

유명한 도승들이 그 곳에서 수도를 하였다고 한다. 파도가 칠 때 굴의 입구로 흰 거품과 같은 바닷물이 쏟아져 나오는 모습은 마치 용이 입에서 연기를 뿜어내는 듯 하고,

물을 뿜어낼 때의 우렁찬 울림소리는 천지가 진동하는 것 같아 지금도 이 구룡소(九龍沼)를 아주 신성한 곳으로

믿고 있다. 마을 사람들은 이 곳에서 가우제나 풍어제, 출어제를 지내기도 하고 궅을 할 때도 있으며

이곳을 구룡소, 용추, 용수리, 용치미기라고 칭함. (참고자료 : 영일군사(迎日郡史)

굴의 깊이가 2km나 되었다는 것은 그냥 옛날 이야기겠거니 싶다. 둘러봐도 그렇게 깊은 굴이 있을 것으로는 보이지 않아서다. 그냥 이렇게 기록이 되어 있다는 이야기라는 말인 거지.

역시 구룡소의 명품은 구룡토수(九龍吐水)구나. 싯달타가 태어 났을 적에 아홉마리의 용이 물을 뿜어서 목욕을 시켰다고 전하는데 그래서 나온 말이 구룡토수다. 그리고 통도사에도 구룡지(九龍池)가 있다. 그래서 불교에서는 구룡(九龍)을 말하고 도교에서는 오룡(五龍)을 말한다. 오룡은 5방에 해당하는 오행의 색깔에 용을 붙인 것이니 청룡(靑龍) 화룡(火龍) 백룡(白龍) 흑룡(黑龍) 그리고 황룡(黃龍)이 그것이다. 그런데 여기는 5룡이 아니라 9룡이란다. 아마도 어느 화상이 붙인 이름이 아닐까 싶은 짐작만 해 본다.

해안 경비대의 참호가 방치된 채로 버려져 있구나. 사용하지 않으면 정비라도 해 주면 좋으련만 또 언제 쓰이게 될지 몰라서 그냥 방치하고 있는 것인가 싶기도 하다.

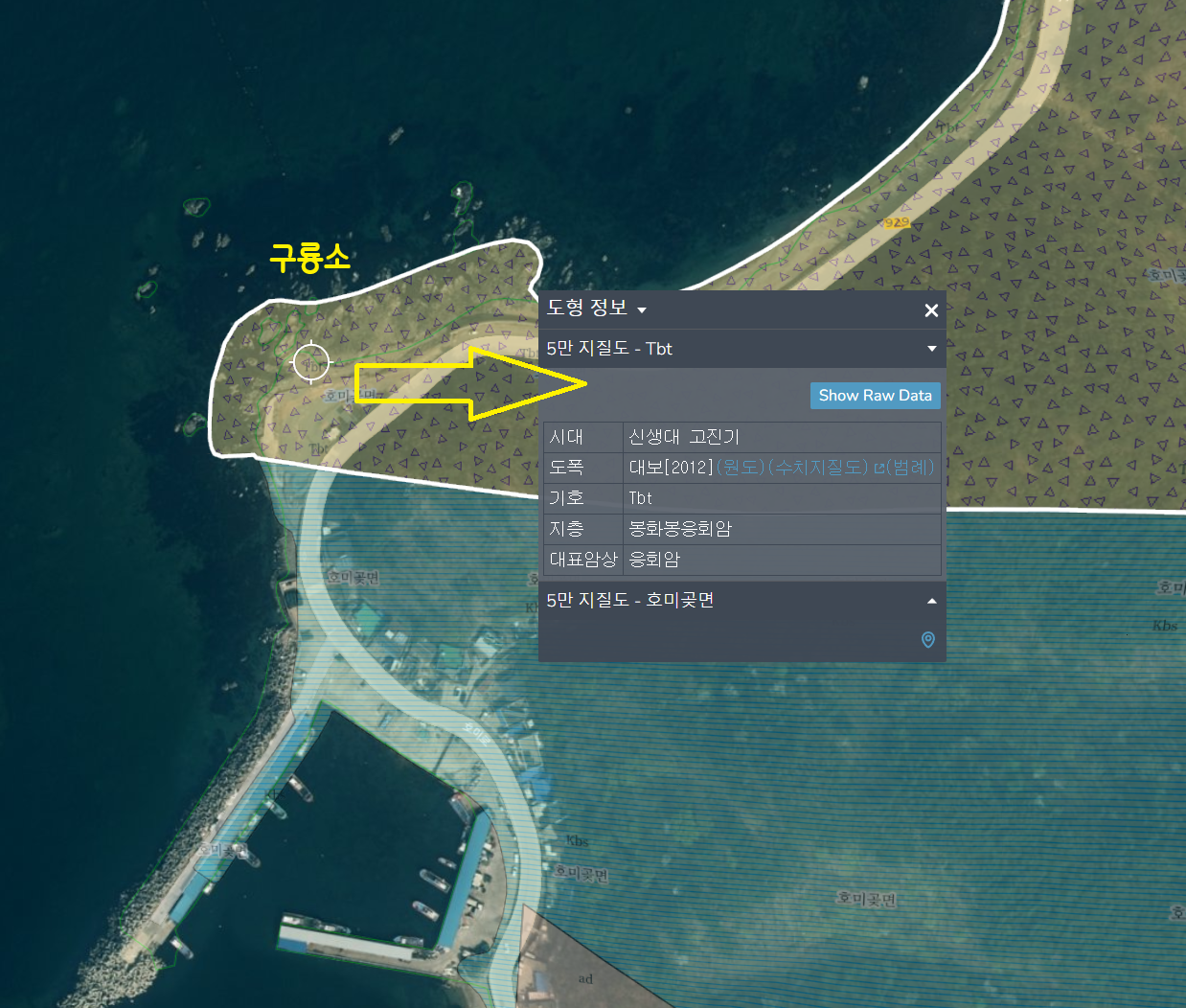

지질도가 둘로 나뉘는 구룡소다. 위쪽은 봉화봉 응회암이구나. 그럼 아랫쪽은?

위에서 봐소 왼쪽 모퉁이는 발산리층으로 사암(沙巖)과 셰일(頁巖))이다. 그러니까 왼쪽 구석은 응회암이 아니라는 이야기구나. 그것도 재미있군.

위쪽은 응회암이지만 아래쪽은 암질이 달라 보이는데 바닷물때문에 그렇게 보일 수도 있겠다.

위에서 봐서는 달라 보였지만 내려가서 보니까 같은 응회암이구나. 틈사이로 거품이 올라오는 것을 보고 물기둥이 솟으려나 싶어서 지켜본다.

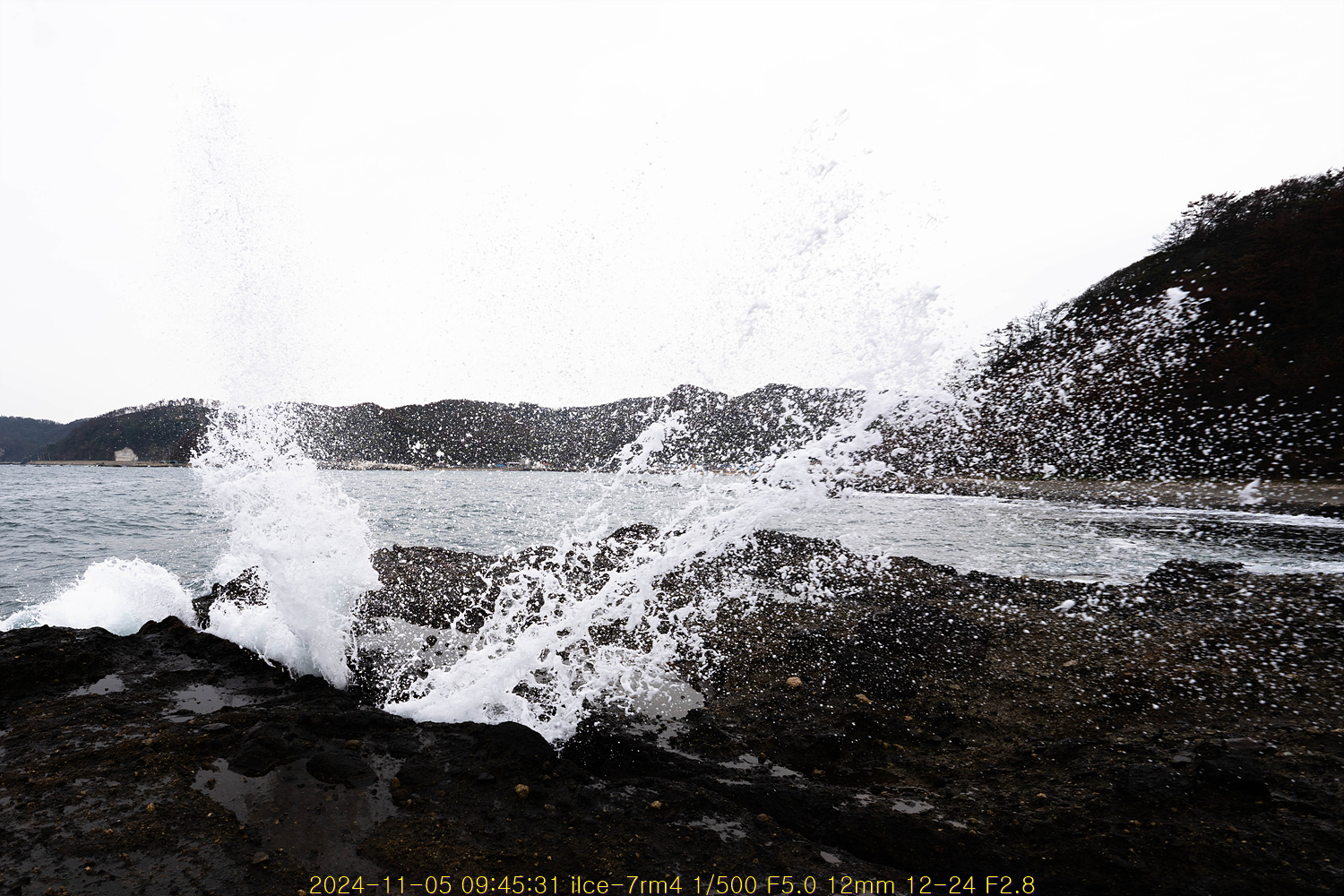

와우~! 소원을 이뤘다. 분출하는 용트림을 봤으니까. 멋지다. 용신님께 합장하고 감사했다. 억지로 안 되는 것이 이뤄졌을 적에 느끼는 자연에 대한 경외심이다.

연지님은 물가에 아이 내려놓은 것처럼 내려다 보면서 지키고 있었다. 연신 '너무 가까이 가지 말라'고 외친다.

전망대 바로 아래에는 더욱 깊어보이는 계곡이 있다. 여기가 메인인 모양이다. 자리를 옮겼다.

위에서 지그시 내려다 보는 모습은 흡사 관세음보살이 남순동자가 재롱을 피우며 놀고 있는 것을 내려다 보는 듯하다.

저 깊은 곳에서 그르릉거리는 소리가 울려서 암벽 틈사이를 뚫고 올라온다. 용의 외침이란 이 소리를 두고 말하는 것임을 알겠다. 연지님은 물벼락을 맞는다고 외쳤지만 분출할 조짐이 보이면 얼른 달아나면 된다는 생각으로 카메라를 들이댔다.

지켜보고 기다릴 때는 조용하다가 포기하고 일어나니까 또 뿜어댄다. 용이 낭월과 물장난을 치고 있는 모양이다.

아니나 다를까. 내 그럴 줄 알았단다.

근묵자흑(近墨者黑)하고

근곡자폭(近谷者瀑)이다

당연히 가까이 들여다 보고 멋진 사진을 찍겠다고 달려들다가 된 통 물벼락을 맞았다.

처음에는 작은 물줄기만 봐도 만족한다고 생각했지만 자꾸 보다가 보니 더 멋진 물줄기를 만나고 싶어서 안달이 난다. 그래서 물벼락을 맞을 각오를 하고 최대한 가까이에서 그래도 바람자락을 피한다고 피해서 지켜본다.

언제까지 놀아도 재미있겠지만 또 다음 여정이 있으니 구룡소 주변의 풍경도 좀 둘러봐야 하겠다.

옆으로 돌아가서 타포니오 돌개구멍이 가득한 풍경도 살펴본다.

파도가 없으면 돌개구멍을 많이 볼 수가 있을텐데 오늘은 파도때문에 마음놓고 접근할 수가 없는 것을 보니 모두 다 얻을 수가 없다는 자연의 이치를 또 체험하게 된다.

사암과 셰일이라고 했는데 속살을 보니까 그렇게 보이기도 한다.

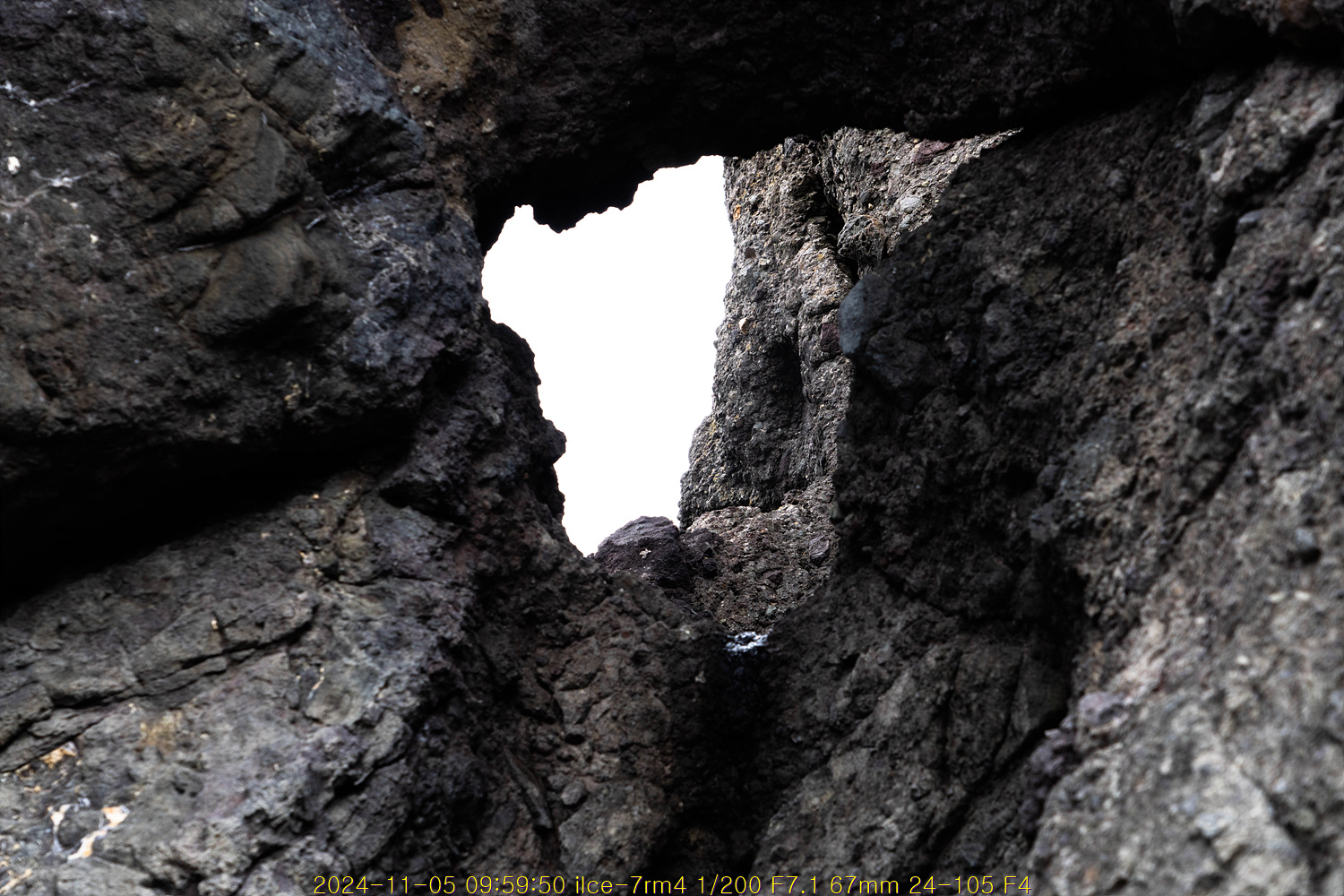

용이 살았음직한 굴이다.

고승들이 수도했다는 동굴인가 싶기도 하다.

용이 승천했다더니 이게 그 구멍이로구나.

구룡소의 풍경이 아기자기하여 볼 것이 많다.

야류(野柳) 지질공원이 떠오른다. 여왕바위의 목은 아직도 건재하시겠지.....?

구룡의 환송을 받으면서 구룡소를 떠난다.

보여 줄 것을 다 보여준 구룡소에 감사하면서 다음 목적지로 향해서 걸음을 옮긴다.

문득 죽어가는 소나무 앞에 청청한 해송(海松)의 자태가 뭔가를 생각하게 만든다. 환경에 시달려서 죽어가는 것도 자연이고 이렇게 적응하고 살아 남아서 다음 세대를 지켜보고 있는 것도 자연이다. 생쥐가 공룡을 피해서 밤에만 돌아다니다가 마침내 공룡이 멸종하고 나서 지구의 주인이 되어서 인류의 조상이 되었던 것처럼.