부산지질공원: 몰운대 서편

부산지질공원(釜山地質公園): 몰운대(沒雲臺) 서편(西便)

(2023년 11월 26일 탐방)

실은 처음부터 부산지질공원을 가려던 것은 아니었다. 한 달 전부터 물 때를 봐가면서 여수의 낭도(狼島)와 사도(砂島)를 거쳐서 추도(楸島)까지 돌아볼 2박3일의 일정을 잡았었다. 사도의 민박집도 예약하고 동행까지 생겨서 4인이 나들이를 하기로 했었다. 그런데 일정에 차질이 생겼다.

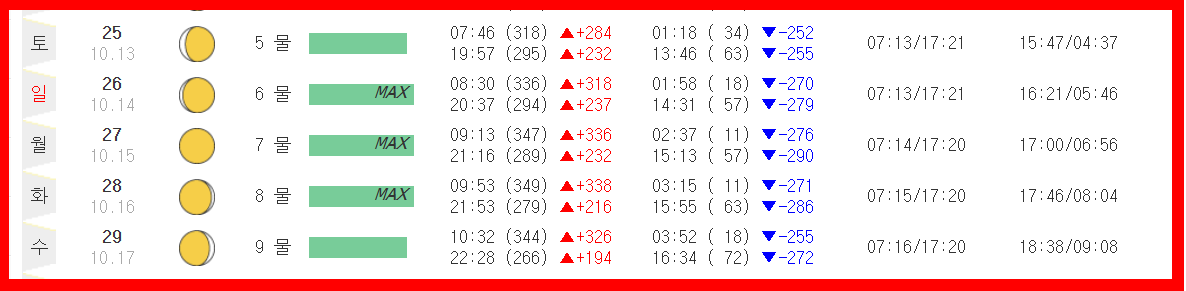

항상 그렇듯이 섬의 지질노두 탐방에는 물 때가 맞아야 한다. 그래서 최대한 많이 빠져나가는 사리 때를 기해서 일정을 잡았었다. 사도, 추도, 증도, 중도, 장사도까지 모두 훑어보려면 달님의 도움을 받아야만 가능할 것으로 봐서다.

11월의 고조기(高潮期:MAX)는 26일, 27일 28일의 3일이고 이 절호의 기회를 놓칠 수가 없는 것은 이제 더 기다려 봐야 추워질 일밖에는 남지 않은 계절이기 때문이다. 날이 추워지면 사진놀이에도 장애가 따른다. 무엇보다도 손가락이 시려서 셔터를 누르는데 어려움이 따른다. 그러니까 이렇게 주어진 3일은 바닷가의 돌 놀이를 도와주는 달님의 선물이다. 이런 기회를 그냥 흘려보낼 수가 없어서 사전에 할 수가 있는 것은 모두 했는데 장애가 발생했다.

약 한 달 전부터 낭도와 사도를 오가는 여객선인 태평양해운이 주말에만 배를 운항하고 평일에는 멈추면서 섬 주민을 볼모로 잡고 정부에게 요금의 인상을 요구하고 있어서 평일에는 배가 없다는 점이고, 낚시 배를 이용하면 되기도 한데 단속이 심해서 낚시를 하지 않는 사람을 태우면 그것도 불법이어서 그것조차도 여의치 못한 까닭에 어떻게 사도를 들어간다고 해도 추도를 갈 방법도 없다면서 예약금을 돌려주겠다는 연락을 받고서 또 잠시 생각했던 것이다. 모처럼 잡은 일정을 그냥 버릴 수는 없는 일인지라, 다음으로 가보고 싶은 곳이 어딘지를 생각하다가 떠올린 곳이 부산이었던 것이다. 추도까지 가지 못할 바에는 내년 봄을 기약하는 것이 좋겠다는 생각으로 아쉬움을 달랬다. 그리고 다음에 갈 적에는 최소한 낚싯대 하나는 챙겨야 하겠다는 것도 알았다. 그러면 낚시꾼으로 위장이 가능해서 낚시배를 타는데 문제가 없을 테니까. 여하튼 언젠가는 꼭 가봐야 할 곳이라고 점을 찍었기 때문이다.

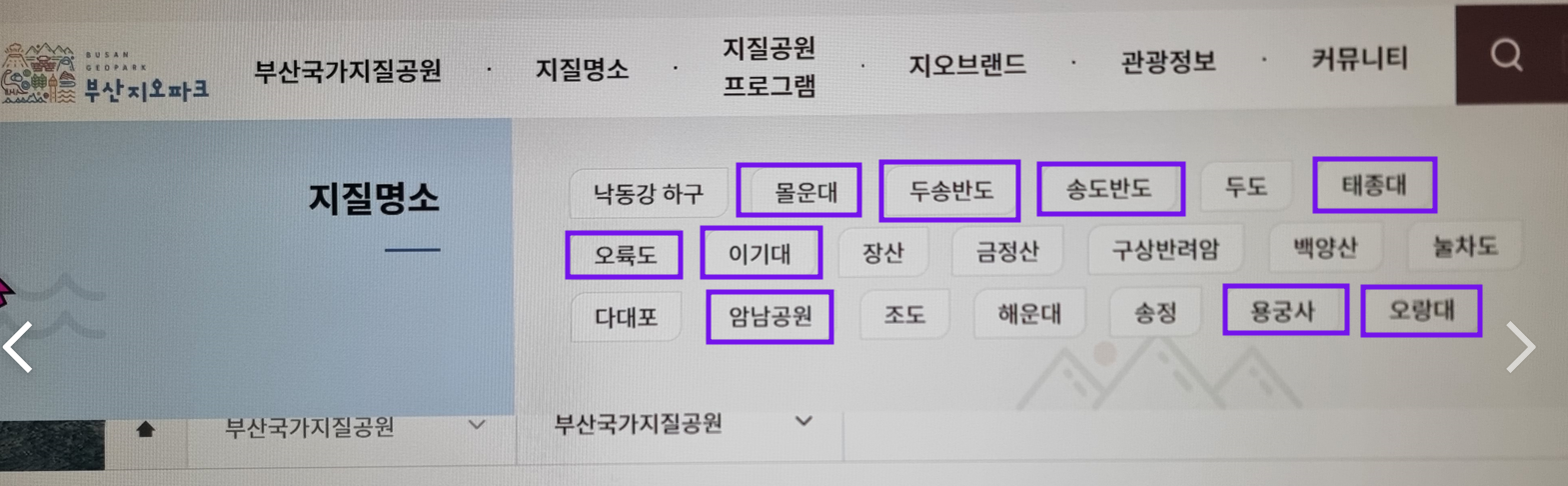

부산은 여러 차례 갔었지만 지질공부를 하러 간 적이 없었으니까 안 가본 것이나 같은 셈이다. 지질공원으로 표시된 20곳을 모두 둘러 보면 좋겠지만 시간이 허락하지는 않을 것이고, 가능한 범위 안에서 짧디 짧은 11월의 하루 햇살도 고려했을 적에 절반이라도 둘러보면 다행이려니 싶기도 했다. 동행들도 나이가 있어서 그것도 고려해야 하겠기 때문이다.

일단 산으로 가는 길은 모두 뺐다. 장산, 금정산, 백양산은 그렇게 떨어져 나갔다. 구상반려암은 황령산에 있다는 것은 알았지만 그것도 산에 올라야 하니 일단 제외했다. 그렇게 해서 가능하면 둘러볼 요량으로 아홉 곳을 남겼다. 해운대는 이기대로 퉁치면 되겠고 대대포는 해수욕장이라서 안 봐도 되지 싶어서 또 제외했다. 그리고 서쪽부터 동쪽으로 훑어가면서 둘러 볼 곳으로 정리했으니 가장 먼저 찾을 곳은 당연히 몰운대(沒雲臺)가 되었고 전날(25일) 와서 일박을 한 3처제 부부와 아침 8시에 집을 나섰다.

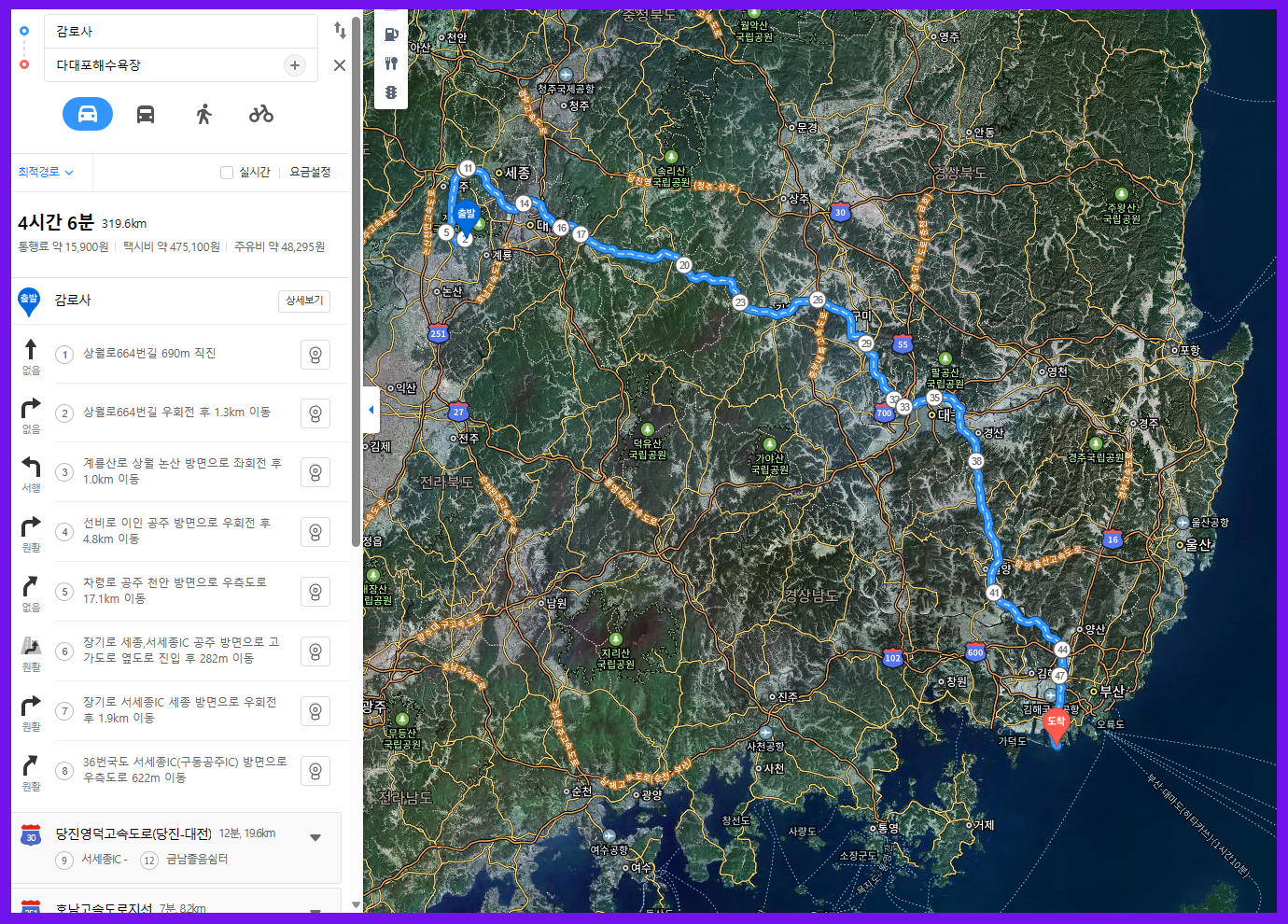

몰운대까지는 네 시간이 예상된다. 티맵은 중부와 남해로 잡았는데 카카오지도는 경부로 잡는구나. 이나저나 그 정도의 시간이 소요되는 것은 당연하다.

고단하면 감로수가 되어 줄 박카스도 챙기고 가면서 마실 보이차도 준비했다.

07시 50분에 출발해서 12시 20분에 몰운대에 차를 세웠으니 4시간 반이 걸린 모양이다. 중간에 아침도 먹었고 쉬기도 했으니까 열심히 달린 셈이다. 무사히 도착하도록 열심히 운전을 한 3동서의 노력에 감사하면서 수년 전에 둘러봤던 몰운대로 향했다. 2018년 9월에 언뜻 둘러보고는 귀가 시간에 떠밀려서 돌아왔던 기억만 남아 있어서 첫 걸음이나 마찬가지라고 해야 할 모양이다.

대대포 해수욕장도 봤다는 인증샷 하나 남기고 바로 해변의 노두로 향했다. 산책로처럼 길이 잘 되어 있다.

바닷가에 가면 늘 만나는 경고문이다.

군사시설이니까 주의하라는 말이겠거니 하고 읽어보지 않아도 된다. 예전에는 제법 삼엄한 느낌도 있었는데 언제부턴가 해안의 경비는 느슨해 진 것으로 느껴진다. 2018년 10월에 갔던 백령도의 새벽에 어둠을 뚫고 일출전 풍경을 담으려고 해안에 나갔다가 총을 든 군인에게 검문을 당했던 것 말고는 딱히 제지를 당했던 기억이 없다.

그래! 이제부터 부산의 지질공부 시작이다. '구름에 잠기는 곳'이라는 뜻이기도 한 몰운대는 강원도 정선에도 있다. 그곳은 산골이고 여기는 바다구나. 같은 이름의 다른 풍경을 즐기는 것도 돌 놀이의 재미구나. 적벽은 세 군데이고 몰운대는 두 군데다.

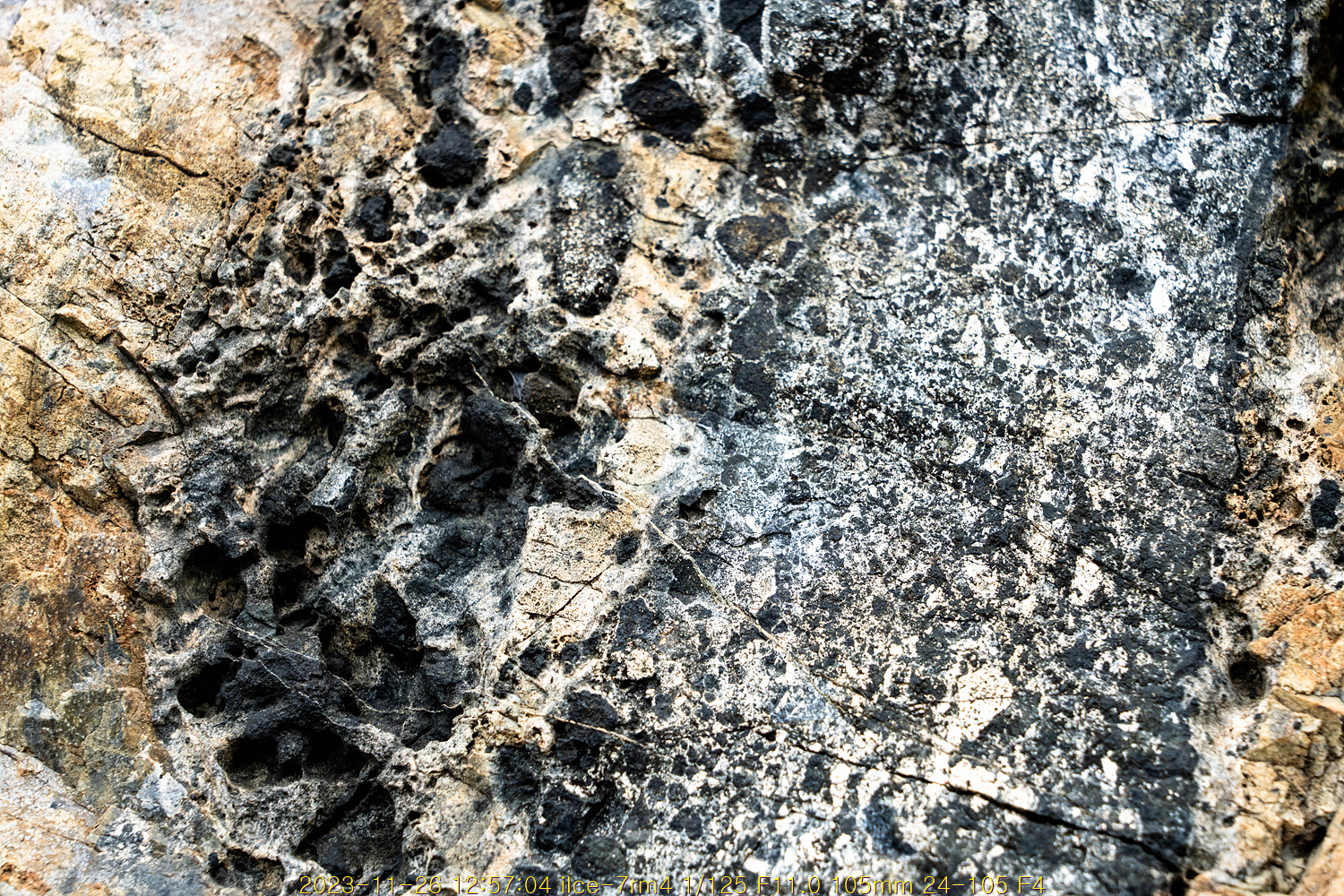

여기에서도 이런 모양을 만나는구나. 이것은 대부도의 메추리섬에서도 봤었는데 이건 도대체 무슨 이름으로 불리는지 궁금해서 전문가의 블로그에 질문도 올려봤는데 처음 본다는 것으로 봐서 전문가의 사전에도 없는 장면인가 싶기도 하다. 어쩌면 그냥 보이는 대로 시멘트 반죽일 수도 있으려나? 그건 아무리 봐도 아닌 것 같은데 말이지.

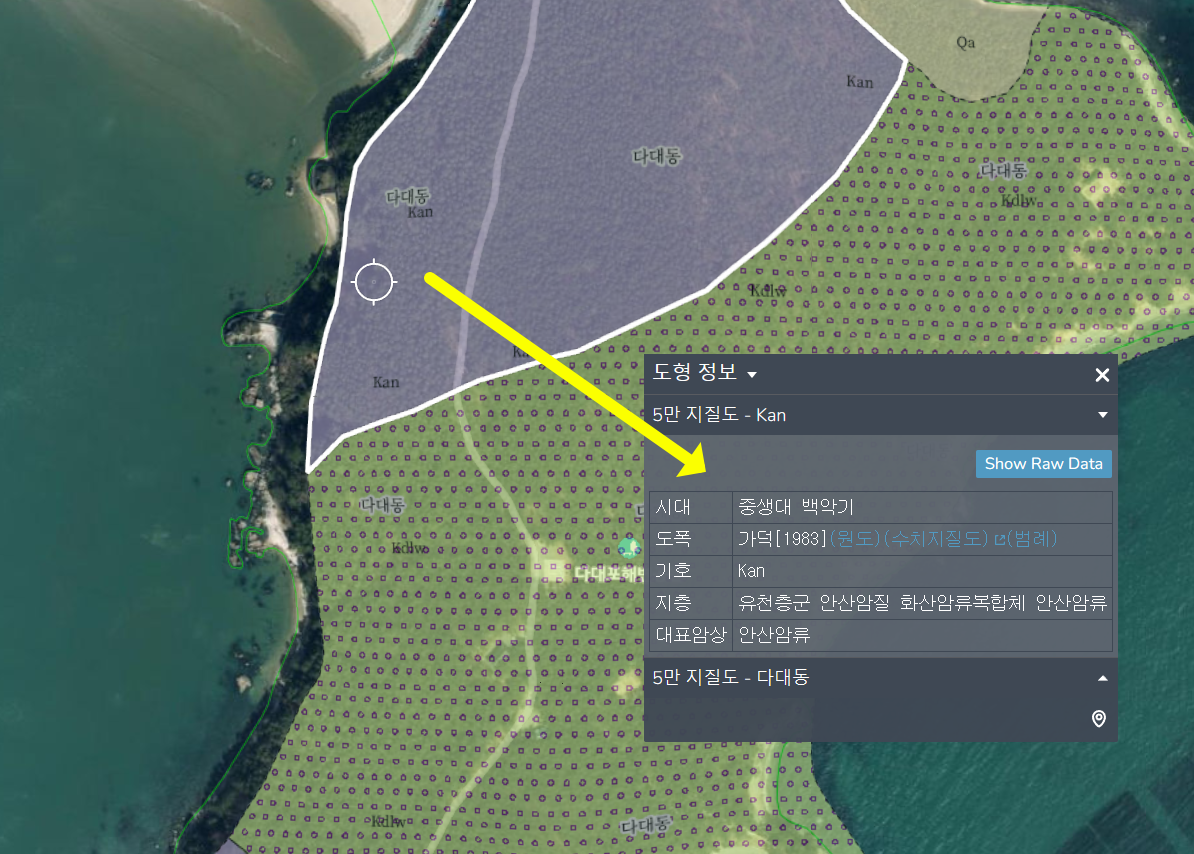

지질도의 설명에서 이 위치의 암석은 안산암질 암상이라고 표시했구나. 입구의 안내문에 있는 것을 폰으로 찍어서 위치에 따라서 살펴보려고 했는데 이건 잘 했던 것 같다. 지질도는 어떻게 나오는지 보자.

안산암질 암상은 ⑤번이구나.

지질의 명소는 몰운대의 서쪽에 모여있는 모양이다.

지질도의 투명도를 낮췄더니 배경의 지도를 볼 수가 있어서 좋다. 원래의 색은 짙은 보라색인데 그것이 희미해진 것은 조금 아쉽군. 하나를 얻으면 하나를 잃기 마련이기는 한 것도 음양의 이치긴 하지.

보라색으로 칠한 지질은 또 처음보는 것도 같구나.

중생대(中生代) 백악기(白堊紀)

유천층군(楡川層群) 안산암질(安山巖質) 화산암류복합체(火山巖類複合體) 안산암류(安山巖類)

대표암상은 안산암류

유천이 어디 있는지는 몰라도 그곳에서 따온 이름이겠거니 싶다. 경북 청도, 강원도 강릉, 경남 밀양에 유천이 있는데 부산에서 가장 가까운 곳이 밀양이니까 아마도 밀양의 유천인 걸로 정리해도 되지 않을까 싶기는 하다. 하긴 냇가에 느름나무가 많은 곳이 어디 한둘 이겠는가만 이또한 짐작일 뿐이니까 믿거나 말거나이긴 한 셈이고. ㅎㅎ

해안을 지키고 있는 경비원도 있었구나. 바람이 차가우니 삭풍(朔風)을 피해서 자리 잡고 돌부처처럼 앉아서 바다를 관망한다. 해수욕객의 돌발행동을 주시하는 것으로 보인다. 가끔은 위험을 무릅쓰고 황당한 일을 벌리는 사람도 있을 테니까. 그로 인해서 또 한 사람의 일자리를 만들어 주니 좋은 것인지도 모를 일이기는 하다.

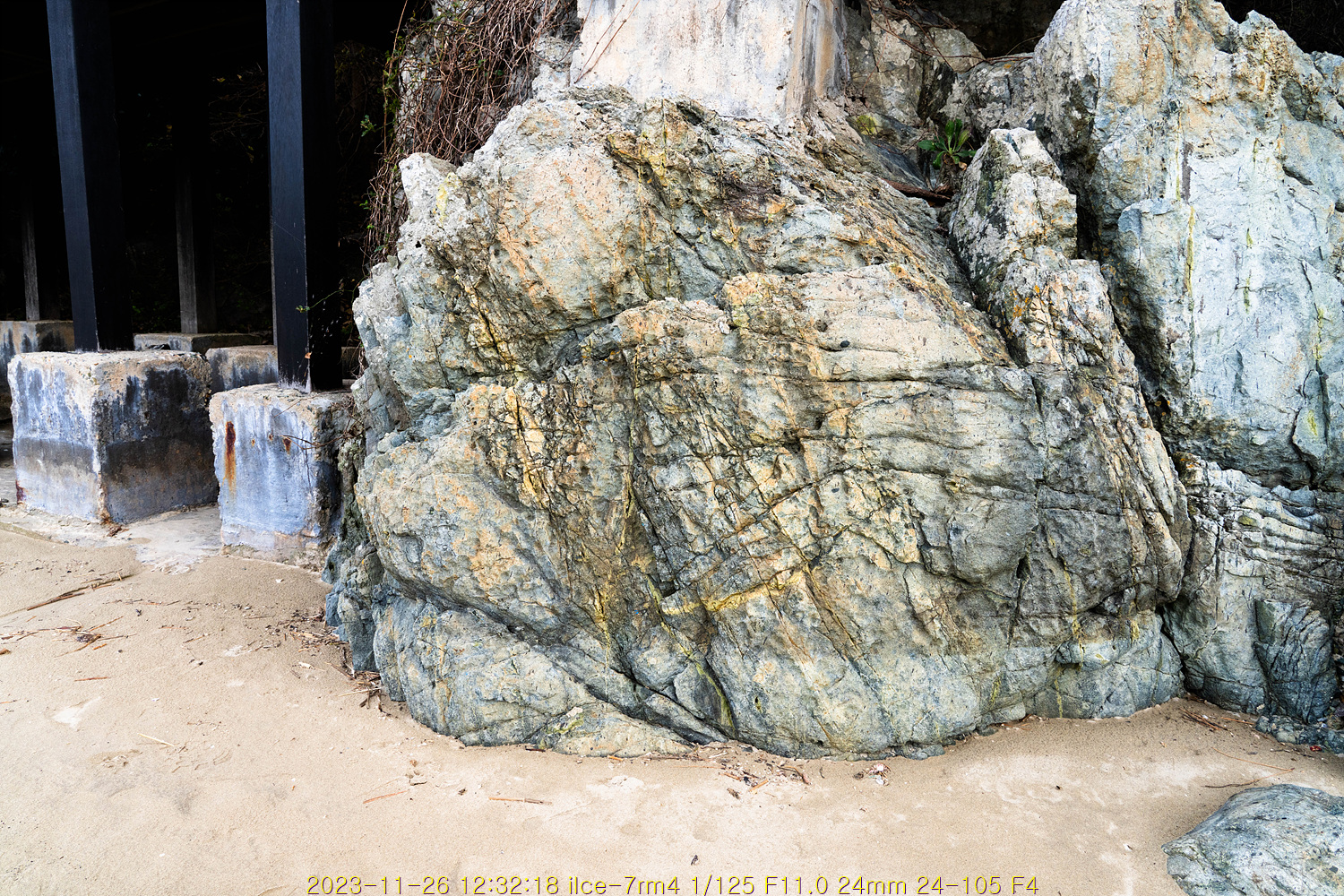

안산암질(安山巖質)이라고 했는데 바위의 색상이나 형태를 봐서도 그런가 싶기도 하다. 그런데 바위에 구멍이 보이네. 이것이 무슨 구멍인지는 안다.

시료(試料)를 떼어다가 박편(薄片)으로 만들어서 현미경으로 들여다 보려고 지질학자가 만들어 놓은 흔적일 가능성이 99%일 테니까. 그렇게 해서 결과적으로 안산암질이라는 이름을 붙였을 게다. 언뜻 봐서는 화강암처럼 보이기도 한다.

물놀이 금지구역이라서 지키고 계셨구나. 파도는 항상 위험하니까 늘 조심해야지.

아래쪽에는 거력(巨礫)이 보인다.

옳지! 하부다대포층(역암)이구나. 제대로 짚었다.

검은 돌이 박혀있는 것으로 봐서 역암(礫巖)이 분명하구나. 같은 색이라면 유문암질이라고 하겠는데 성분이 다른 암석이라서 역암으로 분류할 수가 있겠다. 부안 적벽의 유문암은 자체적으로 결이 생겨서 역암처럼 보여도 역암으로 부르지 않는다는 것도 미뤄서 짐작을 해 본다.

몰운대 낙조전망대라고 이름이 되어 있는 지도도 있고 없는 지도도 있다. 위로는 올라갈 겨를이 없어서 바라다 보기만 하고서 넘어섰다. 바람을 피하는 곳에 남녀가 담소를 나누고 있어서 지우개 기능을 사용해서 감쪽같이 지웠다. 포토샵에서 하던 일을 라이트룸에서도 쉽게 할 수가 있어서 좋다. 감쪽같으니 말이다. ㅎㅎ

거북바위는 모르겠고 절리군(節理群)은 알겠다. 이 주변의 암석들은 절리의 형태를 하고 있으니까.

이걸 두고서 '석영(石英)-녹니석(綠泥石) 복합광맥(複合鑛脈)'이라고 표시한 것인가 싶다. 겉으로 보기에는 검은색의 암맥이지만 관입(貫入)과는 또 다른 것으로 봐서 광맥으로 이름이 붙은 것이 아닌가 싶기도 하다. 녹니(綠泥)라는 두 글자는 보이차(普洱茶)를 공부하면서 만났었다. 홍니(紅泥), 자니(紫泥)를 포함해서 자사호(紫沙壺)의 원료로 사용된다는 것을 봤는데 이렇게 같은 이름의 암석을 만났으니 그것도 반가워서 반드시 확인을 하고 싶었는데.....

⑩번의 볼거리로 분명히 표시를 해 놨는데 기대하기로는 그 부근에 가면 쪼만한 안내판이라도 세워져 있지 않을까 싶은 기대감 20%는 있었는데 정작 그 부근에 가서 샅샅이 뒤져봐도 아무런 표시도 없었다. 환경오염이라서 표시를 하지 않은 것인지, 누구라도 보면 알 수가 있기 때문에 생략한 것인지, 그것도 아니라면 공무원도 무엇이 녹니석인지 몰라서 표시를 하지 못한 것인지 참 궁금하다. A4만한 크기로라도 하나 옆에 세워놨더라면 얼마나 좋았겠느냔 말이지. 많은 것을 바라지도 않는다. 지질탐사를 하러 찾아온 나그네에게 그 정도는 해도 되지 않겠느냔 말이지. 너무 많이 기대를 한 건가? 아마도 그랬던 모양이다. 그래서 또 자꾸 찾아다니는 것도 공부이기는 하다. ㅎㅎㅎ

딱 요만한 정도의 표시판 하나 세워놨으면 좋겠다는 것이다. 포토샵의 무궁무진한 능력을 모르는 바는 아니고, 그래서 멋지게 푯말을 만들어서 세우고는 싶은데 포토샵을 만지는 솜씨가 딱 요만큼인지라. 더 멋지게 만들기가 버거워서 그냥 의미만 전하는 것으로 성의를 표시했다. 아는 만큼만 사용할 수밖에 없는지라. ㅋㅋ

역암질(礫巖質) 사암(沙巖) 한덩어리가 눈길을 끌어서 또 잠시 놀아본다. 역암(礫巖)의 크기가 다 다르구나. 퇴적된 역의 크기를 봐서 거력(巨礫)은 상류이고, 소력(小礫)은 하류의 퇴적물이 쌓여서 이뤄진 것이라고 하겠는데 이 바위는 대중소가 다 모여 있으니 퇴적으로 쌓인 것이 아니라 화산폭발로 쌓인 것인가 싶기도 하다. 더구나 각력암(角礫巖)이니까 혹시 응회암인가 싶은 생각도 해 보면서 또 걸음을 옮긴다.

바닷가에 솟은 바위 하나를 발견하고서 붙어서 놀았다. 사진싸부가 말하기를 '사진은 많이 찍어야 한다'고 한 것이 떠오른다. '요래도 찍어보고 조래도 찍어보란 말이지 바쁘게 휙휙 다니면서 많이 찍으란 말이 아니란 거다.'라는 말 뜻을 이렇게 탐사하러 다니면서 새삼스럽게 의미를 깨닫는다. 양보다 질이라는 의미다. 그래서가 아니라도 바위 하나를 놓고서 멀리서도 보고, 가까이에서도 보고, 위에서도 보고, 옆에서도 보고, 아래에서도 보면서 놀기로 들면 30분이 순삭이다. 그래서 늘 손과 발이 갈등이다. 손은 더 찍어야 한다고 버티고 발은 갈 길이 아직도 많이 남았다고 채근하는 까닭이다. 그래서 항상 절충으로 결론을 내리는 것이 사진놀이의 일상이 되었다.

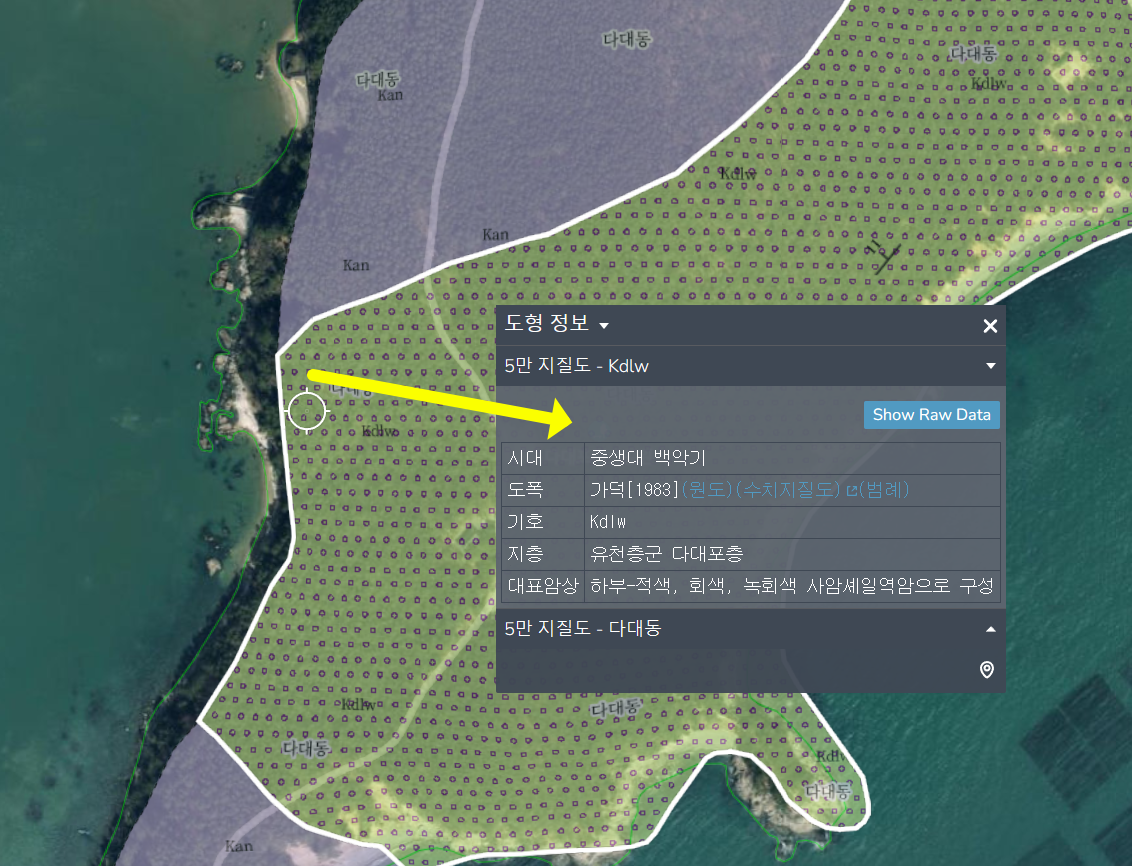

마음 같아서는 끝까지 가보고 싶지만 앞을 보니 더 가봐야 위험한 형태의 암벽이구나. 저기까지는 가지 않아도 되고 갈 수도 없지 싶다. 대략 이 언저리에서 걸음을 멈춰야 하지 싶다. 그 중간은 노두가 없는 구간이니 막상 가 봐도 볼 것이 별반 없어서다. 이 부근의 지질은 어떻게 나오는지 다시 확인.

지질도의 그림이 달라서 이건 또 뭔가 싶어서 확인해 본다.

중생대 백악기

유천층군으로 된 다대포층(多大浦層)인데 대표암상은 하부(下部)의 적색(赤色)과 회색(灰色)과 녹회색(綠灰色)의 사암셰일역암으로 구성이 되었단다.

연두색에 자주색으로 동그라미를 그려놓은 것은 아마도 역암을 표시한 모양이다. 화산암이라고는 되어 있지 않은 것으로 봐서 응회암은 없는 모양이다. 조금 전에 본 퇴적역암을 나름 생각했던 것은 의미가 없는 것으로. ㅋㅋ

한 무리의 암괴(巖塊)들 사이로 유독 퇴적층이 두드러지는 바위가 있어서 자동으로 걸음을 옮긴다. 또 놀아야 할 친구를 발견했기 때문이다.

멋지구나. 수백층이 이렇게 쌓이는 동안의 세월은 또 어떤 풍경이었을지..... 어딘가에서 굴러 떨어졌을 바위가 결을 봐하니 가로로 생겼을 세월이 당연하겠거니. 사층리(斜層理)도 보인다. 이런 풍경은 접사렌즈와 같이 놀면 사진 100장이라도 얻지 싶다. 무늬에 빠져서 들여다 보면 단층까지도 보인다. 저게 역단층(逆斷層)이냐 정단층(正斷層)이냐 어디가 원래 위쪽 부분이었는지 부터 가려야 판단을 할텐데 말이지. ㅎㅎ

제워진 지층을 옆으로 눞이는 것은 라이트룸에서 가능하다. 현장에서 저 큰 바위를 뒤집기는 쉽지 않을 것인데 디지털의 도움은 무궁무진하구나. 재미있는 것은 단층도 일 부분적으로만 되어 있구나. 전체로 되지 안은 단층은 또 무슨 까닭인지 알 방법이 없으니.

혹시 눈이 나쁜 벗님이 계시려나 싶어서 단층에 줄을 그어 표시했다. 그래 놓고 보니까 이 상하가 맞는다고 치고 경사(傾斜)는 위에서부터 왼쪽에서 오른쪽으로 살짝 기울었다. 그러니까 이 부분만 놓고 본다면 이 단층은 정단층이란 말이지? 잡아당겨서 생기는 장력(張力)으로 끊어진 단층과 밀어붙여서 끊어진 단층이 있는데 이것은 잡아당겨서 끊어진 것으로 논하기 때문이다. 그래서 위에 있던 암석이 아래로 살짝 내려와 있는 것으로 보면 되는데 이것을 정단층이라고 배웠다. 만약에 경사가 반대로 되어 있다면 이번에는 밀어붙여서 생기는 횡압력(橫壓力)으로 밀려 올라간 것이 되므로 역단층이라고 한다. 지나는 길에 단층 공부도 복습하면서.

사암층(沙巖層)과 이암층(泥巖層) 셰일층이 서로 어우러져서 만들어진 암석이 아닌가 싶은 생각도 해 본다. 그리 크지 않은 바위지만 이렇게 여러 가지 모습을 보여주는구나.

참 재미있게 생겼다. 중간의 지층이 떨어져 나간 면을 들여다 보니까 또 이렇게 다양한 형태가 보인다. 시루떡을 켜켜마다 분리해서 뜯어내면 각 층마다 어떤 모양을 품고 있을지 그것도 궁금하지만 지금 할 수가 있는 것은 겉으로 보여주는 것만으로 만족해야 한다는 것 뿐이라는 점이 아쉽다.

붉은 바위는 지질도에서 언급이 되었던 것이고, 또 녹회색도 언급이 되었던 것이니까 이렇게 확인을 하면서 살펴본다. 그런데 이건 또 뭐냐?

조금 전에 살펴본 바위와는 사뭇 다른 모습을 하고 있어서 이 지역의 지질이 다양하게 분포되어 있다고 한 모양이다. 흡사 가을의 내장산을 보는 듯하다.

타포니도 빠지지 않고 자리를 채워줘서 또한 재미있다. 타포니가 있다는 것은 용암이 끓어오르면서 생긴 가스가 빠져나갔다는 말이니까 퇴적암만이 아니라는 이야기가 되는 모양인데 이런 것은 화산암의 영역이 아니겠느냔 생각도 하면서 하루 온 종일 몰운대 해변을 누비면서 놀아도 지루하지 않을 정도로 다양한 모습을 하고 있다.

앗! 이번엔 검버섯 바위인가? 눈길이 가는 곳마다 구경거리가 한 바가지들이다.

흡사 시루떡에 검은콩을 박아 놓은 것도 같고..... 이런 형태의 바위는 처음 본다. 뭐지? 뭐지? 하는 마음으로 자꾸만 들여다 보고 또 들여다 보면서 상상의 속으로 빠져들어 간다. 더 구석구석 뒤지면 또 어떤 그림을 만났을 수도 있겠다는 생각으로 자꾸만 두리번거리게 된다. 이러한 풍경을 보면, 눈이 밝은 돌 박사들이야 더 깊이까지도 통찰(洞察)을 하겠지만 아는 것이 미약한 소치로 하나를 알면 궁금증이 세 개 네 개로 늘어나니 끝없이 즐거울 따름이다.

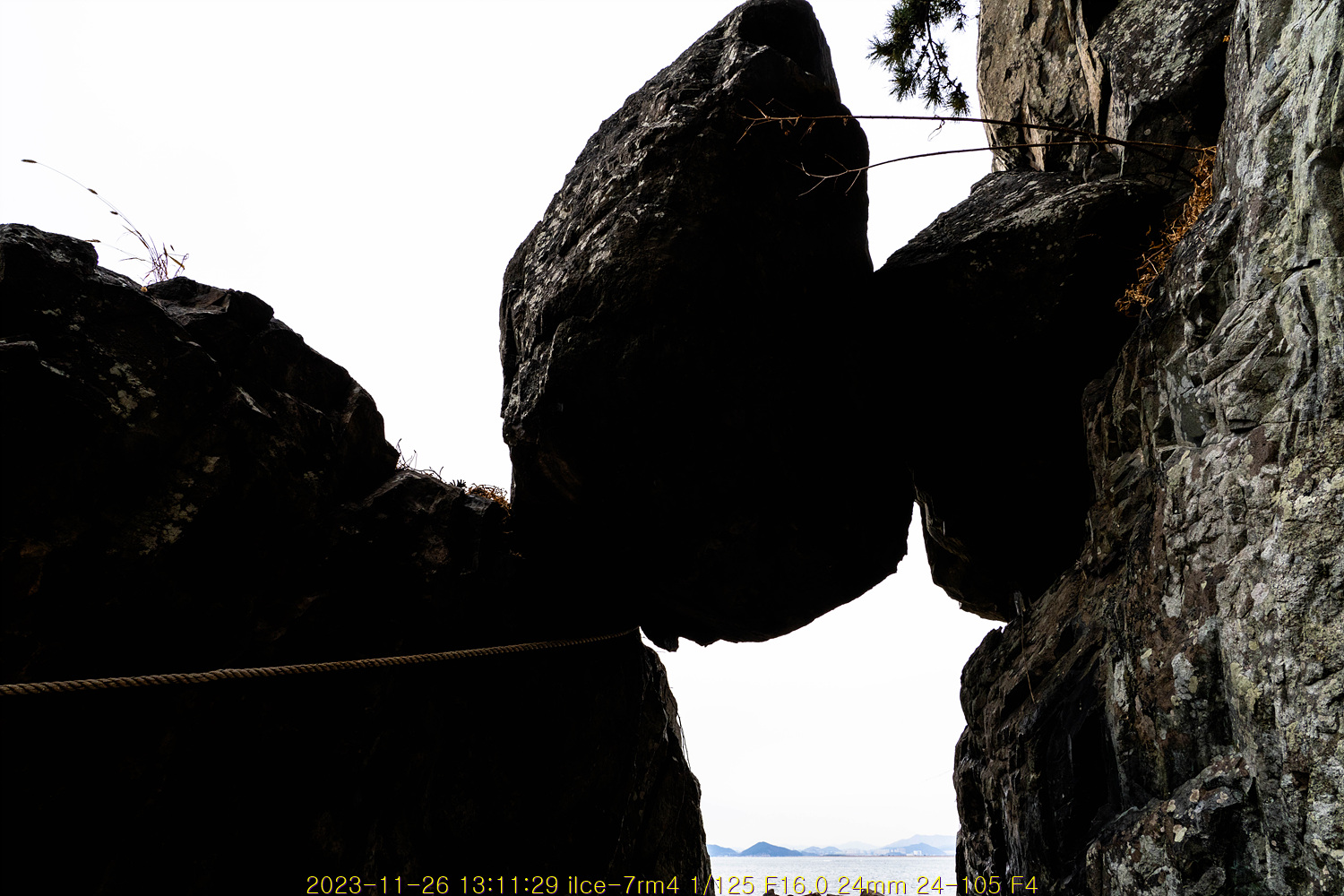

마지막이라고 생각한 곳에 의외로 재미있는 바위도 있었구나. 누군가 여기에 자리를 깔고서 기도를 했던 것이 아닌가 싶은 흔적을 남겼다. 줄을 매어 놓은 것은 바람을 막으려고 천막이라도 쳤었나 싶은 흔적이다. 이런 곳에서 기도하면 기도도 잘 되지 싶다. 다만 좀 무섭지 않을까 싶은 생각도 들기는 한다.

이제 걸음을 돌려야 할 모양이다. 동행들이 이쯤이면 아직도 나오지 않나 싶어하지 싶기도 하다. 그렇지 않아도 저만치에서 혹 무슨 일이라도 있나 싶어서 마중을 나오는 동행들이 보인다.

이 정도면 몰운대의 서편은 아쉬운 대로 대략 둘러본 것으로 해도 되지 싶다. 이렇게 많이 봤으면서도 아쉽냐고 할 수도 있지만 자꾸만 뒤를 돌아보게 되는 것으로 봐서 더 머물러도 되겠다는 여운(餘韻)이 남기 때문일 게다. 이렇게 볼 것이 많으리라고는 생각하지 못해서 이기도 하다. 며칠 전에 둘러 본 고군산군도의 말도(唜島)에서 본 격정적인 풍광은 아니라도 이대로 또 재미있으니까. 이제 걸음을 동편(東便)으로 옮겨봐야 할 참이다.