[724] ‘글(書)’에서 ‘길(道)’을 찾는 걸까요?

작성일

2017-11-13 20:36

조회

29516

[724] ‘글(書)’에서 ‘길(道)’을 찾는 걸까요?

안녕하세요. 낭월입니다.

가을이 깊어가는 계절을 낭월은 가장 좋아합니다. 그 싸~한 상쾌감이 주는 느낌은 무엇으로도 만들 수가 없는 맛이 있기 때문인가 싶습니다. 그래서 책을 읽다가도 문득 그 느낌이 생각나면 마당을 서성이다가 들어오곤 합니다. 궁리를 하다가도 서서히 열이 오르기 시작하면 또 한 바퀴 돌고 들어옵니다. 이런 느낌 아시지요? 하하~!

항상 접하고 있는 책은 글입니다. 글자를 이어놓은 것이 글인가요? 문자(文字)는 한자로 표현이 되는 말인데, 글자(글字)는 이렇게 밖에 표시를 할 수가 없네요. 그래서 흥미가 동합니다. 이건 또 어디서 놀다가 들어온 말인가 싶은 생각이 들어서지요.

글? 글? 그래서 쓰고 있던 『임상문답(臨床問答)』을 잠시 뒤로 미루고 ‘글’놀이에 빠져듭니다. 그야말로 쇠털 같은 나날이니 또 잠시 딴 짓을 한 들 무슨 큰일이야 생기겠느냐는 여유로움이기도 합니다. 이런 것에 관심이 있으시면 번잡(繁雜)한 세상사(世上事)는 잠시 잊고 알아봐야 쓸데없지만 그래도 신기한 이야기에 동참(同參)해 보시기를 넌즈시 권합니다. 하하~!

1. ‘글(契)’에서 ‘글’이 나왔을까요?

‘글’이 어디에서 나온 말인지 궁금해져서 계속 머릿속을 맴돌고 있습니다. 이렇게 일단 꽂히면 사정없이 빠져들어 가잖아요. 그래서 생각하고 또 생각한 결과 어렴풋이나마 그 의미를 생각해 봤습니다. 참고로 ‘글’의 어원(語源)이 나왔나 싶어서 지식인을 뒤져 봤습니다만, 얻은 것은 ‘글(契)’이었습니다. 물론 그렇게 볼 수도 있겠습니다만, 그건 한자화(漢字化) 된 글이지 우리가 쓰는 글은 아닌 것 같아서 선뜻 채택(採擇)하기가 저어되네요.

‘글(契)’을 들여다보면, 원래의 뜻이 맞지 싶습니다. ‘커다란(大) 위에다가 칼(刀)로 표시(丰)한 것’으로 풀어야 할 것 같은데, ‘글(契)’은 약속한다는 의미가 되고, ‘계(契)’라고도 합니다. 큰 것에다가 표시한다는 것이 다시 구체적으로 재료를 나무로 삼으면, ‘새길계(栔)’가 되기도 합니다. 이렇게 새기게 된 것이 시초가 되어서 ‘글’이라고 부르게 되었다고 한다면 구태여 아니라고 우길 필요는 없겠습니다만, 맛이 여엉~~ 어떠십니까?

여하튼 특이하게도 음(音)이 ‘글’인 한자는 저 한 글자뿐입니다. 물론 다른 글자도 없는 것은 아닙니다. ‘㐎’ ‘㔕’ ‘䞘’ ‘䰴’ 이 네 글자도 소리는 모두 글입니다. 초면이시죠? 낭월도 초면입니다. 글(㐎)은 왜 이렇게 생겼는지 알 것 같습니다. 글월문(文)에 리을의 ‘을(乙)’을 붙인 것이네요. 이런 한국어식 한자는 수두룩하지만 여기에서 논할 의미는 없다고 봐서 생략하겠습니다.

그래서 결론은요. 글(契)과 글은 아무런 연관이 없지 않겠느냐는 물음표가 발단(發端)입니다. ‘그건 아닌 것 같은데, 그럼 뭐여?’로 시작하는 것이지요. 이미 선학(先學)이 이러한 것을 밝혀 줬으면 ‘아, 그렇구나!’하고 고개만 끄덕이면서 고마워하면 되는데 썩 맘에 드는 것이 안 보이면 천상 스스로 그 해답을 찾아서 어느 정도 욕구가 채워질 때까지 가 보는 겁니다. 까이꺼~! 해 보는 거지요 뭐. 하하~!

2. ‘글’은 ‘그림’에서 나온 것은 아닐까요?

‘글’도 우리말이고, ‘그림’도 우리말입니다. 우리말에서 답을 찾는 것이 가장 처음 해야 할 일이 아닌가 싶은 생각이 들었습니다. 그래서 ‘글...’ ‘글이라....’하다가 보니까 연결되는 말이 ‘그림’입니다. 어떠십니까? 퍽 자연스럽지요? 아니라고요? 뭐... 그럴 수도 있겠습니다. 중간에 하나가 빠진 모양입니다. ‘그림’의 어원은 아시지요? 그림은 ‘그리움’에서 왔다고 하는 정도는 알고 계실 것으로 봅니다. 그리움에 그림을 그린다고 하잖아요.

동굴벽화나 암각화에서도 옛날에 소를 잡아먹은 그 맛이 그리워서 벽에 소를 그려놓고, 고래를 그려놓고 그 맛을 그리워하는 것이니까요. 다시 말하면, 그리움이 없으면 그림도 필요가 없었다는 이야기가 됩니다. 이거 왠지 일이 점점 커질 것 같은 걱정스러운 마음이 스멀스멀 배어납니다. 그래서 기왕지사(旣往之事) 내친걸음이니 가는 데까지 가 보십시다.

‘글’과 ‘그림’사이에 ‘글님’을 넣어보면 어떨까 싶은 생각이 퍼뜩 스쳐갑니다. ‘그림’을 좀 길게 늘여보면 ‘그리임’이 되는데, 이것을 다시 압축하면 처음의 ‘그림’으로 돌아갈 수도 있지만, ‘글임’이 되기도 합니다. 그리고 다시 ‘글임’은 ‘글님’으로 변화하기도 하네요. 이렇게 되면 ‘글’은 순식간에 교주(敎主)가 되어버립니다.

‘하늘 님’, ‘땅님’, ‘물님’과 같은 급수(級數)의 수준으로 격상(格上)이 되어버리는 까닭입니다. ‘하늘 님’은 ‘하느님’으로 변화고, ‘땅님’은 ‘따님’으로 변하게 됩니다. 여기에 추가해서 ‘글님’이 끼어들게 된다는 이야기입니다. 그게 말이 되느냐고요? 암요! 말이 됩니다.

불경(佛經)을 깔고 앉아서 밥을 먹으면 불교(佛敎) 신자들의 마음이 불편할 것이고, 성경(聖經)을 깔고 앉아서 밥을 먹으면 천주교(天主敎) 신자들의 마음이 불편할 것입니다. 심지어 똥을 누고서 그것을 한 장 찢어서 뒤처리를 하면요? 그냥 방석이나 종이로 보면 되겠지만 그럴 수가 없는 것은 뭘까요? 그 안에는 ‘글님’이 계시기 때문이겠지요? 이렇게 되면 충분히 ‘님’의 대열에 ‘글님’이 포함되어야 할 이유는 충분하다고 보겠습니다.

다시, ‘글님’에서 보통말로 사용하게 되면 ‘글’이 됩니다. 이것은 마치 불교 신자는 ‘부처님’이라고 하지만, 비신자는 ‘부처’라고 하는 것과 같다고 하겠습니다. 이렇게 해서 그리움에서 그림이 되고, 그림에서 글이 되는 이치를 추론(推論)해 봤습니다. 눈꼽찌꼽만큼은 그럴싸~ 한 생각이 드시는지요? 하하~!

3. 그림(圖)에서 글(書)이 나온 이치와 상통(相通)

앞의 생각을 뒷받침하는 이야기는 차고 넘친다고 하겠습니다. 잘 아시는 것 중에서는 하도(河圖)와 낙서(洛書)가 있겠습니다. 전설(傳說)에 의하면, 하도(河圖)는 복희씨(伏羲氏)가 황하(黃河)에서 나온 용마(龍馬)의 등에 그려진 그림이었다고 전하지만 이미 이것은 거짓말이겠다는 생각을 앞에서 드린 이야기를 잘 읽으셨다면 능히 파악하고 남음이 있겠습니다.

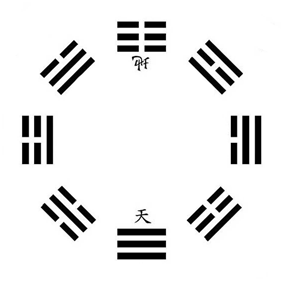

‘그림’이라는 것은, 어느 날 갑자기 물속에서 솟아나는 것이 아니라 오랜 시간을 그리워하다가 그것을 기억하기 위해서 그려놓은 것이라면 말이지요. 그렇지만 그냥 그렇겠거니 하면 됩니다. 복희씨는 그 그림[선천팔괘도(先天八卦圖)]을 그리워하다가 용마를 빙자하여 그려놓았을 것이라고 생각하는 것은 별 문제가 없습니다. 분명히 그 그림은 진리(眞理)를 포함하고 있으니까요.

그런 점에서는 오히려 일부(一夫) 선생의 정역도(正易圖)가 더 이치에 타당하겠습니다. 자기도 모르게 눈앞에 펼쳐지는 어떤 영상이 있어서 처음엔 눈병이 난 줄로 알고 있었다가 계속해서 그것이 없어지지 않자 다시 잘 살펴서 그림으로 그려놨다잖아요? 이것이야말로 진정한 의미에서의 그림인 것입니다.

그림은 영상(映像)입니다. 절에 가면 대웅전 벽에 팔상도(八相圖)나, 십우도(十牛圖)가 있습니다. 그것도 가만히 보면 그림으로 된 스토리라는 것을 알 수가 있습니다. 자신이 깨달은 것을 그리워하다가, 혹은 스승께 전해들은 가르침을 그리워하다가 남겨 놓은 그림이지요. 하도(河圖)를 전해 받은 후학들이 다시 연구와 궁리를 거듭한 끝에 그것을 정리했습니다. 이것은 그림일까요? 글일까요? 예 답은 이미 제목에 나와 있습니다.

하도(河圖)의 그림에서 낙서(洛書)의 글이 되는 과정을 거치는 것은 너무도 당연한 시공(時空)의 흐름이라고 하겠습니다. 시간적(時間的)으로 보게 되면, 그림이 먼저이고 글이 나중입니다. 공간적으로는 같이 머무르게 됩니다. 그래서 후학은 혼란스럽지요. 하도? 낙서? 왜 둘이지? 하도가 먼저야? 낙서가 먼저야? 헛갈리네... 하면서 말이지요. 그러니 그림과 글을 이해하게 된다면 이러한 문제는 간단히 정리가 되겠습니다.

4. 돌고 돌아서 만나게 되는 ‘글’

이렇게 해서 ‘글’은, ‘그리움’에서 변화한 ‘그림’에서 다시 ‘글님’으로 흘러가다가 마침내 굳어지게 된 것으로 몰아가고 있는 낭월입니다. ‘글(契)’과는 아무런 연관이 없다고 하는 생각이기도 합니다. 그림은 그리고, 글은 씁니다. 그러나 3살짜리 아기가 쓴 글은 글이 아니라 그림일 것입니다.

트럼프가 연설하고서 끝에 ‘감사합니다.’라고 했다고 그것을 글로 볼 것만은 아니라고 하는 것과 같은 것이지요. 아마도 그의 원고에는 ‘kamsa habnida’로 그려져 있었을 가능성이 많으니까요. 그래서 그림과 글은 경계가 없습니다. 누구에게는 그림이 글이고, 또 누군가에게는 글이 그림이 되기도 하는 것이니까요.

경위(經緯)야 어떻든 간에 일단 ‘글’까지 왔으면 1차적인 목적은 달성한 낭월입니다. 사실 ‘글’이 종착역(終着驛)은 아니었던 것이기도 한 까닭입니다. 그림이 글이고 글도 글이라는 것까지 합의를 보면 이미 충분하다고 하겠습니다. 실은 ‘글’에서 ‘길’을 찾아야 한다는 생각이 문득 들었던 것이 이 한담편의 실마리였기도 합니다. 그러니까 주제는 ‘글’과 ‘길’인 셈이네요. 참으로 묘한 것은 두 글자 모두 외자로 되어 있다는 것이고, 외자로 된 것은 모두가 소중한 것에 붙여준다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다.

‘쌀’, ‘밥’, ‘물’. ‘산’, ‘해’, ‘달’, ‘눈’, ‘코’, ‘입’, ‘귀’, ‘손’, ‘발’, ‘떡’, ‘빵’, ‘숨’, 그리고 ‘글’, ‘길’까지…… 한 글자도 된 명사들을 생각해 보면 의외로 이러한 것을 많이 발견하게 됩니다. 그래서 또 생각해 봅니다. ‘엄마’가 중요해? 아니면 ‘밥’이 중요해? 정답은 당연히 밥입니다. 왜냐고요? 엄마는 두 글자이고 밥은 한 글자이니까요. 그런 말이 어디 있느냐고요? 그러니까요.

그럼 이렇게 하죠. ‘엄마는 없어도 살지만 밥은 없으면 죽는다.’고요. 그래도 좀 위로가 될까요? 사계절 중에서 가장 중요한 계절은 언제일까요? 힌트는 글자 수에 있습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울... 당연히 ‘봄’이네요. 이렇게 간단할 수가~! ‘봄에 씨를 뿌리지 않은 자는 가을에 거둘 것이 없느니라.’라는 말은 그야말로 사족(蛇足)이죠? 낭월은 ‘말’에도 이런 뜻이 있다고 생각하는 엉터리학자니까요. 하하~!

어어? 말? 말도 닮았네. ‘글’, ‘말’, ‘길’.... 오호~! 이것도 파보면 재미있는 보물이 나올 것 같기는 한데, 오늘의 주제에서 사알짝 벗어나는 감이 있어서 잠시 뒤로 미뤄두겠습니다. 하긴, 말이 글이 된 것이니까, 다시 생각해 보면, 그리움의 마음은 그림이 되고, 이야기를 나눈 말은 글이 되었다고도 할 꺼리가 되지 싶기는 합니다만.... 일단 뒤로. ㅋㅋㅋㅋ

5. ‘길’은 ‘글’에서 찾고, ‘글’은 ‘길’을 안내한다.

이제 본론으로 들어갑니다. 글은 음(一)이 되고, 길은 양(丨)이 됩니다. 이 둘은 한 세트였다는 것을 비로소 깨닫게 됩니다. 그림에서도 ‘그’는 음(陰)이 되고, ‘림’은 양(陽)이 됩니다. 이것이야말로 정말로 재미있는 ‘모음(母音)놀이’입니다. ‘법’은 음이 되고, ‘밥’은 양이 되는 것도 같은 모음의 놀이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 법으로 밥을 만들어 먹는 것이 삶이라고 하는 것인지도 모르겠습니다. 그런데 자음(字音)으로는 이런 놀이를 하기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 자음은 오행(五行)으로 되어있는 것이기 때문에 오행으로 음양놀이를 하기는 쉽지 않은 까닭이기도 합니다.

그러므로 한글은 오행음양(五行陰陽)입니다. 음양오행(陰陽五行)이 아니라는 의미이기도 합니다. 자음(字音)은 오행이므로 먼저 나오고, 모음(母音)은 음양이므로 뒤에 나옵니다. 이 둘이 합쳐지지 않으면 의미가 없는 기호(記號)에 불과합니다만 일단 결합이 되면 비로소 위력을 발휘하는 글님이 되는 것입니다. 오행은 고정불변(固定不變)이고, 음양은 변화막측(變化莫測)입니다. 한글의 이치도 같습니다. 참 신기하지요?

지나는 길에 모음놀이를 해 보는 재미도 소개해 드릴까요? 자음은 같고 모음만 다른 경우에 재미있는 조합들이 의외로 많다는 것이 재미있어서 심심할 적에 하는 놀이 이기도 합니다. 그 중에 몇 가지입니다. 앞 글자는 음(陰)이고 뒷 글자는 양(陽)으로 봐도 됩니다.

멋과 맛 - 마음은 멋을 알고 몸은 맛을 안다.

응과 앙 - 아기가 우는 소리에 음양이 있나 하고..(응앙이 변해서 으앙)

법과 밥 - 마음은 법을 찾고 몸은 밥을 찾는다.

어와 아 - 어는 혼동(?)이고 아는 깨침(!)이다.

몸과 맘 - 몸은 수동적으로 있고, 맘은 역동적으로 논다.

독과 덕 - 쌓이면 독이 되고 베풀면 덕이 된다.

욕과 약 - 거부하면 욕이 되는 것도, 수용하면 약이 된다.

글과 길 - 담아놓은 부호는 글이고, 그것을 꺼내면 길이 된다.

굴과 골 - 뚤리면 굴이고, 패이면 골이다. (골은 고랑)

똑과 딱 - 오는 괘종시계는 똑이고, 가는 괘종시계는 딱이다.

틱과 톡 - 괘종시계 소리의 서양사람 귀에 들리는 소리이다.

후와 호 - 차게 할 때는 후~ 하고, 따뜻하게 할 때 호~ 한다.

너와 나 - 남은 너이고, 자신은 나이다.

여와 야 - 안쪽은 여(與)당이고, 바깥은 야(野)당이다.

곤과 건 - 안정된 것(坤)은 땅이고 변화되는 것(乾)은 하늘이다.

님과 남 - 마음이 보이면 님이고, 몸만 보이면 남이다.

그리고 드물게는 자음변화로도 표시되는 것도 있습니다.

물과 불 - 물질적인 원소는 물이고, 정신적인 원소는 불이다.

대략 이런 식으로 놀이를 하면 됩니다. 그러다가 글과 길도 생각하게 된 것이었다는 말씀이기도 합니다 ‘글 속에 길이 있다’는 말은 어딘가에서 들어봤음 직 합니다. 이것은 글이 체(體)가 된다는 의미이기도 하네요. 그런데 글이라고 다 같은 글은 아니죠? 글은 비록 오행음양의 이치로 만들어 졌지만 그것을 어떻게 쓰느냐에 따라서 그 변화도 또한 무궁무진(無窮無盡)하니까요.

글로 사람을 살리고 또 글로 사람을 죽이기도 합니다. 요즘은 과거의 댓글로 인해서 감옥에 갇히는 사람도 자꾸 늘어나고 있네요. 글은 좋은 것이지만 잘 써야지 그렇지 않으면 큰일 난다는 의미를 그대로 보여주는 것 같습니다. 물론 낭월의 생각이야 당연히 ‘길(十)’로 안내하는 그 글을 말합니다. 길은 도(道)이니까요.

『노자(老子)』는 길을 안내하고 있습니다.

『장자(莊子)』도 길을 안내하고 있습니다.

『사기(史記)』도 또한 길을 안내하고 있습니다.

그러므로 이들은 모두 ‘길을 안내하는 글’입니다. 이러한 글을 많이 만날수록 행복한 삶이 될 가능성은 그만큼 높아진다고 해도 되지 싶습니다. 낭월은 이러한 글들로 인해서 오늘을 살아가고 있다고 믿습니다. 그리고 지금도 미쳐 다 읽지 못한 글들이 쌓여있는 책장을 보면서 흐뭇해하기도 합니다. 참으로 아름다운 글님들이 가득하거든요.

이렇게 생각해 보니까, 과연 ‘글’의 의미가 더욱 크게 다가옵니다. 그래서 글을 떠날 수가 없다는 생각이 듭니다. 글과 가까이 하는 사람은 길을 찾게 될 가능성이 더 높아진다고 해도 되지 싶습니다. 그럼 글을 멀리한다면 아무래도 길을 찾는 시간이 더 오래 걸릴 수도 있겠네요. 왜냐하면 글은 이미 가본 사람들이 그 생각을 적어놓은 것이니까 이정표(里程標)과 같은 것이잖아요.

이정표를 알고 길을 가는 사람은 그렇지 않은 사람에 비해서 시행착오(試行錯誤)도 줄어들 것이고, 그만큼 빨리 길에 도달할 수가 있을 것이니 그 길에 도달한 다음에서야 비로소 글을 남길 수가 있는 것이라고 생각해 봅니다. 그런 의미에서 낭월이 써놓은 글도 언젠가는 길을 안내하는 아름다운 글이 되었으면 하는 바람이 적다고는 못하겠네요. 그래서 쓰는 글이기도 합니다만, 글이 길로 안내하지 못하고 구렁텅이로 안내하게 될까봐 그 점이 걱정입니다. 엇? 구렁텅이? 이것도 뭔가 건드려 볼만 하겠는데요. 그렇다면 ……

6. 길[十]로 가는 글, 굴[○]로 가는 글.

제목에서 굴의 표시로 ‘○’을 선택한 것은 공(空)의 의미입니다. 헛된 일이라는 의미이고, 동굴의 구멍이기도 합니다. ‘굴’에서 나온 말이 ‘구렁텅이’로 잘못 유도되었을 수도 있으려니 싶은 생각이 문득 들었습니다. 원래는 주거지의 역할을 충실히 해 준 굴이었지만 집에서 생활하면서 굴은 도피처이기도 하고, 세상을 등지는 의미도 되었으며 구렁텅이까지도 떠올릴 수가 있는 것으로 이해를 해 봅니다. 땅굴, 두더지굴, 매음굴(賣淫窟)과 같은 느낌입니다.

길은 자유로 가는 길이고, 구렁텅이는 감옥으로 가는 길입니다. 글을 잘 쓰면 두고두고 많은 사람들이 그 길을 따라서 천국(天國)에 다다를 것이니 모두 ‘글 배’를 타고 왔다고 칭송(稱頌)하면 그 뱃삯은 고스란히 글쓴이에게 돌아갈 테니 말이지요. 세금도 붙지 않는 알찬 수확이라고 할 테니 이것을 모른다면 할 수 없지만 알고 나서야 이런 사업을 하지 않을 이치가 없다고 하겠습니다.

필화(筆禍)는 글을 잘못 썼거나, 제대로 쓴 글이지만 해석을 잘못해서 생기는 재앙(災殃)입니다. 처음에 쓴 사람은 잘 썼는데 읽는 사람이 잘 못 읽어도 일어날 수 있는 일이기 때문에 글 탓만 할 수는 없는 일이겠지 싶습니다. 그래서 글을 쓸 적에는 오독(誤讀)이 일어나지 않도록 잘 써야 한다는 책임감(責任感)도 하나 추가됩니다.

대전에 나갔다가 길을 잘못 들어서 원하지 않은 코스로 한 바퀴 돌았습니다. 문득 글과 길의 생각이 다시 떠올랐습니다. 이정표는 대체로 잘 되어 있는 글입니다. 글대로만 따라가면 바른 길이 될 수밖에 없는 것이지요. 그런데, 그것을 잘못 읽었던 것입니다. 100m앞에 가서 우회전 하라는 것을 바로 우회전하라는 뜻으로 읽은 것이지요.

여하튼 글을 잘못 읽은 죄로 비싼 휘발유 때면서 공기 오염시키면서 시간을 허비했습니다. 그러나 일단 진행하고 나면 후진은 없습니다. 이것은 길이기 때문입니다. 앞으로 갈 수밖에 없었고, 다시 유턴을 두어 번 한 다음에서야 비로소 원하는 길을 만날 수가 있었습니다. 글을 잘못 읽는 것은 책에 있는 것만이 아니라는 것을 문득 생각했습니다.

얼마 전에 영화 『남한산성』을 보게 되었습니다. 가슴이 아픈 장면이 나왔는데, 최명길이 왕을 대신해서 항복문서를 써야 할 상황이 발생했습니다. 어쩔 수 없이, 글을 배운 죄로, 벼슬살이를 한다는 이유로, 쓰지 않을 수 없었던 상황이었습니다.

대신들은 많았지만 아무도 그것을 쓰려고 하지 않을 뿐더러 그것을 쓴 다음에 닥쳐올 후환(後患)까지도 모두 인지하고 있었는데, 어쩔 수 없이 그 글을 써야 한다는 것을 알고서 받아들이는 장면에서 그 심정을 조금이나마 이해할 수 있을 것 같아서였습니다. 글은 길인데, 길이 아닌 글을 써야만 한다는 그 마음에 왜 글을 배웠던가 싶은 마음도 들었을 것을 생각해 봤습니다.

더구나 봄에 잠실에 갔다가 삼전도비(三田渡碑)를 눈여겨봤었거든요. 홍타이지(太宗)가 명해서 쓰게 되었다는 비문의 글은 이조판서와 홍문관·예문관의 대제학을 겸하고 있던 이경석(李景奭)이 짓고, 글은 당대의 명필로 꼽히는 오준(吳竣)이 썼으며, 전액(篆額)의 글씨는 예조참판이었던 여이징(呂爾徵)이 썼다는데 이들의 마음도 또한 최명길과 같지 않았을까 싶었습니다. 이것은 가서는 안 되는 길도 가야하는 글이라고 해야 하겠습니다.

그 길이 구렁텅이인 줄을 알면서도 가야 하거나, 교묘(巧妙)하게 기교를 발휘해서 혹세무민(惑世誣民)을 해서 들키지만 않으면 대박이라는 생각으로 글장난을 하기도 합니다. 그러다가 요행히 성공을 할 수도 있겠지만 비록 성공을 했더라도 글의 신(神)이 본다면 이미 대역죄인(大逆罪人)이라고 해야 하지 싶습니다.

심지어(甚至於), 이렇게 쓰고 있는 한담(閑談) 한 편에서 조차도 나름대로의 길을 안내하는 힌트를 담아놓고 싶다는 욕심은 어쩔 수가 없나 봅니다. 길을 안내하겠다는 생각으로 쓴 글이라도 누군가에게는 굴로 유인(誘引)하는 사악(邪惡)한 결과가 될 수도 있지 않겠냐는 막연한 두려움이기도 합니다.

글을 잘못 쓰거나, 잘못 쓴 글을 읽고서 해석조차도 잘못하게 된다면, 결국은 악마의 굴로 떨어져서 속된 말로 ‘골’로 갈 수밖에 없는 여정(旅程)이 기다리고 있을 수도 있다는 것을 생각해 보는 아침입니다. 그러므로 글을 잘 쓰거나, 잘 쓴 글을 읽고 지혜를 배우게 된다면 천국의 계단으로 에스컬레이터를 타고 올라가서 극락(極樂)을 누릴 수가 있는 것도 또한 글이라고 생각합니다.

벗님께서도 좋은 글을 보시면 낭월에게 나눠주시기 바랍니다. 오늘 아침에는 이렇게 글타령을 하면서 알찬 가을이 될 방법이 무엇인지를 생각해 봅니다. 그리고 벗님의 길에도 백천일월(百千日月)을 한꺼번에 밝혀 놓은 듯이 빛나는 나날이 되시기를 기원(祈願)합니다. 고맙습니다.

2017년 11월 13일 계룡감로에서 낭월 두손모음