[572] 제44장. 소요원(逍遙園)

15. 육친궁(六親宮)

==============================

“다음은 「자녀(子女)」편이구나. 이것도 읽어볼 테니까 잘 살펴봐.”

“예, 누님. 읽어보시지요.”

기현주가 기대에 가득 찬 표정으로 책을 읽었다.

자녀근지일세전(子女根枝一世傳)

희신간여살상련(喜神看與殺相連)

‘자녀는 뿌리와 가지가 되어 일세(一世)를 전하니

용신과 편관이 서로 연관이 있는지를 살피라’

원문을 읽은 기현주가 우창에게 물었다.

“이렇게 풀이하면 되는 거지? 내용은 어렵지 않은데 자식은 왜 편관(偏官)인 칠살(七殺)을 보라고 했지? 그리고 희신이라고 되어 있는 것은 부처(夫妻)에서 말하듯이 용신을 의미한다기에 그렇게 풀이해 봤어.”

“잘하셨습니다. 그렇게 읽으시면 됩니다. 아마도 칠살을 말한 것은 남자의 기준에서 음양이 같은 까닭이므로 아들을 의미한 것으로 해석이 됩니다. 대를 잊는 것은 아들일 테니 말이지요.”

“아, 그래서였구나. 그러니까 정관은 음양이 다른 자녀라서 딸이라고 한단 말이지?”

“그렇게 이해해도 무방하지 싶습니다.”

우창의 말을 듣고 있던 갈만이 궁금하다는 듯이 물었다.

“감히 여쭙습니다. 편관이란 어떤 관계를 의미하는 것입니까?”

갈만이 너무 조심스럽게 묻자 우창이 웃으며 말했다.

“궁금한 것을 묻는데 ‘감히’라고 할 것도 없네. 그냥 궁금한 것은 물으면 되는 것일 뿐이지. 답을 하고 말고는 내가 결정할 테니까 그런 것에 마음을 쓰지 말고 언제든 궁금한 것은 묻기를 바라네. 하하하~!”

“알겠습니다. 스승님.”

“편관이란 십성(十星)에서 나를 극(剋)하는 오행으로 음양이 같은 것을 이르는 별칭(別稱)이라고 할 수가 있겠네. 가령 광덕의 사주를 기준으로 본다면 일간이 경(庚)이니까 편관은 병(丙)이나 사(巳)가 되는 것으로 보면 되겠네.”

“아, 그렇습니까? 그런데 이해가 안 되는 것이 또 있습니다.”

“뭔가?”

“자식이 나를 극한다는 뜻입니까? 어떻게 그럴 수가 있습니까? 이 땅에는 엄연히 삼강오륜(三綱五倫)이 있지 않습니까? 자식이 아버지를 극제(剋制)한다는 말은 과연 타당한 것인지요? 이것은 인륜(人倫)을 저버리고 금수(禽獸)가 행하는 패륜(悖倫)이지 않습니까?”

갈만의 말에 자원이 재미있다는 듯이 웃으며 말했다.

“호호호! 광덕 선생은 생각하는 것이 어찌 그렇게도 유가(儒家)의 서생(書生)을 닮았을까요? 유학(儒學)과 명학(命學)이 다르다고 하는 것을 생각해 보지 않았기 때문에 나온 말인가요? 호호호~!”

자원의 말에도 동의할 수가 없다는 듯이 따지듯이 말했다.

“아무리 유학과 명학이 다르다고 해도 원칙(原則)이 있고 정서(情緖)가 있지 않겠습니까? 어떻게 그런 발칙한 이론을 내세울 수가 있단 말입니까? 그래서 아무리 생각해 봐도 이해하기 어렵습니다.”

기현주도 두 사람의 대화가 재미있다는 듯이 귀를 기울였다. 자원이 갈만의 말을 듣고 잠시 생각하다가 질문했다.

“자식은 누가 낳나요?”

“그야 부모가 합방해서 태어나는 것이니 부모가 낳는 것이 아닙니까?”

“자식은 경(庚)에게 어떤 오행이어야 할까요?”

“당연히 금생수(金生水)가 되니까 수(水)라야 하지 않겠습니까? 아들이라면 임(壬)이 될 것이고 딸이라면 계(癸)가 되어야 하는 것이겠습니다.”

갈만이 비록 자평법에는 초보라고 하겠지만 이미 박학다식(博學多識)한 견문이 있었던지라 오행의 이치를 바로 응용해서 대답했다. 그 말을 듣고서 우창이 대답했다.

“맞는 말이네. 실로 그러한 주장을 했던 학자도 있었지. 유가(儒家)의 관점에서 이치에 타당하지 않다고 본 것이라네.”

우창의 말에 기현주가 신기하다는 듯이 말했다.

“아니, 일반 유학자(儒學者)의 말이야 그럴 수도 있다고 하겠으나 명학자(命學者)도 그런 주장을 했단 말이야? 그것참 신기한 이야기네? 도대체 누가 그런 이론을 전개했을까?”

“예전에 재상(宰相)을 지냈던 진소암(陳素庵)이라고 하는 사람이 있었는데 자녀를 관살(官殺)로 대입하는 문제를 철저하게 배척하고 식상(食傷)으로 대입해야 한다는 주장을 펼쳤지요.”

우창의 말에 갈만이 다시 물었다.

“그러니까 말입니다. 제자의 생각에도 그것이 맞을 것으로 생각됩니다. 그런데 왜 애초에 윤리적(倫理的)으로 맞지 않는 이론이 나오게 되었던 것입니까? 그러한 이론을 만든 사람이라고 해서 삼강오륜을 몰랐던 것으로 보기는 어렵지 않겠습니까?”

“당연하지. 그랬음에도 불구하고 이렇게 논리적으로 모순이 있어 보이는 이론을 주장했던 것에도 당연히 그만한 까닭이 있지 않겠나?”

“맞습니다. 그것이 궁금합니다. 모든 이론에는 그렇게 된 연유가 있을 테니까 말입니다. 스승님께서는 어떻게 생각하셨는지 궁금합니다.”

“일설(一說)을 예로 든다면, 모친(母親)의 자녀는 식상(食傷)으로 본다는 점이지. 여기에 대해서는 이론이 없겠지?”

“아, 그렇습니까? 몰랐습니다. 그러니까 남녀에 따라서 대입하는 방법이 다르다는 뜻입니까?”

“그렇다네. 여인은 자식을 낳는 것으로 봤던 고인의 판단으로 여인의 자녀는 식상으로 봤지. 그런데 문제는 부친(父親)의 자녀도 식상일 수가 있느냐는 점에서 고민을 많이 했을 것이네.”

“왜 그렇게 고민했다는 말씀입니까? 당연한 것이 아닙니까?”

“실은 그 전 단계에서 문제가 있는 것이라네. 남편(男便)을 동등한 오행으로 대입했다면 남녀 공(共)이 자녀는 식상이 맞지. 그런데 부부유별(夫婦有別)의 주장이 있지 않은가?”

“아, 맞습니다. 남존여비(男尊女卑)가 있습니다.”

“그렇다면 같은 오행으로 대입하는 주장을 내세울 수가 있었겠는가?”

“어렵겠습니다. 그러니까 여기에서부터 흐름이 뒤틀리게 되었다는 뜻이로군요. 말씀을 듣고 보니까 그 점에 대해서는 이해됩니다.”

갈만이 비로소 이해하는 것으로 보자 우창이 말을 이었다.

“그렇다면 다시 생각해 볼까? 부모는 같은 대상으로 놓지 않으면서 자녀에 대해서는 같은 관점으로 보게 된다면 이것이야말로 더 큰 모순이 아니겠나?”

우창의 말에 갈만은 머리가 혼란스러운지 잠시 생각에 잠겼다. 그러자 기현주가 말했다.

“그러니까 동생의 말은 겁재(劫財)를 부부가 동등하게 배우자로 삼게 된다면 말끔히 해결된다는 말이잖아?”

“그렇습니다. 누님.”

“아니, 동생은 어떻게 그런 생각까지도 해 봤단 말이지? 참으로 신기하고도 대단하구나. 호호호~!”

“첫 단추가 잘못되었는데 끝 단추만 탓하는 것이 참으로 어색하지 않습니까?”

“그것이야말로 모순에 빠진 이야기로구나. 진소암은 부부유별은 그대로 두고 자녀의 차별은 또 문제가 있다고 하니 이것이야말로 자가당착(自家撞着)에 빠진 꼴이지 뭐겠어?”

“이제 누님도 이해하신 것이 분명하시지요?

“정말 듣고 보니 어렵지 않게 이해가 되는걸. 그런데도 학자들은 여전히 그런 주장도 한단 말이구나.”

“맞습니다. 그런데 이러한 모순에 대해서 하충 스승님께서 말끔히 정리를 하셨습니다.”

“아니, 또 하충 스승님이야? 뭐라고 하셨기에 이렇게 뿌리 깊은 두통거리를 해결하셨단 말이야?”

“자녀를 십성(十星)으로 대입하지 않고 궁(宮)으로 자리를 잡았기 때문이지요. 이렇게 되면 부부유별이든 자녀차별이든 언급할 필요가 없어지게 되는 것이니까 말입니다.”

“가만, 배우자는 일지(日支)라고 했잖아? 그렇다면 자녀가 머무르는 자리는 시지(時支)일까?”

“그렇습니다. 그래서 시지(時支)에 용신(用神)이 있으면 자녀가 효도하고 기신이 있으면 불효(不孝)한다고 본 것이니 이로써 자녀관살론(子女官殺論)은 발을 붙일 곳이 없어지게 된 것입니다. 어떻습니까?”

우창의 말을 듣고서 기현주가 무릎을 치면서 감탄했다.

“역시! 동생이 왜 하충 스승님을 존경하는지 비로소 이해되는구나. 그 이유에는 이러한 것도 포함되어 있었던 것이었네? 과연 놀라워!”

기현주의 말에 우창이 미소를 짓고는 말을 이었다.

“맞습니다. 적천수는 옳기도 하고 틀리기도 하다는 것을 알게 되니까 이치에 맞는 것은 수용(受容)하고 틀린 것은 수정(修整)하고 의미가 없는 것은 삭제(削除)하는 과정이 필요하다고 하는 것입니다.”

“당연히 그래야지. 다만 용기가 필요할 뿐이잖아. 그런데 동생은 그러한 것에 과감하게 칼을 뽑았구나. 감동이야. 호호호~!”

기현주의 말과 우창의 말을 들으며 생각에 잠겼던 갈만이 말했다.

“알겠습니다. 해결책을 찾았군요. 그렇다면 논리적으로 모순이 있는 이론과 주장은 일소(一掃)하고 그렇게 정리된 논리로 자리를 잡으면 간단하겠습니다.”

“그렇다네. 세월이 더 흐르고 나면 그렇게 될 것으로 생각하네.”

우창의 말에 기현주가 또 궁금하다는 듯이 물었다.

“그러니까 시지(時支)에 관살(官殺)이 있으면 자녀가 출세하고 성공해서 부모를 잘 봉양한다는 뜻으로 보면 안 될까?”

“왜 그렇게 생각하셨습니까?”

“희신과 살(殺)이 서로 연결되어 있으면 좋다는 적천수의 내용을 살릴 수가 있을지 싶어서 해 본 생각이야.”

“그것조차도 군더더기입니다. 하하하~!”

“왜?”

“편관이라도 용신이라면 길하겠으나 만약 기신이라면 일생을 자식으로 인해서 힘들게 될 것이기 때문이지요. 결국은 ‘희신(喜神)’이라는 두 글자에 달려있다고 하는 것으로 적천수의 자녀편을 이해하면 되겠습니다. 이것만은 틀림이 없으니까요.”

우창이 이렇게 정리하자 기현주도 더 궁금한 것이 없어졌다.

“결국은 용신을 알아야 한다는 말이구나. 그렇지?”

“맞습니다. 그래서 부처(夫妻)편이나 자녀(子女)편에 나오는 희신(喜神)은 용신을 의미한다고 보는 것이 맞지 싶습니다. 실로 적천수의 상편(上篇)에는 ‘용신(用神)’이라는 두 글자가 나오지 않습니다. 그로 미뤄서 생각해 보건대, 여기에서 말하는 희신은 ‘일간이 가장 기뻐하는 글자’라고 봐야 할 것이고 그것은 바로 용신이 아니고 무엇이겠는지를 생각해 보면 말끔하게 정리가 될 것입니다.”

“정말이구나. 과연 논리 하나하나가 모두 이치에 부합하네. 그렇다면 다음 구절로 넘어가도 되겠다. 그렇지?”

“당연합니다. 어서 살펴보시지요. 하하~!”

기현주는 다시 다음의 「부모(父母)」편을 읽고 풀이했다.

부모혹흥여혹체(父母或興與或替)

세월소관과비세(歲月所關果非細)

‘부모가 혹은 흥성(興盛)하거나 쇠퇴함은

운과 관련이 있으나 자세하지는 않으니라’

글을 읽고서 기현주가 말했다.

“아니, ‘과비세(果非細)는 자세하지 않다는 말이잖아? 그러니까 ‘자세히 알 수가 없다’는 것은 또 무슨 뜻이야?”

“경도 선생의 솔직한 고백(告白)이 아니겠습니까?”

“그건 또 무슨 말이야?”

“당연히 부모의 일은 자세히 알 수가 없을 테니 말입니다. 실로 자녀의 사주에서 부모의 길흉까지 논한다는 것이 타당하겠습니까?”

“그 까닭을 설명해 줘봐. 이해가 안 되네.”

기현주가 다시 묻자 우창이 설명했다.

“그 사람의 팔자는 그 사람을 논하는 것은 맞습니다. 부모와 자녀의 출세까지도 논하는 것은 의미없는 확대해석(擴大解釋)이라는 뜻이지요. 그러니 비록 고서에서는 부모의 길흉까지도 알 수가 있다고 했을지라도 경도 선생이 임상(臨床)해 본 바로는 그것은 자세하지 않으니 너무 깊이 대입할 필요가 없다는 뜻이 아니겠습니까?”

“그래서 은근슬쩍 ‘세월 탓이기도 하다’고 둘러 붙이는 것이었어?”

“우창은 그렇게 이해했습니다. 하충 스승님은 부친은 연간(年干)에서 살펴보고 모친은 연지(年支)에서 살펴보면 된다고 하셨습니다. 이것조차도 일간(日干)으로부터 떨어져 있으니 지나치게 믿지 말고 대략적으로 참작만 할 따름이라고 하셨습니다. 그러니 이로 미뤄서 생각해 본다면 자기의 팔자에서 부모를 논하는 것은 큰 의미가 없는 것으로 보는 것이 타당하다고 여기고 있습니다.”

우창의 말에 기현주가 의외라는 듯이 다시 물었다.

“아니, 부모는 월주(月柱)에서 보는 것이 아니었어? 연주(年柱)는 조상궁(祖上宮)이라고 해서 윗대의 영향력을 보는 것으로 알고 있었는데 말이야.”

“그런 말이 있는 것도 사실이기는 합니다만 이미 부모가 조상이지 않습니까? 자신의 팔자에서 조상을 부모 외에 또 무엇을 생각한다는 말인지 오히려 우창은 그것이 더 어색하다고 생각이 됩니다.”

“어? 그런가? 하도 그렇게 말을 들어와서 그런가보다 했지. 그러면 월주는 어떻게 보면 되지?”

“월주는 형제(兄弟)와 자매(姊妹)의 궁으로 보면 됩니다. 그러니까 다음 대목에 나오는 형제에 대한 것은 사주에서 살피되 월지를 보면 된다고 이해합니다.”

“그렇다면 월지만 보면 형제가 잘 되는지 못 되는지를 알 수가 있는 거야?”

“그것도 너무 깊이 생각하지 않는 것이 좋습니다. 혹 살펴보고자 한다면 그렇게 볼 수도 있다는 정도일 따름이지요. 그리고 말이 되는 것이 월지(月支)는 사회궁(社會宮)이기도 합니다. 세상을 살아가는 이치는 어려서 함께 자란 형제들로부터 배우는 것이니 말이지요. 부모는 기르지만, 세상의 질서는 형제들로부터 깨닫게 되니 말이지요. 그래서 형제가 없는 사람은 사회생활을 익히는데 어려움이 있다고 하지도 않습니까?”

“맞아! 그러고 보니까 그런 말을 들었던 기억이 나네.”

“그러니까 형제의 편에 대해서도 읽어보고 넘어가면 되겠습니다. 하하~!”

“동생의 설명을 듣고 보니 의미가 명쾌하네. 알았어. 그러니까 이러한 대목은 형식이라도 갖추려고 써놓은 것이란 말이지?”

“그런 뜻도 있을 것이고, 혹 어떻게 해야 할 것인지 몰라서 우왕좌왕할 후학을 위해서 너무 깊이 생각지 말라는 의미일 수도 있을 것입니다.”

기현주는 우창의 설명을 듣고는 마지막 항목인 「형제(兄弟)」편을 읽고 풀이했다.

형제수폐여수흥(兄弟誰廢與誰興)

제용재신간중경(提用財神看重輕)

‘형제 중에 누가 폐(廢)하고 누가 흥(興)한가

월령의 재성이 용신이라면 경중(輕重)을 보라’

이렇게 읽고 난 기현주가 반갑다는 듯이 우창에게 말했다.

“어머나! 이것 봐 제강(提綱)을 보라고 했잖아? 그렇다면 적천수에서도 형제는 월령에서 보면 된다는 의미로 이해하는 것이 되겠네?”

“그렇겠습니다. 좀 막연하긴 합니다만 그래도 억지로라도 이해한다면 그렇게 봐도 타당하겠습니다. 하하~!”

“알았어. 내가 정리를 해 봐야 하겠구나.”

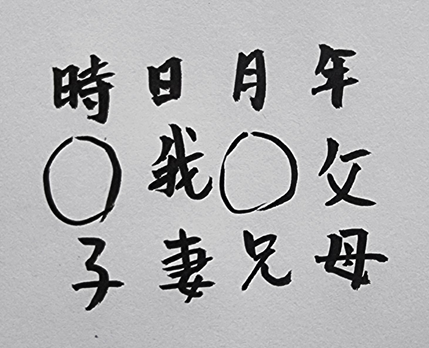

이렇게 말한 기현주가 종이에 연월일시를 썼다.

“동생의 말대로 이렇게 이해하면 된다는 거지?”

“맞습니다. 잘 정리하셨습니다.”

“그런데 월간(月干)과 시간(時干)은 왜 비어있지? 월간은 형(兄)이 되고 월지는 제(弟)가 되는 것으로 보면 안 되나? 또 시간은 아들로 보고 시지는 딸로 볼 수도 있을 것 같은데 말이야.”

“그것참 기발합니다. 하하하~!”

“그래? 말이 된단 말이지?”

“아닙니다. 우창이 본 심리추명에는 그러한 말이 없었습니다. 그러니 그렇다고 말씀은 못 드리겠지만 발상이 재미있기는 합니다. 하하~!”

“그래? 그렇다면 앞으로 그렇게 생각하고 살펴보는 것은 어때?”

“좋은 방법이기는 합니다만, 실은 우창에게는 별로 흥미를 끄는 부분이 아니어서 관심 밖입니다. 혹 누님께서 생각이 있으시면 눈여겨보셔도 되겠습니다.”

“쳇, 괜한 짓은 할 필요가 없단 말이지? 알았어. 호호호~!”

“중요한 것은 배우자와 자녀입니다. 그중에서도 부부가 가장 중요하다고 하겠지요. 이렇게 살피게 되면 삼강오륜도 건드리지 않으면서 자평법의 이치도 거스르지 않으니 그야말로 일거양득(一擧兩得)이지 않겠습니까? 다만 중요한 것이라고 한다면 해당하는 위치에 희용신(喜用神)이 자리하고 있으면 내 삶에 도움이 되는 인연으로 보고 기구신(忌仇神)이 자리하고 있으면 매사에 조심하면 되는 것일 따름입니다.”

“그래 잘 알았어. 오늘 참으로 중요한 것을 배웠구나. 그런데 숙부(叔父)나 조부(祖父)는 어떻게 대입해야 하지?”

“논할 방법이 없습니다. 구태여 봐야 한다면 모친과 같은 단계인 이모(姨母)나 외숙(外叔)은 인성(印星)으로 살펴서 음양으로 남녀를 대입할 수는 있을 것입니다. 가령 명주(命主)가 곤명이라면 일간과 같은 음양은 이모가 되고 다른 음양은 외숙(外叔)이 된다고 보는 편법을 사용할 수가 있을 것입니다. 그렇지만 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 중요한 것은 자기의 마음을 살펴서 판단하는 것이 아니겠습니까?”

“맞아, 그렇긴 하지만 그래도 물어본단 말이야. 그러한 경우에 무슨 말이라도 해야 하니까 미리 어떻게 방향을 잡아놓으면 될 것인지는 알려줘야지.”

“그렇게 따지면 됩니다. 그러니까 그 나머지의 방법은 일반적인 자평법의 이론대로 적용해서 말해주면 될 것입니다. 중요한 것은 부모(父母), 형제자매(兄弟姉妹), 부부(夫婦), 그리고 자녀(子女)일 따름입니다. 이 외에 더 찾아봐야 의미가 없으니 혹 물으면 그들의 팔자를 찾아서 의견을 나누는 것으로 충분할 것입니다.”

“하긴 그래. 동생의 말이 맞기는 하지. 그런데 만약에 시주(時柱)를 모르는 사람이 적지 않은데 그러한 경우에 자녀를 물으면 뭐라고 대답해야 할지도 걱정이기는 하네. 종전대로라면 남자는 관살을 찾아서 살피고 여자라면 식상을 살피면 되는데 시지(時支)를 반드시 알아야만 한다니까 그것은 조금 걱정되는구나. 다들 부모에 대해서는 몰라도 자녀는 관심이 많은데 말이야.”

“왜 걱정하십니까? 우리에겐 오주괘(五柱卦)라는 요술 방망이가 있지 않습니까? 점괘에서는 궁이 없으므로 성으로만 대입해서 판단하면 됩니다. 그러니까 전혀 걱정하실 필요가 없잖습니까? 하하하~!”

기현주는 우창의 말을 듣고서야 겨우 걱정하지 않아도 되겠다고 생각할 수가 있었다. 그러자 이번에는 갈만이 물었다.

“스승님께 여쭙습니다. 말씀을 듣고 보니까 우리 덕국(德國:독일)의 사람들이 생각하는 것과 너무나 흡사해서 내심으로 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 부모와 자녀까지만 생각한다는 것을 알아냈는지 감탄이 저절로 나옵니다.”

갈만의 말에 우창이 오히려 신기한 생각이 들어서 물었다.

“그런가? 덕국에서는 어떻게 하기에 그런지 설명을 좀 들어볼까?”

“덕국의 사람들은 부모까지만 생각하고 자녀까지만 마음을 쓸 뿐입니다. 그 외에 대해서는 남보다는 가까운 정도로만 생각하니까요. 그런데 조상을 연주에서 찾는다는 논리의 부당함을 이렇게 명료한 논리로 정리하는 것을 보니 저절로 감탄이 되었고, 그래서 더욱 열심히 배워야 하겠다는 생각이 들었습니다. 참으로 놀랍습니다.”

“그런가? 그것참 우연치고는 재미있구나. 아무래도 하충 스승님의 혜안이 동서(東西)를 관통(貫通)하셨나 싶기도 하네. 하하하~!”

갈만과 우창의 대화를 듣고 있던 기현주도 신기하다는 듯이 말했다.

“아니, 하충 스승님이 그러한 풍습에 대해서 들은 바도 없었을 텐데 어떻게 그런 주장을 하게 되셨는지 참 신기하구나.”

“아마도 자연의 이치는 동서가 없지 않을까 싶습니다. 어쩌면 유교의 영향으로 조상을 잘 모셔야 한다는 압박으로 인해서 부친의 십성을 편재(偏財)로 본다고 해서 노발대발(怒發大發)하시는 재상도 있는데 그러한 것을 일소(一掃)해 버리니 참된 깨달음을 얻으신 것으로 생각됩니다. 하하~!”

“맞아! 그렇게 보는 것이 타당하겠어. 육친에 대해서도 풀이하자면 엿가락처럼 길게 늘어질 텐데 각각의 궁에 대해서 희기(喜忌)를 적용하면 너무나 쉽게 해결이 되어버리니 이렇게 하면 얼마나 많은 시간을 절약하겠느냐는 생각이 들어서 통쾌한걸. 호호호~!”

우창도 기현주가 육친궁(六親宮)의 의미를 이해하고 좋아하는 것을 보자 기뻤다. 기현주가 다시 책을 보면서 생각에 잠겼다.