[770] 다시 보게 되는 적천수 「천도장(天道章)」

작성일

2022-02-12 06:45

조회

28512

[770] 다시 보게 되는 적천수 「천도장(天道章)」

안녕하세요. 낭월입니다.

절간의 정월은 다른 때에 비해서 약간 분주한 편입니다. 그 중에서도 원고를 하나 마무리 하느라고 또 신명나게 지내다 보니 한담을 들여다 볼 겨를이 없었나 봅니다. 이제 놓았던 『오행소설 적천수』를 쓰고 있는 중입니다. 재미있는 것은 글을 쓰는 낭월이 더 신난다는 것입니다. 열 손가락이 다음엔 어떤 이야기를 들려줄지 알 수가 없기 때문이죠. ㅎㅎ

엇그제는 우창이 드디어 강호의 유람을 끝내고 적천수를 공부하기 시작했습니다. 물론 학당에 연재하고 있는 [357편] 보다는 훨씬 훗날의 이야기입니다. 대략 잡아서 2년 후쯤 만나게 될 내용을 지금 쓰고 있는 셈입니다. 그런데 저녁에 잠자리에 누웠는데 문득 한 생각이 일어났습니다. 2년 후에 읽을 독자도 소중하지만 오늘 읽고 있는 독자가 더 중요한데 다른 이야기들이야 그렇다고 하더라도 적천수의 「천도장」은 오늘 들려드리고 싶다는 생각이 일어났습니다.

"가불? 외상? 선물? 뭐 하여튼요~!"

ㅎㅎ 문득 주현영 기자가 떠올랐습니다. 그래서 그 말투를 흉내 내 봤네요. 보고 있으면 우째 그리 구엽던지. ㅋㅋㅋ

왜 그 언젠가 천지창조에 대한 이야기도 미리 올려드렸던 적이 있었지 싶습니다. [757편]이었네요. 아, 그것은 지난 것을 수정하면서 생각한 것이 있어서였나 봅니다. 이렇게 글을 쓰다가 한 마음이 동해서 선공개를 하고 싶었습니다. 마음이 동하면 행동이 따라야지요. 적어도 몇몇 독자 님은 분명히 기뻐할 것임을 믿는 까닭입니다. 너무나 열렬한 학구열에 불타는 벗님들이시니까요. 하하~!

1. 천도장(天道章)에 대한 책부터 구경하고

대동소이합니다만, 그래도 적천수의 여러 판본에 나온 천도장의 주석이 약간 다른 부분을 살펴보게 됩니다. 어차피 기록은 남고 그 기록을 통해서 후학은 선현의 마음을 이해할 수밖에 없습니다. 그렇기에 시행착오를 겼었던 고인들의 열정어린 피땀을 옆에서 느낄 적에 감사함과 책임감을 같이 느끼곤 합니다.

낭월이 오행소설 적천수에 바탕으로 삼는 책은 얼마 전에 구입한 『적천수전정』입니다. 그리고 이 책에서 천도(天道)를 「천도장(天道章)」이라고 해서 그렇게 따르고 있는 셈이기도 합니다.

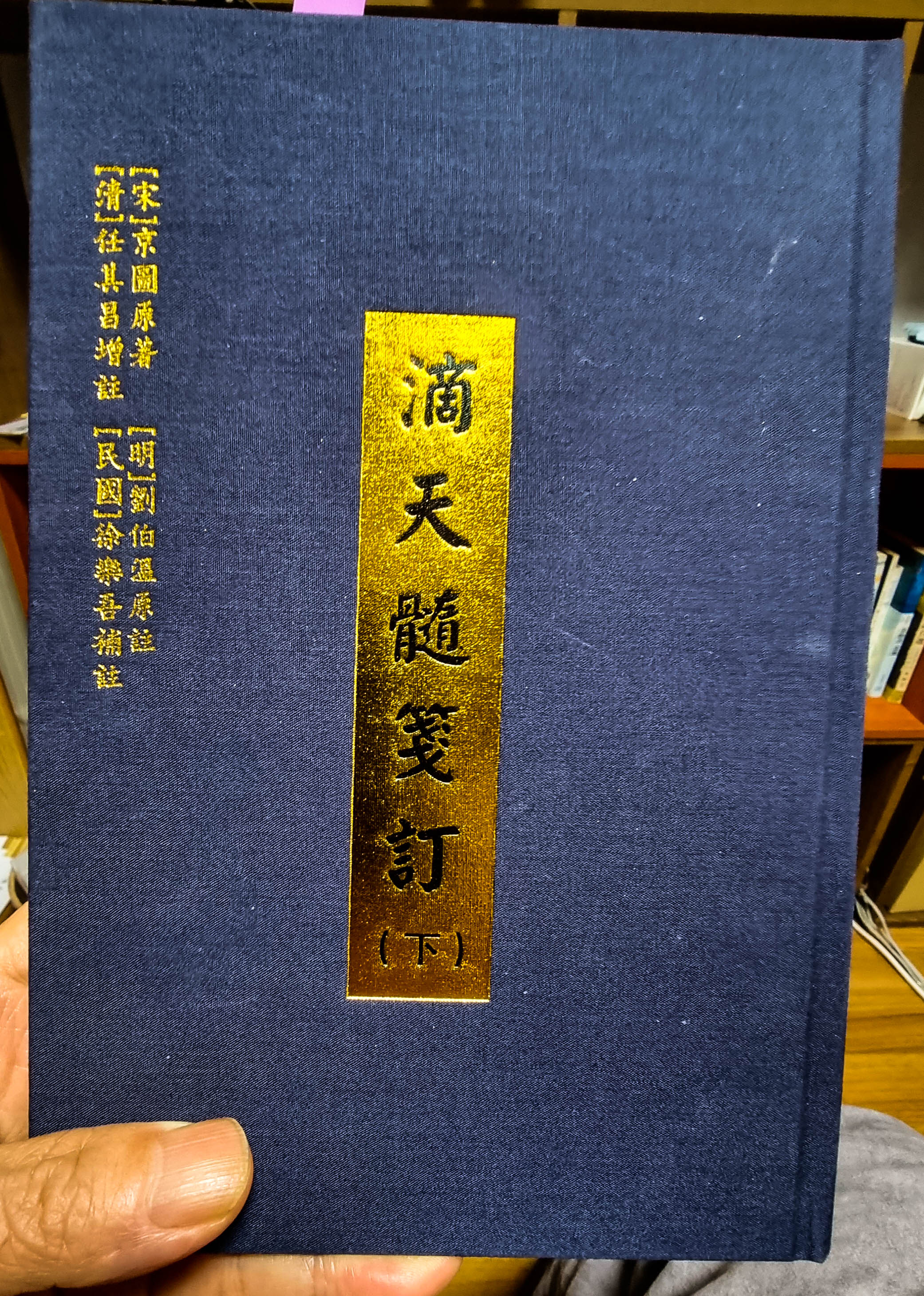

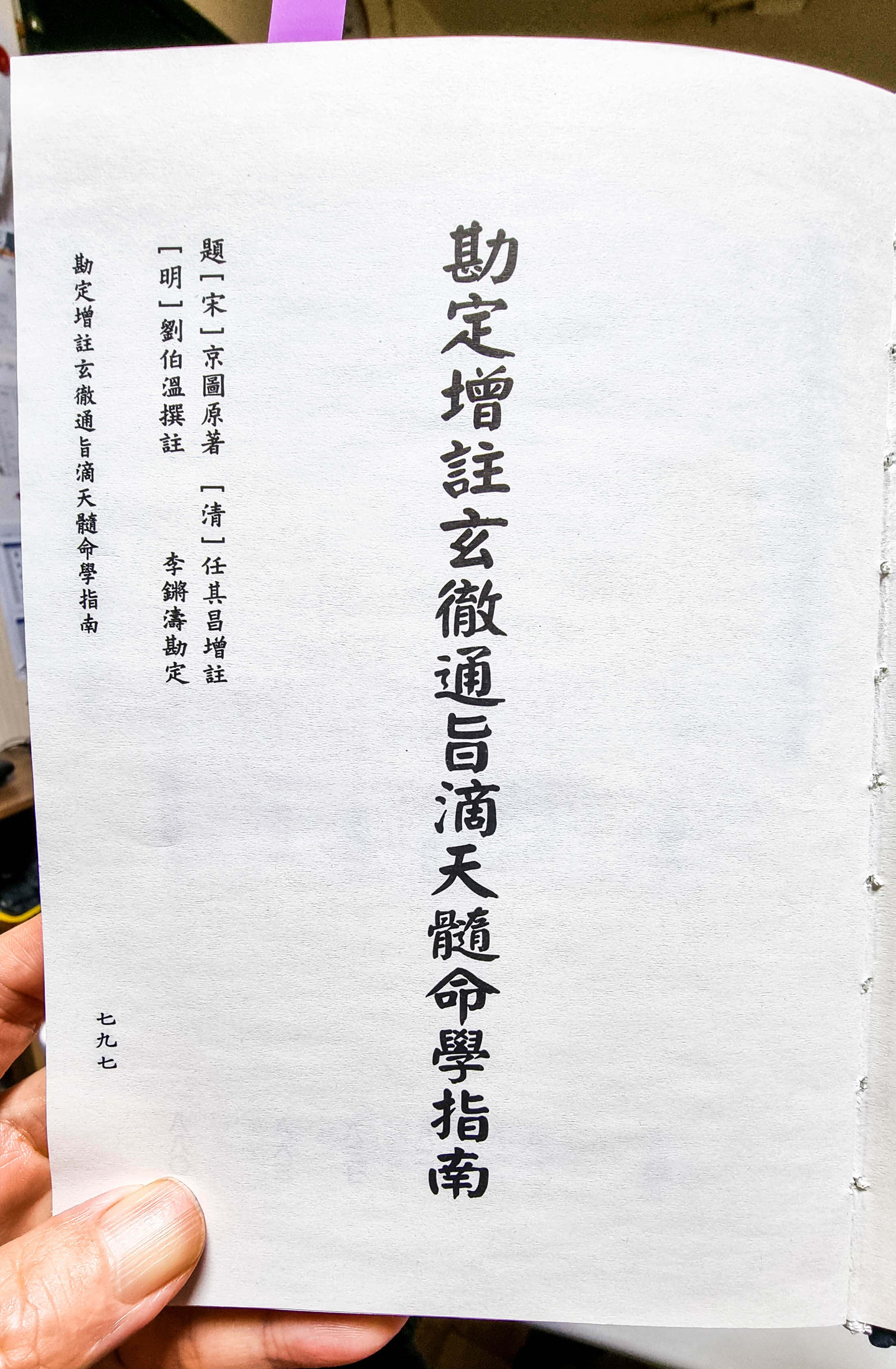

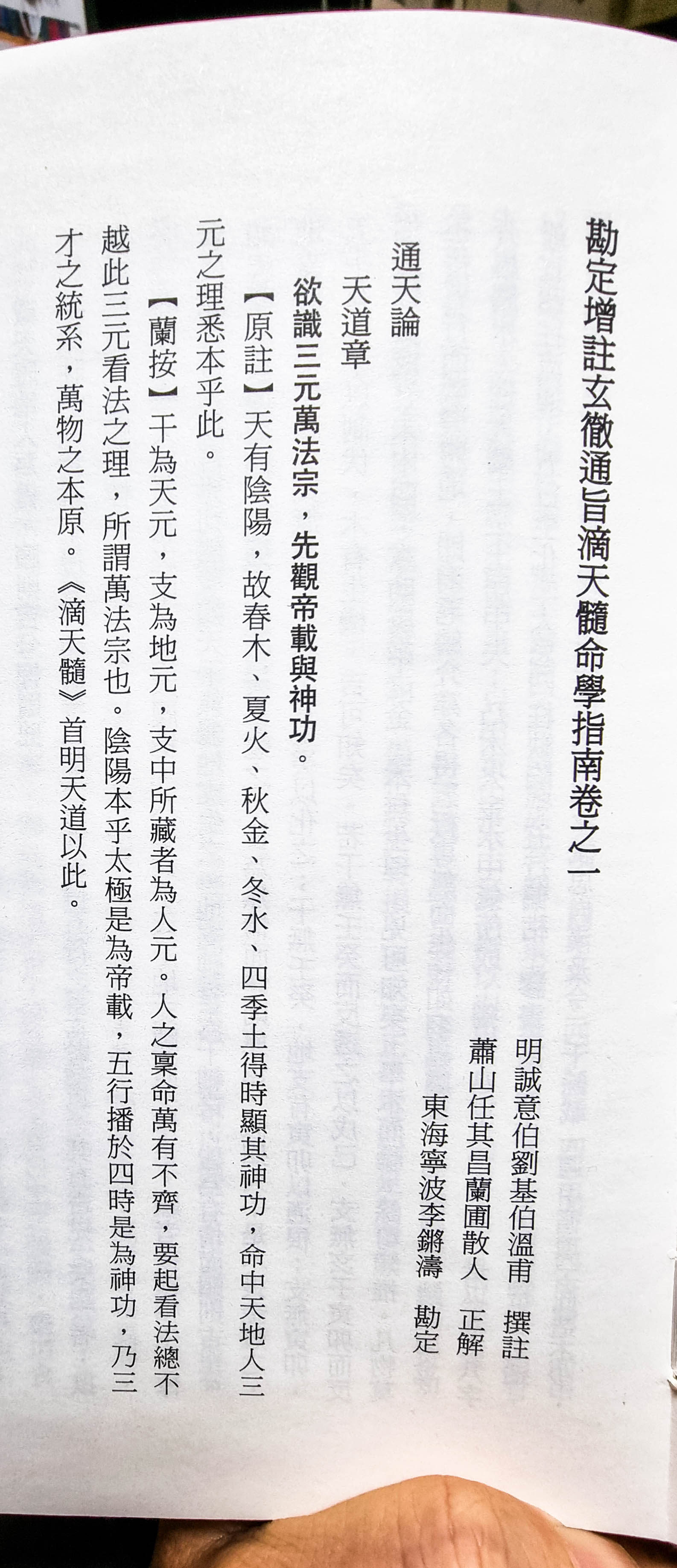

『감정증주현철통지적천수명학지남』입니다. 上,中권은 다른 판본과 비교하는 내용들로 가득합니다. 그리고 마지막 下권은 온전히 적천수를 정리한 다음에 편집한 내용이라서 이것이 비교한 후에 정리한 적천수라고 보면 되겠습니다.

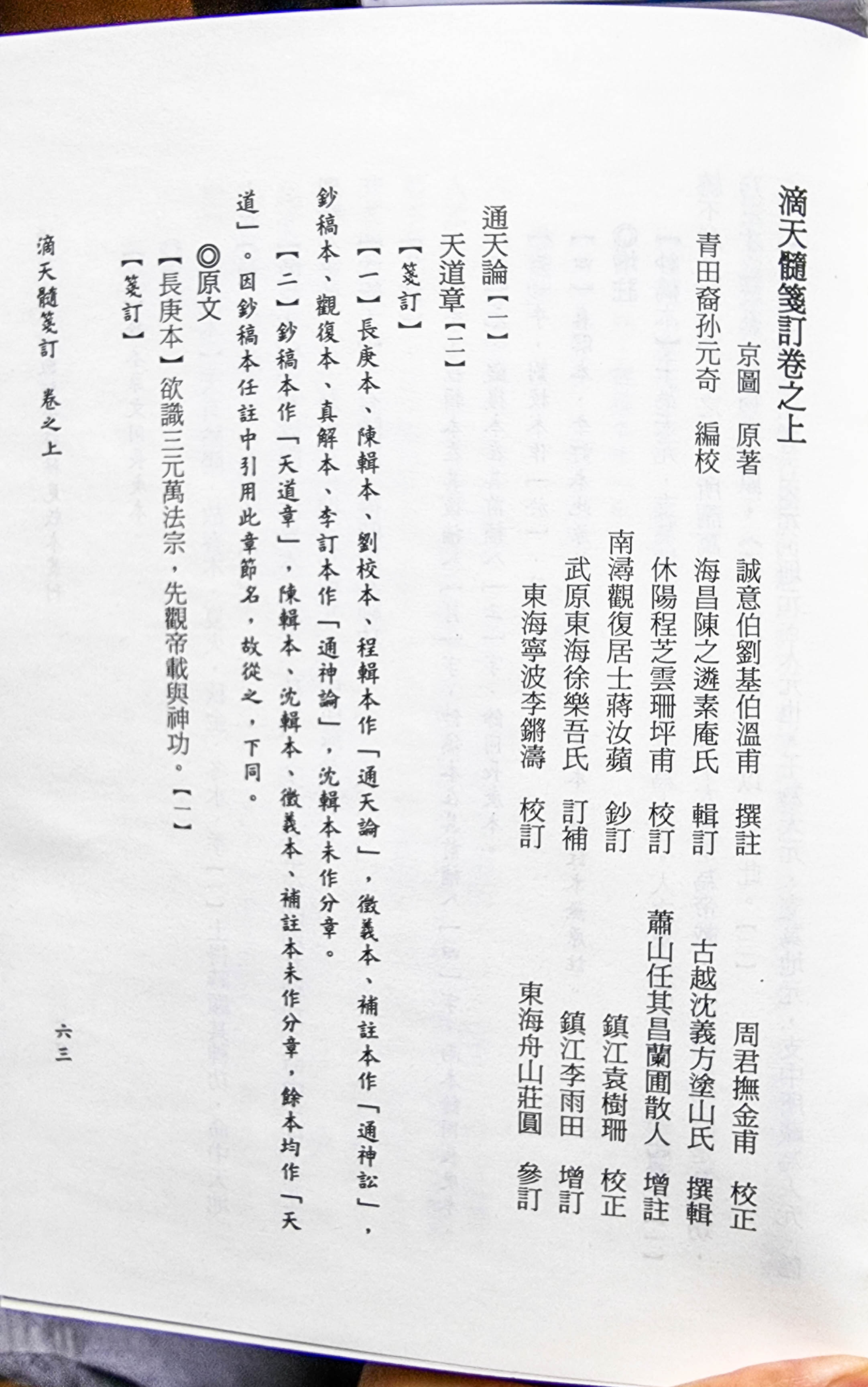

上권의 첫 쪽은 이렇게 생겼습니다. 글자를 읽어보실 벗님을 위해서 이미지를 줄이지 않고 원본으로 올렸습니다. 사진을 클릭하면 큰 글자로 읽을 수가 있습니다.

적천수전정권지상

경도 원저.

청전예손원기 편교

성의백유기백온보 찬주.

주군무금보 교정

해창전지린소암씨 집정.

고월심의방도산씨 선집

휴양정지운산평보 교정.

소산임기창난보산인 증주

남심관복거사장여빈 초정.

진강원수산 교정

무원동해서낙오씨 정보,

진강이우전 증정

동해영파이장도 교정,

동해주산장원 참정

한자는 이미지로 보면 되지 싶어서 낭월은 한글만 씁니다. 이렇게 13명이나 되는 많은 선현께서 적천수에 애정을 담뿍 담아서 후세에 전했다는 것만으로도 이미 감동의 물결입니다.

통천론, 천도장이라고 해 놓고서

【전정】이 있습니다. 이 대목은 앞의 여러 선현들이 쓴 내용을 비교해서 쓴 것입니다. 이 책의 가치는 여기에 있다고 해도 되지 싶습니다. 아마도 100년쯤 흐른 후에는 저 이름에 낭월의 두 글자도 포함되었으면 좋겠다는 가당찮은 꿈도 꿔봅니다. ㅋㅋ

【一】장경본, 진집본, 유교본, 정집본작 통천론, 징의본 보주본작 통신송 인데 여기에서도 오타는 등장을 하네요. 「通神訟」은 「通神頌」의 오타로군요.

오타가 보이면 또 이렇게 수정하면서 읽으면 됩니다. 문제는 이렇게 보이는 오타는 해결하면 되니까 문제가 없는데 오타인지 모르고 넘어가는 글자들이 속을 썩이지요. ㅎㅎ

초고본, 관복본, 진해본, 이정본작 통신론. 심집본미작분장.

【二】초고본작 천도장, 진집본, 심집본, 징의본, 보주본미작분장, 여본균작 천도. 인초고본임주중인용차장절명, 고종지, 하동.

말인즉, 제목인 통천론은 '통천론'이라고도 하고 '통신송'이라고도 했답니다.

또 「천도장」은 「천도」라고도 했다는 이야기가 이렇게 장황합니다. 그래도 찾아보는 용도이기 때문에 비교해 놓은 것은 감사할 따름이지요. 이렇게 비교한 다음에 마지막으로 정리를 해 놓은 것이 下권입니다. 그래서 소설을 쓰면서 바탕으로 삼을 글은 하권이 된 셈입니다.

천도장

욕식삼원만법종, 선관제재여신공.

달달 외우게 된 천도입니다. 이 14글자의 해석이 또 재미있습니다. 책마다 대동소이하지만 그래도 차이가 보인다는 것이지요. 원주에 나온 것을 살펴봅니다.

【원주】하늘에는 음양이 있으니 고로 봄목, 여름화, 가을금, 겨울수, 사계토가 계절을 얻어서 신공을 나타내고, 명중의 천지인인 삼원의 이치도 모두 여기에 근본을 둔다.

여기에 붙은 【난안】은 임철초의 주석입니다.

【난안】간은 천원이요, 지는 지원이 되며, 지중에 들어있는 것은 인원이 된다. 사람이 받고 태어난 운명은 제각기 다르나, 중요한 것은 모두가 이 삼원의 간법을 벗어나지 않으므로 이른바 만법종이라고 한 것이다. 음양은 본래 태극이니 이것은 제재가 되고, 오행은 사계절을 타고 흐르니 이것을 신공이라고 하여 천지인이 조직이 된 고로 만물의 근원이 된다. 그래서 《적천수》의 첫머리에 천도를 밝힌 것이다.

원문을 풀이한 임철초 선생입니다. 그리고 다른 선생도 이러한 의미를 대체로 따르고 있는 편입니다.

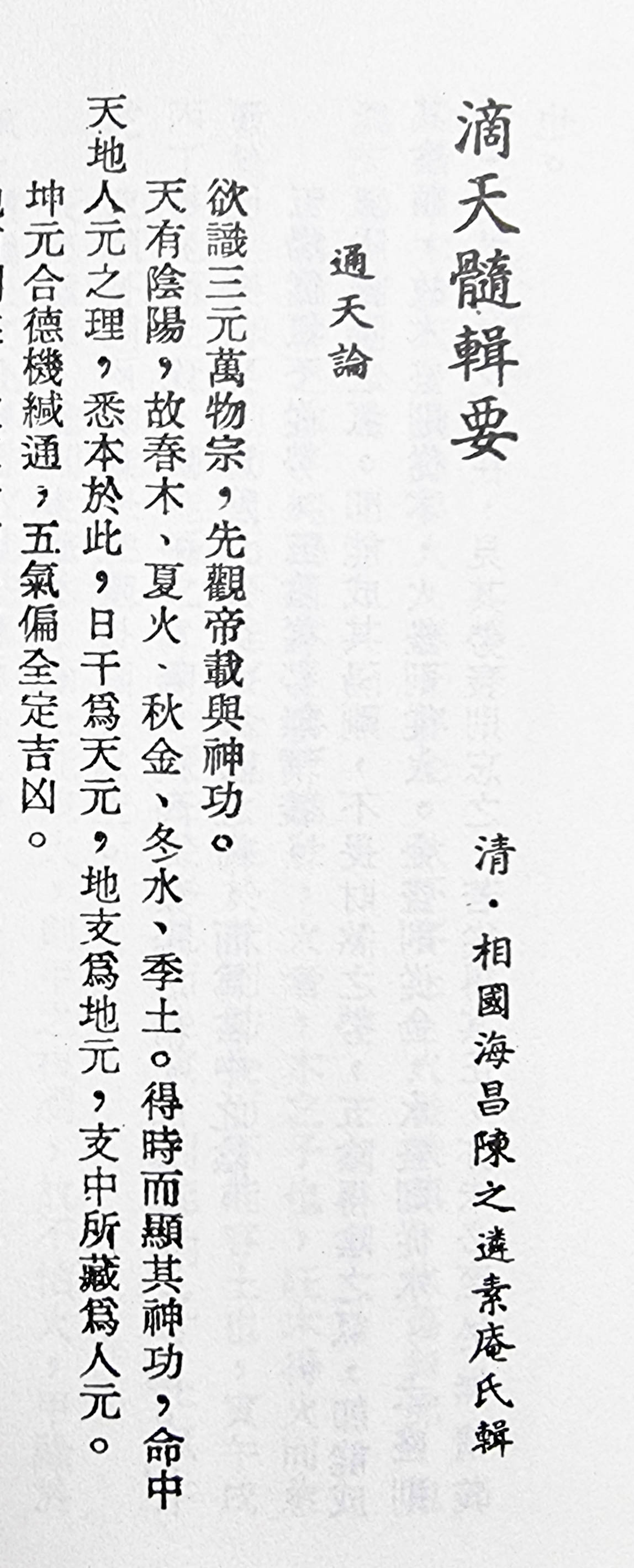

『적천수집요』청. 상국해창진지린소암씨집

통천론

욕식삼원만법종, 선관제재여신공.

하늘에는 음양이 있으니 고로 춘목, 하화, 추금, 동수, 계토가 그것이다. 저마다 시절을 얻으 그 신묘한 능력을 나타낸다. 사주의 천지인 이치는 모두 여기에서 근본을 삼으니, 일간은 천원이요, 지지는 지원이 되고, 지지중에 소장된 것은 인원이 된다.

이것은 진소암 선생이 주석한 내용입니다. 임철초와 다른 것은 사계절을 신공이라고 했네요. 제재에 대한 말은 생략되었습니다. 천지인은 일간을 천으로 삼았다는 것이 다소 차이라고 하겠습니다. 두루뭉술? 약간 그런 느낌이 살짝 들기도 합니다. ㅎㅎ

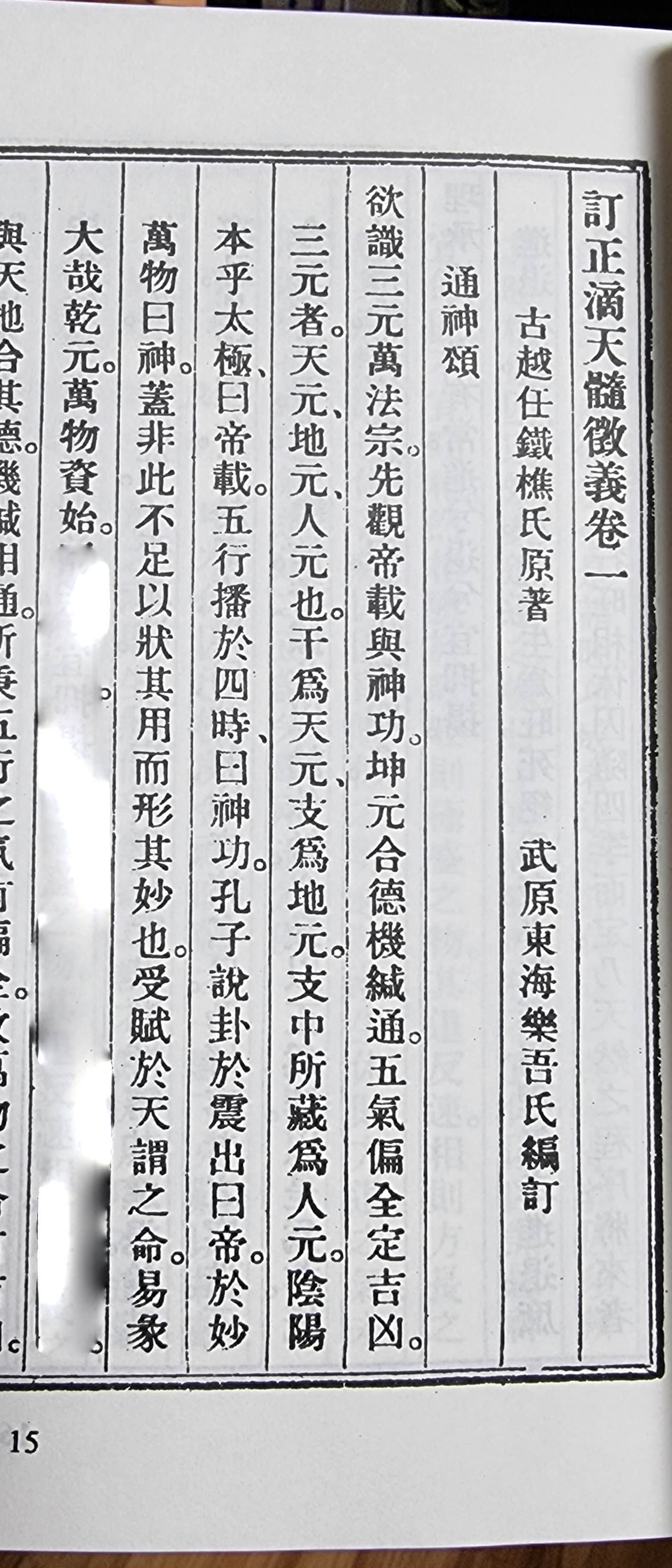

정정적천수징의권일

고월입철초씨원저 무원동해낙오씨편정

통신송

욕식심원만법종. 선관제재여신공.

삼원은 천원, 지원, 인원이다. 천간은 천원이 되고, 지지는 지원이 되며 지장간은 인원이 된다. 음양은 본래 태극이니 그래서 제재라고 한다. 오행이 사계절에 펼쳐지니 신공이라고 한다. 공자의 설괘전에는 진에서 나오니 제가 되고, 만물이 오묘하니 신이라고 하는데 모두 그 쓰임의 오묘함을 표현하는데는 부족함이 있다. 태어나면서 하늘에서 운명을 부여받있으니 역단에서 말하기를 크도다 하늘이여 만물이 여기에서 비롯하는구나. 라고 했다.

서낙오 선생은 천도와 지도를 묶어놓아서 천도 부분만 나눠서 대략 풀어봤습니다. 서낙오 선생의 풀이는 좀 길기는 합니다만, 의미는 임철초 선생의 풀이와 대동소이해 보이네요. 이렇게 어려운 것들을 만나서 풀이하느라고 생고생을 한 1995년도쯤의 낭월을 떠올려 봅니다. 『적천수강의』가 2000년에 나왔으니까 대략 짐작컨대 번역 작업은 그때쯤이었으려니 짐작만 해 봅니다. 참 그것도 한참 옛날이었네요. ㅎㅎ

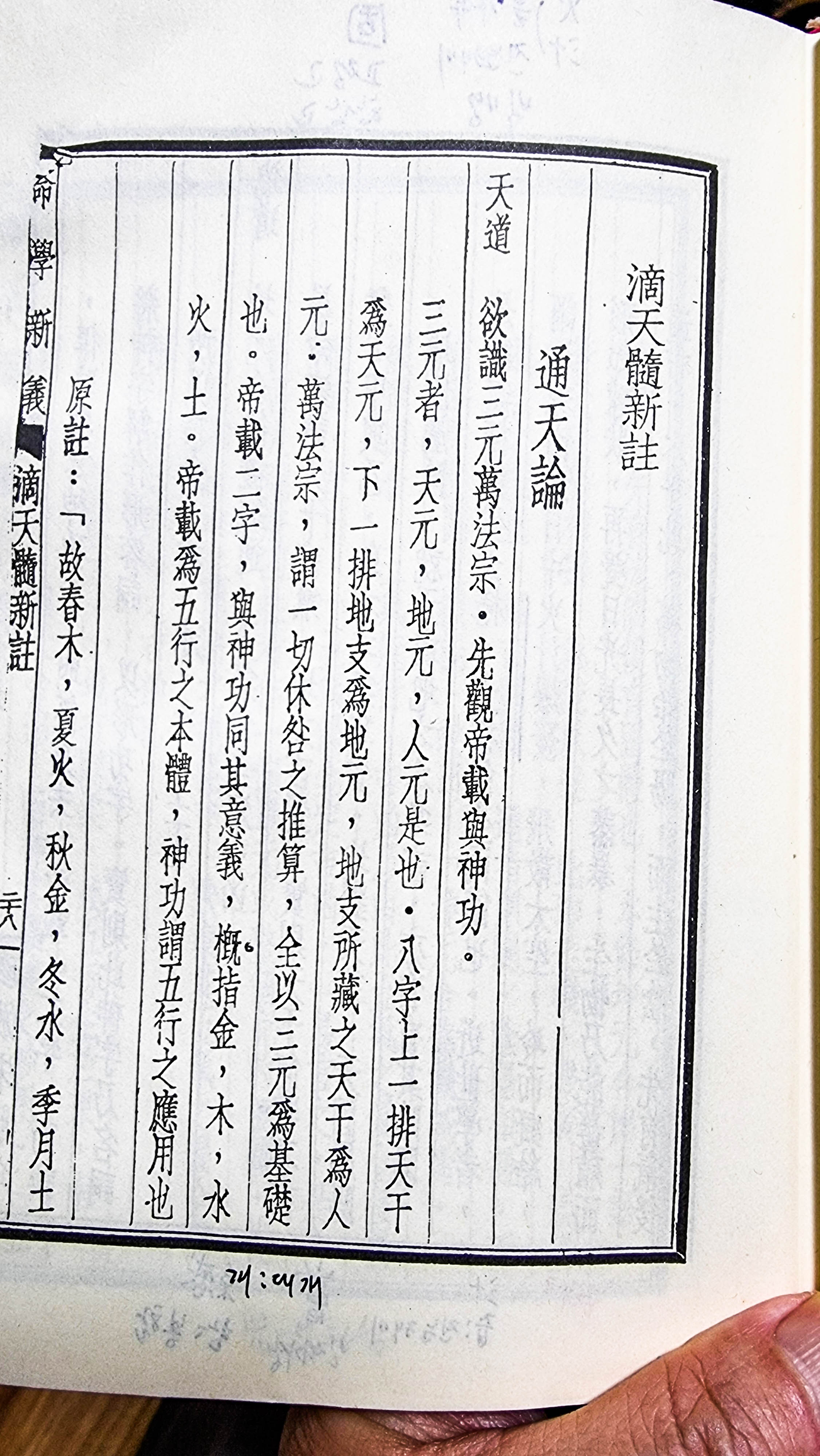

적천수신주

통천론

천도 욕식삼원만법종, 선관제재여신공.

삼원은 천원, 지원, 인원이다. 팔자의 위에 배열된 천간은 천원이고, 아래에 배열된 지지는 지원이며 지지에 소장된 천간은 인원이다. 만법종은 일체의 길흉을 추산함에 온전히 삼원이 기초가 된다. 제재의 두 글자는 신공과 그 뜻이 같다. 대개 금목수화토를 가리키며 제재는 오행의 본체가 되고, 신공은 오행의 응용이다.

반자단 선생의 명학신의에 나온 적천수신주의 내용입니다. 낭월이 봤을 적에 수요화제관주 반자단 선생이 가장 나아 보입니다. 요즘 말로 '윈(win)'입니다. ㅎㅎ 임철초나 서낙오와 다른 견해이고 슬쩍 건드리고 넘어간 진소암과 달리 명쾌하게 제재와 신공의 의미를 풀어헤쳤으니 말입니다. 물론 그래도 아쉬움이 남기는 마찬가지입니다.

어제는 적천수 이야기를 쓰다가 뭔가 번쩍하고 머리를 치는 것이 있었습니다. 순식간이었습니다만, 더 글을 쓸 수가 없었습니다. 키보드를 놓고서 멍하게 생각의 꼬리를 뒤쫓았지요. 삼원(三元)의 이치가 이것이 아니었을까 싶은 생각이 뇌리를 스쳤기 때문입니다. 궁금하시지요? ㅎㅎ 아래에 이야기로 펼쳐집니다. 실은 이 말씀을 들려드리고 싶어서 안달이 난 낭월입니다.

"이건 2년이나 기다리게 할 수 없어~! 지금 바로 전해야 해~!!"

2. 오행소설 『적천수』「천도장」

몇 장인지 몇 편인지는 의미가 없지 싶어서 생략하겠습니다. 연속적이지 않은 까닭입니다. 읽어보시면서 낭월의 호들갑에 공감해 주시기만 바랄 따름입니다. 그럼~

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1. 현담(玄潭) 가라사대

========================

강당(講堂)은 벌써 열기가 후끈후끈했다. 그도 그럴 것이, 항상 단상(壇上)에서만 만나던 우창(友暢)과 고월(古越)이 청중(聽衆)의 자리에 함께 앉았다는 것부터였다. 일상적인 것에는 익숙했던 오행원의 제자들이 문득 생소한 분위기를 느꼈을 때 여느 때와 또 다른 기대감이 생기게 되는 것은 어쩌면 당연했다. 고월도 춘매와 함께 앞쪽에 앉아서 현담이 등장하기만을 기다리고 있었다. 현담이 적천수를 두고 간 사이에 염재를 시켜서 오행원의 제자들이 모두 필사(筆寫)를 했는데, 오늘은 그것을 앞에 펼쳐놓고서 현담이 나타나기만을 기다리고 있었다.

잠시 후

여전히 예전에 그랬던 것처럼 오광이 찻잔을 들고 현담과 함께 나타났다. 그 모습을 본 우창과 고월이 일어나서 공수하자 다른 제자들도 모두 자리에서 일어났다. 현담이 단상에 앉자 염재가 말했다.

“현담 태사님께 경례(敬禮)~!”

모두 염재의 구령에 따라서 합장하고 허리를 굽혔다.

“태사님을 뵈옵니다~!”

염재가 다시 앉으라고 신호를 보냈다. 모두 자리에 앉느라고 어수선한 시간이 잠시 지나가자 넓은 강당은 숨소리도 들리지 않았다. 그러자 우창이 일어나서 대중에게 말했다.

“오늘부터는 현담 스승님을 모시고 심오(深奧)한 『적천수(滴天髓)』의 가르침을 바탕으로 삼고 오행을 배우도록 하겠습니다. 혹 이야기 중에 궁금한 것이 있더라도 일일이 이야기를 나누면 혼란스러울 수가 있으니 쪽지에 적어서 염재에게 전해 주기 바랍니다. 그러면 염재가 대신 정리해서 여쭙도록 하겠습니다. 아울러서 모두 궁금할 만한 내용은 고월 사부와 우창이 그때마다 질문을 드리도록 하겠습니다. 그럼 귀한 가르침을 경청하기 바랍니다.”

우창이 말하고는 다시 자리에 앉았다. 그러자 현담이 대중을 훑어보고는 차를 한 모금 마셔서 입을 축이고 말을 꺼냈다.

“분위기가 참 좋군. 이런 자리가 있었으면 좋겠다는 생각을 항상 하고 있었는데 이제야 그 꿈이 이뤄졌으니 나도 무척이나 기쁘군. 우창과 같은 스승을 만나서 수행하는 인연을 축하하네. 내가 비록 공부는 미약하고 깨달음은 더욱 부족하네만 열정은 여러분보다 못지않으니 최선을 다해서 전달하고 이야기를 나눠보도록 하겠네. 그런데 태사님은 거북하군. 다른 호칭이 없나?”

현담이 이렇게 말하면서 우창을 바라보자. 우창이 잠시 생각하는데 염재가 일어나서 대신 말했다.

“태사님께서 태사(太師)님이 되셔야 우창 스승님과 고월 스승님의 위신이 조금 살아납니다. 아니면 태사님을 큰 스승님이라고 하는 것은 좋겠습니까? 그렇게 되면 우창 스승님은 작은 스승님이 되어버리니 말입니다.”

염재의 말을 듣고서 현담이 웃으며 말했다.

“오호! 듣고 보니 그것도 그렇군. 그럼 모두가 편한 대로 하지. 우선 이것이 여기까지 오게 된 내력(來歷)에 대해서 조금 설명해 줘야 하겠지?”

현담이 이렇게 말하면서 때가 묻어서 거의 검은 빛이 되어버린 책을 한 권 쳐들어서 대중에게 보여줬다. 표지에는 글자도 제대로 보이지 않았다. 모두 침을 삼키면서 이야기에 귀를 기울였다.

“이 책의 이름은 『삼명기담적천수명학지남(三命奇談滴天髓命學指南)』이라고 하네. 다만 이름이야 아무렴 어떤가. 실로 이 책에는 여러 가지의 이름이 붙어있으니 거두절미(去頭截尾)하고 앞으로는 ‘적천수(滴天髓)’라고 부르겠네.”

이렇게 말을 꺼내놓고는 다시 차를 한 모금 마시자 옆에서 시중을 들고 있던 오광이 뜨거운 차를 잔에 채웠다. 그러자 우창이 대중을 대신해서 현담에게 물었다.

“스승님께 여쭙습니다. 여러 가지의 이름이라고 하시니 어떤 것인지 한 번은 들어보고 싶습니다. 책의 이름에 따라서 내용도 대동소이(大同小異)할 것으로 짐작은 됩니다만, 아마도 필사(筆寫)하고 전하는 과정에서 변화가 생겼을 것이고, 저마다 의미를 주해(註解)하면서 또 달라졌지 않을까 싶은 생각이 드는데 대략적(大略的)으로 이름에 대해서 말씀을 해 주시면 정리에 도움이 되겠습니다.”

찻잔을 놓으며 미소를 짓던 현담이 우창의 질문에 말했다.

“내가 예전에 가르쳐 본 제자들은 이런 질문은 하지 않았는데 오늘 우창의 질문을 받고 보니 흐뭇하기 짝이 없네. 과연 무엇이든 흘려보내지 않고 차곡차곡 정리하려는 열정이 보이는군. 그럼 대략적으로나마 말을 할 테니 잘 들어보게. 그보다도 더 궁금한 것이 있을 텐데?”

현담이 이렇게 말하면서 우창을 바라보자 우창도 그 의미가 무엇인지를 바로 알아듣고는 대답했다.

“그렇습니다. 실은 이러한 글을 남기신 고인(古人)은 어떤 분인지가 더 궁금합니다. 다만 부족한 소견으로는 알아볼 방법이 없어서 궁금하기만 했었는데 여기에 대해서 말씀을 해 주신다면 막혔던 체증(滯症)이 쑥 내려가겠습니다.”

“내 그럴 줄 알았네. 독서법(讀書法)이란 원래 그렇다네. 처음에는 글을 읽고, 다음에는 글을 쓴 사람을 읽고, 마지막으로 그 글을 읽는 자신을 읽게 되는 것이지. 그러니 글의 의미를 잘 알고 있는 우창이 가장 먼저 알고 싶은 것이야말로 『적천수』를 쓴 선생을 제외하고 무엇이 있겠느냔 말이지.”

우창은 자신의 폐부(肺腑)를 꿰뚫어 보는 듯한 현담의 통찰력에 소름이 돋았다. 실로 그러한 생각은 늘 있었지만 이렇게 곧바로 그것에 대해서부터 말을 하겠다니 이보다 감동적일 수가 없었다. 이제야 적천수를 지은 경도(京圖) 스승님에 대해서 뭔가 가르침을 얻게 될 것이라는 기대감이 생겼다.

“이 글을 남기신 고인은 경도(京圖)라고 하신다네. 성은 경(京)이요 이름은 도(圖)인데, 혹 경(京)이라는 성을 사용하는 이름을 들어본 적이 있는가?”

“예? 서울 경(京)을 쓰는 성씨가 또 있었던가요? 기억이 나지 않습니다만 아무래도 우창이 과문(寡聞)한 탓인가 싶습니다.”

이렇게 말하면서 모르겠다고 하자 옆에서 이야기를 듣고 있던 고월이 손을 들고서 말했다.

“스승님께서 하문(下問)하시는 것은 혹 경방(京房) 선생을 말씀하시는 것인지요? 고월이 이해하기로 경방(京房)을 제외하고는 아직 본 적이 없습니다. 가르침을 청합니다.”

고월이 이렇게 답하자 현담이 미소를 짓고는 고개를 끄덕이면서 말했다.

“역시! 고월의 박학다식(博學多識)이 예사롭지 않구나. 허허허~!”

현담은 유쾌하게 웃었다. 그러자 우창이 고월을 향해서 엄지손가락을 치켜들어서 보여주면시 미소를 지었다. 고월도 미소로 답하고는 다시 현담의 이야기에 집중했다.

“그렇다네. 고월이 말했듯이 경방(京房)은 이미 아득한 전설이 되어버린 고인(古人)이지. 『역경(易經)』을 새롭게 해석하여 『경방역전(京房易傳)』을 저술했지.”

이번에는 우창이 물었다.

“예전에도 ‘경방역전’이라는 서명(書名)은 들어봤으나 내용에 대해서는 아는 바가 없습니다. 조금만 이해를 위해서 설명해 주시면 좋겠습니다.”

“그런가? 아마도 그럴 것이네. 오행원의 주된 공부는 간지학(干支學)일 테니까 말이지. 경방은 역경의 철학적인 영역에서 점서(占書)의 활용에 깊은 영향을 끼쳤다네. 활용하지 못하는 것은 이미 죽었다는 생각이었지.”

“그렇습니까? 그렇다면 참으로 훌륭하셨습니다.”

“역학(易學)에서는 유학(儒學)의 공자만큼이나 비조(鼻祖)로 삼는다네. 전설상의 복희(伏羲)나 주대(周代)의 문왕(文王)이 있지만 실제로 활용할 방안을 찾아서 고심한 것은 아마도 경방을 능가할 고인이 없다고 해도 과언이 아니지.”

“우창은 그러한 것도 모르고 살았습니다. 여태 한 공부가 모두 하룻강아지의 수준이었음을 인정해야 하겠습니다.”

“그렇게 자책할 필요는 없네. 경방도 집을 짓는 방법은 몰랐을 테니까 말이지. 저마다 잘하는 것이 있다는 의미라네. 허허허~!”

“그렇다면 어떤 방법을 창안하셨습니까? 비록 의미는 모르더라도 대략 뜻이나 이해하는 것만으로도 안목이 넓어지겠습니다.”

“그런가? 항상 배운다는 것은 즐겁기만 하지. 가장 대표적인 것이라고 한다면 육십사괘(六十四卦)를 팔궁(八宮)에 배속(配屬)한 것이라고 할 수가 있겠군. 이로 말미암아 육효(六爻)가 나오고 다시 매화역수(梅花易數)까지도 여기에 뿌리를 둔다고 해도 과언이 아닐테니 말이지.”

우창은 현담의 말을 들으면서 무척 생소하게 느껴졌다.

“자평(子平)에서도 팔궁(八宮)이 있습니다. 그런데 역경(易經)에도 팔궁이 있다는 것은 금시초문(今始初聞)이어서 참으로 궁금합니다.”

우창의 말에 현담이 놀랍다는 듯이 눈을 크게 뜨고 물었다.

“뭐라고? 자평에 팔궁이 있다니 그게 무슨 말인가? 나야말로 듣느니 처음이로군. 어서 그 이야기를 들려주게.”

“아니, 우창은 스승님의 말씀이 더 궁금합니다만.....”

“그게 무슨 상관인가? 내가 궁금하니 그 이야기를 들어야 하겠네.”

우창은 현담의 말에 감동했다. 이렇게 명학(命學)에 정통(精通)한 고수(高手)도 새로운 학문에 대한 말을 들으면 바로 해결하려고 하는 적극적인 모습을 통해서 제자들에게 전해지는 느낌이 새로웠다. 보통은 새로운 이야기를 듣더라도 겉으로는 ‘에헴!’하고 점잔을 빼기 마련인데 이렇게 소탈(疎脫)한 모습으로 대하는 것을 보면서 마음이 편안해졌다.

“스승님께서 관심을 보이시니 말씀을 드리겠습니다. 이해를 위해서 간단히 글자를 쓰는 것이 좋겠습니다.”

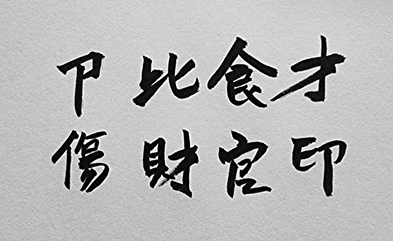

말을 마친 우창이 앞에 마련된 붓을 들어서 글자를 써서 현담에게 올렸다.

우창이 탁자에 올려주는 종이에 적힌 글자를 보고서는 고개를 갸웃했다. 봐도 무슨 말인지 모르겠다는 표정이었다. 잠시 들여다보고는 우창을 바라보면서 물었다.

“천간(天干)을 보니 시간(時干)부터 편인(偏印)이 비견(比肩)을 생하고, 비견은 식신(食神)을 생하고, 식신(食神)은 편재(偏財)를 생하는 것이 맞나?”

“예, 그렇습니다.”

“그렇다면, 지지(地支)는 시지(時支)부터 상관(傷官)이 정재(正財)를 생하고 정재는 정관(正官)을 생하고 정관은 정인(正印)을 생하는 것도 맞겠군?”

이렇게 확인하면서 우창을 바라보자 우창이 동의했다.

“맞습니다. 또 간극지(干剋支)의 구조로도 되어있습니다.”

“으흠...... 그렇군. 그런데 편관(偏官)과 겁재(劫財)는 어디로 갔는가?”

“그것을 바로 찾아내시네요. 겁재는 비견에 숨고 편관은 정관에 숨어있습니다. 평상시에는 비견으로 강개(慷慨)한 마음을 갖고 있다가 탐욕(貪慾)이 발동하면 순식간에 겁재로 변하는 까닭입니다.”

현담이 처음에는 무슨 말인가 하다가 바로 그 의미를 깨닫고서는 말했다.

“오호! 재미있군. 그러니까 편관은 월지(月支)의 정관에 숨어있다가 질서를 무너트리면 바로 튀어나온단 말인가? 마치 항아리에 갇혀있던 108요괴가 뚜껑이 열리면서 뛰쳐나오듯이?”

“그렇습니다.”

“아니, 그렇다면 이것은 심령(心靈)으로 들어가는 문이 아닌가?”

“참으로 예리하십니다. 맞습니다.”

“오랜만에 감탄했네. 내가 우창에게 가르칠 것이 없겠군.”

“스승님께서는 적천수에 정통(精通)하고 계시지 않습니까? 우창은 그것을 배우고자 합니다. 그리고 자평팔궁(子平八宮)이야 이미 스승님께서도 바로 살피셨으니 그것이 전부입니다. 하하~!”

우창의 말을 듣고서야 현담도 고개를 끄덕이면서 말했다.

“알겠네. 적천수야 내가 아는 데까지 알려주겠지만 명리학(命理學)의 팔궁론(八宮論)은 참으로 오묘하군. 다음에 조용히 그 의미를 배우도록 하겠네.”

“당연하지요. 무엇이든 하문하시면 소상히 말씀드리겠습니다. 어서 역경의 팔궁에 대해서 말씀해 주시지요.”

현담은 잠시 흥분되었던 마음을 진정시키기 위해서 차를 한 모금 마시고는 다시 말을 이었다.

“알았네. 경방이 역괘(易卦)를 팔궁에 배속한 것은 음양학(陰陽學)에 오행론(五行論)을 끌어왔기 때문이라네.”

“아니, 그렇다면 경방의 이전에는 역경에 오행론이 포함되지 않았었단 말씀입니까? 그것은 참으로 의외입니다.”

“그야 모르지. 다만 암암리에 나름대로 적용은 했을 것으로 짐작되지만 공식적으로 배속(配屬)하여 적용한 사람은 경방이 최초라고 알려져 있다네.”

“그렇군요. 참으로 재미있습니다. 자평(子平)의 오행(五行)이 그렇게 흡입되었다는 것이 새롭습니다. 어떻게 적용이 되었는지 궁금합니다.”

“예를 들어서 팔괘(八卦)가 각 궁의 대표라네. 예컨대, 건궁(乾宮)이 있다면, 여기에 소속된 팔괘(八卦)는 1.중천건(重天乾), 2.천풍구(天風姤), 3.천산둔(天山遯), 4.산화비(山火賁), 5.풍지관(風地觀), 6.산지박(山地剝), 7.화지진(火地晉), 8.화천대유(火天大有)가 모두 건궁에 속하는 것으로 배속했지.”

현담의 이야기를 듣고 우창이 잠시 쉴 틈을 주기 위해서 말했다.

“스승님의 말씀을 듣고 보니 그나마 귀동냥으로라도 역괘(易卦)를 알아뒀던 것이 이렇게나 유용한지 모르겠습니다. 이름은 귀에 들어와서 말입니다. 그렇다면 나머지 일곱 괘도 자신을 포함해서 8개의 괘를 거느리게 된다는 뜻으로 이해하면 되겠습니까?”

“그렇지! 잘 이해했네.”

“그런데 여기에 어떤 오행이 자리를 잡는 것인지요? 궁은 여덟인데 오행을 배속시킨다면 그것도 쉬운 일이 아니겠는데 말입니다.”

“그것이 경방의 탁월한 감각과 천부적(天賦的)인 재능이 발휘된 것이라고 봐야 하지 않을까 싶군. 건궁(乾宮)은 경금(庚金), 태궁(兌宮)은 신금(辛金), 이궁(離宮)은 병정화(丙丁火), 진궁(震宮)은 갑목(甲木), 손궁(巽宮)은 을목(乙木), 감궁(坎宮)은 임계수(壬癸水), 간궁(艮宮)은 무토(戊土), 곤궁(坤宮)은 기토(己土)로 나뉜다네.”

“정말 재미있습니다. 오행이 나오니 눈이 번쩍 뜨이고 귀가 활짝 열립니다. 역시 문제는 수화(水火)로군요. 목토금(木土金)은 음양(陰陽)으로 되어있는데 유독 수화(水火)는 겹쳐서 놓으니까 자연스럽게 팔괘에 오행을 배속하게 되는 것이 놀랍습니다. 역시 경방은 대가(大家)임을 느끼겠습니다.”

“그것을 바로 느낀단 말인가? 나는 그 이치를 생각하느라고 오랜 시간에 걸쳐서 골몰(汨沒)했는데 참으로 우창은 천재가 아닌가. 허허~!”

현담이 놀랍다는 듯이 우창을 보면서 말했다.

“과찬이십니다. 그보다도 하필이면 수화(水火)를 음양으로 나누지 않고 겹쳐서 배속했는지가 궁금합니다. 그 이유를 여쭤봐도 되겠습니까?”

“왜 그랬겠는가? 이미 치우쳤으니 그렇게 하지 않았을까? 수(水)는 극음(極陰)이요 화(火)는 극양(極陽)이니 음양(陰陽)으로 나눌 수도 없고 그럴 필요도 없었고, 이렇게 하나씩 배속하니 십괘(十卦)가 아닌 팔괘(八卦)의 구조에도 딱 부합하여 달리 생각할 필요가 없었을 것이네.”

“참으로 절묘(絶妙)합니다. 수화(水火)는 도가 없다는 이치는 대략 짐작됩니다. 그렇게 해서 오행을 배속하는 것이로군요. 과연 경방의 탁월한 직관이 느껴집니다. 이미 오행의 이치에도 정통(精通)했다는 것을 미뤄서 능히 짐작되고도 남습니다.”

“다행이로군. 혹여 이해되지 않는 다른 학인들도 시간을 두고 궁리하면서 토론하다가 보면 자연히 깨닫게 될 것이니 이 점에 대해서는 이 정도로 가름하겠네.”

“예, 그렇게 하겠습니다. 그렇게 뛰어난 경방이 활약한 전한(前漢)을 지나서는 경씨(京氏)가 사라졌다가 송대(宋代)가 되어서 비로소 경도(京圖) 스승님이 강호(江湖)에 출현하셨던 것입니까? 그 긴 세월 동안의 묻힌 사연은 추론(推論)할 방법이 없습니다만, 중요한 것은 경방(京房)은 역학(易學)의 명저(名著)를 남기셨고, 경도 스승님은 명학(命學)의 명저를 남기셨다는 것도 결코 우연이라고만 하지는 못하겠습니다. 뭔가 보이지 않는 끈이 이어져 있었던 것이 아닌가 싶기도 합니다. 대략 1천 년 이상의 세월을 뛰어넘어서 말이지요.”

“그렇군. 세상에 우연은 없다고 하지 않는가? 내 생각으로는 경방이 바로 경도가 아닐까 싶은 생각도 해 봤지.”

현담의 말에 우창이 머리를 한 대 맞은 것처럼 띵~했다. 과연 그러한 생각까지도 했다는 현담의 깊은 사유가 상상을 뛰어넘고 있었기 때문이었다.

“아니, 그렇게까지 생각하셨습니까?”

“생각으로야 뭔들 못하겠는가? 곰곰 생각해 보니까 역경의 이치를 통달하고 명을 다 해서 세상을 하직한 다음에 다시 시절 인연이 도래하여 태어나고 보니 세상은 바뀌어서 송대(宋代)가 되었더란 말이지. 원래 경씨(京氏)는 은나라의 후손이었는데 망한 왕조의 후예가 발을 붙일 곳은 없었던지라 초야에 은거하면서 자연의 철리(哲理)를 궁리하면서 대대손손(代代孫孫)으로 전해졌을 것으로 짐작을 해 봤지.”

“과연, 놀랍습니다. 그리고 그 내용에 대해서도 조리(條理)가 정연(整然)해서 조금도 어색하지 않은 것이 더욱 놀랍습니다. 그렇게 되면 음양의 이치를 깨닫고 다시 오행의 이치를 깨달았다는 것도 됩니다. 그리고 적천수에도 항상 그 근저(根底)에는 음양(陰陽)의 개념이 깊이 자리하고 있다는 것에 대해서도 저절로 공감(共感)됩니다. 우창은 스승님의 통찰력에 감탄했습니다.”

우창은 진심으로 감동해서 말했다. 이렇게 논리적이고 전후의 사정에 밝은 스승을 만나본 것이 언젠가 싶을 정도였다. 그야말로 시공(時空)을 뛰어넘는 발상(發想)이 감탄을 금할 수가 없었다. 우창의 말을 듣고서 현담이 말했다.

“그런가? 이렇게 세월이 흐르다가 또 때가 되면 서로 만나서 담소(談笑)를 하게 되는 것도 또한 우연이겠는가? 또 누가 알겠나? 그때의 경도가 내 앞의 우창인지도 말이네. 그러니 과거는 그렇게 흘려보내고 우리는 또 오늘을 열심히 살아가면 될 따름이지 않겠나? 허허허~!”

“감히 바라지는 못할지언정. 그 언저리에서 세숫물이라도 떠다 드렸던 인연이었으면 좋겠습니다. 그런데 경도 스승님에 대해서는 별로 알려진 바가 없지 않습니까?”

우창이 이렇게 말하면서 현담을 바라보자 현담이 우창에게 말했다.

“우리가 진심으로 그를 존경한다면 스승님이라는 호칭은 생략해도 되지 않겠나? 바로 앞에 있는 것도 아닌데 말이네. 그러니 그냥 평이(平易)하게 호칭하세. 앞으로 누구라도 현존(現存)하지 않는 인물에 대해서는 그가 누구라도 경어는 쓰지 않도록 하는 것이 좋겠군. 공자나 부처라도 말이네. 허허허~!”

우창은 다시 한번 자질구레한 것에 얽매이지 않는 현담의 품성에 매료되었다. 간단명료(簡單明瞭)하게 전해 주고 전해 받는 것만 알차다면 그 방법이나 예의는 없어도 된다는 생각이었다.

“알겠습니다. 그렇게 하겠습니다.”

우창의 답을 듣고는 현담이 다시 차를 한 모금 마시면서 대중을 둘러봤다. 제자들은 이미 두 사람의 대화를 들으면서 그 내용에 푹 빠져들어서 다른 생각은 할 겨를도 없었다.

“실로 경도가 세상에 알려진 것이 거의 없네. 오로지 2천여 자(字)로 된 작은 책만 전해지고 또 전해졌을 따름이고, 이름도 알려지지 않다가 보니까 위작(僞作)이라는 말도 있고, 가탁(假託)이라는 말도 나올 수밖에 없었지. 그러나 내용이 워낙 심오(深奧)해서 감히 위작이라는 말은 사라졌고, 과연 경도가 누구인지에 대해서 설왕설래(說往說來)하였으나 아무도 그 진위는 살필 방법이 없었지. 실은 경방(京房)과의 인연에 대해서도 내가 얼마나 경도에 대해서 알고 싶어서 온갖 궁리를 다 하다가 우연히 발견하게 되면서 혼자서만 그렇게 정리했던 것일 따름이라네. 허허~!”

“그런데 왜 이름이 서로 다르다고 하셨습니까? 한 사람의 저작이라면 이름도 같은 것으로 전해져야 하지 않겠습니까?”

“아마도 원래의 이름은 『적천수(滴天髓)』였을 것으로 짐작되네, 그리고 이름이 달라진 것은 이 책의 앞이나 뒤에 붙는 수식어(修飾語)라고 보면 될 것이네. 그래서 거두절미(去頭截尾)하면 오롯이 남는 것은 ‘적천수’의 세 글자거든. 그렇기에 여러 판본이 있다고 하더라도 그 핵심은 여기에 있는 줄로 알고 있으면 된다네.”

“그렇다면 대략 유통되는 판본들의 이름은 어떤 것이 있는지나 알아두면 좋겠습니다. 그래도 궁금합니다.”

“필요없으니 괜한 것으로 머리를 복잡하게 할 필요가 없다네. 내가 알려준 것만 알고 있으면 된다네. 『삼명기담적천수명학지남(三命奇談滴天髓命學指南)』말이네. 실로 삼명기담(三命奇談)은 명리학(命理學)의 기이(奇異)한 이야기라는 의미이니 수식어가 분명하지 않은가? 또 뒤에 붙은 명학지남(命學指南)은 뭐겠나? 명리학의 안내서(案內書)라는 정도에 불과하니 앞뒤로 붙은 이름에 대해서는 고려하지 않아도 된단 말이네. 그래도 알아야 하겠는가?”

“스승님의 말씀을 듣고 보니 과연 괜한 호기심이었다는 것을 알겠습니다. 이치만 배우면 될 일이라는 가르침에서 가슴이 뜨끔했습니다. 그렇게 해야 시간을 허비하지 않고 오행문(五行門)에서 자유로울 텐데 말입니다. 오늘 큰 가르침에 다시 한번 감읍(感泣)합니다.”

우창은 잠시 말을 잊었다. 이렇게 명쾌한 가르침을 접하고 보니까 괜한 것들에 대해서 이해를 해 보겠답시고 여기저기를 기웃거렸던 시간이 새삼스럽게 떠오르면서 아깝다는 생각이 들었다. 그 표정을 본 현담이 다시 말했다.

“그렇다고 해서 자책을 할 필요는 없지. 왜냐면 그 모든 과정이 어우러져서 오늘의 그대가 있는 것이니 말이네. 생각해 보게. 나는 오로지 오행만 연구했겠는가? 아니면 오만가지의 잡동사니를 뒤지면서 진리를 찾느라고 방황했겠는갸?”

그제야 우창은 자신이 지나온 나날들이 결코 헛된 일이 아니었다는 것을 깨달았다. 그러자 큰 위안이 되기도 했다. 존경스러운 마음으로 현담을 바라보는데 다른 제자들도 같은 마음이었던지 모두 숙연한 표정을 지었다.

2. 천지인(天地人)의 모습

========================

잠시 후에 우창이 현담에게 합장을 하고서 말했다.

“스승님의 가르침 한 말씀으로 학문에 대한 갈증이 춘설(春雪)처럼 녹아버렸습니다. 이제 무념무상(無念無想)으로 오행지리(五行之理)에 대해서만 일구월심(日久月深)으로 파고 들어가도 되겠습니다. 오늘 너무나 큰 깨달음을 얻었습니다. 감사드립니다.”

“뭘 그렇게까지 하지 않아도 되네. 그냥 마음으로 달게 받고 거추장스러운 성의 표시는 생략하도록 하는 것이 좋겠네. 한번 보고 말 사이라면 무관하겠지만 날마다 봐야 하는 사이에 거추장스러운 예의는 또 다른 굴레일 따름이니까 말이지.”

현담의 말을 듣고서 우창이 말했다.

“아, 잘 알겠습니다. 그렇게 말씀해 주시니 우창의 성향에도 꼭 부합됩니다. 거추장스러운 것을 무척 싫어하기 때문이지요.”

이어서 대중을 향해서도 말했다.

“모든 대중도 이렇게 해 주시기를 부탁합니다.”

그러다 대중들도 한목소리로 답했다.

“예, 스승님 잘 알겠습니다!”

이렇게 답하는 것을 보면서 우창이 다시 현담에게 말했다.

“이제 비로소 공부할 준비가 다 되었습니다. 모두 스승님의 가르침을 기다리고 있습니다. 말씀해 주시기 바랍니다.”

현담도 어느 정도 공부를 할 준비가 되었다는 생각이 들자 다시 오광이 따라주는 차를 마시고는 말을 시작했다.

“주역(周易)은 건괘(乾卦)로 시작하고 적천수는 천도(天道)로 시작하니 서로 같다고 봐도 되겠지? 처음에 경도가 말한 것이 천도라는 것에 대해서 생각을 해 보는 것도 좋겠군. 고월은 어떻게 생각하는가?”

현담이 이렇게 말하면서 조용히 미소를 머금고 이야기에 귀를 기울이고 있던 고월에게 물었다. 고월이 지명을 당하자 조용히 일어나서 현담의 물음에 답을 했다.

“지당(至當)하다고 생각합니다. 아마도 두 번째의 가르침에 지도(知道)를 담은 것도 주역에서 곤괘(坤卦)를 놓은 것과 같지 않은가 싶습니다.”

“옳지! 하나를 물으니 둘을 답하는군. 맘에 들어. 허허허~!”

“거듭 말씀을 드린다면, 세 번째로 인도(人道)를 놓은 것도, 주역에서 세 번째의 괘인 수뢰준(水雷屯)을 놓은 것과 서로 통한다는 생각은 해 봤습니다.”

“오호! 고월의 공부가 이미 깊었구나. 좋군.”

현담이 만족스럽게 미소를 지으며 말하자 고월이 다시 말을 이었다.

“스승님께서 이렇게 물어주시는 것만으로 이미 마음이 상쾌합니다.”

“과연 경도가 경방의 후예(後裔)라는 것이 부끄럽지 않은 배열이라는 것을 알고 있었구나.”

“그것까지는 몰랐습니다. 오늘 스승님의 말씀을 듣고서야 비로소 무릎을 치고 있습니다. 이렇게 주역의 의미를 그대로 적천수에 담았다는 것에 대해서 감탄을 합니다.”

“그런데 보통은 수뢰둔(水雷屯)이라고 하는데 우창은 수뢰준이라고 하는 의미가 있나?”

이번에는 현담이 우창에게 물었다. 그러자 우창도 일어나서 답했다.

“그렇습니다. 둔(屯)으로 읽을 때에는 군대가 주둔(駐屯)할 때 사용하는 말입니다. 그런데 부친(父親)인 하늘과, 모친(母親)인 땅의 사이에서 막 태어난 태아(胎兒)에게 군대가 진을 치고 있다는 것은 어울리지 않아서 왜 그런 뜻을 사용하는가 하고 궁리하다가 다른 뜻이 있음을 알았습니다. 준여(屯如)라고 하게 되면 고난(苦難)을 당하여 허덕이는 모양이 되기도 합니다. 태아가 모체를 떠나서 대자연에 떨어진 상황이니 얼마나 힘든 시작이 되겠나 싶어서 이렇게 읽어야 한다고 생각을 했습니다.”

“정확히 알고 있었군. 수뢰준(水雷屯)은 수중(水中)에서 우레가 일어남과 같으니 물 밖으로 나올 힘도 없어서 우르릉대는 모습으로 보이기도 하네. 여하튼 천지인(天地人)의 의미를 이렇게 읽었다니 참 놀라운 통찰력이네.”

현담의 말에 고월이 합장을 하고는 말했다.

“아닙니다. 누구라도 조금만 다른 각도에서 바라본다면 능히 헤아릴 만한 내용이 아니었나 싶습니다. 다만 이해가 되지 않는 것은 있습니다. 어떻게 위대한 하늘과 드넓은 대지에서 태어난 인간(人間)이 그렇게도 왜소(矮小)하고 무력(無力)하고 무능(無能)한 형태를 뜻하는 의미로 나타냈을까 싶은 것입니다. 명색(名色)이 만물(萬物)의 영장(靈長)이라고 일컫는 인간을 말입니다.”

“아, 그런가? 누가 인간이 위대하다고 했는가? 호랑이처럼 날카로운 이빨과 용맹한 힘도 없고, 독수리처럼 예리한 눈과 바람처럼 날아오르는 날개도 없고, 하다 못해 험한 산을 달리더라도 사슴보다도 무력하고, 심지어는 토끼보다도 소리를 제대로 듣지 못하는 인간이 아니던가?”

“스승님의 말씀을 듣고 본즉 과연 그렇겠다는 생각이 듭니다. 고월도 항상 그렇게 생각을 했습니다. 그런데 무슨 연유로 인간이 위대하다고 했는지요?”

“그야말로 자화자찬(自畵自讚)이 아니고 무엇이랴! 인간은 나약하고 무력한 존재라고 본 것은 육체를 말하는 것이라네. 그리고 위대하다고 하는 것은 육체가 아니라 정신을 말하는 것일 뿐이지. 그러므로 수행하는 인간은 위대하고 물욕에 사로잡혀서 탐욕을 부리는 인간은 무력한 존재가 되는 것이라네.”

“아, 그렇겠습니다. 여기 모인 대중은 위대한 인간이고 오욕에 사로잡혀서 하루를 허둥지둥 살아가는 사람들은 하잘 것이 없는 인간이란 말씀에 공감이 되었습니다. 그 가르침으로 어떻게 하루를 살아야 할 것인지 단박에 깨닫겠습니다. 과연 지혜의 말씀에 탄복(歎服)합니다.”

“그렇다네. 그렇기때문에 수뢰준을 세 번째의 괘로 놓은 것이라네. 그래놓고서 문왕(文王)이 묻지. ‘자! 그대는 어느 길을 갈 텐가?’라고 말이네. 이 얼마나 가슴이 절절한 한마디인가?”

“준괘(屯卦) 다음에 산수몽(山水蒙)을 놓은 의미도 여쭤보고 싶습니다. 적천수와는 무관하더라도 궁금해서 여쭙지 않고 배길 수가 없어서입니다.”

“그야 무슨 상관인가? 궁금하면 묻는 것이라네. 그리고 역경도 성현의 가르침이 아니던가? 우리가 잠시 그 속을 음미한다고 한들 무슨 허물이 있겠는가? 적천수를 배우는 것이 목적인가? 아니면 세상의 이치를 깨닫고 자유를 얻는 것이 목적인가를 생각해 보면 알 일이겠군. 허허허~!”

고월은 현담의 거침없는 답변에 감탄하면서 얼른 대답했다.

“그야 당연히 오늘 깨달음을 구하는 것입니다. 그렇다면 다시 여쭙겠습니다. 산수몽(山水蒙)이 수뢰준(水雷屯)의 다음에 자리한 의미만 알고자 합니다.”

“정신의 길을 갈 것인가? 아니면 육체의 길을 갈 것인가를 묻고 있지 않은가? 사람은 나약한 존재인지라. 한꺼번에 두 가지를 모두 얻을 수가 없다네. 그래서 처음에 방향을 물질이냐 아니면 정신이냐로 정하게 되는데 몽(蒙)이 무슨 뜻인가? 입히는 것이지 않은가? 무엇으로 입힌단 말인가? 벌거벗은 아이가 세상에 고고성(呱呱聲)을 울리며 태어났네. 그 아이에게 무엇을 입히겠는가?”

“그건 아마도 옷을 입혀야 하지 않겠습니까?”

“옷? 어떤 옷?”

고월은 순간적으로 말문이 막혔다. 현담은 몰아칠 적에는 숨을 쉴 틈도 주지 않으려는 듯이 질문을 퍼부었다. 고월도 그 의미를 잘 알고 있었다. 사량(思量)과 분별(分別)을 할 틈을 주지 않는 것으로 내면의 영감을 끌어내려는 시도였다는 것을. 그래서 최대한 빨리 답을 해야만 했다. 이것은 선사(禪師)가 제자를 가르치는 방법이기도 했다.

“몽(蒙)과 어울리는 글자는 계몽(啓蒙)입니다. 괘명(卦名)이 산수몽(山水蒙)인 것은 분명히 고인의 지혜를 가르치라는 의미가 아니고 무엇이겠습니까? 그래서 현자(賢者)를 만들고 지자(知者)를 만들어서 몽매(蒙昧)한 중생을 이끌어가는 성인(聖人)이 되는 첫걸음을 시작하라는 의미에서 몽(蒙)이라고 생각됩니다. 이렇게 생각하는 것이 맞을까요?”

“옳지! 옷은 심상(心象)을 의미한다네. 몸은 누구나 동등하게 주어졌네. 오장육부(五臟六腑)와 이목구비(耳目口鼻)를 갖고 태어났으니 말이네. 여기에 상인(商人)의 옷이냐, 관리(官吏)의 옷이냐, 아니면 철학자(哲學者)의 옷이냐를 선택하는 것은 스스로 택하는 것이지. 부모가 어린 시절에는 권할 수도 있지만 결국은 자신의 욕망대로 가게 될 것이니 말이네. 그래서 어릴 몽(蒙)의 의미는 지혜로운 가르침을 베풀라는 의미가 될 것이니 고월이 이해한 것도 무리가 없군 잘 생각했네.”

“스승님, 욕심이 자꾸 생깁니다. 몽(蒙)을 알고 나니까 그다음의 제5괘인 수천수(水天需)가 또 궁금해집니다. 수(需)는 구하는 것이 아닙니까? 무엇을 구한단 말입니까? 몽매(蒙昧)를 벗어나기 위해서 계몽(啓蒙)해야 한다는 것은 알겠는데 그러기 위해서 자신의 어리석음을 깨우쳐 줄 사람을 찾으라는 의미입니까?”

“허허허~! 고월은 이미 역경의 핵심에 근접했다네. 허허허~!”

“아하! 고월의 생각이 벗어나지 않았나 봅니다. 그렇다면 스승을 찾아야 한다는 것으로 이해하면 되겠습니다. 스승이 찾아오지 않으니까 찾아야죠. 배가 고픈 아이는 밥을 찾고 마음이 고픈 아이는 가르침을 찾아야 합니다. 여기 모인 대중들은 마음이 고파서 이렇게 스승님의 가르침에 정신을 기울이고 지혜를 흡입(吸入)하고 있듯이 말입니다.”

이번에는 현담도 고월을 다그치지 않고 미소만 지었다. 계속 이야기를 하라는 뜻이었다. 그 뜻을 알고는 고월이 말을 이었다.

“이제야 그 의미를 알겠습니다. 다섯 번째의 수(需)를 지나면 여섯 번째가 송(訟)입니다. 천수송(天水訟)의 이유는 알 것 같습니다.”

“어디 대중을 위해서 설명해 보려나?”

“예! 송(訟)은 말씀[言]을 숨김없이 드러내는[公] 것입니다. 그래서 관청(官廳)에서도 송사(訟事)하여 진가(眞假)를 가려서 죄의 유무를 판단하는 것같이 말입니다. 공평(公平)해야 하는 것과 같이 말의 진실을 가려서 받아들일 소중한 것은 받아들이고 물리칠 사특한 것은 물리치면서 가려가는 능력을 기르라는 것이지 않습니까? 일단 분별력(分別力)을 키워야만 한다는 의미가 되겠습니다. 예전에는 천수송(天水訟)을 보면서 ‘위가 하늘이고 아래가 물인데 왜 쟁송(爭訟)을 한단 말인가?’라는 생각만 하고 이해하지 못했는데 오늘 스승님의 한 수에 얽혔던 의문들이 봄눈처럼 풀리는 것만 같습니다.”

“아무래도 오늘 고월은 제칠괘 까지는 가야 할 모양이로군. 허허허~!”

“아, 그렇습니다. 말의 진실을 가려낼 줄을 안 다음에서야 비로소 스승을 찾으라는 의미가 바로 일곱 번재의 괘인 지수사(地水師)로군요. 말을 가릴 줄도 모른다면 스승을 만나더라도 올바른지 사악한지를 구분할 수도 없을뿐더러 스승을 잘 만났다고 하더라도 그 존귀함을 모르고 맹종(盲從)만 할 테니 그것도 바람직한 결과가 아니기에 송(訟)을 거쳐서 사(師)에 이르는 것이 맞는다고 길을 닦아놓은 것이 분명하겠습니다. 역경의 순서에 이러한 의미가 들어있는 줄은 오늘 처음으로 깨달았습니다.”

이렇게 말한 고월이 다시 현담에서 합장하고 자리에 앉았다. 여기까지 알았으면 그다음은 현담에게 묻지 않아도 스스로 풀어낼 수가 있을 것 같아서였다. 현담도 미소를 짓고는 우창을 보면서 말했다.

“우창은 고월이 이야기를 하다가 말고 자리에 앉은 이치를 알겠는가?”

우창은 화들짝 놀랐다. 두 사람의 대화를 듣느라고 얼이 뻐져 있다가 갑자기 묻는 말에 정신이 번쩍 들었지만 무슨 의미인지를 생각할 겨를이 없었다. 그래도 대중들이 기대하고 있는데 그냥 얼버무를 수는 없어서 잠시 정신을 가다듬고 생각해 봤다. 지수사(地水師)에서 멈췄다는 것은 분명히 알겠기에 왜 그래는지를 생각해 보고자 했다.

“스승님, 잠깐만 생각을 하고 말씀드려도 되겠습니까?”

“아무렴.”

우창이 잠시 생각했다. 하늘과 땅의 건곤(乾坤), 그사이에 태어난 인간이 자신의 길을 찾는 데는 준몽(屯蒙), 그리고 찾아서 배우면서 시비(是非)와 선악(善惡)을 가릴 줄 알면 수송(需訟), 그다음에 가르침을 구하기 위해서 스승을 찾는다는 사(師), 여기까지 생각이 미치자 고월이 말을 멈춘 의미가 비로소 이해되었다. 이렇게 생각하고는 현담을 향해서 말했다.

“스승님 생각해 보니까 고월이 딱 필요한 만큼만 이야기한 것을 알겠습니다. 이제 우리는 지수사(地水師)의 자리에 머물러 있습니다. 그다음은 아직 가보지 않아서 모르니 이제부터 스승님의 가르침을 뗏목으로 삼고자 하니 모든 것을 믿고 내맡기겠습니다.”

우창도 이렇게 말하고 합장한 다음에 자리에 앉자 고월이 우창을 바라보고는 엄지손가락을 치켜들어 보이고 미소를 지었다. 바로 맞췄다는 의미였다. 그런데 갑자기 이야기를 듣고 있던 염재가 손을 들고는 일어나서 말했다.

“태사님의 가르침에 가슴이 뜁니다. 고월 스승님과 우창 스승님의 대화를 들으면서 과연 우리의 등불이라는 것을 사무쳐서 깨달았습니다. 주역의 강과 명리의 산을 자유롭게 누비시는 모습을 보면서 감동하고 또 자극도 받았습니다. 더욱 열심히 분발해서 정진해야 하겠다고 생각했습니다. 이 말씀을 드리고 싶어서 주제넘게 한 말씀 올렸습니다.”

염재도 이렇게 말하고는 합장하고 자리에 앉았다. 그러자 현담이 염재에게 물었다.

“그대는 이름이나 호를 어떻게 쓰는고?”

현담이 염재에게 묻자. 다시 일어나서 말했다.

“예! 이름은 도대림(陶大臨)입니다. 호는 염재(念齋)입니다.”

“오, 그래, 열심히 정진하게나. 총명하군. 허허허~!”

“고맙습니다. 정진하겠습니다.”

염재가 배례(拜禮)하고는 자리에 앉았다. 그러자 현담이 대중을 둘러보고는 차를 한 모금 마셨다. 얼굴은 평온하면서도 기뻐하는 기색이 풍겨 나왔다. 그 모습으로 차를 한 잔 더 마시고서 잠시 틈을 둔 다음에 대중을 향해서 말했다.

“고월이 주역을 물어서 잠시 이야기를 나눴지만 어찌 진리가 둘일 수가 있으랴. 세상의 모든 이치는 하나로 통한다네. 학문을 구분하는 것은 의미가 없기에 어떤 학문이 아니라 어떻게 쓰이느냐는 것이 중요할 따름이라네. 결국 모든 학문은 즐겁고 행복한 삶을 위해서 존재하는 것임을 안다면 말이네. 심지어 활을 쏘고 칼을 쓰는 법을 배우는 것조차도 가정을 지키고 나라를 지키기 위한 것이 아니겠나? 그럼에도 위정자(爲政者)가 자신의 사욕을 채우기 위해서 군대를 끌고 이웃 나라를 침범하여 말등에서 잠을 자고 성루에서 잠이 깨는 고단한 삶을 살다가 떠나기도 하지. 그대들은 학문의 길로 들었으니 참으로 행복한 사람들이네. 이제부터 주제는 적천수가 되겠지만 진지하게 삶과 길과 자연의 이치를 토론하며 인연이 다하는 날까지 즐겁기만 바라네.”

현담의 말에 모두 합장하고 머리를 숙였다. 그러자 우창이 일어나서 말했다.

“스승님, 적천수의 천도(天道)를 이야기하다가 말고 갑자기 주역을 이야기하다가 다시 또 자연의 이치를 생각하면서 누비는 시간이 너무 즐겁습니다. 또 다시 천도로 돌아와서 말씀을 청하도록 하겠습니다. 하늘의 길이라고 하겠는데 여기에 적힌 구절은 염재가 읽어보도록 하겠습니다.”

우창이 이렇게 말하고서 염재를 돌아보자 염재가 일어나서 낭랑한 음성으로 천도장(天道章)을 읽었다.

욕식삼원만법종(欲識三元萬法宗)

선관제재여신공(先觀帝載與神功)

이렇게 읽고는 자리에 앉아서 현담의 이야기에 귀를 기울였다. 그러자 현담은 다시 우창에게 물었다.

“어디 우창이 보이는 대로 해석을 해 보겠나? 번거롭게 일어날 필요 없으니 그 자리에서 화답하게.”

그러나 우창은 일어나서 말했다.

“아닙니다. 제자가 일어나서 대중이 잘 들리도록 말을 해야 하겠기에 일어나는 것이며 전혀 불편하지 않습니다.”

“아, 그렇군. 알았네. 천도장의 글은 무슨 뜻인가?”

“제자가 이해하기로는, ‘천지인(天地人)의 이치가 세상의 모든 것과도 통하는 이치임을 알고자 한다면 먼저 제재(帝載)의 오행(五行)과 신공(神功)의 음양(陰陽)을 잘 관찰해야 한다.’는 의미로 읽었습니다. 가르침을 청합니다.”

“천도(天道)에서 삼원(三元)을 말하는 것은 무슨 뜻이라고 생각하나?”

“아, 그 생각은 못 해 봤습니다. 말씀을 듣고 보니 과연 그렇습니다. 천도(天道)를 논하려면 천원(天元)에 대해서만 알면 될 텐데 무슨 연유로 지원(地元)과 인원(人元)까지를 포함했을까요?”

우창은 예전부터 적천수를 볼 때마다 의문이 생겼던 것에 대해서 물었다. 그러자 현담도 처음 듣는다는 듯이 잠시 생각하고는 말했다.

“그것은 시작이니까 포괄적으로 말을 했다고 봐도 무방하겠군. 가령 이런 느낌일까? ‘그대는 지금 거대한 간지(干支)의 바다를 바라보고 항해하기 위해서 작은 조각배를 타려는 존재이다. 천지인(天地人)의 세상으로 여행을 하듯이 바다를 무사히 항해하려면 먼저 뭘 갖춰야 할까? 그것은 바로 제재와 신공이 필요할 뿐이다.’라고 하는 것이라는 뜻이네.”

우창은 현담의 설명이 간명하면서도 핵심을 잘 짚고 있다는 것을 잘 알 수가 있었다. 이것은 적천수의 이치에 대해서 그 본바탕을 적확(的確)하게 파악하고 있다는 말이었기 때문이다.

“과연 궁금했던 부분이 스승님의 가르침으로 명쾌해졌습니다. 먼 길을 가기 위해서는 무엇을 준비해야 하는지에 대한 안내였군요. 그것이 왜 「천도장(天道章)」에서 말하는지를 이해하지 못했는데 다른 말로 이해한다면 ‘하늘을 여행하려면 무엇이 필요한지를 알겠느냐?’고 하는 것과 통하겠습니다. 그러니까 천도는 천간(天干)이라고 하는 말과는 사뭇 다르게 느껴집니다.”

“엉? 천도(天道)가 천간(天干)을 말하는 것이라고? 허허허허~!”

우창의 말을 듣자마자 현담이 너털웃음을 터뜨렸다. 다른 제자들은 오히려 그러한 모습이 이해되지 않아서 눈만 멀뚱거릴 따름이었다. 우창도 마찬가지였다. 그렇게 웃고 난 현담이 정색을 하고는 우창에게 물었다.

“천간의 이야기는 「천간론(天干論)」에서 충분히 논할텐데 왜 천도장에서 그것을 언급했을 것으로 생각한단 말인가? 이것이야말로 군더더기의 해석이지 않으냔 말이지. 안 그런가?”

“여태 그것을 몰랐습니다. 참으로 밝은 스승님의 탄지공(彈指功)이 우둔한 제자의 10년 궁리보다 영험하다는 것을 확연히 깨달았습니다. 하하~!”

우창과 현담의 대화를 듣고 있던 고월이 손을 들고 말했다.

“여태까지 고월도 그렇게만 알고 있었습니다. 천지인(天地人)은 다른 말로 우주(宇宙)를 말하고 천지자연(天地自然)을 말한다는 것은 생각지 못했습니다. 이제 비로소 적천수의 비밀이 하나씩 풀려나려나 봅니다. 감동입니다.”

“비밀이라고? 세상에 비밀은 없다네. 단지 알거나 모르거나 할 뿐이지. 깨달은 자가 감추면 비밀이 되는 것이고 내어놓으면 학문이 될 따름이라네. 나눔을 즐기는 보살(菩薩)은 흘러가는 강물처럼 무엇이든 모두 쏟아낼 것이고, 옹색한 독각(獨覺)은 홀로 움켜쥐고 남들이 모르는 것을 즐기다가 그렇게 사라져가는 것일 뿐이라네. 허허허!”

현담의 말에 모든 대중이 감동의 도가니에 빠져들었다. 학문은 누리는 것임을 이렇게 간명하게 설파하는 가르침은 처음 접하기 때문이었다. 다시 우창이 현담에게 물었다.

“스승님. 그렇다면 다시 풀이해야 하겠습니다. ‘천지자연의 이치를 알고자 한다면 제재(帝載)와 신공(神功)을 먼저 볼지니라.’라고 하면 되겠습니까?”

“그렇지.”

현담이 한마디로 동의했다. 그러자 우창은 다시 또 질문을 이었다.

“잘 알겠습니다. 그런데 제재(帝載)를 혹자(或者)는 오행(五行)이라고 하고, 혹자는 음양(陰陽)이라고 합니다. 이것은 어떤 것이 맞는지 궁금합니다. 제재가 오행이라면 신공(神功)은 음양이 되고, 제재가 음양이라면 신공은 오행이 될 것이므로 결과는 같은 것이라고 해도 될 것인지도 궁금합니다.”

우창의 질문에 미소를 짓던 현담이 차를 마시고는 다시 말했다.

“왜 아니겠나. 옛날에도 그와 같은 해석으로 분분했었던가 보더군. 태극(太極)의 다른 이름을 제재라고도 했기 때문에 그렇게 보는 관점이 있다네. 그렇다면 옛말에 매이지 말고 어디 생각해 보려나? 글자로 풀이한다면 어떻게 해석하겠는가?”

“아, 그러니까 역경에서 말하는 것에서 떠나서 생각해 보란 말씀이시네요. 알겠습니다. 우선 제재(帝載)의 제(帝)는 임금입니다. 임금은 절대적인 존재로 상황에 따라서 바꿀 수가 없습니다. 오직 절대적인 존재일 따름이지요. 그렇다면 이것은 음양이라고 하기는 어색하지 않겠습니까? 왜냐면 음양은 수시로 양극음생(陽極陰生)하고 음극양생(陰極陽生)하는데 임금이 그와 같을 수는 없겠다는 생각이 들었습니다. 또 재(載)는 수레입니다. 왕의 수레는 앞으로만 나아갈 뿐입니다. 여기에는 다른 변화를 생각할 수가 없습니다. 그렇다면 제재를 오행(五行)으로 봐야 하지 않겠습니까? 다만 이것이 태극의 이치와 다르다고 하니 고인의 가르침에 거역(拒逆)하는 것은 아닌가 싶은 생각이 들기도 합니다. 그렇게 되면 불경(不敬)하다고 할 수도 있겠습니다.”

우창의 말을 가만히 듣고 있던 현담이 진지하게 물었다.

“우창! 어제가 중요한가? 아니면 오늘이 중요한가?”

“그야 오늘이 중요하지 않겠습니까?”

“다시 묻겠네. 어제의 가르침이 중요한가? 아니면 오늘의 깨달음이 더 중요한가?”

“가르침도 깨달음을 위해서 존재하는 것일진대 오늘의 깨달음에 비유할 어제의 가르침이 어디 있겠습니까. 불타의 팔만대장경이라고 하더라도 오늘의 깨임에 비하면 작은 반딧불에 불과할 것입니다.”

“그렇군. 그 이치는 알면서 옛날에 누가 한 말인지도 분명치 않은 것에 갇혀서 오늘의 깨달음을 의심하는 것은 과연 현명한 사람이 할 생각인가?”

“그러시다면 스승님께서도 제재는 오행을 의미하는 것이라고 말씀하시는 것입니까?”

“당연하지!”

“잘 알겠습니다. 그렇다면 신공(神功)은 춘하추동(春夏秋冬)의 사시(四時)를 따라서 변화하는 모습을 의미한다면 이것은 춘추(春秋)와 하동(夏冬)으로 끊임없이 변화하는 모습이라고 하면 되겠습니까? 그래서 오행은 하늘의 주체이고 사계절은 하늘의 신공이라고 하는 말씀으로 생각하면 되겠습니까? 이를 일러서 천도라고 한다는 것이란 말입니까?”

우창은 오래전부터 내심으로 궁금하게 여겼던 것들에 대해서 말끔히 정리하려는 듯이 다시 현담에게 물었다. 현담도 그것을 이해했는지 조용히 그리고 힘찬 어조로 설명했다.

“생각해 보면 알 일이지 않은가? 오행은 절대적인 존재라서 왕과 같이 변화하지 않으며 비교의 대상도 없으니 당연히 제재(帝載)이고, 음양은 날마다 변하고 달마다 변하며 계절에 따라서 변화가 무궁하니 이것을 일러서 신공(神功)이라고 한단 말이네. 그래서 춘절(春節)에는 신통력(神通力)을 발휘하여 삼라만상이 부활(復活)하게 되니 이것이야말로 신공(神功)이 아니고 무엇이겠으며. 추절(秋節)에는 삼라만상이 휴식(休息)을 취하여 동면(冬眠)을 하게 되니 이또한 신공이 아니고 무엇이겠느냔 말이네. 그러니까 고인의 가르침은 참고(參考)는 하되 다 믿고 끌려가지는 말아야 하지 않겠나? 그래서 구습(舊習)에 매이면 새로운 길을 찾지 못한다고 하는 것이라네.”

현담이 이렇게 말하자 우창이 다시 합장하고는 물었다.

“실은 제자가 갖고 있었던 적천수에서도 제재(帝載)를 음양이라고 해서 그런가 보다 하면서도 왜 그렇게 봐야 하는지에 대해서는 납득이 안 되었습니다. 오늘 스승님께서 명쾌하게 풀이해 주시고 그것이 맞는다고 하시니 십 년 체증이 일시에 뚫리는 것처럼 속이 시원해졌습니다.”

“학문에는 왕도(王道)가 없네. 단지 깨닫는 자가 왕이 되고, 어제 깨달은 자는 오늘 깨달은 자에게 왕위(王位)를 물려주고 조용히 물러갈 따름이라네.”

“이제야 비로소 천도장의 시구(詩句)가 완전히 이해되었습니다. 그래서 말끔해졌습니다. 이제 의문은 남아있지 않습니다. 이렇게 적천수의 천도장에서 말끔히 해결하다니 망외소득(望外所得)입니다.”

“그런가? 축하하네! 허허허~!”

큰 강당은 숨소리도 들리지 않았다. 모두 우창과 현담의 이야기에 취해서 무아지경(無我之境)에서 노닐고 있을 따름이었다.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

낭월의 수다는 여기까지입니다. 오늘도 즐거운 순간과 함께 하시기를 기원드립니다. 고맙습니다.

2022년 2월 12일 낭월 두손모음