제주반달(3) 잠녀

작성일

2021-04-04 03:39

조회

2159

제주반달(3) [1일째 3월 8일/ 2화]

물질하는 잠녀

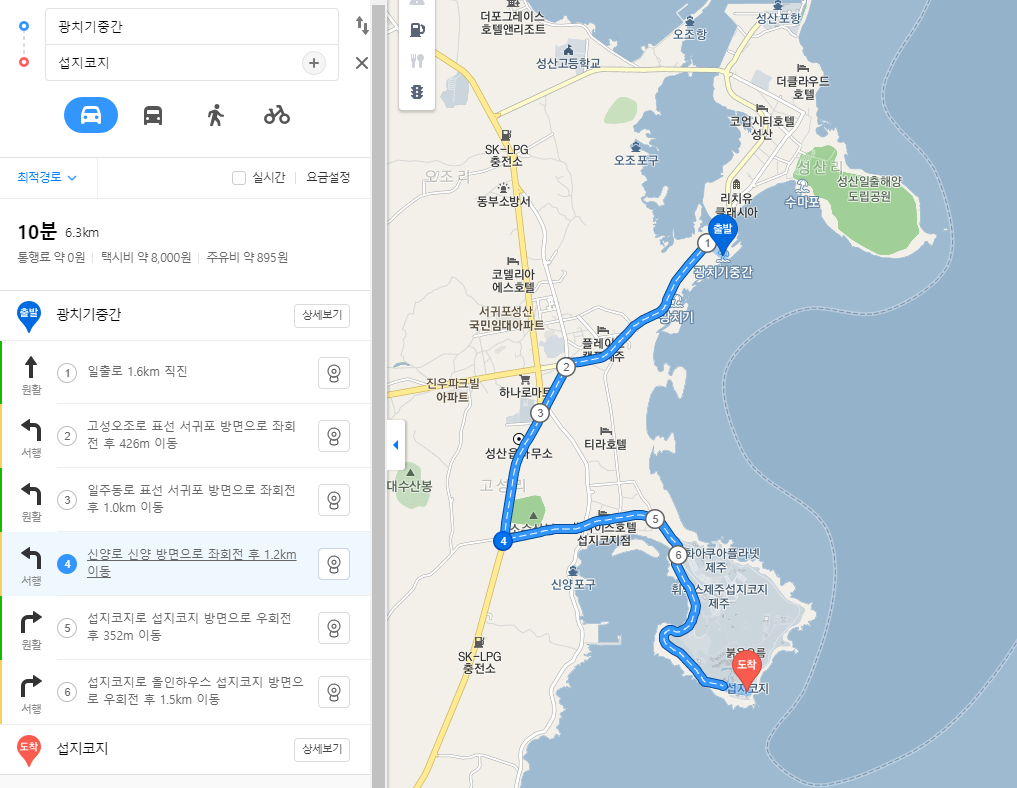

연지 : 이제 어디로 갈 거야?

낭월 : 지나는 길에 섭지코지를 둘러보자.

연지 : 얼마나 가는데?

낭월 : 금방이야.

섭지코지는 10분 거리란다. 항상 지나쳤으면서도 들어가서 둘러볼 생각을 하지 못했던 이유는 모를 일이다. 그냥 이름이 이상해서? 특별한 것이 없을 것이라는 생각으로? 여하튼 이제 여유가 만만이다. 낭월에겐 보름이라는 여정이 있는 까닭이다. 그래 바로 옆에 있는 섭지코지를 둘러보고 가자. 집에서 쉬고 있는 화인네는 아직도 밤중일 테니.... ㅎㅎ

섭지코지로 들어가는 해안길을 지나치는데 오토바이들이 줄을 지어서 있는 것을 보면서 아마도 놀러 온 사람들이겠거니 싶었다. 무심코 내다본 밖의 바다 풍경을 본 순간

"세워~!"

라고 외칠 수밖에 없었다.

저 멀리에서 해녀들의 물질하는 모습이 보였기 때문이다. 예전 같으면 그냥 지나치면서 전복과 소라를 따는 것으로 생각했을 것이다. 이것이 일정에 따른 심리라고 할 수도 있겠군. 그러나 오늘은 예전과 다르다. 시간이 많아서 여유가 만만이기 때문이다. 해녀들이 작업하는 것을 찍어야 한다. 그래야 해녀에 대한 공부를 할 거리가 되기 때문이다.

그러니까 오토바이는 해녀들이 타고 온 것이겠고, 뒤에 얹힌 가구는 획득한 것을 담을 그릇이었던 모양이다. 이러한 장면을 그냥 지나치면 두고두고 아쉬움이 될 수도 있으므로 시간만 된다면 미룰 일이 아니다. 더구나 낭월에게는 시간이 많아도 너무 많다. ㅎㅎ

현무암의 갯바위는 발을 붙이기도 조심스럽다. 자칫하면 중심을 잃을 수도 있기 때문에 조심해서 자리를 잡아야 한다. 멀지도 가깝지도 않은 적당한 자리에서 물질하는 모습을 지켜보려고 걸음을 옮겼다.

흡사, 풍란처럼 풀 한 포기가 바위에 뿌리를 내리고 있는 것을 보니 그냥 지나칠 수가 없어서 그것도 한 장면 담았다. 조금 전에 본 4.3사건에서도 어떻게든 살아남은 제주도의 여인네가 겹쳐서이다.

마음 같아서는 같이 바닷속으로 들어가서 작업하는 것도 보면서 같이 해산물을 채취하고 싶다만, 그것은 내게 주어진 능력도 아니고 권리도 없다는 것을 잘 안다. 물질하는 것을 보니 옛날 낙산사 앞바다를 누비고 다녔던 시절이 떠오른다. 당시에 홍련암 앞바다는 내 놀이터였는데. 오후에 기도를 마치고 나면 땀에 젖은 몸을 물안경 하나와 함께 바닷물에 둥둥 떠다니면서 시원하게 날려 보낼 수가 있었지.

제주도 여행기를 쓰다가 말고 해묵은 사진폴더를 뒤지는 이유는 그 시절의 풍경이 그리워서이다. 아마도 1978년쯤 되었을 게다. 22~23세쯤의 여름이었을 테니. 물안경 하나를 들고 홍련암 아래로 내려가면 두어 시간 흘러가는 것은 순식간이었지. 이렇게 어떤 코드를 건드리면 또 지난 시절의 풍경이 떠오르곤 하는 것도 여행의 덤이려니 싶기도 하다. 벌써 40년도 더 지난 옛날이로구나.

놀이는 즐겁고 일은 고단하다고 했던가? 이른 아침부터 차가운 물속에 들어가고 싶겠느냐는 생각이 문득 들었다. 더구나 나이들도 고령의 해녀들이 많다고 들었는데 잠시 해녀의 모습을 본 김에 해녀 공부를 해 봐야겠다. 그냥 지나치면서 맛있는 먹거리를 자연에서 구하는 일이라고만 생각했지 깊이 있게 살펴본 적은 없었는데.....

문득 떠오르는 삼다도소식의 노래 가사....

삼다도라 제주에는 아가씨도 많은데

바닷물에 씻은 살결 옥같이 귀엽구나

미역을 따오리까 소라를 딸까

비바리 하소연이 물결 속에 꺼져가네

음 물결에 꺼져가네

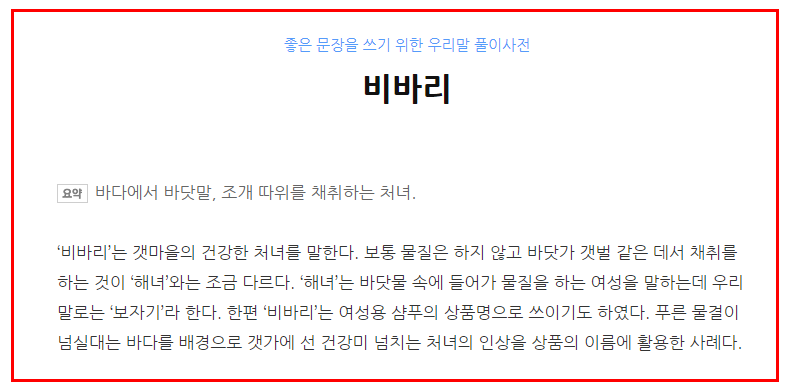

그래서 해녀는 비바리라고 하는 모양이라는 생각을 했었다. 그래서 아는 길도 물어간다고 바비리부터 검색을 했다.

글쎄~ 이렇다니깐. ㅎㅎ

대충 알고 있으면 비바리는 해녀인가 보다 할밖에.

비바리는 바닷가에서 조개도 캐고 보말도 따는 처녀를 말한다지 않은가. 거 참. 노랫말에서 해녀라고는 하지 않았으니 틀린 말은 아니겠다만 그래도 착각하기 딱 좋은 가사라고 해야 할 모양이다. 아니, 미역 따고 소라 따려면 바닷속에 들어가야 하잖여? 그렇다면 가사가 잘못되었다고 해야 할 모양이다. 왜냐면 소라는 얕은 곳에 있지 않고 깊이 들어가야 하는 까닭이다. 물론 서해안의 참소라는 썰물에 잡을 수도 있지만 제주도의 뿔소라는 다른 이야기잖여? 아무래도 착각하게 만든 것은 가사였다고 해야 할 모양이다. ㅎㅎ

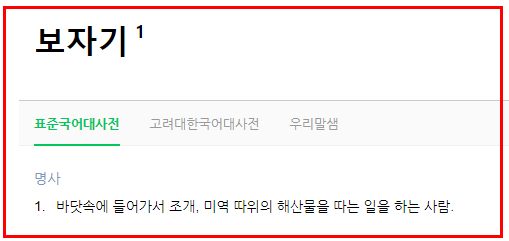

그런데.... 여기에 묻어 나온 '보자기'라는 용어가 눈길을 끈다.

보자기는 물건을 싸는 것으로만 생각했는데 해녀를 우리말로 이르는 것이라니? 이것은 듣느니 처음이다. 그래서 자꾸 뒤지다가 보면 또 새로운 것을 얻어 배우게 되기 마련이다.

표준국어사전에서 그렇다고 해야 믿음이 간다. 그래서 확인을 해 보니 이렇구나. 왜 보자기라고 했는지에 대한 설명을 찾을 수는 없어서 어원이 궁금하다. 폭풍 검색을 하지 않을 수가 없다. 이러한 말이 있다는 것을 몰랐을 적에는 또 그렇거니와 일단 알았으면 제대로 해 놓지 않으면 뇌리에서 계속 지껄여 댈 것이 틀림없기 때문이다. 찾아라~! 얻을 것이다.

보자기를 한자로 표기하면서 나온 말이 포작(浦作)이란다. 이렇게 해 놓으니까 대략 무슨 말인지 느낌이 온다. 포(浦)는 물가를 의미하고 작(作)은 일을 하는 것을 말하지 않느냐는 생각이 들어서이다. 그러니까 포구(浦口)에서 전복과 소라를 따는 사람이라고 할 수가 있지 않겠느냔 말이다. 포작이 왜 보자기냐는 생각이 들면 자꾸만 되뇌어보면 된다.

포작, 포작.... 포자기.... 포자기..... 보자기....

왜? 안 돼? ㅋㅋㅋ

이렇게 하다가 보니까 우리 말의 보자기를 한자로 바꾼 것이 아니라 한자의 말을 순화해서 부르다 보니까 보자기가 된 것은 아닐까? 싶은 생각이 든다. 왜냐면, 보자기가 포작으로 변했다고 하면 어색한데 포작이 보자기가 되었다면 자연스럽다는 생각이 들어서이다. 한자를 사용하기 전에는 뭐라고 했는지가 또 궁금해진다.

걱정스러운 표정이 역력하다. 말소리가 들리지는 않지만....

"야, 파도가 점점 거세지는데 괜찮겠나?"

이렇게 말을 하는 것처럼 보였다. 물론 파도와 함께 살아온 세월이 얼마일 텐데 이깟 풍경에 그러한 말을 했을 리는 없다고 보면 그냥 낭월의 감정이입이려니 싶다. 앞의 여인은 아랑곳하지 않고 열심히 준비하는 것만 보인다. 오늘은 또 용왕님께서 어떤 먹거리를 선물해 주실 것인지에 대한 기대감이 가득한 듯이 보이는 것은....

작살을 들어 보이는 것에서 느껴지는 분위기 탓이었으려니 싶다. 허리에 매단 납덩이(다른 것일 수도)의 무게가 몇 kg는 됨 직하다. 납덩이가 아닐 수도 있겠다고 생각한 것은 납이 중금속으로 분류가 되었기 때문이다. 그러나 보기에는 납으로 보인다. 자꾸 만지다가 보면 몸에 안 좋은 영향을 미치지 싶은데 이러한 점에 대해서는 어떤 대비가 되어 있는지 괜히 걱정스럽기도 하다.

낭월이 보기에도 파도가 점점 거세지고 있는 것이 분명한데 늠름하게 물속으로 들어갈 채비를 다 갖춘 모양이다. 작살을 챙긴 것으로 봐서 고기를 잡을 요량이었던가 싶다.

"오늘 고기들 다 죽었쓰~~!!"

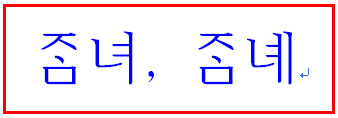

해녀(海女)를 다른 말로는 잠녀라고도 한단다. 잠녀라니까 한자로 잠녀(潛女)가 맞지 싶다. 그런데 옛날 표기에는 잠녀를 아래아로 표기했던 모양이다.

이렇게 나오는데, 잠녀라고도 읽고 좀녀라고도 읽는 모양이다. 그런데 좀녀는 아니잖여? 'ᄌᆞᆷ'의 점은 '아래아'이니까 발음은 '아'로 해야 할 것으로 생각되는데 그렇게 본다면 잠녀가 맞을 게다. 그런데 두 단어를 넣고 검색해 보면 의외로 좀녀가 많이 나온다. 어느 것이 더 맞는지는 모르겠지만 한자의 潛女에서 온 것이라면 당연히 잠녀가 맞다고 해야 할 모양이다.

그런데 일제 강점기 이전에는 해녀라는 말은 사용하지 않았더란다. 그냥 잠녀로 말했는데 제주도 방언으로 좀녀라고도 했더라는 말이 나오는 것으로 봐서 좀녀가 많이 검색되는 것도 틀린 것은 아닌 것으로 봐야 하겠다. 그러니까 잠녀도 맞고 좀녀도 맞는 걸로. ㅎㅎ

꽤 멀리 떨어져서 사진을 찍었는데도 사진가에게 미소를 지어주시는 센스~! 고맙구로. 오늘 물질에서는 홍삼이랑 전복이랑 한 보따리 거두시기 바랍니다. ㅎㅎ

자료를 찾아보니 조정에서나 지방관들의 수탈은 여기에서도 벗어나지 못했다는 슬픈 소식들이 가득하다. 고려시대나 조선시대나 별반 다를 것이 없었던 모양이다. 특히 제주도에 부임한 관리들은 스스로 왕이라도 된 듯이 군림했을 테니 그 행태는 미뤄서 짐작이 되고도 남는다. 간혹 현관(賢官)이 부임하면 그들의 고충을 기록하고 임금에게 보고도 하지만 어디 그런 사람이 열에 한 둘이나 되겠느냔 말이지.

두렁박만 동동 떠 있으면 그 아래에서는 열심히 무엇인가를 찾고 있다는 뜻이다. 두렁박은 태왁이라고도 한다는데 서로 많이 다른 용어라서 그것도 궁금하다. 두렁박은 옛날에 크게 자란 박의 속을 파내고서 물이 들어가지 못하게 막아서 사용한 것에서 시작된 말이 아닐까 싶은데 태왁은? 태왁은 제주도 말이란다. 태왁박새기라고도 한다네. 박세기는 그물망으로 된 것을 이르는 말이다. 망사리, 망아리라고도 하는데 묶어서 태왁박새기인 모양이다.

지금 사용하는 태왁은 1960년대부터 교체된 스티로폼이다. 그래서 원래의 전통적인 태왁은 사라지게 되었단다.

자맥질을 지켜보고 있는 가마우지를 보니 녀석은 어떤 생각을 하고 있을지 궁금했다. 그래서 가마우지와 감정이입으로 소통을 해 보니....

'뭐, 우리나 인간이나 다를 것도 없잖아?'

녀석 참. 말하는 뽄새 하고는. ㅋㅋㅋ

생각해 보니 그럴 만도 하겠네. 녀석도 먹이를 구하러 물속으로 들락거리고 잠녀도 같은 일을 반복하고 있으니까 말이다. 더구나 복장도 가마우지와 같으니 ㅎㅎ

평소에 생각하기에는 날마다 물질을 하는 것으로 여겼었다. 왜냐면 바다는 항상 그렇게 출렁이면서 그 자리에 있기 때문이다. 그런데 이것도 알고 보니까 그게 아니라 조수의 물때에 따라서 작업이 가능한 때가 있고 못하는 때가 있단다. 이것은 안면도의 바다와 서로 통하는 것이 있었다는 이야기이다. 다만 작업일이 서로 반대라는 것이 다를 뿐이다.

물질이 가능한 날은 음력으로 8일~14일까지, 23일~29일까지란다. 이때는 조금 때여서 물살이 약한 때가 된다. 그리고 오늘(3월8일)은 음력으로 25일이다. 그러니까 제주도에 가면 언제라도 해녀를 볼 수가 있다는 생각은 이러한 물때를 봐가면서 참고해야 한다는 것을 또 배운다. 그제부터 물질이 시작되었다는 말이기 때문이다.

안면도의 여인들은 반대로 물살이 강한 사리 때를 기다려서 갯바닥으로 나간다. 그래야 물어 많이 빠져서 깊은 바닷속에서 자라고 있는 박하지며, 낙지며, 참소라와, 굴과 조개를 많이 채취할 수가 있기 때문이다. 그러고 보니까 안면도의 여인들이야말로 비바리였구나.

해녀에도 급수가 있었더란다. 해녀는 누구라도 아무 곳에서나 작업을 하는 것으로 생각했는데 실은 자신의 급수에 맞는 곳에서 작업을 해야 하는 것이 엄격하단다.

상군 → 고수로 깊은 바다에서 작업해야 한다.

중군 → 중수로 중간 바다에서 작업해야 한다.

하군 → 하수로 얕은 바다에서 작업해야 한다.

이렇게 엄격한 규칙이 있는 줄은 생각지 못했다. 나이가 많아서 몸이 약해진 해녀에게는 얕은 곳을 양보해야 한단다. 알고 보니 참으로 공생(共生)하는 이치가 분명하구나. 얕은 곳은 그래서 할망바당으로 정해서 부르기도 한단다. 젊은 해녀가 이 구역에서 물질을 하면 큰 난리가 난다니까 참으로 삶의 지혜에서 나온 자연의 질서라는 것을 알겠다.

그렇다면 상군과 중군의 경계선에 있는 전복은 누가 차지하게 되는 건지가 갑자기 궁금해지기도 한다. 지나가는 길손이 보기에는 경계가 애매할 것도 같지만 그들은 항상 그 자리에서 맴돌면서 바닷속이 손바닥과 같을 테니 이러한 문제도 자연스럽게 해결할 것이라는 생각으로 정리한다.

연지 : 아직 더 봐야 혀?

낭월 : 아니, 다 봤다. 가자~!

참, 우연히, 음력 25일에 제주도의 첫날을 맞이하는 덕분으로 해녀에 대해서 공부할 수가 있었으니 이것도 일정표에 감사를 해야 할 일이로구나. 100-400GM렌즈 덕분으로 가장 제주도 다운 풍경을 담을 수가 있어서 다행이었다. 2배 확장 컨버터도 챙기긴 했는데 손각대로 욕심부리기보다는 나중에 크롭을 하는 것으로 방향을 잡았는데 그건 잘 한 것으로 봐도 되겠다. 아무래도 800mm로 찍자면 약간의 흔들림조차도 지진이 일어날 테니까 말이다. 대신에 400mm로 찍어서 라이트룸에서 다시 손을 봐도 되니까.

소니 알사(R4)카메라는 6,100만화소이다. 그야말로 화소가 깡패라고 하는 걸작이다. 풍경사진을 좋아하는 낭월에게는 축복의 카메라인 셈이다. 자르고 잘라도 선명한 화질을 남겨주기 때문에 웬만하면 2배 확장은 사용하지 않게 된다. 예전에 알삼(R3)이 주력일 때는 종종 애용하던 것이었지만 장비가 바뀌면 보조품들도 달라지기 마련인 모양이다. 세월 따라서 주력인 알삼은 보조가 되어서 타임랩스 전용이 되다시피 했으니 녀석도 마음이 있으면 쪼매~ 서운하지 싶기는 하다. ㅎㅎ

(여행은 계속됩니다.)