논산지질탐사② 반야사

논산지질탐사(論山地質探査)② 반야사(盤若寺)

(탐사일 : 2024년 12월 29일)

소재지 : 논산시 가야곡면 삼전길 104

언제부턴가 논산에 동굴법당으로 된 절이 있다는 말은 들었지만 가봐야 하겠다는 생각이 들지는 않아서 관심을 두지 않았었다. 그러다가 논산지역의 지질에 대해서 살펴보겠다는 생각이 들자 가장 먼저 떠올랐다. 석회암(石灰巖) 광산(鑛山)을 했던 곳인데 폐광이 되면서 동굴에 법당을 만들었다는 이야기를 들었다. 다만 동굴은 별로 좋아하지 않는다. 사진발이 여영~ 아니라서다. 플래시 조명을 사용하면 괜찮겠지만 점점 게을러져서 동굴을 탐사하고 싶은 생각은 없다. 물론 화암동굴이나 고수동굴은 볼만 하지만 그렇다고 마음대로 조명을 사용할 수가 없으므로 노이즈가 짜글짜글한 사진을 마주 하고 있으면 별로 즐겁지 않아서 외면하는 편이다. 다만 지질을 탐사하는 목적으로 찾아서 노출된 암석들을 보는 것은 괜찮을 것으로 생각되어서 당일치기로 관촉사와 반야사를 목적지로 삼게 되었다.

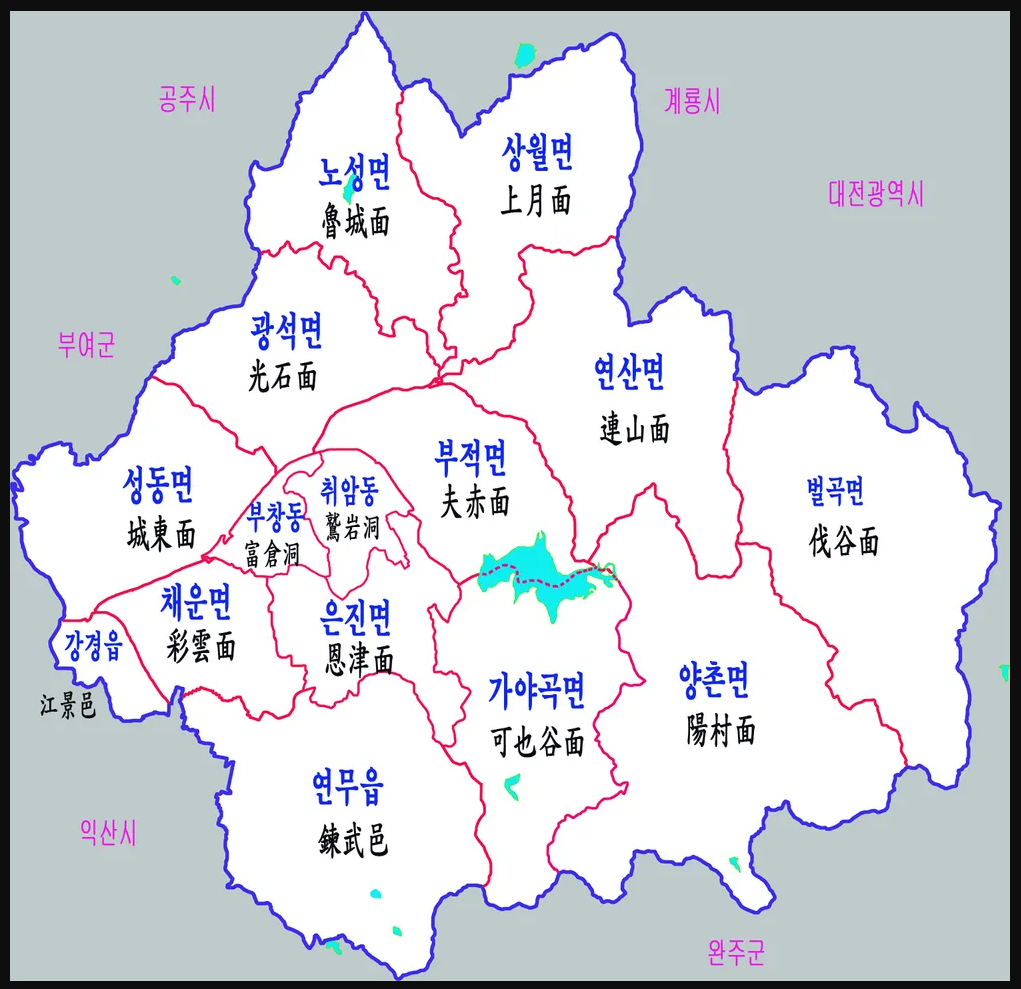

주차장에 도착해서 바라보니 여기가 그곳인 줄을 절로 알겠다. 가야곡면(可也谷面)은 상월면(上月面)과 정반대가 되는 지역이다.

논산에서 30년을 살았어도 15개의 읍면으로 되어 있다는 것은 이번에 처음 알았다. 뭐든 필요해야 알아보게 되어 있으니까. 한 면에서 한 곳만 둘러봐도 15편의 이야기가 되겠구나.

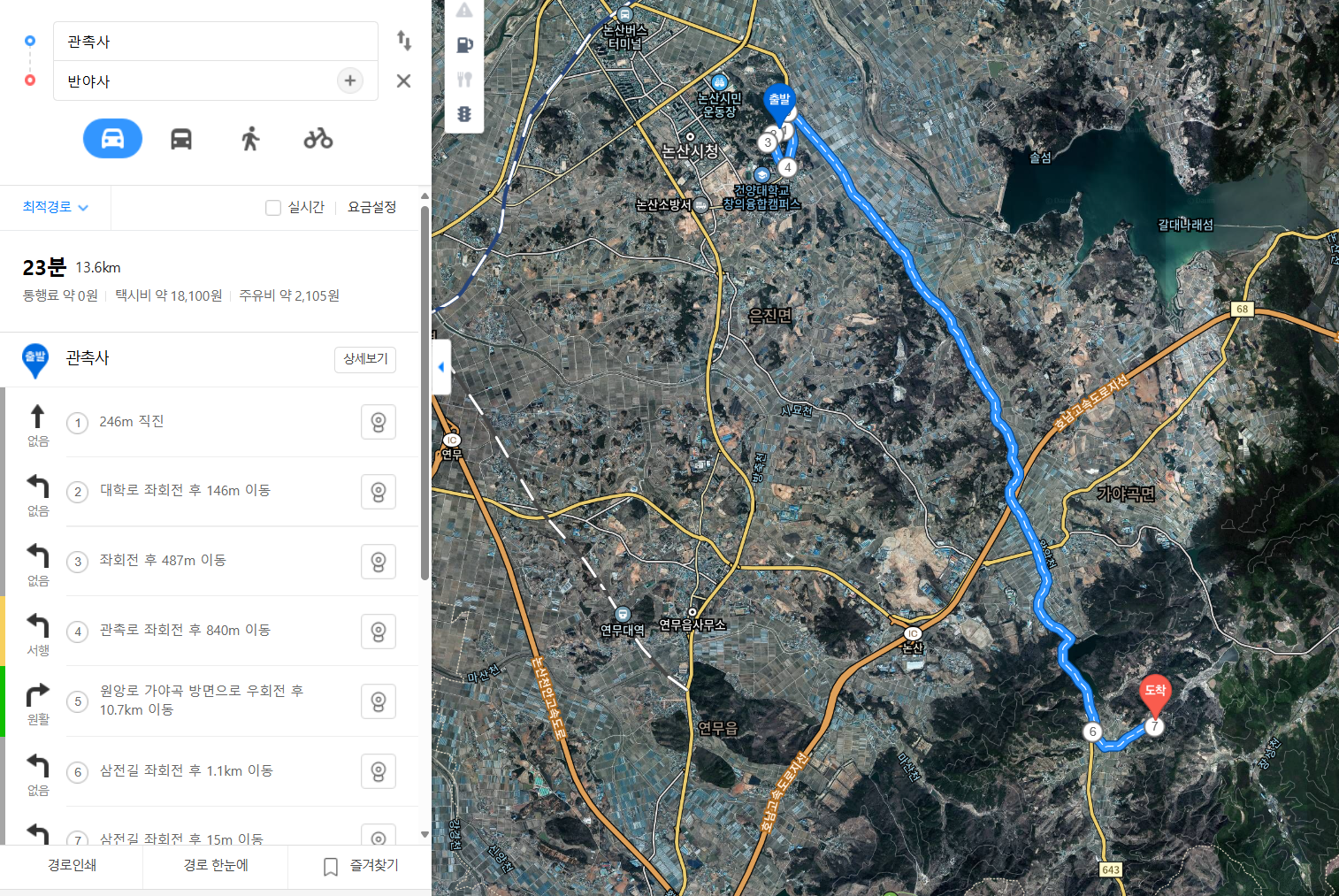

관촉사에서 반야사까지는 13.6km이고 소요시간은 23분 거리다. 은진면(恩津面)에서는 관촉사를 둘러봤고, 이제 가야곡에서는 반야사를 둘러보면 되겠는데, 논산의 동남부 쪽에 있는 가야곡, 양촌, 벌곡은 아무래도 몇 편의 이야기가 되어야 하지 싶은 느낌적 예감이 든다. 지질도가 그렇게 생겨서 말이지. ㅎㅎ

그런데 동네 이름이 좀 특이하다. 가야곡이 한자로 봐서는 풀이하기가 쉽지 않군. 가야(可也)? '가하다' '옳다' '그렇다' 이렇게 해석이 되지 싶은데 가거도(可居島)는 그래도 '살만 한 섬'이라고 해석이 되기라도 하는데 이건 쫌...... 그래서 어쩌라고? 그러니까 말이지. 한자를 보기 전에는 가야(伽倻)일 것이라고 생각했는데 전혀 다른 글자를 만나서 오히려 의아했다.

[논산시청-지역명유래]

조선시대는 가야실의 이름을 따서 가야곡면이라하고 은진군에 속해 있었다. 그러나 백제시대에는 德近郡에 신라시대는 德殷으로, 고려때는 德恩으로 부르며 고려 현종 9년에는 공주에 속하다가, 조선조에 은진현으로 다시 은진군으로 개편하였다. 1914년 행정구역 개편 때 강청, 두월, 육곡, 등리, 성덕, 목곡, 병암, 산노, 석서, 양촌, 근정, 종연, 중산, 함적 등 14리를 구성하여 논산군에 편입시켰다. 은진면 성덕리가 1938년에 편입되고, 구자곡면이 연무읍으로 편입될 때 가야곡면편으로 붙은 부락중 야촌리, 왕암리, 삼전리가 가야곡면으로1963년에 편입되고, 석서리가 1973년에 양촌면으로 편입되고, 1983년에 중산리와 양촌리 일부가 양촌면으로 편입되어 가야곡면은 14리로 편성되어 지금에 이르고 있다.

원래 가야실이라고 했던 모양이구나. 충남지역의 명칭에서 '실'이 등장하는 경우가 더러 보이는데 가야곡도 그렇게 시작되었던 모양이다. 알아봐야 아무짝도 쓸모는 없지만 그냥 궁금해서 뒤적여 봤다.

흡사 산성의 요새처럼 쌓아 놓은 석축이 방문자를 압도한다. 위에는 뭔가 망루와 같은 것이라도 있지 않을까 싶은 생각이 들 정도로 멋지게 쌓은 축대구나.

절 마당으로 올라가 보니까 생각과 달리 그냥 마당을 넓히느라고 쌓은 축대였다는 것을 알겠다. 큰 공을 들여서 약간의 공간을 얻었으니 노력에 비해서 본다면 별 것은 아닌 것으로 보이지만 여기에서 생활하는 사람의 관점에서 본다면 그게 최선인 것으로 봐도 되지 싶기는 하다.

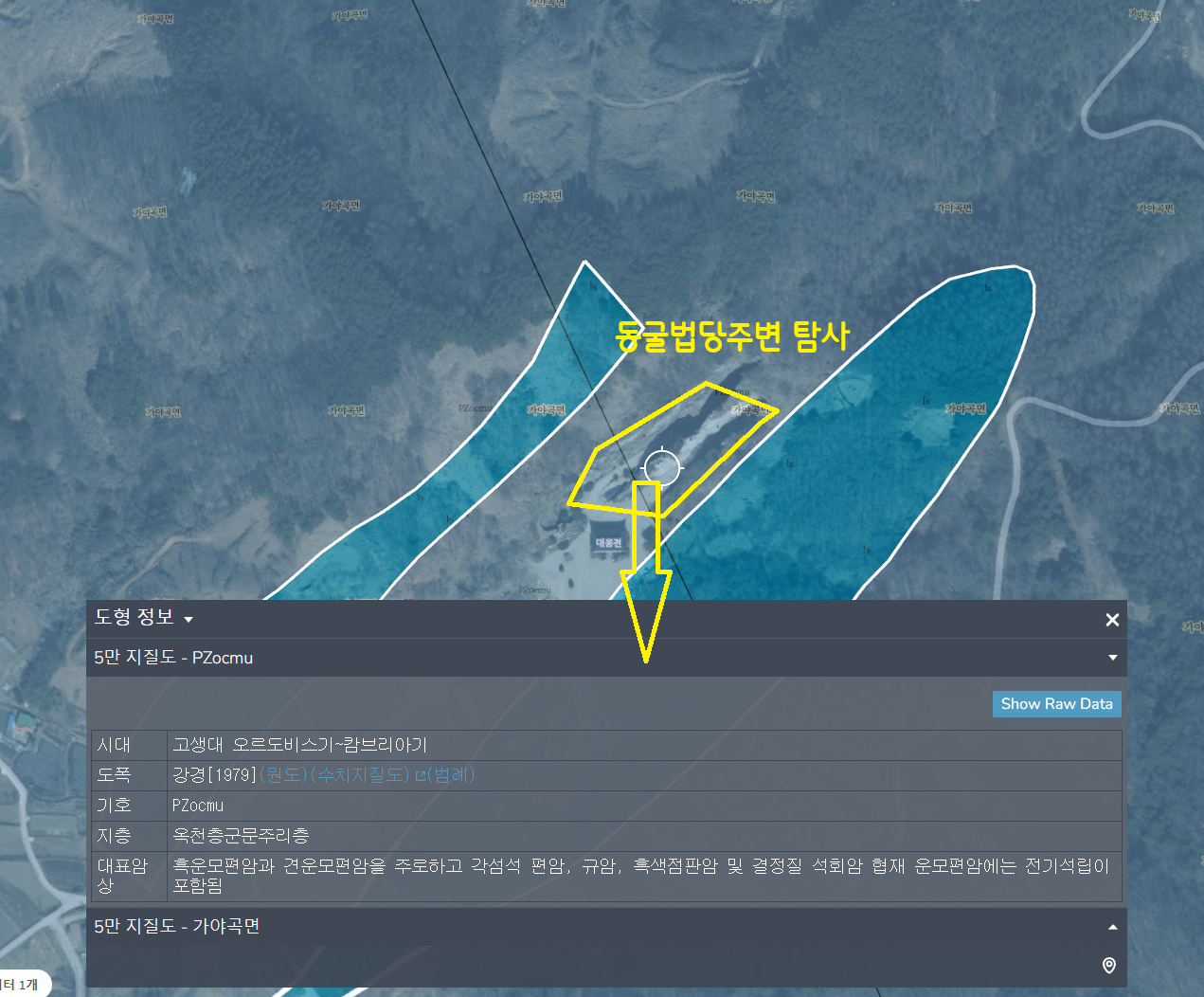

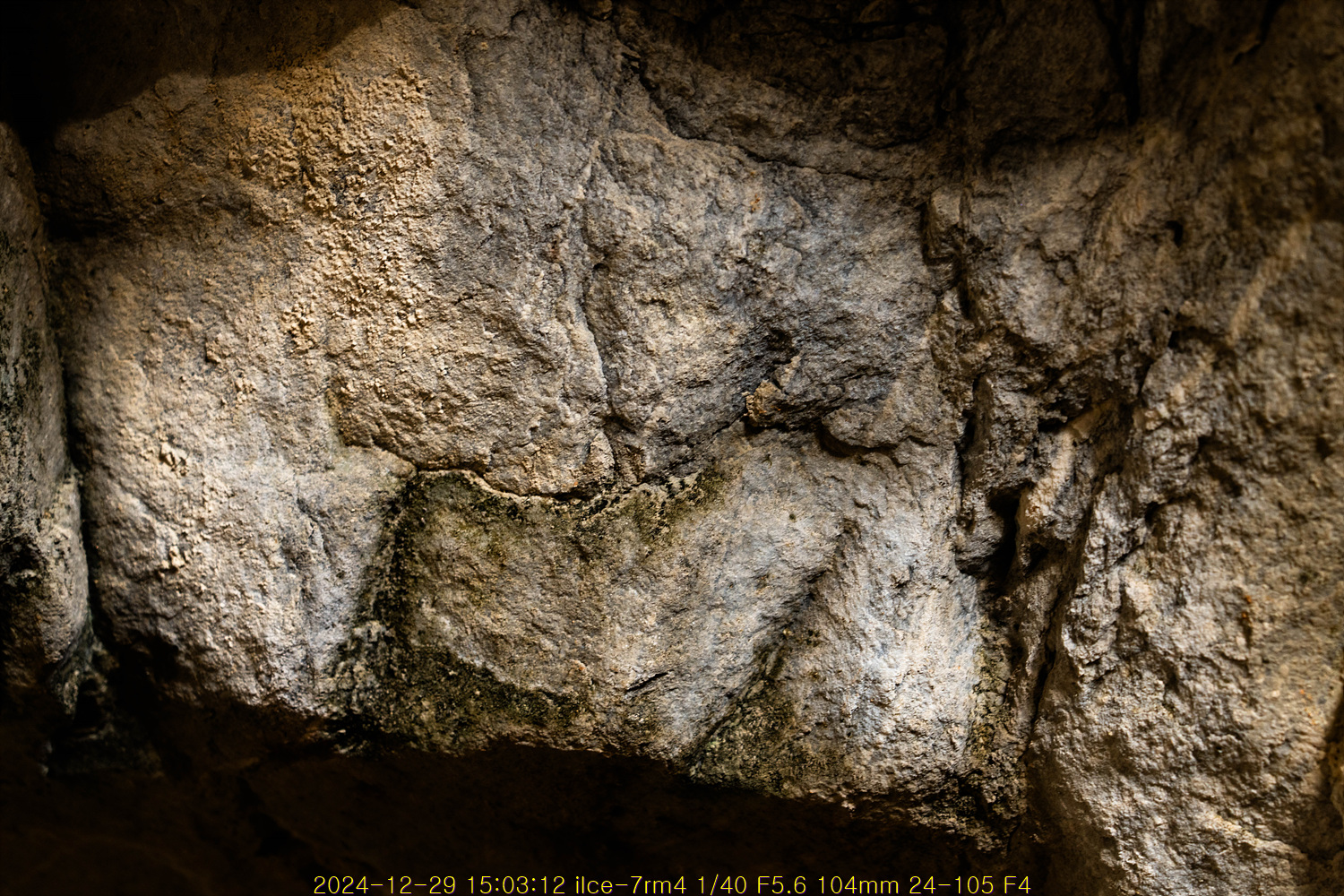

절 마당가의 축대 쪽으로 큼직한 바위가 하나 있어서 살펴봤다. 지질도부터 봐야 하겠구나. 석영질이 혼재된 암석으로 보이는데....

절터의 뒷모습이 특이하다.

고생대 오르도비스기(5억 4100만 년 전)~캄브리아기(4억 5800만 년 전)

옥천층군(沃川層群) 문주리층

흑운모편암(黑雲母片岩)과 견운모편암(絹雲母片岩)을 주로하고

각섬석편암(角閃石片岩), 규암(硅巖), 흑색점판암(黑色粘板巖) 및

결정질석회암(結晶質石灰岩) 협재(挾在) 운모편암(雲母片岩)에는 전기석립이 포함됨

전기석립이라는 말은 전기석(電氣石)의 입자(粒子)를 말하는 것이 아닌가 싶은 짐작만 해 본다. 자료를 찾기가 어렵네. 그러니까 매우 작은 크기의 투어말린이 포함되어 있다는 뜻으로 짐작만 할 뿐이다. 그런데 성분이 상당히 복잡하구나. 흑운모와 견운모에 점판암도 있고 석회암도 있고 각섬석까지 포함되어 있는 것이 옥천층군의 문주리층인 모양이다. 이름에 층군(層群)이 있는 것으로 봐서 이미 간단하지 않은 지층의 무리로 되어 있다는 것을 능히 짐작케 한다. 그런데 문주리는 어디에 있는 마을일까 싶어서 또 지도를 뒤적뒤적...

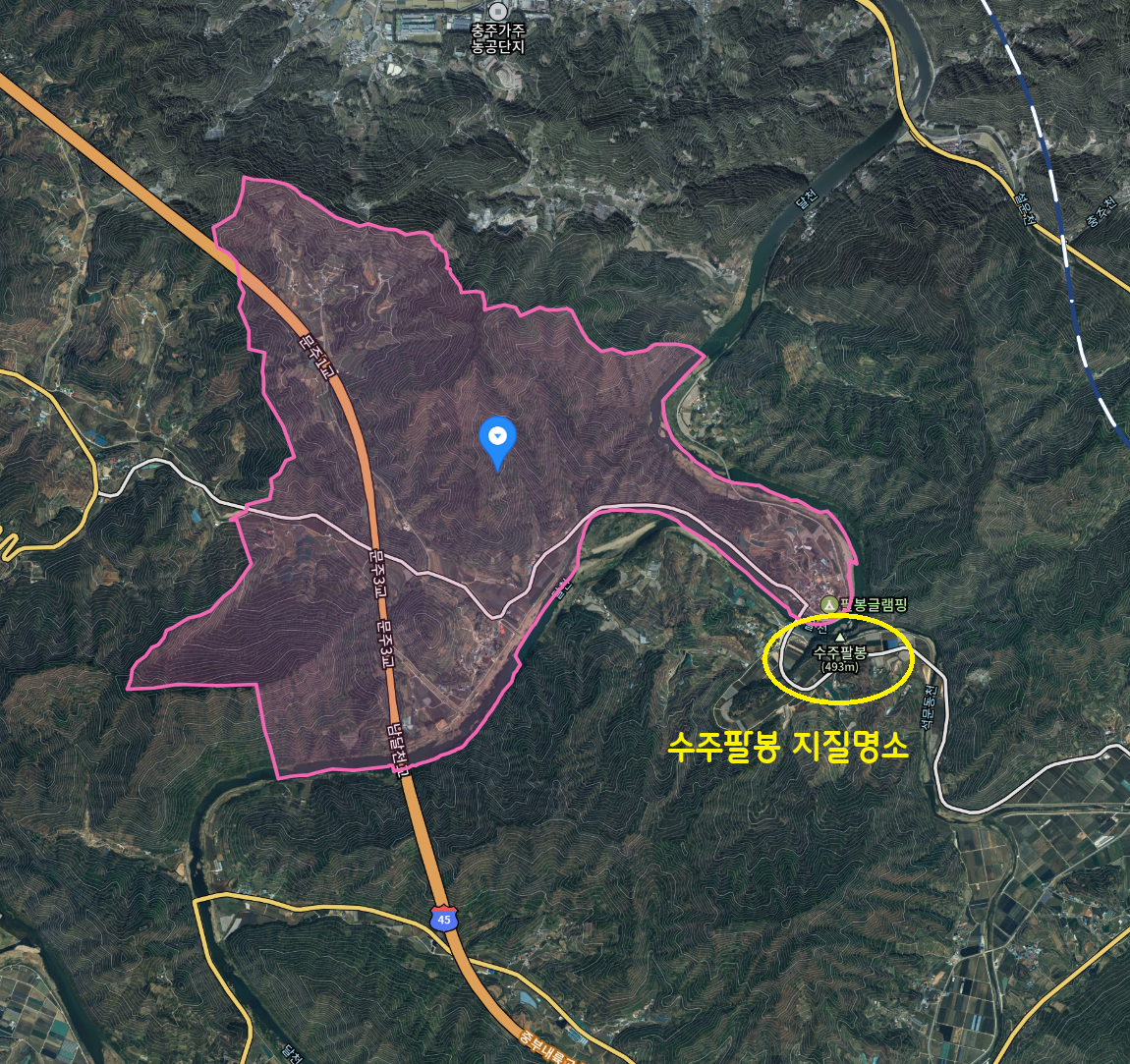

지도를 보니까 충주시 대소원면 문주리가 나온다. 청주에도 문주리가 있고, 세종에도 있는데 어느 문주리를 말하는 지는 전문가의 영역으로 맡겨두는 것이 정신건강에 좋지 싶어서 더 찾아보는 것은 접는 것으로. 다만 느낌상으로는 충주의 문주리가 맞지 않을까 싶다. 그 구역에는 많은 암석들이 노출되어 있는 수주팔봉이 있기 때문이다. 언제 지나는 길이 있으면 둘러보는 걸로. ㅋㅋ

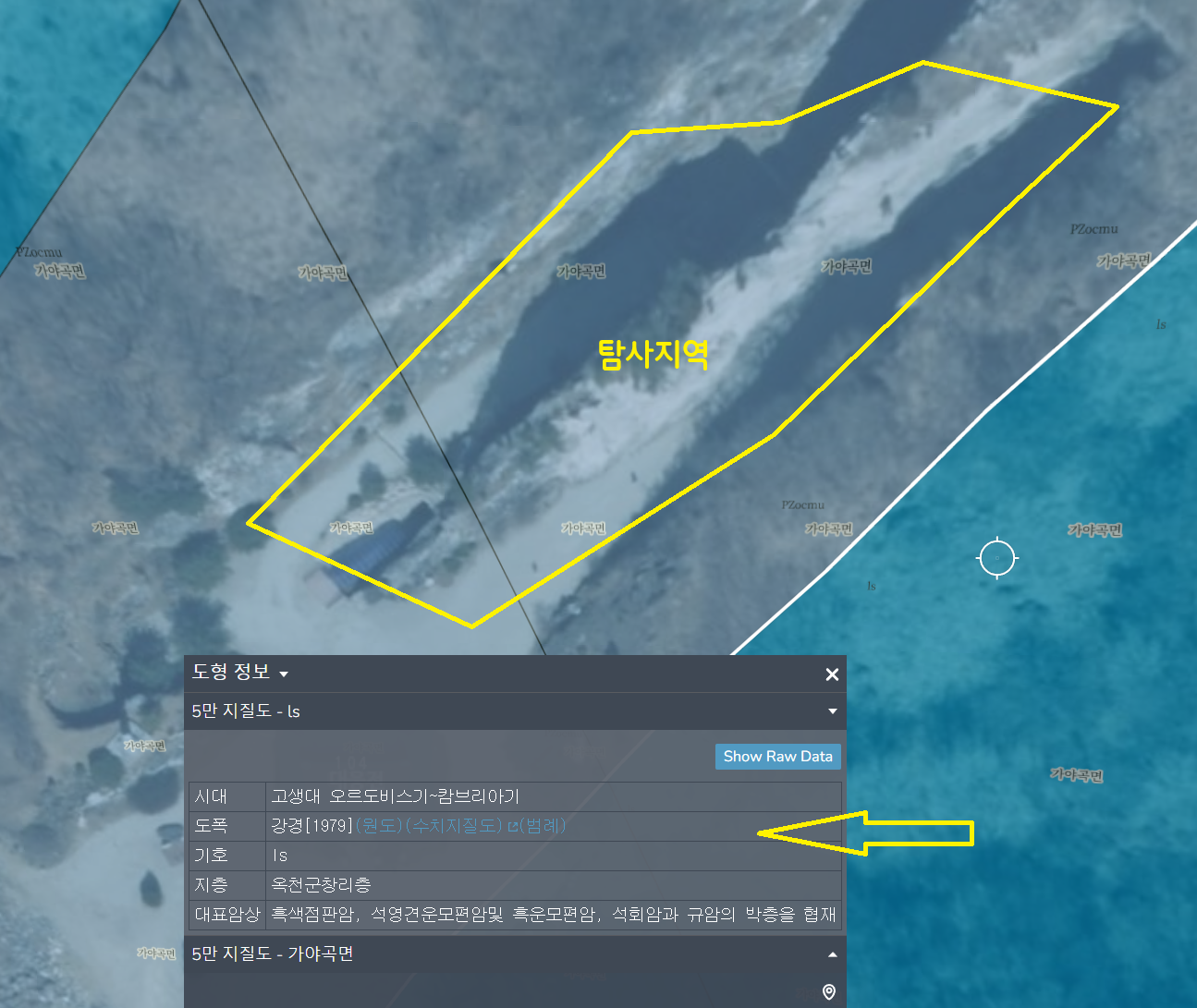

그런데, 지질도를 보니까 반야사를 가운데 두고서 좌우로 파란색의 지질이 눈길을 끌어서 또 들여다 본다.

고생대 오르도비스기 ~ 캄브리아기

옥천군 창리층

흑색점판암, 석영견운모편암및 흑운모편암, 석회암과 규암의 박층(薄層)을 협재

연대는 같은데 암석 속에 포함된 지질이 달라서 이름이 창리층으로 붙여진 모양이다. 아마도 옥천군은 옥천층군(沃川層群)을 말하는 것이겠거니 싶다. 그러니까 거의 비슷하기는 한데 각섬석과 전기석립이 빠졌구나. 창리는 또 어디에 있는 지명인지 궁금하지만 일단 통과하는 걸로. 지질도를 살펴보고 찾아가기는 해도 귀가해서 정리를 하다가 보면 또 뭔가 빠져있기 마련이다 그래도 가까운 곳이라서 다시 가는 것에 대해서 부담은 적다. 다시 반야사를 찾아가서 이번에는 창리층에 해당하는 영역의 풍경을 담아봐야 하겠다는 목적이 자연스럽게 발생한다. 물론 간 김에 주변의 다른 지질을 둘러보면 크게 억울할 것은 없으니까. ㅎㅎ

지질도를 넓게 살펴보면 관촉사는 화강암이나 섬록암 쪽이고 반야사는 석회암이나 편마암 쪽이라는 것을 알 수 있도록 경계가 뚜렸다. 계룡산도 주로 섬록암계통이라서 대체로 논산의 넓은 지역을 차지하지만 동남쪽은 확실히 차이가 난다. 지질탐사는 주로 그쪽에서 놀아야 하지 싶은 예감이 들기도 한다.

법당의 오른쪽으로 바위가 있는데 그 위에는 불상을 모셔놨다.

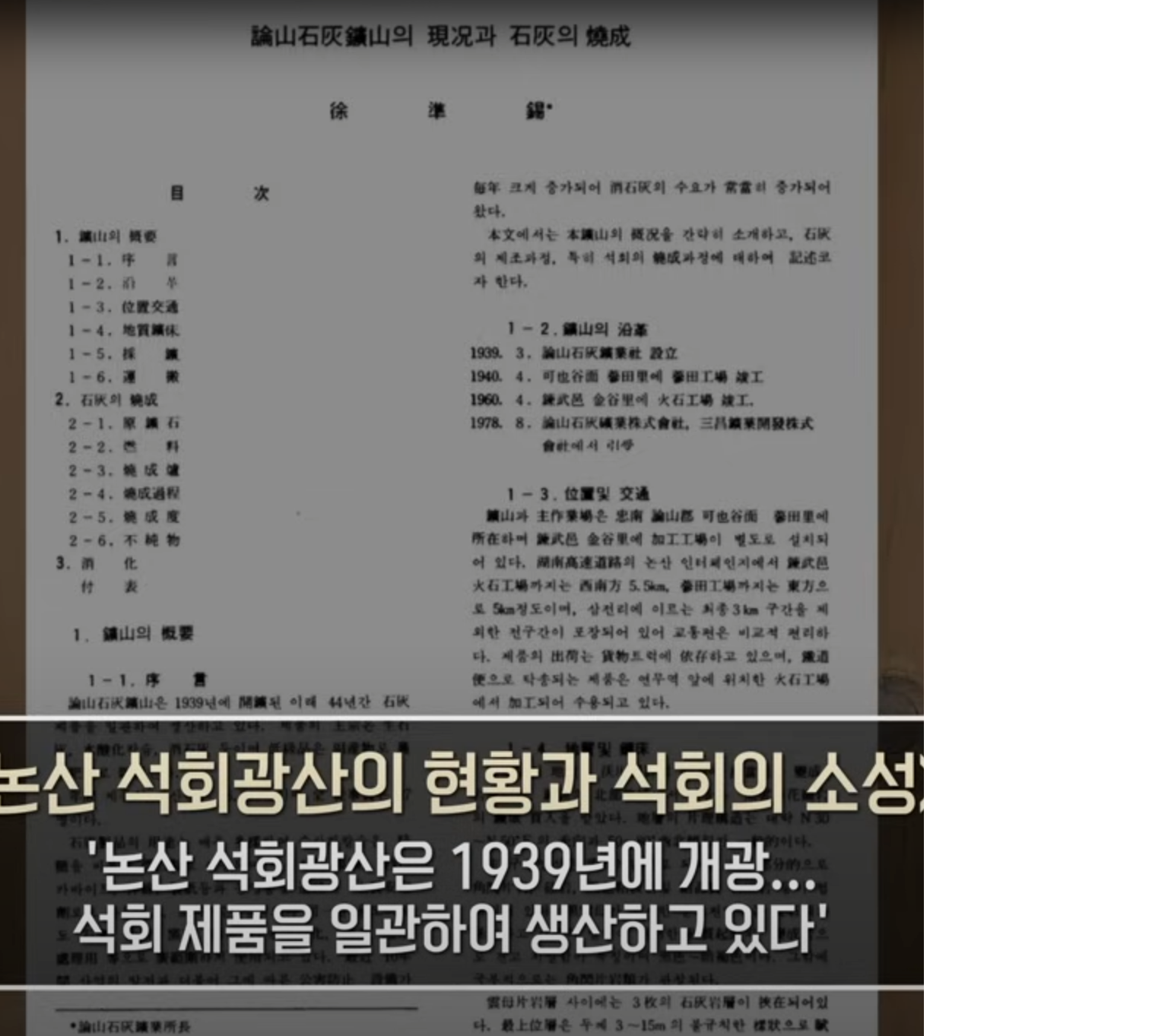

찾아본 자료에 의하면, 이 석회광산은 1939년에 일제시대에 개광(開鑛)했고, 여기에서 채굴한 석회석을 불로 구워서 다양한 용도로 사용되었다.

한국자원공회의 자료를 인용한 스브스에서 캡쳐했다. 궁금하시면 아래 링크를 클릭!

https://youtu.be/VX0Rn9Z73tU?si=gvXcA8NlfFA0TYPC

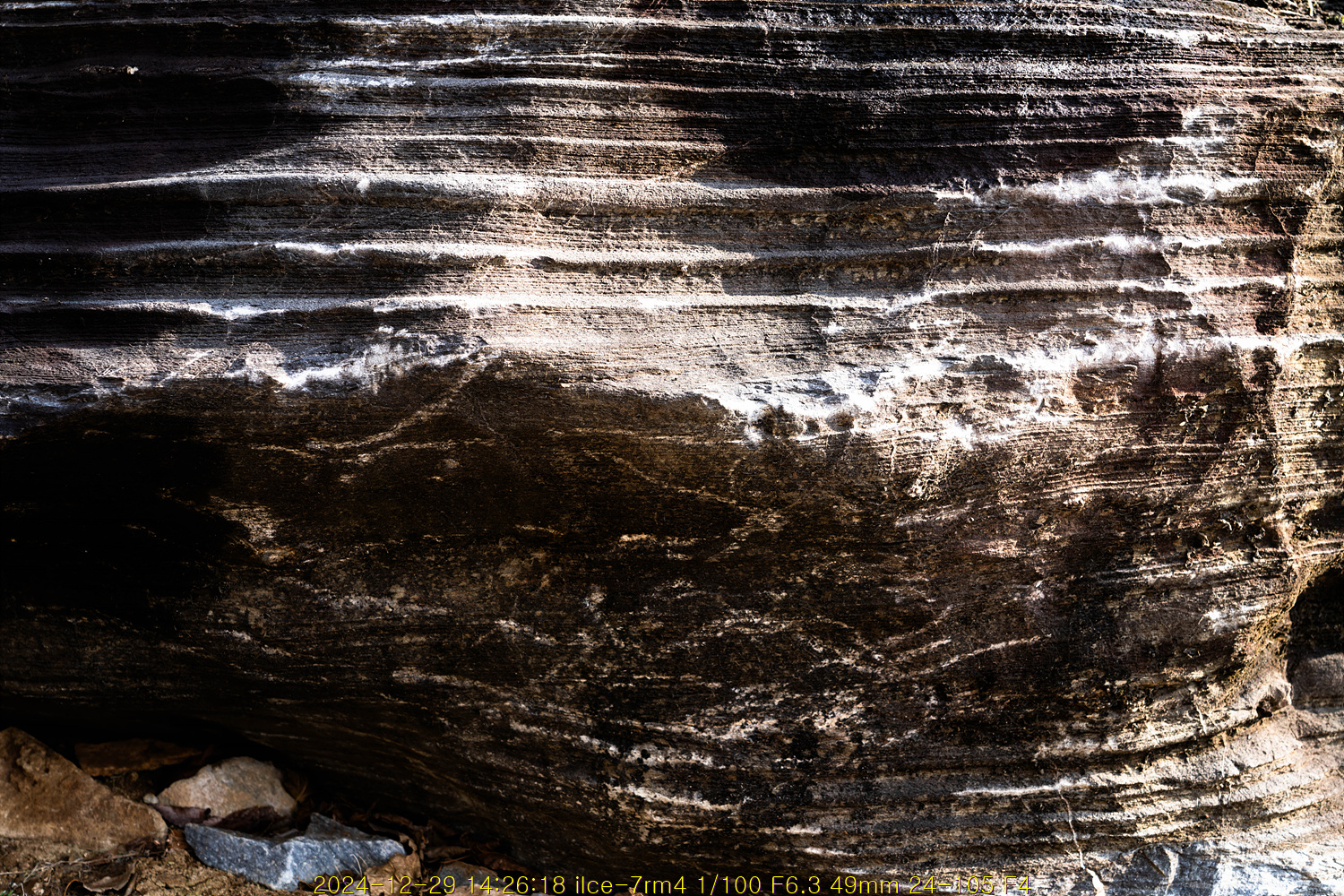

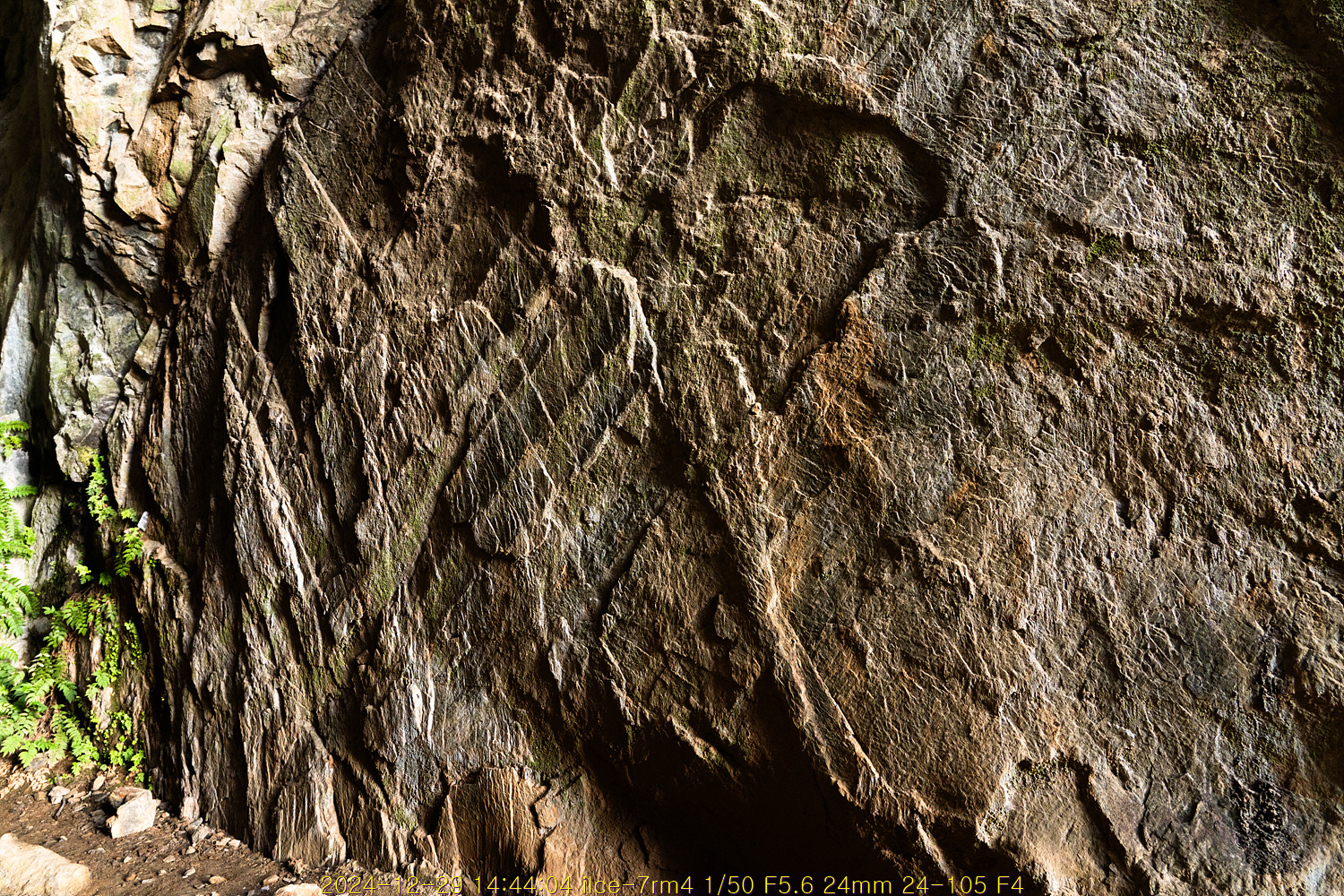

앞에 축대로 쌓아 놓은 돌이 눈길을 끌어서 다가간다. 편암(片巖)이구나. 퇴적된 것이 완전히 수평선인 것으로 봐서 조용하게 퇴적되었던 것으로 봐도 되지 싶다. 그런데 퇴적층이 아닐 수도 있겠다. 편암은 그런 의미일 수도 있을 테니까 말이지. 그러니까 그냥 무늬가 되는 셈이다.

검은 색으로 봐서 흑운모편암이겠고 흰색은 아마도 규암질이겠거니 싶다. 세월이 흐르면 검은 부분은 없어지고 흰 부분만 남게 되지 않을까 싶은 생각도 해 본다.

견운모(絹雲母) 편암일 수도 있겠구나. 성분분석은 전문가에게 맡기는 것으로. 들여다 본다고 해서 알 수가 있는 것도 아니니까 말이지.

그 절 스님 취향도 특이하구나. 보통은 얼룩 호랑이상을 두기 마련인데, 이 석상은 누가 봐도 표범이네. 원석이 애초부터 표범처럼 얼룩이 되어 있었다면 또 모르겠지만 그건 아닌 것으로 보이고, 어쩌다 표범이 여기로 오게 되었는지 그 내력도 궁금하다만 언제 물어볼 기회가 올지 모르겠군. 아, 그러고 보니 감로사에도 호랑이 한 마리 키워볼까 싶은 생각도 든다. 그러면 계룡산 호랑이가 되는데 말이지. ㅎㅎ

호랑이 석상은 가격이 얼마나 하나 싶어서 검색해 보니까 한 쌍에 3백만 원이구나. 조각하는 공을 생각하면 그 정도는 해야 하겠지. 나중에 심심할 적에 한 번 생각해 봐야 하겠다. ㅎㅎ

내 집 같으면 어떻게라도 암석 이름을 확인해서 명표를 붙여 놓고 싶지만 남의 절에 그러한 것을 요청할 수도 없고, 해봐야 되지도 않을 것이고 해서 그냥 그림만 열심히 둘러볼 따름이다. 대략 짐작만 하는 것도 재미있으니까.

표범만 있는 것이 아니라 독수리도 있구나. 그러고 보면 돌로 된 작품을 좋아하는 분이 주인이려니 싶기도 하다.

이것은 화강암이로구나. 분홍빛을 띠는 것이 예쁘다. 장석이 많이 포함된 것으로 봐서 문경의 화강암이라는 것도 알겠구나. 익산의 화강암은 석영과 운모가 많이 함유되어서 분홍색이 아니라 회백색거든. 이렇게 아는 척 하는 것도 네이버 덕분이다. ㅋㅋ

엇 발톱에는? 나..... 참...... ㅎㅎ

절을 찾아 왔으니 대웅전 인증샷도 하나 남기고.

삼존불이 멋지게 자리하고 있구나. 위의 닷집이 더 멋있기는 하다만.

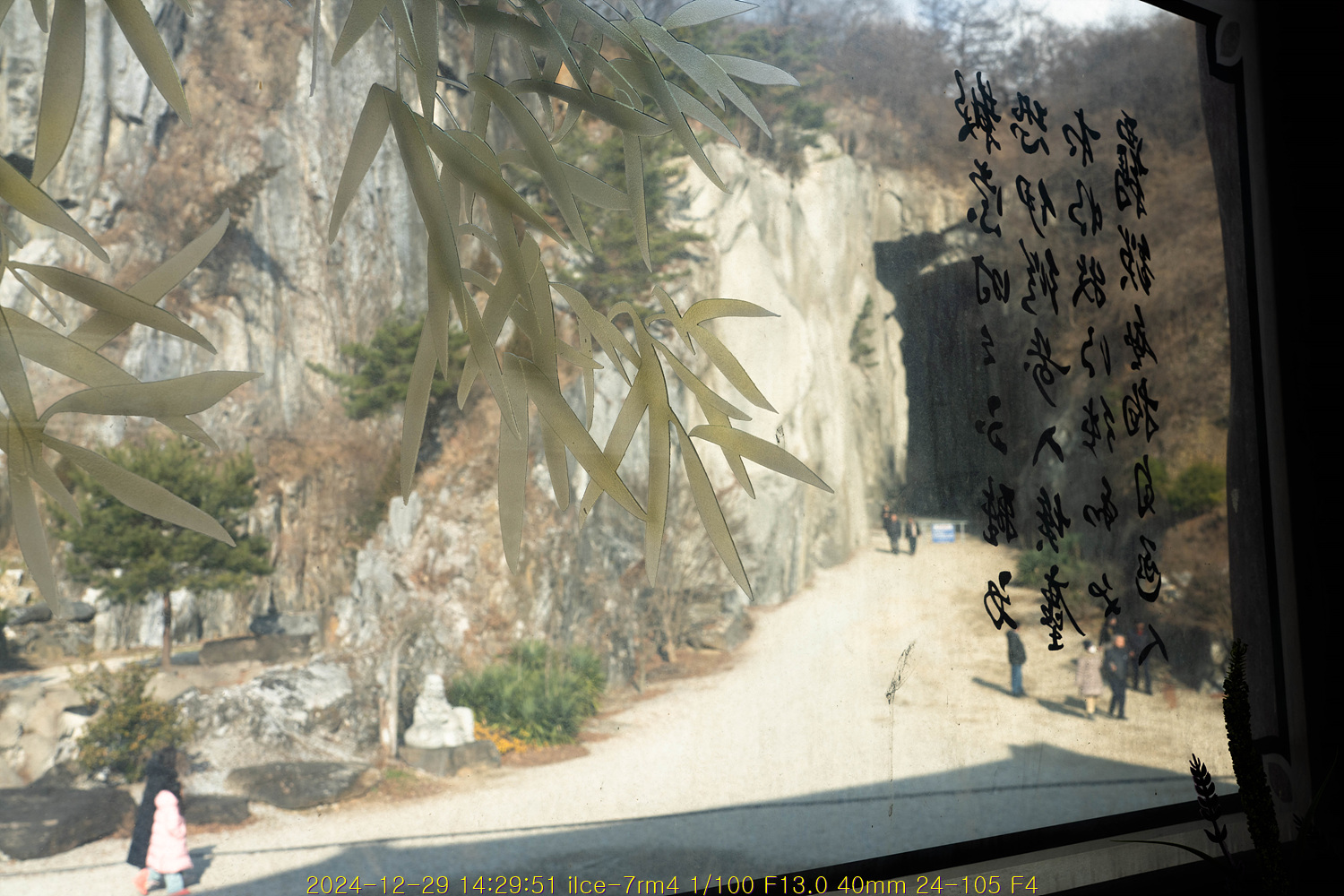

법당의 벽은 유리로 꾸몄구나. 그래서 뒤쪽의 풍경이 자연스럽게 그림으로 들어온다. 이건 센스가 있는 걸로.

법당의 왼쪽편으로는 소대(燒臺)가 있고, 재를 지낼 적에 태우는 용도인데, 그 옆에는 지장보살 삼존불이 근엄하게 앉아있다. 불상보다 좌대가 더 커서 불균형처럼 보이긴 한다만, 나중에 형편이 좋아지면 큰 불상으로 바꾸려고 생각했는지도 모를 일이기는 하다. 그런데.....

눈길을 끄는 것은 불상이 아니라 그 아래의 암반이다.

혹시 여기는 지질도에서 보이는 청색 부분, 그러니까 옥천층군의 창리층이 아닐까 싶은 생각이 퍼뜩 스친다. 다시 지질도 나와라~!

오호~! 맞네!! 틀림없구먼. 이렇게 자료를 정리하면서 확인하는 과정에서 알게 되는 것도 많다. 다시 반야사를 가서 그 주변을 뒤져봐야 하겠군. 창리층은 어떤 모습의 노두를 보여줄지 궁금해서 말이지. 그러고 보면 축대로 사용했던 편암들도 이쪽에서 갖다가 쌓은 것일 수도 있겠구나.

틀림없군. 이런 것을 보면서 지질의 차이점을 확인하고 문주리층과 창리층을 구분하고 이름표를 붙여 놓은 지질도에도 감사해야지. 가끔은 실제 지형과 어긋나서 불평도 하지만 이렇게 고마움을 표시하기도 한다.

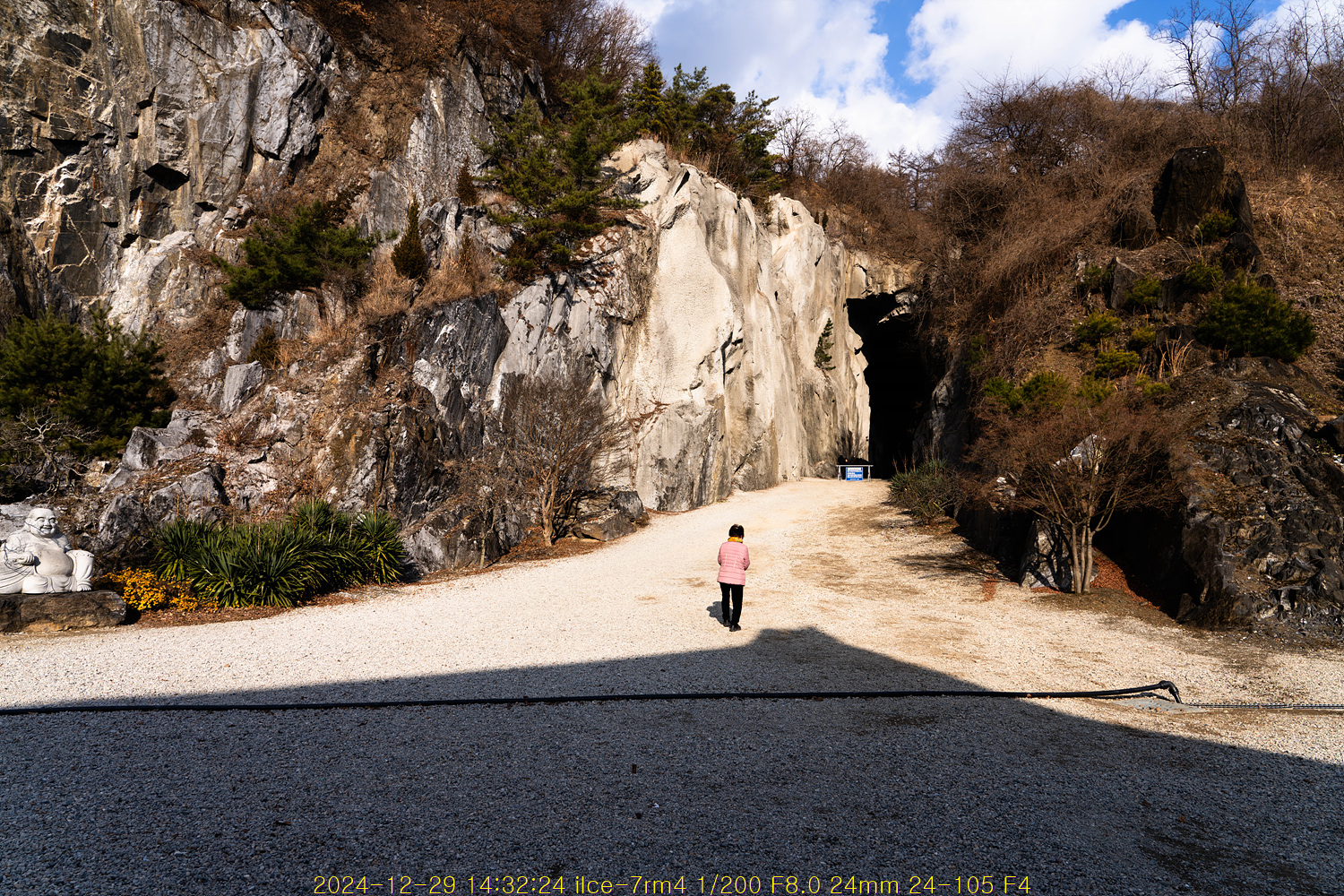

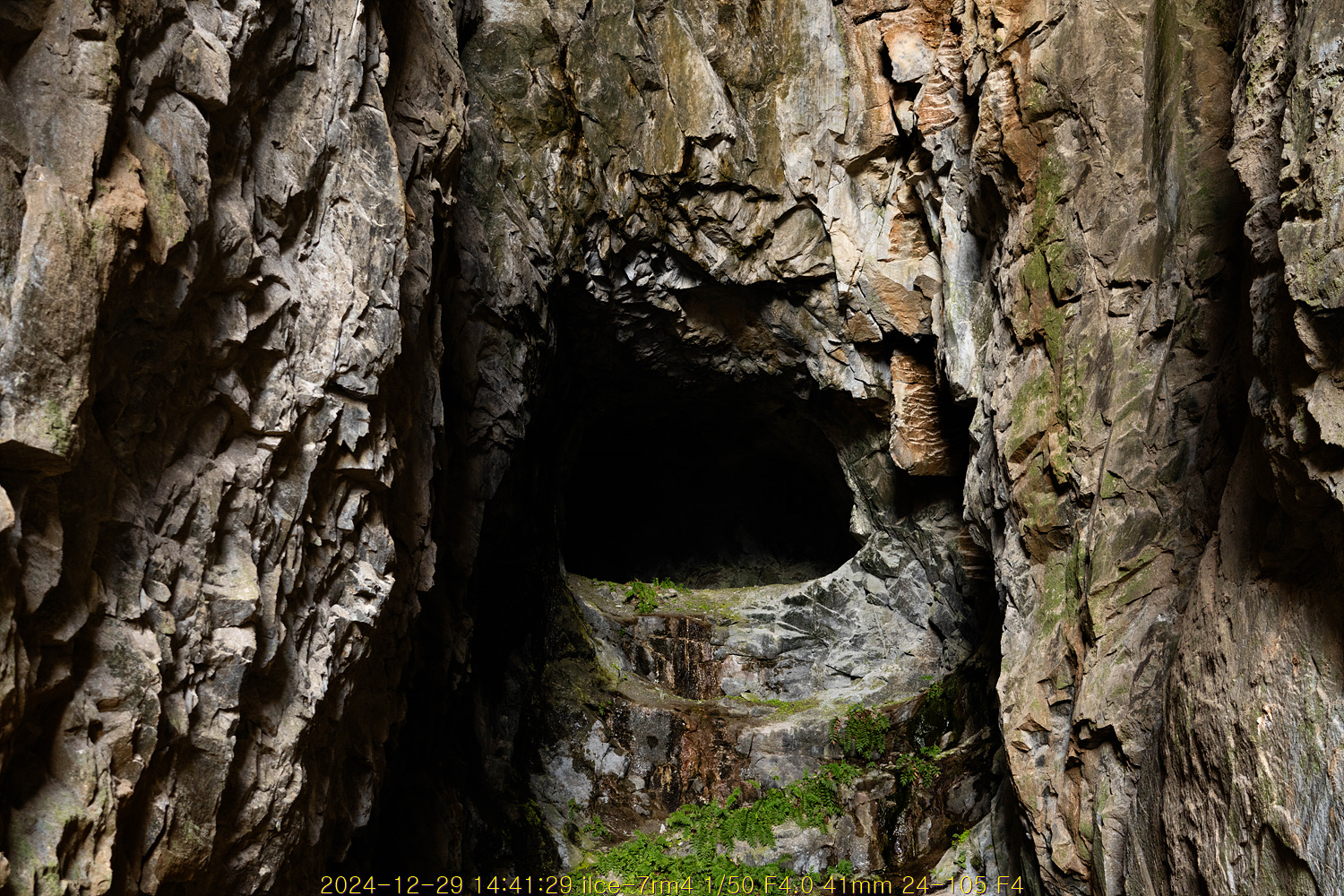

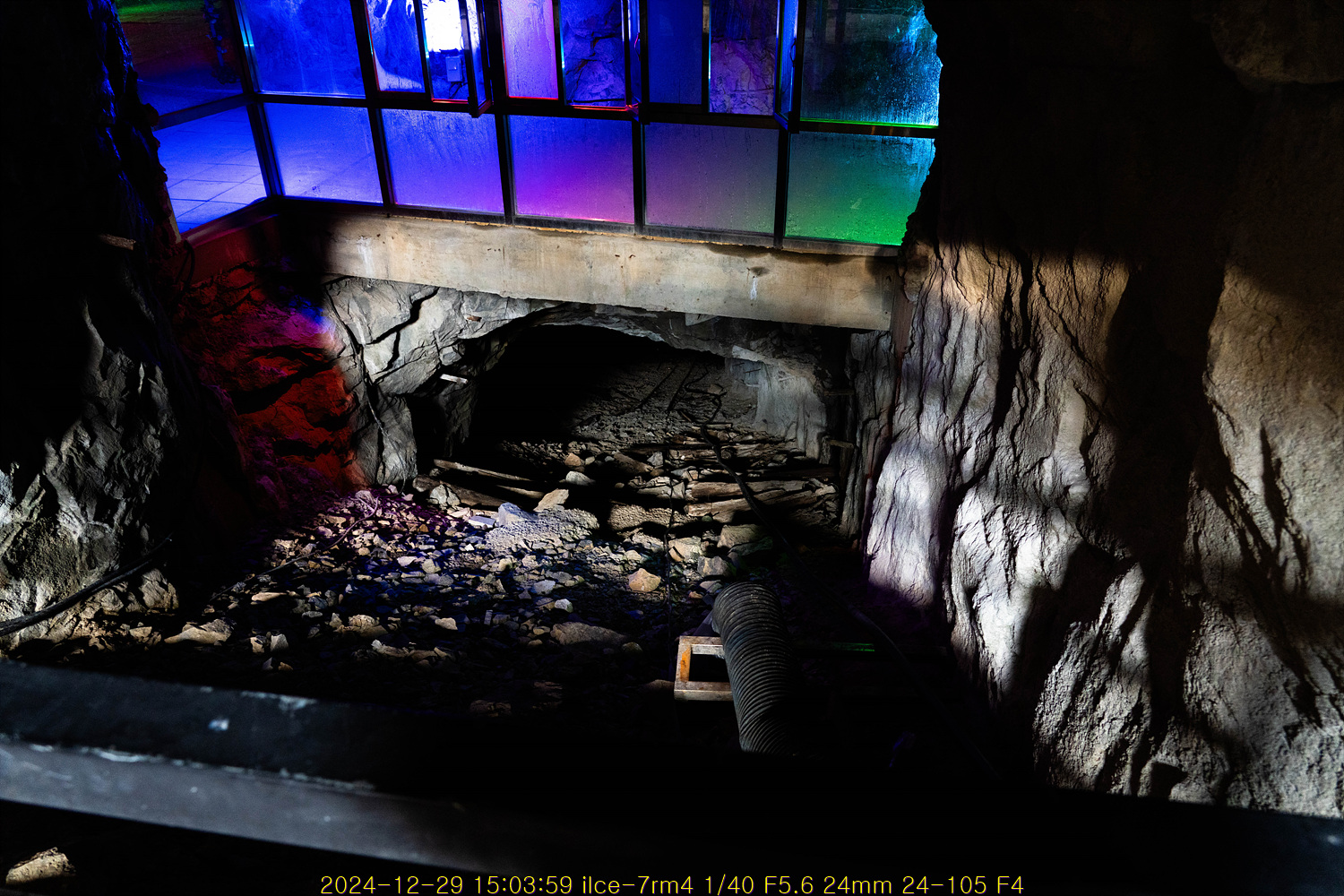

법당의 뒤쪽으로는 두 개의 계곡(?)이 있다. 우선 깊어 보이는 오른쪽 계곡부터 살펴보자.

동굴은 지하로 내려가면 되는데 그것은 나중에 둘러보기로 하고 우선 깊게 파낸 계곡으로 들어가서 살펴보기로 했다.

암벽은 시멘트로 도배를 한 것으로 보인다.

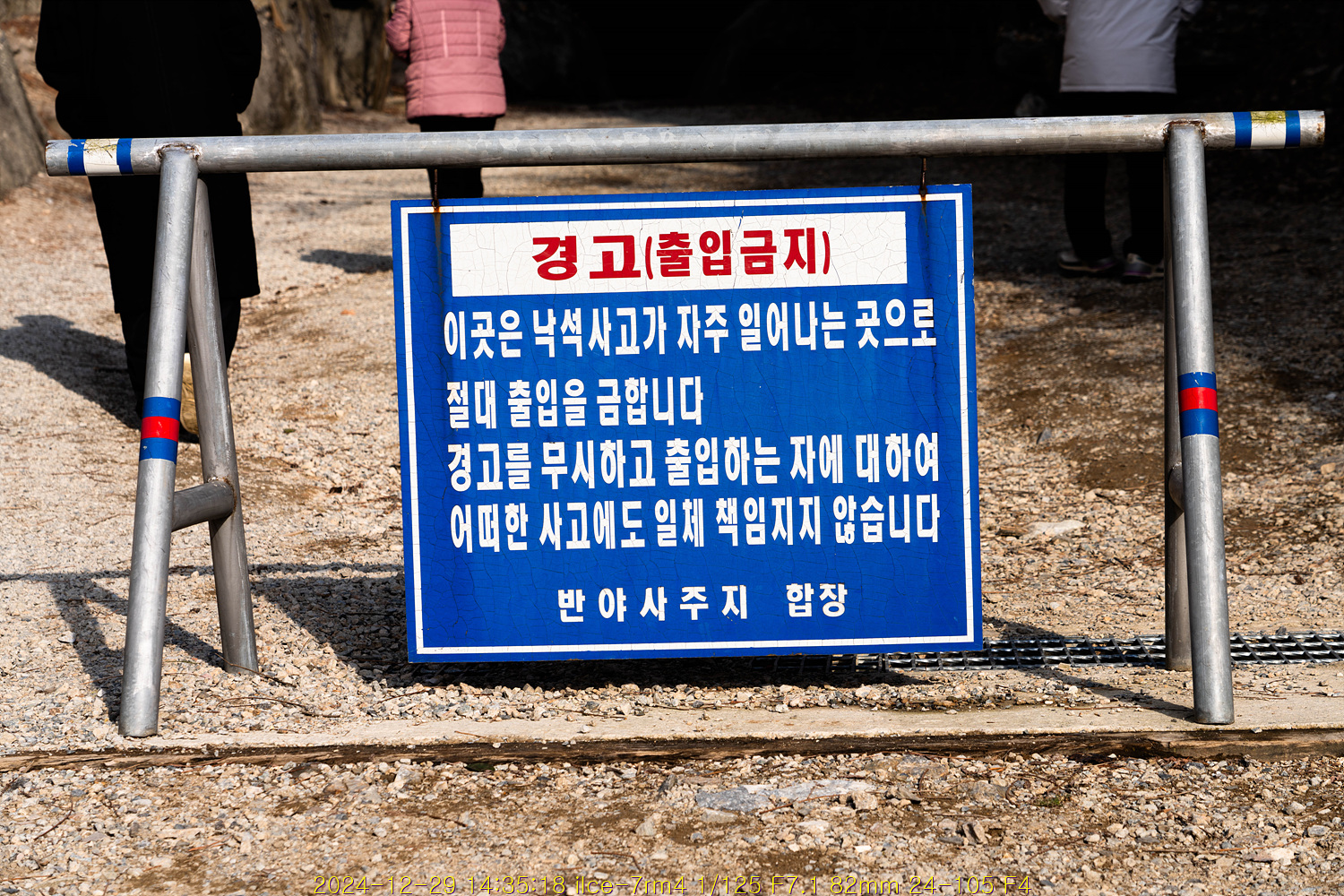

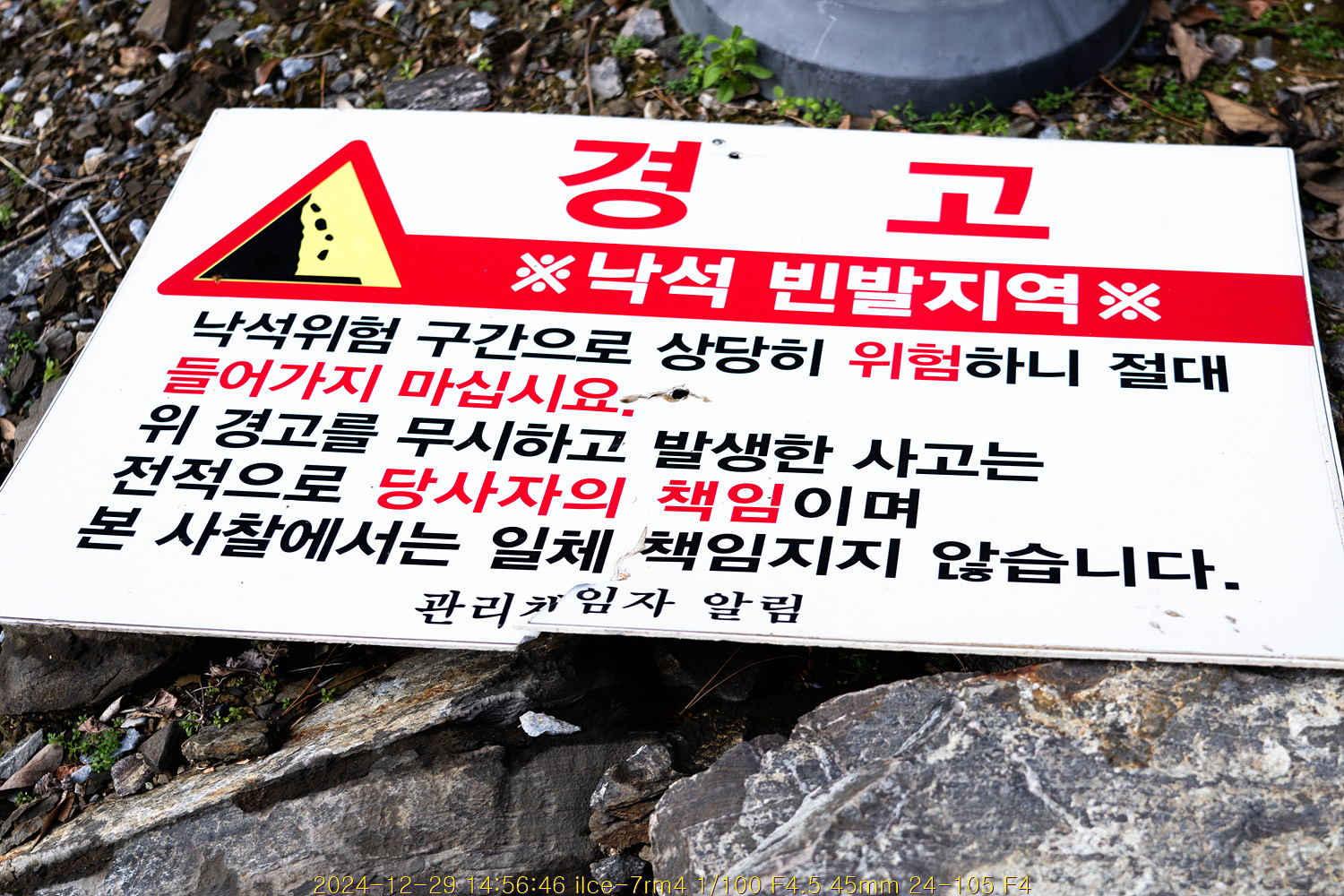

그렇지. 안전을 위해서는 참 잘 해 놓은 것이고, 노두탐사객을 위해서는 잘못 한 것이긴 한데 안전이 최우선이니까 이것에 대해서 뭐라고 할 것은 아니군. 그래도 가지 말라는 것은 아니고 책임을 묻지 말라고 했으니까 알아서 하란 말인 걸로. 아마도 심심찮게 사고가 발생해서 시시비비가 있었던 것으로 짐작해 보는 것은 가능하겠다.

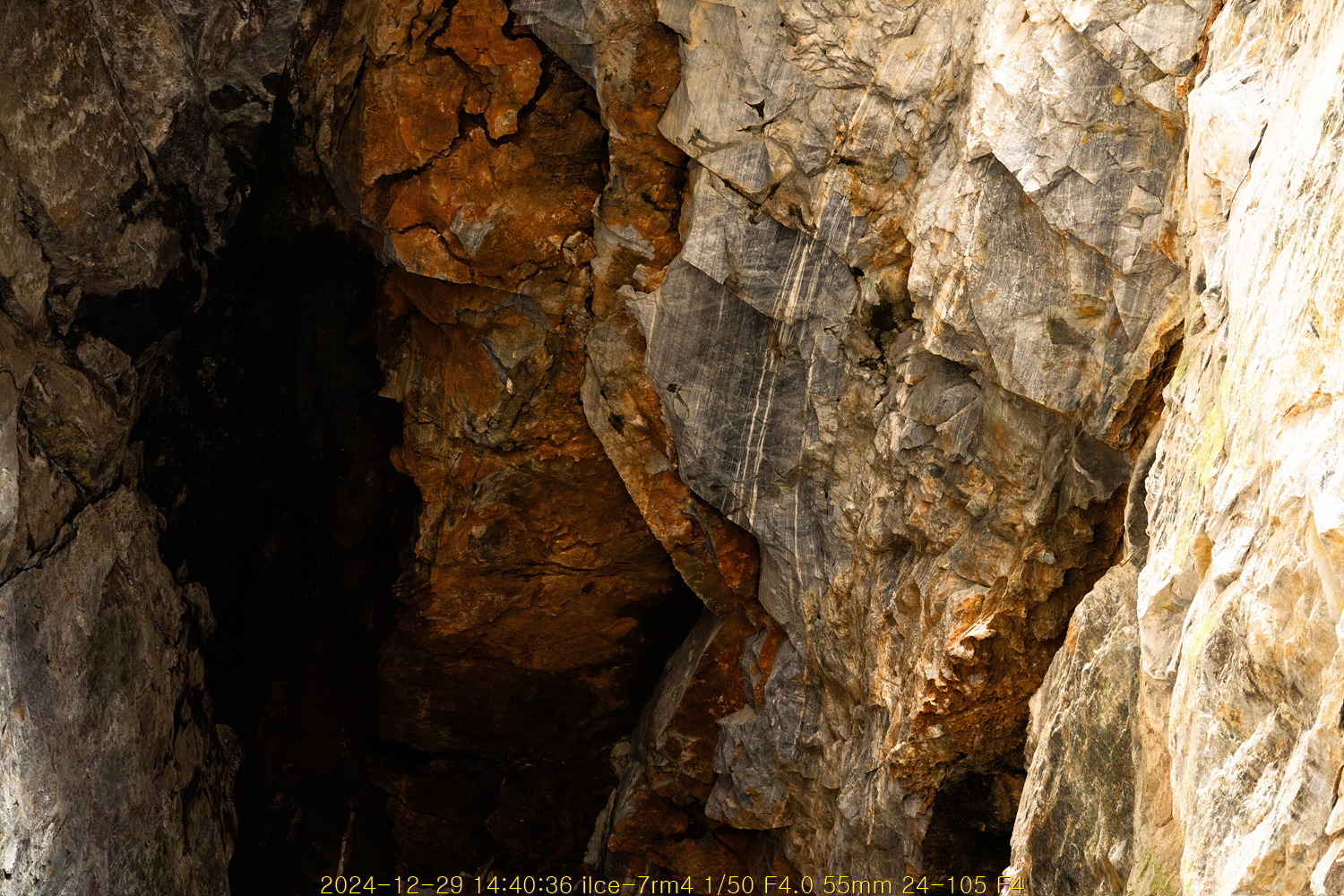

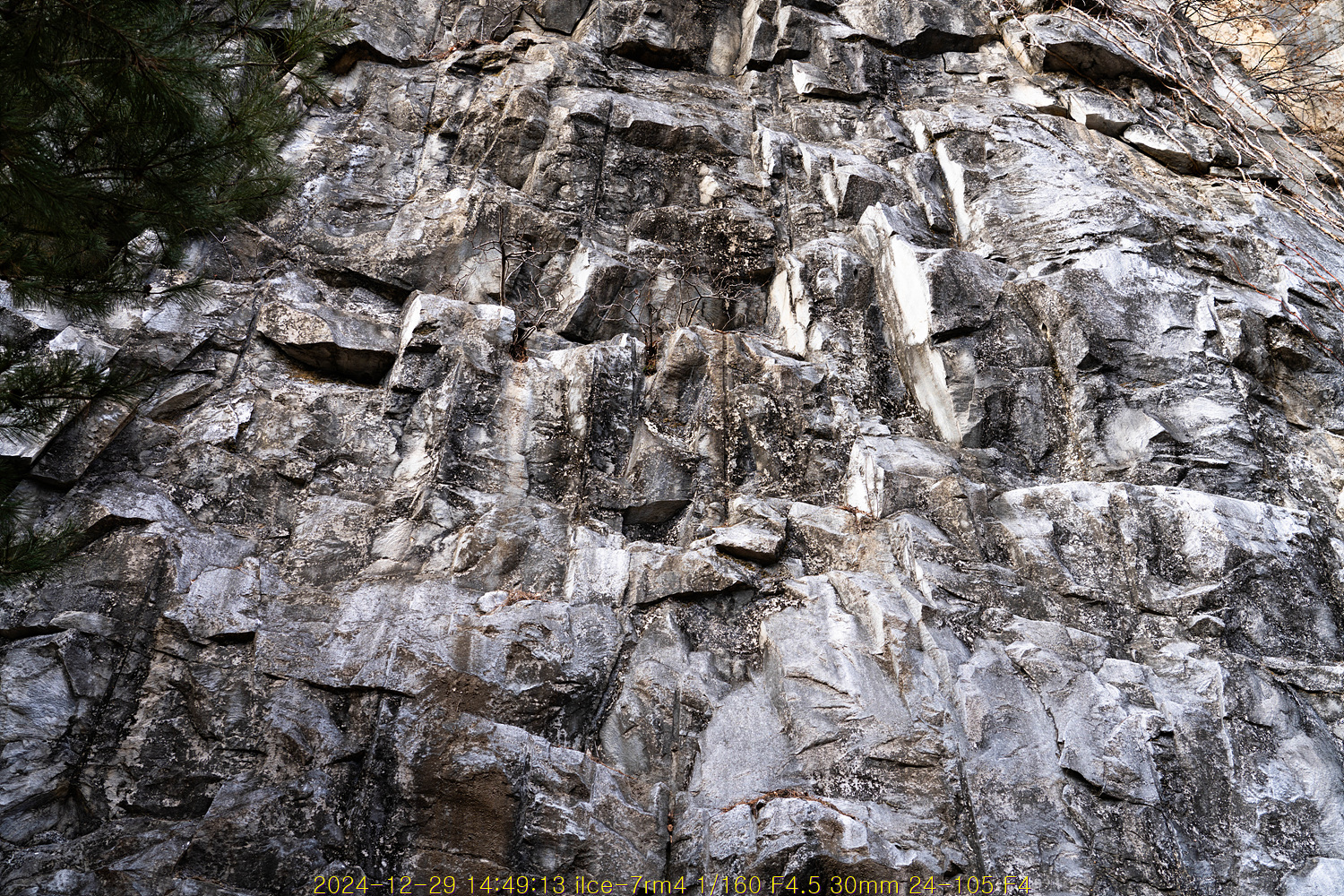

오호~! 봐줄만 한 걸. 계곡의 끝에는 이렇게 채굴하다가 마친 흔적과 함께 좌우의 풍경과는 다른 암반이 호기심 많은 나그네를 반긴다.

세로로 무늬가 졌구나. 이것도 퇴적층인가? 아니면 엽리(葉理)로 봐야 하나? 석영암맥일까?

이 구멍은 아마도 시험 삼아서 파 봤던 흔적이 아닌가 싶은 생각도 든다. 이러한 것을 통해서 더 파야 할지 그만두어야 할지 판단하였을 것으로 짐작만 해 본다. 아마도 원하는 암석이 아니었겠지. 그러니까 석회암이 아니라서 더 팔 필요가 없었던 것으로 보면 되지 싶다. 원래가 석회광산이었으니까.

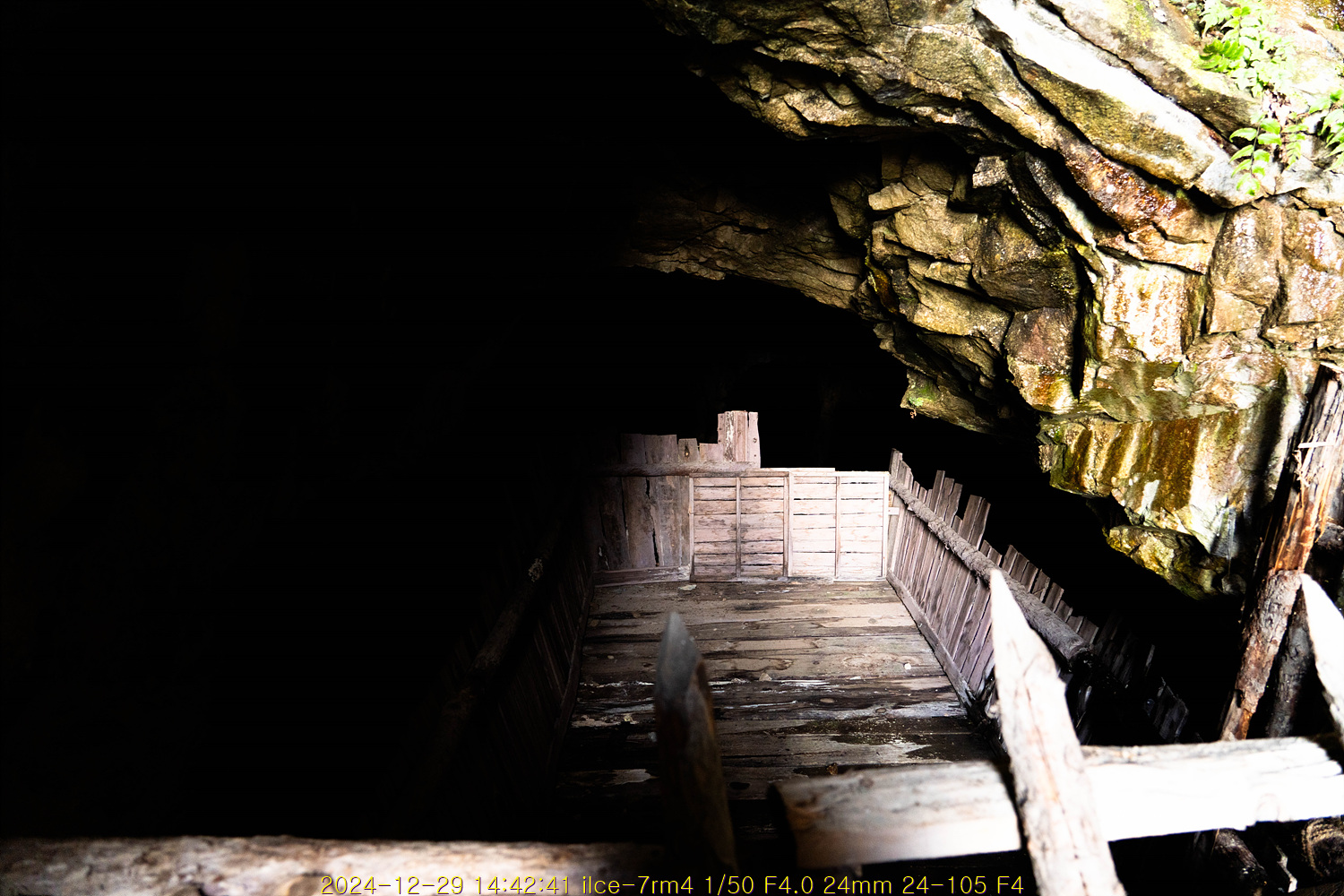

그 아래쪽으로는 채광(採鑛)의 흔적이 있고, 안전을 위해서 진입하지 못하도록 해 놓은 것이 보인다.

인공 동굴이든 천연 동굴이든 항상 끝에 가면 막힌 것을 만나게 된다. 개발이 되지 않았거나 보호를 할 목적이거나 혹은 안전을 위해서다. 여기도 들어가 볼 수는 없고 틈 사이로 보이는 만큼만 보고는 걸음을 돌렸다.

석회석 광맥이 꽤 컸던 모양이다.

안 쪽의 벽면은 축축해 보이고 이끼도 있다.

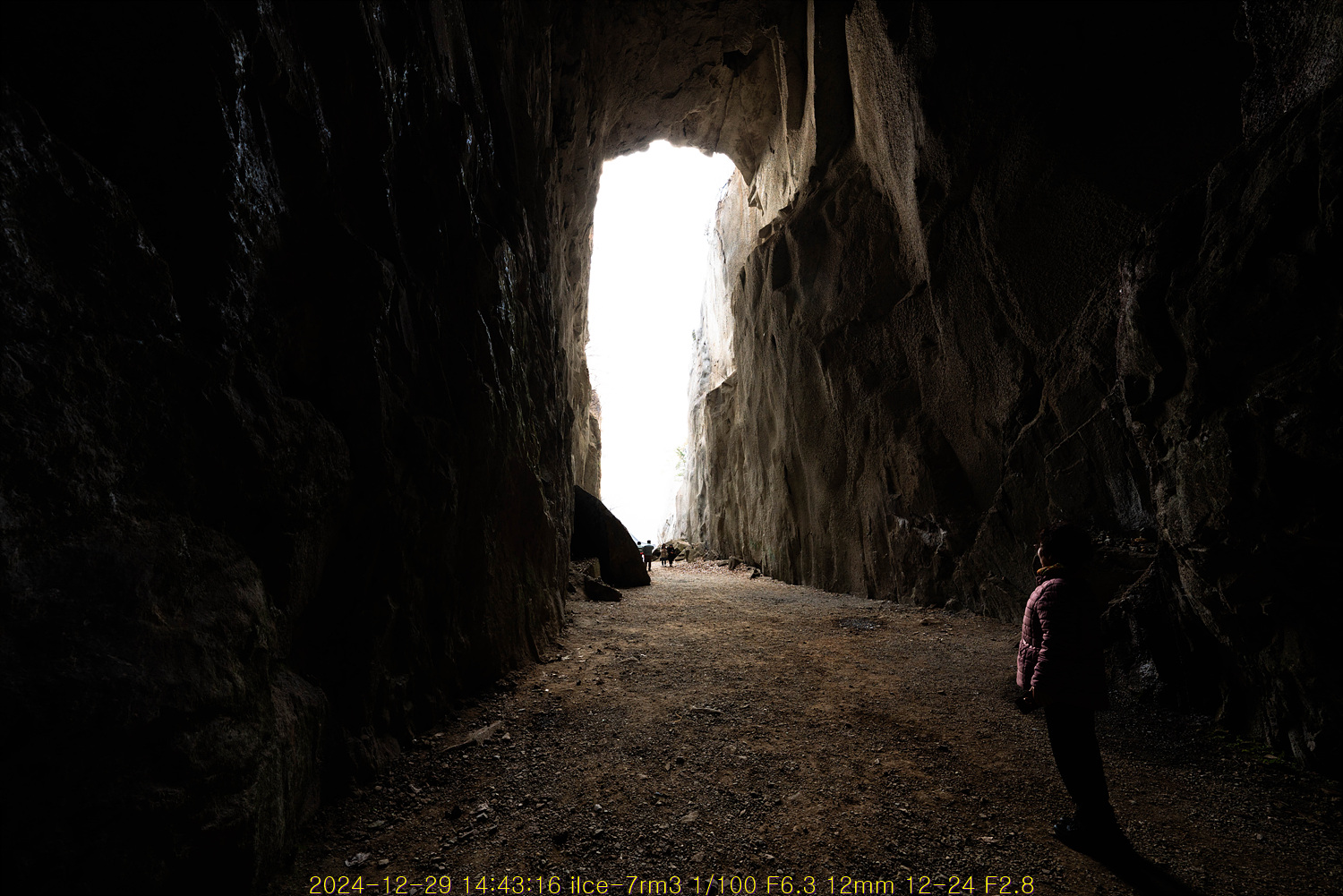

다른 사람들이 앞으로 가서 자리 잡기를 기다렸다가 샷! 규모를 파악하는데는 사람보다 요긴한 대상도 없기 때문이다. 고맙게도 들어와 주니까 그대로 담는다. 얼굴이 보이지 않는 순간을 기다리는 것은 필요하다. 오른쪽의 협곡인지 동굴인지를 둘러보고는 왼쪽으로 향했다.

규모는 오른쪽의 절반 정도나 될까 싶다.

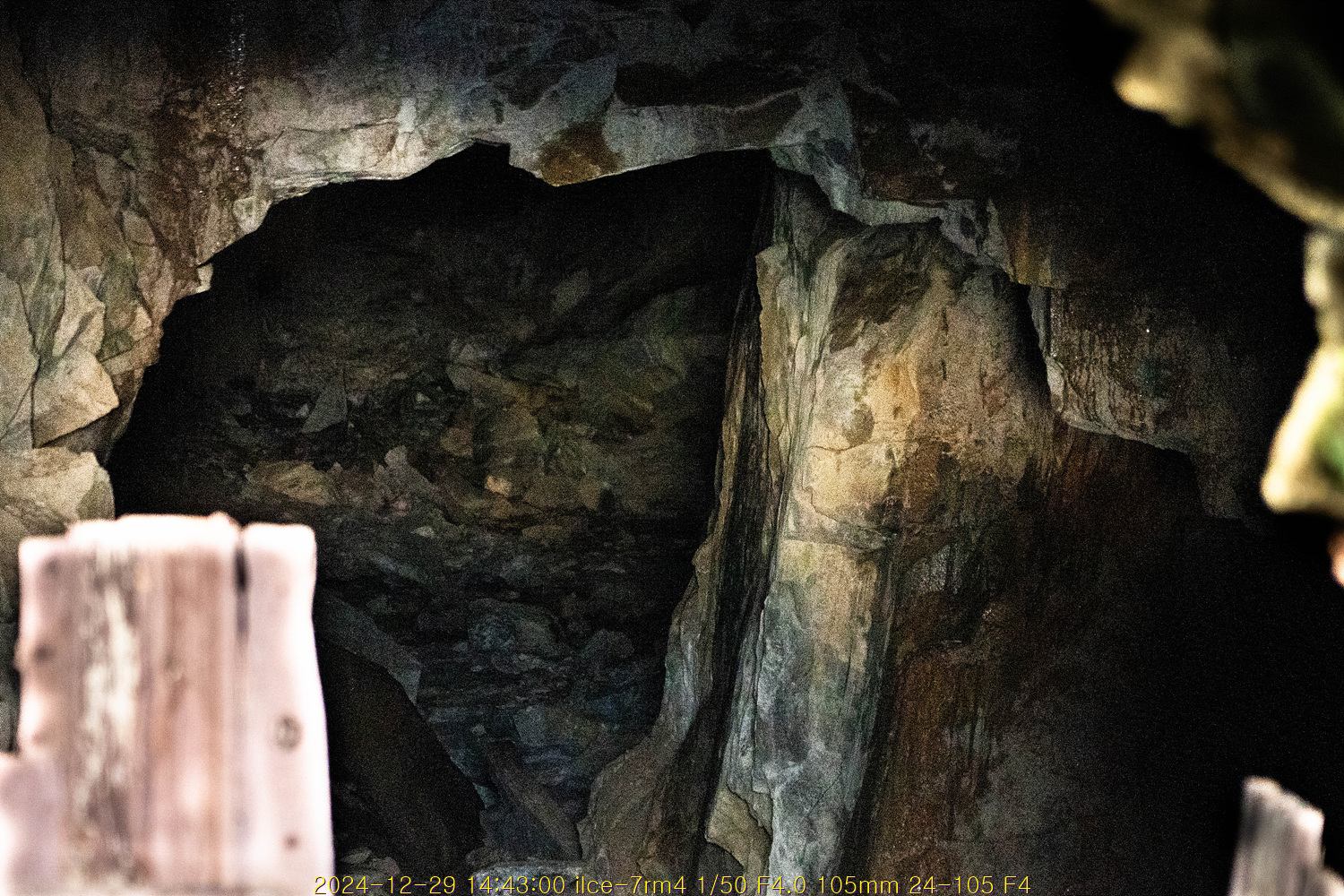

벽면은 시멘트 도배는 하지 않았지만 별로 볼만한 풍경은 아니네.

암반이 부서지기 쉬운 형태로 되어 있는 것으로 봐서 여기도 경고판이 있을 만도 한데.....

바람 때문이었는지 떨어져 있었던 모양이구나. 자빠져 있는 것을 나오다가 발견했다. ㅎㅎ

이렇게 결이 나 있어서 편암이라고 하는 모양이다.

그러고 보니까 지질도에서 단층선이 있었는데 그것을 제대로 살피지 못했구나. 석영맥이 끊긴 것으로 봐서 이것도 단층인가 싶은 생각이 문득 들었다.

지질도를 보면서도 이렇게 그어진 선은 무슨 의미인지를 몰랐는데 나중에 다른 선생의 소개자료에서 알았다. 그러니까 가야사의 지질은 상당히 변화가 많은 지역이라는 것을 말하고 있다. 어쩌면 단층이 있다는 것은 지진이 있었다는 의미일 지도 모르겠네.

들어가지 말라고 한 곳은 안 들어간다. 그것은 지질탐사의 약속이다. 다만 무슨 일이 생겨도 감당할 수가 있는 곳이고 꼭 가봐야 한다면 그때는 부득이 어쩔 수가 없는 경우도 있기는 하지만. ㅋㅋㅋ

벽면에 뭔가 있어 보여서 눈길을 줘 봤다.

왼쪽 계곡의 입구쪽에서도 풍경은 볼만 해서 살펴봤다. 암석이 폭파에 의해서 깨어 진 것인지 저절로 생긴 절리인지는 모르겠지만 그것도 풍경으로 포함시켜야 하지 싶어서 담았다.

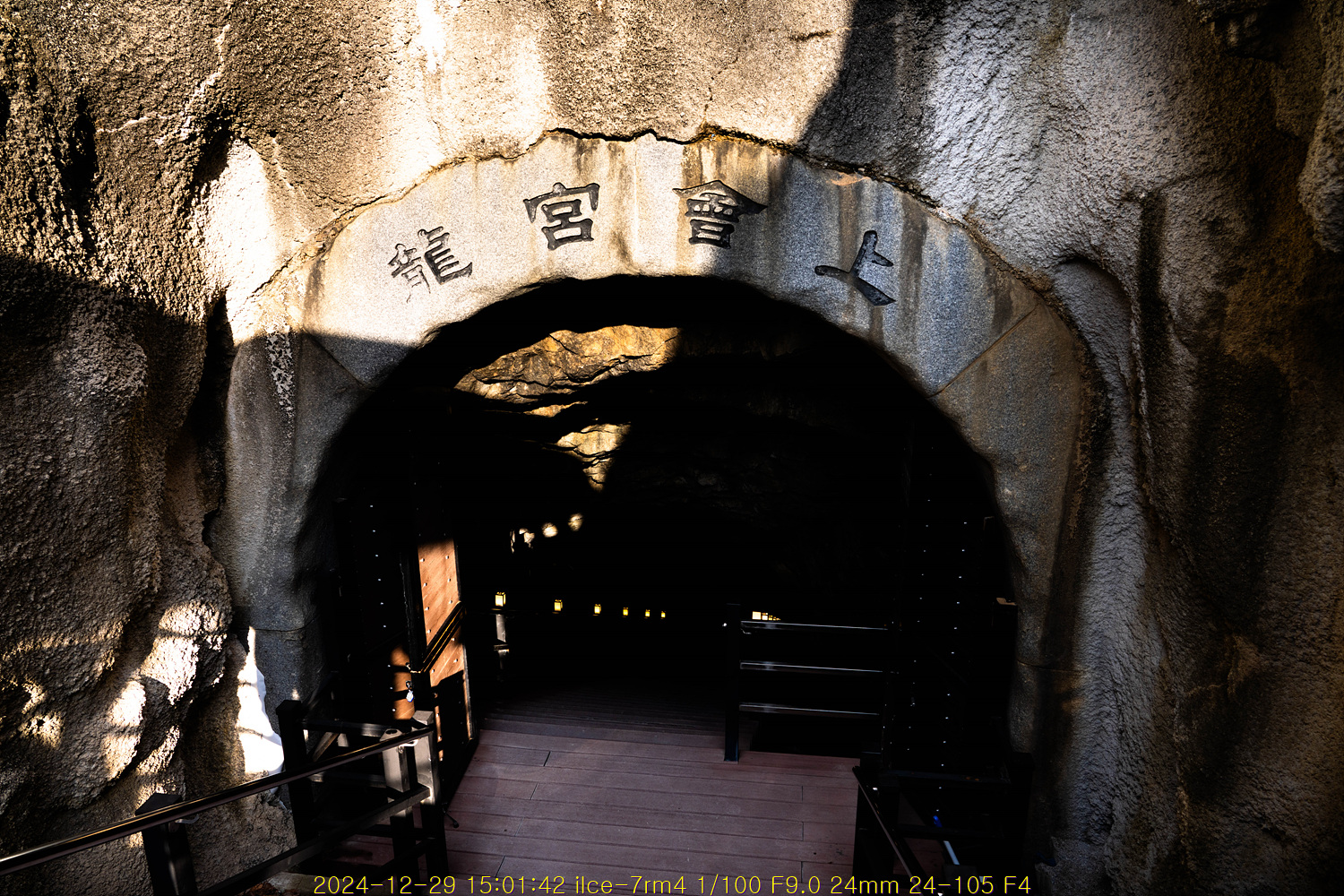

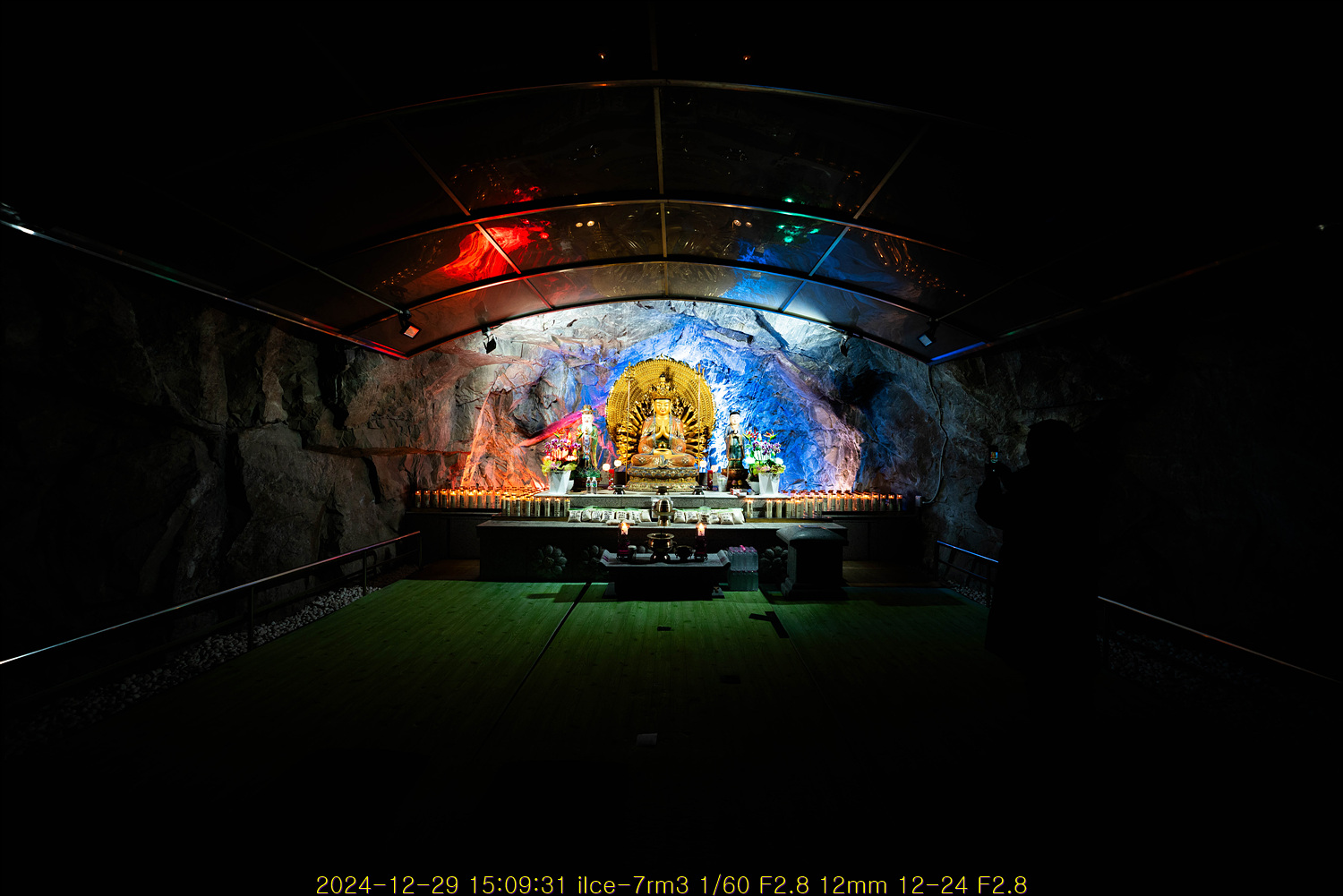

동굴법당은 그야말로 인증샷을 위해서 들어가 본다.

용궁회상(龍宮會上)은 용왕님이 계시는 곳이라는 의미인 모양이다.

자연광이 들어오는 곳이라서 한 장 담았다. 다음에 다시 찾게 되면 플래시를 챙겨볼까 싶기도 하다. 여기는 특별히 사용하지 말라고 하는 주의는 듣지 않을 것으로 생각이 되어서다.

여기저기 산지사방으로 채광했던 흔적들이 그대로 남아있는 모양이다.

안쪽에는 천수관음상을 모셨구나.

왼쪽에 계시는 분이 용왕님이다. 그래서 용궁회상인가? 저마다 소원을 담아서 밝혀 놓은 촛불이 조용히 타오르고 있다.

그만하면 충분히 둘러 봤지 싶어서 걸음을 돌린다.

'또 오세요~'

'그래, 아무래도 그래야 하지 싶다.'

참 나중에 알게 되었는데 드라마 옥씨부인전 4화 59분에 나오는 화면을 보면서 낯이 익다고 생각했는데 문득 생각해 보니까 반야사의 채석굴이었다는 것도 가보고 난 다음이라서 알게 된 것이기도 하다. ㅎㅎ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

옥천 누층군은 옥천 습곡대에 발달하는 변성퇴적암 지층으로, 심한 변형 작용을 받아 화석이 거의 없고 구조적 해석이나 방사능 절대연령 측정도 어려워 아직까지도 그 형성 시기와 조선 누층군과의 관계가 명확하게 밝혀지지 않았다. 옥천 누층군의 퇴적 시기에 대해서는 선캄브리아기라는 주장과 캄브리아기 이후라는 두 가지 주장이 대립하고 있다. 충주(1965), 황강리(1965), 제천(1967) 지질도폭에서 옥천 누층군은 시대 미상의 암석으로 분류되었으나, 장기홍(1972)은 충주시의 향산리 돌로마이트질 석회암층에서 고배류(古盃類; Archeocyatha) 화석을 발견하였고 이에 따라 계명산층을 선캄브리아기로, 향산리 돌로마이트층, 대향산 규암층, 문주리층 및 창리층을 조선 누층군에 대비하였으며[1] 이재화 외(1989)는 황강리층에서 오르도비스기에 해당하는 코노돈트 화석을 발견하여[2] 적어도 옥천 누층군의 일부는 고생대에 해당한다는 주장도 제기되었다. 클루젤 외(1991, 1992)는 옥천 누층군과 조선 누층군의 지층들은 동일 시대의 지층으로, 두 누층군의 암상의 차이는 분지의 깊이에 따른 횡적 퇴적상의 변화(lateral equivalent)로 보았다.[3][4][5][6]