논산지질탐사① 관촉사

논산지질탐사(論山地質探査)① 관촉사(灌燭寺)

(탐사일 : 2024년 12월 29일)

문득, 생각이 들었다. 멀리 다니면서 지질공부를 했으니 이제 가까운 곳을 좀 둘러보는 것도 좋겠다는 생각이었다. 무엇보다도 가보고 싶었던 곳은 대충 둘러봤다는 생각이 들었고, 이제 어디를 가볼까 하다가 생각해 보니까 가까운 논산이나 둘러보는 것도 좋겠다는 생각이 들었다. 그러고 보니 맨 처음에 둘러본 곳도 강경이었으니까 그곳도 논산이었던 셈이기는 하다. 다시 가보고 싶기는 하군.

논산이 좀 아쉬운 것이 있다면 바다를 끼지 못하고 있다는 점이다. 그래서 변화무쌍한 해안의 노두는 만날 수가 없다. 그렇지만 그동안 돌아 다니면서 해안의 바위들은 많이 봤으니까 그만하면 더 보지 않아도 크게 아쉽지는 않을 것으로 생각이 되는 것도 나름의 여유라고 할 수 있으려나 싶다.

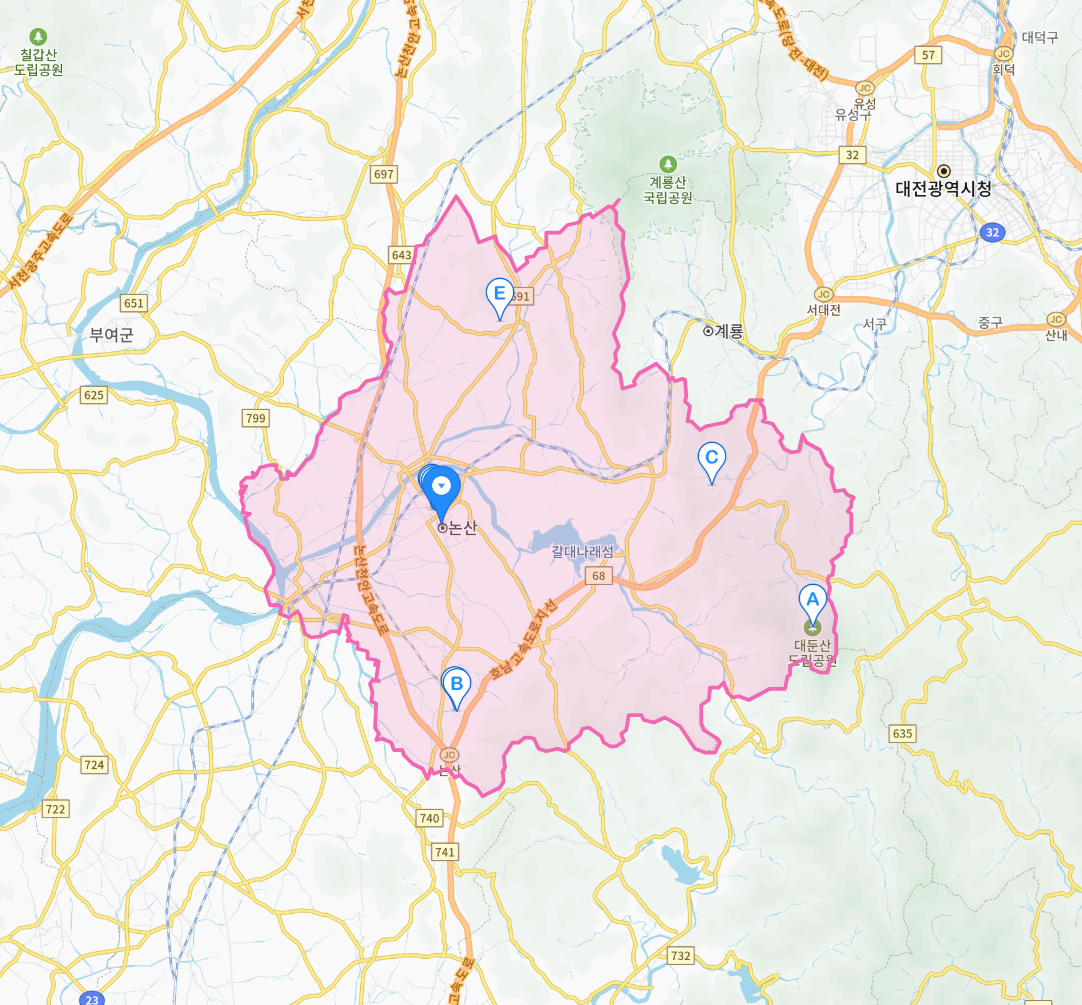

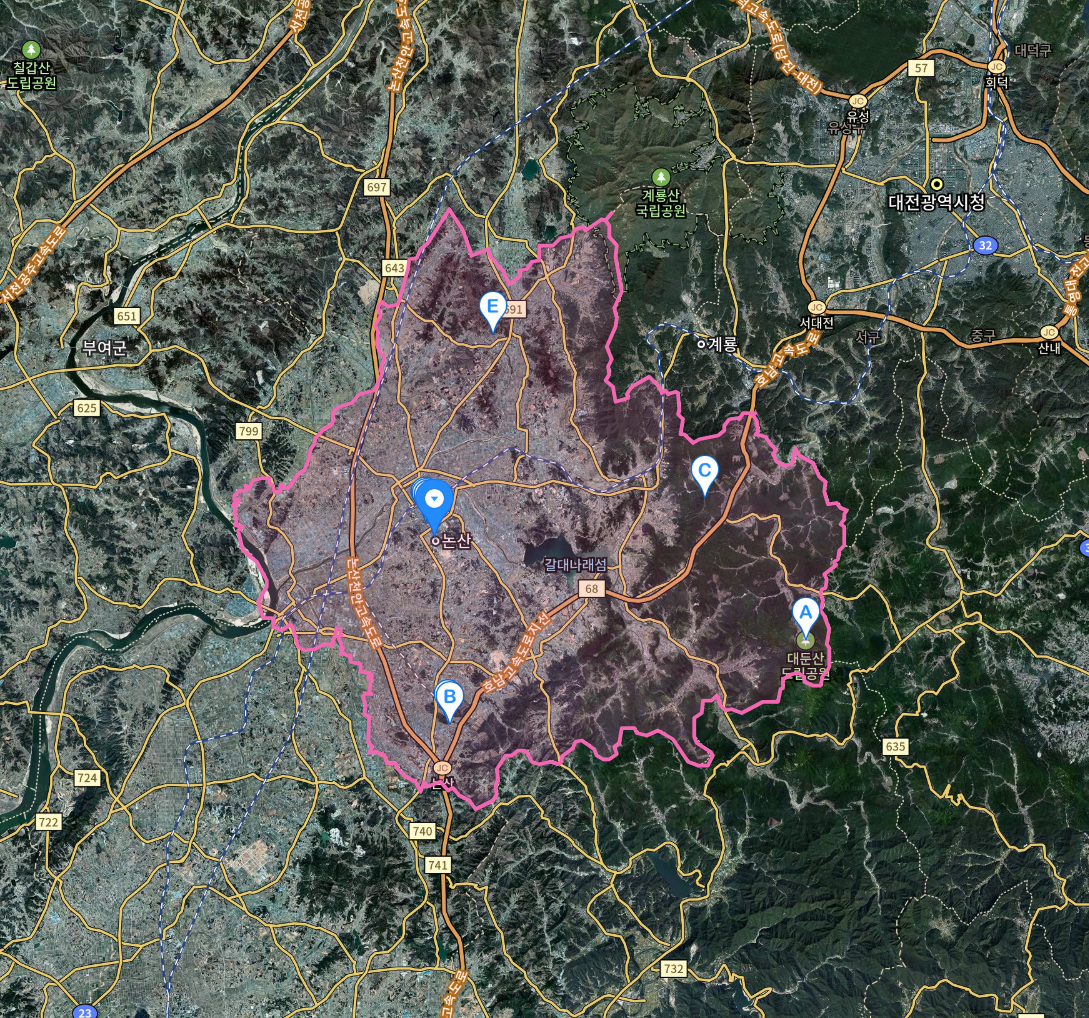

북으로는 계룡산을 끼고, 동으로는 대둔산을 경계로 삼고, 남으로는 익산과, 서로는 부여와 마주하고 있는 논산의 풍경을 담아보는 것도 재미있을 것으로 생각이 된다. 재미는 만들면 되는 것이니까 말이지. 어디를 가든 한나절 거리면 가능하니까 그것도 부담이 없는 이유이기도 하다. 그러다가 따뜻하고 해가 긴 봄 날이 되면 또 원방(遠方)으로 나가면 되니까.

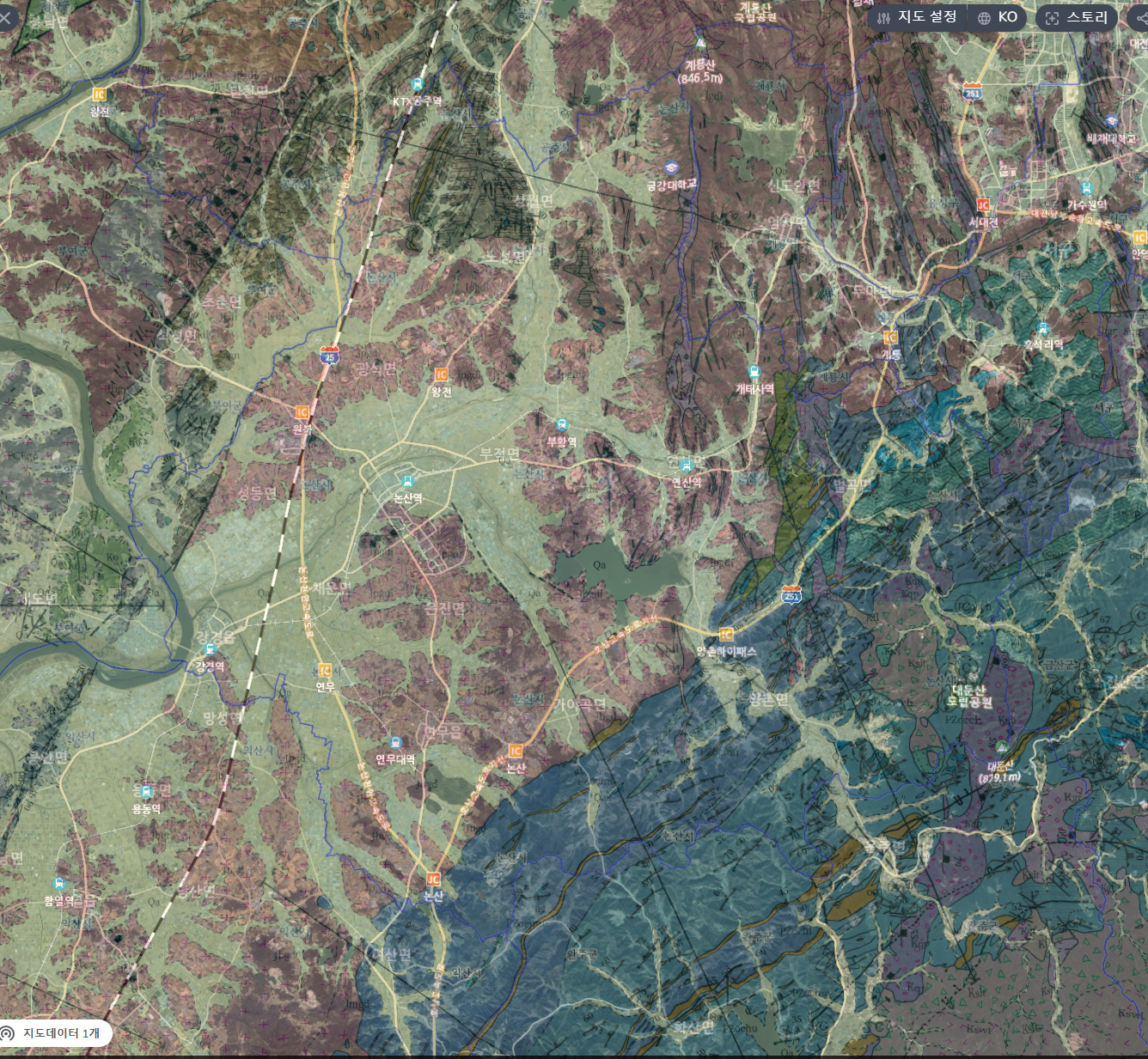

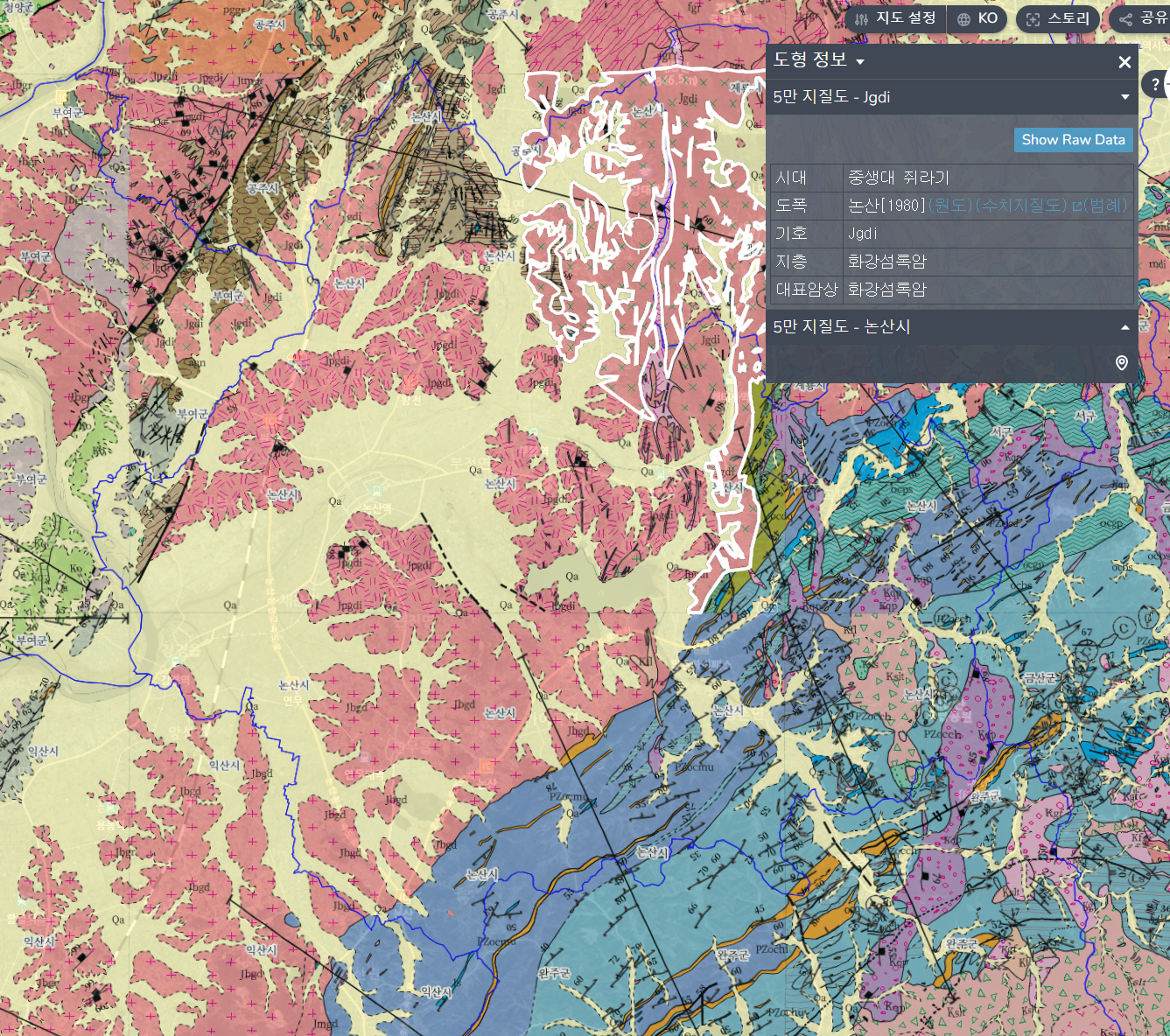

논산의 지질도(지질地質圖)를 보면, 동남쪽은 푸르딩딩하고 서북쪽은 붉으죽죽하다. 그래서 자세히 들여다 보면 나름 재미있는 풍경이 나오겠다는 생각도 든다. 포항처럼 신생대 제3기에 집중되어있는 것과 다르게 훨씬 다양한 지질을 보여주고 있다.

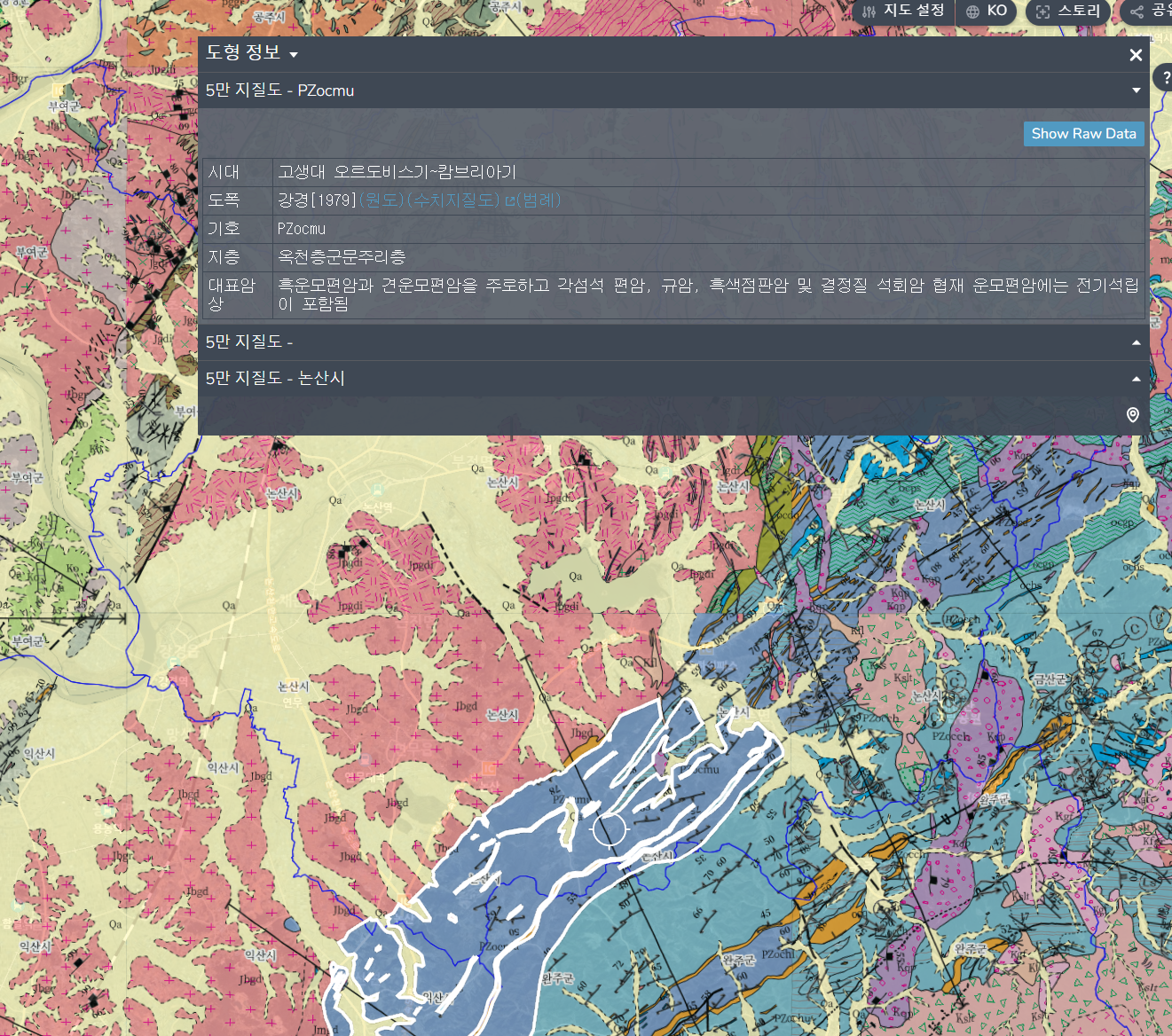

푸르딩딩한 쪽을 하나 클릭해 보니

고생대 오르도비스기~캄브리아기라고 나온다. 옥천층군 문주리층이라....

흑운모편암과 견운모편암을 주로하고 각섬석 편암, 규암, 흑색점판암, 및 결정질 석회암 협재

운모편암에는 전기석립이 포함됨

지질도가 얼룩덜룩한 만큼 다양한 형태의 지질을 이루고 있는 모양이다. 그렇다면 붉으죽죽한 곳은?

이쪽은 중생대 쥐라기다. 그리고 암석도 단순하게 화강섬록암이구나. 세부적으로는 약간의 차이가 있겠지만 대체로 화강암지대로 되어 있다.

[지질 구조] 논산 지역에서는 공주편마암 및 편암체내에서 주로 습곡 구조가 인지된다. 습곡이란 암석이 휘어진 상태의 지질 구조를 말하며, 논산 지역에서는 편암상이 우세한 지역인 노성산 일대와 봉황산 일대에서 현저하게 나타난다. 이 지역에 포함되는 십자가 단층은 지질분포의 절단상태, 지세 등의 발달상태 등으로 보아 정단층으로 사료된다. 단층은 외부의 힘을 받은 지각이 두 개의 조각으로 끊어져 이동한 지질 구조이다. 특히, 정단층은 단층면을 기준으로 위에 있는 지각을 상반, 아래에 있는 지각을 하반이라 하며, 상반이 하반보다 상대적으로 아래에 있는 단층이다. 논산 지역의 관입암은 심부관입인 화강암류들과 반심부관입물인 암맥류로 대분된다. 관입암은 지표로 분출하지 않고 지각 중에서 고결된 화성암체를 총칭하는 것으로 냉각속도에 따라 심성암과 반심성암으로 구분된다. 화강암은 심성암 중의 하나로 지하 깊은 곳에서 마그마가 천천히 식어 형성된 암석으로 석영과 장석류를 주성분으로 하는 조립완정질 암석을 말한다. 암맥은 기존 암석 중의 틈을 따라 관입한 판상의 화성암체로 관입암의 산상 중의 하나이다. 논산 지역의 화강암류들은 남한 중부 지역에 우세한 지체구조인 진화 방향에 영향을 받아 관입한 대상의 쥬라기 화강암류 저반 일부분으로서 공주편마암과 편암을 직접 관입하고 있다. 암맥류는 논산시 지역의 동쪽에 많이 발달되며, 화강섬록암과 옥천층군을 관입하고 있다. 이들은 암맥군을 형성하며, 대체로 남북 방향의 방향성을 나타내고 있다. 성분상 암맥들은 중성암맥과 산성암맥으로 구분되며 양적으로는 산성암맥이 절대적으로 우세하다. 동부 지역의 암맥군은 대부분 산성암맥으로서 석영반암·규장암·그라노파이어 석영맥·화강암질암맥 등으로 구성된다.

[출처] 한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전

우선 논산의 랜드마크라고 할 수가 있는 관촉사부터 찾아가는 것으로 시작해 보자. 실은 관촉사에 갔다가 기왕이면 포항지질처럼 논산지질탐사를 해 봐야 하겠다는 생각이 들었던 것이기도 하다. ㅎㅎ

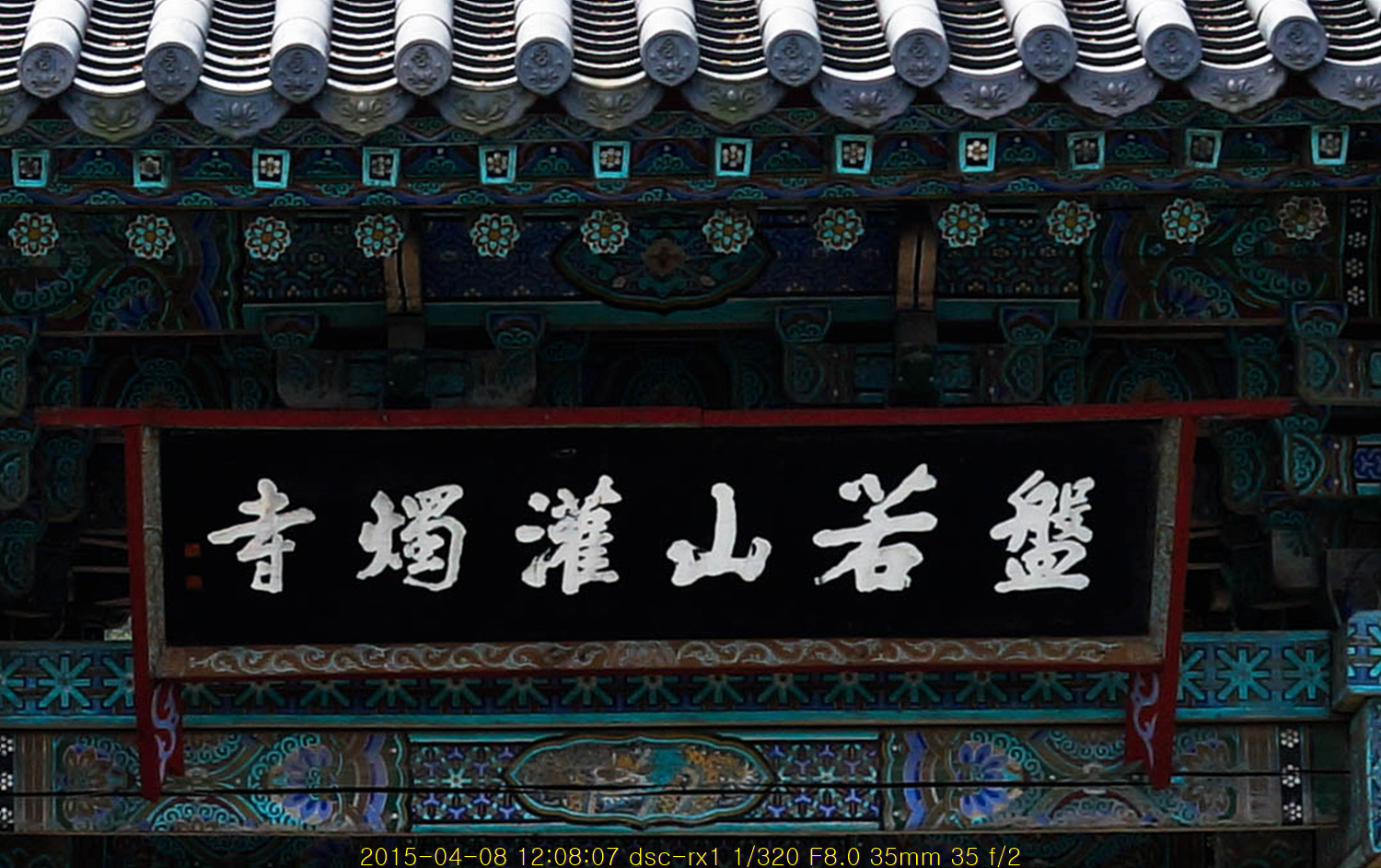

옆길을 타고 위까지 올라가느라고 일주문 사진을 찍지 않아서 사진 폴더를 뒤졌더니 2016년 봄에 찍어둔 사진이 있구나. 그래서 가져온다.

반야산관촉사(盤若山灌燭寺)

반야(般若)라고 쓰기도 하는데 이나 저나 음역이니까 상관은 없다. 어느 화상이 지었을 게다. 원래의 이름은 아닐 것으로 짐작이 되는 것은 너무나도 불교적인 이름이기 때문이다. 어쨋거나 부르면 이름이 된다. 그런데 관촉사(灌燭寺)도 이름이 좀 특이하다. 물댈관(灌)에 촛불촉(燭)이니 말이다. 이 두 글자의 조합이 어떻게 가능하냔 말이지. ㅎㅎ

[관촉사 유래]

968년(광종 19) 승려 혜명에 의해 조성된 석조미륵보살입상의 백호에서 발한 빛이 세상을 비추고 중국의 명승 지안대사가 그 빛을 찾아와 예불하면서 그 빛이 마치 촛불과 같다고 하여 절 이름을 관촉사라 하였다. 『사적기』에 따르면 1386년(우왕 12) 법당과 정문이 중건되었으며, 1581년(선조 14)에는 백지가, 1674년(현종 15)에는 지능이, 그리고 1735년(영조 11)에는 성능이 각각 중수하여 오늘에 이르고 있다.

[네이버 지식백과] 관촉사 [灌燭寺] (한국향토문화전자대전)

그러니까 고려때 혜명대사가 돌로 미륵보살상을 조성해서 세웠는데 그 보살상의 이마에 있는 백호에서 빛을 뿜어(물대는 것처럼?)내자 중국의 지안대사가 그 빛을 따라 찾아와서 예불을 했다고 해서 관촉사였더란다. 그래도 그렇지 어색함은 사라지지 않지만 이름은 이름일 뿐이니까 그렇겠거니 하는 걸로 하자. 아, 관(灌)을 관(觀)으로 바꾸면 어때? 그렇게 되면 촛불을 보고서 왔다는 것도 자연스럽잖여? 그러니까 오타였을 가능성도 있지 않겠느냐는 물음표 하나를 남겨 둔다. 어쩌면 관촉사(觀燭寺) 였을 수도 있는 걸로. ㅎㅎ

아, 이럴 수도 있겠다. 밀가리로 만들면 국시가 되고 밀가루로 만들면 국수가 되듯이 말이지. 국시는 아지매가 만들고 국수는 아주머니가 만든다든가? 여하튼. 관촉사(灌燭寺)에는 미륵보살이 계시고, 관촉사(觀燭寺)에는 관세음보살이 계시는 걸로 말이지. 그러니까 절 이름과 불상에 깃든 미스테리랑 같이 풀어버리는 1석2조가 아니겠냔 말이지. ㅋㅋ

해탈문(解脫門))이 특이한 것도 관촉사의 특징이다. 문이 협소해서 지게라도 지고 들어가려면 어렵지 싶다. 오른쪽의 한글 관촉사는 나중에 누군가 심심해서 혹은 균형을 맞춰보려고 새겼던가 싶기도 하다. 그래도 없느니만 못한 것도 같고.....

입구부터 암반이다. 해탈문은 암반 위에 돌로 세웠구나. 돌을 보러 왔더니 온통 돌만 보인다. 지질도를 살펴봐야지.

관촉사 일대를 포함한 반야산은 모두가 한 가지로 되어 있다.

중생대(中生代) 쥐라기

반상(斑狀) 화강(花崗) 섬록암(閃綠巖)

쥐라기는 유럽의 어느 산맥에서 따온 이름이라고 했는데.....

쥐라기(Jurassic period)는 중생대의 세 기 중 두 번째 시기로, 2억 년 전부터 1억 4500만 년 전까지 지속된 지질 시대이다. 트라이아스기의 이후, 백악기 이전 시기이다. 쥐라기라는 이름은 독일, 스위스, 프랑스의 국경에 있는 쥐라산맥에서 쥐라기의 지층이 최초로 발견되었다는 점에서 유래하였다.

이 시대의 지구는 초대륙 판게아가 서서히 남북으로 갈리면서 북쪽의 로렌시아(유럽, 아시아의 기원)와 남쪽의 곤드와나(아메리카, 아프리카, 오세아니아의 기원)가 분명하게 나누어졌다. 기후는 복잡해진 해안선만큼이나 다양해졌으나 대체로 온난하고 습윤한 기후가 지속된 것으로 보인다. 그래서 대부분이 건조기후와 열대기후로 이루어져있다. 소철류와 거대한 침엽수가 삼림을 이루었으며, 고사리와 속새류가 땅을 뒤덮었다.

2억 년 전부터 1억 4500만 년 전까지의 대략 5,500만년의 세월이었군. 백악기만 보고 다니다가 쥐라기를 보니까 그것도 반갑다. 쥐라기공원도 생각나고 말이지. 그렇지만 쥐라기공원에 나오는 공룡들은 모두 백악기에 활동한 공룡들이라는 이야기도 어딘가에서 봤는데. ㅎㅎ

지질시대의 설명을 읽으면 대충 무슨 의미인지는 알듯말듯하다. 완전히 생소하지는 않지만 무슨 뜻이냐고 누가 물을까 봐 두렵기도 한 정도의 얇디얇은 지식일 뿐이다.

석문을 지나면 큼직한 암반이 자리하고 있다. 풍수를 공부할 적에는 앞마당에 이런 것이 있으면 순전()이라고 하면서 기가 빠져나가는 것을 막아주는 길작용을 한다고 열을 올려 설명하겠지만 이제 그것도 심드렁해서 그냥 그런가보다 하고 다만 암석을 살려 볼 따름이다.

미륵전 바로 앞에 있다 보니까 형상으로 봐서는 영판 그것인 것으로 보이기도 한다. 순전이든 전순이든 뭔 상관이겠는가만 기왕이면 순전이라고 해야 맞다는 말이 그래도 공감이 되기는 한다. 여기는 화강 섬록암이랬지? 반상이 추가되어 있었구나. 얼룩이 있다는 말로 이해하면 되지 싶다.

아마도 뜯어내려고 시도한 것이 아닌가 싶은 생각이 드는 모습이다. 깨어져서 떨어져 나간 자국으로 보여서다. 저절로 떨어져 나갔을 수도 있기는 하겠지. 일부러 뜯어내려고 하지는 않았을 것으로 보이기는 한다. 마당가의 이런 암반은 길상이기 때문이다.

위에 있는 구멍은 용도가 있었던 모양인데 이것만 봐서는 알 수가 없네.

대광명전에서는 49재를 지내느라고 독경소리가 울려퍼진다. 언뜻 들어보니 박씨 할머니가 돌아가셔서 첫번째 재를 지내는 것으로 보인다. 극락왕생을 빌어드린다.

명부전(冥府殿)이다. 명부는 저승을 의미하고 저승에 가면 만나게 된다는 열 분의 대왕을 모신 곳이다. 시왕(十王)이라고도 한다. 무슨 연도에 태어났느냐에 따라서 자신이 만날 대왕이 정해져 있다. 60갑자니까 6개의 연도에 태어난 사람은 같은 대왕에게 소속이 된다는 이야기로구나. 심심한데 알아봐야 쓸데없는 이야기니 자세한 언급은 생략하지만 여하튼 좋은 일을 많이 쌓으면 좋다는 이야기임은 분명하다. ㅎㅎ

저승문 앞에서 중생을 구제하신다는 지장보살이 주불이고, 시왕들이 엄숙하게 자리하고 있다.

그리고, 마침내 관촉사의 주인이신 미륵보살이 보인다. 미륵이라고도 하고 관세음보살이라고도 하지만 이름은 이름일 뿐이니까 아무래도 괜찮다. 아버지에게 '엄마 배고파요'라고 한다고 해서 밥을 안 주겠느냔 말이지. ㅋㅋ

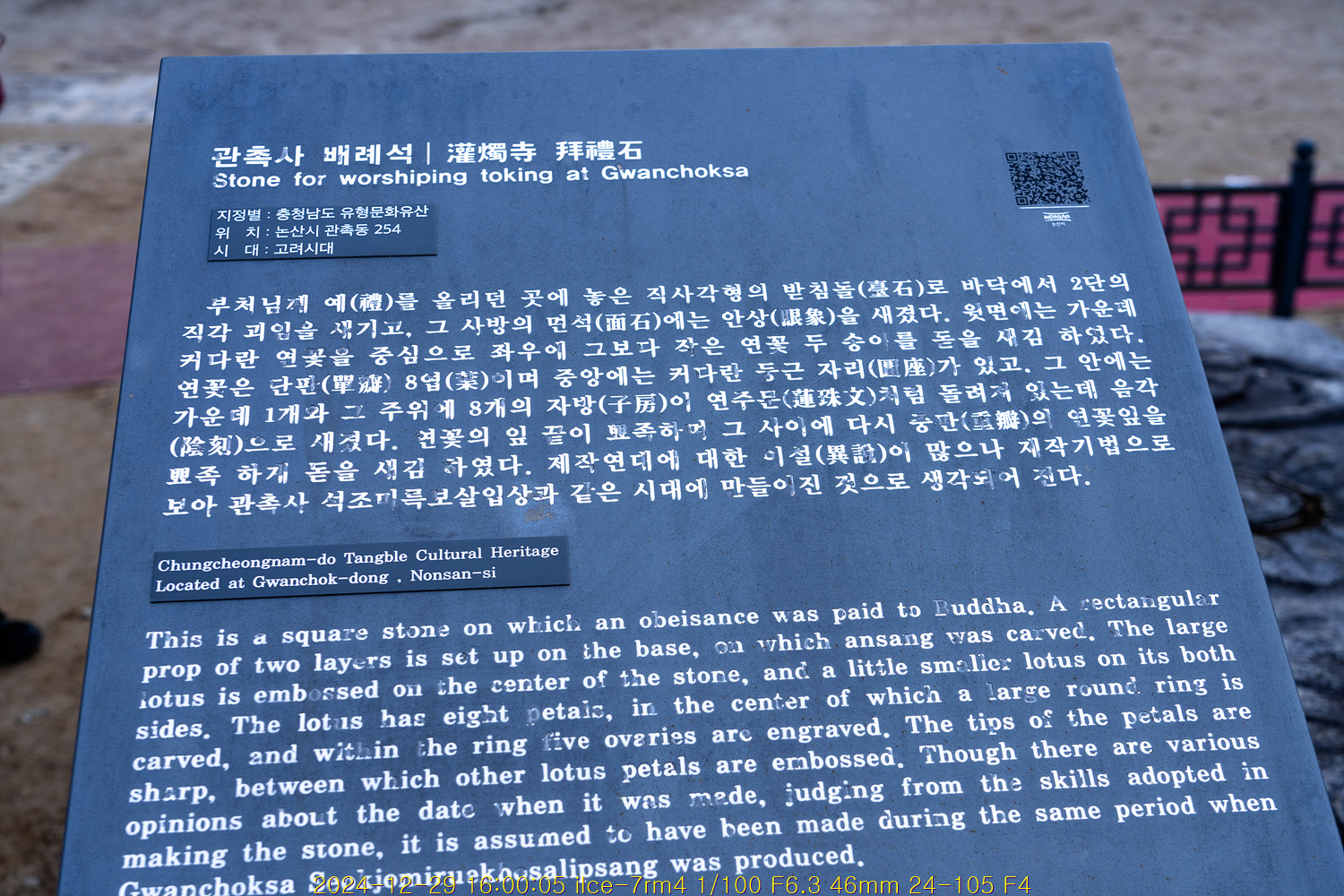

미륵전과 마륵불 사이에는 석탑이 자리하고 있다. 몇 층인지는 다시 봐도 헷갈린다. 3층? 4층? 5층? 탑 앞에 있는 돌은 배례석이다. 탑에 대한 설명은 없어도 배례석에 대한 설명은 있다.

지정별 : 충청남도 유형문화유산

위 치 : 논산시 관촉동 254

시 대 : 고려시대

부처님께 예(禮)를 올리던 곳에 놓은 직사각형의 받침돌(臺石)로 바닥에서 2단의

직각 괴임을 새기고, 그 사방의 면석(面石)에는 안상(眼象)을 새겼다. 윗면에는 가운데

커다란 연꽃을 중심으로 좌우에 그보다 작은 연꽃 두 송이를 돋을 새김 하였다.

연꽃은 단판(단單瓣) 8엽(葉)이며 중앙에는 커다란 둥근 자리(圓座)가 있고, 그 안에는

가운데 1개와 그 주위에 8개의 자방(子房)이 연주문(蓮珠文)처럼 돌려져 있는데 음각

(陰刻)으로 새겼다. 연꽃의 잎 끝이 뾰족하며 그 사이에 다시 중판(重瓣)의 연꽃잎을

뾰족 하게 돋을 새김 하였다. 제작연대에 대한 이설(異說)이 많으나 제작기법으로

보아 관촉사 석조미륵보살입장과 같은 시대에 만들어진 것으로 생각되어 진다.

그러니까 석탑보다는 이 배례석이 더 가치가 있었다는 말인가 싶기도 하다.

엇? 팥중공양? 설마 동지 때 올린 것을 여태까지 그냥 뒀을까? 아니겠지. 어제 저녁에 팥죽을 끓여 먹었나 보군. 그래도 쫌 이상키는 하다만. ㅋㅋ

옆에도 문양이 새겨져 있다.

그런데 배치가 좀 이상하기는 하다. 배례석은 부처님을 뵙고자 한 것일 텐데 그 앞을 석탑이 떡 하니 가로막고 있는 것이 아무리 생각해 봐도 어색하기만 하다. 배례석이 자리를 잘못 잡았거나 어느 석탑을 좋아한 화상이 그 중간에 생각 없이 탑을 세웠던 것은 아닌가 싶기도 하다. 여하튼 알 수는 없는 일이긴 하다만서도. ㅎㅎ

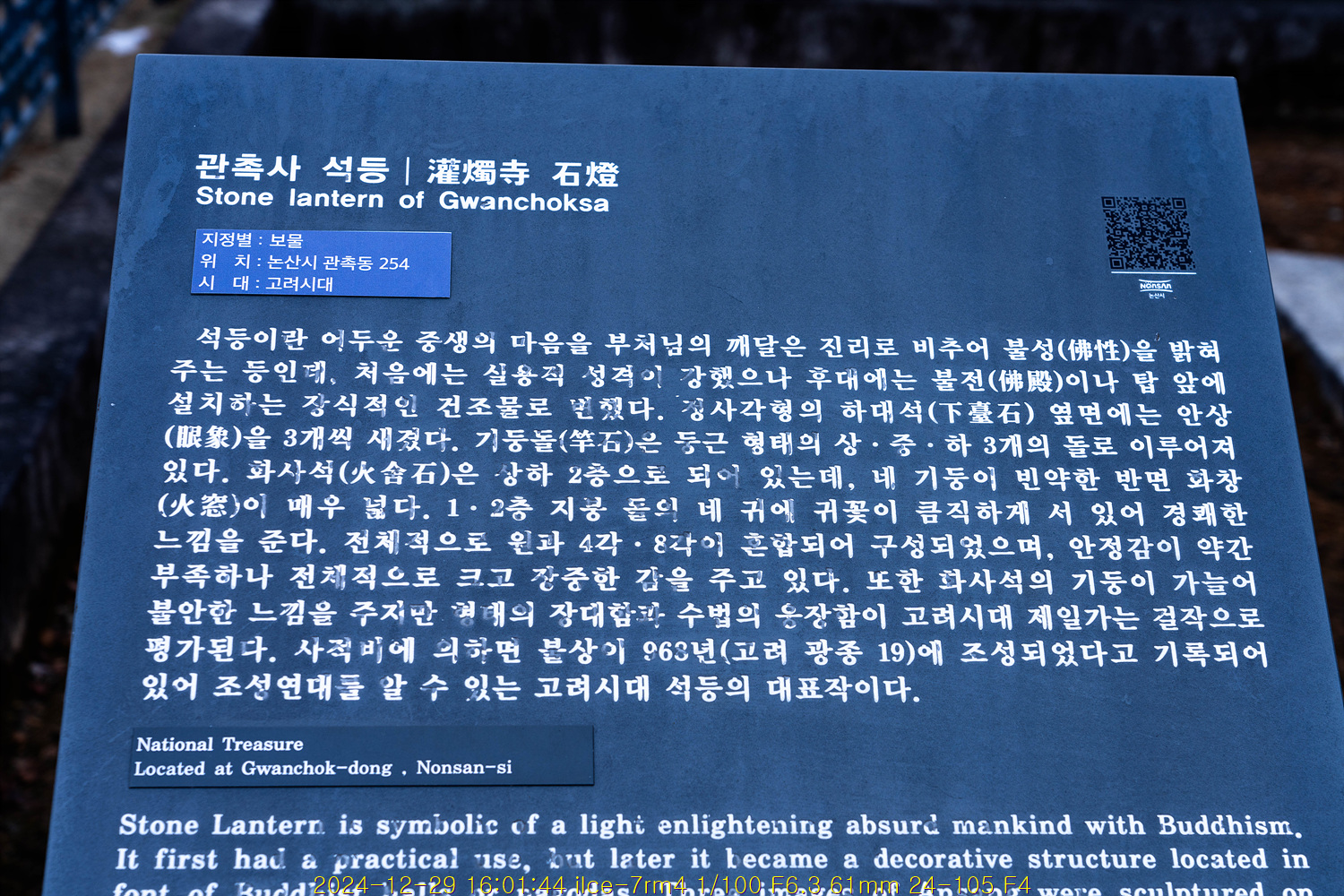

석등이 또 앞을 가린다. 이건 그래도 뭐라고 할 수는 없지. 불상의 앞을 밝히는 것이라고 하면 딱히 아니라고 할 수는 없으니까 그냥 그렇겠거니 하면 되겠다.

등은 잘 만들었다. 받침이 좀 빈약해 보이긴 하지만서도.

관촉사 석등(灌燭寺 石燈)

지정별 : 보물

위 치 : 논산시 관촉동 254

시 대 : 고려시대

석등이란 어두운 중생의 마음을 부처님의 깨달은 진리로 비추어 불성(불佛性)을 밝혀

주는 등인데, 처음에는 실용적 성격이 강했으나 후대에는 불전(佛殿)이나 탑 앞에

설치하는 장식적인 건조물로 변했다. 정사각형의 하대석(하대下臺石) 옆면에는 인상

(眼象)을 3개씩 새겼다. 기둥돌(竿石)은 둥근 형태의 상·중·하 3개의 돌로 이루어져

있다. 화사석(火舍石)은 상하 2층으로 되어 있는데, 네 기둥이 빈약한 반면 화창

(火窓)이 매우 넓다. 1·2층 지붕 돌의 네 귀에 귀꽃이 큼직하게 서 있어 경쾌한

느낌을 준다. 전체적으로 원과 4각·8각이 혼합되어 구성되었으며 안정감이 약간

부족하나 전체적으로 크고 장중한 감을 주고 있다. 또한 화사석의 기둥이 가늘어

불안한 느낌을 주지만 형태의 장대함과 수법의 웅장함이 고려시대 제일가는 걸작으로

평가된다 사적비에 의하면 불상이 963년(고려 광종 19)에 조성되었다고 기록되어

있어 조성연대를 알 수 있는 고려시대 석등의 대표작이다.

석등이랑 미륵보살님의 합동 사진.

그리고 관촉사에 오면 누구나 찍는다는 증명사진도.

"보물(寶物)에서 국보(國寶)가 되심을 축하드립니다~!!"

국보가 되시고 처음 뵙는다. 보물에서 국보가 된 것이 특별히 뭐가 달라진 것은 없는데 해석의 차이가 있었나 싶기도 하다. 원래는 못생겨서 보물이었는데 이제는 개성이 있어서 국보가 되었다는 썰도 있기는 하더라만서도. ㅎㅎ

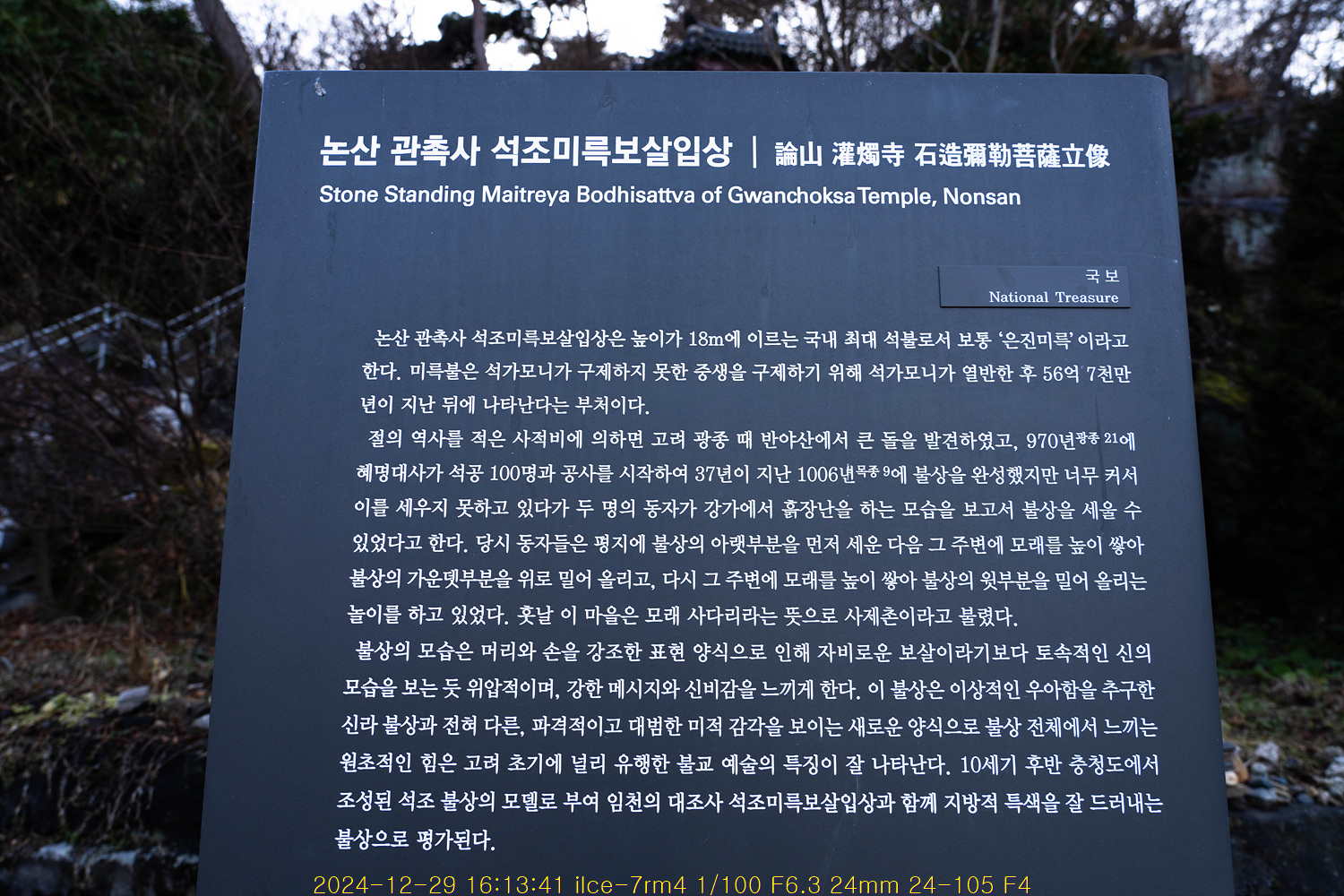

논산 관촉사 석조미륵보살입상 論山 灌燭寺 石造彌勒菩薩立像

국보 (보물 218호에서 2018년에 국보 323호로 변경)

논산 관촉사 석조미륵보살입상은 높이가 18m에 이르는 국내 최대 석불로서 보통 '은진미륵'이라고

한다 미륵불은 석가모니가 구제하지 못한 중생을 구제하기 위해 석가모니가 열반한 후 56억 7천만

년이 지난 뒤에 나타난다는 부처이다.

절의 역사를 적은 사적비에 의하면 고려 광종 때 반야산에서 큰 돌을 발견하였고, 970년(광종21)에

혜명대사가 석공 100명과 공사를 시작하여 37년이 지난 1006년(목종9)에 불상을 완성했지만 너무 커서

이를 세우지 못하고 있다가 두 명의 동자가 강가에서 흙장난을 하는 모습을 보고서 불상을 세울 수

있었다고 한다. 당시 동자들은 평지에 불상의 아랫부분을 먼저 세운 다음 그 주변에 모래를 높이 쌓아

불상의 가운뎃부분을 위로 밀어 올리고, 다시 그 주변에 모래를 높이 쌓아 불상의 뒷부분을 밀어 올리는

놀이를 하고 있었다. 훗날 이 마을은 모래 사다리라는 뜻으로 사제촌이라고 불렸다.

불상의 모습은 머리와 손을 강조한 표현 양식으로 인해 자비로운 보살이라기 보다 토속적인 신의

모습을 보는 듯 위압적이며, 강한 메시지와 신비감을 느끼게 한다. 이 불상은 이상적인 우아함을 추구한

신라 불상과 전혀 다른, 파격적이고 대범한 미적 감각을 보이는 새로운 양식으로 불상 전체에서 느끼는

원초적인 힘은 고려 초기에 널리 유행한 불교 예술의 특징이 잘 나타난다. 10세기 후반 충청도에서

조성된 석조 불상의 모델로 부여 임천의 대조사 석조미륵보살입상과 함께 지방적 특색을 잘 드러내는

불상으로 평가된다.

대조사 석불인데 어딘가 모델이 같은 에이전트 소속인 것처럼 안 닮은 듯 닮아있는 느낌이기도 하다.

미륵불이라고 할만 한 이유 중에 하나는 사각2층의 관이 관세음보살과는 어울리지 않아서일 게다. 관세음보살이라고 했던 것은 관의 아랫부분에 황금불상이 있었다는 설로 인해서다. 관에 불상을 모셨다면 그것은 관음보살임이 분명하다고 볼 것이니까. 그런데 말로는 독립자금으로 썼다는 설도 있는데 원래 없었는지 있었다가 없어진 것인지는 알 수가 없지만 흔적으로 봐서는 있었던 것으로 짐작이 되기는 한다.

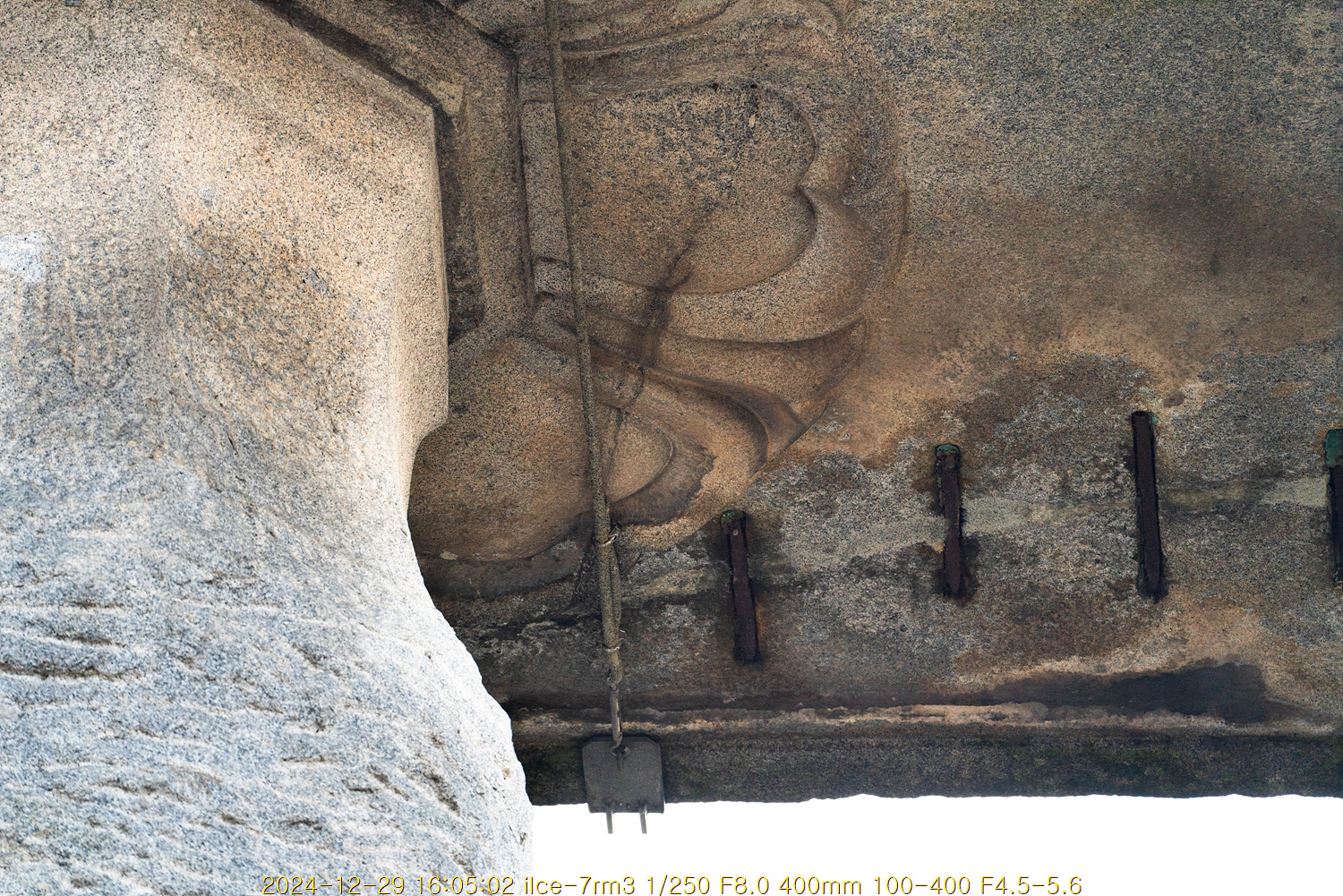

머리 위에 있는 이 두 개의 구멍은 불상을 모셨던 흔적이라고 하는 설이 있어서다. 돌의 부분을 대충 처리한듯 정 자국이 그대로 있는 것만 봐도 앞에 뭔가 붙였을 가능성이 높아 보이기는 한다. 그렇다면 미륵불이 오시기 전까지 중생을 보살피는 관음보살의 역할도 겸했다는 뜻일까? 말하자면 투잡? 어쩌면 당시의 염원에는 그러한 것이 담겨 있었을 수도 있지 싶다. 관음보살로 중생을 구제하다가 56.7억년 뒤에 미륵불이 오시면 그때는 미륵불로 다시 중생을 구제하시면 되니까. 시나리오는 엄청 길구나. 지구의 역사가 45억 년이라는 것을 공부하고 나서 생각해 보니까 그 의미가 새삼스럽게 다가와서 생각해 보는 것이다. 그야 아무렴 워뗘. 오늘은 무슨 석질(石質)인가를 공부하려고 왔으니까 그것만 살펴보면 된다. 그때마다 목적에 따라서 보면 된다. 자세히 보려고 망원렌즈를 부착했다. 400mm렌즈로 살펴보자. 위에서부터 훑어볼 요량이다.

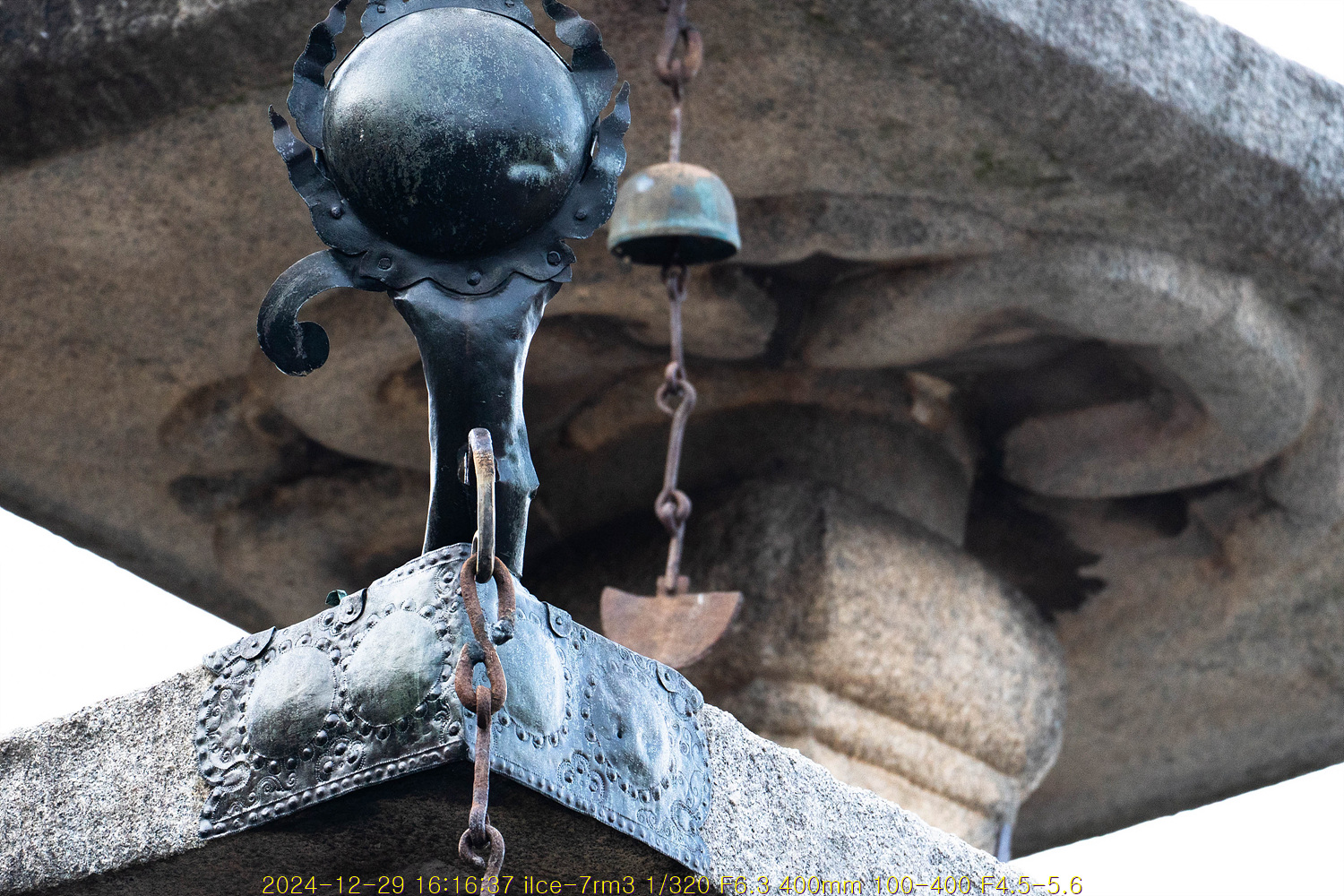

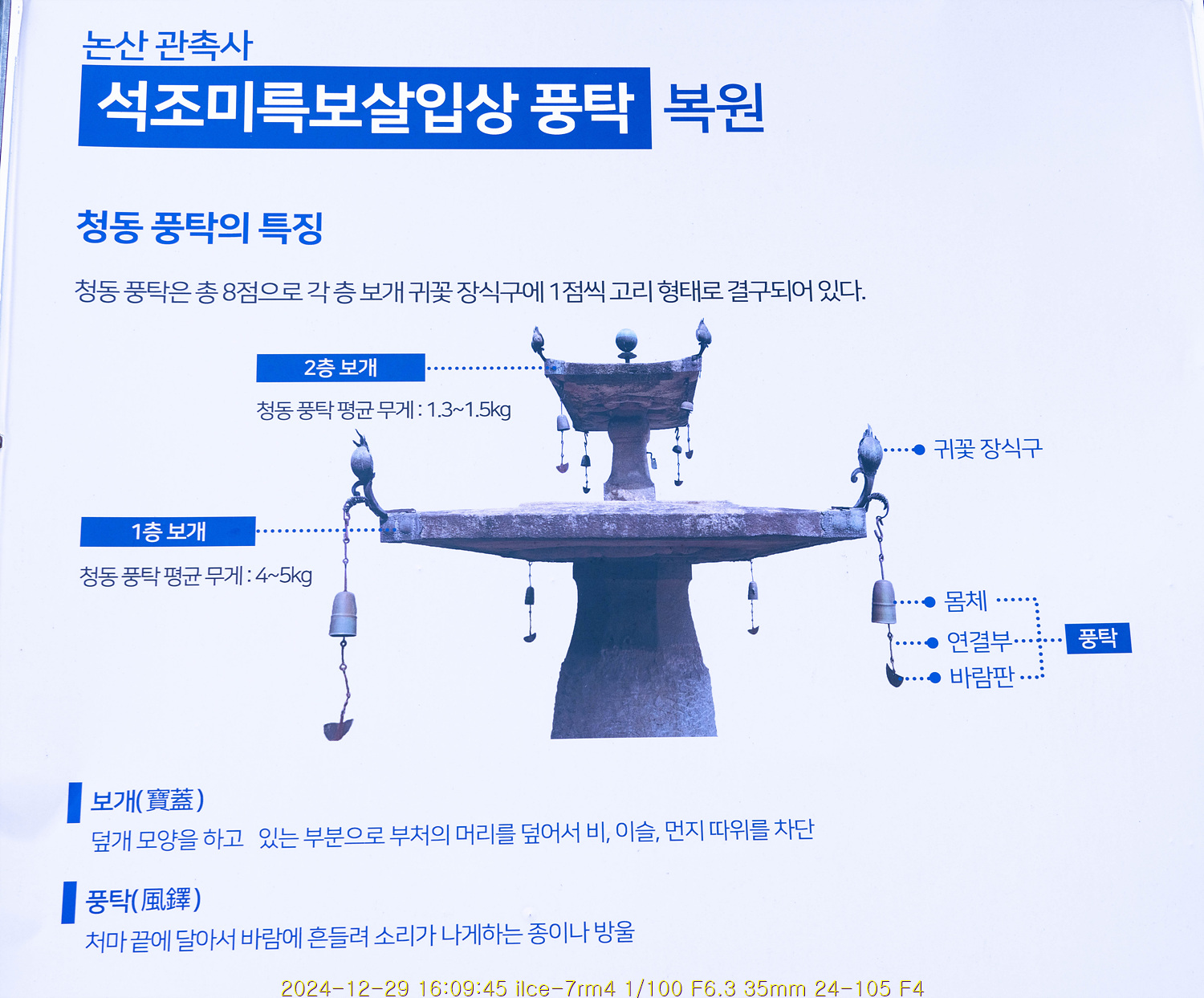

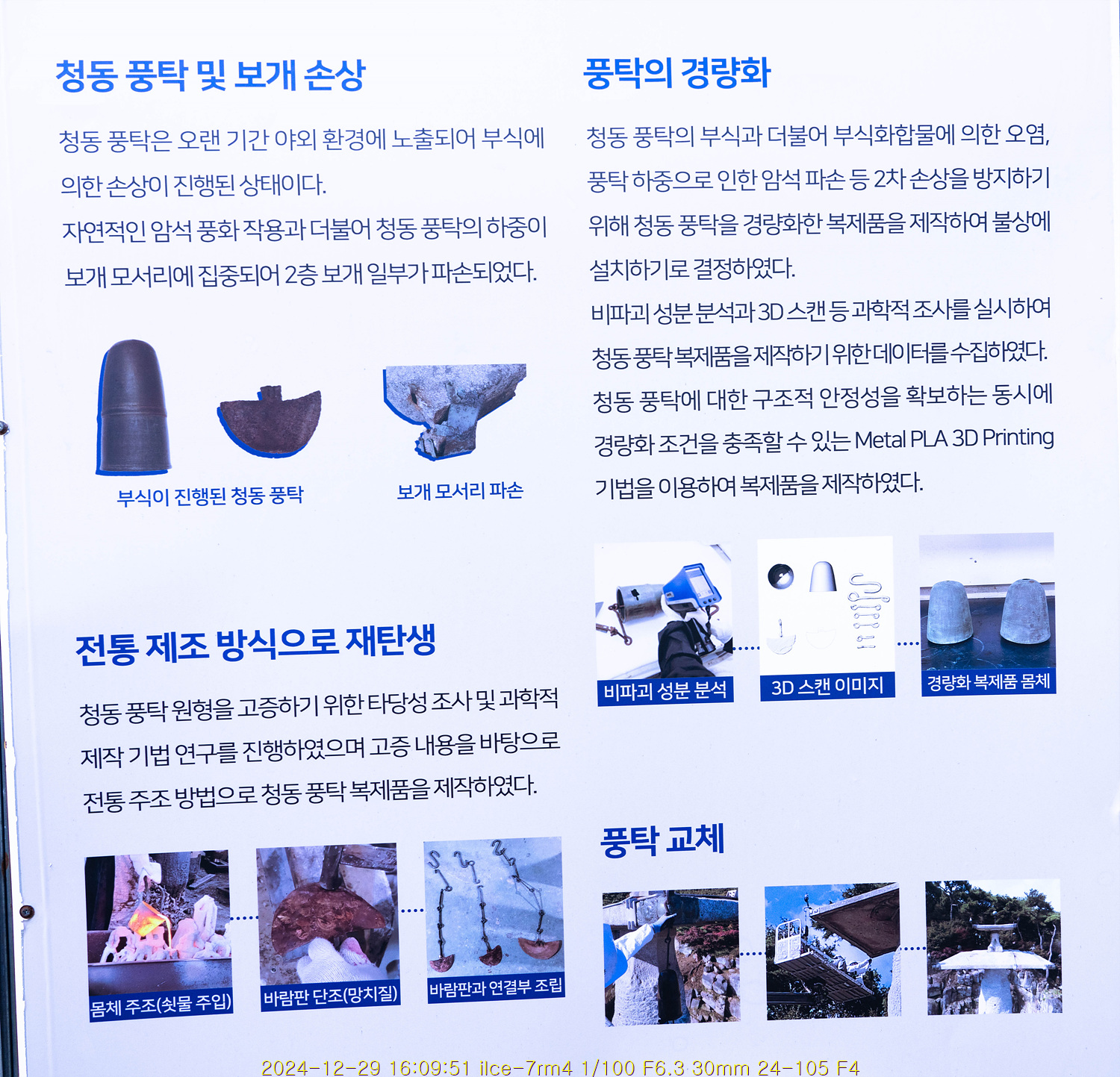

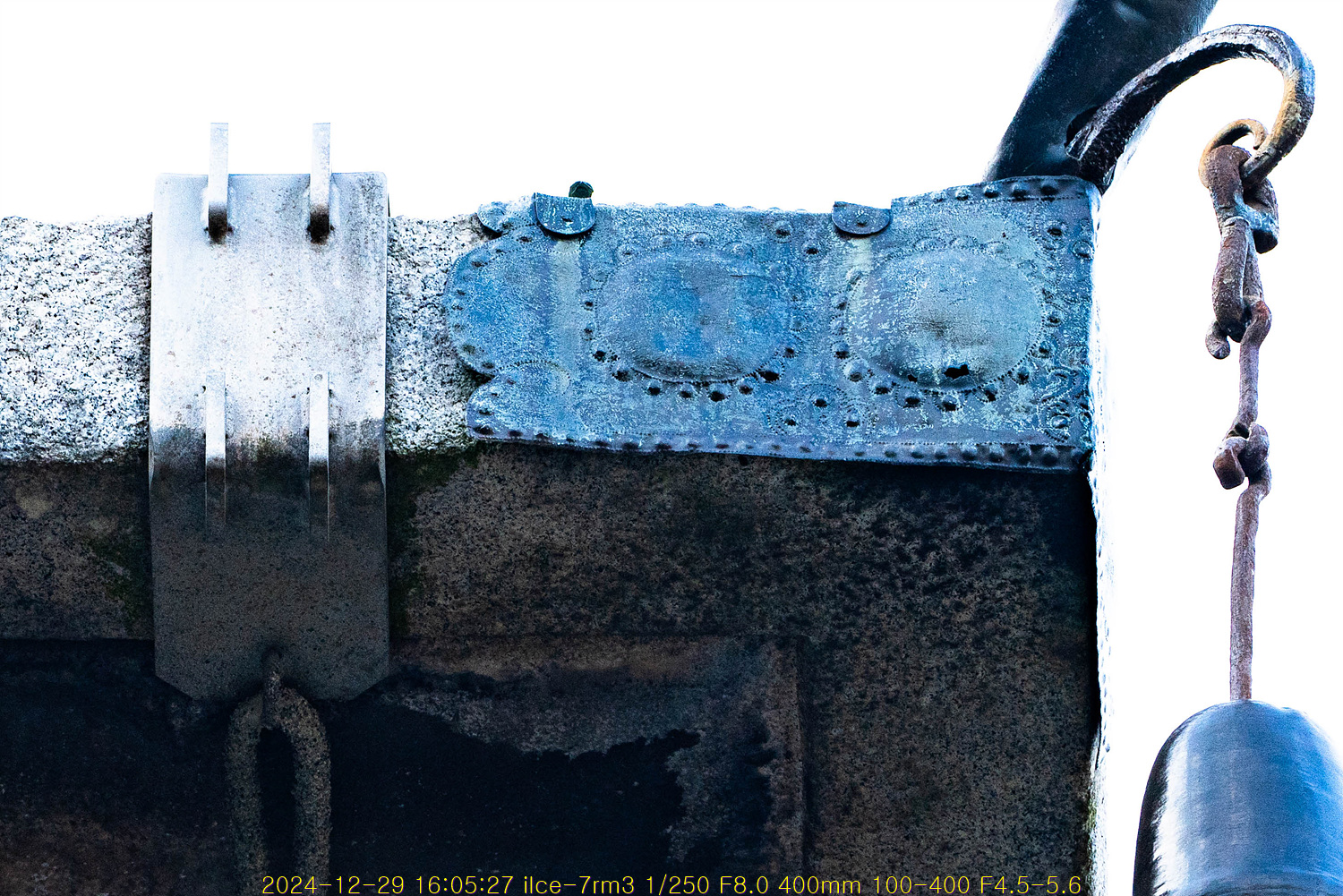

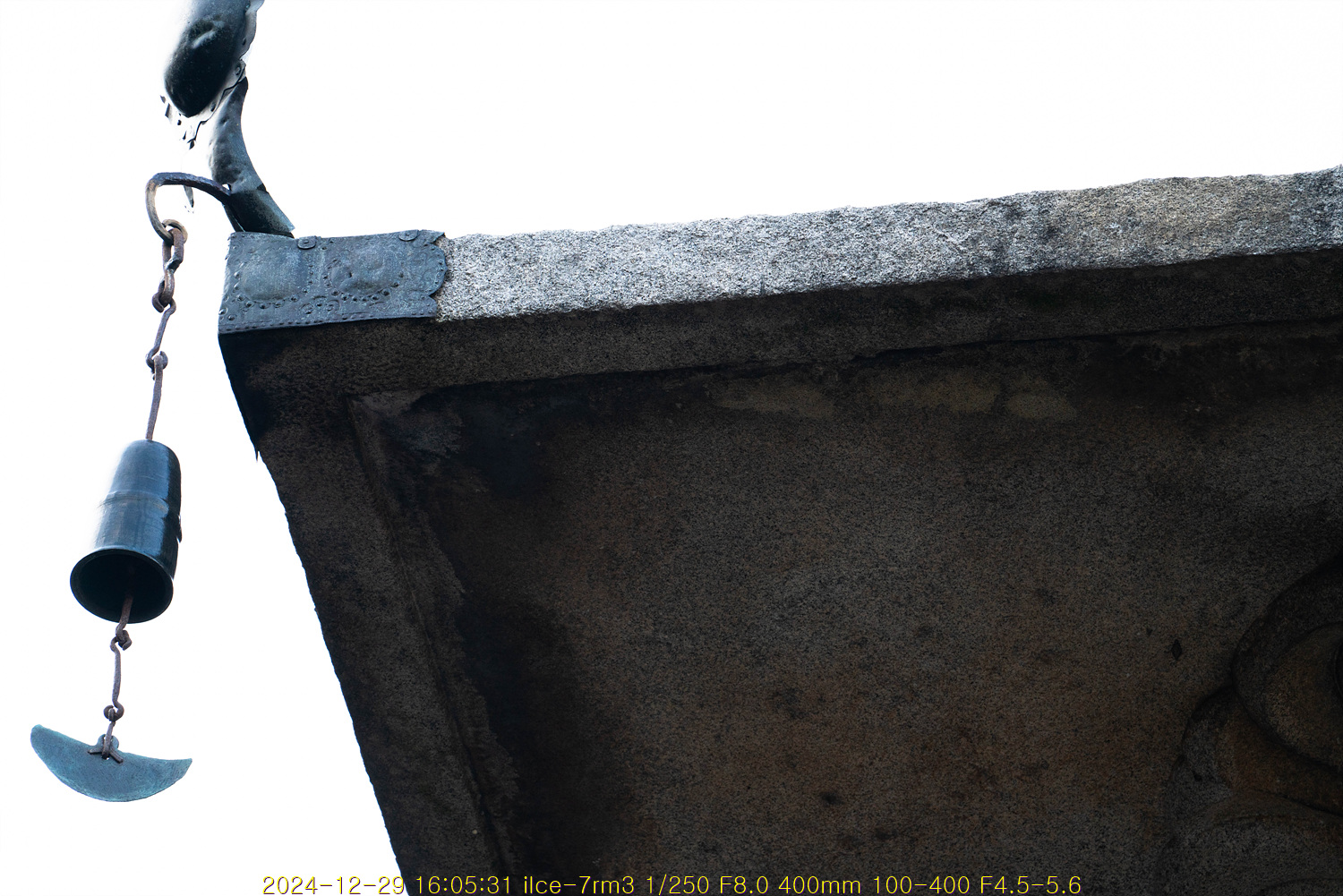

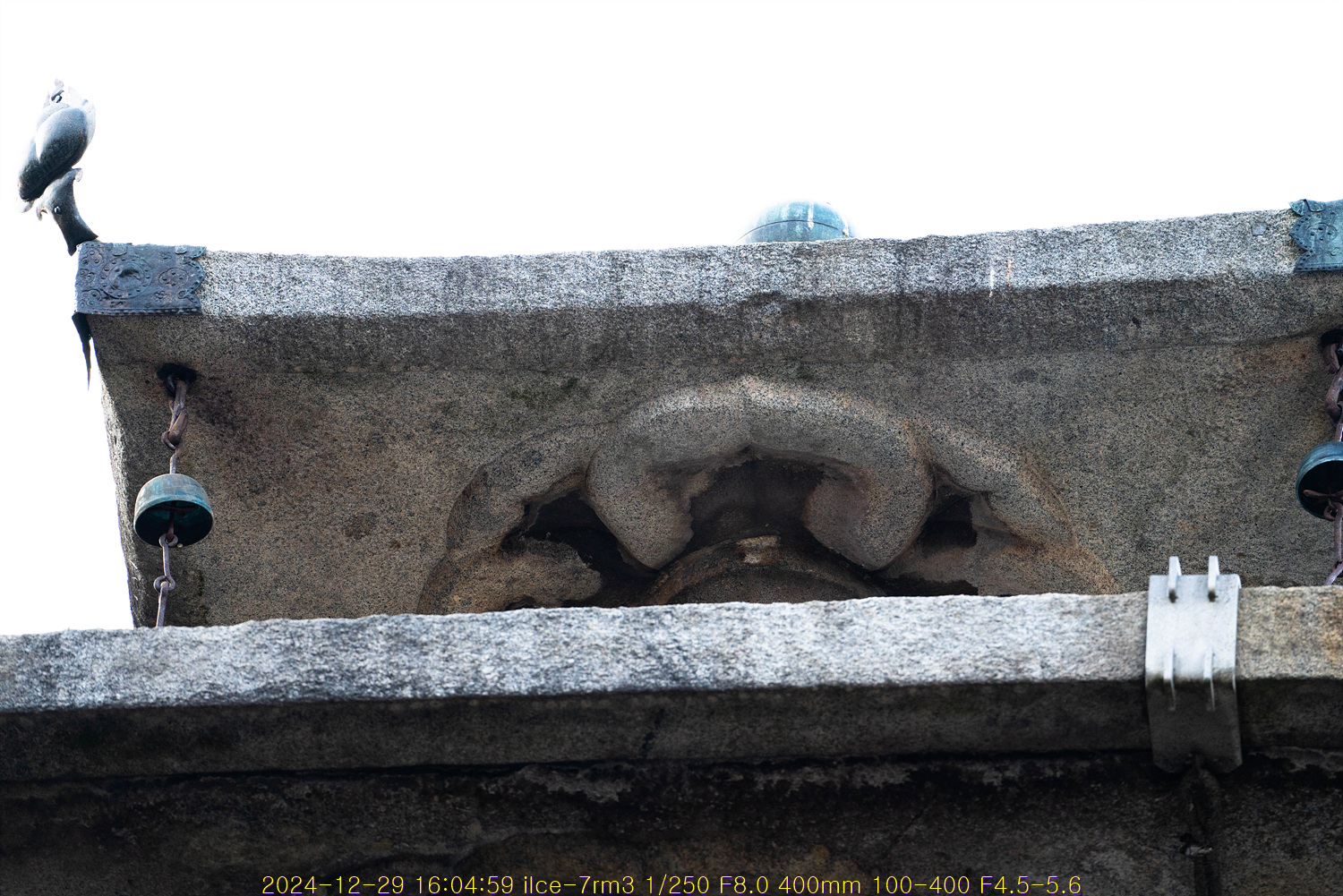

역시 망원렌즈는 사진가의 보물임에 틀림이 없다. 늘 얼굴만 바라봤는데 망원을 들이대니까 이렇게 상세한 풍경이 보인다. 청동판으로 모서리를 처리한 것도 보이고 풍경이 매딜린 것도 보이고, 풍경의 모양이 반달처럼 생긴 것도 보인다. 보통 법당의 모퉁이에 달아 놓는 풍경은 물고기모양인데 부처님께 물고기를 달아 놓을 수가 없어서 반달을 달았나 싶기도 하다. 반달이 아닐 수도 있겠지만 그렇게 보이니까 보이는 대로 이름을 붙여 둔다. 그런데 예전에는 보이지 않던 안내문이 보여서 살펴본다.

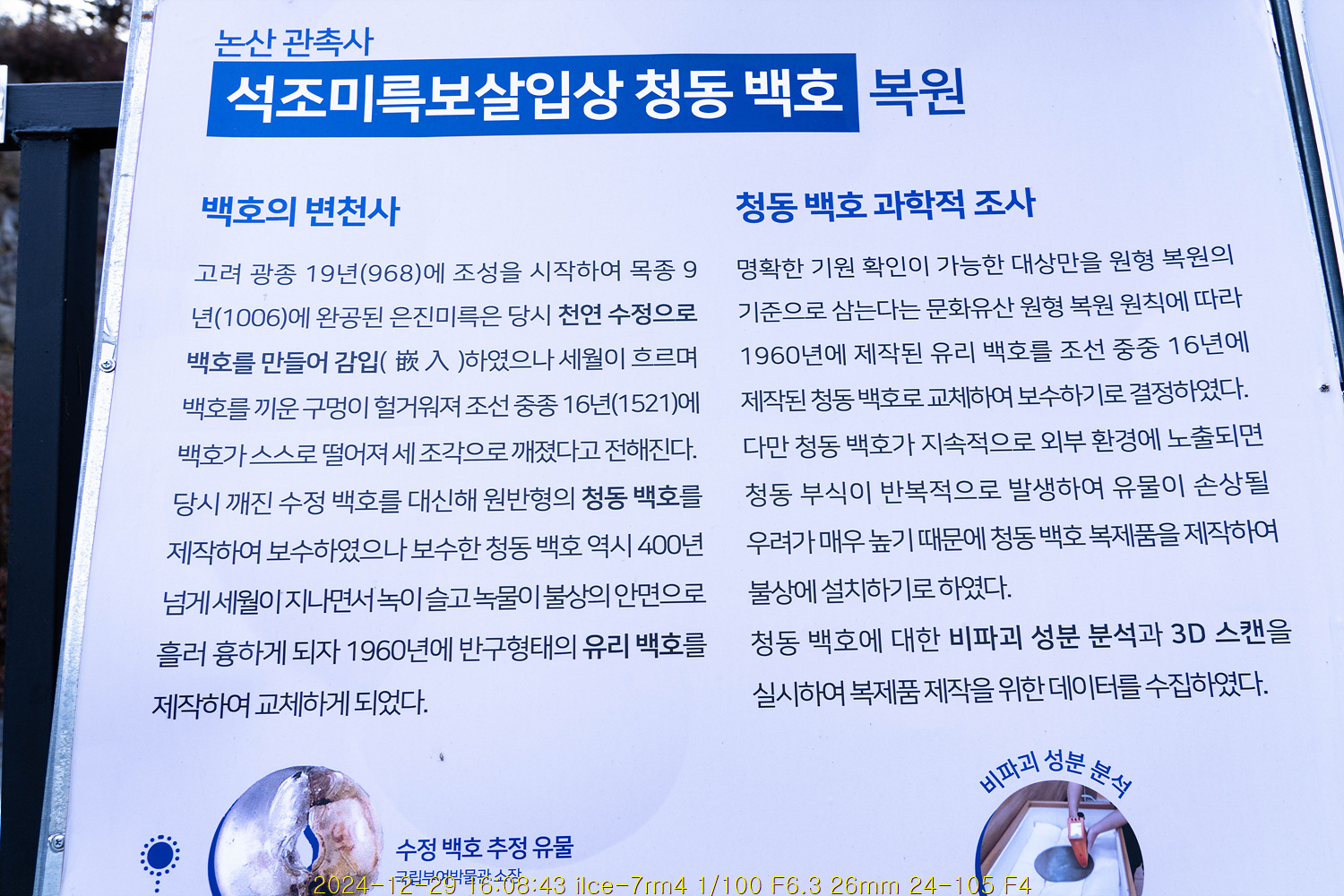

청동백호를 복원했다는 안내문이구나. 그러니까 없어진 것을 복원했다는 말인 모양이다. 은진미륵의 내력이구나.

아, 풍경(風磬)이 아니라 풍탁(風鐸)이었구나. 아는 것이 짧아서 낭월사전에 없었던 풍탁이었네. 그래서 또 용어 하나 추가한다. 그러니까 추녀 끝에 다는 것은 풍경이고 탑이나 불상에 다는 것은 풍탁이라고 하는 모양이다.

보수를 한 것이라도 잘 어울린다. 그리고 석판이 부서질 위험이 있어서인지 견고하게 고정을 시킨 것도 보이는구나. 뭐든 자세히 보면 보인단 말이지.

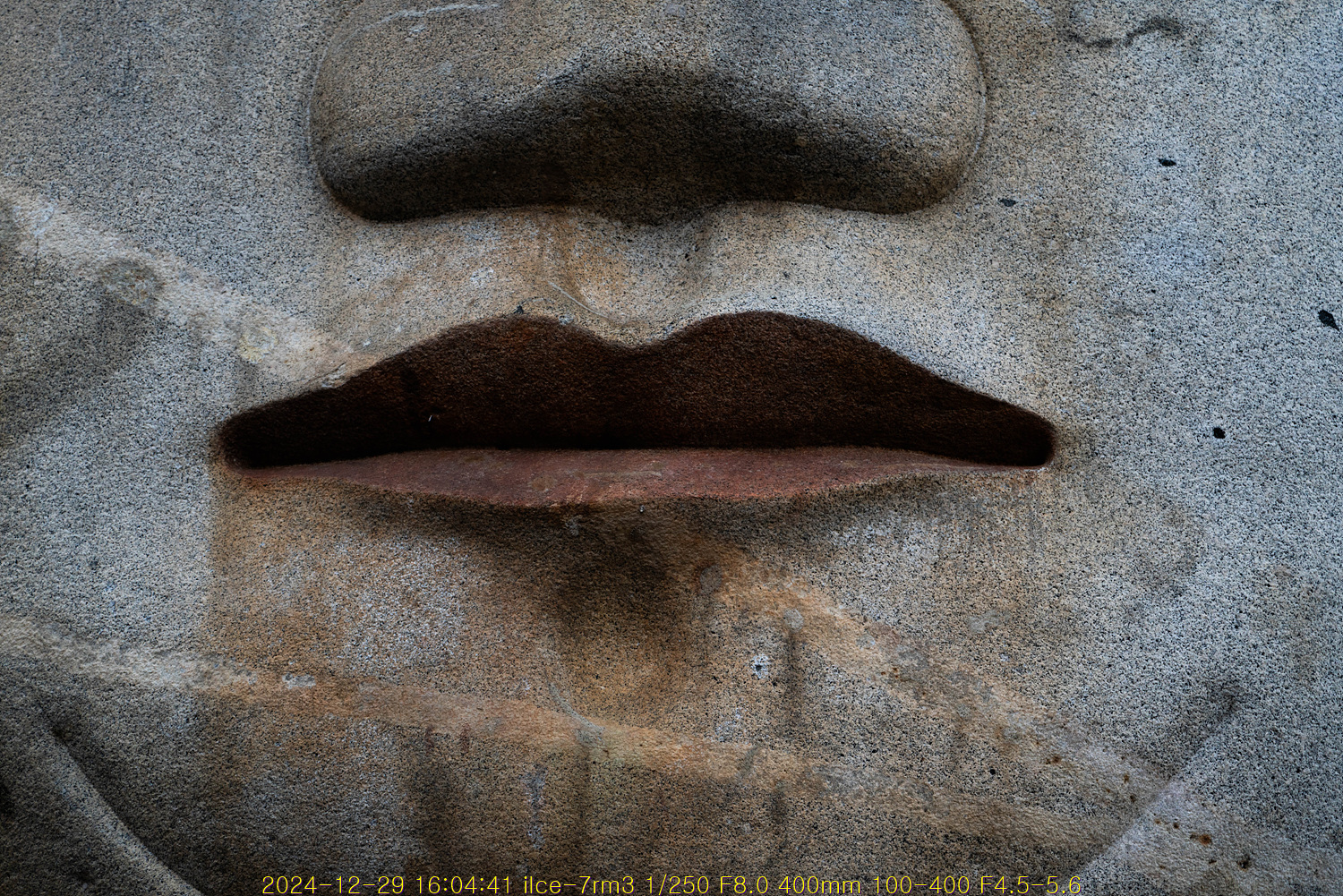

반야산의 암석은 반상 화강 섬록암이랬는데 반상(斑狀)이 어디 있나 했더니 관의 아래쪽에 보니까 회색의 얼룩이 보인다. 섬록암은 검은 점이 박혀있는 화강암이다. 자세히 살펴보면.

섬록암(閃綠岩, diorite)은 회색에서 어두운 회색을 띠는 중성 심성암으로 주로 사장석(안데신andesin이 일반적)과 각섬석, 휘석으로 구성되어있다. 사장석(斜長石), 각섬석(角閃石), 휘석(輝石)으로 구성된 것을 섬록암이라고 한다.

심성암(深成岩)은 화성암(火成巖) 중에서 깊은 지하에서 마그마가 천천히 식으면서 굳어진 것을 말한다는 것은 이제 외워서 알고 있다. 중성(中性)은 산성과 알칼리성의 중간이라는 의미일 게고. 세월이 흐르니 아는 것도 하나씩 붙기는 한다. ㅎㅎ

야무지게 고정시켰구나. 석판이 떨어지지 않도록 공을 많이 들였다.

아랫쪽 관석의 바닥에는 얼룩이 더욱 잘 보인다.

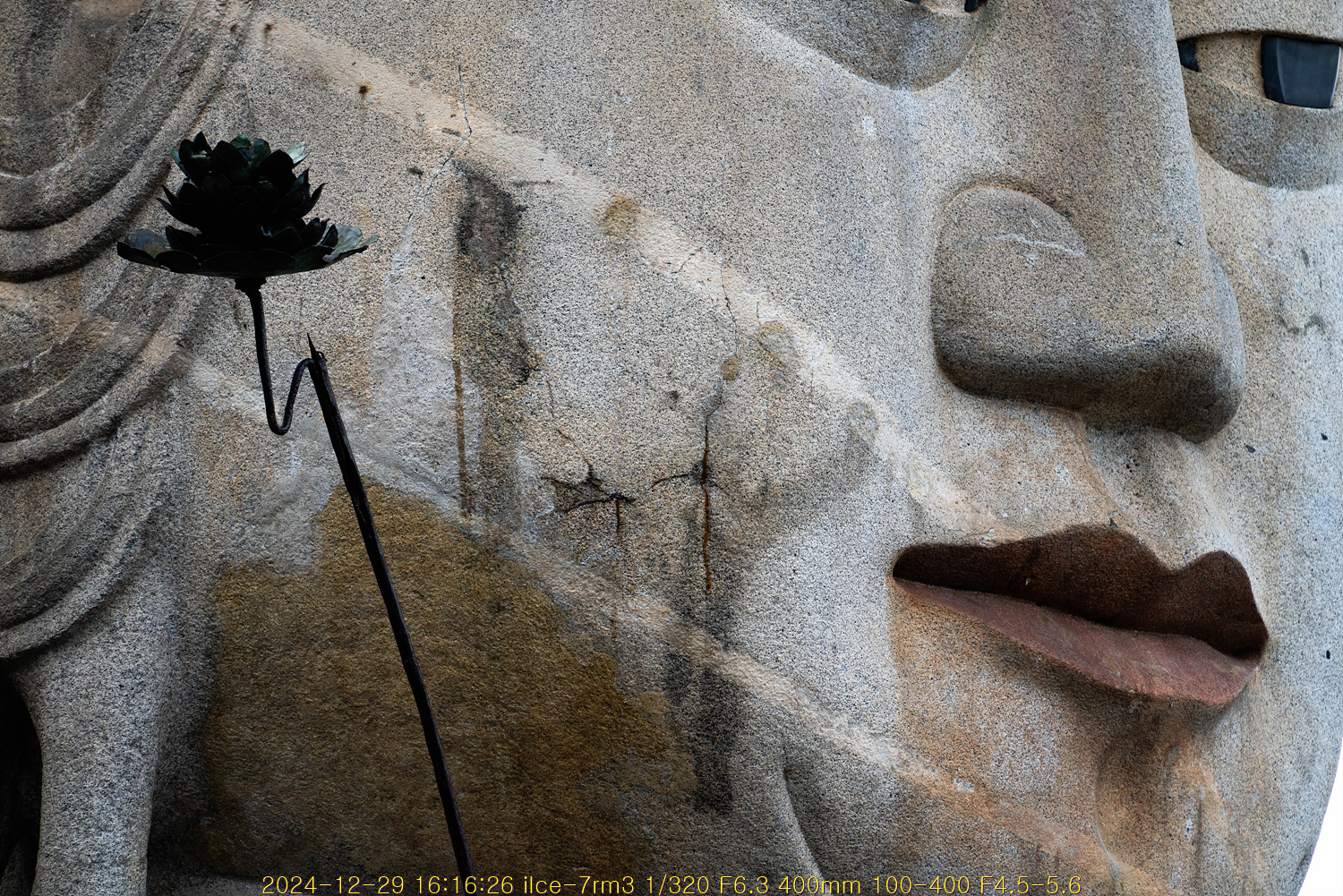

이런, 모진 풍파에 얼굴은 각질화가 되셨구나. 로션이라도 좀 발라 드려야 겠네.

진물이 보이는 것도 같고..... 아프신가?

바짝 들여다 보니 섬록암이 확실하구나.

귀에서 입으로 비스듬하게 암맥이 박혀있구나. 다행히 색이 비슷해서 얼른 눈에 띄지 않네. 아마도 석영의 성분이 많고 각섬의 성분이 안 들어있어서 희게 보이는 것이겠거니 싶다. 그나저나 들고 계신 꽃송이가 좀 작아 보이긴 한다. 기왕 보수하는 김에 큼직한 연꽃을 한 송이 선물했으면 더 좋지 않았을까 싶은 생각이 짐짓 든다.

엇? 오른쪽 어깨부분의 보수한 흔적은 또 뭐지? 언젠가 어깨가 떨어져 나갔었나? 그러고 보니까 왼쪽 어깨쪽에도 비슷한 흔적이 보인다. 원래 어깨는 따로 조각해서 붙인 것이었나? 위와 아래에 대한 이야기만 있어서 그건 생각도 해 보지 않았는데.....

설마.... 아니겠지.... 석영 맥일거야. 진짜로 보수한 것이라면..... 미륵님이 많이 아프셨구나....

그러니까 석영맥같은 모습의 보수한 흔적이라면? 하긴 그 긴 세월 1천 년이 흐르는 과정에서 무슨 일인들 없었겠나 싶기도 하다. 이렇게 보존하고 관리하신 선인의 노고에 더욱 감동하게 되네. 웃고 만 계신 줄 알았는데 누구나 그 속을 들여다 보면 말 못 할 고통이 한 바가지 들어 있는 것이 틀림없나보다. 자세히 봐야 보인다. 상담실에서 늘 느끼는 것이기도 하다. 겉으로는 화사하게 차리고 왔는데 그 속을 열어 보여주는 말을 들어보면 저마다 굴곡진 삶의 여정이라니......

100명의 석공들이 37년을 두드렸을 망치 소리가 들리는 듯하다. 오랜 풍화에도 잘 버티고 있는 것은 화강암이라서겠지. 석회암이었더라면 풍화가 더 많이 되었을 테니.

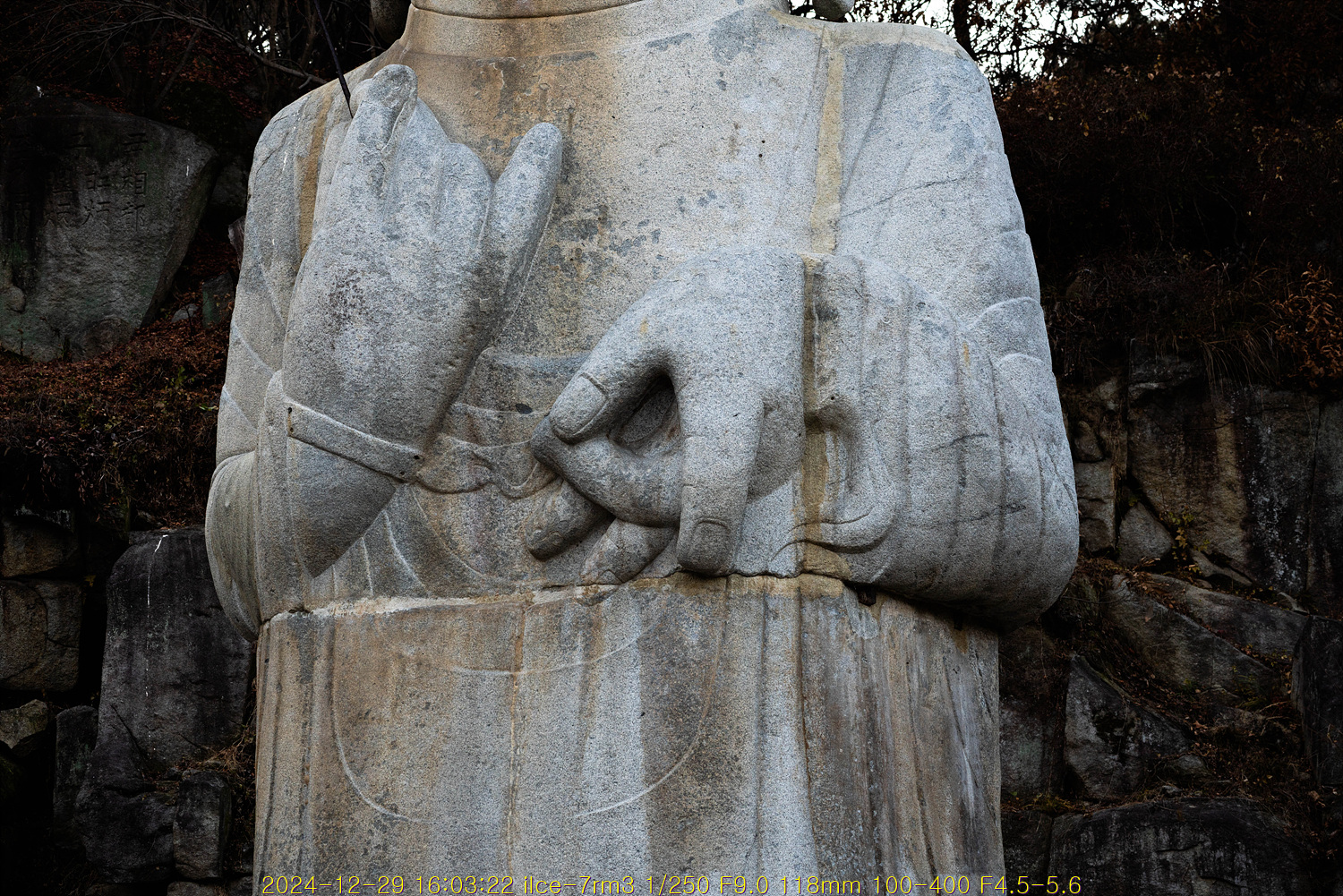

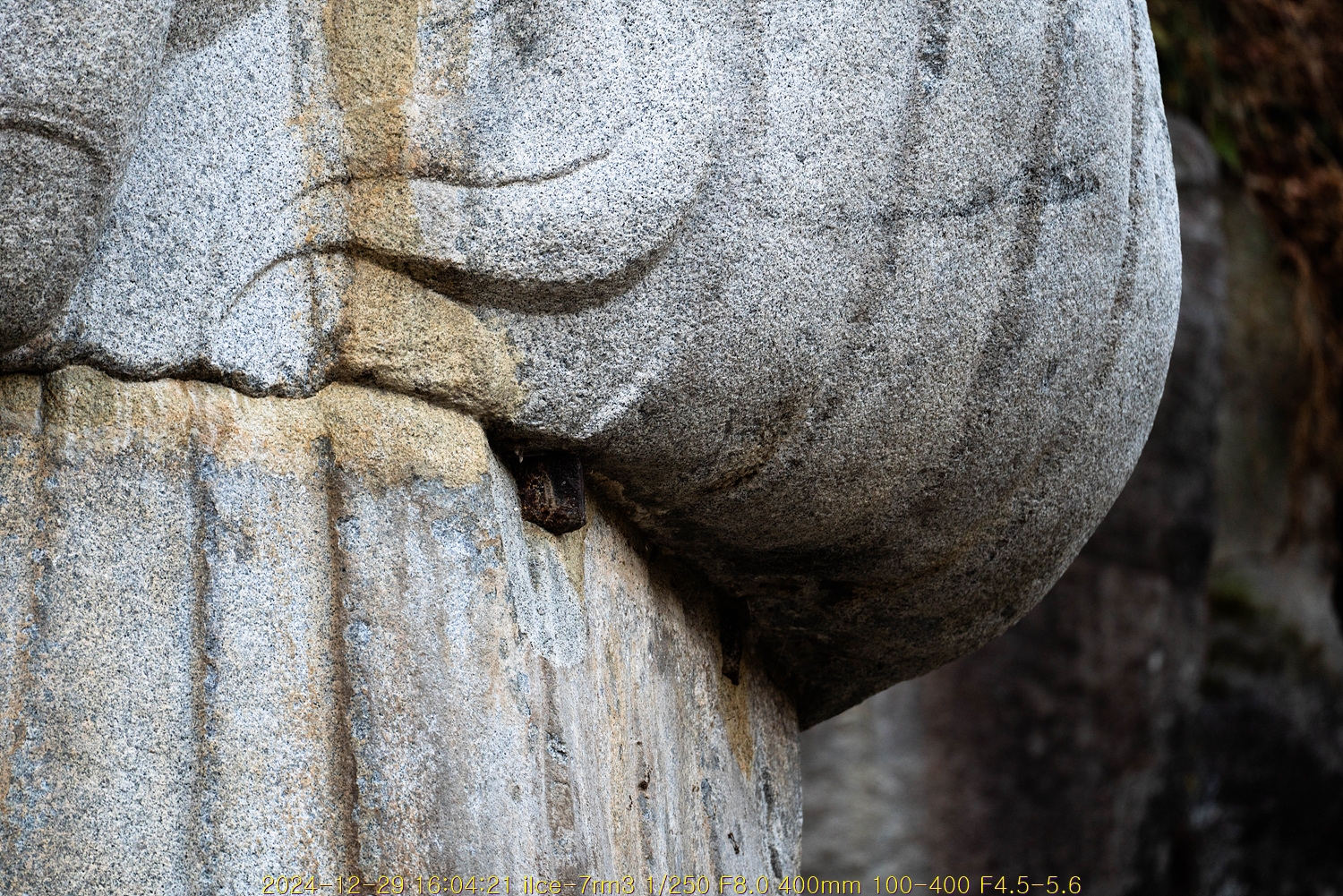

상체와 하체를 연결하느라고 맞춘 조각도 돋보인다. 그냥 평평하게 수평으로 깎은 것이 아니었구나. 그리고 옆구리에는 뭔가 있는데?

아마도 고정시킨 장치일 것으로 짐작이 된다. 낙산사 관음보살상도 가운데 강철빔이 두 개 들어갔다고 하더니 혹시 지진이라도 일어난다면 흔들려서 떨어질 수도 있으니까 안전장치를 했던 모양이다.

말이 그렇지 37년의 긴 세월을 두고서 고심했을 석공들의 마음이 새삼 느껴지는 것 같다.

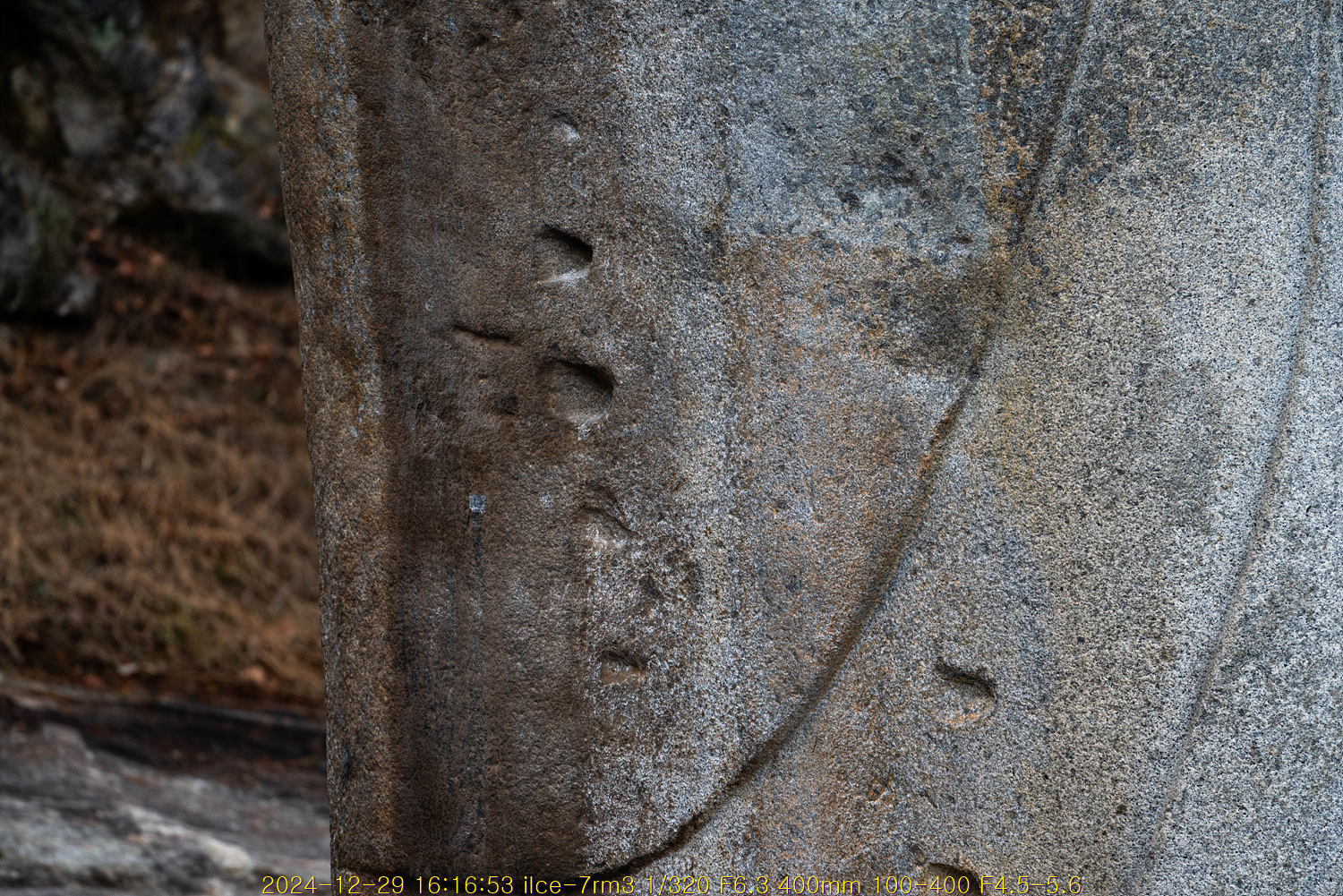

옆쪽에는 알 수 없는 자국도 있는데 이것은 채석하는 과정에서 남은 흔적인가 싶기도 하다. 옷의 주름으로는 보기 어려워서다.

깎아냈을 수도 있었겠지만 그냥 뒀구나. 중요한 것은 여기가 아니라 얼굴이기 때문이었을 게다.

세상에 영원한 것은 없다는 것을 몸소 보여주시는 듯하다.

그렇게 가꿔가면서 보존하는 것이 후생의 일이기도 하다는 것을.....

자세한 것은 미륵님만 알고 계시는 걸로.

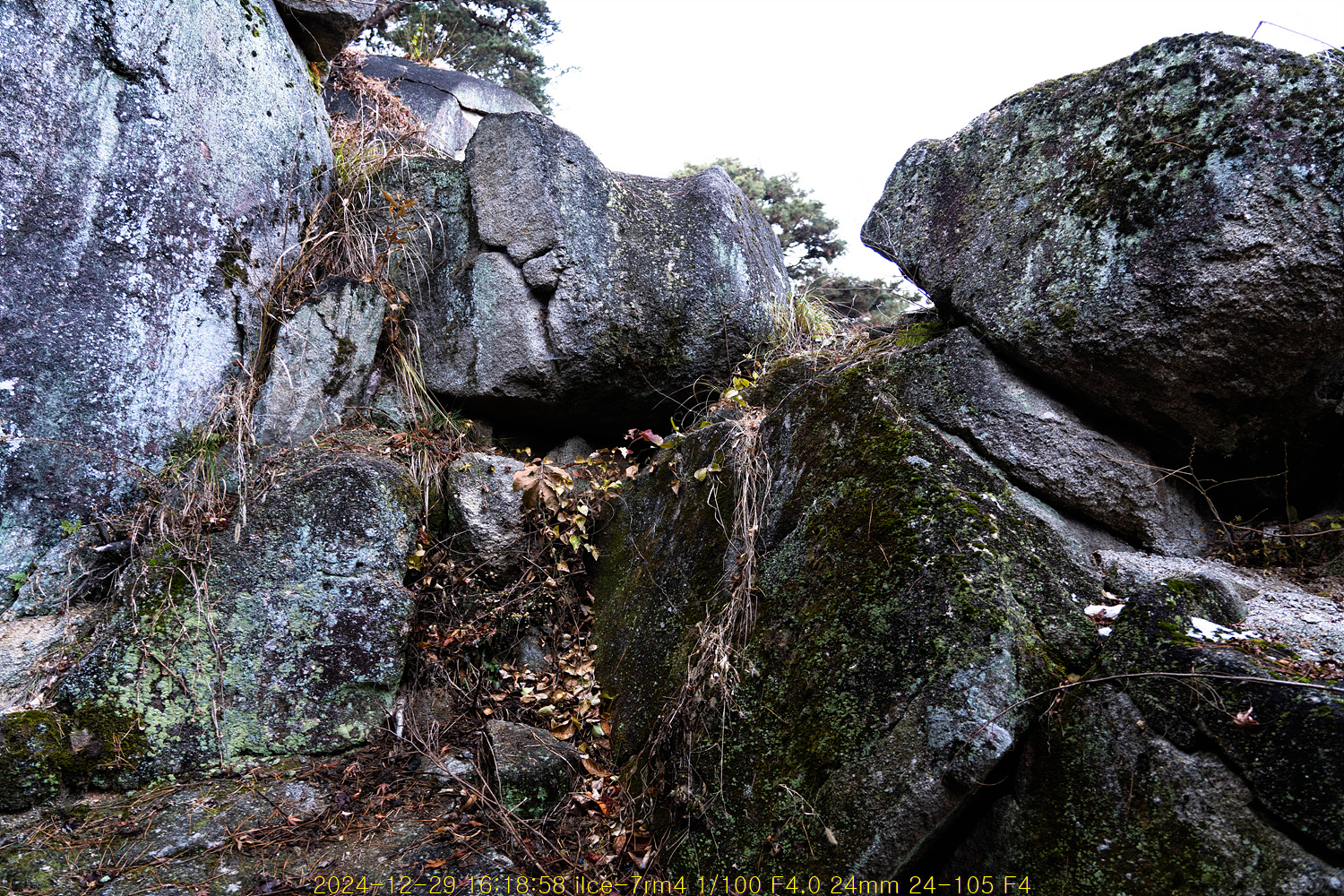

뒤쪽의 바위들도 살펴봐야지. 대충 봤을 적에는 암벽이려니 싶었는데 자세히 보니 석벽을 쌓았던 것으로 보인다.

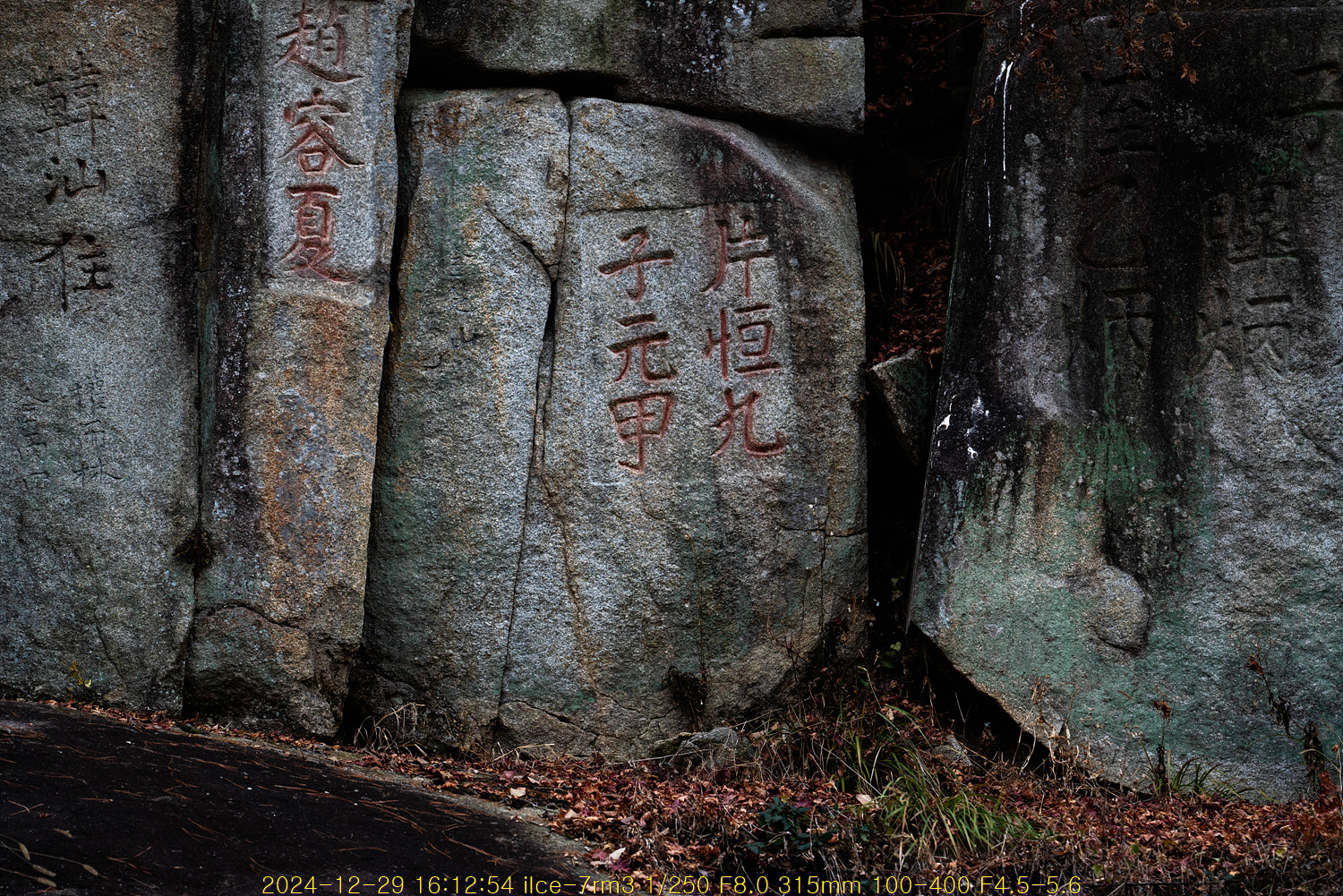

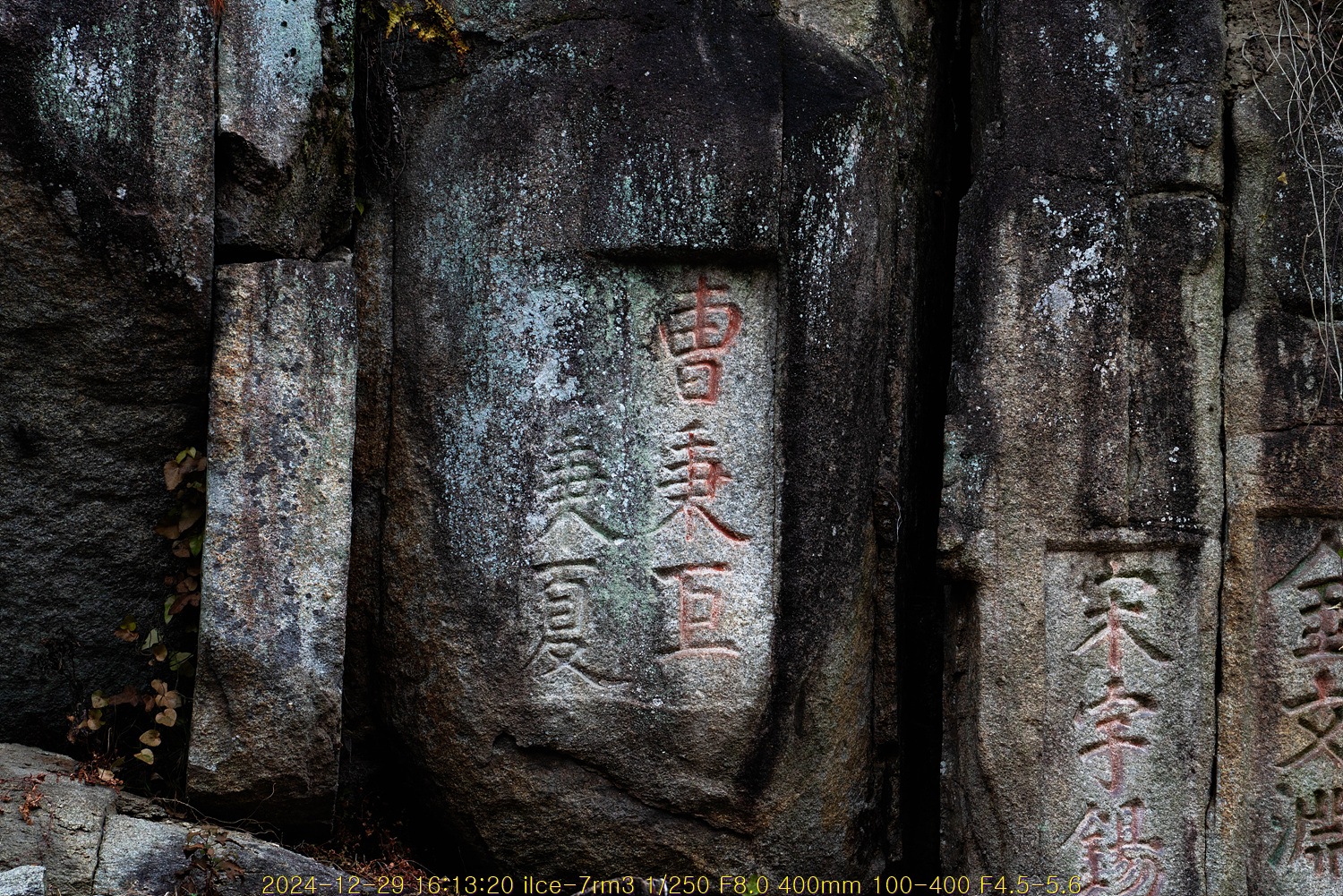

이름만 남겼구나. 저마다 인연이 있어서 여기에 이름자를 세겼겠거니.....

산신각으로 올라가서 위쪽도 잘 살펴봐야지.

신앙심 깊은 어느 분이 꿈에 선몽을 받아 가져다

놓은 이 돌은 관촉사 경내에 놓여 있던 돌 입니다.

그러나 마음을 잘못 먹은 어리석은 ○○○이 돌을

훔쳐 달아났습니다. 하지만, 돌을 홈쳐 달아난

○○○은 꿈속에서, "이놈! 그 돌을 제자리에 되돌려

놓거라. 그렇지않으면 화를 입느니라!" 라는

미륵부처님의 말씀을 듣고 제자리에 갖다 놓은 것

이라 합니다.

그래, 감정해 보니까 관촉사 돌이 많네. 누가 봐도 반정 화강 섬록암이구먼. ㅎㅎ

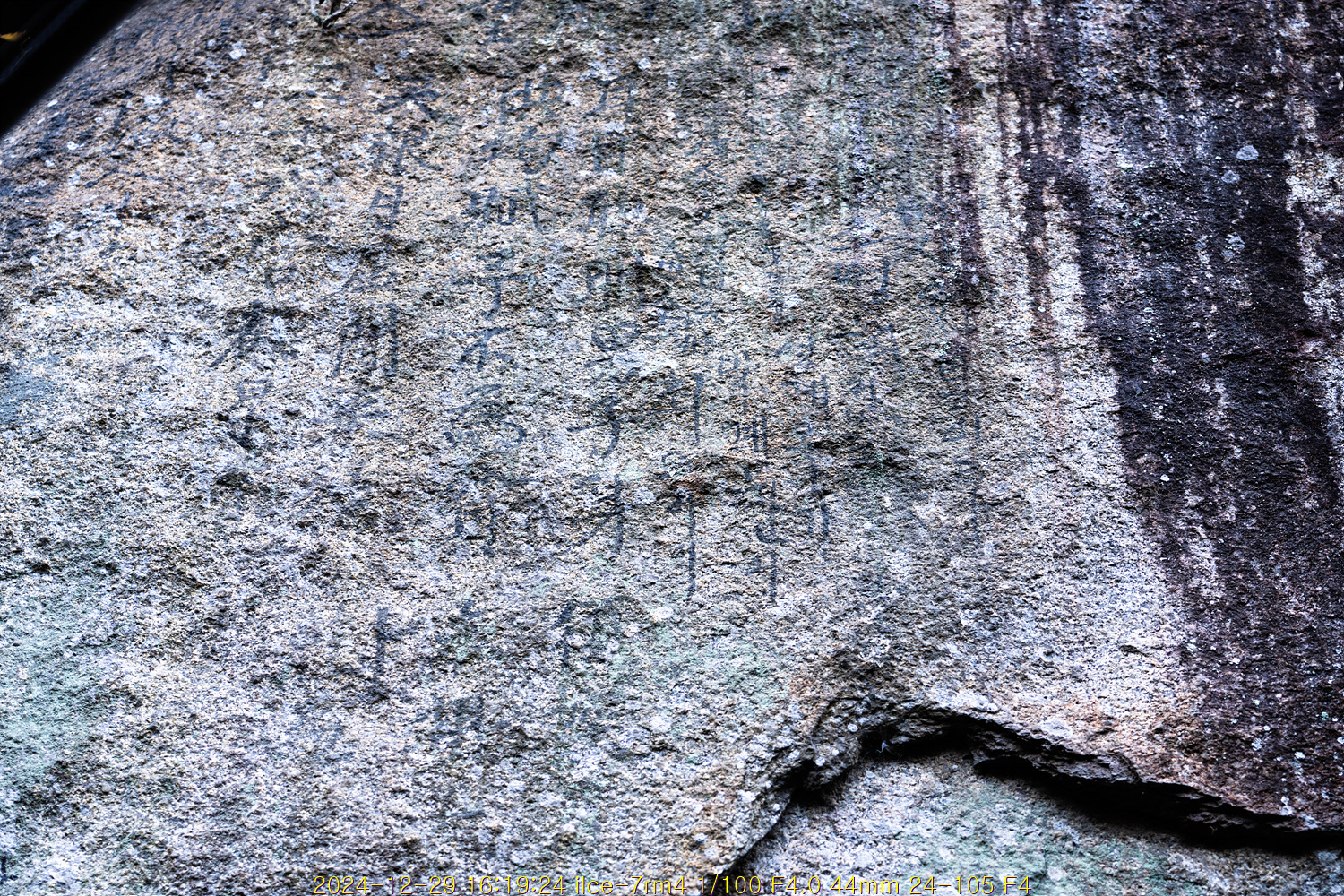

산신각 뒤쪽의 암반에는 붓으로 쓴 글귀도 보인다.

알아 볼 수는 없지만 좋은 뜻이겠거니.

이렇게 살펴보고 나니 제대로 관촉사의 돌을 공부한 것도 같다. 그러고 보니 모두가 돌이었구나.