서산 간월도 응회암

서산(瑞山) 간월도(看月島) 응회암(凝灰巖)

(탐사일 : 2024년 12월 25일)

어제 인천에 모임이 있어서 갔다가 일박하고서 내려오는 길에 철새를 보고 싶다는 연지님의 뜻을 받들어서 간월도로 향했다. 언제 시간이 되면 간월도의 지질을 둘러봐야 하겠다는 생각은 하고 있었는데 이렇게 선물처럼 그 시간이 주어진 셈이다. ㅎㅎ

서해안고속도로의 홍성에서 나가서 점심시간이 지난 터라 서둘러서 요기부터 할 요량으로 철새를 보는 것은 뒤로 미루고 간월도로 향했다. 오늘은 굴밥을 드시고 싶다기에 그러자고 했다. 그런데 휴일이라서인지 굴밥집마다 인산인해였다. 줄이 너무 길어서 두어 군데 돌다가 보니 어떤 곳에서는 굴이 떨어져서 손님을 받을 수가 없다는 곳도 있었다. 입구쪽에서 굴밥집을 본 것이 기억나서 다시 나왔다.

상호도 해루구나. 해루질의 그 해루겠지. 여하튼 식객들이 태풍처럼 한바탕 훑고 지나간 흔적이 상마다 널부러 졌지만 그래도 앉을 자리가 있어서 자리를 잡았다.

굴전에 어리굴젓을 보니 시원한 막걸리가 저절로 찾아온다.

점심을 푸짐하게 먹고 나니 시간은 대략 3시경이나 되었구나. 이제부터 부지런히 둘러봐야지. 우선 간월도부터 살펴보기로 했다. 들어 온 김에 둘러보고 나가다가 철새들이 있는 벌판으로 가면 되지 싶어서다.

연지님이 놀 곳은 여기로구나. 전에 보지 못했던 스카이워크가 생겼다. 어디에서나 볼 수 있는 유행이기도 하다. 굴까는 아지매들은 여전히 그 자리에서 굴을 따고 있군.

떨어지기 전에 인증샷 하나 남긴다. 서로 놀 곳이 다른 고로. ㅎㅎ

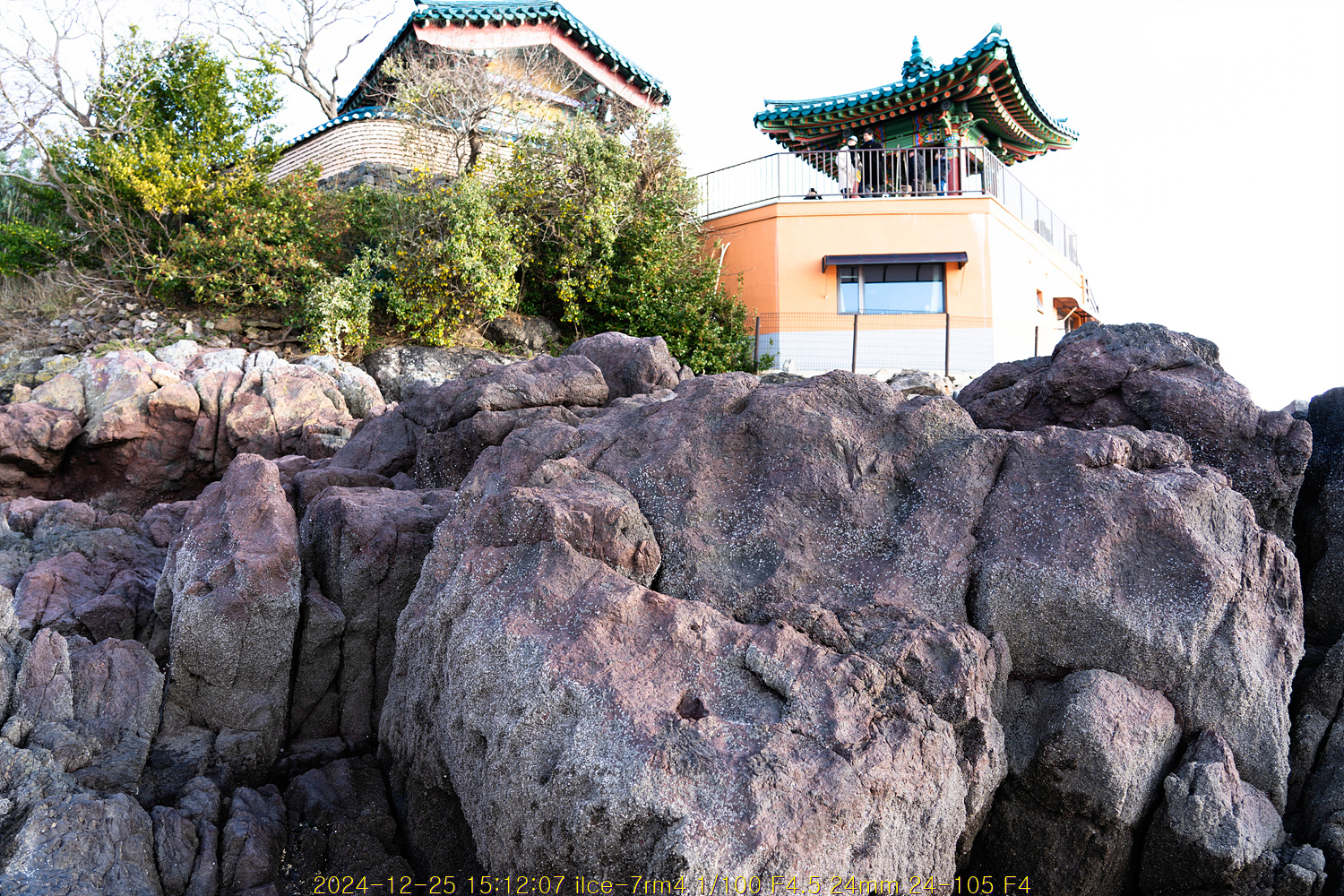

여러 차례 들렸던 간월암이지만 오늘은 절을 보러 온 것이 아니다. 바위를 보러 왔기 때문이다.

우선 간월암으로 가기 전에 있는 노두(露頭)부터 둘러보면 되겠다. 살펴 볼 영역은 별로 넓지 않아서 시간은 오래 걸리지 않을 것으로 생각했다.

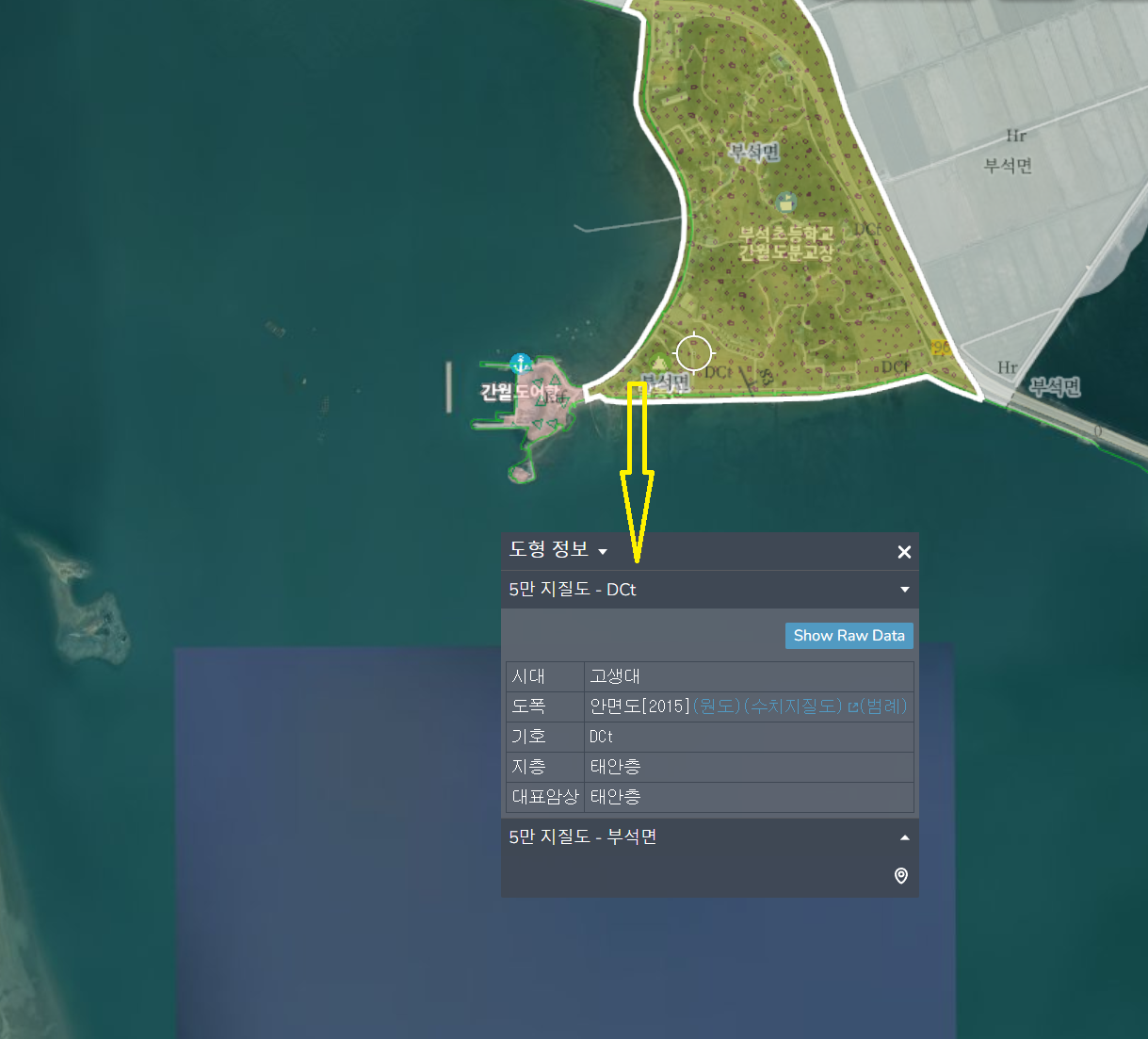

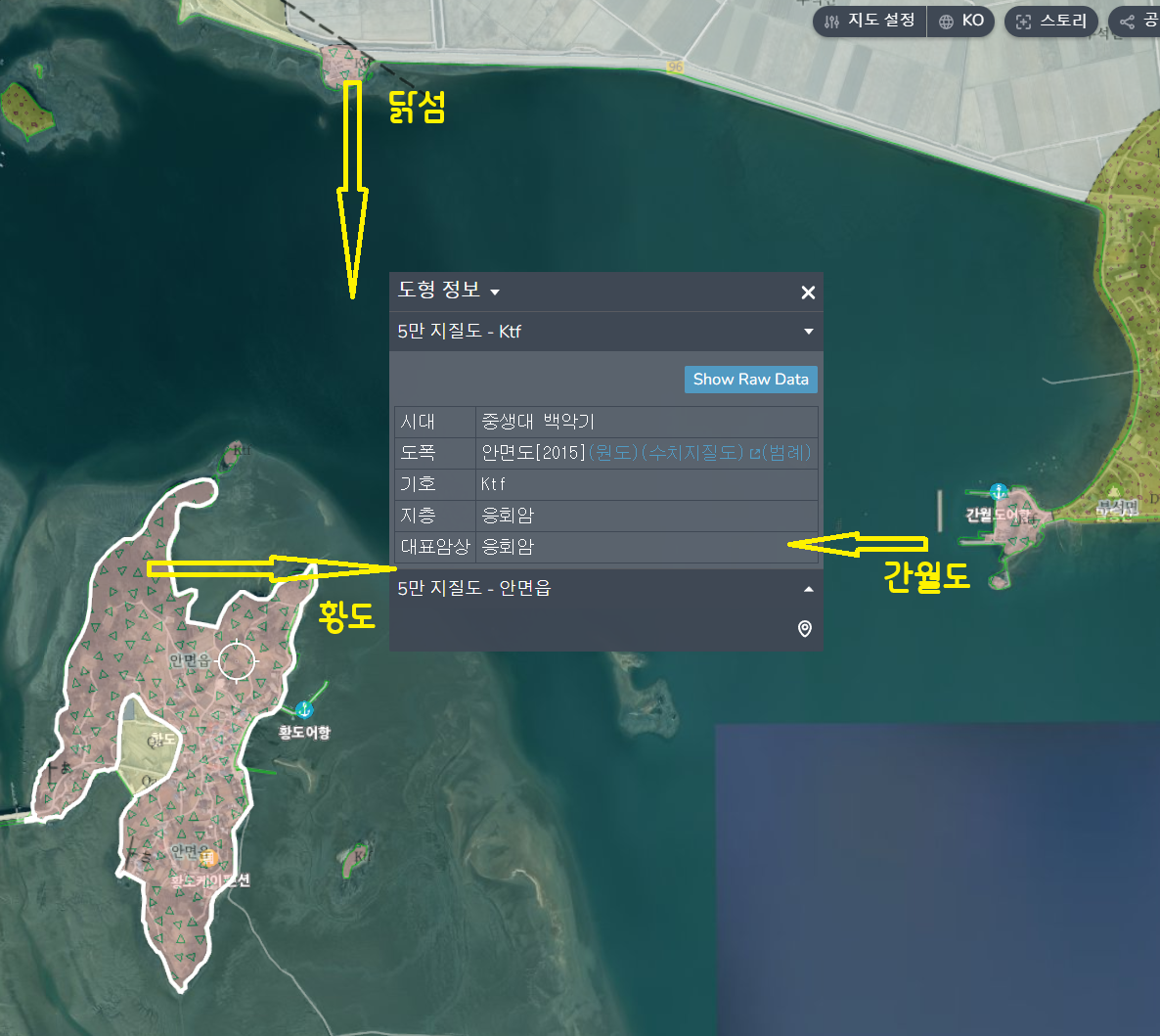

지질도에서는 중생대(中生代) 백악기(白堊紀)의 응회암(凝灰巖)으로 나온다. 특이하구나. 보통은 태안층(泰安層)이거나 천수만층(淺水灣層)일 것으로 생각했는데 단지 응회암이 전부로군. 그러고 보니까 학성리의 응회암과 서로 연관이 있는 모양이다. 그리고 천수만층에서 응회암은 제외한다고 했는데 그 공부한 효과를 여기에서 바로 확인하게 되는군. 여기는 응회암이라서 천수만층이 아니고, 시기가 백악기이므로 고생대(古生代)에 해당하는 태안층도 아니란 말이로구나. 그러고 보니 그럭저럭 주워 읽은 소식들이 하나 둘 모였던가 싶기도 하다. 기특하군. ㅋㅋ

재미있는 것은 간월도는 응회암인데 안쪽은 또 태안층이라는 점이다. 태안층은 삼봉에서도 많이 봤고 어려서 살았던 안면도 창기리 해안에서도 질리도록 봤으니 대략 어떻게 생겼는지는 알고 있지만 자루 끝에 달린 망치처럼 붙어있는 응회암이 재미있다.

그러고 보면 안면도의 황도가 또 특이하게 응회암인데. 위쪽의 닭섬과 간월도가 서로 붙이었었던 것일 수도 있겠다. 모두 끝에 붙어 있구나.

언제 지나는 길에 황도에 갈 일이 있지 싶기는 하다. 이번에 들려볼까 싶은 생각도 했는데 시간이 늦어서 그것까지는 부담스러워서 다음 기회로 미뤘다. 바위가 그 사이에 어디로 도망가지는 않을 테니까 말이지.

바위의 풍경은 특별히 볼만한 그림은 없어서 좀 아쉽기는 하지만 간월도의 풍경이 원래 그런 줄은 알고 있었다. 지질탐사의 한 꼭지를 만들어 보려고 생각했던 것도 있어서 아쉽지는 않았다. 응회암이라고는 해도 풍경은 제각각인데 간월도의 풍경은 학성리 맨삽지와는 또 사뭇 다른 형태를 보여주고 있다.

거무튀튀한 노두에 특별해 보이는 것도 없어서 좀 싱겁기는 하다. 그런데 마침 학성리를 먼저 봤기 때문에 그 차이는 알 수가 있어서 다행이구나. 맨삽지는 각력응회암(角礫凝灰巖)인데 비해서 여기는 역암(礫巖)이 크게 보이지 않는다. 이것은 무엇을 의미하는 것일까?

맨삽지 응회암은 이렇게 거대한 각력들이 있는 것과 확연히 비교가 된다. 이로 미뤄서 화산이 폭발한 곳은 면삽지의 부근 어디였을 가능성이 높다는 것으로 생각이 된다. 무거운 각력은 가까운 곳에 떨어지고 가벼운 응회암은 멀리까지 날아갔을테니까 간월도는 그야말로 화산재가 쌓여서 형성이 된 바위라는 것을 짐작할 수가 있겠다.

맨삽지는 천수만층으로 되어 있고 그 상부에 각력응회암이 쌓여있다. 이렇게 같은 천수만인데도 동부의 맨삽지와 북부의 간월도는 응화임의 형태가 다르다는 것이 재미있다.

엇? 이건 습곡(褶曲)인가? 예전에 어디에서 간월도를 탐사한 자료를 본 적이 있었는데 어디......

그렇구나. 자료를 찾아보니까 이러한 주름은 습곡이 아니라 '현무암(玄武巖)의 유상구조(流狀構造)'라고 설명하는구나. 그래서 또 하나 배운다. 그렇다면 장봉도의 주름바위들도 유상구조일 가능성이 있겠구나. 그나저나 유상구조의 정확한 의미를 알아봐야지.

유상 구조

[ 流狀構造 , flow structure , fluxion structure ]

화성암 특히 분출암에 있어서 그중의 성분, 가스 함유량, 점성도, 결정도 또는 조직 등 조금 다른 부분이 그 암석의 유동 방향으로 늘어난 띠상, 선상, 렌즈상 등의 조직 또는 이들이 평행하게 배열하여 줄무늬상의 조직을 나타내는 일이 있다. 이것을 유상 구조 또는 유리(流理) 구조라 한다. 유문암과 조면암 등과 같은 산성 또는 산성에 가까운 용암은 종종 유상 구조를 나타내지만 이들 용암은 점조도가 크기 때문에 유동이 평활하게 이루어지지 않으므로 유상 구조가 파상(波狀)을 나타내거나 복잡한 무늬를 나타내는 일이 있다. 심성암에서도 그중의 광물 조성이 줄무늬상으로 배열하거나 조직이 다른 부분이 평행하게 늘어선다거나 또는 기둥 모양 또는 탁상(卓狀)의 결정이 거의 한 방향으로 늘어서 관입 방향에 유상 구조를 나타내는 경우가 있다.

[네이버 지식백과] 유상 구조 [流狀構造, flow structure, fluxion structure] (화학대사전, 2001. 5. 20., 세화 편집부)

그러니까 점성도에 따라서 띠상(帶狀)이나 선상(線狀), 렌즈상 등의 형태가 있는데 줄무늬로 되어 있는 것을 유상구조라고 하고, 다른 말로는 유리(流理) 구조라고도 한단 말이구나. 줄로 늘어서 겹친 것을 보면 무조건 습곡이라고 생각했던 것에서 유상구조도 하나 배운다. 그리고 이러한 형태가 있다는 것은 화산재만 쌓인 것이 아니라 현무암이 흘렀다는 말도 되는 셈이구나. 그래서 현무암이라고 했나 보다.

연지님은 잘 놀고 있으신가 싶어서 한 번 건너다 본다.

교감이나 되었다는 듯이 연지님도 바위를 누비고 있는 낭월을 담았구나. 숨은그림이라서 찾기는 쉽지 않을 게다. ㅎㅎㅎ

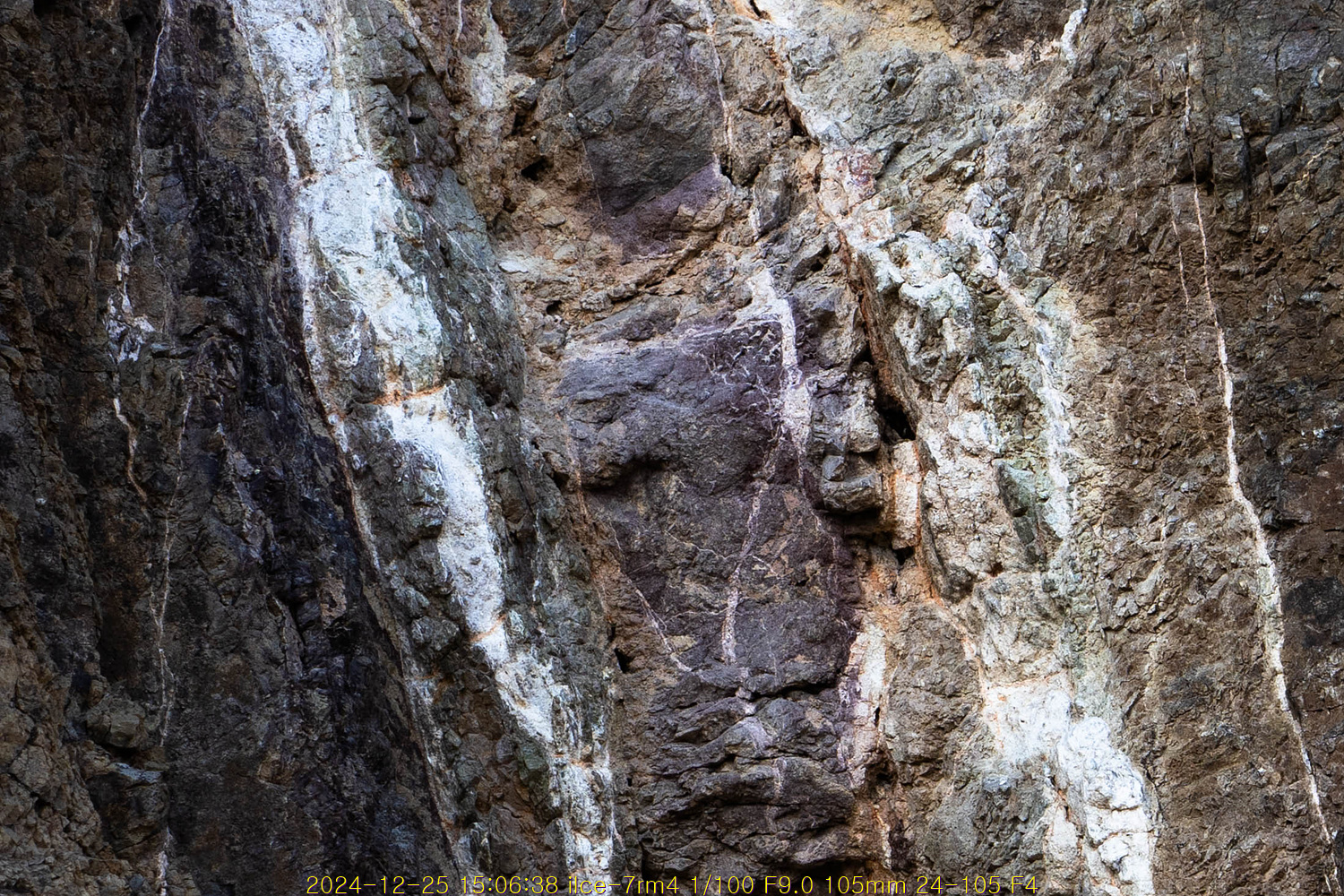

석영(石英)의 관입이 보인다. 그나마도 심심하지 말라고 중간중간에 끼워넣었나 싶기도 하다.

문득 칠포해변에서 봤던 뇌록(磊綠)의 관입(貫入)이 생각난다. 이게 뇌록이었으면 더 재미있었을텐데 말이지. 석영맥이라도 심심하지 않아서 좋다.

확실히 입자가 미세하다. 어떻게 보면 역(礫)이 보이는 것도 같은데 자세히 보면 같은 암질이 나름대로 뭉쳐진 것이고 역은 아닌 것으로 보여서 각력이라고 하기는 어렵지 싶다.

중간에 우묵하게 파인 곳을 지나면 다시 노두로 이어진다.

이건..... 생긴 것이 현무암맥(玄武巖脈)인가? 좌우의 형태를 봐서 그렇게 보이기도 한다. 현무암은 용암(鎔巖)이고 응회암은 화산재가 싸여서 만들어진 바위니까 서로 많이 다르긴 하다. 크게 보면 모두 같은 화산암(火山巖)인데 현무암이라면 대체로 덩어리로 되어 있는 것으로 생각이 되는데 이건 덩어리가 아니라서 그냥 응회암이 맥처럼 생겼을 수도 있지 싶다. 잘 모르니깐. ㅋㅋ

가느다란 석영 암맥은 중간중간에 박혀있다.

자주색 응회암을 뚫고 제법 넓은 관입맥이 있고 그 관입맥을 또 석영맥이 뚫었던 것으로 봐도 되지 싶다. 언뜻 봐서는 단층으로도 보인다.

관입한 석영맥이 흡사 가느다란 폭포줄기처럼 보이기도 한다.

위의 주차장에서 간월암으로 통하는 계단을 손질하느라고 분주하다. 돌로 계단을 만드는 모양이구나.

계단의 왼쪽도 살펴본다. 이 부분은 나름 퇴적층으로 보이기도 한다.

아! 여기는 각력암(角礫巖)이 보이는구나. 폭발하는 힘이 강했던 시절에 쌓였던 모양이다. 이 부분에서만 보이는 모양이다.

왼쪽 모퉁이도 돌아봤어야 하는데 그랬나 싶기도 하다. 아무래도 짧디 짧은 동짓달의 하루 해라서 마음만 바쁘다. ㅎㅎ

이제 간월암 쪽을 살펴볼 참이다.

그림은 뭔가 있어 보이기도 한다. 퇴적층이 제대로 되어 있어서다.

붉은색이라고 해야 할지, 자주색이라고 해야 할지 애매하지만 그 언저리의 노두가 층을 이루고 있는 것은 분명해 보인다. 그 위쪽에 쌓인 회색 응회암과 구별이 되어서 그나마 볼만 하구나.

상하로 분리된 퇴적층이 보인다. 시간차가 있었다는 이야기겠거니.....

이 정도면 대략 둘러봤지 싶어서 걸음을 되돌린다.

오늘은 관세음보살 님을 뒤에서 바라보고 합장했다. 따듯한 꽃계절이 되면 또 나들이를 하게 되려니 싶다.

풍경만 보고 다니던 간월도를 이렇게 들여다 보니 또 새롭게 다가온다.