마당가의 놀이터

마당가의 놀이터

(2023년 12월 31일 오전 비가 밤새 흠뻑 내리고 난 다음)

이리저리 자료를 찾아본 결과 이 지의류는 작은깔때기지의(Cladonia humilis) 인 듯

윗쪽 마을에는 눈이 많이 내린 모양인데 계룡산 자락에는 비가 내렸다. 그리고 아침이 되자 비도 그치고 하늘은 잔뜩 흐렸는데 문득 며칠 전에 봤던 지의류가 비를 맞고 어떻게 지내는지 궁금해졌다. 그래서 한동안 처박아 두고 사용하지 않았던 링플래시를 찾아서 90mm 마크로 렌즈에 달고 연지님을 불렀다.

낭월 : 꽃 보러 가자~!

연지 : 이 겨울에 웬 꽃?

낭월 : 겨울에도 꽃은 핀단 말이지.

연지 : 어디?

산천으로 해변으로 누비고 다닌 뒤끝이 이렇게 한가롭게 마당가에서 즐기는 지의류(地衣類) 놀이로 변할 줄이야 미처 몰랐다. 여하튼 어디서든 재미있게 놀기만 하면 되는 것이니까. ㅎㅎ

소각장 뒤편으로는 돌로 축대를 쌓아 놨다. 그곳이 놀이터가 될 줄은 전혀 몰랐지만서도.

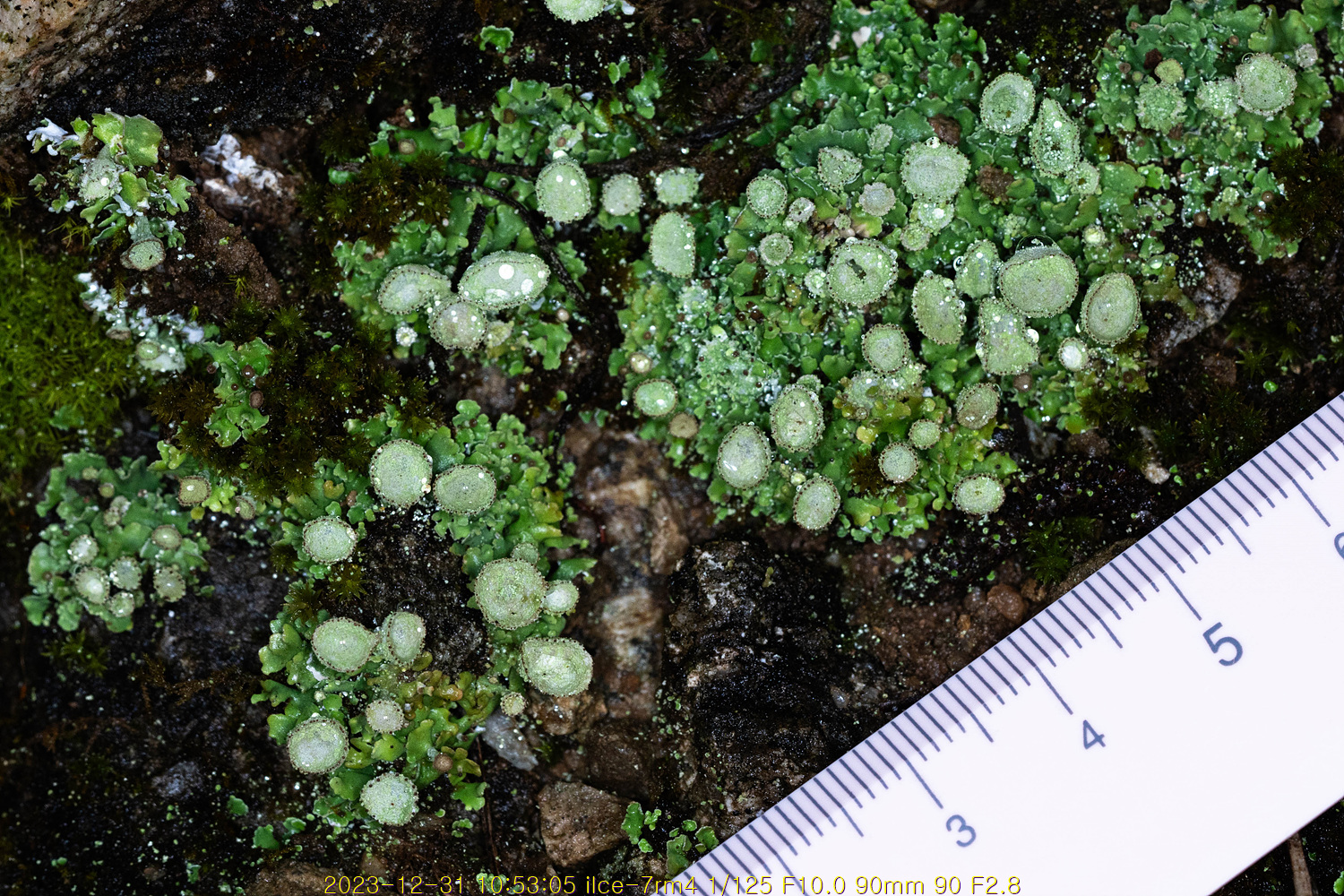

오호~! 보인다 보여! 아는 사람에게만 보이는 것이긴 하다. 밤새도록 비를 맞았으니 수분은 충분히 머금었겠구나. 그러니까 녹조류(綠藻類)들이 포식을 했단 말이지? 그래서 그렇게 만들어진 에너지는 다시 곰팡이인 균류(菌類)가 같이 나눠 먹으면서 또 그렇게 살아가겠구나. 약간이나마 공부했다고 뭔가 돌아가는 듯한 느낌이 새삼스럽다.

색도 곱다. 청록색(靑綠色)이라고 해야 되나? 아니면 회녹색(灰綠色)이라고 해야 하나. 아마도 회녹색이 맞지 싶다. 오늘도 열심히 바위를 파먹고 있겠구나. 저 바위를 다 먹어서 없애려면 대략 3,500년쯤 걸리려나? 우야던둥 오래오래 살아서 저 바위가 흙이 되는 것도 지켜봐야 하겠는데 방법이 없네. 인생은 짧고 지의류는 길어서 말이지. ㅋㅋ

배경에 검은 색으로 도배를 해 놔서 더 잘 보이는구먼. 바탕의 검은 것도 어쩌면 지의류일 지도 모르겠지만 어떤 특징이 보이지 않아서 그것까지는 더 두고 보는 것으로 해야 할 모양이다.

어? 먼저는 못 봤나? 아니면 그때는 없었나? 있었으면 보였을 텐데 어쩌면 오늘 새벽에 비가 온 틈에 만들었나 싶기도 하다. 이렇게 생긴 것을 뭐라고 하더라.....

지의류 공부를 시작하자마자 책부터 사들였다. 다행인지 불행인지 서점에 나온 책은 다 긁어모아도 세 권이 전부이지 싶다.

우선 국립수목원에서 나온 『지의류 생태도감』을 샀고,

유튜브에서 영상을 보고서 『작은 것들이 만든 거대한 세계』를 샀다.

어쩌다 검색에서 알게 되어 『지의류의 자연사』를 그제 주문해서 어제 받았다.

이렇게 구할 수 있는 것은 구해 놓고서 『작은 것들이 만든 거대한 세계』를 읽다가 보니까 곰팡이의 세계가 또 엄청나다는 것을 새롭게 알아가는 중이다. 책을 읽다가 보니까 의상대사의 「일미진중함시방(一微塵中含十方)」이 떠오른다. 「먼지 하나가 우주를 머금었네」라는 구절이 이렇게 공감될 수가 없으니 곰팡이를 공부하면서 『화엄경(華嚴經)』을 깨닫기도 한다. 다만 재미있으나 너무 깊이 들어간다. 원하는 것보다 깊으면 빠지지 않으려고 한 발을 빼고 싶은 충동이 일어나는 모양인가? 한 챕터에 있는 지의류로 인해서 곰팡이를 공부하려니까 모르는 것을 알아서 좋기는 한데 그건 나중에 보는 것으로 쳐야 하지 싶다. 그래도 이 양반의 유튜브에 가서 영상도 봤다. 말은 못 알아 들으니까 그냥 동작만.

멀린 셸드레이크의 해맑은 모습도 봤다. 책의 원래 이름이 『뒤엉킨 삶』이라던가? 번역하면서 전달이 잘 되지 않을 것으로 생각되어서 개명하느라고 고심했다는 말도 듣기는 했는데 원래의 이름으로 했어도 나쁘지 않았겠다는 생각은 든다. 워낙 곰팡이들의 삶이 그러니까 말이지. ㅎㅎ

곰팡이를 찾아서 온 천지를 누비고 다녔던 이야기를 읽어보니 과연 미쳤다는 생각도 든다. 뭐든 미쳐야 미치는 법이니까 말이지. 젊은 사람이 그렇게나 깊은 연구를 하고 천지사방으로 쏘다닌 이야기를 읽으니 그것만으로도 감동이기는 했다. 언제든 시간이 나면 또 읽기는 해야지.

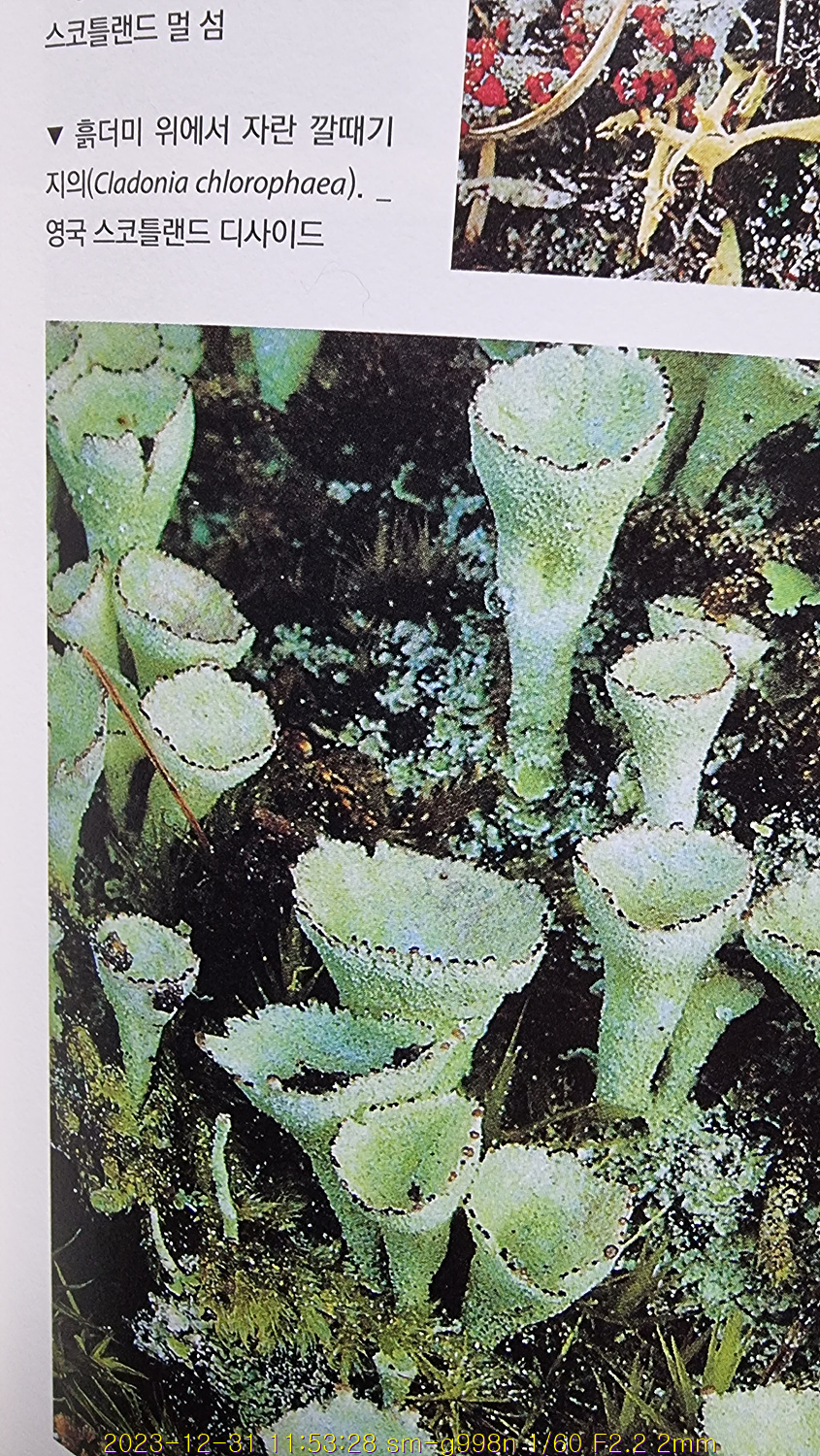

그니깐. 이렇게 생긴 포자낭을 뭐라고 하느냔 말이지. 그래서 또 책을 뒤적거리다가 비슷한 것을 발견했다. 이것은 『지의류의 자연사』에서 찾은 자료다.

스코틀랜드 멀 섬에서 발견한 「깔때기 지의」란다. 생긴 것이 비슷하다. 구체적으로 파고 들어가면 또 다른 이름이 나오겠지만 우선은 직관적으로 그렇게 불러도 되지 싶어서 다른 이름이 나올 때까지는 깔때기 지의라고 이름을 붙여둘 요량이다. ㅎㅎ

이 녀석들을 뜯어다 연지님 갖다 주고 참기름 둘러서 볶아 먹자고 해볼까 싶기도 하다. 언뜻 보기에도 맛있어 보여서 말이지. 다만 그러기에 너무 작기는 하다. ㅋㅋ

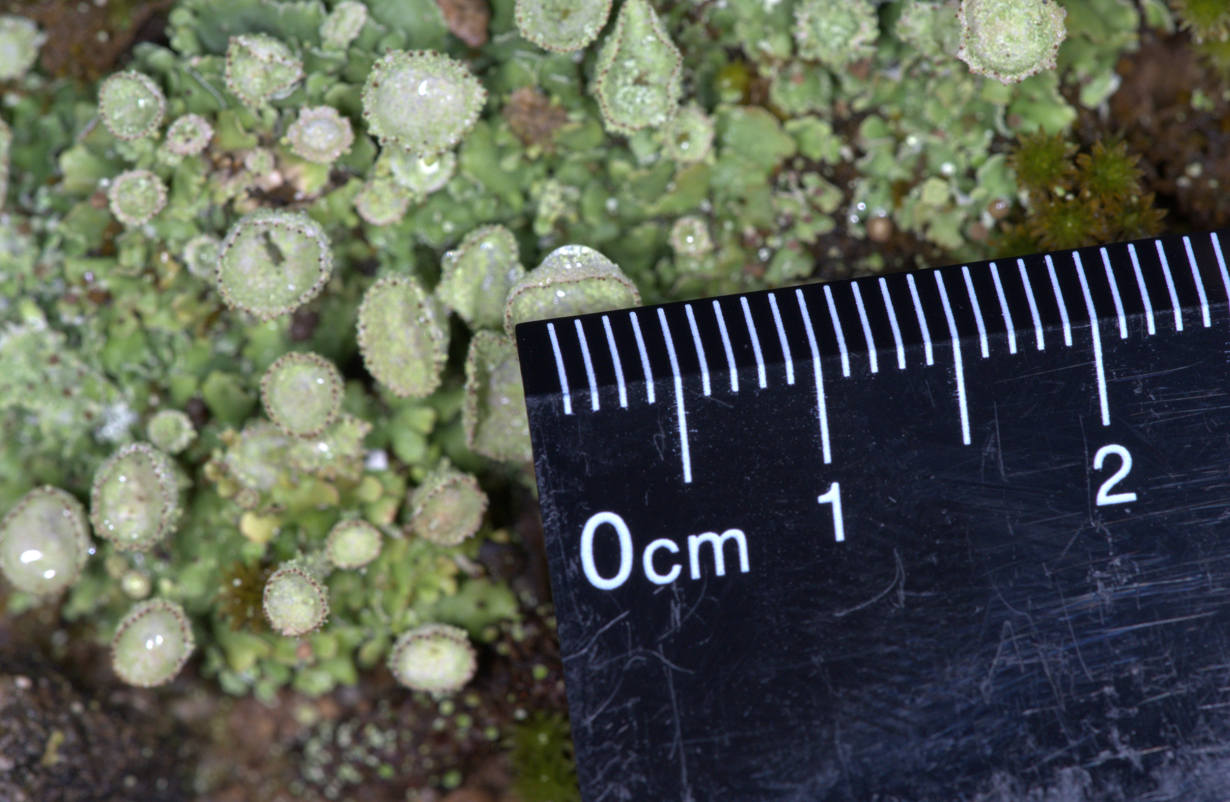

지질공부 하면서 암석층을 측정하는데 사용하려고 샀었던 자를 이렇게 써먹을 줄은 또 몰랐네. 큰 포자는 대략 2mm정도 되는 모양이구나. 작은 것은 1mm 남짓으로도 보인다. 그리고 옆에는 좀 더 큰 포자를 만들어 놓은 깔때기 지의도 있네.

자를 옆에 놔 봐야지.

대략 봐서 3mm는 되겠구나. 더 바짝 놓고 찍었어야 하는데 너무 떨어져서 애매하구먼. 그렇다면 다시 나갔다 오면 되지. ㅎㅎ (휘리릭~~~~!)

삼각대라도 세우고 찍고 싶지만 장소가 이렇게 생겨 먹어서 최대한 카메라를 움켜쥐고 찍는 수밖에.

그래 훨씬 보기가 좋구나. 대략 5mm정도 되는 것으로 보면 될 듯 싶다. 영양상태가 더 좋아서 포자낭(胞子囊)을 크게 만들었겠거니 싶다. 흙 쪽에 가까이 자라고 있기 때문에 그렇게 봐도 되지 않을까.

정면에서 찍으니까 깔때기가 동그라미로 보인다. 옆에서 측면으로 찍어야 깔때기스럽지 싶다.

그래 훨씬 낫군.

물방울이 촉촉하게 맺혀 있어서 더 초록초록하구나. 이 정도면 초록이라고 해도 되겠네.

연지님이 바라보다가는 한 장 남겼네.....

그냥 깔때기가 아니라 두덕두덕 붙어있는 것도 많구나. 이것들도 어쩌면 포자일 수도 있겠다. 자식 농사는 잘 지은 것으로 봐도 되겠구나. 그런데 이 포자 속에는 조류와 균류가 같이 자라고 있다가 날아가는 건가? 아니면 따로 흩어졌다가 다시 만나는 건가? 왜 이렇게 궁금한 것이 많은지.... 같이 있다면 이것을 서로 다른 생명체의 결합이라고 하는 것이 과연 옳은가 싶고, 기왕에 한 집에서 살게 되었는데 일 없이 헤어졌다가 다시 만나는 것도 번거로울 테니 해 보는 생각이다.

그래, 지의류 종류는 엽상(葉狀)으로 보면 되지 싶다. 왼쪽 아래쪽에 있는 아이는 그 작은 상태에서도 포자낭을 하나 만들었구나. 대단하네.

흡사 바위에 핀 한 송이 꽃이라고 해도 되지 싶다.

물기가 마른 다음에 다시 보면 윤곽이 선명하게 보이려나 싶다. 물을 머금고 있어서인지 흐릿하구나.

크기를 재 보니 다 해봐야 5~6mm쯤 되어 보이는데 할 것은 다 하네. 자손도 만들었으니 참 대단하다. 처음으로 이름을 붙여주게 된 '깔때기 지의'와 열심히 재미나게 놀았으니 오늘도 좋은 날인 걸로. 그러고 보니까 2023년도 마지막이로구나. 내년에는 아마도 곰팡이들과 또 즐거운 한 해를 보내게 되지 않을까 싶다 올해는 바위들과 놀았으니 말이지.