지의류(地衣類) 입문(入門)

바위공부 하다가 지의류(地衣類)에 입문(入門)

(2023년 12월 19일 집 주변에서)

바위가 오랜 세월 풍화(風化)되면 부서지고 마모가 되어서 마침내 흙이 되겠거니 했다. 그런데 우연히 만난 영상에서 제대로 된 가르침을 받았다. 돌 공부를 대충 끝냈더니 돌의 그 다음에 대한 가르침이 이어지는구나. 그래서 배움은 끝이 없고 즐거움에도 끝이 없는 모양이다.

이제사 바위가 흙으로 변화하는 과정을 제대로 이해할 수가 있게 되었다. 그 존재는 곰팡이와 이끼로 이뤄진 지의류(地衣類)라고 하는 것이었다. 바위를 보러 다니면서 육상에 있는 노두에서는 다소 짜증이 났던 존재였다. 왜냐하면 바위에 있는 이끼들로 인해서 속살이 제대로 보이지 않았으니까 말이다. 문득 뒷산의 바위가 떠올랐다. 계룡산의 주변에는 화강섬록암(花崗閃綠巖)이라는 지질도의 설명을 보고서 그 모습을 담으려고 가장 가까이에 있는 바위로 갔을 적에 실망을 하고 말았던 것이다. 그런데 이제 다시 또 가봐야 하겠다. 이번에는 지의류를 보기 위해서다. 그래서 갔던 곳을 또 가고 다시 가고 하는 모양이다. 그러고 보니까 백령도며 대청도도 다시 가야 하는데.....

며칠 전에 내린 눈이 아직 다 녹지 않았다. 지의류를 보기 위해서는 눈이 없으면 더 좋겠지만 그때까지 기다릴 수가 없어서 하늘은 잔뜩 흐렸지만 등산화를 의지하고서 집을 나섰다. 돼지발자국은 보이지 않는구나. 사냥꾼들이 다 잡아갔나..... 날이 추워서 꼼짝 않고 굴 속에 들 앉아 있나.... 여하튼 다행이기는 하다. 산에서 무서운 것은 돼지니까. 더구나 잔뜩 굶주린 돼지들 일테니까 말이지.

싫든 좋든 저 집을 가야 한다. 영감할매가 살고 있을 적에는 그래도 사람이 있다고 생각했는데 언제부터 인가 빈 집이 되어버리고 나서는 사람이 없으면 오가는데 편할 줄로 생각했는데 막상 빈 집이 되어버리고 나니까 오히려 흉가처럼 보여서 그것도 아니구나. 할매는 집으로 돌아가시고 할배는 아들이 요양원으로 모셔갔다는데 그 후로의 소식은 알 바가 없다.

집의 모퉁이를 돌아서 산으로 올라가면 굿을 하러 찾아왔던 무속인들이 올라가서 기도하던 바위가 나타난다. 아래에서 보면 뭐가 있겠나 싶어도 대략 5~60m쯤 올라가면 된다.

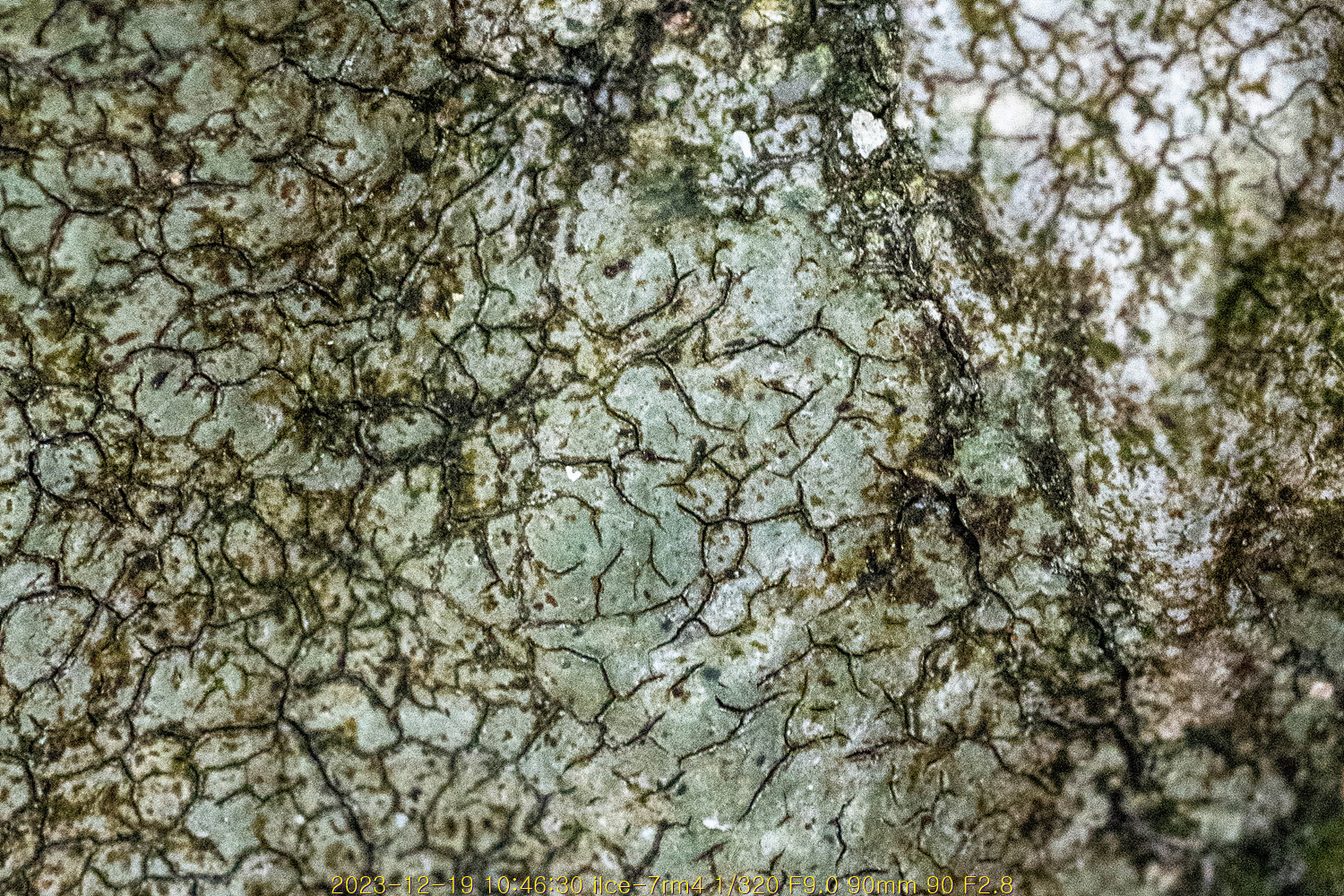

가을에 찾아왔던 모습에 눈이 더했구나. 그때는 바위를 뒤덮고 있는 이끼로 인해서 실망을 했는데 오늘은 오히려 이끼들이 반갑다. 그리고 이끼라고만 생각했던 것도 이제 바뀌었다. 지의류다. 그러니까 이끼류가 아니라는 말이구나. 아는 만큼 보이는 것은 항상 느끼는 것이고 그래서 자꾸만 알고 싶은 것이기도 하다.

'지금 아는 것을 그때도 알았더라면'

지의화가 활짝 폈구나. 멋찌다~!

지의류에는 크게 세 종류가 있다.

①엽상지의류(葉狀地衣類): 나뭇잎처럼 생겼다 → 석이(石耳)

②수지상지의류(樹枝狀地衣類-樹狀地衣類): 나무가지처럼 생겼다 → 송라(松蘿)

③가상지의류(痂狀地衣類): 딱지처럼 달라붙어 있는 형태다 → 고착형(固着形)

노루꼬리 만큼의 지식으로 본다면 이렇게 생긴 것은 엽상지의류(葉狀地衣類)로 분류한다. 어쩌면 가상지의류(痂狀地衣類)일 수도 있겠다. 엽상지의류는 나뭇잎처럼 생겼다는 뜻이다. 엽상지의류의 대표적인 것으로는 석이(石耳)가 있다. 석이도 지의류였다는 것이 놀랍다. 보통 바위에서 자라는 지의류는 1년에 1mm정도 자란단다. 그러니까 석이가 손바닥 크기로 자라려면 70~80년은 자라야 한다는 말이구나. 문득 어린 시절에 고향에 있을 적에 당숙께서 장마 중에 바구니를 들고 산에서 내려오시다가 들려서 보여줬던 것이 떠오른다. 기억은 까맣게 잊고 있다가 어느 순간에 어제의 일처럼 또렷하게 떠오르곤 한다. 그러니까 가능하면 좋고 아름다운 기억으로만 가득 채워진 기억의 창고를 갖고 있는 것이 얼마나 중요한 것인지를 새삼스럽게 느낀다. 부친께서 '비오는데 뭐하고 댕기노?'라고 하셨을 적에 답하신 말씀이다.

"돌 때 따옵니더~!"

그게 무슨 말인가 했다. 바구니를 들여다 보니까 별스럽지도 않은 작은 버섯같기도 한 것이 그것도 얼마 되지 않은 분량으로 들어있었다. 시커먼 것이 그렇게 보였던 모양이다. 문득 그것을 생각해 보니까 엽상지의류가 장맛비로 퉁퉁 불었던 것을 따오셨던 것이다. 그것을 청도 사람들은 '돌 때'라고 불렀던 모양이다. '돌 때'라는 말은 바위에 붙은 것이 몸에 있는 때와 같은 것'이라는 의미로 이해하면 되지 싶다. 이름도 참 잘 붙였다. 돌에 붙은 때라니 ㅎㅎㅎ

대략 60여 년이 지난 세월임에도 그 표정이 생생하다. '이게 얼마나 맛있는데요.'라는 표정이었다. 부친께서는 그것을 모르고 계셨던 모양이다. 가낭골이라고 하는 뒷산 골짜기에 드러난 노두에서 그것을 따오셨던 모양이다. 혹 석이였나 싶어서 기억을 되돌려 봐도 그것은 아니었다. 그야말로 돌 때였다. 문득 생각해 보니 그 맛이 궁금하다.

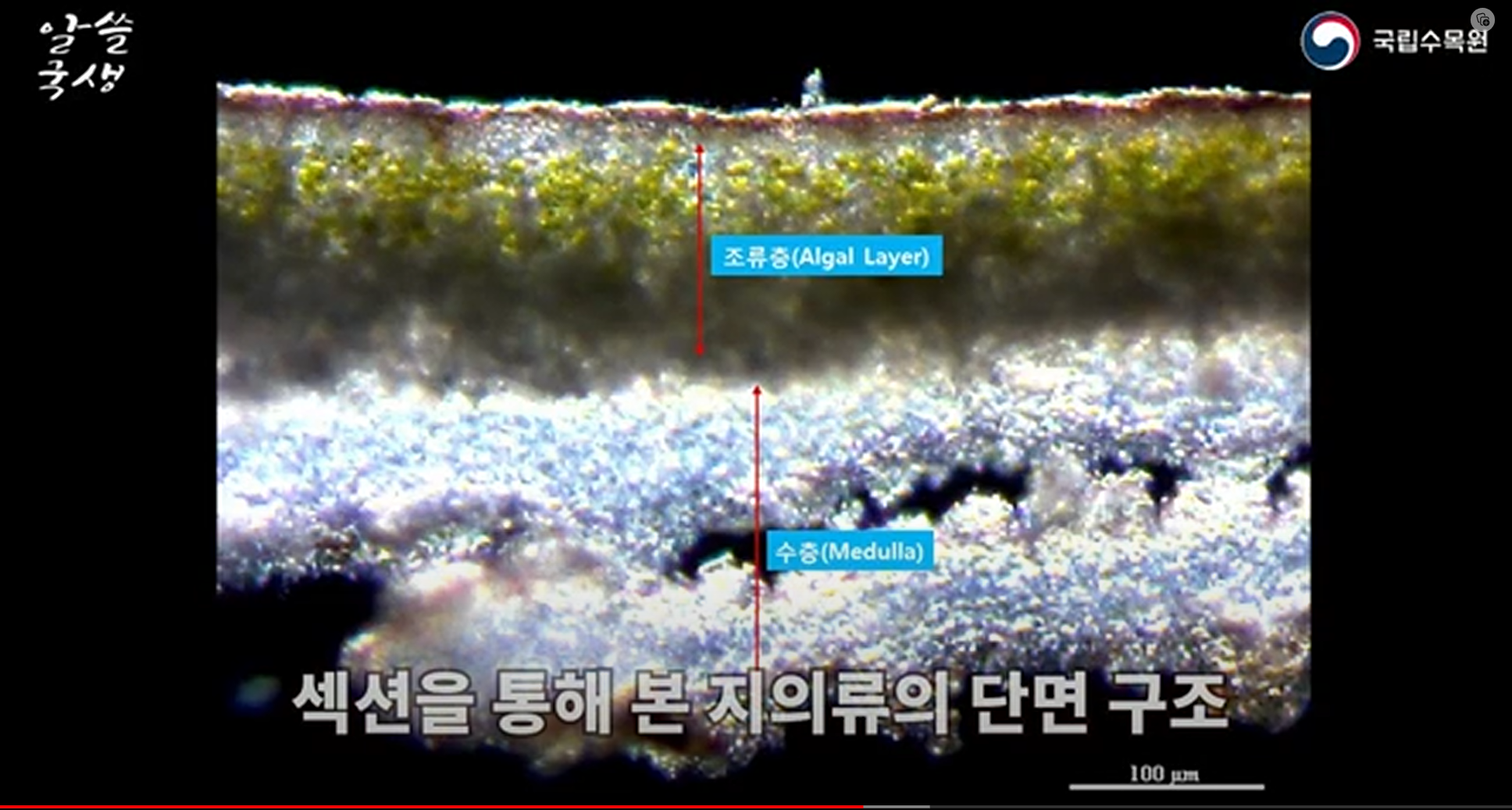

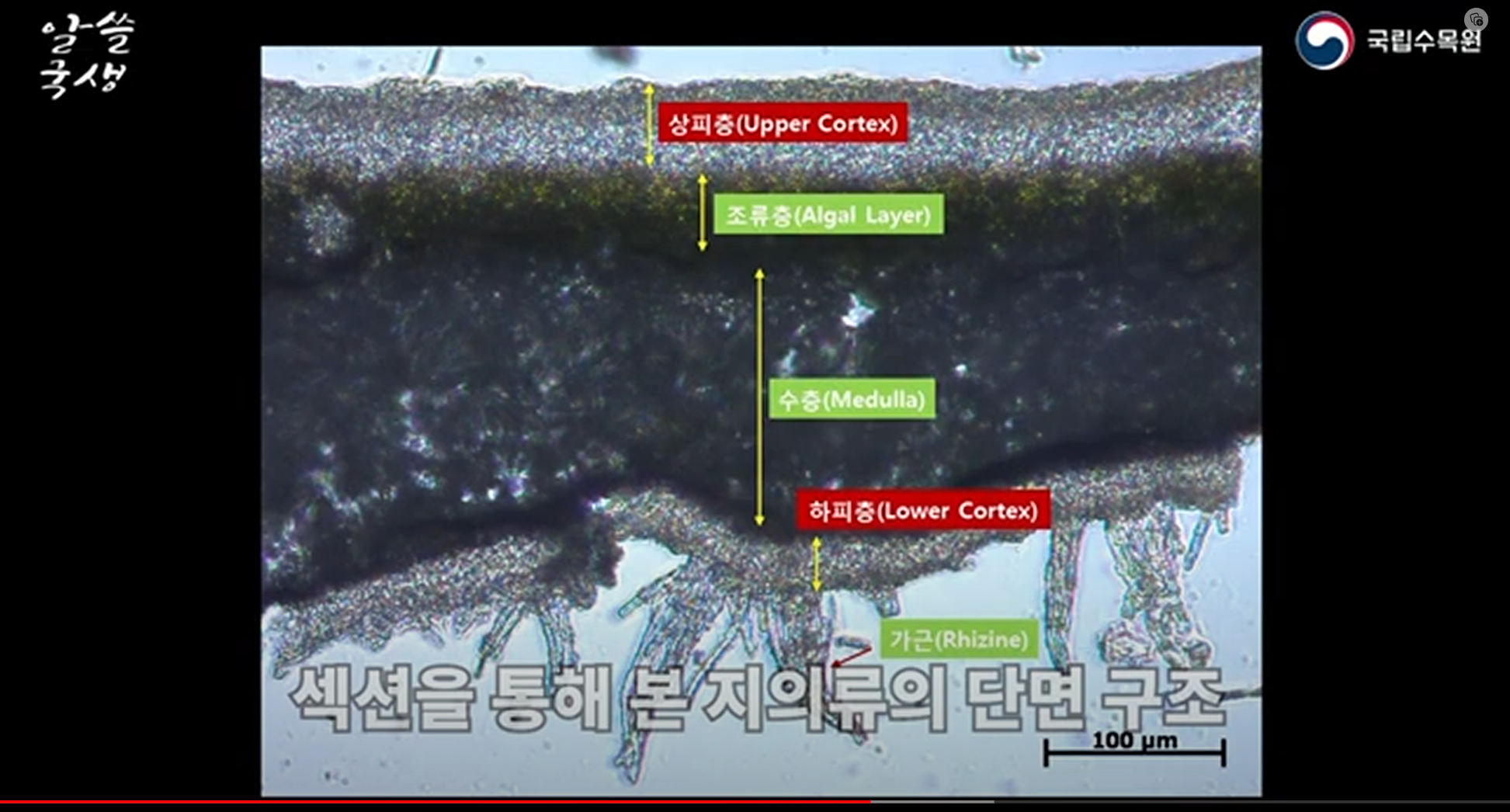

지의류의 구조는 국립수목원의 영상에서 알 수가 있었다. 곰팡이도 아닌 것이 이끼도 아닌 것이 서로 만나서 생명을 이어간다는 것이 신기하다. 집요한 생명의 힘으로 서로 만나서 삶을 창조한 모양이다. 문득 인간의 몸에 있는 세포와 같이 살아간다는 미토콘드리아가 떠오른다. 인연이란 참 기이하고도 오묘하다.

현미경으로 찍은 사진인 모양인데 상태는 별로구나. 그래도 대략 무슨 의미인지는 이해가 된다. 수층이라는 이름의 한자가 궁금해서 또 뒤져보니까 수층((髓層))이란다. 엉? '골수의 층'이라고? 《적천수(滴天髓)》를 하도 봤더니 그 반가운 글자를 여기에서 만날 줄이야. ㅎㅎ 조류층(藻類層)은 알겠다. 겉은 상피층(上皮層)이라고 하고, 그 아래는 조류층이고 다시 그 아래는 수층이고 마지막으로 바위와 붙은 부분은 하피층(下皮層)이겠구나.

하피층이 끝인 경우도 있고 다시 가근이 있기도 한 모양이다. 이름은 가근(假根)이구나. 뿌리의 역할보다는 붙잡고 떨어지지 않도록 하는 손의 역할을 하는 것으로 이해하면 되지 싶다. 나무의 부리와 같은 역할을 하는 것이 아니라서 거짓뿌리[假根]라는 이름이 붙은 모양이구나. 그리고 관심을 갖게 된 인연의 꼬투리기도 하다. 이 가근이 뿌리를 뻗음으로 해서 바위가 흙으로 변한다는 이야기를 봤기 때문이다. 바위를 공부하다가 보니까 바위가 흙으로 변화하는 과정을 알고 싶어서 뒤지다가 이렇게 알찬 자료를 얻어서 또 지식창고에 저장하니 오늘도 수확이 짭짤한 걸로. ㅎㅎ

이런 종류가 가상지의류겠구나. 돌에 바짝 들러붙어서 자라고 있는 것으로 봐서 그렇게 보인다.

가상과 엽상이 서로 어울려서 살아가고 있는 모습이다. 그것만으로도 그럴싸 한 추상화가 한 폭 만들어져 있었구나. 지의류를 공부하게 되니까 90mm 매크로 렌즈가 다시 빛을 발휘한다. 바짝 들여다 보는데는 이만한 것이 없단 말이지.

시커멓게 보이는 것도 자세히 보니까 지의류인 모양이다. 색도 참 곱다.

말도의 습곡(褶曲)만 최고인 줄을 알았더니 이렇게 아무렇게나 붙어 있는 것으로 보였던 곳에서도 멋진 풍경을 보게 될 줄이야. 그래서 새로운 세상을 또 하나 만나게 되었다.

이제 산기슭에 널부러져 있는 볼품없는 바위도 예사로 보이지 않는다. 뭔가 봤다는 이야기다.

엇? 건열구조(乾熱構造)? 영락없는 건열구조의 모습이로구나. 숨통이 막혀서 빗물이 들어갈 공간을 만들었던 모양이다. 이치는 하나니까. 말하자면 '萬法歸一'

패턴을 보면 저절로 빠져든다. 최면에 걸린 것처럼.

따뜻한 봄 날에 삼각대를 들고 다시 들여다 봐야 하겠구나. 아무래도 접사(接寫)에는 흔들리는 것이 최악인지라 삼각대에 의지해서 잘 찍어보면 또 재미있는 그림을 그 안에서 찾아낼 수도 있겠다.

소나무에는 지의류가 보이지 않는구나. 은행나무에 붙어있는 지의류를 찾았다. 바위는 흙으로 만들지만 나무는 흙으로 만들지 않는단다. 그냥 붙어있기만 한다는 이야기를 읽었다. 그러니까 나무에게는 해를 끼치지 않는다는 의미인 모양이다. 어느 지의류 학자는 문화재를 전공했는데 석탑이며 불상에 붙어있는 이끼류를 연구하다가 아예 지의류 전문가가 되었더란다. 그것도 재미있는 인연의 연결고리구나.

오호! 이 아이는 뜯어먹어도 될 것 같은 걸. 뜯어다 삶아볼까? 무슨 맛이 나려나. 그것이 또 궁금하다. 아마도 '내다 버리라'고 혼이 날 것이 빤하겠지만. ㅋㅋ

마당가의 축대에도 마음을 담아서 바라보니 재미있는 친구들이 다가온다. 너도 지의류구나.

지의류의 종류는 지구상에 14,000여 종류가 있는 것으로 알려져 있다고 하고, 한국에서 발견된 종류는 800여 종이라고 한다. 그리고 이 지의류가 지표의 8%에서 10%를 덮고 있다고 하니까 지의류라고 해도 되지 싶기는 한데 이름에 대해서는 다소 의문이 남기도 한다. 왜냐하면 땅을 덮고 있는 것이 아니라 암석과 나무에 붙어서 살아가고 있는 것이기 때문이다. 그렇다면 지의류(地衣類)라고 하기 보다는 바위에 붙어 있는 것은 암의류(巖衣類), 나무에 붙어 있는 것은 목의류(木衣類)라고 해야 맞지 않겠느냔 말이지. 땅에서 살고 있는 지의류도 있는 것인지도 모르겠구나. 그렇다면 그들에 대해서는 지의류라고 하는 것이 맞지 싶다.

벌써 집 주변을 잠깐 돌아 다녔는데도 10여 종 정도의 지의류를 발견했으니까 더 다양한 것을 보려면 책이라도 있어야 하겠다는 생각에 늘 찾아가는 교보문고에서 검색을 해 봤다.

오호라~! 국립수목원에서 지의류 생태도감을 출간했구나. 그렇다면 이 책은 구입해야 하겠네. 뭐든 책으로 배우는 것이 가장 효과적이니까 말이지. 책으로 공부하고서 언제 시간을 내서 포천에 있 국립수목원 나들이도 해야겠다. 포천에 가면 철원이 가깝고, 철원에는 단정학(丹頂鶴)이 와 있을 것도 같은데.....? 이참에 포천나들이를 해 봐? 그러고 보니 또 두루미가 보고 싶구나. 언제 다녀 왔더라.... 2020년 1월에 갔었구나. 당시에는 1코스가 막혀서 못 들어갔는데 올해는 열렸나? 이거 또 지의류에서 두루미로 장면이 전환되나? ㅋㅋ

그래, 너는 이끼류구나. 이끼에 대해서도 언제 공부할 날이 올지 모르겠군. 이끼가 맞나? 이끼 치고는 꽤 무성하네.

지의류의 첫 만남은 이렇게 시작되었다. 다음의 일은 또 모를 일이다.

그리고.... 다음 날

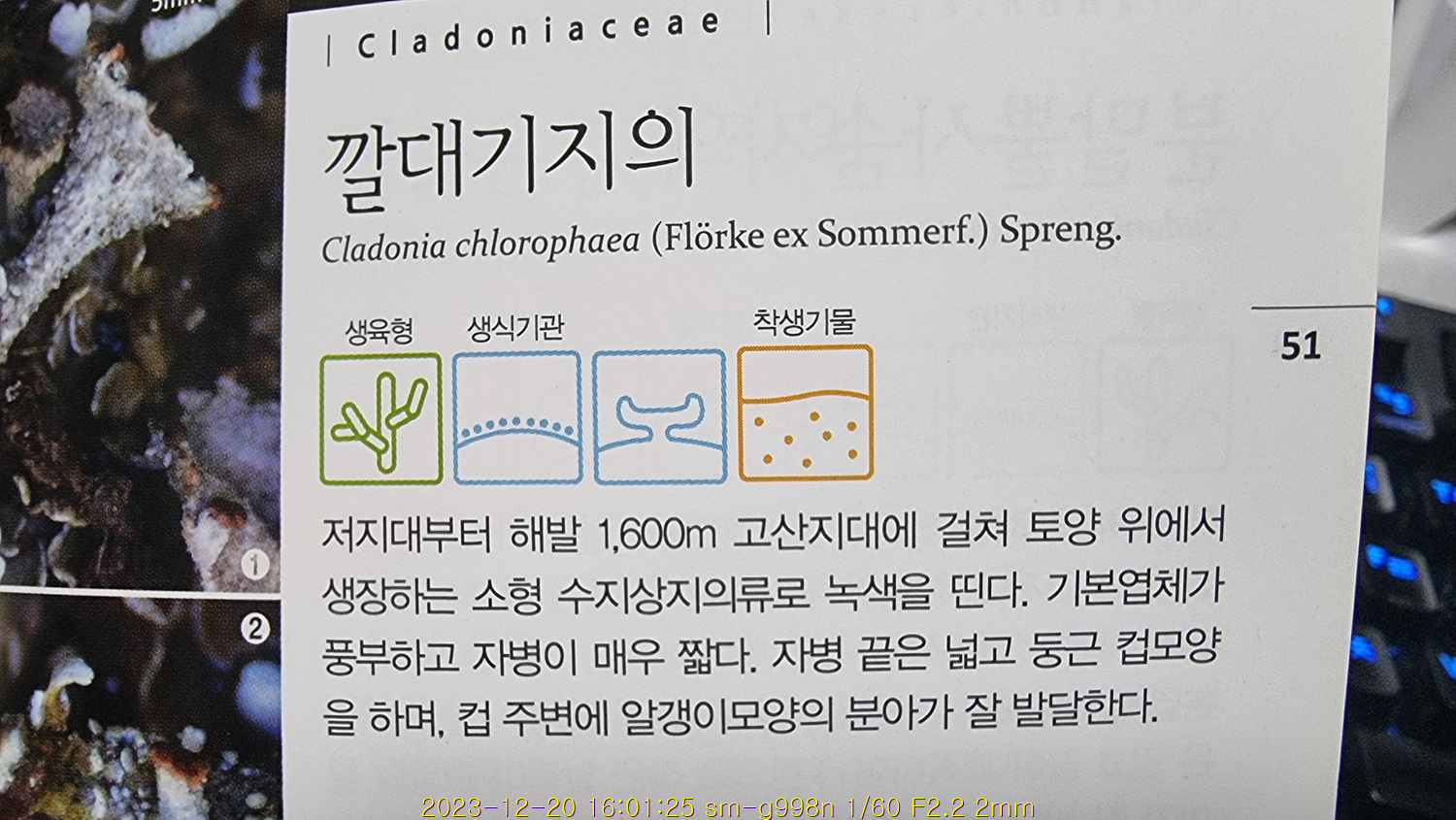

빨리도 갖다 주는구나. 책이 바로 손에 들어왔다. 궁금했는데 고맙구로. ㅎㅎ

오! 작아도 꼼꼼하게 만든 느낌이 난다. 입문자를 위한 최고의 지의책이구나. 올 겨울 이 책으로 공부를 한 다음에 내년 봄에는 국립수목원에 가서 실물도 보면서 놀면 되겠다.