낭도사도 ④사도의 저녁

낭도사도 ④사도(沙島)의 저녁

(여행일▶2024년 5월 18일)

추도(鳅島)를 둘러보고 다시 낭도로 돌아와서 사도행 여객선을 타야 할 순서이다.

차를 실을 수가 있는 유일한 여객선이 태평양해운의 대형카풰리3호란다. 비록 운전할 거리는 얼마 되지 않지만 차가 옆에 있어야 언제라도 편하게 이용할 수가 있더란 말이지. 무엇보다도 돌아다니다가 덥거나 힘들 적에는 차의 존재 여부가 큰 영향을 미친다는 것을 깨닫고 나서는 약간의 도선료(導船料)는 기꺼이 부담하는 것이 항상 옳았다는 것으로 정리했다. 다만, 말도(唜島)를 갈 때는 차를 두고 가야 했다. 비용에 비해서 너무 비효율적이라는 결론을 내렸기 때문에. ㅎㅎ

늦지 않게 배에 오를 수가 있었고, 오전 시간을 너무 알뜰하게 보냈다. 그나저나 시간이 되면 점심을 먹고 배를 탈 요량이었는데 그럴 여유가 없었다는 것이 문제라면 문제였다. 아무래도 사도에서 마땅히 밥을 사먹을 곳이 있을 것이라는 확신이 들지 않아서였다. 그렇지만 하다못해 편의점이라도 있으면 보름달 빵에 우유라도 하나 마시면 되지 싶은 마음으로 다독이면서 배에 올랐다.

배를 타는 시간은 낭도항에서 사도항까지 기껏해야 20여분 정도이다.

선실은 마룻바닥으로 되어 있구나. 배를 탄 김에 그냥 둘러봤다.

나이 들어서 여행하면 교통비도 절약이 된다. 경로우대표를 살 수가 있기 때문이다. 누릴 것은 누려야 하니까 암요~! ㅎㅎ

어젯밤 묵었던 낭도의 새벽 모텔이 언덕위에 하얗게 보인다.

연지님은 배를 탄다고 하면 시간부터 묻는다. 배멀미가 있어서 은근히 두려움이 있는 모양이다. 그래서 10분만 타면 된다고 했다. 실제로는 대략 20분 정도 걸렸나 싶군. 그래도 울릉도나 제주도나 백령도도 잘 다녔던지라 못간다고 버티지는 않아서 다행이다.

원칙은 객실에서 기다리고 있다가 항에 도달하기 전에 차를 타라고 하는 것이 보통인데 여기는 워낙 항로가 짧아서인지 그냥 차에서 기다리는 것도 가능했다.

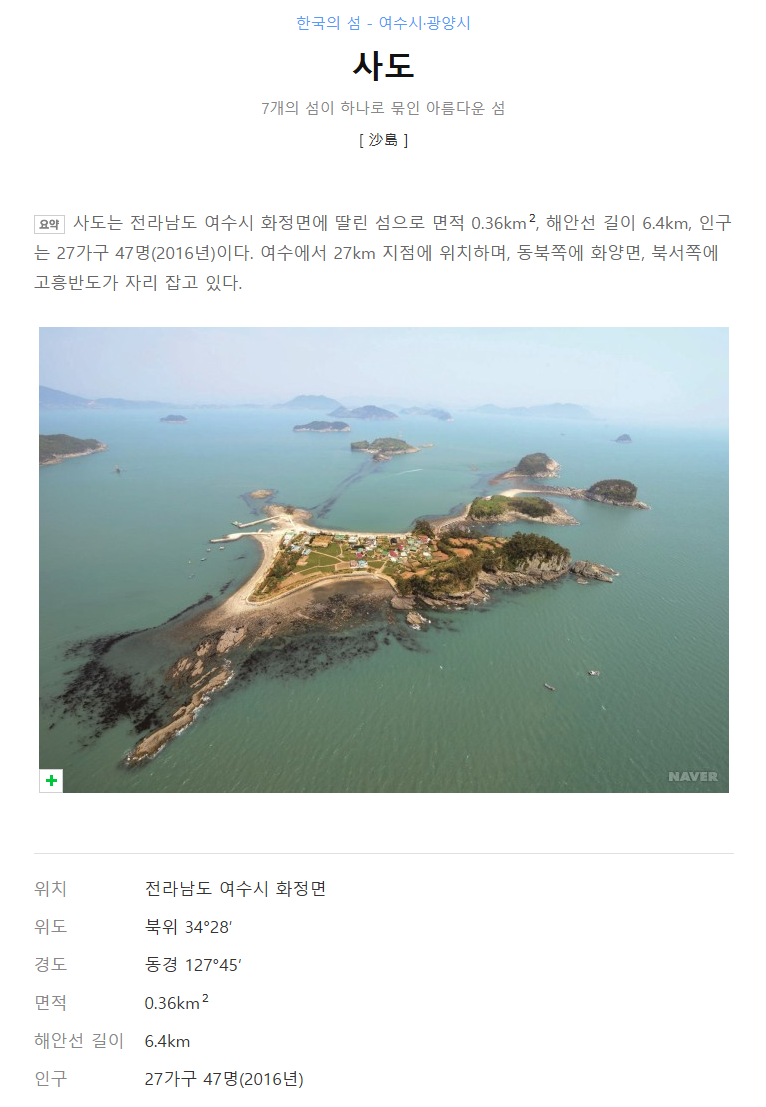

사도는 워낙 작아서인지 내리는 사람도 얼마 없는 모양이다.

2016년 기준으로 주민은 47명이고 가구는 27호라는구나.

이내 사도에 도착했다. 청공룡 황공룡이 나그네를 반겨주는구나. 사도의 랜드마크인 모양이다. 제대로 된 여객대합실도 없다. 사도관광센타를 들여다 봤지만 관리자도 없이 비어있었다. 안내판만 휑한 공간을 지키고 있구나.

응회암 한 덩어리가 자리를 지키고 꾸벅꾸벅 졸고 있다. 그나저나 점심을 먹어야 할 텐데 말이지.

예약한 숙소는 아직 들어가기가 이르다. 여하튼 좀 둘러봐야지.

나무를 봐하니 얼마나 바람이 거센 곳인지를 알만 하구나. 상부가 말라 죽은 것으로 봐서 말이지. 그리고 그 옆에는 민박을 겸한 식당이 있어서 들어가서 확인했는데 오늘은 식당을 하지 않는단다. 주인 할머니가 마음이 안 되었던지 컴라면이라도 괜찮으면 그것은 해 주겠노라고 하시기에 그것만이라도 감지덕지하고 청했다.

우선 기다리는 동안에 맥주 하나 사서 목을 축였다. 잠시 후에 아들로 보이는 남자가 쟁반을 들고 나타났다. 여하튼 점심을 굶지는 않아서 다행이다. ㅋㅋ

부탁하지 않았는데도 김치랑 밥도 한 공기 추가했구나. 고맙구로. ㅎㅎ

잠시 후, 손자에게 파김치를 들려 보냈구나. 그래서 든든하게 점심을 해결했다.

저만치 보이는 섬은 당연히 추도군. 송전탑이 두개 니까. ㅋㅋ 속속들이 둘러보고 나왔기에 형태만 봐도 예쁜 지의류가 자리고 있는 돌담이며 공룡들의 발자국들이 선하게 떠오른다. 알고 바라보는 것과 모르고 바라보는 것의 차이는 이러하더라.

나무그늘 아래에서 추도를 바라보며 파도소리를 들으면서 여유로운 시간을 즐기다가 차로 가서 낮잠이나 한숨 자자고 했더니 연지님이 시간도 2시가 넘었으니 그냥 숙소로 가보잔다. 그래서 위치를 네비에 찍고 갔더니 마침 들어가도 된다면서 방 열쇠를 흔쾌히 건네준다. 그야말로 낮잠자기 딱 좋은 시간이기 때문이다.

낭도가 바라다 보이는 곳에 잡은 민박이다. 주차공간은 그냥 길가다. 그래도 괜찮다. 오가는 차도 별로 없을 테니까. 일단 한숨자고서 바로 옆에 있는 암벽을 둘러보기로 했다.

민박이름이 왜 로뎀민박인가 했더니 주인이 목회자를 하다가 정년퇴직하고서 고향에서 농사를 지으면서 민박을 운영하게 되었더란다.

로뎀나무 아래 앉아서 죽고자 하여

"호렙산으로 가는 도중에 엘리야가 이 나무 아래에서 쉬었다.

스스로 광야로 들어가 하룻길 쯤 행하고

한 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되

여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서

나는 내 열조보다 낫지 못하나이다 하고

로뎀나무 아래에 누워 지더니 천사가 어루만지며 이르되

일어나서 먹으라 하는지라"라고 기록되어 있다.

아니, 이렇게 처절한 의미가 있는 것이었구나. 로뎀나무는 숯불로 사용하고 기근이 들면 먹기도 했었구나. 어떻게 생겼길래.... 언뜻 싸리나무처럼 생겼다는 설명이 보이는구나.

그냥 성경에 나오는 이름인 모양이라고만 여겼는데 사막에서 그늘을 마련해주는 귀한 나무였던 모양이구나. 주인이 편션의 이름을 로뎀이라고 지은 것은 또 왜일까? 나그네에게 휴식을 제공하는 로뎀나무가 되고 싶었다는 뜻이었을까? 여하튼 낭월에게 하룻밤의 로뎀나무가 분명하구나. 천사의 가호가 있기를~

한숨을 자고 5시가 된 것을 보고는 슬슬 움직였다. 바로 옆의 해변으로 가보고 싶어서다. 피곤했던 몸은 휴식으로 인해서 다시 생기운이 넘친다.

무너지는 것을 막으려고 방파제를 튼튼하게 쌓아 놓았구나. 그 앞으로 지나가면 되었다. 잠시 후면 물이 들어와서 채울 수도 있겠구나. 그 전에 얼른 놀고 빠져나와야 하겠군.

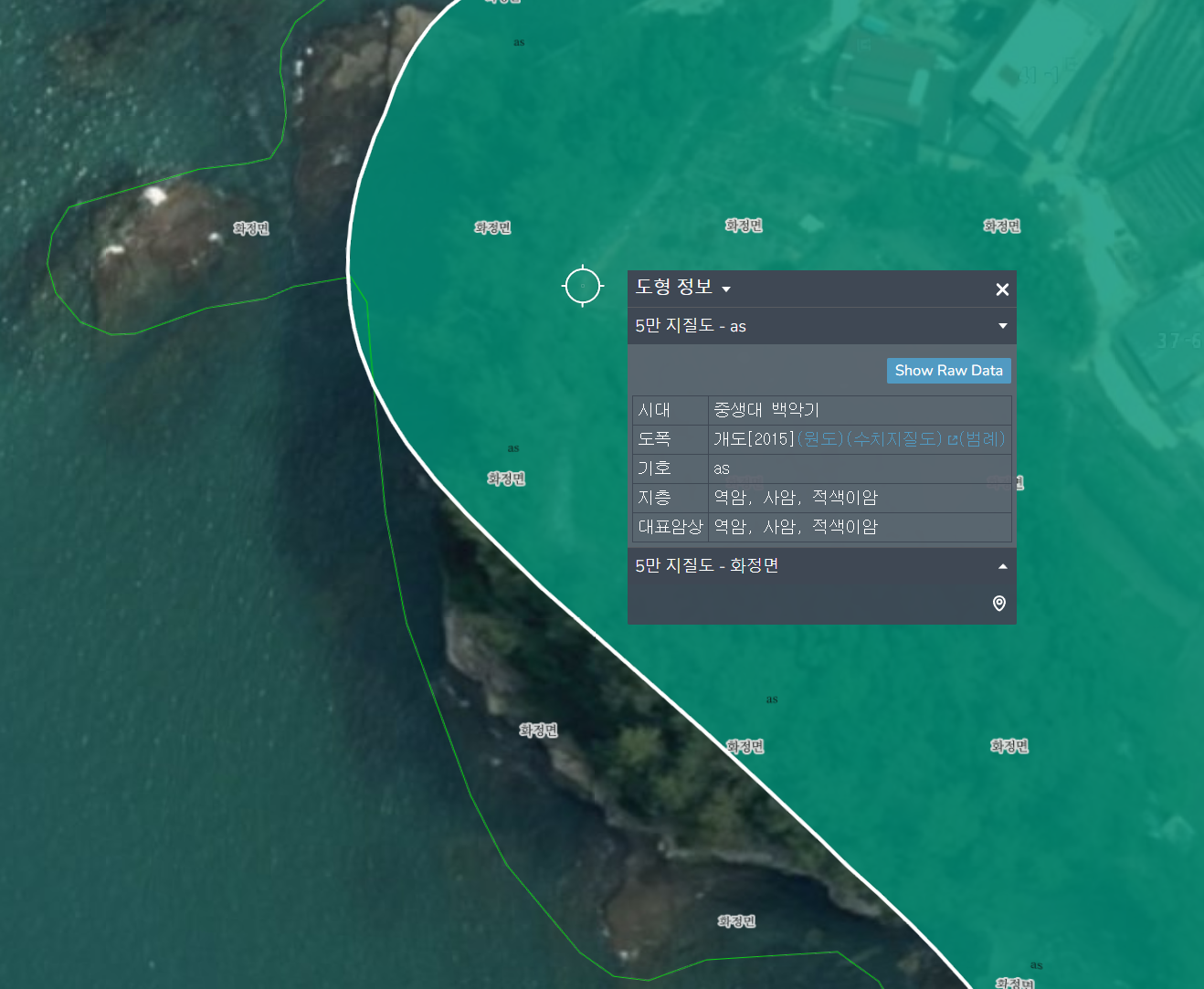

차곡차곡 쌓인 퇴적층이다. 오전에 유람선으로 훑어보긴 했지만 자세한 풍경은 그 자리에 서서 살펴봐야한단 말이지.

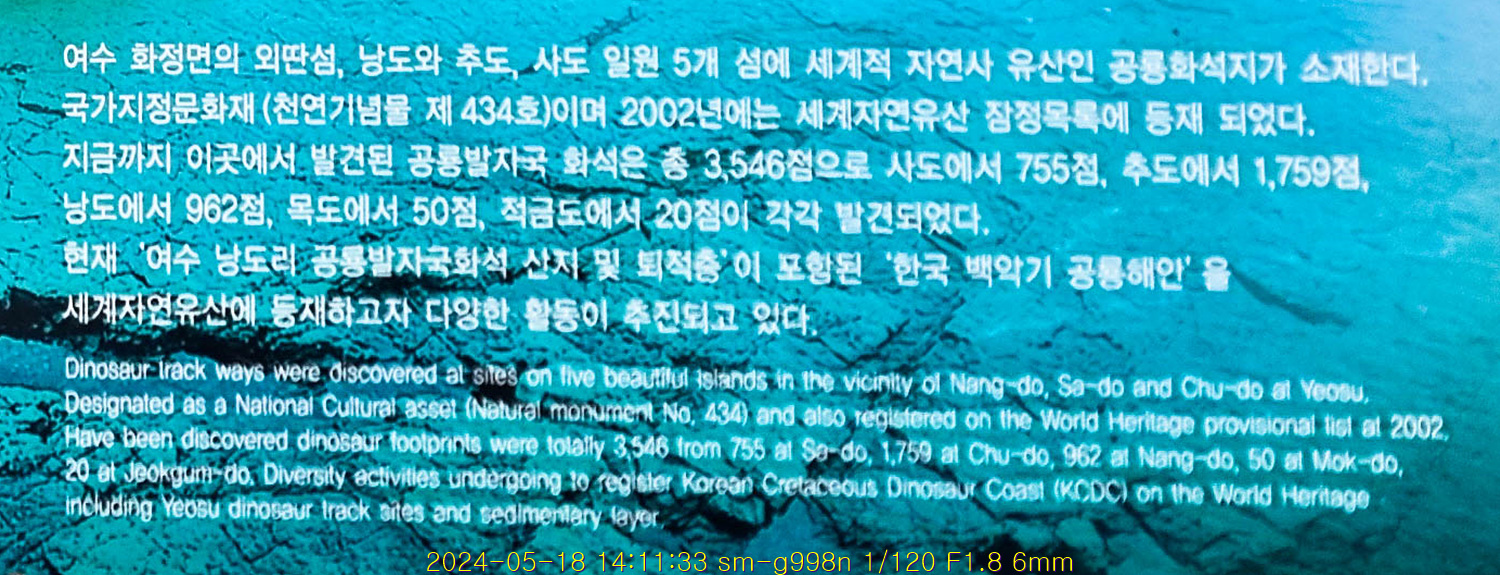

중생대(中生代) 백악기(白堊紀) 1억4,500만 년 전~6,600만 년 전(7,900만년 동안)

역암(礫巖) 사암(沙巖) 적색이암(赤色泥巖)으로 구성되어있다.

어두운 부분은 적색이암이겠구나. 밝은 부분은 사암이겠고, 역암은 암벽에서 보이지 않는걸.

바닥을 보니 추도의 공룡놀이터와 닮았구나. 물이 들어오고 있어서 발자국이 있는 부분은 수몰되었을 수도 있지 싶다. 다만 크게 아쉽지는 않았다. 왜냐면 이미 추도에서 많이 봤기 때문이다.

연흔(漣痕)이 뚜렷하게 남았구나. 이것도 화석이라고 봐준다. 어느 순간에 출렁이던 물이 바짝 말라버리고 쨍쨍한 햇살과 고온으로 굳어져서 바위가 되었으려니 싶다. 그러니까 이암(泥巖)인데 붉은 기운이 감도는 것도 같구나.

층층마다 물결흔이 있는 것도 처음 본다. 그러니까 7천 900만년 동안 급변하는 환경에 있었던 흔적이 그대로 남아있는 것으로 봐도 되지 싶다.

신기하다. 그 시절의 풍경이 궁금해지기도 한다. 어딘가에서는 화산이 터지고 용암이 흘러내렸을 수도 있을 테지.....

단층인가? 애매하구나. ㅎㅎ

하얀 암이 틈새를 채웠나 보다.

석영맥으로는 보이지 않고..... 안산암질(安山巖質)의 암맥이라는 자료가 어딘가에 보인다. 물론 내일 찾아가 볼 용미암(龍尾巖)의 암맥과 매우 흡사해서 그렇게 짐작을 해 보는 셈이기는 하다. 공부는 부족하고 눈치만 나날이 장족의 발전을 한다. ㅋㅋ

위는 사암층이고 아래는 이암층으로 되어있는 구조로 보인다.

바위층이 아무래도 견고해 보이지는 않는다.

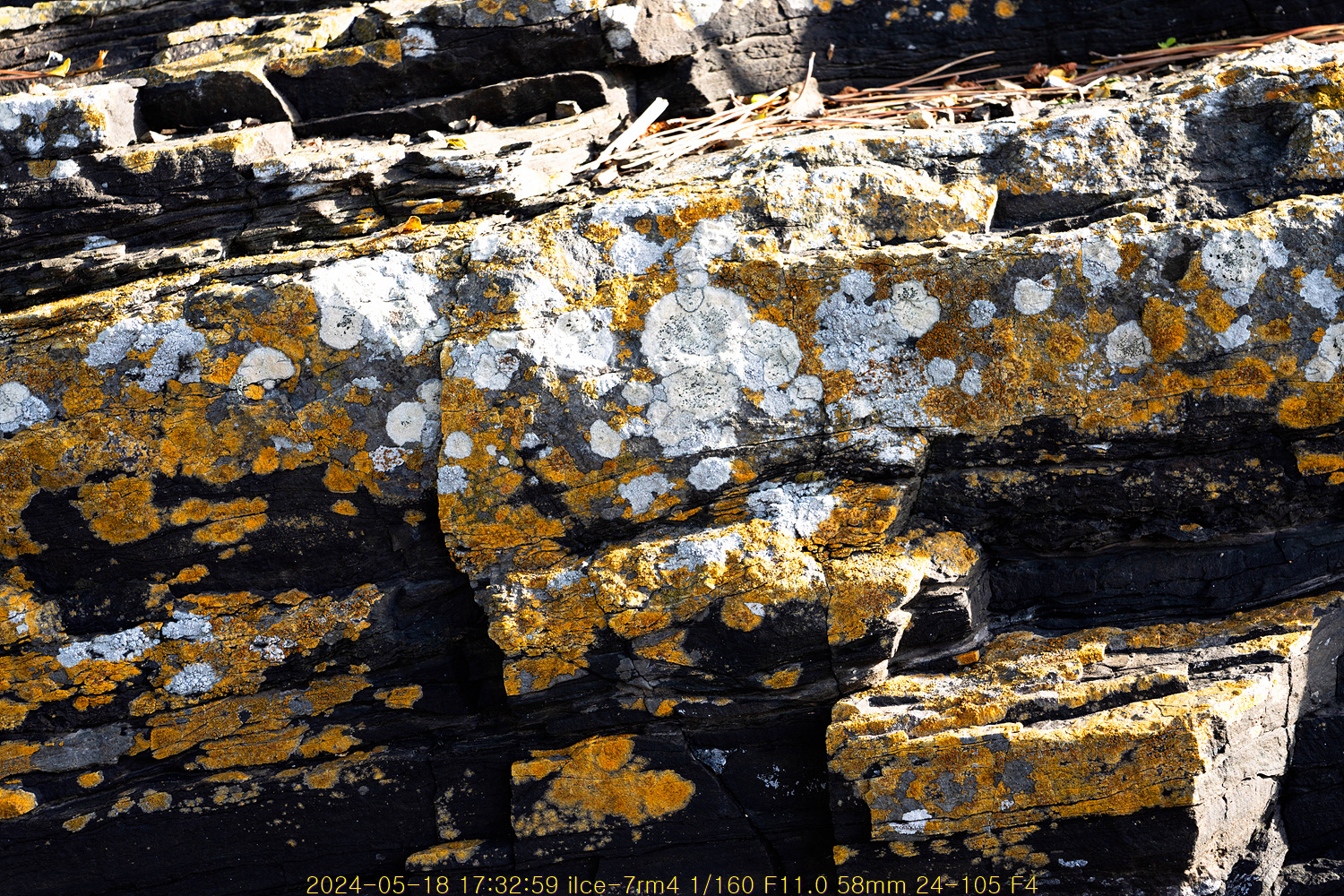

한쪽에서는 지의류들이 열심히 바위를 흙으로 만들고 있구나. 바위의 지구가 토양으로 변화하는데 일등공신이 지의류라고 했다. 바위에 고정하기 위해서 뿌리를 내리는데 화학성분으로 바위를 뚫고 들어간다. 그러니까 흙은 굳어서 바위가 되고, 바위는 녹아서 흙이 된다. 돌고 도는 성주괴공(成住壞空)의 무한반복이다.

생긴 모양으로 봐서는 엽상지의류도 아니고 수상지의류도 아니니 아마도 뭐지? 이름이 안 떠오르네. 그래서 예전에 정리해 놓은 지의류 파일을 열어본다.

①엽상지의류(葉狀地衣類): 나뭇잎처럼 생겼다 → 석이(石耳)

②수지상지의류(樹枝狀地衣類-樹狀地衣類): 나무가지처럼 생겼다 → 송라(松蘿)

③가상지의류(痂狀地衣類): 딱지처럼 달라붙어 있는 형태다 → 고착형(固着形)

아, 그렇구나. 그러니까 이것은 가상지의류로 보면 되겠네.

이름까지 붙이는 것은 역부족이다. 그냥 지의류이고, 속에 이끼를 포획해서 살아가는 특이한 생명체라는 정도로만 정리가 되었으니 아직도 갈 길은 멀지만 그래도 아는 만큼만 즐기는 것도 재미가 넘친다.

예쁘다.

아, 역암(礫巖)은 여기에서 뒹굴면서 존재감을 나타내고 있었구나. 반갑네 친구.

역암 맞나..... 조금은 아리송 하기도 하고....

자세히 보니 역암이 맞네. 그리고 그 앞에는 물결무늬 화석인 연흔이 뒹굴고 있는 것도 보인다. 남들은 게와 고둥을 잡느라고 바쁘지만 돌꾼은 이렇게 돌멩이를 보면서 즐거워한다. 누가 남는 장사를 하는 것일까? 게를 잡아서는 몸을 불리고, 돌을 봐서는 맘을 불리니 몸과 마음이 모두 충만하게 되려면 게도 잡아야 하지만 그건 컵라면으로 해결했으니까 돌이나 열심히 봐야지. ㅎㅎ

이건 응회암이네? 이게 붉은사암이란 말인가? 그럴 수도 있겠지만 이렇게 봐서는 응회암(凝灰巖)으로 보인다.

물이 차오르기 전에 다 둘러봤다. 6시에 저녁을 준다고 했으니까 그만 놀고 들어가서 저녁밥을 먹어야지. 섬의 민박에서는 대부분 숙식을 같이 해결하는 구조이다. 달리 사 먹을 곳도 없기 때문에 윈윈작전이라고 할만 하겠다.

이런 풍경을 보면 서호주에 가보고 싶어진다. 살아있는 화석인 사이노박테리아가 살아가고 있는 바다가 있기 때문이다.

여기 말이지. 호주 서부 샤크만에 있다는 스트로마톨라이트로 화석이 되어버린 그 위에 여전히 산소를 만들고 있다는데 실물은 봐야 별로 신기한 모습은 아니다. 지구에 생명체가 살아갈 수가 있도록 산소공장을 가동했다니까 지나는 길이면 한 번 가보고 싶다는 생각이 들었지만 멀어도 너무 멀어서. ㅋㅋ

안주인의 정갈한 음식으로 푸짐한 만찬을 즐겼다. 점심이 부실하니 저녁이 달구나. 만고의 법칙이려니. ㅎㅎ

파도소리를 반주삼아서 한끼의 즐거움으로 행복했다.

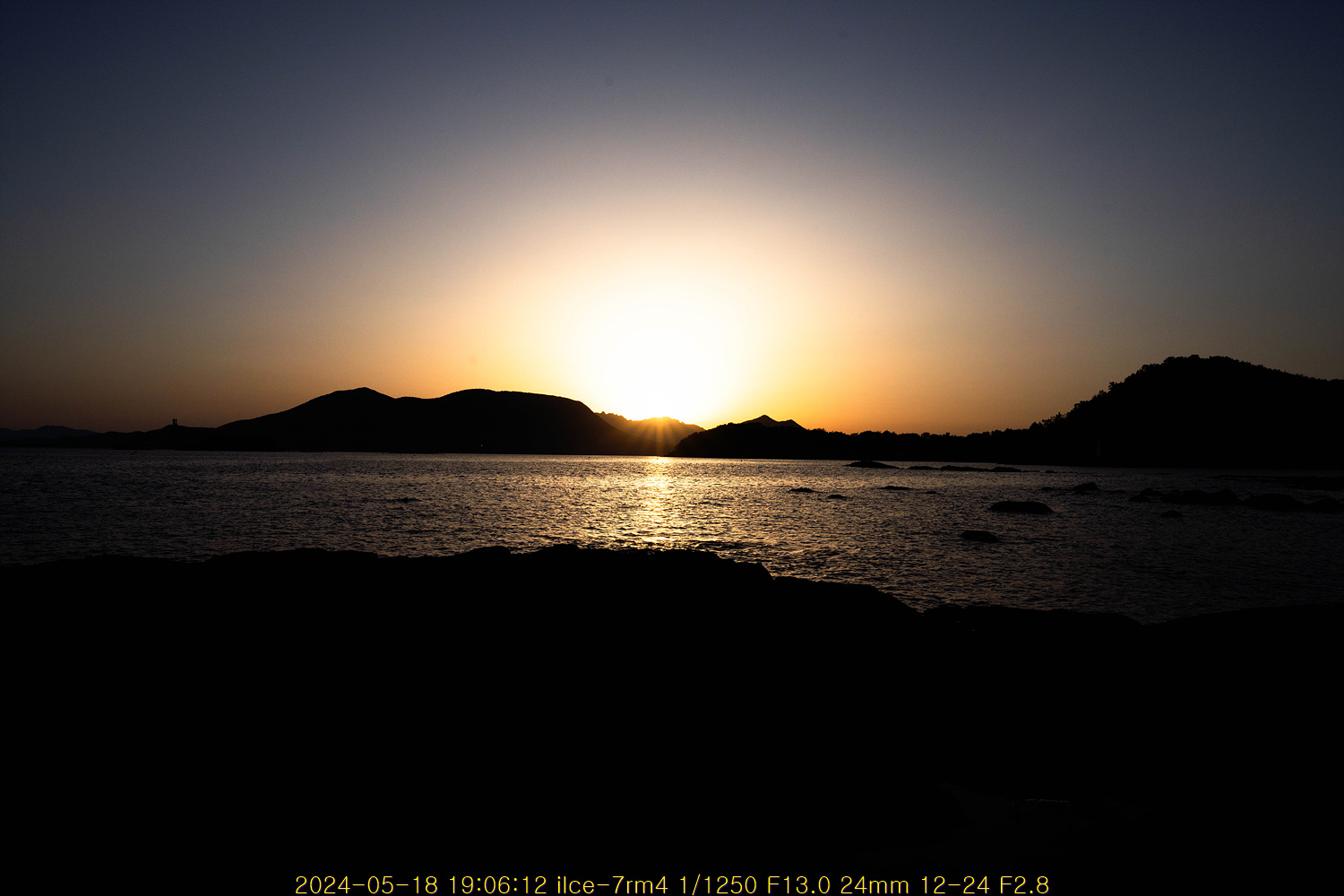

바더 건너 낭도로 하루 해가 넘어가고.

어둠이 내린 사도에는 가로등이 어둠을 지킨다.

내일 새벽의 일출풍경은 크게 기대할 것은 없어 보이지만 그래도 잠이 깨면 나가 보는 것으로 하고 하루를 마무리했다.