[573] 제44장. 소요원(逍遙園)

16. 부자(富者)

==============================

육친에 대해서 생각하던 기현주가 우창에게 물었다.

“다음에 있는 대목은 아예 이름이 「하지장(何知章)」이구나. ‘어떻게 아는가?’라는 의미인데 이것이야말로 팔자를 적어놓고 풀이할 적에 심사숙고해야만 하는 내용이잖아? 이것을 쉽게 알 수가 있는 비법을 보여주겠다는 말인 거지?”

기현주가 반가운 표정을 지으면서 묻자 우창도 미소를 지으며 대답했다.

“그러게나 말입니다. 제목만 이목을 끌기 위해서 솔깃하게 붙였을 수도 있으니까 중요한 것은 내용을 자세히 살펴봐야 하지 않겠습니까?”

“맞아! 이 속에는 또 어떤 내용이 있어서 나를 감동시킬지 벌써부터 궁금해지네. 더구나 부족한 것은 하충 스승님의 가르침으로 채워주는 동생이 옆에 있으니 얼마나 든든하냔 말이지. 혼자 묻고 혼자 답해야 하는 나날을 너무 많이 보냈으니까.”

“그러셨군요. 이해됩니다. 원래 학문의 길도 수행의 길과 마찬가지로 고단하지 않습니까? 하늘이 도와서 스승을 만나기만 한다면 일취월장하겠지만 그렇지 못하면 홀로 가시밭길인지 탄탄대로인지 구분을 할 줄도 모르고 광야를 헤매는 나날이 끝도 없이 이어지니 말이지요.”

“오호! 동생도 그 심정을 아는 것으로 봐서 이미 겪을 만큼 겪어 봤구나. 그래서 스승의 인연을 군사부일체(君師父一體)라고 할 정도로 부모의 반열에 올려놓았다는 것도 이해가 되더란 말이야.”

“맞습니다. 군주(君主)도 잘 만나야 삶이 피폐하지 않고, 부모를 잘 만나야 궁핍하지 않듯이 스승을 잘 만나야 지식창고가 마를 날이 없으니까요. 하하~!”

“그러니까 말이야. 동생을 만난 것은 영원히 마르지 않는 장강(長江)을 만난 것처럼 즐겁기가 한량이 없다니까.”

기현주가 이렇게 말하자 우창이 말을 막았다.

“알겠습니다. 함께 공부하는 마당에 너무 과장된 말씀은 하지 않으셔도 되겠으니 내용을 살펴보도록 하시지요. 하하~!”

“아! 그렇구나. 알았어.”

이렇게 말한 기현주가 책을 보고는 물었다.

“내용이 길구나. 우선 부자(富者)에 대해서 살펴보는 것이 좋겠네?

“그것도 좋겠습니다. 살펴보시지요.”

우창의 말에 기현주가 내용을 살피며 읽었다.

하지기인부(何知其人富)

재기통문호(財氣通門戶)

‘그 사람의 부유(富裕)함을 알고자 하면

재기(財氣)가 문호(門戶)를 통했는지 보라’

“어머나! 참으로 쉽게 써놨잖아? 이렇게 이해한다면 알지 못할 사람이 하나도 없겠어. 그렇지?”

“그렇긴 합니다만, 그래도 생각보다 간단하지는 않을 것입니다. 하하~!”

기현주가 신이 나서 말하는 것을 우창이 슬쩍 경계하라는 암시를 했다. 너무 쉽게 생각하다가는 오히려 혼란이 발생할 수도 있기 때문이었다. 기현주는 우창의 말에 이해가 되지 않는다는 듯이 또 물었다.

“아니, 왜? 뭐가 어려워? 결국은 재성(財星)의 동태를 잘 살피면 된다는 말이잖아? 이 정도야 웬만큼만 공부가 있다면 쉽게 알 수가 있잖아?”

“쉽게 생각하면 쉽기도 합니다. 다만 어떻게 생각하느냐에 따라서 또 그렇게 간단하지 않을 것이기 때문이지요. 우둔한 우창은 하지장을 이해하는데 무척 어려웠기에 드리는 말씀입니다.”

“그래? 그렇다면 내가 너무 쉽게 생각했다는 거네? 알았어. 원래 덤벙대다가 헛다리를 짚을 수도 있으니까 다시 차근차근 살펴봐야 하겠구나.”

우창은 기현주의 말에 대답 대신에 미소를 지었다. 그러자 기현주가 잠시 생각하고는 물었다.

“그러니까 우선 부자(富者)에 대해서 생각해 봐야지? 재물이 많으면 그것을 일러서 부자라고 하잖아? 그리고 재물이 많은지를 알고자 하면 재기(財氣)가 문호(門戶)를 통했는지 보라고 했으니까 문호는 아무래도 월령(月令)이겠지?”

“아마도 그렇게 보는 것이 타당할 듯싶습니다.”

“그러니까 말이야. 이것 봐 얼마나 간단해. 월지에 재성(財星)이 있으면 부자가 된다는 말이잖아?”

“그런데 누님.”

“응?”

“부유함이란 무엇을 말하는 것일까요?”

“아니, 내가 지금 말했잖아. 창고에는 곡식이 가득하고 궤짝에는 금은보화가 채워져 있어서 고대광실(高臺廣室)의 높은 집을 짓고 떵떵거리며 살아가는 것이지 그걸 왜 물어?”

기현주가 당연하다는 듯이 말하자 우창이 다시 물었다.

“누님, 자평법은 유심론(唯心論)일까요? 아니면 유물론(唯物論)일까요?”

“갑자기 그건 또 무슨 말이야? 부자는 당연히 물질적으로 풍요로움을 말하는 것인데 여기에서 유심론이 왜 나오는 거야?”

“부자에는 두 가지가 있습니다. 심부(心富)와 물부(物富)가 그것입니다. 물질이 풍부하면 물부라고 하고 마음이 풍부하면 심부라고 하는 것이지요.”

기현주는 처음 듣는다는 듯이 우창에게 물었다.

“심부는 또 뭐야? 그런 말도 있었어? 부자는 당연히 재물의 부자를 말하는 것이 아니었어? 여기에서 달리 해석한다면 그것이야말로 자평법의 본질에서 벗어나는 것이라고 해야 하잖아?”

“하하하~!”

기현주의 말에 우창이 갑자기 웃었다. 그러자 기현주는 참으로 이해가 되지 않는다는 듯이 다시 물었다.

“아무리 생각해도 동생이 말하는 뜻을 모르겠어. 설명해 줘봐.”

“간단합니다. 이 내용은 가탁(假託) 선생의 글일 가능성이 크다고 보는 것이지요. 경도 선생이라면 이러한 내용을 써놓았을 까닭이 없기 때문입니다.”

“아참, 그걸 잊고 있었구나. 경도 선생이 당연히 썼을 것으로 생각했는데 그게 아니란 말이지? 왜 그렇게 생각한 거야?”

“경도 선생은 이미 앞서 중화(中和)와 균형(均衡)에 대해서 말씀하셨습니다. 그런 팔자가 가장 좋은 팔자라고 이미 끝을 맺었는데 여기에서 다시 부귀빈천을 논한다는 것은 이미 옥상옥(屋上屋)일 따름이지요. 하나 마나 한 글을 썼다는 것은 경도 선생의 손을 떠난 곳에서 나왔을 것으로 짐작케 하는 까닭입니다.”

“동생의 말을 들으니 그런 것도 같은걸. 그렇다면 이 내용은 틀렸다는 말이야? 이걸 배워야 하는 거야? 아니면 말아야 하는 거야?”

기현주가 혼란스럽다는 듯이 다시 말하자 우창이 웃으며 설명했다.

“참된 스승은 정신(精神)의 풍요(豊饒)와 빈곤(貧困)을 말할 뿐이고 재물의 다과(多寡)는 논하지도 않고 생각지도 않습니다. 그런데 이렇게 재기(財氣)니 문호(門戶)니 하는 것은 수준이 낮아도 한참 낮은 것으로 봐서 가탁 선생의 수준에도 못 미친다고 생각할 수도 있겠습니다. 어쩌면 인족(蚓足) 선생보다는 조금 나은 수준인 것으로 보면 될 것도 같은 생각이 듭니다. 하하~!”

“그렇구나. 동생의 말을 듣고 다시 생각해 보니까 하늘에서 선경을 보며 거닐다가 갑자기 속세의 찌든 풍경을 보는 것처럼 답답한 생각이 들기도 하네. 그렇게 말해주지 않았더라면 내 팔자는 얼마나 많은 재물을 누리고 살 수가 있을지 알아보려고 허둥댔을 텐데 말이야. 호호호~!”

“그것도 나쁘지는 않습니다. 또한 사람이 살아가는 모습이기도 하니까요. 그래도 마치 사주를 연구하는 본질이 이렇게 재물의 다과(多寡)를 살피는 것에 있다는 듯이 확신하면서 말하는 것은 아지랑이를 잡으러 내달리는 사람과 무엇이 다르겠느냐는 생각을 해 봅니다.”

“알았어. 그렇다면 하지장(何知章)은 읽을 필요도 없는 거란 말이지?”

“그래도 됩니다. 다만 사족 선생의 뜻을 살펴보는 것도 해롭지는 않을 것으로 생각이 됩니다. 우선 부자인지 아닌지를 알기 위해서는 재기(財氣)를 알아야 한다는 말이지 않습니까?”

“그래? 실은 그냥 넘어가자고 하면 조금 서운할 뻔했잖아. 그래도 방법이 있으면 알아둬도 좋을 것으로 생각되었거든. 또 무슨 뜻인지 알아보는 것도 좋을 것으로 생각이 되었는데 풀이를 해 주겠다니 고마워. 호호호~!”

기현주가 기뻐하자 우창도 미소를 짓고는 설명했다.

“누님. 재기(財氣)를 무엇이라고 생각하십니까?”

“재기? 그야 정재(正財)와 편재(偏財)를 두고 하는 말이잖아?”

“그러면 왜 재성(財星)이라고 하지 않았을까요?”

“그야 글자를 맞추느라고 그랬겠지? 혹 여기에 다른 의도가 있다고 생각한 거야? 그게 뭐지?”

“어쩌면 재성(財星)을 두고 한 글일 수도 있습니다. 그렇지만 해석하는 것은 또한 우리의 몫이지 않습니까? 이것이 비록 허접하기는 하더라도 이것을 그럴싸하게 윤색(潤色)해서 논리적으로 만든다면 또한 재미있는 글 놀이가 되지 않겠습니까?”

“맞아! 어린아이가 말도 안 되는 말을 하더라도 엄마가 그것을 잘 다듬어서 말이 되게 만드는 것처럼 말이지? 재미있네. 그렇다면 동생은 어떻게 풀이할지 궁금해. 호호호~!”

“실은 재물의 출입을 관장하는 것이 재성이 아니라 용신(用神)이라는 것을 알게 된다면 이 내용이 얼마나 허접한 것인지를 바로 알아볼 수가 있을 것입니다.”

“아니, 그건 처음 듣는 말인걸? 재성을 봐서 재물을 논하고 희기를 따라서 길흉을 논하는 것이 일반적인 해석이 아니었어?”

“맞습니다. 그렇게 해석하기도 하지요. 다만 우창의 말씀을 듣고서 어느 쪽이 더 타당한지 이치에 부합하는지를 생각해 보시면 되겠지요?”

“아, 맞아. 호호호~!”

“재기(財氣)란 용신(用神)의 강왕(强旺)을 말하는 것입니다. 용신이 강하면 사방에서 그 결실로 재물이 모여들어서 일상(日常)을 누리는데 크게 불편하지 않은 것입니다.”

“왜? 어째서 그렇게 말하는 거야?”

“용신은 오행(五行)의 균형(均衡)을 이루는 자가 아닙니까?”

“맞아! 균형을 이뤄서 중화(中和)되는 오행이니까 말이야. 그건 알겠어. 그렇지만 용신을 재물로 본다는 것은 금시초문이야. 이러한 이치를 어떻게 알게 되었던 거야? 그것도 하충 스승님께서 가르쳐 주신 건가?”

“어느 날 문득 이렇게 보는 것이 옳겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 과연 맞는 것인지를 확인해 봤습니다만 크게 틀렸다는 생각은 들지 않았습니다. 누님이 보시기에는 문제가 있어 보이십니까?”

“잘 모르겠어. 갑자기 하늘에서 폭음이 들린 듯이 귀가 먹먹해서 말이야. 좀 더 쉽게 설명해 줘봐. 천천히 생각하면서 정리해야 하겠어.”

기현주는 우창의 말에 얼른 적응이 되지 않아서인지 멍한 표정으로 열심히 우창의 말을 이해하려고 노력하는 모습이 역력했다. 그것을 보면서 우창이 다시 설명을 이었다.

“다시 말씀드리면, ‘재기통문호’는 ‘용신이 문으로 출입한다’는 뜻입니다. 이렇게 해석하는 것이 다소 어색하게 들릴 수도 있습니다만, 곰곰 생각해 보니까 이렇게 보는 것이 오히려 원래의 적천수에서 경도 선생이 말씀하고자 하는 것에 근접하는 것으로 생각이 되었습니다. 그러니까 용신이 문호를 자유롭게 왕래하는 사주를 갖고 살아가는 사람은 구차(苟且)하게 살지 않는다는 이야기가 되는 셈이네요.”

우창의 말을 들으면서도 눈을 깜빡이며 생각하던 기현주가 또 물었다.

“그런가? 일리는 있어. 그런데 자꾸만 먹고 사는데 구차하지 않다고 말하는 것은 무슨 이유지? 그 정도를 누가 부자라고 하겠어? 그래도 명색이 부자라고 하려면 사방으로 십 리가 자기 땅이라고 하거나 장롱에 금송아지가 들어있다거나, 가을에 추수하면 일만 석의 곡식이 곳간에 쌓이는 정도가 되어야 부자라고 하는 것이 아니겠어?”

이렇게 기현주가 정색하고 묻자 우창도 다시 대답 삼아 물었다.

“일리가 있는 말씀입니다. 그런데 부자라고 하는 것을 너무 높고 넓게 키워놓은 듯합니다. 그것은 자연일까요? 아니면 인간의 탐욕일까요? 하루 세 끼니의 밥이 있음에도 쌓아놓지 못해서 안달이 나는 사람이 기준을 높여놓은 것은 아닐까요? 고래(古來)의 성현(聖賢)이 가르친 잘 살아가는 것이 그것을 말하는 것이었을까요?”

우창의 말에 기현주가 잠시 생각하고는 대답했다.

“무슨 뜻인지는 알겠어. 그런데 보통의 사람들이 그렇게 생각한단 말이지. 그렇게 생각하는 사람에게 동생처럼 설명한다면 아마도 그는 하품하고 돌아서지 않을까 싶은 생각이 드는 것은 기우(杞憂)일까?”

“그야 어떻게 생각하느냐에 따라서 판단해야 할 부분이라고 하겠습니다. 의뢰자의 생각을 따라가거나 내 생각으로 이끌거나 둘 중 하나를 선택할 수가 있을 것입니다. 물론 그 중간에서 적절한 조절도 필요할 수가 있겠습니다. 누님은 의뢰자가 묻는 것에 따라가고 싶으십니까?”

이번에는 우창이 기현주에게 물었다. 그러자 기현주는 자기가 생각한 대로 우창에게 말했다.

“내 생각이 고루한지는 모르겠지만 자신이 부자가 될 팔자인지를 묻는데 답하기를 먹고 살 만하니 부자 팔자라고 한다면 그 사람이 동의하겠느냐는 생각이 들었어. 이렇게 서로의 생각 차이가 크다면 아무래도 소통하고 설득하기에 어려움이 있지 않을까?”

“아니, 누님. 왜 구태여 힘들게 설득시키려고 합니까? 그냥 두면 됩니다. 어차피 그 사람은 내 말을 듣거나 듣지 않거나 둘 중 하나입니다. 알아들으면 고맙고 안 들으면 그만입니다. 세상의 금은보화를 모두 준다고 한들 그 사람의 욕망을 채울 방법은 없다는 것을 어렴풋이나마 깨달았거든요. 하하하~!”

기현주는 우창의 설명이 너무 성의가 없다는 생각이 들어서 말했다.

“만약에 자신이 잘 살아갈 것인지를 물으려고 찾아온 사람에게 그런 식으로 말한다면 찾아오는 손님이 없어서 명상관(命相館)을 차렸다가는 이내 문을 닫고 말지 않을까?”

“아마도 그럴 수도 있을 것입니다. 그러나 무엇이 걱정입니까? 그 또한 내 팔자가 기구해서 그렇겠거니 하면서 유유자적(悠悠自適)으로 강호(江湖)를 방랑하면서 즐기면 그뿐일 테니 말입니다. 하하하~!”

“그러니까 동생은 부(富)의 기준이 하루에 삼시(三時)의 밥을 먹을 수 있느냐 없느냐에 있단 말이지?”

“바로 맞추셨습니다. 부자란 그것입니다.”

“정말? 이건 예상 밖의 대답인걸.”

“하루 두 끼를 먹을 수가 있다면 다소 가난한 것이지요. 물론 스스로 원해서 비록 하루에 세 끼 먹을 것이 있지만 조금 먹는 것은 예외입니다. 그리고 한 끼밖에 먹을 양식이 없다면 궁핍(窮乏)한 것입니다. 그보다 못하다면 그것은 논할 방법이 없겠습니다.”

기현주는 그제야 우창의 말이 무슨 뜻인지를 어렴풋이나마 이해되었다.

“아하! 이제 보니까 동생의 기준은 안빈낙도(安貧樂道)구나? 그렇지?”

“바로 그 말씀입니다. 고래(古來)로 성현(聖賢)께서 마음의 풍요(豊饒)를 말했을 뿐, 재물의 다과(多寡)는 논하지 않았습니다. 자평명리(子平命理)가 성현의 가르침이라면 응당 그렇게 풀이하고 말해줘야 하지 않겠습니까? 듣는 사람이 원치 않는 것이야 어찌 학문의 허물이겠습니까? 자신의 탐욕에 찌들어서 그렇다는 것을 누님도 아실 테니 말이지요. 하하하~!”

우창은 그제야 이해한 기현주에게 대답했다. 기현주는 일단 이렇게 방향을 가늠하자 그다음에는 오히려 쉽게 이해했다.

“알겠어. 내가 너무 속물(俗物)스럽게 하지장을 이해했었네. 그러니까 그 팔자에서 용신이 활동할 수가 있는 상황이라고 볼 수가 있다면 그 사람은 의식(衣食)에 궁색(窮塞)하지는 않을 것으로 이해하면 된단 말이지? 그리고 이렇게 살아간다면 또한 부자라고 해야 한다는 말이고?”

“맞습니다. 누님. 하하~!”

그러자 기현주는 마음에 걸리는 것이 있었는지 다시 우창에게 물었다.

“알았어. 그렇다면 어떤 사람의 재산이 백만금(百萬金)이어서 온 고을의 땅이 모두 자신의 소유라고 한다면 그 사람은 어째서 그렇게 잘 사는 거야? 용신이 강하면 그렇게 되는 건가?”

“그 또한 새옹지마(塞翁之馬)일 뿐이지요. 달리 의미가 없습니다. 오늘은 부유하다가 내일은 빈곤해지는 것도 여반장(如反掌)이니 말이지요. 하루의 양식이 있어도 부자이고, 한 달의 양식이 쌓여있어도 부자이고, 한 해의 양식이 싸여있어도 또한 부자입니다.”

“하긴 그래. 부자가 삼대(三代)를 이어질 수는 없다는 말도 있으니 말이야. 그런데 드물게는 대대손손으로 부유한 집도 있기는 하잖아?”

“누님.”

우창이 기현주의 정신을 집중하게 하려고 불렀다.

“응, 내가 자꾸 정신이 없는 소리만 하지?”

“부귀영화(富貴榮華)가 부러우십니까?”

갑자기 이렇게 묻자 기현주가 적이 당황했다.

“아니, 그게 싫을 리는 없잖아?”

기현주가 얼떨결에 이렇게 반문하자 우창이 다시 말했다.

“누님은 지혜로운 삶을 원하십니까? 부유한 삶을 원하십니까?”

“어? 그렇게 묻는다면 물론 지혜로운 삶을 원하지. 그건 당연하잖아?”

“어느 성현도 부유한 삶을 칭송하지 않았습니다. 오히려 재물을 번뇌로 보고 있으면서 그것이 부족하여 헐벗은 사람들을 만나게 되면 자신의 것을 퍼주려는 생각은 했지만 말이지요.”

“그걸 누가 몰라? 그래도 욕망이라는 것도 있잖아. 호호~!”

기현주가 속내를 들켰다는 듯이 멋쩍게 웃으며 말했다.

“이 학문은 비위를 맞춰주려고 성현이 애써 이치를 찾아서 고행하셨던 것은 아니라고 여깁니다. 허망한 생각으로 온갖 고통에서 허우적대고 있을 적에 그것을 찾아서 꺼내주고 자유롭게 해 주는 방편을 삼으려고 연구하신 것으로 생각합니다. 그러니까 귀를 기울이는 사람에게는 설명해 주고, 귀를 막고 자기가 원하는 답만 달라고 보채는 사람에게는 그냥 웃어주면 될 따름이지요.”

우창이 이렇게 말하자 이야기에 빠져서 숨소리도 없이 귀를 기울이던 갈만이 우창에게 말했다.

“스승님. 참으로 멋진 가르침입니다. 성현의 가르침이 이와 같다는 것은 고통에 잠긴 중생을 너무 아끼고 사랑하셨기 때문이라고 하겠습니다. 그러니까 사족 선생도 어떤 의미로 이러한 하지장을 썼는지는 모르겠으나 스승님의 말씀을 듣고서 생각해 보니 과연 이렇게 생각하는 것이 옳다는 것을 깨달았습니다.”

“오, 그런가? 다행이군. 하하~!”

“제 고향에서는 가진 자는 항상 없는 자에게 베풀어야 한다는 것을 가문의 가르침으로 전승(傳承)하는 것으로 알고 있습니다. 이것을 ‘지위고책임중(地位高責任重)’이라고 해서 존중하기 때문에 부유해도 존경받고 빈한해도 무시당하지 않습니다. 지위가 높은 자는 책임도 중대(重大)하기 때문에 있는 자는 없는 자를 생각하고 나눌 줄을 알아야 한다고 가르치지요. 물론 그중에서도 탐욕으로 물든 사람이 왜 없겠습니까만 분위기가 그렇기에 자신의 욕망이 있어도 눈치를 살피게 되곤 합니다. 그래서 멋진 부자라고도 하지요. 그것을 신사(紳士)라고 부릅니다.”

“신사? 그건 무슨 뜻인가?”

“예, 교양(敎養)을 풍부하게 갖추고 재물이 많아도 염치(廉恥)가 있으며 불행한 사람을 만나면 도와주지 못해서 안타까워합니다. 교만(驕慢)으로 남을 업신여기지 않으니 그런 사람을 일러서 신사라고 합니다.”

“아, 군자(君子)를 말하는구나. 그런 사람을 우리는 군자라고 한다네. 품격이 흡사 ‘제왕의 풍모를 갖는 사람’이라는 뜻이지. 과연 서로간의 거리는 동서(東西)로 수억만 리로 멀리 떨어져 있다고 해도 생각하는 것은 별반 다르지 않구나. 과연 정도(正道)는 그러함을.”

“맞습니다. 스승님. 있으면 있는 대로 즐기면서 나눌 줄을 알고, 없으면 없는 대로 구차하지 않습니다. 과연 부자라고 하는 것의 의미는 삶의 우선순위가 될 수가 없다는 것을 어려서부터 배웠는데 오늘 스승님의 가르침을 듣고 보니까 인간의 탐욕은 참으로 쓸 데가 없다는 것을 절실히 깨닫겠습니다.”

이렇게 말한 갈만이 합장하고 열심히 이야기를 적었다. 그것을 보면서 기현주가 다시 말했다.

“동생의 말을 들으면서 다시 생각해 보니까 과연 세상의 사람들이 얼마나 탐욕에 얼룩져서 흡사 굶은 범처럼 물욕에 사로잡혀 있다는 것을 비로소 알겠어. 그리고 나도 어느 사이에 그러한 영향을 받아서 생각에 물이 들어버렸던가 봐. 오늘 동생의 가르침이 아니었다면 언제까지나 당연한 것으로 생각하고 있을 것이잖아? 이만큼 여유롭게 사는 것은 당연하다고 생각했는데 이제 보니까 참으로 조상의 도움으로 이렇게 살아가고 있다는 생각이 들었어. 이것은 팔자라기보다는 조상이 남겨준 유산으로 누리게 된 것이니 내 능력이라고 할 수가 없잖아.”

기현주의 말에 우창이 빙그레 미소를 지으며 고개를 끄덕였다. 그러자 순간 뭔가 떠올랐다는 듯이 기현주가 감탄하며 말했다.

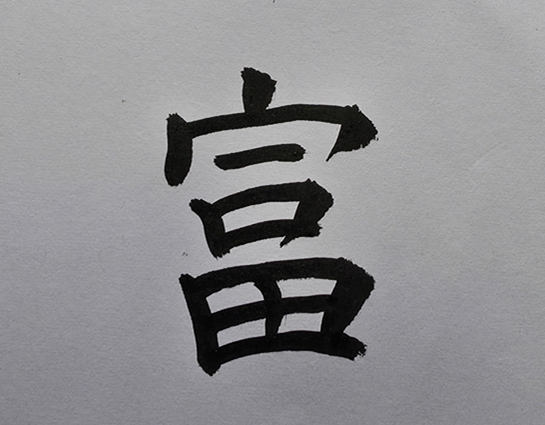

“어머! 그래서 부(富)자에는 황금을 나타내는 금(金)자나 돈을 나타내는 패(貝)자가 없는 것이었어? 이제야 그 뜻을 알 것 같은걸.”

기현주의 말에 우창이 붓을 들어서 글자를 썼다.

기현주가 우창이 쓴 부(富)자를 보면서 다시 말했다.

“그러니까 말이야! 어쩌면 아직까지 이 간단한 글자의 이치도 생각해 보지 않았을까. 어디 동생이 설명해 줘봐.”

기현주가 우창에게 재촉하자 우창이 글자를 풀이했다.

“풀이도 간단합니다. 이슬과 눈 비를 피할 집[宀]은 있어야 하겠습니다. 소유권이 누구에게 있든 그것은 다음 문제입니다. 그러니까 남의 집에 살아도 무관하다는 뜻입니다.”

“오호~ 그렇구나. 그것도 생각해 볼 점이었네. 호호호~!”

“다음으로 올바른 정신[一]은 있어야 하겠습니다. 이것은 사주에서 본다면 일간(日干)이라고 할 수 있겠습니다.”

“그냥 하나라고만 생각했는데 그렇게 깊은 뜻이 있었어?”

“물론 하나도 맞습니다. 여기에서의 하나는 세상천지에 어디에서도 존재할 수가 없는 오직 하나이니 자기의 존재(存在)라고 보는 것이 타당할 것입니다.”

“그렇겠네. 그 생각은 못 했어. 그리고 그 아래의 입 구(口)는?”

기현주가 얼른 다음 글자를 풀이하면서 물었다.

“에구 누님도 참, 우물에서 숭늉을 달라시겠습니다. 하하하~!”

“그런가? 내가 좀 그렇지? 호호~!”

“맞습니다. 입입니다. 먹고 살아야 하니까요. 이 문제는 참으로 중요하기에 부(富)자에서 빠질 수가 없는 것으로 보겠습니다.”

“내 그럴 줄 알았어. 그렇다면 그 아래의 밭 전(田)은 전답이 있어야 한다는 말이잖아? 그래야 먹고 살 동식물을 키울테니 말이야.”

“그것도 틀린 것은 아닙니다만......”

우창이 말꼬리를 흐리자 기현주가 얼른 눈치를 채고 물었다.

“그렇지? 내가 또 헛다리를 짚은 거지? 무슨 뜻인지 설명해 줘봐.”

“헛다리라니요. 맞는 말씀입니다. 다만 우창이 생각하기에 그것은 내 소유의 전답이 아니라 일을 할 수가 있는 터전을 의미하는 것이 아닐까 싶어서 해 본 생각이었습니다.”

“어? 그래? 그 생각도 못 했는걸.”

“그러니까 내 땅이든 남의 땅이든, 혹은 내 집이든 남의 집이든 일을 할 곳만 있으면 부자(富者)라는 의미로 생각하면 어떨까 싶었지요.”

“맞네 맞아~! 동생의 말이 틀림없겠어.”

기현주가 손뼉을 치면서 동조했다.

“여기에 금(金)이나 패(貝)를 붙이지 않았던 창힐(倉詰) 할배의 깊은 뜻을 어렴풋이나마 이해할 수가 있지 싶습니다. 그러고 보니까 창씨(倉氏) 어른도 세상의 이치를 관통하고 있었다는 것도 헤아릴 수가 있지 않겠습니까?”

“창씨라니 그 분은 또 어떤 고인이지?”

“아, 문자(文字)를 처음으로 만든 분이라고 알고 있습니다. 하하~!”

“아, 난 또. 호호~! 그랬구나. 듣고 보니까 그렇네. 깊은 이치를 깨닫지 않고서야 그렇게 부(富)자를 만들었을 리가 없겠어.”

“이제 누님은 부자에 대해서 확실하게 깨달으신 것 같습니다. 축하드립니다. 그렇다면 다음 구절도 살펴보시겠습니까?”

우창의 말에 기현주가 정신을 차렸다는 듯이 말했다.

“정말 공부는 스승이 꼭 필요한 이유가 있었던 거야. 오늘 내가 혼자서 부자에 대한 글을 읽었더라면 오로지 재성(財星)의 동태를 살펴서 재산을 얼마나 누리고 살게 될 것인지만 생각하면서 그 위에 또 다른 세상이 있다는 것은 전혀 생각하지도 못했을테니 말이야. 그래서 나도 광덕처럼 감사한 마음으로 합장하는 거야. 호호~!”

기현주가 합장하며 이렇게 말하자 우창도 미소로 감사의 마음을 받았다. 그러고는 다시 말을 이었다.

“부자(富者)에 대해 열심히 공부하셨으니 이제 귀자(貴者)를 살펴봐도 되겠습니다. 과연 어떤 사람이 귀한 것인지 어떻게 살아야 하는 것인지를 생각하다가 보면 또 부귀(富貴)의 의미가 새롭게 느껴질 수도 있지 않겠나 싶습니다. 하하~!”

우창의 말에 기현주도 미소를 짓고는 다음 구절을 들여다봤다. 우창은 그사이에 차를 한 모금 마셨다.