[7] 주역의 상경(上經)은 이래야 하지 않을까?

작성일

2013-06-09 07:27

조회

2361

[7] 주역의 상경(上經)은 이래야 하지 않을까?

주역은 상경과 하경으로 나눠져 있다. 막상 공부를 하려고 살펴보니 상경은 30개의 괘로 구성되어 있고, 하경은 34개의 괘로 구성이 되어 있다는 것을 알았다. 이것을 외우다가 지루해서 문득 괘상을 들여다 보고 있노라니 또 구름이 일어난다. 이른바 '의문의 구름'이다. 건괘 다음에 곤괘가 오는 것도 납득이 되지 않는데 그 다음에 붙어있는 세 번째의 괘가 왜 준괘(屯卦)인지를 이해할 수가 없어서 또 머리가득 물음표를 달고 다녔다.

주역의 상경이나 하경이 괘의 형상에 따른 것이 아니라 풀이가 되어있는 의미에 의해서 구분이 되었다고 한다면 그것은 이해가 된다. 물론 나중에 각각의 괘에 대한 공부를 해 보면 알게 될 것이다. 그렇지만 주역은 뭐니뭐니해도 괘상이 아닌가? 그렇다면 괘상의 배열이 중요하다고 생각하는데 그런 관점에서 본다면 주역의 배열은 초학자가 보기에는 참으로 난해하고 어수선하고 정신이 없다는 생각을 하는 것이 무리도 아닐 것이다. 그러니까 절대적으로 초학자의 관점이라는 단서를 반드시 붙여야만 한다.

그럼 어쨌어야 한단 말이냐?

坤 復 臨 泰 大壯 夬 乾 姤 遯 否 觀 剝

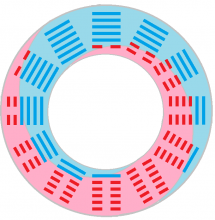

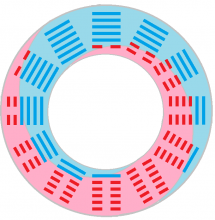

그렇다. 낭월의 소견으로는 상경과 하경으로 나누고자 했다면 상경은 위와 같은 배열로 되어 있어야 한다는 생각이 들었다. 이렇게 그림을 만들어 놓고 보니까 아름답기조차 하다. 그리고 눈이 밝으신 벗님이 보신다면 당연히 12개월의 대표괘라는 것도 알 수 있을 것이다.

[易學網]에서 발견한 그림이다. 이것을 12벽(辟)괘라고도 하고 12소식(消息)괘라고도 한다는데 태극의 모양을 나타내는 것으로 본다면 매우 깔끔한 그림으로 정리가 되었다고 봐도 되겠다.

이렇게 하여 상경이 만들어 진다면 자연스러움에 대해서 편안하게 바라볼 수 있지 않았을까 싶다. 그렇다면 하경은 또 어떻게 정리를 해야 할 것인지도 생각해 봐야 하겠다. 어딘가에서 읽은 글에는 주역의 64괘와 간지의 60갑자에서 숫자로만 봐서 오차에 있는 4개의 괘가 있는데 이것을 제외하고서 60괘로 대입을 한 사람이 소강절이라고 하는 말이 있었다. 그리고 제외하는 괘는 바로 건곤감리(乾坤坎離)라는 것이다. 여기에서 또 한 생각이 번개처럼 스치고 지나간다. 그래서 하경의 시종(始終)을 감리로 생각해 보자는 것이다.

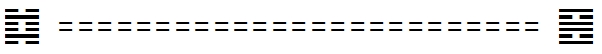

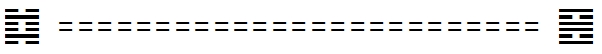

坎 -------------------------------------------------------- 離

하경은 이렇게 감리로 논하면 어떨까 싶은 생각을 해 봤다. 수화(水火)는 만물의 삶에 영향을 미치는 가장 큰 원소이기 때문이다. 그래서 하경의 시작은 수(水)를 의미하는 감괘가 자리를 잡고 맨 마지막에는 화(火)를 의미하는 리괘가 자리를 잡은 다음에 그 중간에는 나머지 50개의 괘상을 적절하게 배열한다면 또한 뭔가 그림이 나오지 않을까 싶은 생각을 해 본다.

물론 주역의 의미가 괘상에만 있는 것이 아니기 때문에 이렇게만 생각하는 것은 협소한 관점이 될 것이다. 그러니까 풀이의 의미를 다 알고 난다면 괘상도 하나의 부호에 불과할 뿐이고 실제로는 그 속에 들어있는 의미를 이해하는 것이 더 중요할 것이고 아마도 여기에 대해서 별다른 반론이 없는 것은 낭월과 같은 초보자의 생각일 뿐이고 전문적으로 분석하게 되면 그 속에 흐르고 있는 진리의 모습이 존재할 것이라는 생각을 해 본다.

그나저나 보면 볼수록 감탄보다는 의문만 뭉게구름처럼 피어오르니 이래가지고서는 주역공부는 시작도 하지 못하고 문전에서 어정거리다가 10년을 보내게 되는 것이 아닐까 싶은 불길한 예감도 슬며시 일어난다. 그렇지만 구름을 덮어 둔 채로 그냥 진행하는 것은 더더구나 쉽지 않은 고로 누군가 해답을 알고 있는 사람도 있겠지 싶은 마음에 생각이 흐르는대로 일단 맡겨본다.

상경을 12계절의 괘로 놓고, 하경을 그 외의 괘로 놓는 것이 타당하지 않을까 싶은 생각을 해 본 것은 타로카드의 구조를 보면서 떠올려 본 생각이다. 타로카드의 구조는 주(主)카드에 해당하는 22장의 카드가 있는데 이것은 1번의 마법사로 시작을 해서 22번의 바보로 끝나는 긴 여정의 행로를 담고 있다. 그런데 여정이란 한 해의 세월이 흐르는 것으로 대입을 해 보면 일리가 있어보이기도 한다.

그리고 부(副)카드가 되는 나머지 56장은 각기 네 가지의 그룹으로 나뉘어서 변화를 나타내고 있는데 이것은 감괘에서 리괘까지의 52개의 괘상으로 나타낸 것과 비교를 한다면 서로 약간이나마 소통이 되는 의미도 있지 안을까 싶은 숫자놀음도 떠올려 볼 수 있을 것 같다. 그러니까 12개의 괘는 22장의 주카드와 뭔가 닮아있고, 52개의 괘는 부카드의 56과 뭔가 모르게 닮았지 않은가 싶은 생각을 해 봤는데 이것을 구체적으로 대입할 수는 없을 것이다.

주역에서의 네 그룹을 생각해 보니까 문왕이 말했다던 길흉회인(吉凶悔吝)으로 분류를 한다면 각각의 괘가 13가지로 나눠진다. 물론 길흉회인이 좀 애미한 면이 있다면 쉽게 생각해서 길흉화복(吉凶禍福)으로 분류를 해도 무방하다. 그러니까 괘를 공부한 다음에 이러한 관점으로 정렬을 한다면 하경의 배열도 어느 정도 윤곽이 드러날 수 있지 않을까 싶은 생각을 해 본다. 괘에는 절대적인 길흉이 있는 것은 아니지만 그래도 의미로 봐서 길괘와 흉괘가 있다고 한다면 분류를 할 수가 있을 것이므로 가능하다면 다시 판을 짜 볼 수도 있을 것 같다는 막연한 생각을 해 본다.

그렇지만 구조적으로 본다면 서로 통하는 의미가 있지 않을까 싶은 생각이 퍼뜩 들었을 뿐이니 이것으로 서로 소통할 수 있는 통로로 삼을 수는 없더라도 기본적인 주역이 어차피 상경 32와 하경 32로 나뉜 것이 아닌 바에는 이렇게 분류의 기울기가 차이난다고 하더라도 문제가 될 것은 없지 않을까 싶은 생각을 해 본다.

주역과 타로의 구조를 생각하다가 보니까 간지(干支)도 슬며시 끼여들고 싶어한다. 간지의 22글자와 간지조합의 60세트도 뭔가 알은 체를 해 달라고 하는 것 같아서 문득 떠올려 본다. 그러니까 육갑도 상경과 하경으로 나눈다면 또한 이렇게 구분을 할 수도 있지 않을까 싶은 생각을 해 보니까 뭔가 숫자가 그 언저리에서 뱅뱅 돌고 있는 것 같은 착각이 일어난다.

주역은 상경과 하경으로 나눠져 있다. 막상 공부를 하려고 살펴보니 상경은 30개의 괘로 구성되어 있고, 하경은 34개의 괘로 구성이 되어 있다는 것을 알았다. 이것을 외우다가 지루해서 문득 괘상을 들여다 보고 있노라니 또 구름이 일어난다. 이른바 '의문의 구름'이다. 건괘 다음에 곤괘가 오는 것도 납득이 되지 않는데 그 다음에 붙어있는 세 번째의 괘가 왜 준괘(屯卦)인지를 이해할 수가 없어서 또 머리가득 물음표를 달고 다녔다.

주역의 상경이나 하경이 괘의 형상에 따른 것이 아니라 풀이가 되어있는 의미에 의해서 구분이 되었다고 한다면 그것은 이해가 된다. 물론 나중에 각각의 괘에 대한 공부를 해 보면 알게 될 것이다. 그렇지만 주역은 뭐니뭐니해도 괘상이 아닌가? 그렇다면 괘상의 배열이 중요하다고 생각하는데 그런 관점에서 본다면 주역의 배열은 초학자가 보기에는 참으로 난해하고 어수선하고 정신이 없다는 생각을 하는 것이 무리도 아닐 것이다. 그러니까 절대적으로 초학자의 관점이라는 단서를 반드시 붙여야만 한다.

그럼 어쨌어야 한단 말이냐?

坤 復 臨 泰 大壯 夬 乾 姤 遯 否 觀 剝

그렇다. 낭월의 소견으로는 상경과 하경으로 나누고자 했다면 상경은 위와 같은 배열로 되어 있어야 한다는 생각이 들었다. 이렇게 그림을 만들어 놓고 보니까 아름답기조차 하다. 그리고 눈이 밝으신 벗님이 보신다면 당연히 12개월의 대표괘라는 것도 알 수 있을 것이다.

[易學網]에서 발견한 그림이다. 이것을 12벽(辟)괘라고도 하고 12소식(消息)괘라고도 한다는데 태극의 모양을 나타내는 것으로 본다면 매우 깔끔한 그림으로 정리가 되었다고 봐도 되겠다.

이렇게 하여 상경이 만들어 진다면 자연스러움에 대해서 편안하게 바라볼 수 있지 않았을까 싶다. 그렇다면 하경은 또 어떻게 정리를 해야 할 것인지도 생각해 봐야 하겠다. 어딘가에서 읽은 글에는 주역의 64괘와 간지의 60갑자에서 숫자로만 봐서 오차에 있는 4개의 괘가 있는데 이것을 제외하고서 60괘로 대입을 한 사람이 소강절이라고 하는 말이 있었다. 그리고 제외하는 괘는 바로 건곤감리(乾坤坎離)라는 것이다. 여기에서 또 한 생각이 번개처럼 스치고 지나간다. 그래서 하경의 시종(始終)을 감리로 생각해 보자는 것이다.

坎 -------------------------------------------------------- 離

하경은 이렇게 감리로 논하면 어떨까 싶은 생각을 해 봤다. 수화(水火)는 만물의 삶에 영향을 미치는 가장 큰 원소이기 때문이다. 그래서 하경의 시작은 수(水)를 의미하는 감괘가 자리를 잡고 맨 마지막에는 화(火)를 의미하는 리괘가 자리를 잡은 다음에 그 중간에는 나머지 50개의 괘상을 적절하게 배열한다면 또한 뭔가 그림이 나오지 않을까 싶은 생각을 해 본다.

물론 주역의 의미가 괘상에만 있는 것이 아니기 때문에 이렇게만 생각하는 것은 협소한 관점이 될 것이다. 그러니까 풀이의 의미를 다 알고 난다면 괘상도 하나의 부호에 불과할 뿐이고 실제로는 그 속에 들어있는 의미를 이해하는 것이 더 중요할 것이고 아마도 여기에 대해서 별다른 반론이 없는 것은 낭월과 같은 초보자의 생각일 뿐이고 전문적으로 분석하게 되면 그 속에 흐르고 있는 진리의 모습이 존재할 것이라는 생각을 해 본다.

그나저나 보면 볼수록 감탄보다는 의문만 뭉게구름처럼 피어오르니 이래가지고서는 주역공부는 시작도 하지 못하고 문전에서 어정거리다가 10년을 보내게 되는 것이 아닐까 싶은 불길한 예감도 슬며시 일어난다. 그렇지만 구름을 덮어 둔 채로 그냥 진행하는 것은 더더구나 쉽지 않은 고로 누군가 해답을 알고 있는 사람도 있겠지 싶은 마음에 생각이 흐르는대로 일단 맡겨본다.

상경을 12계절의 괘로 놓고, 하경을 그 외의 괘로 놓는 것이 타당하지 않을까 싶은 생각을 해 본 것은 타로카드의 구조를 보면서 떠올려 본 생각이다. 타로카드의 구조는 주(主)카드에 해당하는 22장의 카드가 있는데 이것은 1번의 마법사로 시작을 해서 22번의 바보로 끝나는 긴 여정의 행로를 담고 있다. 그런데 여정이란 한 해의 세월이 흐르는 것으로 대입을 해 보면 일리가 있어보이기도 한다.

그리고 부(副)카드가 되는 나머지 56장은 각기 네 가지의 그룹으로 나뉘어서 변화를 나타내고 있는데 이것은 감괘에서 리괘까지의 52개의 괘상으로 나타낸 것과 비교를 한다면 서로 약간이나마 소통이 되는 의미도 있지 안을까 싶은 숫자놀음도 떠올려 볼 수 있을 것 같다. 그러니까 12개의 괘는 22장의 주카드와 뭔가 닮아있고, 52개의 괘는 부카드의 56과 뭔가 모르게 닮았지 않은가 싶은 생각을 해 봤는데 이것을 구체적으로 대입할 수는 없을 것이다.

주역에서의 네 그룹을 생각해 보니까 문왕이 말했다던 길흉회인(吉凶悔吝)으로 분류를 한다면 각각의 괘가 13가지로 나눠진다. 물론 길흉회인이 좀 애미한 면이 있다면 쉽게 생각해서 길흉화복(吉凶禍福)으로 분류를 해도 무방하다. 그러니까 괘를 공부한 다음에 이러한 관점으로 정렬을 한다면 하경의 배열도 어느 정도 윤곽이 드러날 수 있지 않을까 싶은 생각을 해 본다. 괘에는 절대적인 길흉이 있는 것은 아니지만 그래도 의미로 봐서 길괘와 흉괘가 있다고 한다면 분류를 할 수가 있을 것이므로 가능하다면 다시 판을 짜 볼 수도 있을 것 같다는 막연한 생각을 해 본다.

그렇지만 구조적으로 본다면 서로 통하는 의미가 있지 않을까 싶은 생각이 퍼뜩 들었을 뿐이니 이것으로 서로 소통할 수 있는 통로로 삼을 수는 없더라도 기본적인 주역이 어차피 상경 32와 하경 32로 나뉜 것이 아닌 바에는 이렇게 분류의 기울기가 차이난다고 하더라도 문제가 될 것은 없지 않을까 싶은 생각을 해 본다.

주역과 타로의 구조를 생각하다가 보니까 간지(干支)도 슬며시 끼여들고 싶어한다. 간지의 22글자와 간지조합의 60세트도 뭔가 알은 체를 해 달라고 하는 것 같아서 문득 떠올려 본다. 그러니까 육갑도 상경과 하경으로 나눈다면 또한 이렇게 구분을 할 수도 있지 않을까 싶은 생각을 해 보니까 뭔가 숫자가 그 언저리에서 뱅뱅 돌고 있는 것 같은 착각이 일어난다.