[161] 제13장 형상론(形象論)/ 4. 시종(始終)의 고찰(考察)

작성일

2017-04-01 07:17

조회

1757

[161] 제13장 형상론(形象論)

4. 시종(始終)의 고찰(考察)

=======================

“문득, 관살(官殺)로 시작을 삼고, 재성(財星)으로 결실을 삼는 것보다도 다른 것으로 시종(始終)을 삼으면 어떻게 될 것인지를 생각했어요.”

“그래? 어디 그 이야기를 좀 들어볼까?”

“그런데 임싸부~! 우선 시작은 어디에서 해야 하는 건지를 좀 상세히 알았으면 좋겠어요. 연간(年干)에서 시작하는 것인지, 아니면 시지(時支)에서부터 해도 되는 것인지가 좀 궁금하거든요.”

“그야 아무렴 어떨까? 흐름이란 생생지도(生生之道)로 이어지는 것이라면 다 좋은 것이지. 다만 그 흐름이 길면 길수록 좋다는 조건이 붙는다는 것이지.”

“이에 어울리는 사주가 있으면 하나 보여 줘요. 그럼 더 도움이 될 것 같아서 말이지요.”

“그럴까? 어디 보자.”

이렇게 말을 한 고월은 쌓여있는 자료 더미를 한 참 뒤졌다.

“오, 여기 있군. 어디 살펴보도록 하세.”

그러면서 옮겨 적었다.

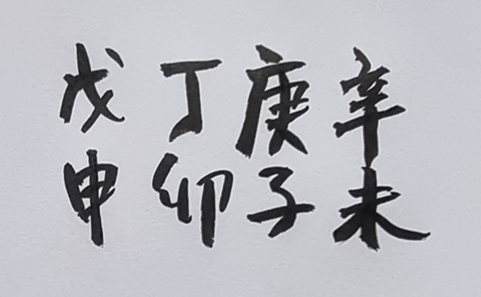

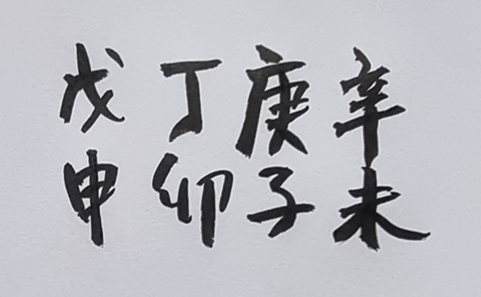

“자, 이 사주를 보면 어디에서 시작해서 어디에서 끝나는지 알 수가 있을 것이니 살펴보게.”

“일간(日干)의 정화(丁火)는 일지(日支)의 묘목(卯木)에서 생을 받고, 묘목은 다시 월지(月支)의 자수(子水)에서 생을 받고 다시 자수는 월간(月干)의 경금(庚金)에서 생을 받는데, 경금은 생을 더 받을 곳이 없네요.”

“그렇다면 경(庚)이 근원(根源)이 된다고 보면 되겠네. 끝나는 곳은 어디이지?”

“다시, 정화는 무토(戊土)를 생하고, 무토는 신금(申金)을 생하는데 더 생할 곳이 없어요.”

“그렇다면 이제 시작(始作)과 종결(終結)의 자리를 알겠지?”

“그렇다면 경(庚)에서 시작해서 신(申)에서 끝나니까 재성(財星)에서 시작하여 재성(財星)으로 끝이 나는 것이네요. 이것은 관살(官殺)에서 시작하고 재성에서 끝나는 것보다도 더 좋은 것이라고 해야 하겠죠?”

“옳지, 잘 이해하셨네. 그렇게만 정리한다면 시작은 무엇이고, 끝은 무엇인지를 잘 알 수가 있을 것이네. 또 중간에 무엇인가 막고 있다면 그것은 흐름이 끊긴 것이라고 할 수도 있다네.”

“월지(月支)의 자(子)가 오(午)로 변한다면, 흐름은 인성(印星)인 묘(卯)에서 시작해서 신(申)으로 끝나니까, 인성에서 시작하여 재성으로 끝난다고 하겠어요.”

“당연하지. 그렇다면 또 만약에 시주(時柱)가 무술(戊戌)이라면?”

“그렇다면, 인성에서 시작하여 상관(傷官)에서 끝나네요. 흐름이 매우 짧다고 해야 하겠어요.”

“흐름이 길고 짧은 것에 대해서도 이해를 잘 했네. 그럼 다음 이야기로 넘어가는 것에 대해서 문제가 없겠지?”

“물론이죠. 설명을 듣고 보니 의외로 간단하네요. 호호~!”

“가령, 재성으로 시작해서 식상으로 끝을 낸다면?”

“그 말씀은, 재성이 관살을 생하고, 관살은 인성을 생하고, 인성은 다시 일간을 생하여 일간이 식상을 생한다는 말씀이잖아요?”

“그렇지. 틀림없이 이해를 하셨네.”

“그렇게 되면, 기술은 좋은데 결실은 없다고 하면 말이 안 될까요?”

“왜 안 되겠나. 되고 말고지.”

“아, 그렇다면 노력만 열심히 하고 결실은 보지 못하겠네요.”

“그렇겠지.”

“안타까워요.”

“그런 경우도 있는 것이 또한 인생이겠지.”

“도공(陶工)이 열심히 연구해서 멋진 작품을 만들어 놓고는 명이 짧아서 빛을 보지 못하고 세상을 떠나는 것이라고 할 수도 있잖아요?”

“그렇겠지.”

“그럼 어떡해요? 눈이나 감을 수가 있겠어요?”

“아쉽겠지. 그런 사람이 어디 한 둘이겠나?”

“그래도요. 결실을 보지 못한다는 것은 참 아쉽죠.”

“그리고 사후(死後)에 빛을 보게 되는 경우라고 할 수도 있겠군.”

“죽고 난 다음에 빛을 보면 뭘 하겠어요.”

“그러나 또한 그것조차도 운명이라고 생각해야겠지?”

“무슨 운명이 그래요?”

“사주에 재성(財星)이 없으면 그렇게 될 수도 있다네.”

“아, 재성이 없으면 결실을 보기가 어렵단 뜻이군요.”

“맞아. 그래서 특별히 노력을 더 해야 하겠지.”

“그건 참 슬픈 일이에요.”

“그렇다면 식상으로 마무리를 하는 것은 안타깝다고 하겠지만 비겁으로 마무리를 하면 어떻게 될까?”

“참, 그렇게도 생각을 해 봐야 하겠네요.”

“식상이라도 있는 사람은 그나마 자기 능력을 발휘라도 해 보지 않겠느냔 말을 할 수가 있다는 이야기야.”

“정말 그렇겠는걸요. 거기에 비하면 비겁으로 끝을 내는 것보다는 훨씬 낫다고 하겠는걸요.”

“이렇게 모든 것은 상대적인 기준으로 저울질을 해 봐야지.”

“비겁으로 끝을 낸다는 것은 뭐예요. 그냥 먹고 살다가 끝난다는 것이잖아요? 이건 뭐예요?”

“뭐긴 뭐겠는가? 그것도 또한 인생이라는 이야기지.”

“정말 의미가 없는 삶이 될 수도 있겠네요.”

“사실은 그렇게 살다가 떠나는 사람이 대다수일 수도 있지 않을까?”

“그럴 수도 있겠네요. 그야말로 의미 없는 삶이라고 할 수도 있겠어요.”

“자, 여기에서 양상(兩象)이나 독상(獨象)을 생각해 볼까?”

“양상은 흘러갈 것도 없잖아요? 독상은 더 말을 할 것도 없고요.”

“그래서 굵고 짧게 살다가 가는 모습으로 생각을 할 수도 있지.”

“뭐, 그것도 괜찮긴 하겠네요.”

“무사(武士)는 굵고 짧은 길을 선택할 수도 있고, 문사(文士)는 가늘고 긴 길을 선택할 수도 있겠지.”

“어머, 그건 왜죠?”

“학문은 하루아침에 이뤄지는 것이 아닌데 굵고 짧게 한다면 아무것도 이루지 못할 것이란 의미이지.”

“그건 아니죠~! 그럼 무예는 뭐 하루아침에 된다고 생각하세요?”

“그렇진 않겠지만, 한 방에 장군도 되고 왕도 되는 것은 글만 읽어서는 될 일이 아니기 때문에 굵고 짧게 살려는 사람에게 적합하다고 보네.”

“듣고 보니까 그럴싸한걸요.”

“그렇다면 양상(兩象)이나 독상(獨象)은 무인(武人)에게 어울린다고 하면 안 될까요?”

“왜 안 되겠나. 전상(全象)은 문인(文人)에게 어울린다고 볼 수도 있겠지.”

“그래서 학자는 머리가 허옇게 되도록 학문을 논하시는군요.”

“그래서 늙을수록 빛나는 지혜를 갖추게 되는 거라고 보네.”

“맞아요~! 동감이에요.”

“그렇다면 비겁에서 시작해서 인성에서 끝이 나면 또 어떨까?”

“상상이 안 되는데요. 인성에서 비겁으로 흐르는데 비겁에서 인성으로 진행이 된다는 것은 어떤 상황일까요?”

“가령, 연주(年柱)에 비겁이 있고, 흘러서 시주(時柱)에 인성이 있다면 그러한 의미를 부여할 수도 있겠지?”

“아, 그런 형태를 말씀하시는 거로군요.”

“더구나 관살(官殺)에서 종(終)이 된다면 또 어떨까?”

“그건 재성에서 시작해서 관살에서 끝난단 말이죠?”

“그렇지.”

“참 뭔가 뒤엉킨 느낌이 드는걸요.”

“자, 이러한 이야기를 들은 다음에 다시 재성에서 마무리를 짓는다는 것에 대해서 생각해 보셔봐.”

“다른 경우와 비교해서 이해를 해 보니까, 정말 재성으로 마무리를 한다는 것은 아름답다는 생각이 저절로 드는걸요.”

“그래서 전상은 재지(財地)를 좋아한다는 의미가 나온 걸로 보네.”

“이해가 되었어요. 충분히요~!”

“전상(全象)이 재지로 가더라도 재신(財神)이 왕성(旺盛)하기를 바란다는 말로 매듭을 지었군.”

“그것은 이해할 수 있을 거 같아요.”

“어디 설명해 보시게.”

“결실에 해당하는 재성이 왕성하다는 것은 풍요로운 수확을 의미하니까 그런 것이잖아요?”

“틀림없이 이해하셨군.”

“정말 경도 스승님은 참 자상하기도 하셔요.”

“그렇지?”

“그럼요~! 이렇게 구구절절 살펴서 후학을 걱정하는 마음이 그대로 느껴지는 것 같아요.”

“맞아~! 그러한 노파심(老婆心)으로 글을 쓴 것을 보면 적어도 경도 스승님의 나이가 60세는 넘어서 쓴 것이라는 짐작을 해 볼 수가 있지.”

“글에 나이는 없잖아요?”

“나이는 없지만 마음은 있잖은가?”

“마음이요? 아, 노파심이라는 것을 말씀하신 거죠?”

“젊어서 쓴 글과 나이 들어서 쓴 글이 같을까?”

“다르겠어요. 우왕~! 멋진 생각이시네요~!”

“노인은 배려심(配慮心)이 많아서 혹시라도 잘못 이해를 하고 방황하는 후학이 있을까봐 이렇게도 조심스럽게 말씀하시는 것이 느껴지잖은가?”

“정말요~! 눈물이 나려고 해요.”

“그게 바로 글맛이라는 거라네.”

“글맛이요? 맞아요. 글에서 느껴지는 맛이 짭짤~해요. 호호~!”

이야기를 듣고 있던 우창이 비로소 입을 열었다.

“과연 놀라운 통찰력의 경도 스승님과 그것을 헤아리는 고월의 사려 깊은 것에 대해서 감동했네.”

“당연한 것을 뭘 그러시나. 이해가 되었으면 다음 구절을 보세.”

“그래야지. 다음은.”

形全者宜損其有餘 形缺者宜補其不足(형전자의손기유여 형결자의보기부족)

형상(形象)이 완전(完全)한 자는

그 남는 것을 덜어내는 것이 마땅하고

형상(形象)에 결함(缺陷)이 있는 자는

그 부족한 것을 보완(補完)하는 것이 마땅하다.

이렇게 읽은 다음에 뜻에 대해서 생각해 보던 우창이 말했다.

“이번에 나오는 이야기는 ‘형전(形全)’과 ‘형결(形缺)’에 대한 내용인가 보군.”

“그렇다네. 다만 뜻은 별로 어렵지 않아 보이지?”

"그러니까, '형상이 온전한 것은 그 남는 것을 덜어낸다’고 했으니 이것은 전상(全象)의 의미와도 통하는 것으로 보이는걸.”

“사주가 온전하면 그것으로 이미 완전한데 그 남는 것을 덜어내는 것이 마땅하다는 것은 무슨 뜻이지?”

“내가 이해하기에는, 어느 오행의 작용이 넘친다면 그것을 덜어내는 것이 형상을 온전하게 만드는 것이라는 의미가 아닐까?”

“그렇게 볼 수도 있겠는걸. 그렇게 해야 하는 이유는 무엇일까?”

“아마도 오행의 균형을 맞추기 위한 노력이 아닐까?”

“당연한 이야기로군. 사주의 핵심(核心)에 이미 상당(相當)한 접근을 보고 있는 걸.”

“넘치는 것은 덜어내다가 보면 어느덧 균형을 이룰 수가 있다고 보면 되겠네. 다섯 개의 그릇에 오행을 담았는데 어떤 것에는 너무 많아서 넘친다면 필시 다른 어떤 그릇에는 부족할 수밖에 없겠지?”

“적절한 비유로군. 그렇게 해서 고르게 나뉠 수가 있다면 중화(中和)라고 할 만하겠네.”

이때 가만히 있던 자원이 나섰다.

“근데, 사주는 모두 여덟 글자가 되잖아요?”

그 말에 고월이 답을 했다.

“그렇지.”

“그런데 오행은 다섯이잖아요?”

“맞아.”

“그렇다면 어차피 균형을 이룬다는 것은 불가능한 구조를 하고 있잖아요?”

“어째서 그렇지?”

“생각해 보세요. 팔자(八字)가 아니라 십자(十字)라면 오행은 다섯이니까 둘씩 차지를 하면 딱 맞아떨어지잖아요?”

“그렇겠군.”

“또 팔자가 아니라 오자(五字)였더라면 역시 오행을 하나씩 차지해서 균형을 이룰 수가 있단 말이죠.”

“그렇겠군.”

“어쩌면 영원히 균형을 이룰 수가 없도록 구조가 되어있느냔 말이에요. 이것은 도대체 무슨 신(神)의 장난일까요?”

“오호~! 기가 막힌 생각을 했군.”

우창도 그 말을 듣고는 감탄을 했다. 자원이 계속 말을 이었다.

“어쩌면 선현(先賢)께서 이러한 구조로 된 운명의 공식(公式)을 만들게 된 것은 사바세계(娑婆世界)는 고해(苦海)라는 암시(暗示)를 나타낸 것은 아닐까 싶은 생각을 해 봤어요.”

“기가 막힌 통찰력(統察力)을 발휘하셨네.”

“그렇다면 인간은 어차피 부족하게 타고난 곳에서 출발한다는 의미도 될까요?”

“일리가 있네.”

“그렇다면 형상이 완전한 자가 있다고 한들 얼마나 되겠느냐는 생각을 해도 무방하겠죠?”

“그렇지.”

“아마도 대부분은 형결자(形缺者)에 속한다는 의미도 되잖아요?”

“틀림없는 이야기라고 봐야지.”

“그런데 자신의 사주를 물어보는 사람들은 형전자(形全者)이기를 바라는 것이라고 해도 되겠죠?”

“동의하네.”

“마지막 구절에서 말하는 형결자(形缺者)는 그 부족(不足)한 것을 보완(補完)한다는 것이 오히려 대부분의 사람에게 해당하는 정답이겠지요?”

“전체로 놓고 본다면 형전자는 극소수(極少數)가 되겠죠?”

“맞아. 아마도 그렇게 보는 것이 타당하겠지.”

“그렇다면 앞에서 언급한 양상(兩象), 독상(獨象), 오기(五氣), 전상(全象)도 모두 사실은 의미가 없다고 봐도 되겠어요.”

“그건 또 왜 그런가?”

“아니, 생각해 보면 알 일이잖아요. 그 형상(形象)들이 어떻다고 한들, 결국은 형전자거나 형결자일 테니 말이죠.”

“오호~! 대단한 자원일세. 하하~!”

“정말요? 제가 말이 되는 궁리를 한 거죠?”

“물론이야, 아주 멋진 생각을 하셨네.”

“그렇다면 인간은 어차피 고해에서 허둥대다가 염라대왕이 부르면 달려가야 하는 것일까요?”

“그야 자신이 어떤 생각으로 살아가느냐에 따라서 달라지겠지?”

“그건 무엇을 의미할까요?”

“아마도 그렇기 때문에 번뇌(煩惱)를 안고 살아가는 대부분의 사람들 중에서 일부의 지혜로운 사람은 수행자(修行者)의 길을 선택하는 것일 수도 있겠다는 생각이 드네. 우리처럼 말이지.”

“그렇다면 명학(命學)의 목적은 결국 스스로 마음대로 살아가기가 어렵다는 것을 확인하는 것일 수도 있겠네요?”

“아아~! 그것은 너무 비관적(悲觀的)으로 본 것이라고 하겠네.”

“아니, 왜요?”

“전체로 놓고 본다면 형전자와 형결자로 나눠서 대입할 수도 있고, 형전자는 극소수이고 형결자는 대다수(大多數)가 된다는 것도 틀림이 없겠지.”

“제 말이요~!”

“만약에 그렇게 생각한다면 모두 우울(憂鬱)하게 잿빛의 인생을 바라보면서 죽을 때까지 힘들게 살아가는 수밖에 없겠지?”

“그런 생각이 들잖아요?”

“깨달음을 얻은 선각자(先覺者)들의 생각은 어떨까?”

“그야 모르죠. 뭐라고 하셨어요?”

“해탈(解脫)을 이야기한 석가모니(釋迦牟尼)가 있고, 소요자재(逍遙自在)를 이야기한 도가(道家)의 고수(高手)들이 있지.”

“그건 무엇을 의미하죠?”

“현실에서 이뤄지지 않는 것에 집착하지 말고, 영적(靈的)인 자유를 삶의 지표(指標)로 삼으라는 가르침이지 뭐겠는가.”

“아, 그렇군요. 그렇다면 오늘의 삶에 최선을 다해야 한단 말이죠?”

“자원의 도움을 받아 ‘형상장(形象章)’에서 이러한 이야기들이 나오게 된 것은 망외소득(望外所得)이었네.”

그 말에 자원이 말했다.

“그야 임싸부의 안내가 있으니까 그런 생각을 할 수가 있도록 흐름이 생겨난 거죠. 열심히 살아야 할 이유까지도 얻게 되었으니 감사드려요.”

“다행이네. 그렇다면 또 열심히 궁리를 해 보세.”

4. 시종(始終)의 고찰(考察)

=======================

“문득, 관살(官殺)로 시작을 삼고, 재성(財星)으로 결실을 삼는 것보다도 다른 것으로 시종(始終)을 삼으면 어떻게 될 것인지를 생각했어요.”

“그래? 어디 그 이야기를 좀 들어볼까?”

“그런데 임싸부~! 우선 시작은 어디에서 해야 하는 건지를 좀 상세히 알았으면 좋겠어요. 연간(年干)에서 시작하는 것인지, 아니면 시지(時支)에서부터 해도 되는 것인지가 좀 궁금하거든요.”

“그야 아무렴 어떨까? 흐름이란 생생지도(生生之道)로 이어지는 것이라면 다 좋은 것이지. 다만 그 흐름이 길면 길수록 좋다는 조건이 붙는다는 것이지.”

“이에 어울리는 사주가 있으면 하나 보여 줘요. 그럼 더 도움이 될 것 같아서 말이지요.”

“그럴까? 어디 보자.”

이렇게 말을 한 고월은 쌓여있는 자료 더미를 한 참 뒤졌다.

“오, 여기 있군. 어디 살펴보도록 하세.”

그러면서 옮겨 적었다.

“자, 이 사주를 보면 어디에서 시작해서 어디에서 끝나는지 알 수가 있을 것이니 살펴보게.”

“일간(日干)의 정화(丁火)는 일지(日支)의 묘목(卯木)에서 생을 받고, 묘목은 다시 월지(月支)의 자수(子水)에서 생을 받고 다시 자수는 월간(月干)의 경금(庚金)에서 생을 받는데, 경금은 생을 더 받을 곳이 없네요.”

“그렇다면 경(庚)이 근원(根源)이 된다고 보면 되겠네. 끝나는 곳은 어디이지?”

“다시, 정화는 무토(戊土)를 생하고, 무토는 신금(申金)을 생하는데 더 생할 곳이 없어요.”

“그렇다면 이제 시작(始作)과 종결(終結)의 자리를 알겠지?”

“그렇다면 경(庚)에서 시작해서 신(申)에서 끝나니까 재성(財星)에서 시작하여 재성(財星)으로 끝이 나는 것이네요. 이것은 관살(官殺)에서 시작하고 재성에서 끝나는 것보다도 더 좋은 것이라고 해야 하겠죠?”

“옳지, 잘 이해하셨네. 그렇게만 정리한다면 시작은 무엇이고, 끝은 무엇인지를 잘 알 수가 있을 것이네. 또 중간에 무엇인가 막고 있다면 그것은 흐름이 끊긴 것이라고 할 수도 있다네.”

“월지(月支)의 자(子)가 오(午)로 변한다면, 흐름은 인성(印星)인 묘(卯)에서 시작해서 신(申)으로 끝나니까, 인성에서 시작하여 재성으로 끝난다고 하겠어요.”

“당연하지. 그렇다면 또 만약에 시주(時柱)가 무술(戊戌)이라면?”

“그렇다면, 인성에서 시작하여 상관(傷官)에서 끝나네요. 흐름이 매우 짧다고 해야 하겠어요.”

“흐름이 길고 짧은 것에 대해서도 이해를 잘 했네. 그럼 다음 이야기로 넘어가는 것에 대해서 문제가 없겠지?”

“물론이죠. 설명을 듣고 보니 의외로 간단하네요. 호호~!”

“가령, 재성으로 시작해서 식상으로 끝을 낸다면?”

“그 말씀은, 재성이 관살을 생하고, 관살은 인성을 생하고, 인성은 다시 일간을 생하여 일간이 식상을 생한다는 말씀이잖아요?”

“그렇지. 틀림없이 이해를 하셨네.”

“그렇게 되면, 기술은 좋은데 결실은 없다고 하면 말이 안 될까요?”

“왜 안 되겠나. 되고 말고지.”

“아, 그렇다면 노력만 열심히 하고 결실은 보지 못하겠네요.”

“그렇겠지.”

“안타까워요.”

“그런 경우도 있는 것이 또한 인생이겠지.”

“도공(陶工)이 열심히 연구해서 멋진 작품을 만들어 놓고는 명이 짧아서 빛을 보지 못하고 세상을 떠나는 것이라고 할 수도 있잖아요?”

“그렇겠지.”

“그럼 어떡해요? 눈이나 감을 수가 있겠어요?”

“아쉽겠지. 그런 사람이 어디 한 둘이겠나?”

“그래도요. 결실을 보지 못한다는 것은 참 아쉽죠.”

“그리고 사후(死後)에 빛을 보게 되는 경우라고 할 수도 있겠군.”

“죽고 난 다음에 빛을 보면 뭘 하겠어요.”

“그러나 또한 그것조차도 운명이라고 생각해야겠지?”

“무슨 운명이 그래요?”

“사주에 재성(財星)이 없으면 그렇게 될 수도 있다네.”

“아, 재성이 없으면 결실을 보기가 어렵단 뜻이군요.”

“맞아. 그래서 특별히 노력을 더 해야 하겠지.”

“그건 참 슬픈 일이에요.”

“그렇다면 식상으로 마무리를 하는 것은 안타깝다고 하겠지만 비겁으로 마무리를 하면 어떻게 될까?”

“참, 그렇게도 생각을 해 봐야 하겠네요.”

“식상이라도 있는 사람은 그나마 자기 능력을 발휘라도 해 보지 않겠느냔 말을 할 수가 있다는 이야기야.”

“정말 그렇겠는걸요. 거기에 비하면 비겁으로 끝을 내는 것보다는 훨씬 낫다고 하겠는걸요.”

“이렇게 모든 것은 상대적인 기준으로 저울질을 해 봐야지.”

“비겁으로 끝을 낸다는 것은 뭐예요. 그냥 먹고 살다가 끝난다는 것이잖아요? 이건 뭐예요?”

“뭐긴 뭐겠는가? 그것도 또한 인생이라는 이야기지.”

“정말 의미가 없는 삶이 될 수도 있겠네요.”

“사실은 그렇게 살다가 떠나는 사람이 대다수일 수도 있지 않을까?”

“그럴 수도 있겠네요. 그야말로 의미 없는 삶이라고 할 수도 있겠어요.”

“자, 여기에서 양상(兩象)이나 독상(獨象)을 생각해 볼까?”

“양상은 흘러갈 것도 없잖아요? 독상은 더 말을 할 것도 없고요.”

“그래서 굵고 짧게 살다가 가는 모습으로 생각을 할 수도 있지.”

“뭐, 그것도 괜찮긴 하겠네요.”

“무사(武士)는 굵고 짧은 길을 선택할 수도 있고, 문사(文士)는 가늘고 긴 길을 선택할 수도 있겠지.”

“어머, 그건 왜죠?”

“학문은 하루아침에 이뤄지는 것이 아닌데 굵고 짧게 한다면 아무것도 이루지 못할 것이란 의미이지.”

“그건 아니죠~! 그럼 무예는 뭐 하루아침에 된다고 생각하세요?”

“그렇진 않겠지만, 한 방에 장군도 되고 왕도 되는 것은 글만 읽어서는 될 일이 아니기 때문에 굵고 짧게 살려는 사람에게 적합하다고 보네.”

“듣고 보니까 그럴싸한걸요.”

“그렇다면 양상(兩象)이나 독상(獨象)은 무인(武人)에게 어울린다고 하면 안 될까요?”

“왜 안 되겠나. 전상(全象)은 문인(文人)에게 어울린다고 볼 수도 있겠지.”

“그래서 학자는 머리가 허옇게 되도록 학문을 논하시는군요.”

“그래서 늙을수록 빛나는 지혜를 갖추게 되는 거라고 보네.”

“맞아요~! 동감이에요.”

“그렇다면 비겁에서 시작해서 인성에서 끝이 나면 또 어떨까?”

“상상이 안 되는데요. 인성에서 비겁으로 흐르는데 비겁에서 인성으로 진행이 된다는 것은 어떤 상황일까요?”

“가령, 연주(年柱)에 비겁이 있고, 흘러서 시주(時柱)에 인성이 있다면 그러한 의미를 부여할 수도 있겠지?”

“아, 그런 형태를 말씀하시는 거로군요.”

“더구나 관살(官殺)에서 종(終)이 된다면 또 어떨까?”

“그건 재성에서 시작해서 관살에서 끝난단 말이죠?”

“그렇지.”

“참 뭔가 뒤엉킨 느낌이 드는걸요.”

“자, 이러한 이야기를 들은 다음에 다시 재성에서 마무리를 짓는다는 것에 대해서 생각해 보셔봐.”

“다른 경우와 비교해서 이해를 해 보니까, 정말 재성으로 마무리를 한다는 것은 아름답다는 생각이 저절로 드는걸요.”

“그래서 전상은 재지(財地)를 좋아한다는 의미가 나온 걸로 보네.”

“이해가 되었어요. 충분히요~!”

“전상(全象)이 재지로 가더라도 재신(財神)이 왕성(旺盛)하기를 바란다는 말로 매듭을 지었군.”

“그것은 이해할 수 있을 거 같아요.”

“어디 설명해 보시게.”

“결실에 해당하는 재성이 왕성하다는 것은 풍요로운 수확을 의미하니까 그런 것이잖아요?”

“틀림없이 이해하셨군.”

“정말 경도 스승님은 참 자상하기도 하셔요.”

“그렇지?”

“그럼요~! 이렇게 구구절절 살펴서 후학을 걱정하는 마음이 그대로 느껴지는 것 같아요.”

“맞아~! 그러한 노파심(老婆心)으로 글을 쓴 것을 보면 적어도 경도 스승님의 나이가 60세는 넘어서 쓴 것이라는 짐작을 해 볼 수가 있지.”

“글에 나이는 없잖아요?”

“나이는 없지만 마음은 있잖은가?”

“마음이요? 아, 노파심이라는 것을 말씀하신 거죠?”

“젊어서 쓴 글과 나이 들어서 쓴 글이 같을까?”

“다르겠어요. 우왕~! 멋진 생각이시네요~!”

“노인은 배려심(配慮心)이 많아서 혹시라도 잘못 이해를 하고 방황하는 후학이 있을까봐 이렇게도 조심스럽게 말씀하시는 것이 느껴지잖은가?”

“정말요~! 눈물이 나려고 해요.”

“그게 바로 글맛이라는 거라네.”

“글맛이요? 맞아요. 글에서 느껴지는 맛이 짭짤~해요. 호호~!”

이야기를 듣고 있던 우창이 비로소 입을 열었다.

“과연 놀라운 통찰력의 경도 스승님과 그것을 헤아리는 고월의 사려 깊은 것에 대해서 감동했네.”

“당연한 것을 뭘 그러시나. 이해가 되었으면 다음 구절을 보세.”

“그래야지. 다음은.”

形全者宜損其有餘 形缺者宜補其不足(형전자의손기유여 형결자의보기부족)

형상(形象)이 완전(完全)한 자는

그 남는 것을 덜어내는 것이 마땅하고

형상(形象)에 결함(缺陷)이 있는 자는

그 부족한 것을 보완(補完)하는 것이 마땅하다.

이렇게 읽은 다음에 뜻에 대해서 생각해 보던 우창이 말했다.

“이번에 나오는 이야기는 ‘형전(形全)’과 ‘형결(形缺)’에 대한 내용인가 보군.”

“그렇다네. 다만 뜻은 별로 어렵지 않아 보이지?”

"그러니까, '형상이 온전한 것은 그 남는 것을 덜어낸다’고 했으니 이것은 전상(全象)의 의미와도 통하는 것으로 보이는걸.”

“사주가 온전하면 그것으로 이미 완전한데 그 남는 것을 덜어내는 것이 마땅하다는 것은 무슨 뜻이지?”

“내가 이해하기에는, 어느 오행의 작용이 넘친다면 그것을 덜어내는 것이 형상을 온전하게 만드는 것이라는 의미가 아닐까?”

“그렇게 볼 수도 있겠는걸. 그렇게 해야 하는 이유는 무엇일까?”

“아마도 오행의 균형을 맞추기 위한 노력이 아닐까?”

“당연한 이야기로군. 사주의 핵심(核心)에 이미 상당(相當)한 접근을 보고 있는 걸.”

“넘치는 것은 덜어내다가 보면 어느덧 균형을 이룰 수가 있다고 보면 되겠네. 다섯 개의 그릇에 오행을 담았는데 어떤 것에는 너무 많아서 넘친다면 필시 다른 어떤 그릇에는 부족할 수밖에 없겠지?”

“적절한 비유로군. 그렇게 해서 고르게 나뉠 수가 있다면 중화(中和)라고 할 만하겠네.”

이때 가만히 있던 자원이 나섰다.

“근데, 사주는 모두 여덟 글자가 되잖아요?”

그 말에 고월이 답을 했다.

“그렇지.”

“그런데 오행은 다섯이잖아요?”

“맞아.”

“그렇다면 어차피 균형을 이룬다는 것은 불가능한 구조를 하고 있잖아요?”

“어째서 그렇지?”

“생각해 보세요. 팔자(八字)가 아니라 십자(十字)라면 오행은 다섯이니까 둘씩 차지를 하면 딱 맞아떨어지잖아요?”

“그렇겠군.”

“또 팔자가 아니라 오자(五字)였더라면 역시 오행을 하나씩 차지해서 균형을 이룰 수가 있단 말이죠.”

“그렇겠군.”

“어쩌면 영원히 균형을 이룰 수가 없도록 구조가 되어있느냔 말이에요. 이것은 도대체 무슨 신(神)의 장난일까요?”

“오호~! 기가 막힌 생각을 했군.”

우창도 그 말을 듣고는 감탄을 했다. 자원이 계속 말을 이었다.

“어쩌면 선현(先賢)께서 이러한 구조로 된 운명의 공식(公式)을 만들게 된 것은 사바세계(娑婆世界)는 고해(苦海)라는 암시(暗示)를 나타낸 것은 아닐까 싶은 생각을 해 봤어요.”

“기가 막힌 통찰력(統察力)을 발휘하셨네.”

“그렇다면 인간은 어차피 부족하게 타고난 곳에서 출발한다는 의미도 될까요?”

“일리가 있네.”

“그렇다면 형상이 완전한 자가 있다고 한들 얼마나 되겠느냐는 생각을 해도 무방하겠죠?”

“그렇지.”

“아마도 대부분은 형결자(形缺者)에 속한다는 의미도 되잖아요?”

“틀림없는 이야기라고 봐야지.”

“그런데 자신의 사주를 물어보는 사람들은 형전자(形全者)이기를 바라는 것이라고 해도 되겠죠?”

“동의하네.”

“마지막 구절에서 말하는 형결자(形缺者)는 그 부족(不足)한 것을 보완(補完)한다는 것이 오히려 대부분의 사람에게 해당하는 정답이겠지요?”

“전체로 놓고 본다면 형전자는 극소수(極少數)가 되겠죠?”

“맞아. 아마도 그렇게 보는 것이 타당하겠지.”

“그렇다면 앞에서 언급한 양상(兩象), 독상(獨象), 오기(五氣), 전상(全象)도 모두 사실은 의미가 없다고 봐도 되겠어요.”

“그건 또 왜 그런가?”

“아니, 생각해 보면 알 일이잖아요. 그 형상(形象)들이 어떻다고 한들, 결국은 형전자거나 형결자일 테니 말이죠.”

“오호~! 대단한 자원일세. 하하~!”

“정말요? 제가 말이 되는 궁리를 한 거죠?”

“물론이야, 아주 멋진 생각을 하셨네.”

“그렇다면 인간은 어차피 고해에서 허둥대다가 염라대왕이 부르면 달려가야 하는 것일까요?”

“그야 자신이 어떤 생각으로 살아가느냐에 따라서 달라지겠지?”

“그건 무엇을 의미할까요?”

“아마도 그렇기 때문에 번뇌(煩惱)를 안고 살아가는 대부분의 사람들 중에서 일부의 지혜로운 사람은 수행자(修行者)의 길을 선택하는 것일 수도 있겠다는 생각이 드네. 우리처럼 말이지.”

“그렇다면 명학(命學)의 목적은 결국 스스로 마음대로 살아가기가 어렵다는 것을 확인하는 것일 수도 있겠네요?”

“아아~! 그것은 너무 비관적(悲觀的)으로 본 것이라고 하겠네.”

“아니, 왜요?”

“전체로 놓고 본다면 형전자와 형결자로 나눠서 대입할 수도 있고, 형전자는 극소수이고 형결자는 대다수(大多數)가 된다는 것도 틀림이 없겠지.”

“제 말이요~!”

“만약에 그렇게 생각한다면 모두 우울(憂鬱)하게 잿빛의 인생을 바라보면서 죽을 때까지 힘들게 살아가는 수밖에 없겠지?”

“그런 생각이 들잖아요?”

“깨달음을 얻은 선각자(先覺者)들의 생각은 어떨까?”

“그야 모르죠. 뭐라고 하셨어요?”

“해탈(解脫)을 이야기한 석가모니(釋迦牟尼)가 있고, 소요자재(逍遙自在)를 이야기한 도가(道家)의 고수(高手)들이 있지.”

“그건 무엇을 의미하죠?”

“현실에서 이뤄지지 않는 것에 집착하지 말고, 영적(靈的)인 자유를 삶의 지표(指標)로 삼으라는 가르침이지 뭐겠는가.”

“아, 그렇군요. 그렇다면 오늘의 삶에 최선을 다해야 한단 말이죠?”

“자원의 도움을 받아 ‘형상장(形象章)’에서 이러한 이야기들이 나오게 된 것은 망외소득(望外所得)이었네.”

그 말에 자원이 말했다.

“그야 임싸부의 안내가 있으니까 그런 생각을 할 수가 있도록 흐름이 생겨난 거죠. 열심히 살아야 할 이유까지도 얻게 되었으니 감사드려요.”

“다행이네. 그렇다면 또 열심히 궁리를 해 보세.”