[288] 제27장. 춘하추동/ 11.대지의 호흡(呼吸)

작성일

2021-02-25 05:50

조회

1357

[288] 제27장. 춘하추동(春夏秋冬)

11. 대지의 호흡(呼吸)

========================

술월에 대한 공부에 흡족한 춘매가 말했다.

“염재와 오빠 덕분에 이제야 뭔가 계절의 변화가 보이는 듯해서 매우 만족스러워. 매년 맞이하던 계절에 이러한 뜻이 있다는 것을 알고 보니까 그동안은 그냥 대충으로 살은 것도 같고 말이야. 호호~!”

춘매의 말에 염재도 말했다.

“맞습니다. 절반의 노력으로 모두를 얻은 느낌입니다. 그렇다면 다음으로 해월(亥月)을 공부했으면 합니다. 그래도 되겠습니까?”

우창이 염재의 말에 답했다.

“당연하지. 어디 해월의 의미에 대해서 말해 보게.”

“알겠습니다. 스승님, 우선 해월은 절기가 입동(立冬)이고 중기는 소설(小雪)입니다. 겨울이 시작되는 달이기도 하고, 그래서 맹동(孟冬)이라고도 합니다. 초동(初冬)이라는 말을 쓰기도 합니다. 뜻은 모두 같습니다. 동삼삭(冬三朔)의 첫째 달이라는 의미이니까 말입니다.”

“그렇겠군. 삼후는 어떻게 되어 있나?”

“예, 스승님, 초후는 수시빙(水始氷)이라고 해서 물이 처음으로 얼기 시작합니다. 그리고 중후에는 지시동(地始凍)이니, 땅도 얼기 시작한다는 의미입니다. 그러니까 땅보다는 물이 더 차가워서 물이 먼저 얼고 다음으로 땅이 얼게 되는 것으로 이해하면 되지 싶습니다. 말후에는 치임대수위신(雉入大水爲蜃)이라고 해서 꿩은 점점 줄어들고 대신에 물에서는 조개가 많이 잡힌다고 합니다.”

“아 그렇군. 해월에는 물이나 땅이나 모두 얼어붙기 시작하는 계절임이 분명하네. 하하~!”

춘매가 우창에게 말했다.

“그런데, 입동이라고는 하지만 곡부(曲阜)에서는 아직 얼음이 얼지는 않잖아? 이것은 뭔가 맞지 않는 것도 같은데 어떻게 된 거야?”

“그렇지? 실제로 일어나는 자연의 현상과 절기가 맞지 않는다는 생각을 하게 된다면 궁리의 시작이라고 봐야지. 실은 황하(黃河)의 주변인 장안(長安)을 기준으로 관찰이 된 것으로 붙여진 이름이기 때문에 그곳보다 남방에 속하는 곡부에서는 다소 이른 감이 들기도 한다니까 그렇겠거니 하면 될 거야. 드넓은 중원천하에 모두 절기에 부합할 수는 없을테니까 말이야. 하하하~!

춘매는 그제야 이해가 된다는 듯이 말했다.

”아하~! 그렇겠구나. 그 생각을 하지 못했네. 그렇다면 해월의 해중갑목(亥中甲木)을 설명해 줘.”

춘매의 말에 우창이 염재를 보면서 물었다.

“이제 염재가 해중갑목을 설명해볼 수가 있을 것으로 생각되는데 해 보려나?”

“예, 스승님, 제자가 이해를 한 대로 말씀을 드려보겠습니다. 오류가 있으면 바로잡아 주실 것이니 마음 놓고 말씀드립니다.”

“그러게, 뭐가 걱정인가. 하하하~!”

“해수(亥水)는 갑목(甲木)이 3할, 임수(壬水)가 7할로 구성되어있습니다. 지지(地支)의 위치는 목생지(木生地)에 해당합니다. 그래서 목(木)의 양(陽)인 갑(甲)은 해중임수(亥中壬水)의 모태(母胎)에서 생을 받아서 무럭무럭 자라게 되는 매우 편안한 곳이 됩니다. 이것은 인중병화(寅中丙火), 사중경금(巳中庚金), 신중임수(申中壬水)의 입장과 같은 논리로 생각해 봤습니다.”

“옳지, 잘 이해하고 있군.”

자신이 잘하고 있는지를 확인하기 위해서 우창을 바라보는 염재에게 힘을 실어주려고 한마디 거들자 염재도 자신감을 얻어서 말을 이었다.

“목(木)의 삶은 해(亥)에서 태어나서 자축(子丑)을 거치면서 성장하여, 인(寅)이 되면 인중갑목(寅中甲木)에서 성장(成長)의 절정(絶頂)이 됩니다. 그다음에는 인생으로 보면 중년(中年)에 속하는 묘(卯)를 만나게 되고, 이제 성장은 멈추고 내실(內實)을 다지는 의미에서 묘중을목(卯中乙木)으로 지장간도 갑(甲)에서 을(乙)로 바뀌게 됩니다. 목기(木氣)가 변해서 목질(木質)이 되는 과정이 여기에서 이뤄지고 이러한 작용을 하는 묘(卯)는 목왕(木旺)이 됩니다. 다음에는 목은 쇠락(衰落)하는 흐름을 타고 가게 되어서 진사오(辰巳午)를 거치면서 목의 숙명(宿命)인 목생화(木生火)의 큰 역사(役事)를 한 다음에 비로소 자신이 맡은 일을 모두 마치고서 미중을목(未中乙木)으로 입고(入庫)하여 편안하게 휴식(休息)을 취하게 되는 것이 목의 일생(一生)입니다.”

염재의 말을 듣고 있던 춘매가 손뼉을 치면서 말했다.

“와우~! 염재의 공부가 일취월장(日就月將)하는구나. 부럽다. 어쩌면 그렇게 하나를 배우면 셋을 깨달아서 복잡한 지지(地支)의 상황을 한 줄에 꿰어버린담. 염재가 이해한 것을 배우게 되니 나도 덩달아서 정리가 되네. 고마워~!”

“변변치 못한 궁리가 다행히 사저께서도 약간의 도움이 된다면 또한 행복입니다.”

“도움이 다 뭐야. 처음에 염재를 가르치겠다고 생각했던 것이 오히려 부끄러워지는걸. 호호호~!”

“아닙니다. 사저님이 계셔서 저도 연구하면서 많은 도움을 받고 있으니 이것은 서로가 돕는 이치인가 싶습니다.”

“그래? 그래서 도반(道伴)이라고 하나 보네. 그 말이 진심이라면 나도 고맙지. 호호~!”

흐뭇하게 바라보던 우창이 말했다.

“그래 서로 덕담을 나누는 것을 보니 나도 보기가 좋군.”

“참, 오빠가 해 줄 이야기는 뭐야? 돼지의 이야기도 좋아.”

“그럴까?”

“당연하잖아. 해월(亥月)과 돼지는 무슨 연고인지도 알아야지. 술토(戌土)처럼 하루에 관계된 것인지, 해월과 관계된 것인지도 궁금하네.”

“해월은 상달이라고도 하지. 여기에서 상(上)은 천상(天上)을 말하는 의미야. 그래서 시월은 하늘에 제사를 지내고 하늘에 계신 조상님들과 조상님들의 묘소를 돌보는 정성을 들이는 것이 후손의 일이라고 여기게 되는 거지. 한해의 바빴던 농사에서 겨우 벗어나서 여유롭게 수확한 곡식과 과일들로 푸짐하게 차려서 감사를 드리는 것이라네.”

“오빠 말이 맞아, 나도 어려서 많이 봤던 풍경이야. 자손들이 줄을 지어서 조상의 산소를 찾아가는 모습도 장관이었어.”

“그렇게 하늘에 제사를 지내는데 보통의 평민들이 사용할 제물로 최상품이 뭘까?”

“아하~! 그래서 돼지가 해월을 차지하고 있었구나. 그럼 해수는 일(日)이 아니라 월(月)과 연관이 있는 것이었잖아?”

“맞아, 그리고 일에 지쳤던 사람들도 조상님께 제물로 올린 기름진 고기를 먹으면서 여름 내내 고생했던 몸에도 보답해야 하니까 겸사겸사 마을마다 돼지를 잡아서 축제(祝祭)를 벌였던 것도 이때야. 아직 춥지도 않고, 바쁜 일도 끝났으니 모두는 풍성한 여유를 즐기게 되었던 거야.”

“그래서 해월이었구나. 해(亥)는 해(海)와 통하는 건가?”

“물론이지. 양수(陽水)이니 움직임을 갖고 흐르는 물이라고 할 수도 있으니까 흐름이 있는 하천(河川), 강하(江河)는 물론이고 대해(大海)도 모두 해수의 물상으로 적용해서 안 될 이유가 없다고 하겠네.”

우창의 말을 듣고 있던 염재가 궁금한 것을 물었다.

“스승님, 해수가 강하로 비유된다면, 다른 지지에 대해서도 이와 같은 유상을 대입할 수가 있겠습니까? 가능하다면 그에 대한 말씀도 듣고 싶습니다.”

“그건 동의할 수가 없네. 왜냐면 물상(物像)은 비유(譬喩)라네. 비유는 상황에 따라서 상대방에 따라서 항상 달라지는 것인데 이것을 고정(固定)시켜서 못을 박아 놓는다면 오히려 자유로운 사유(思惟)를 하는데 장애가 될 수도 있는 까닭이라네. 그렇다고 해서 그 모든 가능성의 비유를 다 늘어놓는다면 책 한 권으로도 부족할 테니 결국은 상황에 따라서 이해하는 것이 필요한 까닭이네.”

“스승님의 말씀이 무슨 뜻인지 이해가 됩니다. 제자가 아직도 오행의 이치를 궁리하는 힘이 부족하다는 것을 절감하겠습니다. 간지(干支)의 미묘(微妙)한 이치가 얼마나 광대무변(廣大無邊)한데 그것을 한마디로 요약해 달라는 말씀을 드렸으니 말입니다. 이러한 턱없는 질문에도 친절하게 답을 해 주시니 제자는 행복할 따름입니다.”

“그래가면서 공부하는 것이니까 그런 생각은 하지 않아도 된다네. 오히려 마음이 이끄는 대로 자꾸만 물어야 어떤 답이라도 얻게 되는 것이니까 염재는 공부를 매우 잘하는 것이라네. 하하하~!”

“스승님께서 하해(河海)와 같은 아량으로 헤아려 주셔서 고맙습니다. 그렇다면 해월과 해수의 의미는 이해가 되었습니다. 다음으로 소설(小雪)의 중기(中氣)를 살펴보고자 합니다.”

“좋지~!”

“이제 소설의 삼후를 살펴보겠습니다. 초후는 홍장불견(虹藏不見)이라고 하여, 하늘에는 무지개가 사라집니다, 중후에는 천기상등지기하강(天氣上騰地氣下降)이라고 하여 천기(天氣)는 위로 올라가고 지기(地氣)는 아래로 내려오게 된다고 하는데, 이것은 무슨 뜻인지 이해하기가 좀 어렵습니다. 말후는 폐색이성동(閉塞而盛冬)이니 천기가 막히고 겨울철이 왕성하게 된다는 뜻입니다. 이로 미뤄서 중후의 천기가 하강한다는 것은 하늘과 땅의 기운(氣運)이 서로 막혀서 소통되지 않는다는 의미로 볼 수도 있겠습니다.”

이번에는 염재의 말을 듣고 있던 춘매가 말했다.

“날이 추워질수록 천기가 끊긴다는 의미가 이해가 되네. 천궁(天宮)의 별자리는 어떻게 되지?”

“예, 사저께 말씀드리겠습니다. 소설에서 대설을 거쳐서 동지까지의 한 달간은 지구가 황도십이궁의 인마궁(人馬宮)을 지나게 됩니다. 인마(人馬)라는 뜻은 상반신은 사람의 모습인데, 하반신의 말의 모습으로 생긴 천신(天神)의 한 모습이라고 보면 되겠습니다.”

염재가 이렇게 말하자, 춘매도 해월에 대한 궁금증이 모두 해소(解消)되었다고 생각했는지 마무리도 할 겸 한마디 했다.

“염재와 오빠의 열정적인 설명으로 해월에 대해서는 지장간과 돼지가 모두 이해가 되었네.”

그러자 염재도 특별히 더 궁금한 것이 없다고 생각되자 자연스럽게 자월(子月)에 대해서 궁금해졌다.

“제자의 생각으로는 이제 자월을 살펴봐도 되겠습니다. 우선 자월은 대설(大雪)이 절기가 되고, 동지(冬至)는 중기가 됩니다. 먼저 대설은 큰 눈이 내린다는 이름과 마찬가지로 겨울의 풍경을 겨울답게 만들어 주는 풍경이 떠오릅니다. 이 대설의 삼후를 살펴보면, 초후는 갈조단불명(曷鳥旦不鳴)이니 갈단새라는 산새가 울지 않는다는 뜻이고, 중후는 호시교(虎始交)이니 호랑이가 짝짓기한다는 뜻입니다. 말후에는 려인출(荔挻出)이라고 하여 왕부추가 싹이 난다고 하니 아마도 이 식물은 겨울에 냉기(冷氣)를 받아서 자라는 것인가 싶습니다.”

염재가 대설의 삼후를 설명하자 우창이 말했다.

“소설과 대설은 역시 겨울에는 눈이 내려야 제격이라고 하겠네. 그래서 겨울 맛이 나는 이름이라는 생각이 드는군. 자월은 자시(子時)와 연계(連繫)해서 생각해 보면, 한 해의 경계(境界)는 자월(子月)에 있고, 하루의 경계는 자시(子時)에 있다는 것은 알고 있지?”

춘매가 답했다.

“물론이야, 자월에는 동지(冬至)가 한 해의 시작이 되고, 자시에는 자정(子正)이 하루의 시작이 된다는 것도 알아.”

“그리고 또 아는 것이 있어?”

우창이 묻자 춘매가 잠시 생각하더니 또 말했다.

“아, 또 있다. 동지에는 태양이 남회귀선(南回歸線)으로 간다는 것도 배웠으니까 바로 지금 써먹어야 할 순간이잖아? 호호호~!”

“옳지~! 맞아. 자꾸 활용하지 않으면 기억에서도 사라지게 되니까 거론(擧論)하고 재론(再論)하면서 반복적으로 익혀가는 것이니까. 염재가 동지의 삼후에 대해서도 말해 주겠지?”

우창이 이렇게 말하는 것을 듣고 춘매도 염재를 바라보자 염재가 말했다.

“그렇습니다. 사저님, 동지의 초후에는 구인결(蚯蚓結)이니, 지렁이가 땅속에서 얼지 않으려고 몸을 웅크린다는 뜻입니다. 중후의 미각해(麋角解)는 겨울이 깊어가니 사슴과 노루의 뿔이 땅에 떨어진다는 의미입니다. 그리고 말후에는 수천동(水泉凍)이라고 하여 샘물도 얼게 된다는 뜻입니다.”

“그렇구나. 깊은 샘물은 얼지 않겠지만 얕은 샘물은 얼어붙겠네. 그러면 아낙네들은 얼음을 깨고 물을 길어야 하니 또 일이 하나 더해지기도 하지.”

염재가 이어서 천궁에 대해서도 설명했다.

“동지(冬至)에서 대한(大寒)까지 황도십이궁에서는 마갈궁(摩竭宮:혹은 磨羯宮:山羊宮)을 지나게 되는데 이것은 염소자리라고도 합니다. 양과 다른 것은 꼬리가 물고기 꼬리처럼 되었다는 설명이 있는데 아마도 신화에 나오는 동물이 아닌가 싶은 생각을 해 봅니다.”

“그런 동물도 있나 보네. 자세히 설명해 줘서 고마워.”

우창도 염재의 설명에 고개를 끄덕였다. 춘매도 한마디 거들었다.

“어느 사이에 황도의 십이궁(十二宮)에 대한 이야기도 자연스럽게 이해가 되는 것 같은 느낌이 들어. 아마도 자꾸 반복하게 되니까 그렇게 느껴지는 것이겠지? 예전에 알고 있었던 것으로 생각했는데, 또 듣고 보면 뭔가 다른 것이 나오고, 그래서 또 생각하게 만들면서 점차로 공부는 깊어지는 것이 틀림없는 것으로 생각이 되네. 참 신기해.”

“당연히 반복(反覆)도 훌륭한 공부법이지. 더구나 기억할 것이 많은 것일수록 더 그렇게 하는 것이 옳다고 생각되네. 그래서 한 번에 기억하는 사람은 또 이내 잊어버리게 되고, 열 번, 백 번 끙끙대면서 애써서 노력한 사람은 평생을 살아도 그것을 잊지 않는 것이라고 한다면 과연 어느 것이 더 효과적인지는 아무도 단언(斷言)을 할 수가 없는 일이지.”

“아하~! 이제야 그 말이 무슨 뜻인지 이해가 되잖아. 예전에는 머리가 나빠서 큰일이라고 생각했는데 요즘에는 노력이 부족해서 큰일이라는 생각으로 바뀐 것만 봐도 말이야. 더구나 염재의 열정적인 노력을 보면서 깨닫는 것이 참 많아.”

춘매가 염재에게 고마운 마음을 표시했다. 그 말에 염재도 고맙다는 표시로 공수를 하고는 다시 우창에게 물었다.

“참, 스승님께 여쭙는다는 것을 깜빡 잊었습니다.”

“오, 그래? 뭔가?”

“쥐가 자월(子月)인 것에 대해서는 곳간에 먹을 것이 가득하니 행복한 시간이 자월이라는 것으로 이해하면 되지 싶습니다만, 자(子)에는 지식(知識)을 저장한다는 의미도 있다고 볼 수 있는지요?”

“그야 당연하지. 참으로 잘 물었네. 하하하~!”

“이에 대한 말씀을 듣고 싶습니다.”

“우선 자오(子午)를 생각해 보면 이해가 될 것이네, 자는 축장(蓄藏)하고 오는 발산(發散)하지. 이렇게 축장과 발산을 반복하는 것은 마치 인간이 숨을 들이쉬고 내쉬는 것과도 같은 것이라네.”

“처음 듣습니다. 흥미롭네요.”

“그런가? 인간(人間)의 한 호흡(呼吸)은 촌음(寸陰)에 있다면, 대지(大地)의 한 호흡은 한해에 있다네. 내쉬는 숨을 호(呼)라고 하고, 들이쉬는 숨을 흡(吸)이라고 하지 않는가?”

“예, 그렇습니다. 스승님. 그런데 문득 궁금한 것이 생겼습니다. 흡호(吸呼)라고 하지 않고 호흡이라고 하는 이유가 있을까요?”

“그것도 궁금하단 말인가? 내쉬지 않으면 들이쉴 수가 없는 이치만 알았더라도 그런 질문은 하지 않아도 될 것인데 말이네. 하하하~!”

“예? 그건 무슨 뜻입니까?”

“아기가 세상에 출현하면 처음에 쉬는 숨이 들숨일까 아니면 날숨일까?”

“그야 날숨이 아니겠습니까? 고고성(呱呱聲)을 울림으로 해서 폐에 가득한 양수를 밖으로 배출하게 되니까요. 그렇지 않고서는 숨을 쉴 수가 없으니 생명을 유지할 수도 없을 것입니다.”

“그렇다네. 그래서 호흡이라고 하는 것이라네. 그리고 음양이라고 하는 것도 같은 의미라네. 음양이지 양음은 아니니까말이네.”

“아하~! 이제야 잘 이해했습니다. 우둔한 제자를 위해서 친절한 설명을 해 주시니 은혜가 하해와 같을 따름입니다.”

염재가 이해를 한 것을 보고서 우창이 다시 설명을 이었다.

“자(子)의 동지(冬至)에서 들숨을 쉬면 오(午)의 하지(夏至)까지 가게 된다네. 그래서 땅은 생기로 가득 차게 되어서 만물이 소생하는 것이지. 그러다가 하지가 되면 숨결은 날숨으로 바뀌면서 만물도 이에 따라서 성장을 멈추고 내실(內實)을 다지는 방향으로 전환되는 것이라네.”

“아, 거기까지는 미처 생각지 못했던 말씀입니다. 마치 대지가 살아서 숨을 쉬는 듯한 느낌이 듭니다. 이러한 문헌도 있는 것입니까? 아니면 스승님께서 사유 중에 깨달으신 것인지요?”

“그 말인즉 이러한 말의 근거(根據)가 있느냐는 것이지? 당연히 근거가 있으면 근거를 추론(推論)해서 확인해야 하고, 근거가 없다면 경험(經驗)을 살려서 이치에 맞는지를 따져봐야 하는 것이 맞지. 하하~!”

“참으로 이러한 세계에 대해서는 놀라움의 연속입니다. 기왕이면 근거를 통해서 정리하면 더욱 확실한 믿음이 생기는 까닭입니다.”

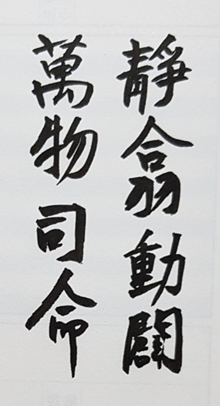

“근거는 『적천수(滴天髓)』의 「무토(戊土)」편에 나온다네. 이 책이라네. 한 번 볼 텐가?”

그러면서 우창이 항상 들여다보던 책을 펼쳐서 보여줬다. 우창이 가리키는 곳에는 여덟 글자가 쓰여 있었다.

염재가 우창이 펼쳐서 보여준 곳의 글을 천천히 읽어 봤다. 「靜翕動闢(정흡동벽)하여, 萬物司命(만물사명)이니라」라고 되어 있었다. 그 뜻에 대해서 다시 생각에 잠겼다. 뜻을 생각해도 의미를 이해하기가 어려웠다. 이것이 天地(천지)가 호흡하는 것이라는 이치에 대해서 해석이 되지 않아서였다. 그래서 다시 물었다.

“스승님께서 보여주신 내용만으로는 천지가 숨을 쉬는 이치를 헤아리기가 渺然(묘연)합니다. 자세한 설명을 부탁드립니다.”

“그런가? 동정(動靜)은 무엇인가?”

“동정은 음양입니다. 동은 양이고, 정은 음입니다. 동하여 역동적(力動的)인 변화가 일어나고, 정하여 안정적(安定的)인 상태가 이어집니다. 이것이 반복되는 것이 동정의 음양법이라고 이해하고 있습니다.”

“옳지, 잘 이해했네. 그렇다면 이미 절반은 깨달은 것이나 마찬가지라네. 정(靜)하면 천지에 기운이 멈추게 된다네. 이것은 음(陰)이 되지. 그래서 동지까지의 기운이 점점 소조(蕭條)해져서 천지는 마침내 적막(寂寞)한 순간으로 이어지게 되는 것이라네.”

“아하, 그렇다면 흡(翕)은 닫는다는 뜻이니, 숨을 쉴 적에 내쉬는 호(呼)의 의미도 되는 것입니까? 그래서 닫는다는 의미를 표현한 것인지요?”

“그렇다네. 생물은 숨을 들이쉬어서 흡기(吸氣)하고 대지는 기운을 동지에 호흡이 날숨에서 들숨으로 서서히 바뀌게 되는데 처음에는 그것의 움직임이 미미(微微)하여 아무도 느끼지 못한다네. 그러다가 절반쯤 들이마시게 되면 비로소 대지에 그 현상이 드러나게 되고, 그것을 일러서 춘분(春分)이라고 한다네.”

“정말 놀랍고도 재미있습니다. 그렇다면 날숨도 하지(夏至)에는 미미해서 잘 느끼지 못하고 아직도 여름이려니 하지만 천지의 기운은 이미 날숨으로 흘러가다가 그 중간쯤 되었을 때가 되어서 비로소 인식할 수가 있는 단계가 되면 그때가 바로 추분(秋分)이라는 말씀이지요?”

“옳지, 틀림없이 잘 이해했네.”

“참으로 심오한 말씀입니다. 적천수라는 책은 그렇게도 심오한 자연의 이치를 담아놓은 것이었습니까? 여태까지 제자가 적지 않은 책을 읽었습니다만, 그렇게 한 문장으로 천지의 호흡을 설명한 내용은 못 봤던 것으로 생각됩니다. 단 네 글자에 천지의 호흡을 담아놓다니 참으로 놀랐습니다. 그것이 무토(戊土)라는 것이지요? 천간(天干)의 공부가 점점 궁금해집니다.”

그러자 춘매가 나서서 한마디 했다.

“아니, 근데 오빠~!”

“왜?”

“사실 음양을 가르쳤으면 오행을 가르치고, 천간을 이해하게 한 다음에 지지를 배우는 것이 순서가 아니었어? 염재에게는 가르치는 방법이 좀 다르네? 이건 어떻게 된 거야?”

“아, 그야 대기묘용(對機妙用)이지, 누이에게는 그렇게 가르치는 것이 옳고, 염재에게는 이렇게 가르치는 것이 옳은 까닭이라네. 그런데 여태 설명한 것이 오행이 아니고 무엇이지?”

“지지가 무슨 오행이야?”

“잘 생각해봐, 나는 계속해서 염재에게 오행을 가르쳤는데? 하하하~!”

그러자 염재가 대신 말했다.

“사저님 맞습니다. 염재에게는 오행을 가르쳐 주시면서 춘하추동의 이치를 빌어서 말씀을 해 주셨을 따름입니다. 춘하추동이야말로 오행의 살아있는 자연의 모습이라는 것을 이렇게 적나라하게 가르쳐 주신 것이지요.”

염재의 말에 춘매는 아무런 말도 하지 않았다. 뭔가 자신만 이치를 못 알아들은 것만 같아서 조금은 기분이 언짢기도 해서였다. 그 맘을 알고 우창이 다시 설명했다.

“누이는 염재가 공부를 어렵게 하도록 내가 빙빙 돌렸다고 생각되어서 노파심으로 말해 주는 것인 줄 알지. 하하하~!”

“맞아~! 그렇지 않았다니 다행이네. 호호호~!”

이어서 염재가 다시 물었다.

“그런데, 뒷 구절의 뜻은 제자가 잘 이해를 했다면 스스로 노력해서 살아나고 죽어가는 것이 아니라 천지의 기운을 무토가 관장(管掌)하고 있는 까닭에 만물은 자신의 의지와 무관하게 생멸(生滅)한다는 뜻으로 보이는데 맞습니까?”

“제대로 이해를 하셨네. 인간도 마찬가지라네. 자기 의지대로 숨을 쉬다가 때가 되면 가는 것으로 생각을 하지만, 실은 자연이 열어줘서 태어났다가 자연이 닫으면 내쉰 숨을 들이쉬지 못하고 그대로 황천길을 떠나는 것이라네.”

“와~! 참으로 놀랍습니다. 그렇게 되는 것이었네요. 결국은 인간도 자연의 일부분(一部分)이라는 것을 알려주는 근거로 제시(提示)하는 명언입니다. 어서 제자도 적천수를 공부하고 싶습니다. 그 속에서는 또 어떤 이치를 배우게 될지 그 한 구절만으로도 가슴이 설렙니다.”

“아마도 그럴 것이네. 내가 좋아하는 것은 염재도 좋아하게 될 것이기 때문이지. 그러니까 조금만 더 기초를 다지게. 멀지 않아서 이러한 것도 배우게 될테니 말이네. 하하하~!”

“참으로 기대가 됩니다. 자월에 대해서 역시 여쭙기를 잘했다는 생각이 듭니다. 천지의 호흡은 『장자(莊子)』에서 읽었던 기억이 납니다. ‘천지가 호흡을 하는데 그 소리는 우레와 같으나 인간의 귀에는 들리지 않는다’고 했습니다. 그런데 아무리 생각해봐도 내용이 미덥지가 않고 너무 소란스럽다는 생각이 들었거든요. 이렇게 조용하면서도 강력한 네 글자로 표현하는 법을 장자는 몰랐던가 싶습니다.”

“그런가? 누군가에게는 또한 그 방법이 잘 맞을 수도 있을 것이네.”

“아, 그렇겠습니다. 그러한 방법은 어떤 사람에게 필요하겠습니까?”

“아마도 촉한(蜀漢)의 장비(張飛)와 같은 사람에게는 정흡동벽(靜翕動闢)보다는 천지뇌성(天地雷聲)이 더 잘 어울리지 않을까? 하하하~!”

“아, 스승님, 무슨 말씀인지 이해가 됩니다. 그래서 하나의 이치를 설명하는데 팔만사천 가지의 방편(方便)이 있다는 의미였네요. 세상에 필요 없는 것은 없다는 말이 다시 떠오릅니다. 쓸 줄 모르는 것이 있을 뿐이겠습니다.”

염재의 말에 춘매도 동조하면서 한마디 했다.

“정말이야~! 어제까지는 필요가 없다고 생각했던 것이 오늘 갑자기 필요해지는 경우도 많더라니까. 그래서 버리려다가도 혹시 몰라서 놔두게 되면 다음에 꼭 쓸 일이 생기더라. 호호호~!”

춘매의 말에 두 사람도 함께 미소를 지었다.

“누이도 그 이치를 알고 있었구나. 참으로 자연의 이치를 안다는 것은 쉽고도 어려운 일이라는 것만 알면 항상 조심스럽게 나아갈 수가 있어. 이미 그렇게 잘하고 있으니까 걱정하지 않아도 돼.”

“내가 왜 걱정을 하겠어? 오빠는 천군만마(千軍萬馬)와 같은데 말이야. 호호~!”

춘매의 낭랑한 웃음소리게 작은 방안을 울려 퍼졌다. 염재는 벌써 축월에 대해서 공부하려고 준비하고 있었다.