[306] 제29장. 물질오행관/ 1.신(神)과 소통하는 길

작성일

2021-05-24 15:40

조회

1188

[306] 제29장. 물질오행관(物質五行觀)

1. 신(神)과 소통하는 길

========================

갑자기 나타난 오광(五廣)의 초롱초롱한 눈빛에 좌중이 압도(壓倒)를 당할 지경이었다. 자원과 춘매도 조용히 숨을 죽였다. 그러자 우창이 적막을 깨고 말했다.

“그대의 나이는 올해 어떻게 되는가?”

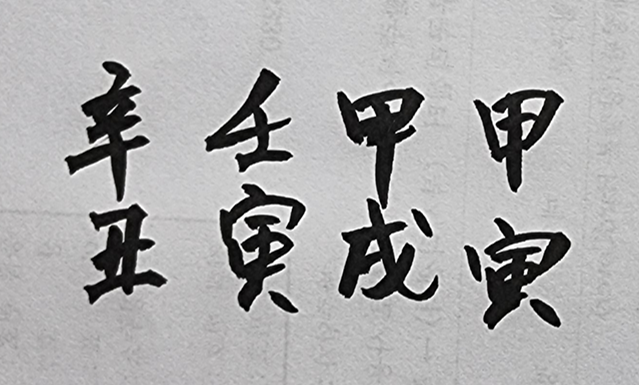

“예, 갑인(甲寅)생입니다. 올해 18세가 됩니다.”

다들 궁금해하는 오광의 생일을 물어서 사주를 뽑는 일은 자원이 맡았다. 그렇게 해서 나온 강현민의 팔자를 자원이 썼다.

명식을 보자 누구보다도 마음이 급한 춘매가 먼저 말을 꺼냈다.

“스승님, 금토(金土)로 가면 되겠죠?”

그러자 자원도 한마디 거들었다.

“총명(聰明)이 절정(絶頂)이로구나. 이 정도면 과목성송(過目成誦)아닌가? 무엇이든 한 번 보면 바로 외울 정도의 능력이 되겠으니 학문의 길로 들어서기를 참 잘했네. 좋은 인연이 되겠어.”

그러자 오광도 공수로 감사를 표했다. 다만 아직도 마음으로 오행원에 머물겠다는 결정을 한 것은 아니었다. 우선 우창의 말을 들어본 다음에 판단하겠다는 의지가 보이는 표정이어서 아무도 긴말은 하지 않았다. 그렇게 조용해지자 오광이 말을 꺼냈다.

“오행이 금목수화토(金木水火土)라는 것은 익히 알고 있습니다. 그렇다면 왜 이러한 것으로 자연의 기준으로 삼게 되는지에 대해서 여쭙고자 합니다. 우선 목(木)에 대해서 여쭙습니다. 왜 하고많은 자연의 물질 중에서 나무를 선택하게 되었습니까? 나무가 소중해서입니까? 나무의 존재가 무엇이기에 오행에 자리를 잡고 있는지에 대해서 아무도 시원한 답변을 주지 않았습니다. 오늘 스승님을 뵈었으니 이에 대해서 시원하게 풀이를 해 주셨으면 좋겠습니다.”

오광은 항상 마음속의 깊은 곳에서 의문으로 자리하는 것에 대해서 해결을 보지 못한 나무에 대한 것부터 묻어보고 싶었다. 그래서 좀 당돌하게 보일지도 모르는 태도로 물었다. 이미 자칭 비술(祕術)을 갖고 있다는 많은 사람에게 물었기 때문에 무슨 말이 나올 거인지도 짐작을 하면서, 그리고 그러한 답이 나오면 또 어떻게 반격해서 상대방의 위선(僞善)이나 가식(假飾)이 아닌 나무의 이치를 알아내고 싶었다. 오광의 질문이 이렇게 나올 줄은 짐작하지 못했던 춘매의 얼굴에 불편한 기색이 스쳐 지나갔다.

‘어찌 나무 하나 만을 목이라고 하겠어? 세상의 삼라만상이 모두 목인데 말이야. 스쳐 지나가는 바람도 목이고 만물을 생성하는 기운도 모두 목이라는 것을 모르니까 그딴 생각을 하는 거야~!’

이렇게 쏘아주고 싶어서 입이 근질근질했다. 그것을 재빨리 살핀 우창이 눈짓으로 눌렀다. 그것을 본 춘매가 겨우 마음을 진정했다. 사람들의 눈이 우창의 입을 향해서 집중했다.

“그 이유는 말이네.”

이렇게 한마디를 툭 던져놓은 다음에 좌중을 한 번 훑어봤다. 모두에게 집중하라는 의미였다. 숨소리조차 들리지 않았다. 우창이 말을 이었다.

“나무야말로 신(神)과 인간을 이어주는 통로(通路)이기 때문이라네.”

“예? 무슨 뜻인지요?”

“하늘을 향해서 끊임없이 상승(上昇)하는 존재가 무엇인가?”

“그게 어찌 나무뿐이겠습니까?”

“나무 말고 또 무엇이 있는가?”

“가을 하늘의 기러기도 하늘을 향해서 힘차게 날아오르지 않습니까?”

“그런가? 그렇게 날아오른 다음에는?”

“구만리 장천(長天)을 날아서 따뜻한 강남(江南)에서 겨울을 나고는 다시 설국(雪國)의 눈이 녹을 때를 기다려 북행합니다.”

“겨울에 강남으로 날아가겠지?”

“그렇습니다.”

“다음에는?”

“따뜻한 봄이 올때까지 겨울을 보냅니다.”

“아니, 하늘에 머무르지 않고?”

“예? 무슨 말도 안 되는 말씀을 하십니까?”

“아니, 그대가 말하지 않았나? 기러기는 하늘로 날아오른다고.”

“그렇습니다. 당연히 이동을 위해서 날아오릅니다.”

“내 말은, 나무는 필요한 때만 날아오르는 새와 달리 항상 매 순간 잠시도 쉬지 않고 하늘을 향해서 솟아오른다는 말이네.”

“예?”

“경이(驚異)롭지 않은가? 세상의 그 어떤 존재도 나무처럼 끝없이 생명을 다 할 때까지 하늘의 신과 연결되기 위해서 솟아오르고 있는 것을 보았나?”

“그야, 나무이기 때문이지요. 신이 하늘에 존재합니까?”

“신이 하늘에 존재하지 않으면 어디에 존재하는가?”

“사실 신이 존재하는 것인지조차도 모르겠습니다. 그러한 것이 있기는 한 것입니까?”

“아니, 그대가 신이 존재하는 것인지조차도 잘 모른다고 하면서 왜 하늘에 존재하는 것이 맞느냐는 말은 하는가? 나는 그것이 이해가 되지 않네. 나를 위해서 설명해 줄 수가 있겠나?”

“제가 설명은 할 수가 없습니다. 다만 텅 빈 하늘의 어느 귀퉁이에 신이 존재하는지는 믿음이 가지 않습니다. 옥황상제(玉皇上帝)가 하늘에 있다고 하고, 천궁(天宮)도 있다고는 합니다만, 그러한 것은 어리석은 백성을 현혹(眩惑)시켜서 두려움을 조장(助長)하려는 통치자의 의도로 밖에는 생각되지 않습니다.”

오광의 말을 들으면서 우창이 미소를 지었다. ‘실은 나도 그렇게 생각한다네’라는 말이 하마터면 튀어나올 뻔한 것을 겨우 삼켰다. 그러면서 내심 신명이 났다. 이렇게 천둥벌거숭이 같은 청년의 출현으로 인해서 갑자기 공부방에 활기(活氣)가 넘치는 것이 흐뭇해서였다.

“마을마다 신목(神木)을 모시고 살아가는 것은 알고 있나?”

“물론입니다. 그것조차도 저는 신뢰하지 않습니다. 어찌 나무 한 그루에 신령(神靈)이 있다는 명분을 부여해 놓고서 그것을 의지하고 살아가는 나약한 인간들의 모습이 도무지 납득이 안 되는 까닭입니다.”

“그런가? 그대에게 들려줘야 할 이야기가 생각나는군. 예전에 장자(莊子)라는 사람이 있었다네. 들어봤는가?”

“금시초문(今始初聞)입니다.”

“그가 지혜로운 사람이라는 소문이 퍼져나가자 적지 않은 제자들이 모여들었다네. 그렇게 해서 강호를 주유(周遊)하고 있었는데, 하루는 거대한 가죽나무 아래에서 비를 피하고 있었다더군.”

“그럴 수 있겠습니다.”

“그중에 한 제자가 물었지. ‘스승님, 이 나무에도 신령이 있을까요? 사람들이 나무 옆에 성황당(城隍堂)을 지어놓고 목신으로 떠받들면서 오색천을 나무에 감아놓고 기도하는 것을 보면 과연 무엇이 있나 싶기도 합니다.’라고 말이네.”

오광이 우창의 말을 듣고는 한마디 했다.

“제가 그 자리에 있었더라도 그렇게 물었지 싶습니다. 그래 장자의 답변은 어떠했습니까? 제 생각이 맞는다면, ‘그런 것이 어디 있나? 다 인간이 만들어놓은 허상일 따름이라네.’라고 답을 했을 것입니다.”

우창이 오광의 말을 듣고는 미소를 띠고 말했다.

“그런데 장자는 아무런 답도 하지 않고 묵묵히 있다가 비가 그치자 다시 길을 가다가 날이 저물어서 객잔에 들게 되었다네. 낮에 질문했던 제자는 여전히 의문이 풀리지 않아서 저녁을 먹고 둘러앉은 김에 다시 물었다네. ‘스승님께서 아까 나무 아래에 있을 적에 제가 여쭈었는데 답변을 하지 않으셨습니다. 그 말씀을 듣고 싶습니다.’라고 말이네.”

“저도 스승의 명쾌한 답이 궁금했을 것입니다.”

오광은 아직 ‘제자’라는 말을 쓰지 않고 있었다. 그 의미는 결정하지 않았다는 뜻이었다. 만약에 스승으로 섬길 만하다는 판단이 된다면 비로소 자신을 가리켜서 ‘저’라고 하지 않고, ‘제자’라고 할 참이었다. 이것도 강호를 유람하면서 상처를 많이 받았기 때문에 얻은 경험이기도 했다. 우창은 개의치 않고 설명을 이어갔다.

“스승이 비로소 답을 했다네. ‘이 사람아, 그 신목에 붙어서 마을 사람들의 안녕을 지켜주면서 밥이나 얻어먹고 있는 존재를 내가 말하게 되면 그 귀신은 얼마나 부끄러워하겠느냔 말이야. 그래서 내가 답을 하지 않았던 것이네. 귀신은 자신의 존재감을 두려워하기는 바라지만 자신의 실상이 밝혀지기를 원하지는 않거든.’이라고 말이네.”

“예? 그렇다면 신목에는 귀신이 있다는 뜻입니까?”

“이야기로 미뤄봐서 그렇다고 봐야 하겠지.”

“비록 그렇다고는 해도 그것은 귀신이 나무를 의지하고 있는 것일 뿐, 실제로 나무가 신은 아니지 않습니까?”

“그런가? 그대는 신이 무엇이라고 생각하는가?”

우창도 오광의 말이 ‘저’라고 하는 동안에는 ‘오광’이라는 호를 사용하지 않을 요량이었다. 오는 것이 있으면 가는 것이 있는 법이고, 가는 것이 있으면 오는 것도 있어야 하는 법인데, 우창은 ‘오광’이라고 불러줘서 제자로 받아들이는데, 정작 오광은 자신을 ‘제자’라고 하지 않는 것은 우창에게도 기분이 좋은 것은 아니었기 때문이다. 때로는 대범하고 때로는 쪼잔한 것이 우창의 마음이기도 했다. 이러한 의미를 다들 모르고 있었는데 자원만은 눈치를 채고서 우창이 ‘그대’라고 말을 하는 것을 들으면서 미소를 지었다. 그것을 보는 우창의 마음도 재미있었다. 이심전심(以心傳心)으로 나누는 대화의 여백을 즐기는 맛이었다.

“제가 생각하기에 신은 마음의 장난으로 만들어진 허상(虛像)입니다. 불상(佛像), 신상(神像), 토지신(土地神)이 모두 그와 같다고 여깁니다.”

“그대는 무엇인가?”

“예? 저는 강현민이고, 강태공 할아버지의 108세 손자(孫子)입니다.”

“아, 그걸 물은 것이 아니고, 그대 자신에 대해서 물었을 뿐인데 말이 어디에 떨어지는 것인지도 모르고 쯧쯧~!”

우창은 기고만장(氣高萬丈)한 오광의 기세를 좀 누그러뜨려야 할 필요가 있다고 생각해서 면박(面駁)을 주었다. 역시 예상했던 대로 오광의 안색에 노기(怒氣)가 살짝 피어올랐다.

“하문(下問)이 명료치 않아서 그리 답했을 따름입니다. 제자신에 대해서 물으셨다는 것은 무엇을 말씀하시는 것입니까? 육신을 말씀하시는 것입니까? 아니면 정신을 말씀하시는 것입니까?”

드디어 오광이 걸려들었다. 춘매의 눈이 반짝였다.

“둘다~!”

잠시 침묵이 흘렀다. 오광이 생각을 정리하느라고 답을 하지 않자 방 안의 사람들도 숨을 죽이고 답을 기다렸다.

“물으시니 답은 하겠습니다만, 좀 괴이하다는 생각은 듭니다. 육신은 조상이 물려준 것이고, 정신은 육신과 함께 머물다가 육신이 그 수명을 다하면 정신도 허공으로 흩어지고 마는 것이라고 생각합니다. 그러니 지금은 잠시 강현민이지만 수십 년이 흐른 다음에는 아무것도 남아있지않게 될 것입니다.”

갑자기 춘매가 감탄해서 말했다.

“와우~! 저 기백(氣魄) 좀 보소~!”

춘매의 말에 모두 고개를 끄덕여서 동의했다. 그러나 우창은 전혀 반응을 보이지 않고 오광의 말을 잡고 늘어졌다.

“알았네. 그대가 집을 떠나서 찾고자 한 것이 무엇이라고 했는가?”

“보이지 않지만 작용하고 있는 분명한 무엇이 있다면 그것이 무엇인지를 찾아보려고 했습니다. 그리고 그것이 책 안에 있는 것이 아니고, 자연에 편재(遍在)하고 있는 것이며, 수행을 많이 한 사람만이 그것을 가르쳐 줄 수가 있다고 생각해서입니다.”

“틀렸네~!”

“예?”

우창의 단호한 말에 오광은 물론이고, 다른 사람들도 모두 의아했다. 틀렸다니 뭐가 틀렸단 말인가 싶은 생각이 들어서였다. 잠시 뜸을 들인 다음에 우창의 말이 이어졌다.

“그대는 이미 신의 존재도 믿고, 천지자연에는 말로 설명할 수가 없는 온갖 이치가 실뭉치처럼 엉켜있다는 것도 알고 있네. 그러한 것에 대해서 명쾌하게 답을 해 줄 스승을 찾아 나섰고, 그 과정에서 사람들로부터 속기도 하고, 상처도 받았지. 그래서 이제는 속지 않겠다는 마음으로 무장(武裝)을 하게 되었고, 그로 인해서 여기까지 오는 동안 안전하게 자신을 지킬 수가 있었네. 그런데 오늘 내게 와서 허튼수작을 부리다가 모든 것이 드러나고 말았다는 것을 아직도 깨닫지 못하고 있으니 참 딱할 따름이네.”

“............”

잠시 말을 잇지 못하고 마치 목석이라도 된 것처럼 멍~하게 앉아있던 오광이 다시 물었다.

“왜 그렇게 말씀하시는 겁니까? 마치 제가 말하는 것이 맘에 안 들어서 짓누르려는 듯한 느낌을 받았습니다. 조금 더 쉽게 말씀해 주시겠습니까?”

“아직도 모르겠나? 그대가 집을 떠날 때의 마음은 순수(純粹)했고, 아름다웠네. 그런데 험한 세상을 누비고 다니면서 때가 많이 묻다가 보니까 자신이라도 지켜야 한다는 마음이 생겨서 진실을 숨겨둔 채로 목적을 잃은 배가 되어버렸다는 말이네. 어서 집으로 돌아가게. 그대가 찾는 완전하고 설명이 가능한 그런 이치는 세상 어디에도 없고, 당연히 그러한 것이 없으니 어떤 진인달사(眞人達士)를 만나더라도 그대의 마음을 채워 줄 수는 없을 것이네.”

“알겠습니다. 그런데 왜 갑자기 나무에 대해서 말씀을 하시다 말고 저를 공격하시는지 모르겠습니다. 저의 질문이 잘 못 된 것이었습니까? 아니면 당돌한 질문으로 인해서 심기(心氣)가 불편하셨던 것입니까?”

“처음에는 내가 그대에게 무슨 도움이라도 되기를 바랐으나 이야기를 듣다가 보니 이미 그대가 찾고자 했던 것은 없겠다는 생각을 하는 것이라네. 그냥 집으로 돌아가기는 해야 하겠는데 부모님을 뵐 명분이 없어서 그 명분을 찾고 있었던 것이네. 처음에는 책을 떠난 곳에 진리가 있을 것이라고 믿었는데 만나는 사람마다 모두 한결같이 허황한 말만 하는 것을 듣다가 보니까 애초에 그대의 생각이 잘못되었을 수도 있다는 것까지 생각하게 되었으니 병이 깊어도 골수(骨髓)의 근처에까지 도달했다고 봐야 하겠군.”

진솔(眞率)하지만 확고(確固)한 우창의 말이 이어지자 오광도 자신의 질문이 노여워서 그렇게 말을 하는 것이 아니라는 생각이 들면서 다시 곰곰 자신을 돌이켜 보기 시작했다. 아무도 입을 열지 않았고, 열 수도 없었다. 이렇게도 강경(强硬)하게 말하는 우창을 본 적이 없었기 때문이다. 오광이 생각에 잠겨있자 우창이 다시 말을 이었다.

“자네는 초현실적(超現實的)인 것에 대해서 믿지 않는다고 했네. 맞나?”

“예, 맞습니다. 그런 것은 없다는 생각을 했습니다.”

“그렇다면, 현실적인 것이 남는데, 왜 사서삼경(四書三經)을 읽어서 벼슬도 하고 부모님께 효도하면서 백성을 돌보는 공부는 하잘 것이 없다고 여겼는가?”

“예? 그것은.....”

“이렇게 모순된 생각을 하게 된 것은 강호의 선배들 책임도 없다고는 못하겠지만 그렇다고 하더라도 그대의 뒤틀린 심사는 어찌해야 치유가 된단 말인가? 그것은 마치 신령(神靈)의 존재를 부정하면서 신령을 믿는 것이고, 자신의 존재를 인정하면서도 자신을 부정하는 것과 무엇이 다르단 말인가?”

“예? 무슨.....”

“이렇게 스스로 모순이 되는 문제 두 개를 가슴에 품고 다니면서 이렇게 말하는 사람에게는 저렇다고 말하고, 저렇게 말하는 사람에게는 이렇다고 말하면서 세월만 보내고 있는 것이 한심하지 않은가?”

계속 생각에 잠겨있던 오광이 비로소 말했다.

“그렇다면 제가 잘못된 것은 무엇입니까?”

“불(不)~!”

우창이 짧게 말했다. 그 말은 오광만이 아니라 모두가 이해할 수가 없는 답이었다. 다음에 무슨 말이던지 뒤따라 나와야 하는데 우창도 입을 다물었다. 그러자 답답해진 사람은 오광이었다.

“다시 여쭙습니다. 이것을 어떻게 하면 고치겠습니까?”

“긍(肯).”

“그 말씀은 ‘옳다고 여기라’는 뜻입니까?”

“맞아.”

“모든 것은 옳다고 여기면 됩니까?”

“물론~!”

“그러다가 받는 상처는 누구의 몫입니까?”

“그들의 몫이지~!”

“정작 상처를 받는 사람은 저인데도요?”

“남이 내게 상처를 입힐 수는 없네. 자신이 상처를 내고, 상처를 입을 뿐이지.”

“아직도 잘 모르겠습니다.”

오광이 비로소 우창의 생각 안으로 들어오고 있었다. 밖에서 배회하다가 어느 문으로 들어와야 할 것인지를 탐색하고 있는 모습이었다. 우창이 오른손을 들어서 검지를 자신의 코앞에다 세웠다. 모두 그게 무슨 뜻인지 몰라서 의아했다. 오광에게 다시 물었다.

“알겠는가?”

오광이 이번에는 즉시로 답했다.

“모르겠습니다.”

그러자 우창은 세웠던 손가락을 옆으로 뉘어서 입 앞에다 놓았다. 그제야 자원이 그 의미를 알고는 미소와 함께 고개를 끄덕였다. 잠시 후에는 춘매도 그 뜻을 알고 하마터면 웃음을 터뜨릴 뻔했다. 그러나 염재와 안산은 여전히 무슨 뜻인지 몰라서 우창의 말만 기다렸다.

“알겠는가?”

“여전히 모르겠습니다. 깊은 뜻이 있는 것 같기는 한데 뜻은 가늠이 되지 않습니다. 쉽게 말씀해 주시면 고맙겠습니다.”

“코와 입이라네.”

“예? 코와 입이라니요? 오리무중(五里霧中)입니다.”

“코는 잊어버리고 입만 살았다는 말이기도 하다네. 하하하~!”

“예?”

우창이 주변을 둘러보다가 노산에서 자원이 가져온 녹차가 있는 것을 보고는 집어서 뚜껑을 열고 오광의 코앞으로 내밀었다. 오광이 의아해하면서 스며드는 차의 향을 맡았다.

“향이 어떤가?”

“좋습니다.”

“그런가? 이번에는 차의 잎을 씹어보게.”

그러면서 찻잎 하나를 꺼내어서 오광의 손바닥에 놓았다. 오광은 영문도 모른 채로 찻잎을 씹었다.

“맛이 어떤가?”

“씁쓰레합니다.”

“코가 느끼는 것과 혀가 느끼는 것이 같은가?”

“많이 다릅니다.”

“그대는 코가 느낀 향을 믿을 텐가? 아니면 혀가 느낀 맛을 믿을 텐가? 그것도 아니면 두 가지를 모두 믿을 텐가? 또 그것조차도 아니면 두 가지를 모두 부정할 텐가?”

우창의 질문세례에 오광은 잠시 머릿속이 혼란스러웠다. 질문의 말은 이해가 되었는데 그 뜻을 가늠할 수가 없어서였다. 그러나 우창의 말이 떨어졌다.

“어떤가? 자네가 최초에 집을 나설 적에 느꼈던 것은 녹차의 향이었네. 황홀하고, 가슴이 설레었지. 그 향은 세상 어디에서도 맡아 볼 수가 없는 진리의 향이었네. 아마도 그 향은 전생에 맡아 본 것이었겠지. 흔적이 없는 향이 다시 태어나서 삶이 바뀌어도 기억에 남아있다는 것이 신비로울 따름이지. 그리고 강호를 유람하면서 본 것은 차의 맛이었네. 강력한 쓴맛이 혀를 자극하자. 원래 느꼈던 향은 간 곳이 없고 힘들다는 생각이 온통 기억을 차지하게 되었던 것이지. 여기에서부터 그대는 잘 못 되었던 것이라네. 그 모두를 받아 들인다면 멈췄던 진리의 수레바퀴는 다시 원래대로 돌아가게 될 것이네.”

이렇게 말을 마치고는 조용히 오광을 바라봤다. 오광은 머리를 한 대 맞은 듯이 아찔한 느낌이 들면서 정신이 퍼뜩 들었다.

“그럼에도 최초에 느꼈던 향을 잊을 수가 없습니다. 어떻게 하면 됩니까?”

“그대가 참으로 오행원에 잘 왔네.”

우창의 말이 떨어지기가 무섭게 오광이 일어나서 삼배했다. 모두 가만히 앉아서 오광이 하는 모습만 지켜볼 따름이었다. 그렇게 부처에게 절을 하듯이 세 번을 하고서는 자리에 앉아서 말했다.

“이제야 바르게 안내를 해 주실 스승님을 만났습니다. 오광의 길을 밝혀 주실 것을 믿어 의심치 않겠습니다. 이제야 부정(否定)을 버리고 긍정(肯定)을 찾았습니다. 그리고 부족하지만 궁극(窮極)에는 긍정도 버리도록 노력하겠습니다.”

“함께 열심히 정진해 보도록 하세.”

도대체 둘 사이에 무슨 일이 있었는지는 둘만이 알 일이었지만 적어도 나쁜 일은 아니었다는 것을 모두가 알 수 있었기에 앞으로 전개될 이야기에 설레는 마음을 감출 수가 없었다. 도대체 나무에서는 어떤 일이 벌어지고 있었으며 그러한 이야기에서는 또 무엇을 얻게 될까?