[362] 제31장. 생존력(生存力)/ 15.허공(虛空)의 길

작성일

2022-03-05 06:10

조회

930

[362] 제31장. 생존력(生存力)

15. 허공(虛空)의 길

========================

우창의 말을 듣고서 채운이 이해되지 않는다는 듯이 말했다.

“아니, 스승님께서 설명도 해 주시지 않은 정기(丁己)의 이치를 어떻게 짐작이라도 하라고 그리 말씀하시는 거예요. 정말 처음으로 생각하는 것은 어렵고도 어려워요.”

“아니지, 오행(五行)은 동생동사(同生同死)라고 하지 않았던가?”

“아, 그 말씀이셨어요? 그렇다면 또 생각할 단서를 얻었으니까 궁리해 볼게요. 병무(丙戊)가 허공을 장악하는 이치라고 하셨는데 정기(丁己)는 그것을 장악하기 위해서 실물(實物)을 만드는 것이라고 하면 어떨까요?”

“그래, 잘 생각하셨네.”

“실물을 만드는 것이라고 하시니까 병이 떠올린 가상(假想)의 미래의 세계를 구체적으로 하나씩 만들어가면서 점차로 실현(實現)시키는 것이 정기(丁己)란 말씀이지요?”

“그렇지~!”

“허공을 새처럼 비행(飛行)하려면 당연히 기계(機械)가 필요하겠네요. 그런데 새털처럼 가볍게 만들어야 할 텐데 과연 그러한 장치를 어떻게 만들 수가 있을까요?”

“왜? 채운이 직접 만들어 보려나?”

“아니, 문득 그런 생각이 들었어요. 호호호~!”

“아무렴. 생각도 못 해 볼 이유는 없으니까. 하하~!”

“무(戊)는 중력(重力)이잖아요?”

“그렇지. 중력이네.”

“아무리 날아보려고 해도 중력으로 인해서 불가능하잖아요?”

“그러니까 문명이 발달해야만 가능하다는 조건이 붙는 것이라네.”

“아, 맞아요. 지금은 상상할 수가 없는 세상이 열린다고 하셨잖아요. 그렇다면 중력을 이기는 것이 풀어야 할 관건이겠죠?”

“아마도.”

“중력을 이기려면 극(剋)하면 되겠어요.”

“어떻게?”

“갑극무(甲剋戊)를 하면 되지 않을까요? 갑(甲)미 무(戊)를 극(剋)하는 이치를 적용해 보면 어떨까요?”

“그렇지, 갑은 동물이라고 했던가? 동물이 지상(地上)을 뛰어다니는 것만으로 중력을 극복하기는 좀 어렵지 않을까? 허공으로 뛰어오르다가 곤두박질을 치고 말 텐데 말이야. 하하하~!”

“음.... 그렇겠죠? 아무래도 그건 어렵겠네요....”

“그렇다면 어떻게 할까? 며칠을 두고 생각해 볼텐가?”

“아, 아니에요. 지금 해결을 봐야지 잠도 못 자고 궁리하다가는 병이 날 수도 있어요. 호호호~!”

“그래? 그렇다면 어디 궁리해 보면 되지.”

우창은 서두르지 않았다. 가장 좋은 것은 스스로 궁리해서 답을 얻는 것이기 때문이고 선생은 그것을 거들어주는 것이 역할이라는 것을 잘 알고 있기 때문이다. 그렇게 잠시의 시간이 흘러갔다. 채운이 갑자기 소리를 지르자 모두 놀라서 채운을 바라봤다.

“아! 맞다~!!”

우창은 가만히 기다렸다. 채운이 생각을 정리하고 말을 하려면 약간의 시간이 필요할 수도 있겠다는 생각이 들었다. 다시 기다리자 잠시 후.

“스승님, 중력을 이길 방법을 알았어요~!”

“그래? 어떻게 하면 되지?”

“중력의 영향을 받지 않는 것은 불밖에 없어요. 그리고 불은 정화(丁火)였다는 것을 이제야 깨달았으니 참 둔하기는 하네요. 맞죠? 정화가 열기였다는 것과 빛과 같이 움직인다는 것을 생각하니까 비로소 답이 보이네요. 호호호~!”

채운은 스스로 생각해도 대견한지 유쾌하게 웃으면서 우창을 바라봤다. 자기의 생각이 맞지 않느냐는 확인을 받으려는 듯이. 그러자 우창이 고개를 끄덕이면서 말했다.

“정말 제대로 핵심을 잘 짚었네. 허공을 장악하려면 정(丁)이 돕지 않으면 불가능하지. 그래서 허공에 길을 만드니까 이것이야말로 정화의 창조라고 해도 되겠군.”

우창이 이렇게 채운의 설명에 동의하면서 격려하는데 채운이 또 한 번 감탄했다.

“어머~! 그렇군요.”

“뭐가 말인가?”

“길 말이에요. 기토(己土)는 토양이고 그곳에 길을 내고 사람이 다니는 것이라고 할 수 있잖아요?”

“그렇지. 그런데 그게 어떻다는 말인가?”

“아이참 스승님도, 간단한 이야기인데 뭘 모른척하세요. 병(丙)이 궁리한 설계도로 만들어진 기계장치에 정(丁)의 연료를 싣고서 허공을 날게 되면 그것이 바로 기토(己土)의 길이 된다는 말이잖아요. 배가 다니면 선로(船路)가 되고, 우마가 다니면 도로(道路)가 되는데 하늘에 길이 생긴다면 그것은 공로(空路)가 되겠네요. 와우~ 그런 길로 달려봤으면 좋겠어요. 호호~!”

“그런데 지나는 말이지만, 선로와 공로라고 한다면 도로가 아니라 우마차(牛馬車)가 다니니까 마로(馬路)라고 하거나 차로(車路)라고 해야 하지 않을까?”

“아, 그것도 일리가 있는 말씀이시네요. 도로라고 하지 않고 마로라고 하는 것이 옳겠어요. 호호~!”

“병(丙)이 만든 기계로 인해서 허공이 창조된다고 해도 될까? 비행하는 물체가 다니는 것으로 병식무(丙食戊)의 뜻이 드러난다고 하기는 어려울 것으로 보이니까 말이네.”

“그러니까 하늘은 창조된 것이 아니라는 말씀이시잖아요? 대신에 문명의 발달로 인해서 하늘을 달리는 물체가 만들어지게 되면 비로소 허공이 창조되는 것이라고 하면 된다는 말씀이죠? 정말 그러한 것도 생각해 봐야 하는 것이었네요. 과연 스승님의 치밀한 궁리는 당할 재간이 없어요. 그 짧은 순간에도 그것까지도 생각하시다니 말이에요.”

“아마도 그렇게 봐야 하겠지?”

“맞아요. 원래는 있는 허공조차도 사용하지 않으면 창조가 아니니까요. 그러다가 그것을 활용하게 된다면 그제야 창조가 된다는 것도 오늘 새삼스럽게 깨달았어요. 참으로 오묘한 이치네요. 그러니까 정(丁)의 연료를 태우면서 허공을 날아다니는 마차를 상상해 보니까 참으로 신기해요. 생각만으로도 즐거운 것은 왜일까요?”

“다시 말하면 마차는 아닐 것이네. 말이 끄는 힘을 대신해서 정화(丁火)가 말의 역할을 하게 될 것이니까 말이네. 어쩌면 화차(火車)라고 할 수도 있을까 싶기도 하네만.”

“화차에요? 정말 상상만으로도 너무나 즐거워요. 그렇다면 대포와 같은 것으로 연료를 쓰면 되겠어요. 대포가 날아가는 힘을 이용해서 그것을 타고 가는 것처럼 하면 될 수도 있지 않을까요?”

“물론 좋은 생각이네만 그것까지는 우리가 간여하지 않아도 되겠네. 말하는 것이 아무래도 내일 당장 하늘로 날아가자고 하게 생겼잖은가? 하하하~!”

“채운이 이렇게 급하답니다. 호호호~!”

문득 수경이 손을 들고는 말했다.

“스승님의 말씀을 듣고 보니까 과연 무경(戊庚)의 무(戊)와 기신(己辛)의 기(己)와는 사뭇 다른 차원에서의 병무(丙戊)와 정기(丁己)를 이해하게 되었고, 그것은 이치에도 벗어나지 않으면서 정말 잘 만들 수만 있다면 하늘을 새처럼 날 수도 있겠다는 생각조차도 들게 하네요. 여기에서 다시 기신(己辛)을 궁리한다면 과연 어떤 세상이 전개될 것인지도 무척 궁금하네요.”

“그렇지. 다만 지금은 기본적인 이치를 궁리하는 것만으로 이미 충분하다고 보고 이 정도로 식신에 대한 궁리를 마무리해도 되겠네.”

우창의 말에 수경이 다시 말했다.

“스승님의 말씀을 들으면서 열 개의 식신(食神)을 무질서(無秩序)하게 뒤섞어놓고 무척이나 혼란스러워했어요. 더구나 본질(本質)의 식신(食神)과 작용(作用)의 식신까지 20개가 뒤섞여 있을 때는 어디부터 손을 대야 할지를 알 수가 없어서 혼란스럽기만 했던 거죠. 그런데 이렇게 스승님의 설명을 통해서 양간(陽干)인 무(戊),경(庚),임(壬),갑(甲),병(丙)을 지나서 다시 무(戊)로 돌아왔을 적에는 전혀 혼란스럽지 않고 오히려 질서(秩序)가 정연(整然)하게 느껴졌어요. 마찬가지로 음간(陰干)인 기(己),신(辛),계(癸),을(乙),정(丁)을 지나서 다시 기(己)가 되는 과정으로 정리해 주시니까 비로소 구슬 서 말을 한 줄에 꿴 것처럼 손에 쥘 듯한 느낌조차 들어요. 모르면 무질서한 혼돈(混沌)조차도 알게 되면 질서정연(秩序整然)한 진리의 모습을 하고 나타나는 것이 참으로 신기하네요.”

수경의 소감을 들으며 우창도 만족스럽다는 듯이 미소를 지었다. 그러자 수경이 다시 말을 이었다.

“정말 식신 하나를 놓고서도 이렇게 다양한 이야기를 찾아낼 수가 있다는 것만으로도 너무나 놀라워요. 이제 스승님께서 마무리해 주실 것이 하나 남았어요. 뭔지 아시죠? 호호~!”

“아, 시를 적는 것으로 마무리를 하자는 말인가? 그러지. 하하~!”

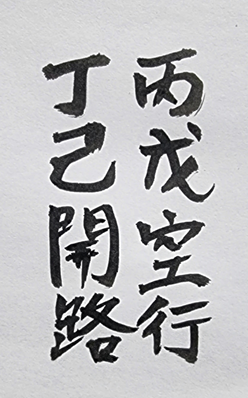

우창이 잠시 생각하다가 시를 대구(對句)로 지어서는 먹을 찍어서는 종이에 써서 앞에 걸었다. 대중의 이목이 모두 한곳으로 향했음은 물론이다.

앞에서와 마찬가지로 수경이 시를 읽고는 다시 풀이했다.

병무공행(丙戊空行)

정기개로(丁己開路)

병(丙)의 기술로 허공을 달리니

정(丁)의 연료로 새길을 개척하네

이렇게 시를 읊고 난 수경이 우창에게 물었다.

“스승님 이렇게 해석하면 될까요?”

“그렇지, 잘 풀이했네. 이미 의미에 대해서는 다 설명하고 들었으니 어렵지 않을 것으로 봐도 되겠지?”

“아, 스승님께서 써 주신 식신시(食神詩)를 한자리에 모아서 병풍으로 만들어도 좋겠어요. 그렇게 하면 어떨까요? 다행히 수경은 자수(刺繡)의 재주가 있으니 스승님께서 써 주신 것을 모아서 수로 놓아서 기념으로 학당에 두고 싶은데 그래도 괜찮을까요?”

“그렇게 재능을 발휘해서 대중이 읽으면서 즐거워하고 보아서 아름답게 느껴질 작품을 만들어 놓는다면 그것도 좋겠네. 다만 공부하는 틈틈이 할 일이지 일삼아서 하지는 말라고 할 따름이네. 자칫 그런 것에 매달려서 궁리하는 시간을 허비하면 또한 안타까운 일이니까 말이네. 하하하~!”

“바늘로 한 땀씩 뜨면서 도반들과 스승님이 나눈 이야기를 떠올린다면 또한 공부가 될 따름이니 낭비는 없다고 하겠어요. 호호~!”

“그렇다면 내가 다시 없는 솜씨나마 글씨를 다시 써봐야 하나?”

“아니에요. 실로 가치가 있는 것은 멋지게 쓴 글이 아니라 이렇게 공부하면서 휘적휘적 써놓은 것이 더 의미가 있는 것이니까요. 그동안 쓰신 것을 버리지 않고 모아놨으니까 그대로 다듬어서 열 폭의 병풍(屛風)으로 만들도록 하겠어요. 이미 마음으로부터 즐거움이 피어올라요. 호호~!”

“그렇다면 글씨야 삐뚤빼뚤해도 그냥 만들어 보시게. 하하~!”

그러자 수경이 그동안 우창이 썼던 글을 탁자에 모두 늘어놓고서 말했다.

“스승님 이렇게 모아놓으니까 또 느낌이 다르죠? 수경에게 더없이 소중한 선물이 되었어요. 앞으로도 더욱 열심히 궁리해서 이러한 이치를 자유롭게 오가면서 즐길 수가 있도록 정진하겠습니다. 한줄 한줄 읽을 때마다 그 안에 알알이 박혀있는 진리의 알갱이들이 느껴질 거에요.”

“그렇다면 또한 다행이겠네. 그리고 누군가 후학이 공부하러 온다면 이것을 빙자하여 설명할 자료도 될 테니 이것은 모두 수경의 공덕이라고 해야 하겠네. 모쪼록 열심히 궁리하여 오행에 자유롭기만 바랄 따름이네. 하하하~!”

제자들이 감사를 표하고 돌아가자 시간은 신시(申時)가 다 지나가고 유시의 초입이었다. 비로소 여유로워진 우창이 차를 마시려는데 밖에서 마차 소리가 들렸다.

“어? 염재가 왔나?”

춘매가 잠시 나가보고는 말했다.

“맞아요. 염재가 웬 손님과 동행을 했어요. 차를 준비할게요.”

잠시 후 말을 매어놓은 염재가 동행한 사람과 안으로 들어와서는 인사를 했다.

“스승님, 그간도 평안하셨는지요? 오늘 모처럼 시간이 되어서 귀한 손님을 모시고 왔습니다. 혹 쉬시는 것을 방해하지는 않았는지요?”

“오, 잘 지내셨는가? 퇴청(退廳)하고 시간을 내셨나 보군. 마침 공부를 마치고 쉴 틈인 줄을 미리 계산하고 온 것이 아니었던가? 잘 왔네.”

우창이 반기며 말하자 염재가 웃으면서 말했다.

“실로 그렇습니다. 스승님께 신기한 말씀을 전해 드리고자 유시(酉時)가 되기만을 기다렸습니다. 오늘 저녁은 제자가 모시겠습니다. 함께 나가시지요. 그리고 모두 같이 나가셔서 함께 즐기도록 은자도 넉넉하게 준비했으니 집은 성주대신께 보시라고 해야 하겠습니다. 하하하~!”

그러자 춘매가 무슨 말인지 몰라서 눈만 멀뚱멀뚱하는 것을 보자 우창이 설명해 줬다.

“마을에는 마을을 지키는 토지공(土地公)이 계시고, 절에는 사천왕(四天王)이 계시듯이 가가호호(家家戶戶)에는 가족을을 지키는 성주대신이 계시고, 우물을 지키는 용왕대신이 계시고, 대문을 지키는 수호대신도 계신다네. 그중에서 가장 으뜸은 안방을 지키는 성주대신이니 그 말을 한 것이야. 하하하~!”

우창의 설명을 듣고서야 비로소 무슨 뜻인지 알아듣고서 춘매도 웃으면서 말했다.

“그랬구나. 웃자고 한 말인 줄도 모르고 난 또 깜짝 놀랐잖아요. 호호호~!”

그러자 우창이 다시 웃음기 있는 얼굴로 말했다.

“웃자고 한 말이기도 하지만 꼭 그것만이 아닐 수도 있어. 사람이 사는 곳에는 신령도 함께 깃들어 살 수가 있는 것이기도 하니까 말이야. 그래서 집을 지키는 수호신이 계신다고 생각하는 것도 나쁘지 않을 거야. 하하~!”

“아니, 풍수지리에서 좋은 터나 나쁜 터가 있다는 말은 들어봤지만 집집마다 집터를 지키는 신령이 참으로 있다면 그것도 신기한 일이겠네. 하긴 절을 지키는 신이 있다면 집을 지키는 신도 있을 법하네. 그 신들은 주로 조상님들이실까요?”

비로소 춘매가 진지하게 말하자 우창도 정색하고 답했다.

“사람의 육안(肉眼)으로 보이는 것이 하나라면, 심안(心眼)으로만 봐야 하는 것도 하나라고 보면 음양관(陰陽觀)에서 어긋나지 않을 거야. 만약에 영적(靈的)인 존재가 있는 것을 믿는다면 이미 세상은 눈으로 봐야 할 것과 마음으로 봐야 할 것이 있을 테니 두 배가 되는 셈이지. 그리고 믿거나 안 믿거나 관계없이 그러한 세상은 존재하는 것이라네.”

“어머! 정말요? 스승님께서조차 그렇게 말씀하실 줄은 몰랐어요. 항상 냉철하게 생각하고 확인이 되는 것만 믿는 것인 줄로 알았는데 오늘은 또 다른 말씀을 하시네요. 호호호~!”

“무슨 말이야~! 오행의 이치가 있으니 세상의 이치도 다섯 가지는 되어야 하지 않을까? 불로 이뤄진 세계와 물로 이뤄진 세계가 있듯이 땅으로 이뤄진 세계와 바위와 같은 암석으로 이뤄진 세계가 있고, 초목과 같은 존재로 이뤄진 세계도 있어야 하지 않을까?”

우창의 말에 염재가 바로 관심을 보이면서 물었다.

“스승님의 말씀이 타당하다고 여겨집니다. 불의 세계에서는 모든 이치를 불의 흐름으로 관찰할 수가 있으니 기후의 춘하추동이야말로 불의 세계가 아니고 무엇이겠나 싶습니다. 그런가 하면 초목은 인간이 식량으로 재배해야 하니 또한 나름의 생장숙장(生長熟藏)의 이치에 따라서 씨앗을 뿌리고 결실을 거두는 것입니다. 마찬가지로 다른 존재들도 그와 같을 것으로 믿어도 되겠다는 생각이 들었습니다. 이렇게 이해하면 되는 것일까요?”

“당연하지. 그런데 같이 오신 손님을 소개시켜 주지도 않고 우리의 이야기만 소란스럽게 나누지 않았나? 이게 무슨 주인의 예의란 말인가. 하하하~!”

“아 참, 스승님의 말씀에 취해서 그만. 하하~!”

염재가 이렇게 말하고는 동행한 사람을 소개했다.

“이분은 지사(地師)이십니다. 풍수지리(風水地理)에 대해서는 남에게 묻지 않아도 될 만큼 공부를 하셨다는데 간지학(干支學)에 대해서는 아는 바가 부족하시다기에 스승님 말씀을 조금 해드렸더니 꼭 한번 뵙고 싶다기에 미리 말씀을 드리지도 않고 모셔왔습니다. 제자와는 가끔 이야기를 나누는 인연이니 스승님께서도 편하게 대하시면 되지 싶습니다.”

그러자 우창이 주인으로 먼저 통성명(通姓名)을 했다.

“잘 오셨습니다. 소생은 진하경(陳河鏡)이고 아호는 우창(友暢)이라고 합니다. 변변치 못한 재주를 보러 오셨으니 비웃음이나 사지 않을까 조심스럽습니다. 올해 계사(癸巳)생으로 서른아홉입니다.”

그러자 동행한 사람도 공수로 예를 하고는 자신을 소개했다.

“고명(高名)을 많이 들었습니다. 제 이름은 정문보(鄭文寶)라고 합니다. 본향(本鄕)은 정주(汀洲)이나 산천(山川)의 경계(境界)를 유람하는 것이 좋아서 떠돌이로 세월을 보내고 있습니다. 저의 스승님께서 지어주신 호가 지광(地廣)입니다. 기축(己丑)생이니 그것도 땅과 연관이 있어 보이기도 하고요. 하하하~!”

“아, 원래 지광 선생님이셨군요. 뵙게 되어 반갑습니다. 그러지 않아도 우창이 항상 궁금한 것이었는데 마침 고명하신 지사(地師)를 만나게 되었으니 이것도 하늘의 뜻인가 싶습니다. 부디 아낌없는 가르침을 고대하겠습니다.”

“변변치 못한 잔재주이지만 그래도 20여 년을 돌아다녀서인지 들려드릴 말씀은 몇 마디 있을 듯합니다. 궁금하신 점에 도움이 되시기만 바랄 따름입니다. 그런데 염재에게 듣자니 신묘(神妙)한 점술(占術)을 구사(驅使)하신다고 들었는데 그것이 도대체 어떤 것인지가 궁금해서 바쁘다는 것을 다그쳐서 이렇게 실례하게 되었습니다. 부디 사양치 마시고 오묘한 간지의 이치에 대해서 한 수 배울 수가 있는 자비를 베풀어 주시기 바랍니다.”

이렇게 서로 간에 인사를 나누자 옆에서 듣고 있는 염재가 끼어들었다.

“자, 그만하면 통성명은 되셨으니 자리를 옮겨서 저녁을 먹으면서 천천히 이야기를 나누셔도 되겠습니다. 오늘은 해산물(海産物)로 모시겠습니다. 함께 가시지요.”

그러고 보니까 외식하러 가는 것도 오랜만이었다. 자원과 오광, 그리고 춘매까지 모두 염재를 따라서 꽤 괜찮아 보이는 식당으로 들어갔더니 이미 자리가 마련되어 있었다. 상호는 「해파랑(海波浪)」이었다. 이름을 보니 바닷가에서 파도의 철썩이는 모습이 그려졌다. 그렇지 않아도 낮에 이야기하면서 노산의 바닷가를 떠올렸는데 뭔가 통한 듯한 느낌이 들어서 기분이 상쾌해졌다. 염재가 권하는 대로 자리에 앉아서 점원이 따라주는 차를 마시면서 주변을 살펴봤다. 규모가 꽤 있어 보이는 것이 품격도 함께 느껴졌다. 잠시 후 한쪽 무대에서 여인이 비파를 들고 와서는 앉아서 연주하기 시작했다. 예전에 들어본 적이 있던 당대(唐代)의 장약허(張若虛)가 지었다는 「춘강화월야(春江花月夜)」였다.

“참으로 오랜만에 들어보는 춘강화월야구나.”

기분이 좋아진 우창이 한마디를 하자 주인이 그 말을 듣고는 얼른 다가와서 말했다.

“아니, 나리께서 저 곡을 아십니까요? 음악에 조예가 깊으신 모양인데 이렇게 누추한 곳을 찾아주셔서 해파랑의 영광입니다. 편한 시간을 즐겨 주시기 바랍니다.”

“예, 다행히 들어본 적이 있었습니다.”

우창이 예전에 읽었던 노랫말도 기억이 날 정도였다.

“그러시다면 혹 청하시는 곡이 있으시면 말씀해 주셔도 좋습니다. 가능하면 연주를 부탁하도록 하겠습니다.”

주인이 이렇게 말하고는 우창의 안색을 살폈다. 그러자 우창이 문득 떠오르는 곡이 생각나서 말했다.

“이미 춘강화월야로도 흥겹습니다. 만약에 혹시라도 가능하다면 「십면매복(十面埋伏)」을 한 곡 청하고 싶기는 합니다만....”

그러자 주인의 얼굴이 환하게 밝아졌다. 혹시라도 어렵거나 연주하기 불가능한 곡을 청하면 난감하기 때문이었는데 유명한 곡을 청해줘서 다행이었던 모양이다.

“춘강화월야와는 완전히 다른 성향의 음악을 청해 주셨습니다. 다행히 가능하니 조금만 기다려 주시기 바랍니다.”

“예, 고맙습니다. 하하~!”

주인이 말을 남기고는 비파를 연주하는 여인에게 다가가서 조용히 말을 하고는 다시 자신의 자리로 돌아갔다. 이러한 모습을 지켜보던 춘매가 우창에게 놀랐다는 듯이 혼잣말처럼 했다.

“아니, 스승님은 맨날 오행하고만 사는 줄 알았는데 언제 음악에 대해서는 또 이렇게 많이 알았을까? 참으로 신기하네. 근데 처음 듣는 연주라서 무슨 뜻인지 모르겠네. 풀이를 해 줄 수 있을까요?”

“이 비파곡은 춘강화월야가 아니라 십면매복이야. 긴장감이 가득한 느낌이잖아. 실로 천군만마가 달려들어서 어디로도 피할 길이 없는 듯한 곡이지.”

“춘강화월야는 무슨 뜻인지 몰라도 들어오면서 들리는 곡조로는 뭔가 허무하고 애절한 느낌이었는데 그 노래를 들어보고 싶어요.”

“내가 언제 그러한 것에 관심을 가질 시간이 있었겠어. 그냥 예전에 한 도반이 해 준 이야기를 들었던 기억이 났을 뿐이야. 그러니까 상대방과 원활한 대화를 위해서 잘 모르는 세상에 대해서도 눈곱만큼의 상식이 있으면 좋다고나 할까? 요리가 만들어지는 시간을 그냥 기다리느니 들어볼 텐가?”

“맞아요. 뜻을 알면 더 재미있고 기억하기도 좋으니까요. 호호~!”

그러자 우창이 시를 읊었다. 분위기도 좋아서 그 정도의 여흥은 즐겨도 될 것으로 생각되어서였다.

春江潮水連海平 海上明月共潮生(춘강조수연해평 해상명월공조생)

灧灧随波千萬里 何處春江無月明(염염수파천만리 하처춘강무월명)

江流宛轉繞芳甸 月照花林皆似霰(강류완전요방전 월조화림개사산)

空里流霜不覺飛 汀上白沙看不見(공리유상불각비 정상백사간불견)

江天一色无纖塵 皎皎空中孤月輪(강천일색무섬진 교교공중고월륜)

江畔何人初見月 江月何年初照人(강반하인초견월 강월하년초조인)

人生代代無窮已 江月年年祇相似(인생대대무궁이 강월연년기상사)

不知江月待何人 但見長江送流水(부지강월대하인 단견장강송류수)

白雲一片去悠悠 青楓浦上不勝愁(백운일편거유유 청풍포상불승수)

춘매가 긴 시를 들으면서도 무슨 뜻인지 이해할 방법이 없어서 눈만 말똥말똥 뜨고서 소리를 들었다. 이렇게 긴 노래인지도 생각지 못했기 때문이었다. 그것을 본 우창이 미소를 짓고는 풀어서 다시 읊었다.

“무슨 말인지 모르겠지? 풀이를 할 테니 잘 들어봐.”

“맞아요. 귀가 있어도 듣지를 못하니 스승님이 수고하셔야죠. 호호~!”

춘강의 물결은 드넓은 바다와 맞닿고

바다 위의 조수는 명월과 같이 들락날락하며

파도를 따라 반짝이며 천만리에 닿았으니

어느 곳의 봄 강인들 밝은 달이 없으랴

강은 굽이굽이 아름다운 꽃밭을 지나고

달이 꽃 숲을 비추니 흡사 싸락눈이 내리는 듯

빈 마을 내리는 서리는 자기도 모르고 날고

물가의 흰 모래는 보아도 보이지 않네

강과 하늘이 같은 색이니 먼지 하나 없어

교교한 허공에는 외로운 달만 덩그러니

강변에서 누가 처음으로 저 달을 봤을까

강의 달은 언제부터 사람을 비췄으려나

인생이 나고 죽어 다함이 없듯이

강의 달도 매년마다 묵묵히 사람을 비춘 것도 비슷하리

강의 달이 누구를 기다리는지는 알 바가 없고

다만 장강의 물결이 끊임없이 흐르는 것만 보일 뿐

흰 구름 한 조각이 유유하게 흐르네

정든 님과 이별했던 청풍포의 추억은 깊어지는데

우창이 시를 풀이하고는 차를 한 모금 마시고서 말했다.

“이것은 앞부분의 일부인데 나머지는 오래되어서 잊어버렸네. 느낌은 처량하고 쓸쓸하나 뜻으로 보면 자연의 순환에 대한 이치가 그 안에 깃들어 있어서 마음에 들었던가 보군. 하하~!”

“그러고 보니까 스승님이 좋아하는 것은 다 들어있잖아요? 봄, 강, 꽃, 달, 밤까지 말이에요. 듣고 보니까 재미있을 만도 하네요. 호호호~!”

“그냥 심심해서 살펴봤던 것이 생각났을 뿐이야. 하하~!”

“에이, 그 정도가 아닌데 뭘요. 참, 그런데 십면매복은 뭐예요? 온 천지에 나를 죽이려고 매복(埋伏)하고 있다니 이름이 그렇게 살벌한지 내력이 궁금해요.”

“아, 십면매복은 초나라 항우(項羽)가 유방(劉邦)과의 전쟁에서 대패(大敗)하고 마지막을 맞이했던 사면초가(四面楚歌)에서 나온 음악이야. 그래서 긴장감이 감돌지? 사람이 제왕이면 뭘 하고 장군이면 뭘 하겠느냐는 생각이 들어서 문득 떠올랐어. 오늘 하루 즐겁지 못하면 모두가 다 소용이 없는 일인데 말이지.”

“그 이야기는 들어봐서 알아요. 항우라고 하니까 십면매복의 뜻도 알겠어요. 실은 그러한 상황에서 이러한 시를 읊을 수가 있다니 항우는 정말 멋진 사람인가 봐요. 호호~!”

이렇게 말하는데 우창이 부탁한 십면매복이 연주되고 있었다. 다급하게 몰아치는 비파의 긴장감(緊張感)은 또 반대로 역동하는 생동감(生動感)을 수반(隨伴)하는 법이다. 하루의 피로를 씻어주는 물결처럼 느껴지는 비파의 소리에 잠시 마음의 번뇌를 흔들어 씻는 느낌이었다. 그렇게 감상하다가 연주를 마치자 앉은 자리에서 연주한 여인에게 목례를 했더니 그녀도 손을 살포시 들어서 화답을 했다. 그리고 이어지는 곡은 우창도 처음 들어보는 것이었다. 그 사이에 염재가 주문했던 음식들이 하나씩 큰 상을 채우고 있었다. 우창도 시장하던 차에 마음 놓고 지광 선생과 함께 홍주(紅酒)를 곁들여서 저녁의 만찬을 즐겼다. 모두 웃음소리와 더불어서 음악이 흥겹게 울려 퍼졌다.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

춘강화월야 연주곡

십면매복 연주곡