[355] 제31장. 생존력(生存力)/ 8.천지(天地)의 태동(胎動)

작성일

2022-02-05 03:54

조회

1115

[355] 제31장. 생존력(生存力)

8. 천지(天地)의 태동(胎動)

========================

“어디 채운의 생각을 들어볼까? 주체가 무토(戊土)이면 식신인 경금(庚金)을 봤을 적에 어떤 성향(性向)을 갖게 된다고 이해를 했는지 말이네.”

우선 우창이 기본적인 방향부터 정리하기 위해서 이렇게 물었다. 갑자기 자신에게 질문을 하는 우창의 말에 채운이 잠시 말을 잇지 못하고 머뭇거리다가 말했다.

“스승님, 그런데 무토의 본질에 대해서는 고독(孤獨)하다고 이해하면 되나요? 신비(神秘)한 존재이기도 하다고 해서 여러 가지의 해석이 가능한데 어느 것에 기준을 맞추면 식신과 연관해서 정리하기에 타당할지가 쉽지 않아요.”

“그야 무엇이든 관계가 없지 않을까? 그래도 기준이 필요하다면 뭔가 하나를 정해야 하겠군. 궁리하는 주체로 논한다면 자연에서 찾기는 어려울 테니까 사람의 마음으로 한정하고 본다면 그래도 신비한 눈으로 실상(實相)을 탐구한다고 보면 되겠네. 현실적으로 물질을 추구하는 것도 가능할까?”

“아무래도 그것은 어렵지 않을까요? 왜냐면 무(戊)도 현실과 거리가 있는 존재인데 신중경금(申中庚金)은 또 그 본질이 자아(自我)이고 존재(存在)이니 안으로만 향할 뿐이고 밖으로 향하는 이치는 없어 보여서요.”

“그렇다면 기본적으로 무(戊)가 향하는 궁리의 방향은 애초에 내면의 존재를 궁구(窮究)하는 것이라고 해도 된단 말인가?”

“아무리 생각해 봐도 그렇게밖에는 생각이 안 나는걸요. 스승님께서는 다른 해석이 가능하다고 보세요? 그러한 관점이 있다고 하면 듣고 싶어요.”

“그래? 이렇게 생각해 보는 것은 또 어떨까? 무기토(戊己土)를 다른 말로 한다면 어떻게 할 수가 있을까?”

우창은 채운의 답변에서 점차로 파고 들어가도 되겠다는 생각이 들자 계속해서 추궁(追窮)하듯이 질문을 던졌다. 그리고 채운의 표정을 살폈다. 채운은 우창의 질문을 받자 환희심(歡喜心)이 들어서 환하게 밝아졌다. 자신을 상대로 진리를 물어주고 토론하는 우창에게 무한의 신뢰감이 솟아났기 때문이다. 그래서 더욱 조심스러운 마음으로 답했다.

“스승님께서 그렇게 물어주시니 얼마나 기쁜지 모르겠어요. 비록 좁은 소견이지만 스승님의 마음에 부합할지도 모르면서 생각이 떠오르는 대로 말씀드려 볼게요. 당연하겠지만 잘못된 부분은 바로잡아서 고쳐줄 것이니까요. 호호호~!”

“암, 여부가 있나. 그러니까 아무런 걱정도 말고 생각이 흐르는 대로 자유롭게 말을 해도 좋지.”

“실은 채운이 어제는 잠을 이루지 못했어요. 처음에는 사람의 길흉화복(吉凶禍福)을 잘 공부를 한 다음에 도움이 필요하여 찾아오는 인연을 향해서 추길피흉(趨吉避凶)하는 방법을 알려줘야 하겠다는 마음이었는데 요즘에는 그러한 생각보다는 오히려 진리(眞理)의 세계에 푹 빠져서 누구에게 무슨 말을 해 줘야 할 것인지를 걱정했던 것이 전혀 생각도 떠오르지 않아요. 그러면서 이렇게 빠져들어도 되는가 싶기도 하지만 스승님께서 잘못되었다고 하시기 전까지는 그대로 가는 데까지 직진(直進)하려고 해요. 그래도 되겠죠?”

“아무렴. 무슨 생각인지는 잘 알았으니 이제 서론은 그만하고 채운의 생각을 말해 보게.”

“그럼, 생각이 나는 대로 말씀을 드려 보겠어요. 무기토(戊己土)는 애초부터 이 땅이었어요. 무(戊)는 하늘이 되고, 기(己)는 땅이 되니 천지(天地)가 되는 것이죠. 천지간에 존재하는 것이 인간이니 ‘천간(天間)’이나 ‘지간(地間)’이라는 말은 없으나 천지간(天地間)이라고는 하잖아요. 그런데 사람에 대해서는 왜 ‘인간(人間)’이라고 하는지도 곰곰이 생각해 봤거든요.”

우창은 채운의 말을 들으면서 내심 무릎을 쳤다. 이렇게 궁리하고 토론하는 것을 보면서 나이가 어리다는 생각은 말끔히 지워버렸다. 이미 그 안에서는 깊은 사유가 일어나고 있었음을 알 수가 있었기 때문이었다.

“오호~! 기발(奇拔)한 궁리를 했군. 그래서?”

우창이 오히려 놀라운 마음으로 채운의 궁리에 대해서 귀를 기울였다. 그러자 채운이 더욱 흥이 나서 말했다.

“천(天)은 위에 있으니 중간이 아니고 지(地)는 또 아래에 있으니 그것도 중간이 아니에요. 그런데 그 천지간에는 바로 인간이 있으니 그래서 천지간에 인간이라고 하는 것이 아닐까요?”

“거참 궁리가 무궁무진하군. 나는 생각도 못 한 이야기를 그렇게 궁리해 봤다는 것도 신기하단 말이네. 하하하~!”

우창이 재미있어하자 채운이 더욱 신명이 나서 말했다.

“스승님께서 그렇게 말씀해 주시니 더욱 흥이 나네요. 일단 방향이 크게 어긋나지는 않았다는 생각으로 계속 말씀을 드려 보겠어요. 다시, 무(戊)는 천(天)이고, 기(己)는 지(地)인데 그 중간의 인(人)은 경(庚)이란 말이죠. 그렇게 천지가 낳은 것은 경(庚)이 되는 까닭에 이것이 바로 주체가 식신을 창조한 것이 아니고 무엇이겠어요? 이러한 것을 생각하느라고 밤새도록 한잠도 못 잤어요. 모두가 망상이죠? 호호~!”

“아니, 망상(妄想)이라니 명상(瞑想)이로군, 깊은 사유(思惟)가 아니고서는 생각하기도 어려운 이야기인걸. 내가 놀랐으니 말이네.”

“고마워요, 스승님의 격려에 여린 마음이 마구 춤을 추네요. 그러니까 무(戊)가 경(庚)을 봤을 적에는 항상 근본적인 문제를 천착(穿鑿)해서 몰입하게 되는 것이 분명하고, 그것을 몸소 보여주시는 스승님이시잖아요. 참으로 감탄을 금치 못하고 있어요. 얼마나 깊고 넓은 궁리인지 말씀 한마디마다 감동이 이어지니까 말이에요.”

“오호! 재미있군. 다른 제자들도 채운의 이야기에 몰입하고 있는 것으로 보이니 더욱 즐겁네. 계속해 봐.”

우창이 장단을 치면서 격려하자 다시 채운의 말이 이어졌다.

“인간(人間)으로 한계를 정할 것이 아니라는 생각이 들어요. 하늘 아래와 땅 위에 존재하는 삼라만상(森羅萬象)은 모두가 저마다의 경(庚)이 아닐까요? 이것이 하늘인 무(戊)가 창조하는 세계라고 하면 어떨까요? 그야말로 고양이나 사슴이나 파리에게조차도 그 내면에는 심오(深奧)한 하늘의 기운인 천기(天氣)가 파고 들어가서 제각각의 주체를 만들어내는 것이라고 할 수가 있지 않을까요? 이러한 것을 불타의 말을 빌린다면, ‘일체만물(一切萬物)이 개유불성(皆有佛性)이니라’로 통하는 것은 아닐까요?

“아무렴, 당연하지, 무(戊)는 그러한 성향이 있다는 것으로만 판단을 할 수가 있다면 당연히 그렇게 궁리하는 것도 타당하다고 하겠네. 더구나 일체만물에는 저마다 불성이 있어서 독립된 존재임을 살펴봤다는 말인가? 참으로 대단한 채운의 사유로군. 나도 감탄할 따름이네. 하하~!”

우창이 유쾌하게 웃었다. 채운이 미소를 짓고는 다시 말했다.

“그렇다고 해서 사주에서 본다면 모든 무일간(戊日干)이 다 그렇다고 할 수는 없겠죠? 그렇지 않은 무토의 경우는 어떻다고 이해해야 할까요? 궁리하다가 여기에서 콱 막혀버렸어요.”

“오호! 그것까지 생각했단 말인가? 과연 천부적으로 학자의 기질을 타고난 채운일세. 하하하~!”

“만약에 모든 무토(戊土)로 태어난 사람이 이와 같지 않다면 아무리 궁리를 해봐도 쓸모가 없겠다는 생각이 들었어요.”

“아무렴, 당연한 생각이고 말고. 그래서 이에 대한 답은 잠재력(潛在力)이라고 한다네. 어떤 무토라도 모두 본질을 연구하지는 않겠지만 그러한 잠재력은 항상 내재하고 있는 것으로 보면 된다네.”

“아, 그렇군요. 마치 하지 않는 것과 못 하는 것의 차이라고 하면 되겠어요. 하늘에서 구름과 구름이 서로 부딪치면 뇌성(雷聲)과 벽력(霹靂)이 언제라도 일어날 수가 있으나 항상 그렇게 되지는 않는 것과 같다고 할 수 있을까요?”

“당연하지. 농부가 키우는 소는 힘으로 말한다면 능히 사람을 쓰러뜨리고도 남지만 소가 사람에게 그렇게 달려들어서 쓰러뜨리지 않는 것과 같다고도 할 수가 있겠지. 무(戊)가 식신(食神)인 경(庚)을 봤더라도 그러한 궁리를 할 수가 있지. 다만 스스로 외연(外緣)에 의해서 실행하지 않을 따름이라네.”

“외연이라고 하면 어떤 것을 말씀하시는 거죠?”

채운이 문득 외연이라는 의미가 이해되지 않아서 다시 물었다. 그러자 우창이 조용히 설명했다.

“만약에 아이의 부모가 상인이라면 부모를 닮아서 이해타산(利害打算)에 밝아야 쫓겨나지 않을 것이고, 부모가 농부라면 잡초를 하나라도 더 뽑아야 가을에 풍성한 수확을 얻을 수가 있을 테니 어느 겨를에 본성을 논하고 자연을 살필 여유가 있겠느냐는 말이네.”

“아하~! 그렇겠어요. 그렇더라도 그의 내면에는 이와 같은 이치를 궁구할 수가 있는 본질은 깃들어 있다는 것이잖아요? 마치 황금이 사람에게 발견되지 않아서 땅속의 광맥에 묻혀있지만 언제라도 눈이 밝은 광부를 만나게 되면 자연에 드러나서 귀한 보배가 되는 것과 같다고 하면 되겠어요.”

“그렇지. 이것이 하늘인 무토에게 잠재된 힘이라고 하면 되겠네. 그리고 땅속에 묻혀서 드러내지 못하고 있다고 해서 그것을 황금이 아니라고 하지 않듯이 언제라도 무토(戊土)의 본질을 드러낼 수가 있다면 큰 깨달음을 후세에 전할 수도 있을 것이네. 다만 농부의 직분에 열심히 하다가 농부로 생을 마감하고 아무도 알아주지 못하더라도 무(戊)가 경(庚)을 만난 이치는 그 안에 있으니 모쪼록 이와 같은 성분으로 태어난 사람이 있다면, 그를 자극해서 공부의 길로 안내한다면 또한 멋진 세상의 스승이 될 수도 있지 않을까 싶네.”

우창의 설명을 들으면서 잠시 생각하던 채운이 다시 말했다.

“그러니까 어떤 사람이 자기도 무토(戊土)에 경금(庚金)이 식신인데 왜 자연의 이치를 궁구하지 않느냐고 한다면 이에 대한 답변이 준비된 셈인 거죠?”

“맞아~! 그것이 바로 ‘무토본의(戊土本義)’라고 할 수가 있을 것이네. 본의를 선천적인 체(體)라고 한다면 다른 말로는 ‘무토변의(戊土變義)’도 있을 것이고, 그것은 후천적인 영향과 결합해서 나타나는 삶이라고 해도 되지 않을까 싶군.”

“정말 명쾌한 정리네요. 바로 이해가 되었어요. 스승님의 사주에서 재성(財星)이 없더라도 능히 학문을 연구하시니 이것은 경신(庚申)의 신중임수(申中壬水)가 발동한 것으로 봐야 하겠어요. 그러니까 재성이 없다고 말했던 것은 취소하겠어요. 호호호~!”

“그런가? 하하하~!”

“그럼요. 하늘의 창조력(創造力)을 살펴봤으니 이제 땅의 창조력은 또 어떨는지 궁금해져요. 여기에 대해서도 말씀해 주세요.”

“아무렴. 그것도 생각해 볼 만 하겠구나. 우선 땅은 기토(己土)이니 기토의 창조력은 신금(辛金)이 되나?”

“맞네요. 땅의 식신과 하늘의 식신이 같을 수는 없지 않을까요? 그 차이가 너무 궁금했어요.”

“아무렴, 뭐가 달라도 달라야 하겠지? 어떻게 다른지 우선 채운의 생각을 말해 보게.”

다시 채운에게 묻는 우창이 조용히 미소를 지었다.

“우선 제자가 드는 생각으로는 기(己)의 수용성(受容性)과 신(辛)의 경쟁성(競爭性)을 놓고 답을 찾아야 하지 않을까 싶은데 맞나요?”

“당연하지. 그것은 어떻게 작용하는 것일까?”

“방향은 맞는다는 말씀이시죠? 그렇다면 이 두 가지의 특성을 연결해서 생각해 보겠어요. 우선 땅은 하늘의 뜻을 받아들이는데 여기에 식신이 경(庚)이라면 물론 주체를 만들어내는 것이라고 하겠는데 그것은 기토(己土)에게는 식신이 아니니까 제외하고 신(辛)을 살펴봐야 하겠어요. 심리적인 특성으로 살펴본다면 신금(辛金)은 결과에 대한 집착(執着)이잖아요? 땅은 왜 결과에 집착하는 것을 궁리할까요?”

채운이 잠시 생각을 해 봐도 해석의 실마리가 보이지 않자 다시 우창에게 물었다. 그러자 우창이 글자를 썼다. 신(辛)이었다.

“아니, 갑자기 웬 신(辛)인가요? 아하! 글자를 보면서 생각의 실마리를 풀어보라는 말씀이신 거죠?”

“그야, 채운이 생각의 실마리를 찾지 못하고 있는 것으로 보여서 잠시 기본적인 것에서 생각해 보자는 것이라네. 무엇이 보이나?”

“아, 신(辛)은 두 글자로 되어 있네요. 도(十)를 밟고 서[立] 있어요. 그런데 이게 무슨 뜻이죠? 전혀 의미하는 바를 모르겠는걸요.”

“어려운가? 그렇다면 도가 무엇인지부터 살펴봐야 하겠지?”

“그러니까요. 도는 하나잖아요? ‘일음일양상봉지위도(一陰一陽相逢之謂道)’라고 하셨어요.”

“맞아. 그러니까 일음일양(一陰一陽)이 서로 만나는 것에서부터 시작되는 것이로군. 천도(天道)인 경(庚)에서는 그러한 의미를 생각하지 않았는데 이제 신(辛)을 식신으로 놓고 궁리해 보려니까 지도(地道)가 되겠군. 도를 밟고 있는 것을 이해하기 어려우면 도를 이고 있는 것을 이해하면 되겠지?”

“그렇긴 한데.... 경(庚)은 도를 이고 있는 것이 아닌데요?”

“그런가? 경에서 보이지 않으면 다른 곳에서 찾아봐야지. 하하하~!”

채운이 잠시 머릿속에 떠오르는 글자들을 훑고 있는 듯이 침묵으로 빠져들었다. 그러자 대중들도 스스로 기억하고 있는 문자에서 도(十)가 위에 있는 것이 있는지를 찾아보느라고 저마다 생각 속으로 빠져들어 갔다. 잠시의 시간이 흐른 뒤, 이윽고 채운이 우창을 보면서 말했다.

“스승님의 말씀을 듣고 아무리 생각해 봐도 도를 이고 있는 글자는 떠오르지 않는데요? 말씀해 주세요.”

“나원 참~! 하루종일 아이를 업고서 아이를 찾는다더니만 채운이 꼭 그 짝이로군. 하하하~!”

“예? 무슨.....?”

“아니, 지(支)가 생각나지 않는단 말인가?”

“예? 지(支)? 아차~! 정말 등하불명(燈下不明)이네요. 호호호~!”

“지(支)뿐인가? 토(土)도 있지 않은가? 모두 도를 떠받치고 있지 않은가?”

“와우~! 정말이네요. 토(土)가 있었네요. 그렇다면 신(辛)과 토(土)의 관계를 설명해 주세요. 흥미진진(興味津津)하네요.”

“경(庚)에는 도가 보이나?”

“경에는 도가 없는데요?”

“잘 봐. 도가 보이지 않아?”

우창의 말에 다시 눈을 가늘게 뜨고서 경(庚)을 살펴보던 채원이 고개를 갸웃거리면서 말했다.

“예. 아무리 봐도.....”

그러자 우창이 다시 붓으로 글자를 썼다.

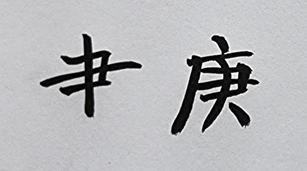

우창이 알기 쉽도록 붓 율(肀)과 경(庚)을 같이 써놓은 것을 보면서 채운이 말했다.

“아하~! 경(庚)에도 도(十)가 있네요~! 이렇게 손에 쥐어 줘야 알아보니 스승님의 팔자도 험난한 것이 틀림없어요. 미련한 제자를 가르치느라고 심신이 편할 날이 없으니 말이에요. 오호~! 신기해라~! 호호호~!”

채운이 미안한 마음과 고마운 마음을 함께 표현하면서 말했다. 그 말을 듣고는 미소를 지은 우창이 다시 설명을 이었다.

“그것이 어찌 채운의 탓이겠나. 경(庚)은 도를 가슴 속에 품고 있어서 보이지 않을 따름이지. 다만 신(辛)은 도를 밟고 있으니까 잘 보일 따름이라네. 그러니 드러난 것은 잘 보이고 숨어있는 것은 보이지 않았을 따름이지 않겠나? 하하하~!”

“와우! 정말 놀라워요~! 그렇다면 도를 품고 있는 경(庚)과 도를 밟고 있는 신(辛)의 차이는 무엇일까요?”

“차이라고 한다면 균형(均衡)과 편중(偏重)이 아니고 무엇이겠나?”

“아, 그러니까 경(庚)은 균형이고 신(辛)은 편중이 되겠군요? 그런데 왜 도를 밟고 서 있을까요? 입(立)자에 대한 의미가 뭔지 명료하지 않아서요.”

“도는 밟을 수도 있고, 받들어 모실 수도 있는 것이라네. 경(庚)은 도를 가슴에 품고 그 이치를 궁리하는 것이라면 신(辛)은 도를 밟고 자신의 욕망을 채우려는 것으로 해석을 해도 되지 않을까? 다른 말로 도를 깔아뭉갠다고 해도 되지 않을까?”

“예? 신금(辛金)은 도를 깔아뭉갠다고요? 그렇다면 도를 따르지 않는다는 의미가 아닌가요? 그래서 경(庚)은 비견(比肩)의 본질(本質)이 있고, 신(辛)은 겁재(劫財)의 본질이 있는 것인가요? 비견은 스스로 만족하는 것이라면 겁재는 그것만으로는 만족이 되지 않는 의미가 있으니까요.”

“맞아. 그러니까 무(戊)는 스스로 만족하면서 궁리를 즐기는 것이 본성이라고 한다면 이와 다르게 기(己)는 스스로 자연의 모든 것을 받아들여서 그것으로 자신의 것을 만들고자 하는 것이라고 할 수가 있으니 달리 생각해 보면 무경(戊庚)은 도(十)를 즐기고, 기신(己辛)은 도(十)를 누리는 능력이 뛰어나다고 할 수가 있겠네.”

“스승님의 말씀을 듣고 보니까 생각할수록 정말 일리가 있어요. 원래 양(陽)은 기운(氣運)이라서 이내 흩어지는 것이라면 음(陰)은 물질(物質)이라서 항상 결실을 남기려고 하는 것을 본능에 담고 있다는 말도 되는 셈인가요? 정말 오행의 이치는 이렇게도 오묘한 것인 줄은 미쳐 생각조차도 하지 못했어요.”

“겨우 그 정도를 갖고 그러나? 아직도 핵심에 접근하려면 갈 길이 멀기만 한 것을 말이네. 하하하~!”

“그러니까 도락(道樂)은 무경(戊庚)이고, 도식(道食)은 기신(己辛)이란 말이죠? 즐기는 자는 실속이 없어도 즐겁고, 먹는 자는 도를 바탕에 삼아서 자신의 세계를 일으켜 세우는 것이라는 의미가 되잖아요?”

“옳지~! 채운이 이제야 감을 잡았구나. 하하하~!”

채운은 비로소 의문이 풀렸는지 밝은 표정을 지으며 다시 확인했다.

“그러니까 스승님의 말씀을 이해하기로는 기신(己辛)은 도를 갖고서 밥을 만드는 사람이네요?”

“맞아.”

“그런데 스승님은 무경(戊庚)인데도 도를 갖고 밥을 만드시잖아요? 도를 활용해서 이렇게 제자들이 모여서 공양을 드리니 말이에요. 호호~!”

“아, 그런가? 그 차이는 뭘까?”

우창이 다시 채운에게 질문을 던졌다. 그러자 채운이 잠시 생각하다가 조심스럽게 말했다.

“혹 이치에 타당할지는 모르겠지만 이런 생각이 들었어요. 무경(戊庚)은 즐기다가 보니까 그것이 밥이 되기도 하여 먹고 살 수가 있는 것이고, 기신(己辛)은 처음부터 먹고 살기 위해서 도를 공부하다가 보니까 이치도 알게 되는 것이라고 하면 어떨까 싶은데 말이 되나요?”

“아무렴~!”

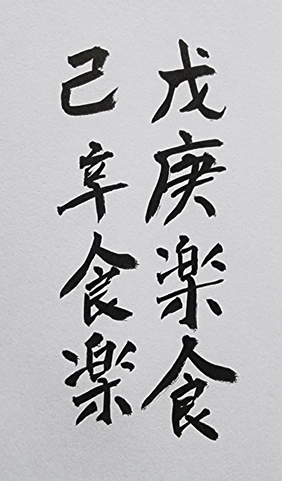

이렇게 답을 한 우창이 글귀를 적었다. 대중의 눈길이 붓끝을 따라서 움직였다.

우창이 쓴 글을 가만히 들여다보던 채운이 손뼉을 치면서 말했다.

“와! 짝짝짝~! 무슨 뜻인지 일목요연(一目瞭然)하게 알겠어요. 그러니까 무경락식(戊庚樂食)하니, 무(戊)일이 경(庚)을 만나는 것은 즐기다가 보니 밥이 된 것이고, 기신식락(己辛食樂)이라, 기(己)일이 신(辛)을 본 것은 밥을 만들려고 궁리를 하다가 보니까 이치를 즐기게도 된 것이라는 의미인 거죠?”

“옳지, 잘 이해하셨네. 그렇게 보면 그 차이에 대해서 잘 정리했다고 봐도 되지 싶군.”

잠시 침묵하던 채운이 감동의 기운이 어린 목소리로 말했다.

“스승님의 가르침을 들으면서 갑자기 앞을 가리고 있던 장막(帳幕)을 한 겹 젖히고 한 걸음 더 다가간 느낌이 들어요. 그러면서 또 새로운 호기심이 뭉클뭉클 솟아오르네요. 왜냐면 나머지의 여덟 가지 식신은 또 어떻게 해석이 될 것인지에 대한 궁금증이 생긴 까닭인가 봐요. 그러한 것도 모두 살펴볼 수가 있다면 식신에 대해서는 남에게 더 묻지 않아도 되겠다는 생각조차 드는걸요. 호호호~!”

“그렇지, 서두르지만 않는다면 차근차근 음미하면서 생극의 이치에서 자유롭게 놀아 볼 수도 있을 것이네. 항상 공부하는 사람에게 경계해야 할 것은 조바심과 게으름뿐이라네. 하하하~!”

“정말 그렇군요. 조바심은 정미(精微)롭게 파고 들어가는데 장애(障碍)가 될 것이고, 게으름은 의욕(意欲)을 갖지 않게 되니까 결국은 포기(抛棄)를 하게 될 가능성이 많은 까닭이 아닐까요?”

“잘 이해하셨네. 그렇게 보면 틀림이 없겠지.”

“잘 알았습니다. 하늘의 궁리는 자연의 이치이니 그래서 춘하추동(春夏秋冬)이 일정하게 교체하는 질서가 있기에 땅의 궁리는 만물을 생장숙장(生長熟藏)하여 생명이 삶을 이어가도록 한다는 것만으로도 이미 식신(食神)이 밥을 만드는 신령(神靈)과 같은 능력이 있다는 것에 대해서 충분히 깨닫게 되었어요. 그렇다면 천지(天地)의 기준에서 본 식신은 이해가 되었으니 다음에는 어떤 기준으로 식신을 살펴보면 될까요? 물론 경신금(庚辛金)의 기준에서 봐야 한다는 것은 알겠는데 천지의 기준과 어떻게 구분해서 이름을 붙여야 할 것인지가 좀 어렵네요.”

우창은 채운의 열정적인 모습을 보면서 흐뭇한 미소를 지었다. 그리고 대중을 둘러보자 제자들도 모두 채운과 별반 다르지 않은 호기심으로 우창만 바라보고 있다는 것을 깨달았다. 그래서 또 자신이 해야 할 일이 무엇인지를 느낄 수가 있었다.