제주반달(23) 새벽새연교

작성일

2021-04-29 17:40

조회

534

제주반달(23) [5일째 : 3월 12일(금)/ 1화]

새연교에서 밝아오는 서귀포를 보려고.

새벽 5시에 주섬주섬 연장을 챙기는데 부시럭대는 소리에 잠이 깼는지 연지님이 눈을 뜬다.

연지 : 비도 온다는데 어디를 갈려고? 잠이나 더 자요.

낭월 : 비가 지나갔다카네. 그래서 가까운 새연교나 가볼라고.

연지 : 아직 깜깜한데 또 어제처럼 고생하려고?

낭월 : 개안타. 오늘은 아는 길로만 갈끼다. 더 자거라.

연지 : 하긴, 말린다고 들을 것도 아니고, 조심해요.

낭월 : 그래 걱정말거라.

"가자~ 애리조나로~!"

딱 그런 느낌이다. 카메라 연장을 짊어지고 숙소를 나와서 어두컴컴한 골목길을 걸으면 드는 기분이야말로 하루 중에서 가장 황홀한 순간이라고 해도 되지 싶다. 금광을 향해서 마차를 몰아가는 느낌인들 별다를 것이 있겠느냐는 생각이 들어서이다. 애리조나로 갔던 사람들은 모두 죽어서 돌아오지 못했지만 사진쟁이의 하루는 카메라 센서에 담길 그림을 꿈꾸면서 화판을 펼치는 화가의 설렘이기도 하지 싶다.

어떤 면에서는 이 시간에 어둠에 잠긴 서귀포의 호젓한 길을 걸을 수가 있다는 것에 대해서도 감사한다. 고기를 잡으러 낚싯대를 챙겨서 집을 나서는 것을 해 보지는 않았지만 이러한 느낌일 것으로 짐작을 해 본다. 낚시쟁이의 마음을 사진쟁이가 알 것도 같아서이다. 그리고 심마니는 뭐 다르겠느냐는 생각도 든다. 무엇인가를 얻기 위해서 준비하고 집을 나서는 순간의 마음은 모두 같을 것이기 때문이다.

밤에 내린 비로 인해서 칠십리교가 물을 머금고 반들반들하니 이것도 운치가 있다. 물이 없으면 반사가 되지 않을 곳이지만 등불이 바닥에 반사가 되니까 심심하지 않아서 좋군.

카메라 한 대는 가방에 넣지만 또 한 대는 항상 어깨에 걸려있어야 한다. 이때의 렌즈는 거의 만능에 가까운 24-105렌즈이다. 예전에는 24-240렌즈도 달고 다녔었는데 아쉬운 점은 240mm대에서의 화질이었다. 그래서 자연스럽게 교체를 했다. 일상의 풍경에서 사용할 렌즈라면 이보다 더 쾌적한 것이 없지 싶다. 밝기도 F4이니 어둡지도 밝지도 않다. 중간이니까 중용이라고 우긴다. 물론 더 밝은 렌즈라면 좋겠지만 그 무게를 목이 감당해야 한다는 점에서 반드시 잘 한 선택이라고 보기 어려울 뿐더러 꼭 그렇게 해서 쨍한 화질을 얻어봐도 특별히 팔아먹을 것도 아니기에 마음 편하게 다니는 요인이 되기도 할 게다.

카메라를 손 가까이에 둬야 하는 것은, 언제 무슨 일이 생길지 모르기 때문이다. 다큐멘터리 작가라서가 아니다. 무슨 일이든 순식간에 일어나기 때문이고, 그 사건이 지나간 다음에 설명을 위해서는 사진이 있느냐 없느냐로 상황의 그림이 달라질 따름인 까닭이다. 그래서 항상 시야에서 무슨 일이 전개되고 있는지에 집중하게 되니 망상을 할 겨를이 없다는 것도 장점이라면 장점이겠다.

드디어 새연교이다. 숙소에서 대략 20분이 걸렸나보다. 아직은 시간의 여유가 있어서 서두르지 않아도 된다. 산책을 나온 사람들의 그림자도 아직은 보이지 않는다. 그야말로 조용한 어둠에 잠긴 새연교로군. 이제 전을 펼쳐야지. 한 대의 카메라는 타임랩스를 찍고, 또 한 대는 장노출을 찍을 작정이다. 간밤에 내린 비로 인해서 한라산에는 구름이 가득할 것이고, 구름이 바람을 타고 흐르면서 한라산 봉우리가 보인다면 더 없이 좋겠지만 그것은 하늘에 맡기는 수밖에 없겠으니 낭월이 할 수 있는 일이 일단 준비하고 기다리는 것 뿐이다.

저 멀리 한라산 쪽의 구름덩어리가 보인다. 기대가 된다. 오늘 새벽의 풍경은 또 어떤 선물을 안겨 주려나....

계절도 새벽나들이를 하기에 딱 좋다. 춥지도 덥지도 않은 시간에 모기나 깔따구도 없는 것은 덤이다. 벌레들이 달려들면 그것도 큰 고역 중에 하나이기 때문이다. 안면도 사람들은 깔따구를 깍따귀라고 했다. 서열이 귀신 급이라는 뜻인가? 저기압으로 하늘이 꾸리무리한 날이면 여지없이 새카맣게 달려드는 깔따구는 감당이 되지 않는다. 오죽하면 부친께서는 밭일을 하러 나가시면서 몸에 경유를 바르고 나가셨다. 그렇게 하면 깔따구가 덜 달려든다고 하시면서. 배를 운행하는 이웃에게 경유를 얻어서 여름 내내 사용하셨지.

날이 점점 밝아오니 주변의 풍경도 드러난다. 구름이 눈꽃처럼 피어오르고 건너편의 어판장은 불빛이 대낮이로구나.

저만치 구름 앞으로 드러난 봉우리는 살오름이려나? 뭔가 보이면 폰에서 지도를 확인하면서 대략 가늠해 본다.

간밤에 잡아온 해산물을 늘어놓고 인연처를 기다리는 분주함이 전개되고 있겠구나. 이렇게 멀리서 바라보는 것은 바쁘지 않아서 좋다. 저 어판장의 경매하는 현장은 무척이나 분주하게 돌아간다는 것을 알기 때문이다.

그나저나... 피어오르는 구름으로 한라산은 완전히 오리무중이로군. 바람이 불어서 구름이 날아가면 좋으련만 그렇지는 않을 모양이고... 말하자면 낚시장비는 늘여놨는데 고기의 입질이 점점 멀어진다고나 할까? 그래서 새벽출사의 사진가는 하늘의 구름이 피어오르는 것을 보면서 마음 속에서 아쉬운 구름이 피어오르고 있다.

어느 사이에 날이 밝아오고 있는데 하늘의 풍경은 점점 구름 속으로 빠져들고 있는 풍경이라니.... 이쯤에서 접어야 하나.... 싶은 생각이 몽글몽글 피어나게 마련이다.

아무래도 오늘의 풍경은 기대할 것이 못될 모양이다. 이번 샷만 찍고 철수를 하는 것이 옳지 싶다는 생각을 하면서 장노출로 파도를 잠재우기로 했다.

5분짜리 장노출을 한 장 담았다. 물기가 가득한 서귀포의 새벽으로 이만하면 충분하지 싶다. 다만 한라산이...... 안 보이는 구나..... 이렇게 중얼대고 있는데 지나가던 노인이 말을 던진다.

노인 : 건질게 있소?

낭월 : 그만 접어야 할까 봅니다.

말 한마디로 그 사람의 내공을 훑는 것도 실력이다. '건질게'라는 말을 쓴다는 것은 이미 사진을 좀 찍어 봤다는 말이다. 사진쟁이들끼리의 용어를 사용한다는 것으로 미뤄서 바로 파악을 할 수가 있는 것이다.

"사진 찍으십니까?"

"일찍 나오셨네요."

"경치가 좋은가요?"

뭐, 대략 이런 말이 나오면 그냥 물어보는 행인1, 행인2에 불과하다는 것을 잘 알고 있다. 그런데 이 새벽에 노인이 '건질게 있소?'라고 한다는 것은 예사롭지 않다는 것을 직감적으로 느꼈다. 그 노인의 말이 이어졌다.

노인 : 저 언덕 위로 올라가면 전망이 기가 막힐 거요.

낭월 : 그런가요?

노인 : 바로 위에 호텔이 있는데 옥상에서 보면 말이오.

낭월 : 아, 그렇습니까?

왜, 호텔 이름을 묻지 않았을까? 참 헛똑똑이라는 것을 그때는 몰랐다. 문득 생각해 보니까 언덕 위에 건물을 본 것도 같았다. 그래서 노인의 말을 믿고는 바로 짐을 쌌다. 기왕이면 날이 더 밝아지기 전에 자리를 옮겨서, 그러니까 포인트를 찾아서 월척이라도 한 마리 건지면 더 좋지 않겠느냐는 욕망이 이 노인장의 말로 인해서 들끓었던 것이다.

새연교의 일몰을 보러 와서 슬쩍 봤던 언덕 위의 집을 호텔로 상상했을 수도 있겠다. 그 정도라면 걸어도 되겠다는 생각이 들었다. 그러면서 항상 속는다. 현지인이 바로 옆이라고 하면 적어도 1km까지는 생각을 해야 한다는 것을 말이다. 여하튼 이 노인의 말을 듣고는 바로 연장을 거두고는 언덕길을 올라갔다.

그러나, 숨이 차게 언덕을 올라갔지만 호텔로 들어가는 입구는 보이지 않았다. 조금만 더, 그리고 또 조금만 더를 외웠다. 조금만 더의 주문은 희망고문이다. 걸어도 걸어도 전망좋은 호텔은 보이지 않았고, 심지어 빚방울까지 떨어지는 풍경이라니.... ㅋㅋㅋ

걷다가 보니까 앞에 오름이 나타났고, 오름의 뒤쪽에는 멋진 전망대를 갖고 있는 호텔이 나타날 것이라는 생각까지 하면서 계속 올라갔다. 새벽 시간에 중무장을 하고 걷는 언덕을 포함한 30분의 거리는 힘을 빼기에 충분한 거리였다. 땀으로 범벅이 되었다. 어제 새벽에는 동방파제를 찾느라고 땀에 쩔고, 오늘은 한라산 전망대를 찾느라고 또 땀에 젖는다. 이것이 인생이라는 둥... ㅎㅎㅎ

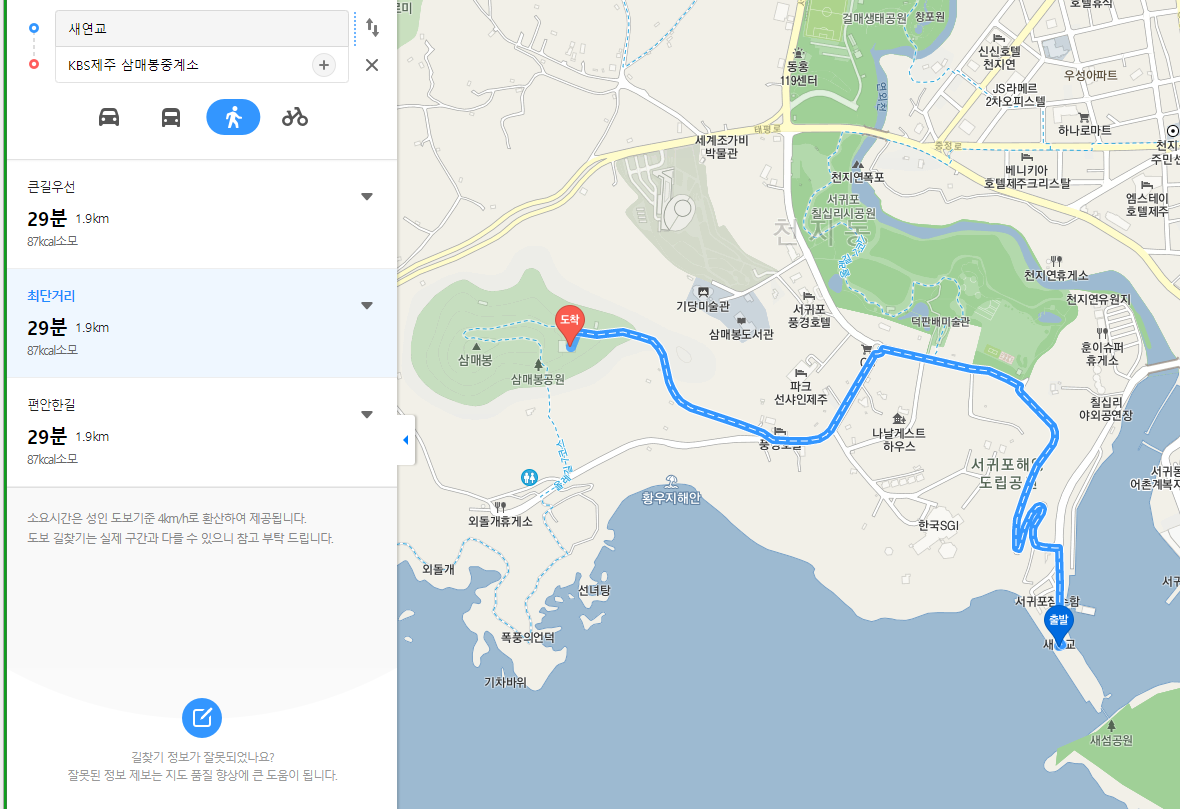

걷다가 보니 삼매봉까지 갔던 것이다. 그야말로 오리무중(五里霧中)이라더니 안개 가득한 길을 오리나 걸었구나. 2km를 걸었으니 말이다. 안개는 하늘에만 있는 것이 아니다. 마음 속에서도 피어오르는 안개는 항상 있기 마련이고, 오늘 새벽의 안개도 바로 그 안개였던 셈이다. 한라산을 바라보면서 걷고 또 걸었는데 한라산을 조망할 만큼의 시야는 나오지 않았다. 더구나 길만 따라서 그냥 직진을 한 것도 아니다. 길이 나오면 혹시 호텔로 가는 길인가 싶어서 들락거린 거리도 포함해야지. ㅠㅠ

이대로 올라가다가는 답이 없겠다는 생각이 들었다. 그래서 오른쪽으로 나 있는 샛길로 방향을 틀었다. 전망대가 있으려면 이쪽으로 가야 하겠다는 계산을 했던 것이다. 그러나 그 계산은 여지없이 어긋나고 말았으니 계속 올라가도 과일밭이 이어지고, 급기야 그 끝에는 삼나무울타리까지 길을 막고 있었다. 말하자면 길이 아닌 길로 갔던 셈이다. 그래서 다시 되돌아서 물먹은 비탈길을 미끄러지지 않으려고 발가락에 힘을 주면서 내려오는데 한 아저씨가 올라오다가는 깜짝 놀라서 낭월을 쳐다본다. 밭 주인인 모양이었다.

아재 : 아니, 어디에서 오는 길이수까?

낭월 : 안녕하세요. 사진을 찍으려고 가봤더니 길이 없네요.

참 별 미친 양반도 다 보겠다는 듯이 한 번 더 돌아다 보고는 밭으로 올라갔다. 그럴 수도 있는 거지 뭘. 이러고 다니는 나는 이게 좋아서 이러겠느냔 말이지. 이제는 더 이상 뒤져 볼 곳도 없고 힘도 없다. 그래서 전화를 했다.

연지 : 어디야?

낭월 : 음.... 여기가 어디냐면....

버스승강장까지 내려가서야 위치를 알아 볼 수가 있었다. 남성마을이었구나. 대충 위치를 알려주고는 가방을 내려놓고 어실멍거렸다. 버스를 타러 온 아지매와 아가씨가 경계하는 모습이 신경쓰여서 괜히 길가에서 어정거렸더란 말이다. 아니, 이렇게 멍청한 짓을 한 것까지 적어놓을 필요가 있느냐고? 물론 안 적어도 그만이다. 그렇지만 이렇게 적어놓는 것도 나쁠 것은 없으니깐 말이지. ㅋㅋㅋ

8시 6분.

위치를 알려주는 라이프360에서 화인이 움직이는 것이 보인다. 그러자 이내 전화가~!

화인 : 위치는 확인했어요. 금방 갈께요~!

낭월 : 그래라.

위치확인용 어플은 이런 경우에 참 요긴한 길잡이 역할을 한다. 반갑다. 오늘 새벽의 큰 공사는 이렇게 해서 또 별로 볼 것도 없는 초라한 수확으로 마무리가 되는 구나. 그래도 괜찮다. 이렇게 쑤시고 다니는 동안에도 운동은 될 것이고, 이렇게 쌓은 체력은 내일의 희망을 갖게 하니까 말이지. ㅋㅋ

화인 : 몸이 왜 그래요? 비를 맞으셨어요?

낭월 : 말도 말거라. 오늘 새벽에는 악귀를 만났지 싶다.

화인 : 또 무슨 일이 있으셨길래요?

낭월 : 나는 그 노인이 문수보살의 화현인 줄로만 생각했었지.

화인 : 누굴 만나셨나 봐요?

낭월 : 노인으로 분장한 마귀영감이었던 게야. ㅎㅎㅎ

화인 : 예????

(여행은 계속 됩니다.)