제주반달(80) 영실휴게소

작성일

2021-06-27 21:09

조회

703

제주반달(80) [21일(추가5일)째 : 5월 29일(토)/ 5화]

영실(靈室) 휴게소

영실휴게소는 20여년 전에 처부모님을 모시고 나들이 했던 적이 있었으니 기억 속에서 가물가물한 곳이기도 하다. 그 시절에 남은 기억은 무수히 많은 까마귀떼들이 분주하게 날아다니던 장면 뿐이었다. 그리고 다시 세월이 흐른 오늘 찾았다.

영실(靈室)과 짝을 이루는 단어는 기암(奇巖)이지 휴게소가 아니다. 그럼에도 불구하고 제목을 '영실기암'으로 쓸 수가 없는 이유는 영실기암을 갈 수가 없었기 때문이다.

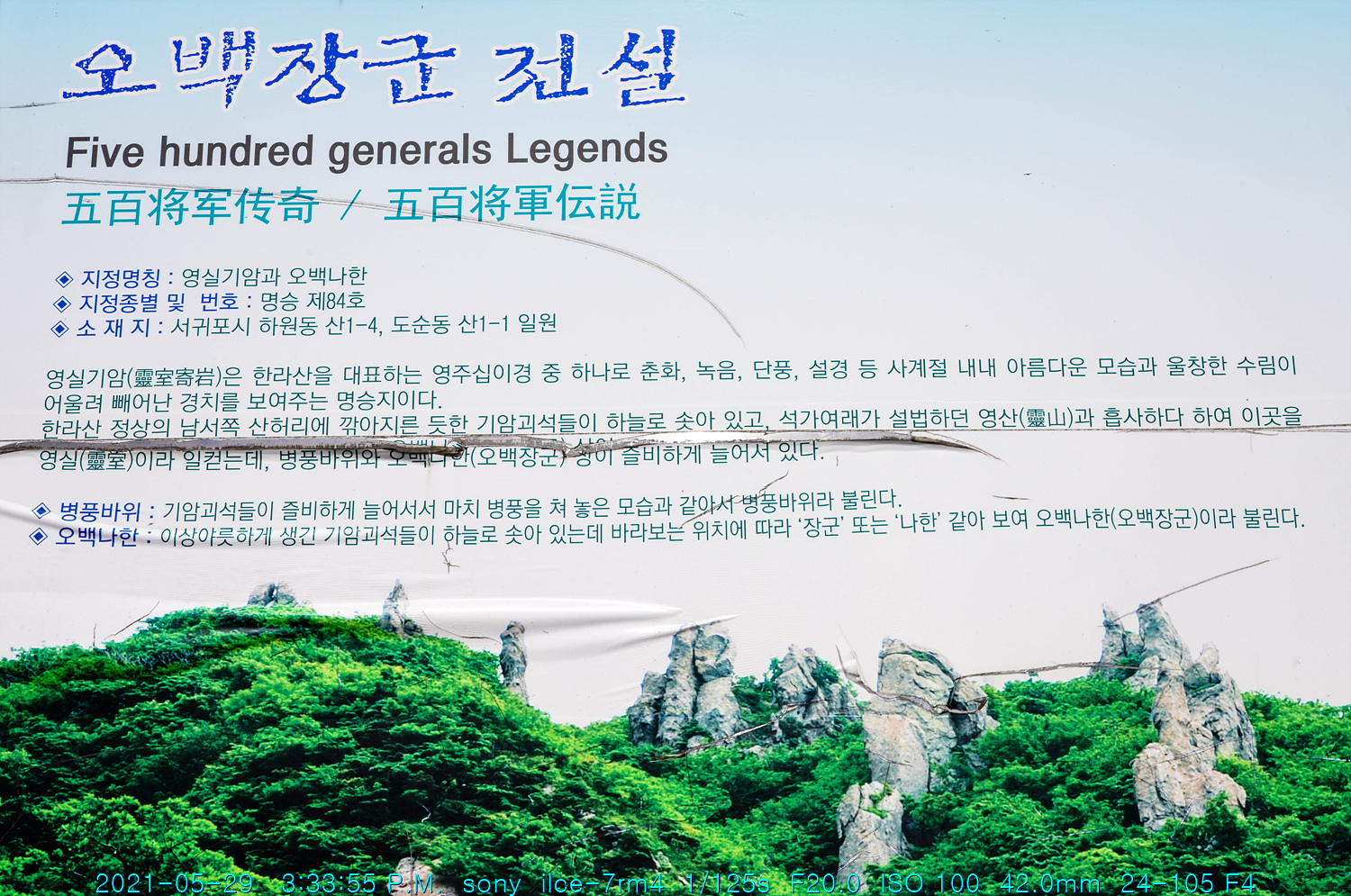

오백나한인지 오백장군인지는 그리 중요하지 않다. 이름이야 보는 이에 따라서 얼마든지 달리 붙일 수가 있는 것이니까. 중요한 것은 매우 많은 바위들이 있다는 것일 따름이다. 바위가 장군인지 나한인지, 아니면 걸뱅이인지는 아무도 모르고 또 무엇이라고 하더라도 모두가 거짓일 따름이다. 단지 기묘하게 생긴 바위들이 진실일 따름이니까.

주차장에 차를 대고는 기암으로 들어가보려고 나섰다. 기억에 의하면 기암으로 가는데 장애물은 없었던 것으로도 생각이 된다. 여기까지가 기억에 의한 시행착오의 전부였다.

화인이 안으로 들어가 보려고 갔다가 출입문에 써붙인 팻말을 보고서는 손가락 가위표를 보여줬다. 그리고 앉아있는 사람들은 택시가 오기를 기다리면서 줄을 지어 있는 사람들이라는 것도 잠시 후에 알았다.

하늘은 맑고 해는 아직도 중천인데 시간만 3시 30분이 넘었을 뿐이었다. 천백고지에서 놀면서도 영실기암으로 들어가는 시간표가 있다는 것은 왜 생각지 못했을까? 실은 영실휴게소까지만 가면 바위들을 볼 수가 있다는 희미해진 기억에 의지한 것이 불찰이라면 불찰이었다. 그래서 어설프게 아는 것이 가끔은 사고를 치기도 하는 법이다. ㅎㅎ

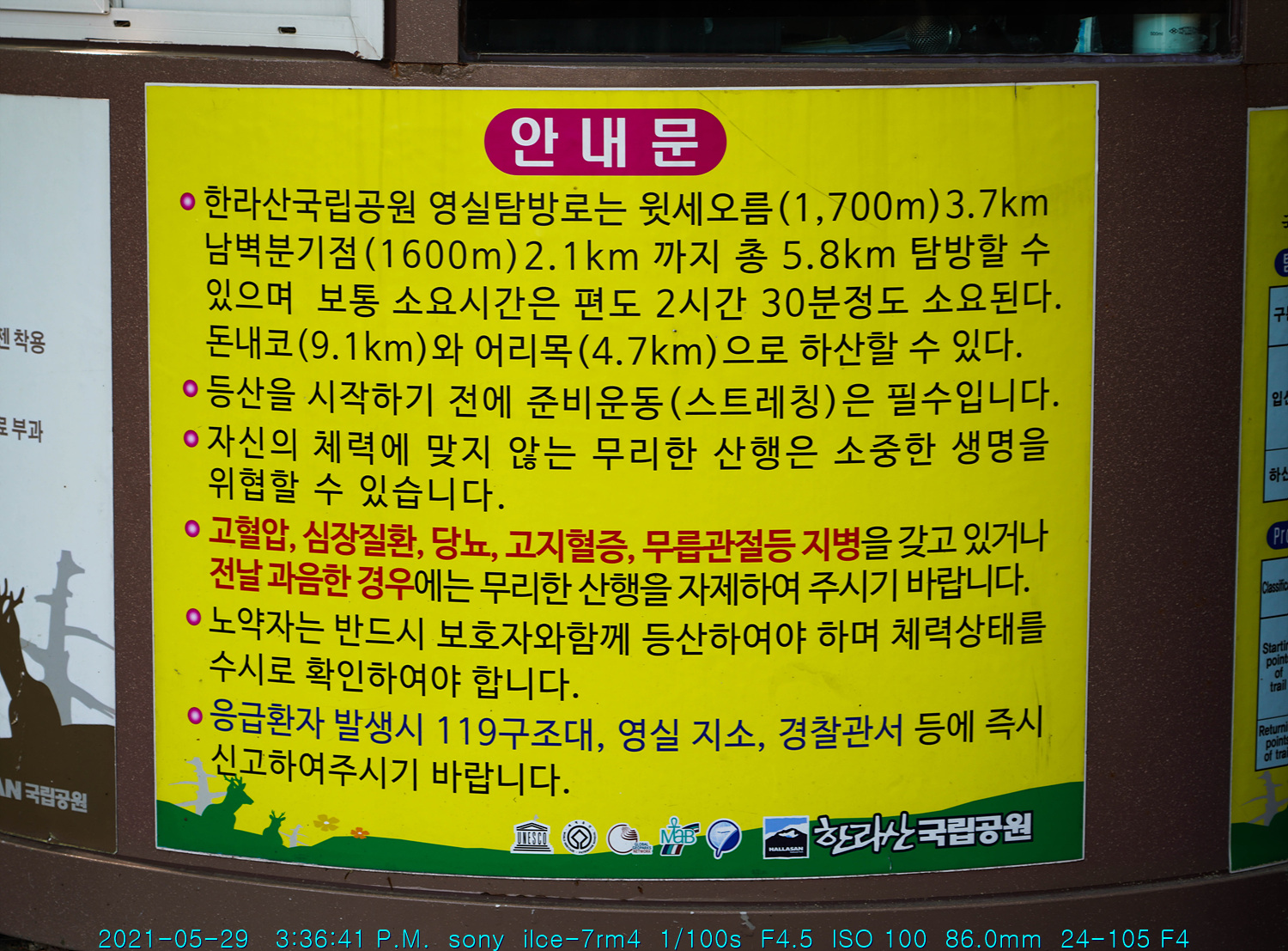

출입문 앞에 붙은 주의사항은 지금은 아무런 쓸모가 없는 문구였다. 그렇지만 가을에 다시 찾아올 때에는 의미가 있는 것이 될 수도 있겠구나. 너무나 잘 보이도록 노란 바탕에 써놓은 안내문은 분명히 혹시라도 있을 런지 모를 안전사고를 방지하는데 도움이 될 것으로 생각이 되기에 이렇게 한 장 붙여 놓는다. 여행에서, 특히 산악에서는 시간과 거리는 절대적으로 소홀히 할 수가 없는 현실이기 때문이다. 결국은 시공(時空)이로구나. 관리인이 바람을 쐬러 밖으로 나오기에 얼른 다가갔다.

낭월 : 안녕하세요. 수고 하십니다.

관리 : 예, 지금은 못 들어 갑니다.

낭월 : 정상까지 갈 것이 아니고 기암만 보고 올 요량입니다만.

관리 : 열 걸음 안쪽이라도 안 됩니다.

관리인은 자신의 역할에 충실했고, 낭월의 약간 비굴해 보일 수도 있는 부탁아닌 하소연은 허공에 공허하게 흩어졌다. 30분이나 늦게 와서는 잠시만 들어갔다가 나오면 안 되겠느냐는 진상을 어디 한둘 겪어 봤겠느냔 말이지. 안 되는 것은 안 되는 것이지만 기대를 했던 것은 딱 보면 우리가 영실기암만 보고 올 사람들이라는 것을 알지 않겠느냐는 것이었지만, 그는 이미 백전노장이었고, 그딴 인정에 감정이 흔들릴 초보가 아니었다. 굳게 문을 지키고 있는 모습에서 더 이상 할 말이 없었다. ㅎㅎ

연지 : 안으로는 못 들어 간다고 하지?

낭월 : 아무래도 사고가 나면 책임이 크니까.

연지 : 그럼?

낭월 : 가을에 또 오면 되지 뭘.

화인 : 오백나한전이 옆에 있는데요?

낭월 : 어디?

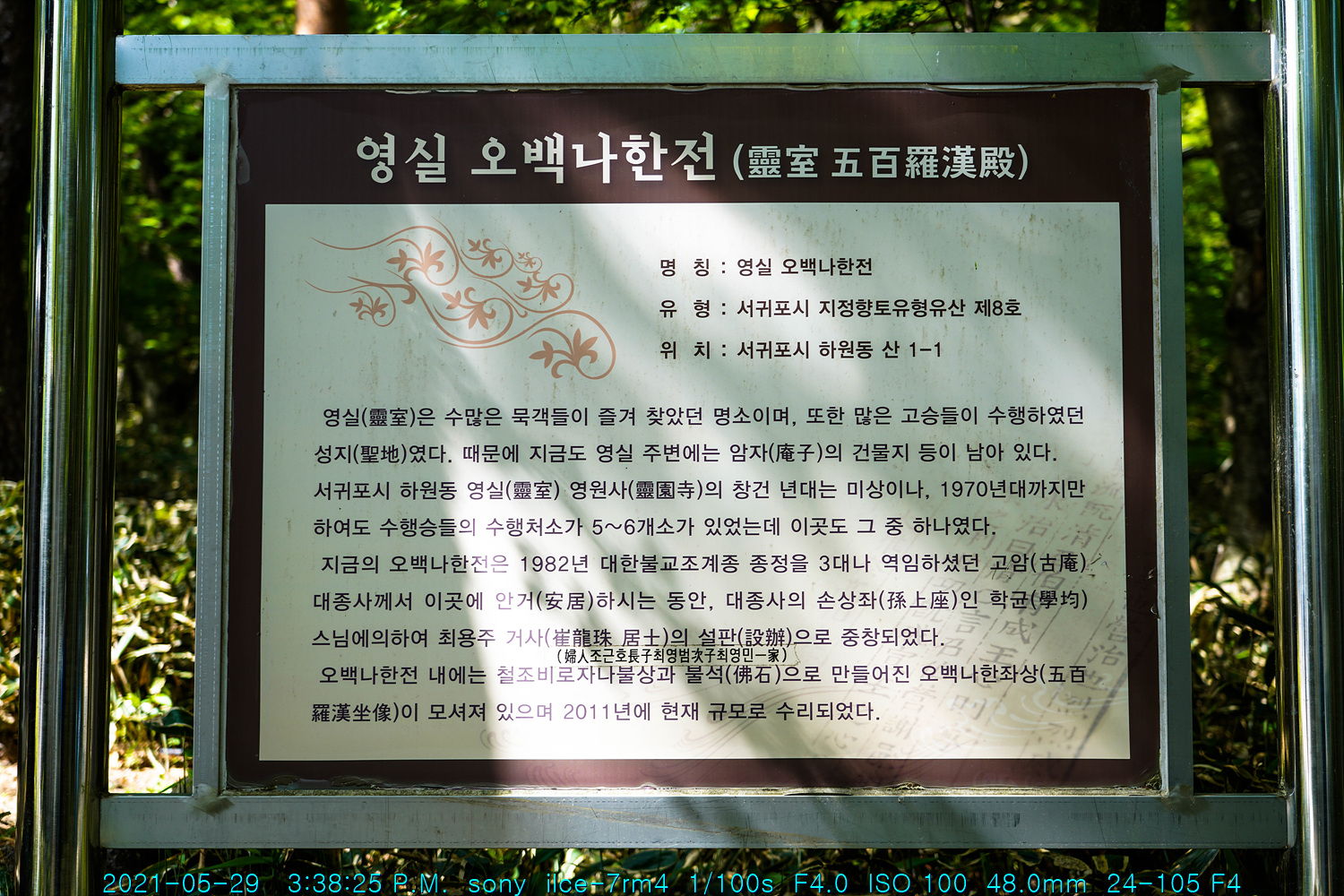

입구의 왼쪽으로 길이 나 있었고, 그 길은 오백나한전으로 가는 길이었다. 일이 되느라고 이런 일도 생기는구나 싶었다. 바로 옆에 절이 있고, 절의 이름이 오백나한이라면 샛길까지는 아니라도 전망대라도 있어서 영실기암을 바라볼 수가 있는 방법이 있지 않겠느냐는 '제 좋을 대로의 상상력'을 발휘했기 때문이다.

'잘 되었구나' 싶었다. 그럼 그렇지. 궁즉통(窮卽通)이라고 하지 않았느냔 말이지. 뭔가 방법을 찾다가 보면 가끔은 묘수(妙手)나 신수(神手)가 나오기도 하는 법이다. 그리고 어쩌면 지금이 그러한 일이 벌어지게 될 1분 전인지도 모를 일이다.

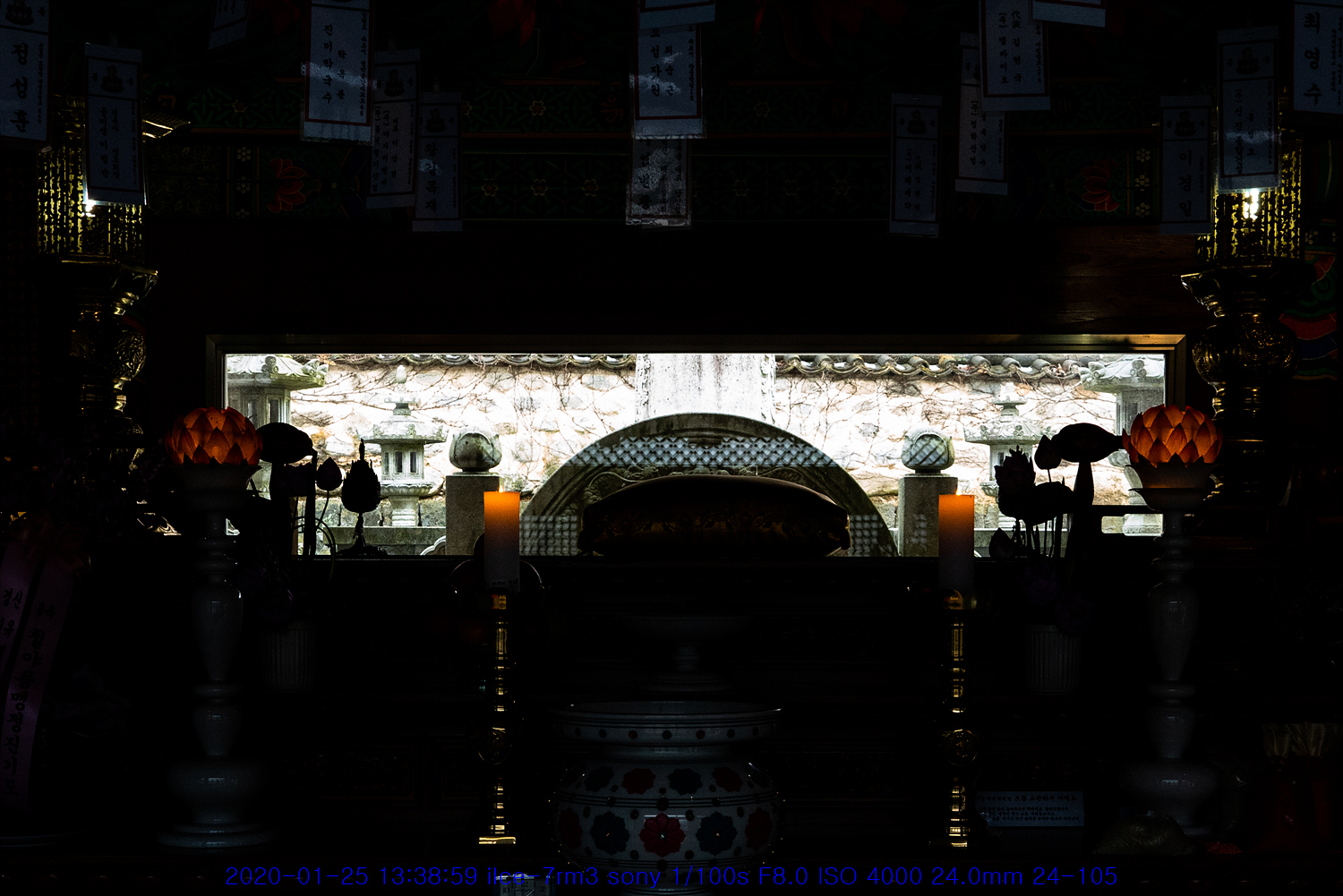

이름을 믿었다. '오백나한전'인데는 그만한 이유가 있을 것이라는 믿음이었다. 지금 여기에서 오백나한전을 본다는 것은 영실기암을 마치 적멸보궁에서 창밖으로 사리탑을 바라보는 것과 같은 구조로 만들어 놓은 것이 아니겠느냐는 생각을 한 것이 무리도 아닌 것은 종종 그러한 풍경을 접했었기 때문이다.

화암사판 묘법연화경이라고? 낭월이 알고 있는 그 화암사 말인가? 그러니까 속초에 있는 금강산화암사(金剛山禾巖寺) 말이다. 그래서 관련 자료를 찾아보니까 한글만 같은 화암사(花岩寺)란다. 화암사가 어디에 있는, 혹은 있었던 절이라는 정보는 없는 것으로 봐서 위치는 확인이 어려울까 싶었지만 찾으면 나온다.

그러니까 검색을 하는 것도 중요하지만 '잘'해야 원하는 것을 단박에 찾을 수가 있다는 것도 오랜 검색질에서 얻은 방법론이라면 방법이다. ㅋㅋ

완주군 경천면에 있는 중창비였구나. 그렇다면 절도 있을까? 아니면 비만 남은 폐사일까? 완주는 논산에서 지척인데. 혹 흔적이 있으면 지나는 길에 들려 볼 수도 있는데 말이다.

어? 화암사는 양촌에서 가깝구나. 그렇다면 가봐야 할 곳으로 하니 찜해 둔다. 그나저나 지금은 완주 화암사가 중요한 것이 아니라 오백나한이.....

절로 들어가는 입구에 멋지게 만들어 모신 부도탑이 보이니 잠시 눈길을 줘 본다.

엇! 고암당(古庵堂)이라고? 낭월이 알고 있던 그 고암스님의 부도인가? 아마도 이 절과 연분이 있었던가 싶기도 하지만 또한 지금 중요한 것은 아닌 고로 패스~!

아니, 지장보살은 비를 맞고 서 계시고, 산신령님은 지붕을 덮어서 비를 피하게 해 놨으니 이 절의 운영자가 무엇을 생각하고 있는지 대략 짐작이 되기도 했다. 그러니까 한라산에서는 지장보살보다 산신령의 대접이 우선이라는 뜻이 아니겠느냔 말이지. 그냥 보면 보인다. 이런 것을 묻는 것은 하수(下手)일 따름이다. ㅎㅎ

아니, 오백나한전이라더니 웬 대웅전이? 이러면 안 되는 거잖여? 갑자기 느낌이 싸~해 진다. 아무래도....

아, 그럼 그렇지 오백나한전이기도 했구나. 정면은 대웅전이지만 그것이 무슨 상관이냔 말이지. 영실기암의 오백장군이든 오백나한이든 멋진 풍경만 볼 수가 있으면 되니까.

법당에 들어가니까 주지스님께서 보살님과 뭘 만들고 계셨다. 그래서 인사를 나누고 부처님께 참배를 하는 사이에 일을 다 보셨는지 나가버리는구나. 그러니까 오백나한은...? 법당은 뒤가 막혀 있었다. 당연하지 그럼. 아니 그게 아니라.....

이렇게.... 뒤가 터져 있고....

밖은 이렇게.... 되어 있어야... 아니, 있었으면 좋을.... 뭐 그랬다는 이야기지. ㅎㅎ

아니, 상상도 못하느냐구요. 아무렴. 상상은 자유이니까. 여하튼 오백나한전이라고 했나? 여하튼 참배는 잘 했다. ㅋㅋㅋ

호연 : 여기에서 영실기암은 보기 어려울 것 같습니다.

낭월 : 그렇군. 다음에 시간 맞춰서 다시 오지 뭘.

화인 : 다음에는 웃새오름까지 가보고 싶어요.

낭월 : 옳지! 그렇게 하자꾸나.

다음을 기약한다는 것은 오늘이 불만족이라는 의미도 내포되어 있음이다. 그리고 그 다음은 반드시 다가올 것이니까. ㅎㅎ

그나저나 이름이 왜 영실(靈室)이지? 신령스러운 방? 산신령의 거실? 뭔가 어울리지 않을 것만 같은 두 글자의 조합이라니....

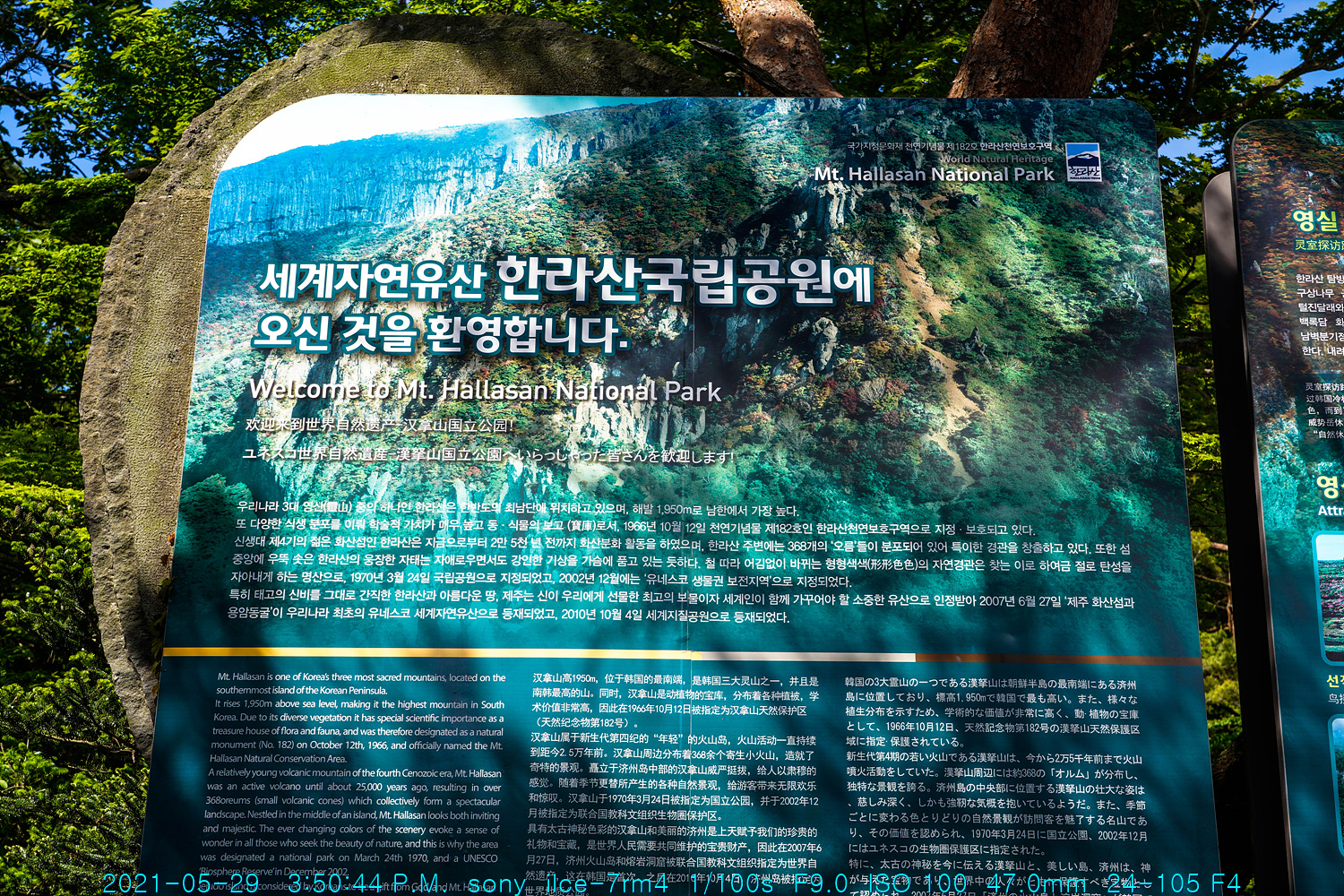

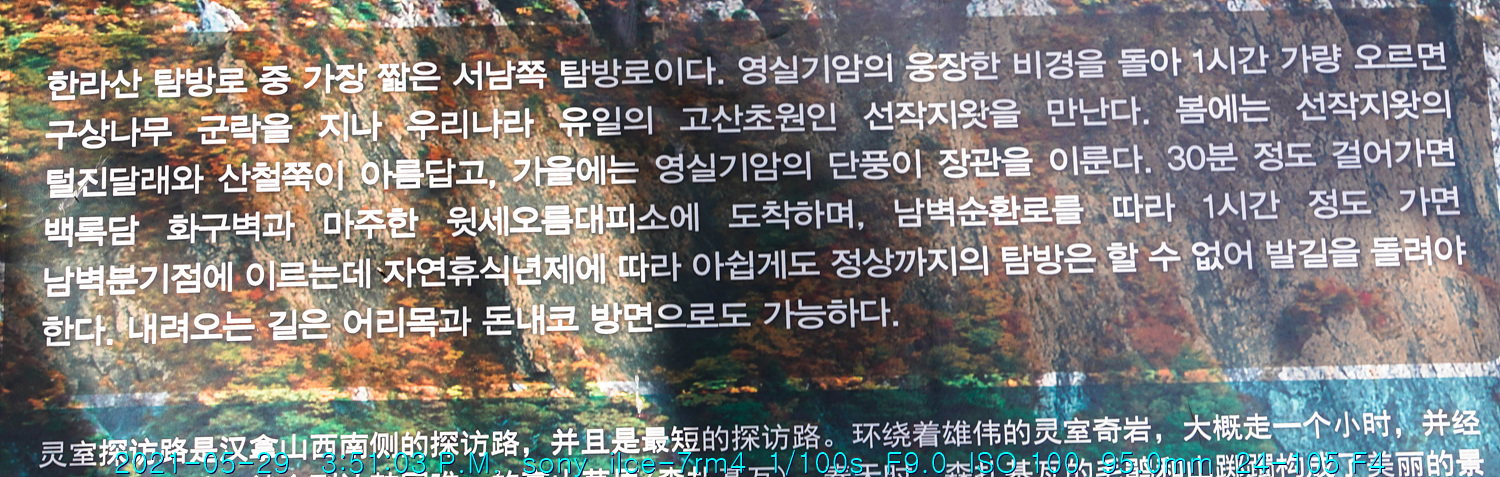

영실에 대한 설명은....?

그러니까 영실이 왜 영실이냐면...?

설명이 안 보이는 군. 그렇다면 대략 짐작으로 때려야지 뭐. 오백나한이 나온다면 부처님과 연관이 된 것으로 해석이 가능하지 않겠느냔 말이지. 부처님과 연관이 있는 영(靈)은 영취산(靈鷲山)이다. 부처님과 제자들이 모여서 설법하고 수행하던 곳이기도 했다.

[인터넷자료 : 인도의 라즈기르에 있는 영취산의 죽림정사터]

[인터넷자료 : 인도의 라즈기르에 있는 영취산의 죽림정사터]

어쨌든, 영취산은 줄여서 영산(靈山)이라고 했고, 그 당시에 모였던 대중들을 일러서 '영산회상(靈山會上)'이라고 했으며, 그러한 분위기를 음악으로 만든 것이 국악 영산회상곡이라고도 하는데.... 엉? 너무 멀리 갔나? ㅋㅋㅋ

영산회상에 모였던 대중들이 저마다 자신의 수행장소에서 명상에 잠겨 있었고, 그 스님들의 수행이 깊어져서 결국은 아라한(阿羅漢)이 되었으니 그 수가 500인지라 오백나한이고, 오백나한은 항상 몰려 다니면서 수행을 하다가 한라산이 명산이라는 것을 알고는 날아와서 수행했는데 세월이 흘러서 돌이 되었으니 하나하나가 모두 수행도량인 명상실(瞑想室)인 고로 '영산회상의 오백나한이 머무는 집'이 되었고, 이것을 줄여서 영실이라고 했더라는 근거없는 이야기도 만들어 가면서.... ㅎㅎ

이게 전부가 아닌데.... 두리번 두리번...

최대한 높은 곳으로 올라가 보자. 그런데 마땅히 올라갈 곳도 없다. 겨우 이 정도....

그리고는 망원렌즈를 끼웠다. 뭔가 희망이 보였던 것이다.

저~ 뒤로 빼꼼히 머리를 내밀고 있는 암벽이 눈에 들어왔기 때문이다. 맞아, 저래야 영실기암이지 그래. 본능적으로 지붕을 올려다 봤다. 화인이 웃는다.

화인 : 싸부~! 여긴 감로사가 아니에요. 호호호~!

낭월 : 그렇지? 순간적으로 지붕에 올라가는 길이 있나 하고.

화인 : 그런 기적은 없습니다요. 그냥 여기에서 노시지요.

낭월 : 물론이지. 그래도 된다. 다 봐야 본 건가 뭐. ㅠㅠ

낭월이 지붕을 바라본 것을 본 화인도 이걸 생각했던 모양이다. 낭월전망대이다. 하늘 풍경이 예쁜 날에 올라가면 노성산과 하늘 풍경이 좋은 곳이다. 처음에는 산불감시전망대처럼 따로 만들려고 했는데 저예산 고효율을 연구하다가 이렇게 있는 법당에 기대는 방법을 택했던 것인데. 여하튼. ㅋㅋㅋ

24-105mm렌즈로는 여기까지다. 더 당기려면 렌즈만 바꾸면 된다. 가방에는 100-400mm 백사금(104GM)이 고이 드러누워서 낭월의 손길을 기다리고 있음이다.

내가 그 자리에 가지 못하면 대상을 끌어오면 된다. 이런 경우에 쓰라고 있는 망원렌즈이고 그래서 지금 이렇게 쓰고 있는 것이다. 우주의 달도 끌어오는데 까이꺼~!

주상절리가 선명하게 잡힌다. 구태여 2배줌을 해주는 텔레컨버터를 추가하지 않아도 되겠구나. 절벽 중간에 암자라도 있다면 또 몰라도 이 정도면 충분하다.

하산하는 사람들도 보이는 구나. 전망대에서 서성이는 사람도 보이고...

다들 손에 폰을 들고 사진을 찍기에 여념이 없군. 그쪽에서 바라보는 이쪽면의 풍경이 어떠할지는 부득이 상상으로만 채울 따름이구나. 그리고 때로는 상상이 실제보다 더 멋질 수도 있는 것이니까.

길도 잘 보이네. 아직은 수전증이 없어서 또 고맙기가 한량이 없다. 400mm로 당겨도 제대로 당겨지지 않으면 컴퓨터에서 당겨도 된다. 알사(R4)의 센서가 6100만 화소의 깡패이기 때문이다.

올라가는 사람은 없고, 내려오는 사람들만 보이는 것은 당연한 일이지. 올라가는 사람은 밑에서 막고 있으니까. ㅎㅎ

까마귀 형상과 작별을 하고는 다시 움직인다. 오늘의 영실 구경도 그만하면 아쉽지 않은 것으로 회계를 하면 되지 싶군.

영실에서 다시 1100도로로 나오니까 서귀포 전망대가 나온다.

다만 서귀포는 어느 정도 손바닥 만큼의 정보를 알고 있으니 궁금한 점은 거의 없구나. 그래서 다시 길을 재촉한다.

화인 : 사부님 시장하지 않으세요?

낭월 : 그런가? 점심을 안 먹었던가?

화인 : 먹기는 했죠. 절 떡으로요. 호호~!

낭월 : 그러고 보니 배가 고플 때도 되었네.

화인 : 길가다가 마땅한 곳이 있으면 들어갈께요.

마침 메밀 국수를 파는 식당이다. 물론 대환영이다. 지나다니면서 봤던 곳인데 배가 고프자 국수집을 만났으니 이것이야말로 바라던 바였다.

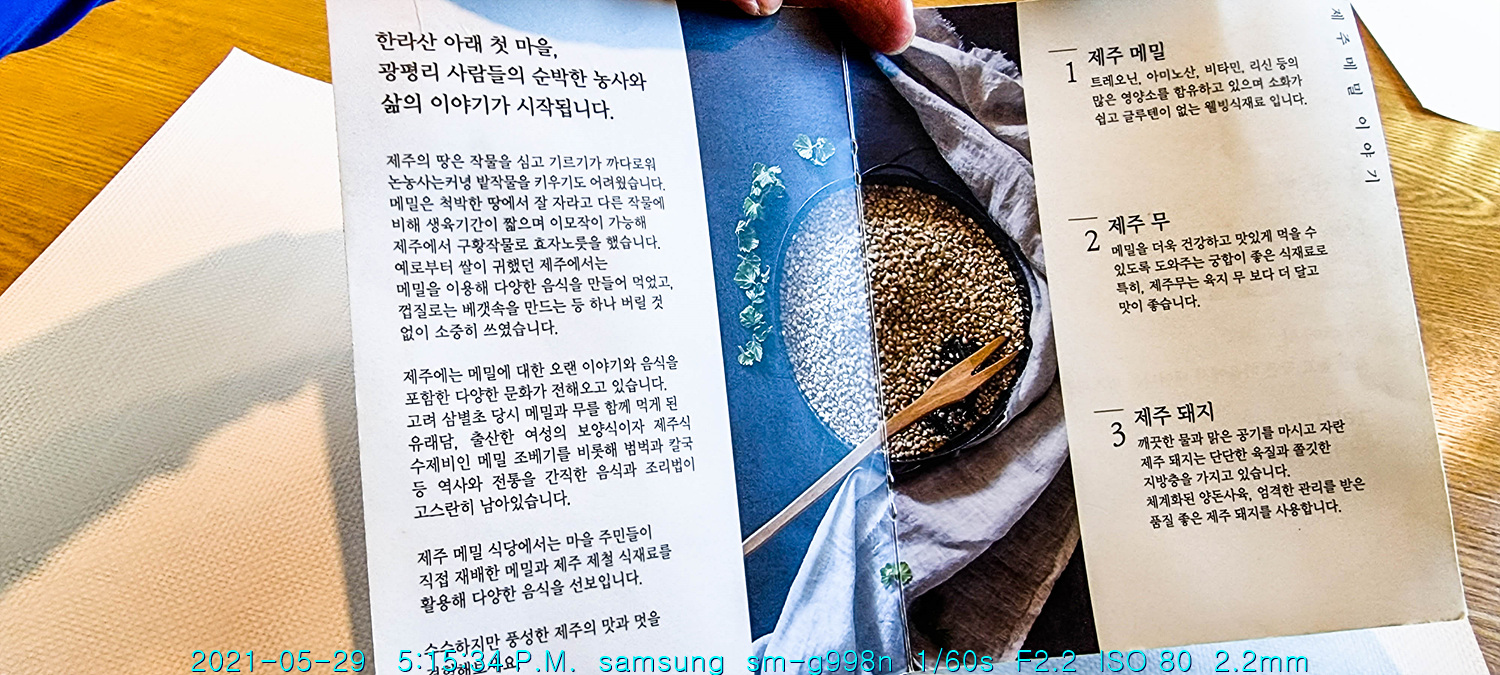

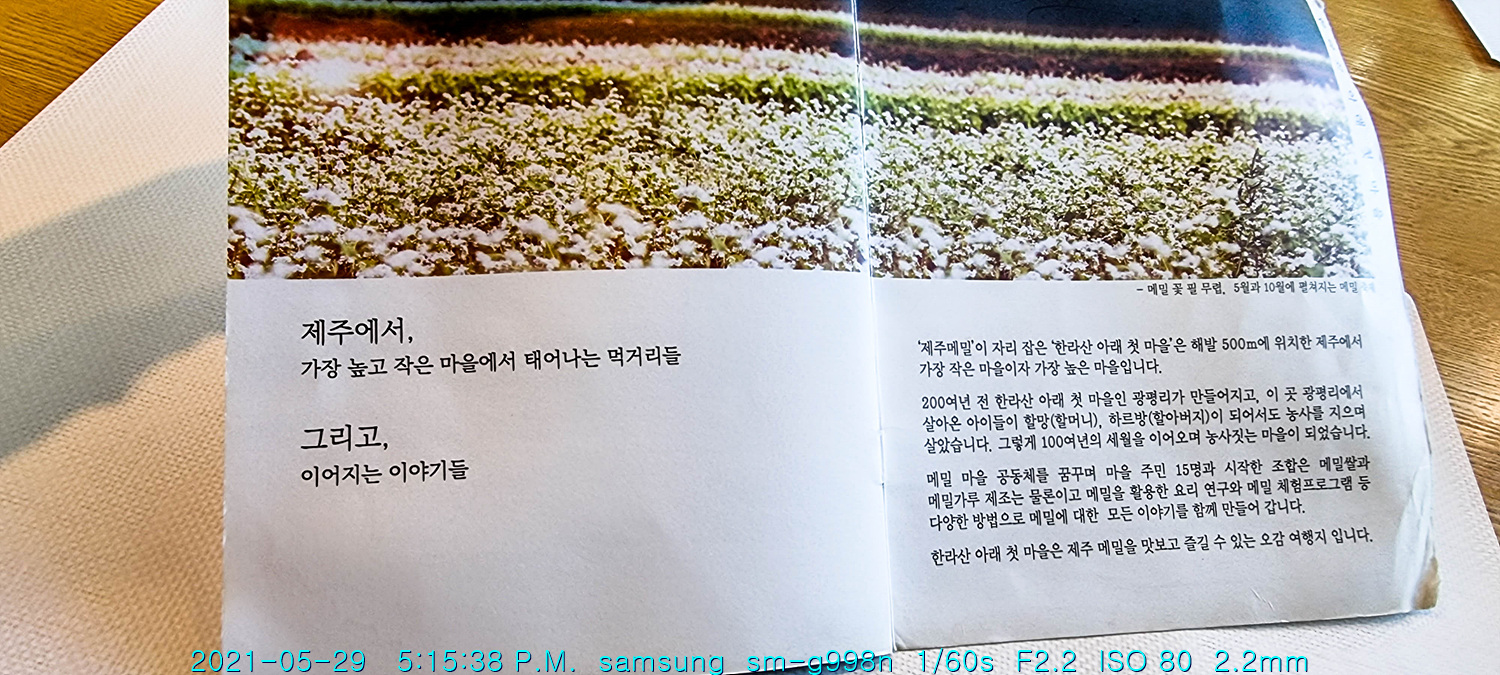

한라산 아래 첫 마을이란다. 첫 마을이든 둘째 마을이든 중요한 것은 이 시간에 먹을 것을 만났다는 것이지. 다들 헐출할게다. 관음사 떡이 아니었으면 어쩔 뻔 했냔 말이지. ㅎㅎ

주인장의 소박한 그림과 입간판도 매력적이구나. 그리고 메밀국수는 아무렇게나 해도 맛이 없을 수가 없으니깐.

그나마도 줄을 서야 하는 상황이 시장한 나그네에겐 지루할 따름이다. 기다리느니 검색하고 있던 호연이 말한다.

호연 : 알고 보니 여기도 유명한 맛집입니다.

낭월 : 그래? 다행이로군.

호연 : 후기들이 모두 높은 점수네요.

낭월 : 그런 것은 참고만 하면 되겠지만서도.

호연 : 기대가 됩니다. 맛있다고 난리네요.

카니카지, 지금 이 시간에 낮에 떡 한 덩어리 먹고 난 상황에서는 뭔들 맛이 없으랴 싶기는 하다만 맛집이라고 하니까 나쁠 것은 없지 뭘.

소독도 하고.

한쪽에서는 메밀을 가느라고 힘치게 돌아가는 맷돌도 보인다. 예전에 공주에도 저렇게 메밀을 갈아서 국수하는 집이 있었는데 얼마 버티지 못하고 문을 닫았지 싶다. 그래서 아쉬웠던 생각으로 마무리 했던 그 맷돌을 여기에서 보게 되다니 그것도 반갑구나. ㅎㅎ

국수가 나올 동안에 메뉴나 찍어두자.

비비작작면? 이름이 재미있군.

제주에서도 메밀은 구황작물이었구나. 그러고 보니 그저께 저녁땁에 메밀밭 가에서 풍수영상을 찍었었구나. 이런 것도 연결시켜 가면서....

해발 500m의 높이에 처음으로 만들어진 마을이라서 '하늘아래 첫마을'이 된 모양이다. 그 시절엔 먹을 것이 없어서 귀중했고, 이 시절에는 건강에 좋아서 귀중한 것이니 메밀은 항상 귀중할 따름이구나. 주문한 것이 나오는 모양이다. 식단표는 접고....

소박하고 정갈해 보이는 밑반찬들...

아니, 이게 설렐 일여? 국수 한 그릇을 받아놓고서 설레기는 또 첨이네. 역시 배가 고프긴 했던 모양이다. ㅋㅋㅋ

때로는 폰으로 찍은 사진은 좌우 뒤집기를 해야 할 때도 있는데 젓가락을 잡은 사람들의 손이 왼손이 되었을 경우이다. 그렇지 않으면 그냥 넘어가도 되는데 어색하면 좌우로 뒤집기를 한 번 해 주면 된다. 그렇지 않으면 신경쓰지 않아도 되지만. ㅎㅎ

국수 한 그릇 먹는데 시간이 얼마 걸릴까? 안 재어봐서 모르지만 사진에는 시간이 나온다는 사실.

시작은 24분 58초

종료는 36분 57초

소요시간은 11분 59초.

그야말로 10분의 행복이로구나. 먹는 시간은 짧을 수록 좋으니까. 그래야 하나라도 더 보고 더 즐길 것이 아니냔 말이지.

든든하게 먹고 나와서 보니까 집의 옆에는 메밀밭이었네. 아직 꽃이 피지 않은 것은 그저께 본 곳보다 해발표고가 높아서일 게다.

유채꽃만이 아니라 메밀꽃도 해발에 따라서 위로 올라가면서 보겠구나. 그나저나 지금 먹은 것이 점저인가? 점심인가? 계산은 호연이 하고 있을 게다. 낭월은 길만 안내할 뿐이니까. 또 어디로든 가자~!

(여행은 계속 됩니다.)