[733] 내친김에 팔괘(八卦)와 십간(十干)도 집적집적

작성일

2018-05-03 07:26

조회

7323

[733] 내친김에 팔괘(八卦)와 십간(十干)도 집적집적

안녕하세요. 낭월입니다.

왕벚꽃까지 시들어 떨어진 것을 보니 아무래도 봄의 끝물인가 싶기도 합니다. 입하(立夏)가 다가오고 있으니 말이지요. 마침 쏟아진 폭우에 송화가루는 잠시 잦아들었네요. 꼭 이맘때 내려주는 송화를 씻는 비는 반갑기만 할 따름입니다.

올 봄은 벚꽃의 수난이라고 해야 할 모양입니다. 빛이 날만 하면 비가 쏟아지고, 다시 분단장을 했다 싶으면 또 밤새 폭우가 쏟아지니 말이지요. 그래도 막상 바닥에 뒹구는 꽃잎을 보면 안쓰러움이 껴드는 것은 시간의 무상함이 겹치기 때문이려니 싶기도 합니다.

벚꽃이 진 옆에는 또 목단이 자태를 뽑냅니다. 밤새 비를 맞았지만 우아한 자태는 조금도 손상되지 않았네요. 품격이 과연 화중여왕(花中女王)이라 할만 하지 싶습니다.

엇~~!! 해당화~!

"스님! 여름이예요~~!! 호호호~~!!"

올 해 첫해당화의 꽃송이가 반겨줍니다. 새초롬한 색시 같은, 그래서 애처롭기조차 한 해당화가 비를 맞고 나서 새 아침을 반겨줍니다. 오늘 아침의 계룡산 풍경입니다.

그나저나 일이 쪼매~ 커졌습니다. 장난삼아 심심풀이로 쓴 「사상(四象)과 오행(五行)」으로 인해서 관심이 많으신 벗님들의 열화(熱火)같은(?) 성원을 보니 기왕에 두서(頭緖)없이 이야기를 꺼냈으니 팔괘(八卦)에 대해서도 눈꼽 만큼의 이해라도 같이 비교해서 닮은 점과 다른 점을 생각해 본다면 그것도 관심이 있는 벗님에게는 한 알의 소금은 되지 않겠느냐는 생각이 들어서 망설이는 마음을 채근하게 되네요. ‘말이 안 되면 그냥 웃어달라’는 안전장치 하나 남겨놓고 이야기를 시작합니다.

1. 《주역(周易)》 책과의 인연.

뭐 딱히 인연이랄 것도 없지 싶기는 합니다. 그래도 지금 생각해 보면, 주역이라는 이름에 관심을 보였던 것은 20세 무렵이었던 것만 생각이 납니다. 바랑을 짊어지고 부산의 어느 서점에 들렀다가, 가장 좋은 책을 찾는다고 찾은 것이 《주역(周易)》이었던 모양입니다. 물론 그 책을 다 읽었더라면 아마도 지금쯤은 ‘명학자(命學者)’가 아닌, ‘역학자(易學者)’가 되어 있었을 가능성도 조금은 있었지 않았을까 싶은 생각을 해 봅니다.

그러나 불행히도(!) 그런 일은 생기지 않았습니다. 불경을 읽는 틈틈이 가끔은 궁금해서 펼쳐봤다가는 몇 쪽을 읽지도 못하고 도로 덮는 책으로 남았으니까요. 그랬음에도 불구하고 무슨 미련이 있었던지 그 단출한 살림살이에서도 버려지지 않고 따라다녔는지는 지금 생각해 봐도 알 수가 없긴 합니다. 그러니까 따지고 보면 사주책보다 먼저 만났다고 할 수가 있겠으니 말이지요.

살림이라고 해봐야 모두 담으면 라면박스 2개, 저울에 달면 20여kg에 불과한 것인데, 그래도 그 속에 꽤 오랫동안 동행했던 책이었습니다. 앗, 또 하나가 있었네요. 명문당의 《연해자평(淵海子平)》이 동행을 했습니다. 그러니까 몸은 불교(佛敎)에서 머물고 마음은 철학교(哲學敎)를 배회했던 것이 아니었나 싶기도 합니다.

그 두 권의 책을 생각해 보면, 어렵기는 모두가 같았습니다. 아무리 봐도 안개는 조금도 걷히지 않았고, 이해한다고 해 봐야, 마른 뼈를 핥고 있는 굶은 개의 꼴이었지만 그래도 뭔가 있겠거니 싶은 생각은 아마도 자신도 모르는 미련이 있었던 모양입니다. 두 책의 차이를 생각해 본다면, 주역은 스스로 선택한 책이었고, 연해자평은 철학원 하다가 때려치우고 출가를 하러 왔던 선배 행자의 조언으로 구입한 것이 다를 뿐이었네요. 하하~!

박행자 : 정 행자님은 출가 전에 무슨 일을 하셨어요?

정행자 : 나? 뭐 이것저것 많이 해 봤지.

박행자 : 그중에서도 가장 오래 하셨던 일이 있을 거잖아요?

정행자 : 여러 가지 중에서도 나름 오래한 것은 철학원이었나 보네.

박행자 : 철학원이 뭐죠?

정행자 : 답답한 사람들 찾아와서 하소연하는 곳이지 뭐긴 뭐야.

박행자 : 그러면 상담소라야지 왜 철학원이라고 하나요?

정행자 : 보통들 동양철학(東洋哲學)이라고 하니까.

박행자 : 그럼 주역에 대해서도 공부를 하셨겠네요?

정행자 : 뭐 이것저것 조금씩은 건드려 봤지.

박행자 : 그렇다면 제 사주를 봐 주실 수도 있겠네요.

정행자 : 아니, 모두 버리고 출가하러 온 놈에게 뭘 물어. 하하~!

박행자 : 그래도 심심한데 봐 주세요. (칭얼칭얼)

정행자 : 책을 다 버리고 와서 볼 수가 없어.

박행자 : 아, 책이 있어야 하는가 보네요?

아마도 그 책이란 만세력(萬歲曆)이 아니었을까 싶습니다. 만세력이 없으니 사주를 뽑을 수가 없었을 것이고, 사주를 봐주고 싶어도 달리 방법이 없었겠네요. 그래서 동양철학을 공부하려면 뭘 봐야 하는지를 물었고, 책이 무지하게 많다는 말에 하나만 골라달라고 했더니 추천해 주었던 책이 바로 《연해자평(淵海子平)》이었습니다. 그것 하나만 통달하면 된다고······.

그래서 부산의 어느 보살님께서 법회 때에 밥 잘 먹었다고 팁으로 주신 돈을 꼬깃꼬깃 넣어 놨다가 샀던 책이기도 하네요. 그나저나 이렇게 사설이 길어서야 언제 팔괘 이야기를 하나 싶어서 이만 줄여야 하겠네요. 하하하~!

2. 사상(四象)과 오행(五行)의 타협(妥協)

숫자로만 본다면, 거의 비슷하네요. 팔괘(八卦)는 여덟 개의 숫자가 나오고, 십간(十干)은 열 개의 숫자가 나오니까 말이죠. 그래서 비교를 해 볼 마음이 생기기도 하는 까닭입니다.

1 → 5 → 10 = 십간(十干)

2 → 4 → 8 = 팔괘(八卦)

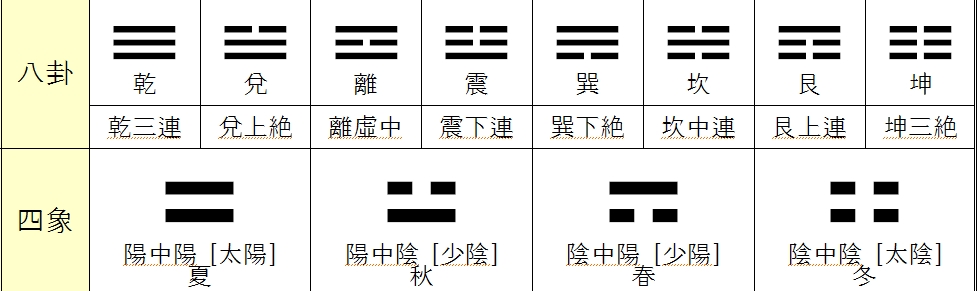

이 공식은 이미 이해하셨을 것으로 보겠습니다. 독립적(獨立的)으로 시작한 오행(五行)은 십간이 되었고, 상대적(相對的)으로 시작한 사상(四象)은 팔괘가 되었다는 정도는 이미 이해를 하고도 남을 것으로 생각이 되어서입니다. 그리고, 사상(四象)과 오행(五行)까지는 완전히 독립적(獨立的)인 형태가 되었던 것이 다음의 단계에서 서로를 간섭(干涉)하기 시작합니다.

서로의 필요에 의해서 타협(妥協)을 하게 되는 것이지요. 타협은 합의(合意)에 의해서 상대방을 인정하는 것으로 시작하는 것입니다. 통일(統一)과는 다릅니다. 통일은 흡수해서 하나로 되는 것이니까 다른 하나는 사라지게 되는 것이라고 한다면, 타협은 자신의 존재는 그대로 두면서 상대방의 이론(理論)을 수용(受容)하는 것이니까요. 이렇게 해서 점점 복잡하게 얽히는 과정에 처하게 된 상황입니다. 구경꾼에게는 물론 재미있는 현상이지만 말이죠. 하하~!

아마도, 자신의 본색(本色)을 그대로 유지하면서 상대방의 탁월한 이론을 수용하려면 일단 자신의 학문에서 드러난 단점(斷點)을 적확(的確)하게 파악하고 있었다는 이야기가 됩니다. 원래 자신의 단점을 알아야 고치는 것이지, 그것을 모른다면 죽었다 깨어나도 그것을 고칠 방법이 없기 때문입니다. 알아야 고치는 것도 가능하니까요. 이것을 모양나게 이름 붙인다면, 「동정(動靜)의 교류(交流)」라고 하겠습니다.

그러니까, 역동적(力動的)인 음양(陰陽)에서는 안정적(安定的)인 오행(五行)이 필요했고, 반대로 고정적(固定的)인 오행에서는 역동적인 음양(陰陽)이 없이는 뭔가 부족하다는, 그것도 2%가 아닌, 50%가 부족하다는 것을 깨달았던 것입니다. 물론 이것조차도 낭월의 망상에서 나온 것이므로 사실 여부는 책임지지 않습니다. 다만 그랬을 것이라는 짐작만 해 보는 것이지요. 만약에 낭월이 그 시절에 그 언저리에서 학문을 했더라도 당연히 이렇게 할 수밖에 없었을 것이라는 생각이 들어서입니다.

3. 사상(四象)에서 필요한 토(土)의 도입(導入)

필요한 것이 있으면 구하면 됩니다. 그리고 그것이 오행가(五行家)에 있다는 것을 알게 된 음양가(陰陽家)는 빅딜을 제의하게 되었습니다. 왜냐면 아무리 변화를 추구하는 것이 목적이라도 가끔은 안정(安定)을 취해야 하거든요. 이것은 일만 하고는 살 수가 없다는 이야기로도 치환(置換)이 가능하겠습니다. 어떻게 일만 하고 살겠어요. 가끔은 빈둥거리면서 놀기도 해야 삶의 낙이 생기지 않겠느냔 말이죠.

사상(四象)에서 다시 음양(陰陽)으로 변신(變身)을 하게 되면 팔괘(八卦)가 됩니다. 그리고 그 팔괘를 오행(五行)으로 대입하게 되면 다음과 같이 된다는 것은 이미 앞서 언급한 것이기도 합니다.

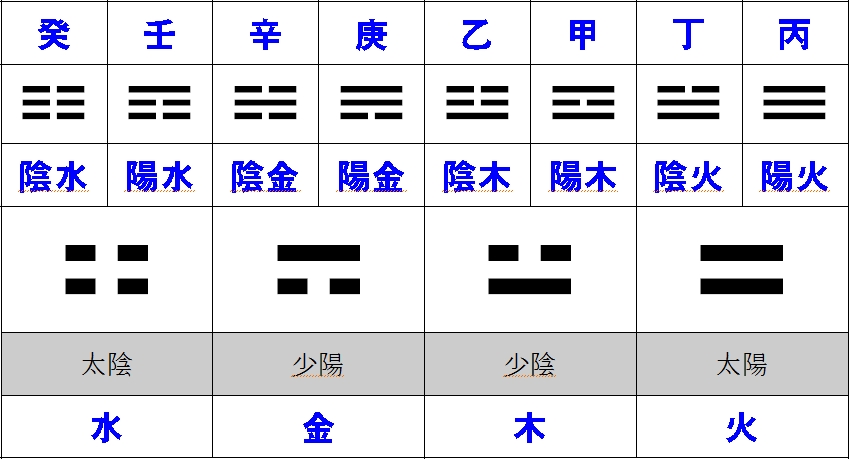

태음(太陰)에서 다시 음양으로 확장한 것을 오행(五行)으로 표시한 것입니다. 즉 음수와 양수로 나뉘게 되는 것이지요. 태음이 수(水)와 대응하는 것은 이미 알고 계실 것으로 생각되므로 생략하겠습니다.

이렇게 해 놓고 보면, 팔괘(八卦)와 오행(五行)의 구조가 딱 들어맞게 됩니다. 여기에 대해서는 아무도 반론(反論)을 제기하지 못할 것입니다. 토(土)의 개념이 빠진 것은 애초에 사상(四象)에서도 없었기 때문입니다. 애초에 없는 것은 다시 뒤집기를 한다고 해서 생겨나는 것은 아니거든요. 없는 것은 없는 것입니다. 이것은 만고(萬古)의 진리(眞理)입니다.

춘하추동(春夏秋冬)으로만 설명을 하는 것이라면 아무런 아쉬움이 없는 것은 물론이려니와, 오히려 버릴 것이 하나도 없이 깔끔하기조차 합니다. 그렇게 대입한다면 너무도 멋진 그림이니까요. 그런데······. 계절의 변화만 따라다니기에는 삶의 구조가 점점 복잡해 졌습니다.

유목민(遊牧民)으로 떠돌아 다닐 적에는 계절의 변화만 알면 되었습니다. 그래서 항상 변화하는 마음으로 오랜 세월을 살아왔으리라고 짐작해 봅니다. 그런데 언제부턴가 정착(定着)을 하고 싶어졌습니다. 원래 떠돌아 다니다가 보면 안정을 취하고 싶은 것이 인간의 본성일진대 절대적인 지존(至尊)으로 의지하던 주역(周易)에 그러한 개념이 없으니 안정을 할 수가 없었던 것이려니 싶습니다.

그래서 혁신(革新)이 필요했습니다. ‘변화(變化)가 있으면 안정(安定)도 있어야 비로소 음양(陰陽)이 아니겠느냐’는 적당한 변명(辨明)꺼리를 찾아내는 것도 당연히 한몫을 했습니다. 이것을 변명이라고 하기 싫다면 ‘관점(觀點)의 확장(擴張)’이라고 해도 상관없습니다. 중요한 것은 서로를 간섭하면서 변화하고 발전하는 것이 자연이라는 것이지요. 이에 대해서는 진화론(進化論)이 우세하다고 하겠습니다.

세상의 모든 것은 「진화(進化)가 아니면 도태(淘汰)」입니다. 그것은 물질(物質)이든 정신(精神)이든 마찬가지라고 하겠습니다. 그래서 머물러 있는 것은 아무것도 없다는 말도 나오는 것입니다. 음양론(陰陽論)이 벽에 부딪혔을 적에 구세주(救世主)로 떠오른 것은 오행론(五行論)이었습니다. 이것만 가져올 수가 있다면 단점을 보완해서 도약(跳躍)을 할 수가 있겠다는 생각을 했을 것입니다. 낭월도 생각 할 수가 있는 것이라면 지혜로웠던 고인(古人)들은 당연히 그렇게 생각했을 것으로 짐작해 봅니다.

그런데, 너무 티가 나면 안 됩니다. 아무리 아비가 무능해서 쌀을 구걸해 왔을망정 자식들에게 그렇게 말을 하기에는 존심이 허락을 하지 않으니까요. 그래서 적당히 둘러댑니다. ‘나는 필요 없다고 하는데도 가져가지 않으면 버릴 수밖에 없다고 하는 바람에...’라고 하면 자식들은 몰라도 아내는 압니다. 이심전심(以心傳心)이니까요. 하하하~!

그렇게 해서 음양(陰陽)에서 빠진 토(土)의 개념을 도입(導入)하게 된 것입니다. 그러면서도 오행가(五行家)에서 가져왔다는 말은 하기 싫었을 수도 있습니다. 이러한 것을 티나지 않게 붙이는 요령을 생각해 낸 것이 바로 비유(譬喩)였던 것이지요. 비록 핵심(核心)에서는 설명할 방법이 없더라도 비유는 얼마든지 가능하다는 것을 알았으니까요. 그래서 그럴싸하게 둘러 붙인 그림을 하나 만들게 되었던 것입니다.

자, 보세요. 이렇게 떡~! 하니 두 자리를 차지했습니다. 아니, 토(土)에게 자리를 양보했습니다. 그러기 위해서 누군가는 희생을 해야 했지요. 어쩔 수가 없잖아요. 마침, 6,13선거로 인해서 각 정당들은 골머리를 앓는 모양입니다. 공로를 생각하면 김생원에게 공천(公薦)을 줘야 하는데, 현실적으로 상대방을 이기려니까 역량이 부족하고.... 그래서 ‘대를 위해서 소를 희생하는 수밖에 없다’는 말도 안 되는 이유를 들먹이면서 전략공천(戰略公薦)을 하는 것이죠.

물론 말이 좋아서 전략이지 이것은 공들인 동지를 배반하는 것이라고 해야 할 것입니다. 그리고 그것조차도 세상입니다. 그러니까 언제라도 토사구팽이 될 것이라는 점을 정치입문자(政治入門者)는 가장 먼저 배워야 할 처세술(處世術)이라고 하겠네요. 그것도 모르고 당을 믿고 전력투구(全力投球)를 했다가 배신당했다고 칼을 들고 자해소동을 부려봐야 이미 끝났다는 것을 본인도 알 것입니다.

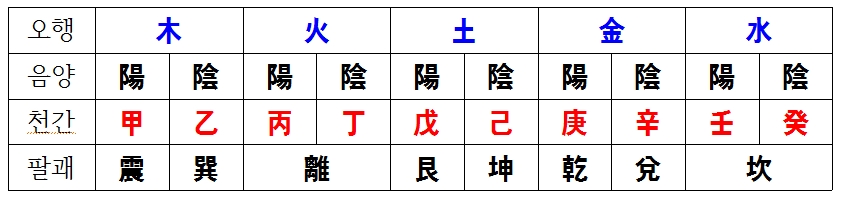

뭐든 그렇습니다만, 처음의 시작이 어렵지 일단 시작을 하게 되면 그다음에는 뛰어난 석학(碩學)이 아니라도 웬만한 머리면 충분히 해결할 방법을 찾아내게 됩니다. 여기에다가 오행을 덧씌우는 것은 어렵지 않게 해결점을 찾아내게 되는 것입니다. 그렇게 해서 나온 완성도(完成圖)입니다.

어디, 잘 보이십니까? 간괘(艮卦)와 곤괘(坤卦)에게 모셔온 손님인 양토(陽土)와 음토(陰土)의 자리를 마련했습니다. 그렇게 되니까 자리를 좁혀야 했고, 그래서 부득이 수화(水火)에게는 자리를 하나씩 비워야 했던 것입니다. 이것이야말로 음양의 발전을 위해서 희생해야 했던 양보(讓步)라고 할 밖에 달리 방법이 없었지 싶습니다.

물론, 반대파(反對派)가 없으면 재미가 없습니다. 남북회담에 한 야당의 대표로 인해서 더욱 재미가 배가(倍加)되는 것과 같다고 하겠습니다. 그래서 민주당 2중대라는 칭호를 얻게 되기도 했지만, 여하튼 밍밍한 것보다는 약간 얼큰한 것이 더 맛이 있기 마련입니다. 그러니까 잔칫상에는 고춧가루를 뿌리는 사람도 있어야 재미가 있다는. ㅋㅋㅋ

음양국(陰陽國)을 수호하려는 자들의 반대가 태풍처럼 몰아쳤을 것은 너무도 당연한 이야기입니다. 그러자 왕의 고뇌는 더욱 깊어졌고 이때에 등장한 강태공(姜太公)이 묘안(妙案)을 내어놓게 되었습니다.

음양왕 : 태공망은 이 문제를 어찌 해결하면 좋겠소?

강태공 : 무슨 일로 대왕께서 머리를 아파하시옵니까?

음양왕 : 대신들이 오행가의 찌꺼기라면서 토(土)를 못 받아들인다잖소.

강태공 : 그야 당연하지요.

음양왕 : 이미 2천 년을 받들어 온 법에 결함이 있다는 것을 인정하려니······.

강태공 : 신에게 졸렬한 견해가 있기는 하옵니다만······.

음양왕 : 태공께서는 해결책을 찾아내실 줄 알았소이다. 뭣이오?

강태공 : 상징성에다가 끼워놓고 설득해야 하겠사옵니다.

음양왕 : 끼워 넣다니? 어떻게 말이오?

강태공 : 화(火)를 하나 없앴다고 주장하면 번개도 불이라고 하면 되옵니다.

음양왕 : 오호~! 그리고 수(水)를 하나 없앴다고 하는 자에게는?

강태공 : 그야 연못에도 물이 있다고 하면 되지요.

음양왕 : 오호~! 역시~! 경은 짐의 등불이오. 허허허~!

이렇게 해서 소란은 잠잠해졌고, 이로부터 팔괘는 비약적(飛躍的)으로 발전을 하게 되었으니, 비로소 팔괘(八卦)를 바탕으로 삼고 주역(周易)이 자리를 잡게 되었을 것이라는 소설을 써보는 낭월입니다.

예? 그러니까 주역의 결함을 간지(干支)로 메꿨으니 간지학(干支學)이 우세하다고요? 에구~ 참 급하시기도 합니다. 오행에 대한 이야기를 다 읽으시고 나서 생각해 보셔도 늦지 않을 것입니다. 쪼매만 더 참고 읽어 주시기 바랍니다. 하하하~!

4. 오행(五行)에서 치명적(致命的)인 무변화(無變化)

음양의 변화무쌍(變化無雙)한 것이 문제가 있다는 것을 깨닫고서 오행(五行)의 안정(安定)을 수용(受容)할 즈음에, 오행가(五行家)에서도 소란(騷亂)이 일어났습니다. 그리고 그 소란은 이미 오래전부터 있어 왔지만 그 알량한 체면(體面)때문에 차마 말을 꺼내지 못했을 뿐이었으리라고 낭월은 확신합니다. 왜냐하면, 그럴 수밖에 없는 것이 오행의 구조이니까요.

오행(五行)은 고정(固定)이고 불변(不變)입니다. 그래서 안정만으로 논한다면 천하무적(天下無敵)인 것은 틀림이 없지요. 그럼에도 불구하고 문제는 도처(到處)에서 일어났습니다. 모래땅에는 땅콩을 심으면 된다고 가르쳤는데, 가을에 심은 땅콩은 발아(發芽)가 되지 않았던 것입니다. 이러한 일이 빈번(頻繁)하게 일어나자 오행왕(五行王)의 고민은 깊어져만 갔지요.

땅의 이치로는 분명히 모래땅에 땅콩을 심으면 된다고 했는데, 왜 어떤 때는 잘 되고, 어떤 때는 안 되는지를 알 방법이 없었던 것은 변화를 주도하는 계절의 의미를 알 방법이 없었기 때문입니다. 비단 이것 뿐만이 아니었습니다. 도처에서 부작용은 자꾸만 생겨나고 있었던 것입니다.

그러던 어느 날, 음양국(陰陽國)에서 왕의 특사(特使)가 도착했습니다. 아니, 오행국에서 먼저 찾아갈 수도 있었을텐데 왜 음양국에서 먼저 왔느냐고요? 그래서 팔은 안으로 굽는다고요? 그러니까 낭월은 오행가니까 자기 집에서 주도권(主導權)을 잡고 싶다는 것이라고요? 원 그럴리가요. 하하하~!

그야 당연(當然)한 것입니다. 왜냐하면 오행국은 안정만 취하고 고정(固定)되어 있기때문에 변화(變化)에 적응하는 데는 많은 시간이 필요한 것이 당연한 이치거든요. 음정양동(陰靜陽動)이잖아요. 그러니 먼저 동하여 찾아오는 자가 음양이 되는 것은 당연지사(當然之事)입니다.

오행국을 방문한 음양국의 특사로부터 음양(陰陽)의 사용권을 얻고, 겸해서 오행국의 트레이드마크인 토(土)에 대한 사용권도 제공하게 되었고, 그래서 윈윈이 되었습니다. 다만 양국(兩國)에서 서로 허락을 해야 할 것이 있었습니다. 음양국에서는 「음양오행(陰陽五行)」이라고 호칭(呼稱)을 사용하도록 하고, 오행국에서는 「오행음양(五行陰陽)」이라고 사용하도록 했던 것입니다.

그럼에도 불구하고 오랜 시간을 ‘오행음양’이라고 하지 않고 ‘음양오행’이라고 하게 된 데는 공자(孔子)와 유교(儒敎)의 영향이 지대(至大)했다고 봐야 하겠습니다. 공자가 간지학(干支學)을 연구했더라면 모르긴 해도 ‘오행음양’이라는 말로 자리를 잡았으리라는 확신을 하는 낭월입니다. 왜냐하면 음(陰)과 양(陽)의 순서가 '음양(陰陽)'이 맞다면, 음(陰)에 해당하는 오행(五行)이 먼저 나오고, 양(陽)에 해당하는 음양(陰陽)이 뒤에 있는 것은 당연한 일이기 때문이지요. 물론 다른 반론이 나올 수도 있습니다.

반론 : 어이 낭월! 모르는 소리 말어. 여남(女男)이 아니고 남녀잖여~!

그렇긴 합니다. 하하~! 그러나 그것도 생각해 보면 까닭이 있다고 하겠습니다. 사전을 만든 사람들은 모두 남자들입니다. 남자는 선천성열등감(先天性劣等感)의 동물들입니다. 그래서 항상 여인을 보면 경쟁상대로 생각해서 짓밟아야 자신이 승리한다는 얍삽한 생각을 하게 되는 것이 본능이라고 할 것입니다. 이것은 남자들이 못나서라기 보다는 열등감의 심리적인 표출이라고 봐야 하지 않을까 싶습니다.

그래서 여남이라고 한다는 것은 용서가 안 되었던 게지요. 그로 인해서 남녀라고하라고 법규를 만들었습니다. 사실, 자연상태에서야 무슨 법규가 필요하겠습니까. 지배하려니까 법규도 필요했으려니 싶습니다.

한자 부수만 봐도 알 수가 있습니다. '女'부수는 있는데, '男'부수는 없거든요. 이게 뭘 의미하겠어요? 처음에 창힐할배가 글자를 만들 적에는 여성의 우월한 지위를 인정해주셨기 때문에 그럴 필요가 없었습니다. 그래서 자신의 뿌리를 나타내는 성씨도 성(姓)이라고 하지, 생(㽒)이라고는 하지 않잖아요? 이 이야기도 풀어놓으면 한 바가지는 될텐데 생략해야 하겠네요. 다음 기회가 있을랑가······. 하하~!

그리고 공자가 왜 간지학을 연구하지 않고 음양학을 연구한 것인지에 대해서도 생각을 해 봤습니다. 그 이유는 간단합니다. 당시까지 간지학은 달력과 일진을 기록하는 역법(曆法)에 주로 쓰였고 변화를 유추(類推)하는 용도로는 사용되지 않았기 때문입니다. 실로 간지학은 그로부터 다시 1천여 년을 지나고서 비로소 당사주(唐四柱)라는 학문으로나마 자리를 잡게 되었으니 이것조차도 변화(變化)는 빠르고 고정(固定)은 늦다는 것의 증거(證據)라고 할 수 있지 싶습니다.

오행국(五行國)에서 변화를 받아들이게 되자 갑작스럽게 연구를 해야 할 것이 두 배가 되어버렸습니다. 그것을 「오행(五行)의 음양(陰陽)」이라고 합니다. 오행에 음양을 추가시킨다는 왕의 발표로 인해서 수많은 오행신봉자들은 할복자살(割腹自殺)을 했다는 믿을 수가 없는 이야기도 전합니다만, 그럼에도 오행왕의 신념이 투철하여 흔들림이 없이 자리를 잡게 되었으니 이것이 바로 십간(十干)이 된 것입니다.

사실 여부를 떠나서 그럴싸한가요? 처음에는 어디에서부터 이야기를 끌어내야 하나······ 싶었는데 또 이렇게 저렇게 궁리하다가 보니까 이런 말 같지 않은 말이 되기도 하네요. 만약에 오행(五行)이 음양(陰陽)을 받아들이지 않았다면 진화(進化)는 없었을 것이고, 간지학(干支學)이고 사주학(四柱學)이고 거론할 것도 없었으리라고 생각해 본다면, 그야말로 멋진 타협을 넘어서 협력(協力)이 되었다고 해도 되지 싶습니다.

어떠세요? 아직도 오행학이 우세하다고 하고 싶으신가요? 아니, 음양학도 마찬가지죠. 학문은 마라톤도 아니고, 경쟁도 아닙니다. 서로 부족한 것을 채워가면서 그렇게 발전하는 것이라고 본다면, 학문도 「진화하는 동물」이라는 생각이 듭니다. 이렇게 해서 「오행의 음양」으로 탄탄하게 만들어진 토대 위에서 편안하고 즐겁게 학문을 누리게 된 낭월은 분명 행복하다고 해야 하겠습니다.

학문이 아름다운 것은 상호보완하고 진화개선을 할 수가 있기 때문이라고 하겠습니다. 그래서 살아있는 글자[活字]가 되어야지요. 박제가 되어서 박물관에서 살고 있는 학문은 이미 학문이 아닙니다. 죽은 조각품에 불과할테니까요. 물론 이것은 기왕의 책은 물론이고, 학문을 궁리하는 학자의 머리도 포함입니다.

사실, 박물관의 문서가 죽어있는 줄 알면서도, 자신의 머릿속에 든 문서도 죽어있다는 것을 몰라서야 어디 학자라고 하겠느냔 말이지요. 그래서 벗님도 이렇게 낭월학당에 나들이 하셨다가 약간의 힌트를 얻으시면 또한 낭월과 함께 즐거워하실 것으로 생각됩니다만······.

낭월도 천성이 우둔하고 느려터져서 매양 지나간 다음에 화들짝 놀라서 카이로스의 뒷꼭지를 잡으려다가 잡을 털이 없어서 도리없이 놓쳐버리는 일이 하도 허다하다 보니 자신에게 하는 말이기도 합니다. 재빠르게 눈치를 채야 하는데 그게 왜 이리도 맘대로 안 될까요? 천성이 토라서 그렇다고 우기면 조상탓이겠지요? 하하~!

나아가서 앞으로 진화를 할 곳이 있다면 동양의 정적(靜的)인 학문을 바탕으로 삼고, 서양의 동적(動的)인 학문을 받아들여서 그야말로 동서통일(東西統一)을 이뤄야만, ‘사오통일(四五統一)’을 이뤘던 선조의 유업(遺業)을 계승발전(繼承發展)시켜다고 하겠는데 이것은 아마도 낭월의 몫이 아닌 것으로 생각이 되어서 짐짓 모른 척합니다.

왜냐하면 아무래도 지금 연구하는 오행음양에서 특별히 부족한 점을 발견하지 못한 우둔(愚鈍)함의 소치(所致)려니 싶습니다만, 그것도 어느 순간에 그러한 단점(斷點)이 눈에 띈다면 다시 분발해야 하지 싶습니다. 하하하~!

5. 토(土)와 음양(陰陽)의 공덕(功德)

토(土)가 있어서 음양이 자리를 잡고, 음양(陰陽)이 있어서 오행이 날개를 달게 되었으니 이 둘의 공덕은 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 칭송(稱頌)을 해도, 다하지 못한다고 해야 하지 싶습니다.

인생(人生)도 토(土)에서 태어나서 음양(陰陽)으로 살다가, 다시 토(土)로 돌아간다는 정도의 이치를 깨닫게 된 것조차도 이들의 공덕이라고 해야 할 것이니 더 말을 해서 뭐하겠나 싶기도 합니다. 오행(五行)이 음양(陰陽)을 받아들이지 않았다면 십간(十干)의 오묘(奧妙)한 변화(變化)는 꿈도 꾸지 못했을 것이고, 음양이 오행을 받아들이지 않았다면 팔괘(八卦)의 변화에 안정(安定)이라는 이치를 포함하지 못했을 수도 있지 않을까······ 싶다고 뒤끝을 흐리는 것은 아직도 팔괘의 이치에 대해서는 아는 것이 적은 낭월의 능력 탓입니다.

소중한 것은 남들이 먼저 알아보는 법입니다. 자신이 돈을 주고 그것을 살 적에는 그만한 가치를 인정했기 때문일 테니까요. 그러니까 충분히 그럴만한 가치가 있어야 한다는 반론(反論)이기도 합니다. 사실, 소니카메라(A7R2)에서 신품(A7R3)이 나온 지도 반년이 되어갑니다만, 아직도 바꾸는 것에 대해서 망설이는 것은 그만큼 가치가 2%정도 부족하기 때문입니다. 신품이 좋은 것은 사실이지만 그만큼 지불(支拂)을 할 정도이냐는 것에 대해서는 다시 생각하게 만드는 것이 있다는 이야기지요. 그래서 ‘기꺼이’ 지갑을 열 수가 있는 물건이 나오기를 기다리면서 욕심을 누르고 있는 낭월입니다. 하하~!

오늘도 아름다운 오행(五行)을 사유(思惟)하고, 싱싱한 음양(陰陽)을 살피면서 상쾌한 순간을 즐기고 있습니다. 벗님과 함께 이 느낌을 공유하고 싶은 마음이 간절하여 이렇게 중언부언(重言復言)하여 몇 말씀 드렸습니다만, 이 마음을 전하기에는 여전히 표현력(表現力)의 부족함만 새삼 느끼게 됩니다.

그나저나, 일이 이렇게 되고 보니까, 아무래도 육십갑자(六十甲子)와 육십사괘(六十四卦)를 거론하지 않으면 밥만 먹고 양치질을 하지 않은 듯한 느낌이 들지 싶어서 벌써부터 압박감이 슬슬 피어오르고 있습니다. 이미 서로의 학문은 두 갈래(丫)로 갈라 진지가 오래고, 그래서 전혀 다른 세계에 존재하는 각각의 60과 64이기 때문에 서로의 연관성(聯關性)은 이미 사라졌기 때문에 무슨 할 말이 있겠나 싶어서입니다.

또 며칠 생각해 보다가 뭔가 그럴싸한 생각이 들기만 하면 지체없이 정리해 보기로 하고 오늘은 이만 줄이겠습니다.

(독백) 아무래도··· 그건··· 어렵지··· 싶긴 한데······ 생각쫌 더 해 보고.

2018년 5월 3일 계룡감로에서 낭월 두손모음