[422] 제35장. 우성암(牛聖庵)/ 6.제자의 등급(等級)

작성일

2023-01-05 05:18

조회

1043

[422] 제35장. 우성암(牛聖庵)

6. 제자의 등급(等級)

========================

우창이 무슨 말을 하는지에 집중하고 있는 제자들을 바라보면서 다시 생각하고는 설명하기 전에 먼저 거산에게 물었다.

“거산이 생각하기에 하등(下等)의 제자는 어떻다고 생각하나?”

갑자기 질문을 받은 거산이 답했다.

“잘 알지도 못하면서 말씀을 드리기가 조심스럽습니다만 그래도 하문하시니 의견을 드리도록 하겠습니다. 제자가 생각하기에 하등이라고 하면 스승의 가르침을 제대로 알아듣지 못하고 자신의 주장만 하는 것이 아닐지요?”

“거산의 말이 무슨 뜻인지는 알겠는데, 명색이 제자라면서 그렇게 행동한다면 그러한 사람도 제자라고 해야 할까?”

우창이 이렇게 반문하자 거산이 다시 생각하고는 말했다.

“스승님의 말씀을 듣고서 생각해 보니 그런 사람은 제자라고 할 필요도 없겠습니다. 그렇다면 제자의 하등급(下等級)은 스승이 가르쳐주는 것만 열심히 받아먹는 사람이라고 하겠습니다. 이것은 어떻습니까?”

“오호~! 거산이 바로 알아들었군. 그러한 제자가 왜 하등급일까?”

“제자에게 가장 영광스러운 말은 청출어람(靑出於藍)이지 않겠습니까? 그 말은 제자가 스승을 뛰어넘는다는 것인데 가르쳐 주는 것만 열심히 받아먹으면서 자신의 궁리를 할 줄 모른다면 영원히 스승의 뒤만 따라다니다가 끝나게 될 것이라는 생각이 들었습니다.”

“그렇다네. 과연 거산은 청출어람이 될 소질이 보이네. 하하하~!”

우창이 거산을 칭찬하자 이번에는 진명이 손을 들고 우창에게 물었다.

“스승님, 청출어람이 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요.”

진명의 말에 우창이 다시 그에 대해서 설명했다.

“아, 그 말은 쪽 풀에 대한 이야기라네. 쪽 풀은 알고 있지?”

“아, 그것은 천을 염색할 적에 쓰는 풀이 아닌가요? 그런 정도는 알죠.”

“쪽 풀은 초록색인데, 그것으로 흰 천을 염색하면 짙은 남색(藍色)이 된단 말이네. 그리고 그 색은 원래의 풀에서 나온 색보다 훨씬 짙다는 의미라네.”

“그러면 청출어람이 아니라 녹출어람(綠出於藍)이 되어야 맞는 것이잖아요? 그것은 왜 그럴까요?”

진명의 질문에 우창은 말문이 막혔다. 그냥 그렇겠거니 했는데 막상 듣고 보니까 그것도 맞는 말이라는 생각이 들어서였다.

“그렇군. 진명의 말을 듣고 보니 틀림없이 맞는 말이로군. 아마도 옛사람들은 눈이 나빠서 색을 제대로 분별하지 못했던 모양이로군. 하하하~!”

이렇게 얼버무리는 수밖에 없었다. 잠시 생각하고는 다시 한마디 더 보탰다.

“그런데 말이네, 파란 하늘이나 푸른 산이나 모두 청(靑)과 녹(綠)을 구분하지 않고 사용했던 까닭이려니 싶기는 하네. 그래도 무슨 뜻인지는 알았겠지?”

“그럼요~! 이해가 잘 되었어요. 호호호~!”

진명의 유쾌한 웃음소리에 모두 미소를 지었다. 그러자 거산이 다시 물었다. 거산도 무엇이든 하나를 물고 늘어지면 집요한 면이 있었다. 물론 우창은 그러한 것이 싫었을 까닭이 없었다.

“스승님께 또 여쭙습니다. 중등급(中等級)의 제자에 대해서 말씀을 듣고자 합니다. 그러기 전에 먼저 제자가 말씀을 드려야 하겠지요?”

“그렇게 하면 좋지. 어디 거산의 생각이 어떤지 들어볼까?”

“제자가 생각하기에 중등의 제자라면 스승의 가르침을 잘 따라서 익히면서 스승이 미처 살피지 못한 부분까지도 깨달아서 미비한 부분을 보완하는 수준에 도달하는 것으로 생각되었습니다. 앞에서 말씀하신 청출어람에 해당하는 제자라고 보면 어떻겠습니까?”

우창은 내심 놀랐다. 어린 거산이 이러한 추론을 해내는 것이 기특해서였다. 그래서 칭찬을 해주고는 다시 물었다.

“놀랍군. 과연 맞는 말이네. 그렇다면 고등급(高等級)의 제자는 또 어떻게 풀이를 할 수가 있을까? 어디 생각이 있을 테니 들어보도록 하지. 말을 해 보게.”

거산이 우창의 말에 합장으로 답하고는 생각을 말했다.

“고등급의 제자라면 아마도 스승의 가르침을 모두 잊어버리는 제자가 아닐까 싶습니다. 스승이 가르쳐 주신 것을 모두 자기의 것으로 만들어서 마치 몸에 붙어서 익숙한 팔다리와 같이 익힌 다음에는 전혀 새로운 세계로 향해서 나아가면서 자신의 길을 찾는 사람이라고 하면 어떨까 싶습니다. 이렇게 되면 하급의 스승이라면 배신을 했다고 분노할 것이고, 중급의 스승이라면 자기 제자가 열심히 가르친 결과로 훌륭하게 컸다고 만나는 사람마다 자랑할 것입니다. 그러나 고급의 스승은 그런 제자가 있었다는 것도 잊지 싶습니다. 이렇게 생각하는 것이 이치에 타당하겠습니까?”

“오호~! 기가 막힌 생각이로군. 나도 완전히 거산의 말에 동의하네. 그리고 내가 생각지도 못한 말을 했다네. 거산도 열심히 공부해서 그와 같은 고등급의 제자가 되고 또 스승이 되기를 빌어 마지않겠네. 하하하~!”

우창은 매우 유쾌해졌다. 거산의 사유(思惟)하는 모습에서 선기(禪機)가 엿보일 정도였다. 문득 정신세계(精神世界)로 본다면 염재보다도 한 단계 높은 것으로 봐야 하지 않을까 싶은 생각이 들었다. 그러면서 염재를 바라봤다. 그러자 염재도 내심 무척이나 놀랐던 모양인지 우창을 보면서 상기된 표정을 지었다. 염재는 관념이 아무래도 다소 보수적인 생각을 하고 있었기 때문에 이와 같은 차원의 제자에 대해서는 생각조차 못 했을 것이기 때문이었다. 아니나 다를까 염재가 잠시 머뭇거리다가 우창에게 물었다.

“스승님께 여쭙겠습니다. 거산의 말은 언뜻 들어서는 그럴싸해 보입니다만, 과연 그렇게 되는 것을 제자라고 할 수가 있을지가 의문스럽습니다. 스승을 잊었다면 사제지간(師弟之間)의 인연(因緣)이 다 한 것일 텐데 어떻게 제자라고 할 수가 있을까요?”

우창은 염재에게 어떻게 말을 해 줘야 할 것인지를 잠시 망설였다. 거산을 인정하면 염재가 상처를 받을 수도 있겠고, 그렇다고 해서 염재의 말에 동조 하게 되면 거산이 당황할 수도 있기 때문이었다. 이런 생각을 하는데 문득 화련 보살이 손을 들고는 말했다.

“염재의 말에 대해서 화련이 한마디 들려드리고 싶은 생각이 들었어요. 좀 들어보시겠어요?”

화련의 말에 염재가 합장하고 말해 주기를 청했다. 그러자 화련도 합장하고는 말을 이었다.

“불문(佛門)에는 격외도리(格外道理)라고 하는 것이 있어요. ‘일상적인 이치를 벗어난 곳에도 도리가 있다’는 의미의 말이 있는데 거산의 말을 들어보니까 바로 그러한 느낌이 들었어요. 거산은 아무래도 학문을 하고 나서는 학문을 버리고 수행문(修行門)으로 들어갈 것으로 보여요. 그러한 수준이 되면 스승이고 원수이고 가정조차도 모두 잊게 되는 단계라고 할 수가 있겠네요. 그래서 이야기를 들으면서 그러한 것에 인연이 있겠다고 생각했는데 마침 스승님께서 그 의미를 알아들으시고는 동의하시는 것을 보면서 내심 놀랐어요. 그런데 염재의 말을 듣고서 역시 염재는 철학자(哲學者)의 자질(資質)을 갖추고 있다는 생각이 들었어요. 아마도 염재는 스승님과 같은 멋진 철학자가 되실 것이고, 거산은 공문(空門)에 들어서 대각(大覺)을 이룰 수가 있을 테니 또 지금은 함께 있지만 결국은 갈림길을 만나면 저마다 가야 할 길이 다를 것으로 보여요. 이것은 어느 것이 더 좋고 나쁜 것이 아니라 저마다의 인연일 것으로 보여요. 주제넘게 생각이 나는 대로 한마디 해 봤어요. 양해해주세요.”

화련이 이렇게 말하고서 합장하자, 진명이 물었다.

“보살님께서 말씀하시는 공문은 무슨 뜻이에요? 학문(學問)이라는 말은 들어 봤어도 공문(空門)은 처음 들었어요. 그것은 죽음의 문이 아닌가요?”

진명이 이렇게 묻자 보살이 미소를 짓고서 말했다.

“아, 오해하셨네. 공문은 불문(佛門)을 의미하고 그 뜻은 색즉시공(色卽是空)이요 공즉시색(空卽是色)을 말하는 것으로 분별(分別)을 여의고 부분별의 경지에서 노니는 것을 말하는 것이라네. 이해되셨을까?”

그제야 진명도 이해가 되었다는 듯이 합장하고 말했다.

“그 말은 들어봤어요. 분별을 떠나는 곳에서 머문다면 그야말로 학자(學者)를 벗어나서 도인(道人)이 되는 것이잖아요? 그렇다면 오행이나 기공도 배울 필요가 없는 것이잖나요? 어차피 버릴 것인데 배워서 뭘 하겠어요? 자유롭게 바로 들어가는 것이 좋겠다는 생각이 들어서 다시 여쭙습니다. 조금만 더 설명을 부탁드려요.”

“그래서 선가(禪家)에서는 사교입선(捨敎入禪)이라는 말이 있다네. ‘부처의 가르침을 버리고 참선(參禪)의 세계로 들어간다’는 말인데. 뜻으로 봐서는 일단 먼저 배워야 한다는 것을 말하는 것이니까 배우지 않고서 선으로 들어가는 것은 위험하다는 의미가 내포되어있는 것으로 알고 있지.”

“아니 왜 그렇죠?”

“참선한다고 해서 즉시로 바로 성불(成佛)을 하는 것이 아닌 까닭이지. 수행하다가 보면 온갖 경계(境界)에 부딪히는데 그때마다 길을 잃지 않고 올바른 판단을 하기 위해서는 부처의 가르침을 의지해야 하지. 만약에 그러한 과정을 거치지 않고서 바로 참선만 하게 되면 마왕(魔王)의 유혹을 받았을 적에 타파하는 방법을 몰라서 그대로 좌절을 겪게 되거나, 혹은 적정삼매(寂靜三昧)인 줄로 착각하고 고요함을 즐기다가 무기공(無記空)에 떨어지고 말게 될 수도 있으니까. 이야기가 좀 어려워지기는 하지만 간단히 말하면 버리기 전에 배움은 길을 가는데 필요한 이정표라고 생각하면 되지. 불과 이틀이지만 오행 공부를 해 보니까 오행의 이치도 참으로 멋진 이정표라는 것을 알겠으니 진명도 분명히 유익한 경험이 될 것으로 보네.”

화련의 자상한 설명을 듣고서야 진명도 무슨 뜻인지 이해가 되었다.

“고마워요. 보살님의 설명을 듣고서 궁금한 것이 모두 풀렸어요. 그러니까 목적지가 서로 다른 것을 탓할 것이 아니라, 가는 곳까지 같이 가다가 길이 갈라지면 그때는 자연스럽게 헤어지게 된다는 말씀이죠?”

“맞아. 제대로 잘 이해하셨네. 진명도 선기(禪機)가 보이니까 열심히 공부해서 큰 깨달음의 바다에 도달하기를 바랄게. 관세음보살~!”

화련의 설명을 듣고서 진명도 기분이 좋아졌다. 그리고 염재조차도 그 의미를 알고 나자 서로의 길이 다르다는 것을 알게 되었고, 자신의 그릇을 알고 그에 맞는 노력을 하는 것이 얼마나 중요한 것인지를 새삼스럽게 깨달았다. 그래서 진명이 화련에게 합장하자 염재도 같이 합장하고 고마움을 표했다. 이러한 모습을 지켜보던 지광이 웃으면서 말했다.

“참으로 재미있는 대화들일세. 이야기를 듣느라고 내가 궁금했던 것조차도 잊어버릴 지경이로군. 어쩌면 그렇게들 깨달음을 찾아서 진지하게 토론하는지 참으로 감탄했네. 하하하하~!”

지광의 말에 우창도 지광의 존재에 대해서 생각하지 못하고 있다가 웃음소리에 깜짝 놀라서 지광을 바라보면서 말했다.

“아니, 형님께서 궁금한 것도 있으셨습니까? 어서 말씀하시지요.”

“저마다의 그릇이 있다고 하니까 문득 든 생각이었는데 이야기들을 하도 열심히 나누는 바람에 잊어버렸지 뭔가. 다른 것이 아니고, 세상에서 부귀공명(富貴功名)을 추구하는 사람들의 삶을 생각했다네. 그들의 운명은 과연 좋은 것이라고 해야 할 것인지. 아우님은 이에 대해서 어떤 생각을 하는지 묻고 싶은데 이것이 오행 공부와는 서로 달라서 시기적으로 적절한 것인지는 나도 모르겠네. 혹시라도 때가 맞지 않으면 나중에 말을 해 주셔도 되네. 나는 급하지 않으니까 말이네. 하하하~!”

“오행만 공부하다가 보면 지루할 수도 있습니다. 마침 형님께서 궁금하시다고 하니 잘 되었습니다. 심심풀이 삼아서 형님의 말씀을 들어보겠습니다. 기탄없이 말씀해 주시지요. 하하하~!”

“아, 실은 앞에서 공자의 사주를 논하기에 한(漢)나라를 건국한 한고조(漢高祖)인 유방(劉邦)이 생각나서 물어보고자 했는데 이에 대해서 의견을 들어볼 수가 있을까?”

“그러셨습니까? 알겠습니다. 다만 유방의 사주는 알려진 것이 없어서 논하기 어렵습니다. 삶을 유추하여 그의 팔자가 어떤 것으로 이해하면 되겠느냐고 한다면 물론 가능합니다. 이렇게라도 따져보면 되겠습니까?”

“물론이지. 내가 궁금한 것도 그의 사주가 아니라 그의 삶에 대한 것이니 말이네. 어디 이야기를 좀 들어보세. 하하하~!”

“형님께서는 왜 그에 대해 알고 싶으셨는지 여쭤봐도 되겠습니까? 우창은 전혀 생각지 못한 인물이어서 말입니다.”

“그야 천하의 영웅을 논하면 제갈량과 더불어 반드시 거론하는 사람이니까 자연히 관심이 갈 밖에. 제갈량은 삼국정립(三國鼎立)을 논했으나 유방은 천하를 통일하여 대한제국(大漢帝國)을 세우지 않았나? 그러니까 그러한 위업에 어울리는 팔자일 테니까 그만하면 천하제일이라고 할만하지않느냐는 말이네. 하하~!”

“아, 그렇겠습니다. 형님이 알고 계시기에 그의 삶은 항상 기쁨으로 충만한 나날을 보냈습니까?”

우창이 지광에게 이렇게 묻자 지광이 잠시 생각하고는 말했다.

“비록 황제라고 한들 어찌 그렇게 지낼 수가 있었겠나. 아마 잠을 자면서도 자객이 무서워서 깊은 잠을 이루지 못했을 것이네.”

“그렇다면 그의 삶은 아무리 천하의 영웅이라고 하더라도 그의 팔자는 아무래도 좋은 팔자라고 하기는 어렵다고 하겠습니다.”

“아니, 천하의 영웅인 유방의 팔자가 별수 없다면 보잘 것이 있는 팔자는 어떤 사람이란 말인가?”

“형님께 여쭙겠습니다. 한 사람의 행복은 무엇을 기준으로 보는 것이 옳다고 생각하십니까?”

우창의 질문에 지광도 잠시 생각하고는 말했다.

“그야 천하를 호령하는 위엄과 능력을 얻는다면 그 사람은 행복하지 않을까? 그리고 풍수를 하면서 인심을 보면 모두가 왕후장상(王侯將相)이 될 자리를 찾지, 마음이 편하게 될 자리를 찾는 경우는 보질 못했다네. 이로 미뤄서 사람의 행복에 대한 기준은 사회적인 지위에 있는 것으로 봐야 하겠다고 생각했는데 아우님의 생각은 어떤가?”

“형님의 말씀도 맞습니다. 저마다의 희망이 다를 수가 있는 까닭입니다. 다만 우제는 하충(何忠) 스승님의 가르침을 불변(不變)의 진리로 생각하고 있어서인지 ‘일일청한일일선(一日淸閑一日仙)’의 의미를 늘 생각합니다. ‘하루를 살아도 번뇌 없이 보낸다면 하루의 신선이다’라는 뜻이 아닙니까? 물론 더없이 높은 권력을 누리면 그것이야말로 대장부의 삶이 될지는 몰라도, 자연의 이치는 배가 고플 적에 밥이 있고, 목이 마를 적에 물이 있고, 곤할 적에 침상이 있으면 더 바랄 것이 없다고 생각하는 까닭입니다.”

“오호~! 아우님의 관점이 나와 확실히 다르군. 부귀공명에 기준을 두는 것과 일상(日常)의 안락(安樂)에 기준을 두는 차이라고 하겠네. 그렇지만 일상의 소소한 안락에 기준을 두는 것은 너무나 작은 희망이 아닌가? 그것을 이룬다고 한들 누가 알아주기나 한단 말인가?”

“형님의 말씀으로 봐서 많은 사람이 품고 있는 생각도 그렇겠습니다. 우제의 관점은 스스로 안락(安樂)하면 이곳이 극락세계이고, 스스로 불안(不安)하면 여기가 지옥이라고 생각하는 것이니까요. 형님께서 말씀하신 대로 유방이 천하를 얻었으니 참으로 행복한 마음으로 충만했다고 하다면 그의 팔자는 좋은 것이 맞을 것입니다. 있는 그대로 인정하면 되겠습니다. 그런데 만약에 기치창검(旗幟槍劍)이 나열(羅列)한 가운데에 항상 생존의 위협으로부터 자신을 지켜야 한다는 강박관념으로 삶을 살았다면 나날이 즐거웠을까요? 아니면 매사에 살얼음을 밟듯이 긴장된 삶을 살았을까요? 형님의 생각은 어떻습니까?”

우창이 이렇게 묻자 이번에는 지광도 쉽게 대답하지 못하고 잠시 생각을 하고서야 말을 했다.

“내 생각은 그렇다네. 긴장은 되었겠으나 억조(億兆)의 창생(蒼生)이 우러러보는 황제가 되었으니 그만하면 행복하지 않았겠나?”

지광의 말이 끝나자마자 우창이 다시 물었다.

“잘 알겠습니다. 그렇다면 형님의 말씀을 바탕으로 생각해 보겠습니다. 유방이 항우의 아래에서 실력을 키워가는 동안에 행복했겠습니까?”

“아마도 항상 불안했을 것이네. 항우는 틈만 나면 유방을 죽이려고 했다니까 말이네. 심지어 홍문연(鴻門宴)에서는 아예 대놓고 죽이려고 했으니 그 불안한 마음은 더 말을 할 나위가 없었겠지.”

“그의 삶이 대략 52년 정도라고 알려졌는데, 그동안에 편안하게 다리를 뻗고 잠을 잔 날이 며칠이나 되겠습니까?”

“그야 모르겠지만 황제가 되지 않았나? 그것만으로도 이미 세상에서 일인자가 되었으니 충분한 보상이 되고도 남음이 있을 것이네. 오죽하면 ‘王侯將相(왕후장상)에 寧有種乎(영유종호)인가?’ 라고 외치면서 천하를 누볐으니 그만하면 삶은 충만하지 않았겠나?”

“그 말은 ‘왕이나 정승이 되는데 씨가 따로 있느냐?’는 말이겠지요? 진(秦)나라를 멸망시키는데 효시(嚆矢)가 된 진승(陳勝)이 한 말이라고 전합니다만, 황제가 된 다음에야 해야 할 말이니 그 말은 유방에게 바치는 예언이 된 셈이기는 하겠습니다. 하하하~!”

“그렇지, 유방이 천하를 통일하고 문자(文字)까지 정립했으니 참으로 영웅이라고 해도 되겠다는 생각이네.”

“그가 제위(帝位)에 오른 기간은 대략 몇 년간이었는지요?”

“잘은 몰라도 7년이었던가 싶군. 10년을 채우지 못한 것으로 알고 있네.”

“황제가 되기 전에는 항우와 싸우느라고 아마 갑옷도 벗어놓고 잠을 이루지 못했을 가능성이 많지 않았겠습니까?”

“아마도 그랬겠지.”

“또 황제가 된 다음에는 자신의 목숨을 누군가 해코지하지 않을까 하는 두려움으로 편히 쉴 수가 있었겠습니까?”

“그랬을 수도 있겠네.”

“황제가 되기 전과 된 후의 삶이 과연 안락했다고 할 수가 있겠습니까? 황제가 된 후에 삶이 안락했더라면 왜 자신을 도와서 제국을 건설하는데 목숨조차도 아끼지 않았던 장수들을 하나씩 숙청(肅淸)했을까요? 한신(閑神)이 죽음을 면치 못하는 것을 본 장량(張良)도 스스로 산골짜기로 몸을 숨겼다고 하지 않습니까?”

우창의 말에 지광도 뭔가 생각되는 것이 있었는지 잠시 침묵이 흘렀다. 그러다가 조용히 말했다.

“아우님의 말을 듣고 보니 안락(安樂)과 부귀(富貴)는 함께 하기 어려운 것인가 싶은 생각이 드는군.”

“그야 삶의 기준이 어디에 있느냐에 따라서 다른 해석은 가능합니다. 형님의 말씀대로 출세(出世)하여 천하를 호령하는 것이 삶이라고 한다면 그것도 행복의 기준이 될 수는 있을 것으로 생각됩니다. 다만, 우제의 생각은 그의 마음이 편하다면 비록 내일 먹을 음식이 없어도 된다고 보는 까닭에 한고조의 삶은 풍운아(風雲兒)의 나날이었을 것이고, 그의 마음은 무척이나 황폐(荒廢)하지 않았을까 실은 생각을 하게 됩니다. 물론 측은(惻隱)하다는 생각까지도 들었습니다.”

“아니, 그렇게까지나? 천하의 황제를 측은하다고 하는 사람은 아마도 아우님 밖에는 또 없을 것이네. 하하하~!”

“결국은 개인적(個人的)인 관점인지, 아니면 사회적(社會的)인 관점인지에 따라서 평가는 얼마든지 달라질 수가 있으므로 그것은 우제도 모르겠습니다. 다만 형님께서 물으시니 이렇게 답을 드릴 따름입니다. 그리고 앞으로 누구를 만나더라도 지금이 행복한지만 물을 것입니다. 황제의 놀이가 즐겁다면 팔자가 좋은 사람이고, 거지의 놀이가 즐겁다면 또한 팔자가 좋은 사람일 따름이라는 것이 기준입니다. 어떻게 생각하시는지요?”

“역시 나와는 기준이 다르군. 다만 아우님의 말을 듣고 생각해 보니 겉으로 보이는 성공과 내면에서 느끼는 행복은 다를 수가 있겠다는 생각이 드는군.”

“생각해 보면, 전장(戰場)을 누비고 말의 등에서 잠이 들고 깨는 삶이 어찌 안락할 수가 있겠습니까? 칼에 목숨을 걸고 살아야 한다면 그것은 팔자가 좋은 사람이라고 하기는 어렵겠다고 생각해 봅니다. 가령 성길사한(成吉思汗:칭기즈칸)은 어떻겠습니까? 철목진(鐵木眞)말입니다.”

“아, 그는 ‘초원(草原)의 제왕(帝王)’이라고 하는 자가 아닌가? 참으로 대단한 사람이라고 생각이 되네. 어쩌면 유방보다도 더 넓은 제국을 이룩했던 사람이라고 해야 할 테니까 그야말로 영웅이라고 해도 되지 않을까 싶군. 그런데 그는 왜 거론하는가? 혹 그에 대한 사주라도 있는 것인가?”

“맞습니다. 진위에 대한 여부는 알 수가 없습니다만, 그의 사주라고 전해지는 것이 있어서 기록해 놨던 것이 있으니 참고로 살펴볼 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 어떻겠습니까?”

“그야 여부가 있나. 중원(中原)을 호령했고 멀리 서역까지도 진군(進軍)해서 천하가 그의 호령에 벌벌 떨었다고 하지 않는가?”

“맞습니다. 다만 성길사한의 사주라고는 하는데 확실한 자료인지에 대해서는 논외(論外)로 해야 할 것입니다. 이것은 공자도 마찬가지입니다만, 대부분은 추정(推定)하는 것이라고 보면 좋을 것입니다. 이렇게 말씀을 드리는 것은 실제의 상황과 다소 다를 수도 있는 것을 견강부회(牽强附會)로 끌어다 붙여서 해석할 수도 있기에 학문적인 관점에서는 금기(禁忌)하는 까닭입니다.”

“너무 걱정하지 않아도 되네. 아무도 그에 대해서 이견이 없을 테니까 말이네. 설령 인위적으로 만들어졌다고 하더라도 재미는 있지 않겠느냔 말이네. 하하하~!”

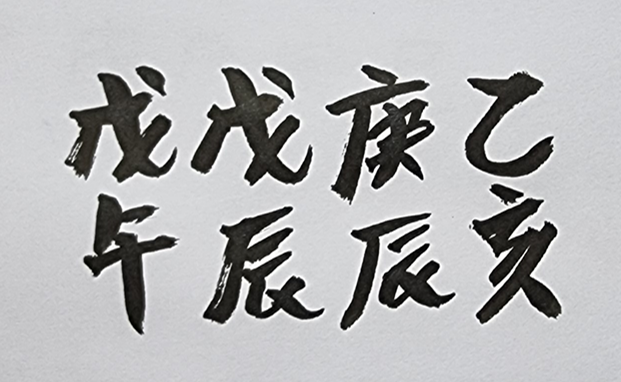

지광은 이미 영웅의 삶과 그들의 팔자 이야기에 많은 관심이 생겨서 공부보다는 이러한 것이 더 재미있는 것으로 보였다. 우창도 공부가 따로 있는 것이 아니라 이렇게 생각하면서 이야기를 나누다가 보면 자연스럽게 오행의 이치를 논하는 것은 당연할 것이므로 나쁘지 않을 것으로 생각되어서 예전에 고월과 토론하면서 나눴던 기억을 떠올려서 사주를 적었다.

우창이 사주를 적어놓자 모두 말없이 사주의 구조를 살펴보느라고 여념이 없었다.