[405] 제34장. 인연처(因緣處)/ 21.불패(不敗)의 비법(秘法)

작성일

2022-10-10 04:56

조회

986

[405] 제34장. 인연처(因緣處)

21. 불패(不敗)의 비법(秘法)

========================

“스승님께서 느낀 대로 우창은 비록 부족한 식견이나마 음양과 오행에 대해서 나름 수년을 각고(刻苦)했습니다. 그러다 보니까 스승님께서 바둑의 말씀을 하시는데도 제자는 도의 이야기로 들리는 것이 신기했습니다. 그래서 만법귀일(萬法歸一)인가 봅니다. 하하하~!”

“역시~! 예사롭지 않더라니, 그랬군. 모처럼 귀가 열린 친구를 만났으니 참으로 즐거운 일이네. 허허허~!”

“과분한 말씀입니다. 궁금한 말씀을 여쭙겠습니다. 전략이라고 하셨는데 그것에 대해서 여쭙습니다. 바둑을 놓는데 어떤 전략을 세우게 됩니까?”

“간단하네. 내 집은 크게 짓고, 상대의 집은 허물어뜨리는 전략이지. 그러니까 부지런히 집도 지어야 하지만 상대가 나보다 더 큰 집을 짓지 못하도록 방해도 해야 한단 말이네. 이러한 것은 하루아침에 되는 것이 아니므로 오랜 수련이 필요하다고 하겠네. 고래로 이러한 전략을 연구하여 전하기도 하게 되니 바둑을 배우는 사람은 귀감(龜鑑)으로 삼고 공부한다네.”

“책도 있습니까? 그것은 생각지 못했습니다. 어떤 책이 있습니까?”

“책이야 많지만, 그중에서도 삼대기서(三大碁書)를 꼽는다면, 『망우청락집(忘憂淸樂集)』ㆍ『현현기경(玄玄棋經)』ㆍ『적정록(適情錄)』이 있지. 특히 현현기경은 바둑놀이의 백미라고 할 수가 있다네. 허허허~!”

“현현기경이라니 이름도 오묘합니다. 그런 이름의 책이라면 내용도 분명히 심오하겠다는 생각이 듭니다.”

“그렇다네. 생사의 기로를 넘나드는 사활(死活)에 대한 설명이나, 전술(戰術)에 대한 풀이를 보면 그 이야기는 가히 전쟁터를 방불케 하지.”

“그래서 한번 빠져들면 헤어 나오기 어려운 것인가 싶기도 합니다. 바둑은 인생의 축소판이라고도 하는데 그만한 이유가 있겠습니다.”

“그런가? 허허허~!”

“왜 바둑을 인생이라고 하는지 이제야 어렴풋이나마 이해됩니다. 멋진 마무리까지 한다면 참으로 잘 살았다고 하겠습니다. 그러기 위해서는 오늘의 한순간도 소홀히 취급해서 안 되겠다는 것도 말입니다. 하하하~!”

“그대는 바둑도 한판 놓아보지 않고 이미 기선(碁仙)이 되어버렸나? 어찌 그렇게 핵심을 맛본 사람처럼 말한단 말인가?”

“비록 바둑은 몰라도 이치는 조금 깨달은 덕분인가 싶습니다. 그렇다면 바둑은 항상 최선을 다하는 것이겠지요?”

“꼭 그렇지도 않다네.”

“예? 인생이라면서 그렇게 하지 않아도 된다는 말씀이신가요?”

“물론 하수는 최선을 다해야지. 그러나 상수는 때로는 바짝 조이기도 하고 때로는 숨 쉴 틈을 주기도 한다네. 허허허~!”

“그야말로 자비심(慈悲心)입니까? 아니면 가진 자의 여유입니까? 그것은 상대에게 결례(缺禮)가 되는 것은 아닌가 싶기도 한데, 그것은 또 생각지 못한 말씀입니다.”

“그런가? 이런 이야기를 들려줄까 보네.”

“궁금합니다. 이야기를 듣는 것도 큰 공부니까요. 어떤 말씀이십니까?”

“당대(唐代)에 있었던 실화(實話)라네. 당대(唐代)에 장안(長安)에는 바둑의 명가(名家)인 오부(吳府)와 목부(木府)가 있었다네. 원래 국가를 위해서 전쟁터에서 큰 공도 세웠지만, 특별히 바둑으로 더 유명해서 왕이 벼슬을 내리게 되어서 그렇게 불렸다네. 두 바둑의 명가는 항상 치열한 경쟁적인 관계여서 한 치의 양보도 허용할 수 없었고 항상 어전대국(御前對局)이 벌어지게 되면 언제나 두 명문가에서 배출한 기사(棋士)들이 격돌(激突)했다네.”

“그야말로 바둑판의 전쟁이었네요. 본인들로써야 피가 튀는 전쟁이었겠습니다만, 구경하는 사람에게는 재미있었겠습니다.”

“맞아, 두 명가의 승률(勝率)은 6할이 오가였다네. 그러니까 오가의 기세등등(氣勢騰騰)함은 이루 말을 할 수가 없을 정도였지.”

“그랬겠습니다. 바둑을 좋아하는 사람들도 당연히 오가에서 배우고자 했겠습니다.”

“당연했겠지. 장안에는 조씨(趙氏) 성을 쓰는 부자(富者)가 있었다더군. 그도 오랜 시간을 오가에서 외제자(外弟子)로 거금의 비용을 내고 지도받고 있었는데 수년이 지나도 바둑의 실력이 늘지 않는 것을 생각하고는 하루는 장문인에게 말했다네.”

“그랬을 법도 합니다. 돈을 들이고 공도 들였으면 진전이 있어야 재미가 있었을 텐데 말이지요.”

“그가 말했다네. ‘스승님, 열심히 지도해 주시고, 제자도 열심히 노력하는데도 도무지 실력이 늘지 않으니 어떡하면 좋습니까?’라고 물었지.”

“그 말을 들었다면 스승도 난감했겠습니다.”

“그랬겠나? 그 며칠 후에 오가의 장문인이 목가의 장문인에게 서찰(書札)을 보내어서 자기의 제자를 보낼 테니까 한 수만 지도해 달라고 하면서 요청했다네. 그러자 목가에서 좋다는 회신이 와서 조 부자에게 약속된 날에 찾아가라고 했더라네.”

“스승님의 말씀만으로도 긴장감이 돕니다.”

마홍은 우창이 이야기에 재미있어하는 것을 보면서 신명이 나서 말했다.

“정해진 날에 목부를 찾아간 오부의 제자는 먼저 두 점을 깔고서 대국이 시작되었더라네. 막상 대국이 시작되자 자신이 소속된 오부의 명예도 걸려 있기에 기를 쓰고 최선을 다해서 바둑을 둔 결과 최종적으로 두 집을 이겼더라네.”

“오호! 목부의 장문인에게 두 점을 깔았다면 그의 실력도 이미 절정에 가깝다고 해도 되지 않겠습니까? 참으로 기뻤겠습니다.”

“말로 다 형용할 수가 없을 정도였겠지. 그길로 장문인에게 달려가서 어떻게 둬서 이겼는지를 복기(復碁)해서 보여주고 잘 뒀다고 칭찬받았더라네.”

“그야말로 유종의 미를 거뒀으니 노력한 보람이 있었겠습니다.”

“오가의 장문인은 그가 돌아가고 나자 조용히 내제자를 불러서 말했다네. ‘목가의 장문인께서 내 체면을 세워주시려고 세 수나 양보해 주셨구나. 감사의 선물을 전하고 오거라.’라고 말이네.”

마홍의 말에 우창은 깜짝 놀라며 물었다.

“예? 그렇다면 경쟁의 관계에 있던 상대방의 장문인이 사정을 봐줬다는 말입니까? 그것은 상상하기 어려운 일이지 않습니까?”

“그대는 동병상련(同病相憐)이라는 말도 못 들어 봤나?”

“아니, 그 말씀은..... 언젠가는 자기도 외제자가 신세를 질 일이 있을 테니 그때 좀 살살 해 달라는 무언의 약속이란 말입니까?”

“그 속내야 기록으로 전하지 않으니 어찌 알겠는가만 홀아비 마음은 과부가 안다고 하지 않던가? 아마도 오부 장문인의 고민을 잘 헤아리고 그에 상응하는 응수를 해 줬으리라는 것은 짐작하고도 남음이 있지 않겠나?”

“정말 놀랍습니다. 보통의 사람이라면 자신의 명예를 생각해서 완전히 박살을 내서 돌려보냈을 텐데 말입니다. 과연 있는 자의 여유를 보는 것만 같습니다. 그런 것이 바로 기도(碁道)인가 봅니다.”

“그러니 항상 최선을 다하는 것은 아니라는 이치는 알겠는가?”

“예, 잘 알겠습니다. 그런데 봐준 것은 어떻게 알 수가 있습니까?”

“그야 절정(絶頂)의 고수(高手)끼리 통하는 무엇인가가 있지 않겠나? 어떻게 바둑을 두었는지 보면 바로 알 수가 있을 것이네. 두세 군데에서 최선의 수를 양보하고 차선의 수를 써서 응수했다는 것을 알아볼 만큼의 수단을 발휘하지 않았을까? 그래야 오부의 장문인이 그 수를 보면서 확연하게 체면을 세워줬다는 것을 알게 될 테니 말이네. 허허허~!”

“정말 놀라운 이야기입니다. 오락으로 즐기는 줄로만 알았던 바둑의 세계에 그러한 경지가 있다는 것은 또 새로운 소식입니다. 하하하~!”

“재미있는가?”

“물론입니다. 재미와 박진감이 넘칩니다. 하하하~!”

우창이 재미있어하자 마홍도 흐뭇한 표정으로 미소를 지었다. 우창은 마홍이 들려준 이야기를 정리할 겸 잠시 생각하다가 다시 궁금한 것이 생겨서 마홍에게 물었다.

“스승님, 바둑을 이기는 방법이 있습니까?”

“그야 당연히 있지.”

“그렇습니까? 스승님 정도의 내공이 쌓이면 당연히 그러한 방법을 알고 계실 것으로 생각했습니다. 그것은 어떤 방법입니까?”

“그야 상대에게 지지 않으면 된다네.”

“예?”

우창은 기대했던 답이 아니어서 약간 실망한 듯이 되물었다. 그러자 마홍이 미소를 짓고는 설명을 이었다.

“지지 않으면 이기지 않겠는가? 허허허~!”

“제자가 잘못 물었습니다. 다시 여쭙습니다. 바둑을 둬서 지지 않는 방법이 있습니까?”

“있지.”

“어떻게 하는 것입니까?”

“탐욕을 내려놓고 중용을 지키면 된다네.”

“아니, 그것은 바둑만이 아니라 세상살이 모든 것에 해당하는 말이 아닙니까?”

“물론이지. 어차피 바둑이나 세상이나 이치는 둘이 아닌 까닭이라네. 허허허~!”

“과연 무슨 말씀인지 이해가 됩니다. 그런데 말씀은 쉬워도 중용을 지킨다는 것이 어디 쉬운 일이겠습니까? 기왕 바둑놀이를 하기로 했으면 이기는 재미를 기대한 것이고, 이기려면 상대보다 집을 한 눈이라도 더 지어야 할 것은 당연할 테니 말입니다. 그러자니 동일한 조건에서 더 많은 집을 만들기 위해서는 욕심을 부리지 않는 것이 오히려 이상하지 않습니까?”

“당연하겠지, 그러나 내가 큰 집을 마련하고자 한다면 상대방도 그만큼 바라게 된다는 것을 잊지 않아야 한다는 말이네. 그래서 줄 것은 주고 챙길 것은 챙겨야 하는 것이 바둑놀이의 기본적인 상식이라고 할 것이네. 허허허~!”

“듣고 보니 과연 그렇겠습니다. 더구나 수준이 비슷하다면 내가 생각하거나 보고 있는 수는 상대방도 알고 있을 것이므로 혼자의 욕심대로 되지 않는 것은 명약관화(明若觀火)한데도 욕심을 부리다가 패망할 수가 있겠습니다. 그래서 균형을 알고 잊지 않아야 한다는 말씀이지요?”

“그렇다네. 바둑을 둘 적에는 모쪼록 과유불급(過猶不及)의 이치를 잊지 않는다면 쉽게 패하지는 않게 되는 이치를 깨달은 것과 같다고 할 것이네.”

“정말 귀중한 가르침입니다. 그렇다면 실제로 그러한 이치를 설명하는 구체적인 본보기가 있겠습니까? 이론적으로는 충분히 알겠는데 막상 대국(對局)에 임한다면 또 본분을 잊어버리고 허둥대지 않을까 싶습니다.”

“오~! 이제 장광설(長廣舌)은 접어두고 우선 바둑두는 법을 가르쳐 달라는 의미인가? 그렇다면 중용(中庸)을 깨닫게 될 수가 있는 전개법을 하나 알려 주겠네.”

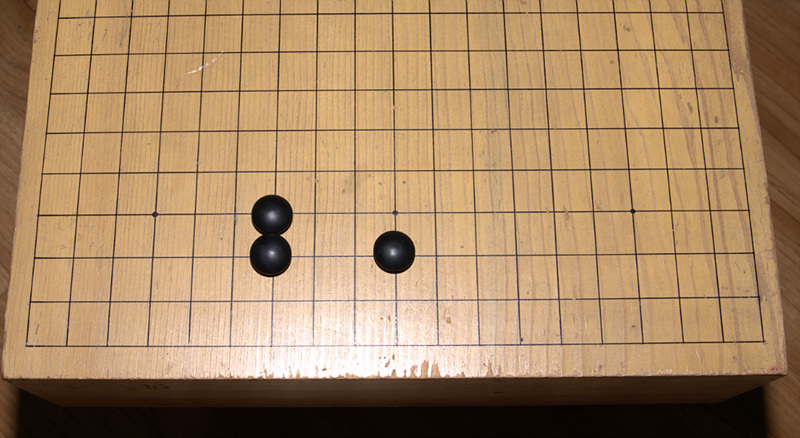

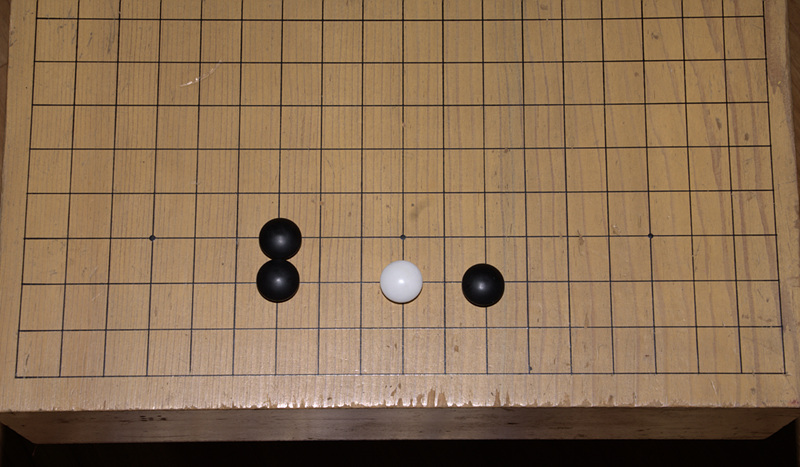

이렇게 말한 마홍이 바둑판에다 흑돌을 늘어놓았다. 우창은 무슨 의미인지 몰라서 멀뚱하게 보고 있을 따름이었다.

바둑돌 세 알을 늘어놓은 다음에 마홍이 설명했다.

“이렇게 된 형태를 ‘이립이전(二立二展)’이라고 하네. 두 개의 돌이 붙어있는 것을 서 있는 것으로 의미해서 입(立)으로 말하는 까닭이라네. 확실하지는 않지만 검은 돌의 안쪽은 집이 될 가능성이 있다고 할 수가 있는 것이라네.”

“아, 그것참 쉽습니다. 이런 방법만 알면 되는 것이었군요. 하하하~!”

“그런가? 물론 쉽다고 해도 될 것이네. 다음의 형태도 한번 보고서 또 생각해 보지.”

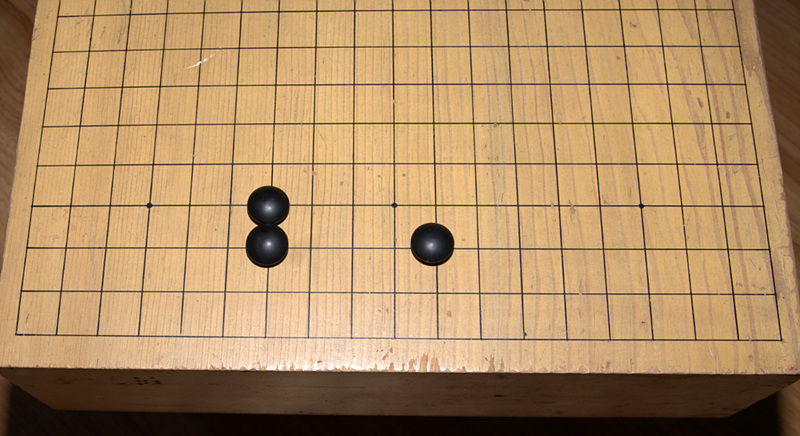

이렇게 말한 마홍이 검은 돌 하나를 더 넓게 옮겼다.

“이것은 뭐라고 부르면 좋겠나?”

“아, 앞에서 본 것이 이립이전이라면 이것은 이립삼전(二立三展)이라고 하면 안 되겠습니까? 한 칸이 더 넓어졌습니다.”

“그렇다면 앞의 경우에 비해서 어느 쪽이 더 이득일까?”

“그야 당연히 이쪽이겠습니다. 이것을 보고 나니까 앞에서 본 것은 좀 답답한 느낌이 들기도 합니다. 참 신기합니다.”

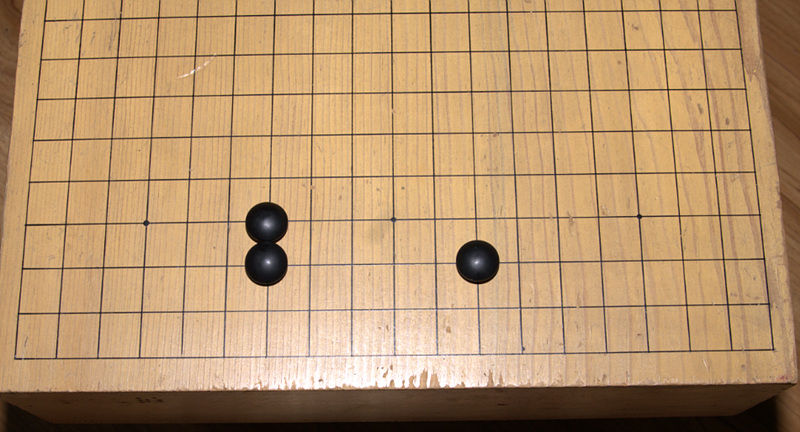

“그렇다면 이런 것도 한번 볼 텐가?”

이렇게 말하고 다시 한 칸을 더 넓게 놓았다.

“이번에는 어떤가?”

“오호~! 한 칸이 더 넓어졌는데 매우 넓게 느껴집니다. 이렇게 하는 것이 훨씬 효과적이겠습니다. 제자는 이렇게 놓고 싶습니다.”

“그런가? 그렇다면 다시 생각해 보게. 두 칸, 세 칸, 네 칸으로 전개한 경우를 보면서 중용을 떠올려 보면 좋을 것이네. 만약에 상대가 이것을 보면서 어떤 생각을 하게 될까?”

우창은 이번에도 잠시 생각을 한 다음에 답했다.

“아마도 위기감을 느낄 수도 있지 싶습니다. 그렇게 되면 자신은 더 큰 넓이로 벌리고자 하지 않겠습니까?”

“당연하겠지? 그런데 바둑의 격언(格言)에는 이립삼전(二立三展)이라고 가르친다네. 이것은 무슨 뜻이겠는가?”

“그러니까 그 가르침인즉 두 칸으로 벌리면 너무 좁아서 불만이고 그렇다고 해서 네 칸으로 벌리면 이번에는 너무 넓어서 상대가 침입할 여지를 준다는 뜻이 아닙니까? 그러니까 집을 짓는 것에도 적당하고 상대가 침입할 여지는 주지 않으려는 해결책이 바로 이립삼전이라는 말씀입니까?”

“옳지~! 잘 이해하셨네. 어떤가? 중용의 이치를 느낄 수 있겠나?”

“정말 심오한 가르침입니다. 항상 상대방과의 타협점(妥協點)을 염두에 두면서 착점해야 한다는 가르침이 명료하게 느껴집니다.”

“그렇다네. 이러한 마음의 균형만 지키게 된다면 바둑을 두더라도 쉽게 지지는 않을 것이네. 그렇지만 항상 남의 집이 더 커 보이게 되는 것도 사람의 마음인지라 평상심(平常心)을 유지한다는 것은 거의 수도승(修道僧)의 경지(境地)가 되어야 한다는 말도 한다네. 허허허~!”

“과연 그렇겠습니다. 이립삼전의 마음을 놓지 않도록 해야만 균형을 지킬 수가 있다는 것만 기억해야 하겠습니다. 하하~!”

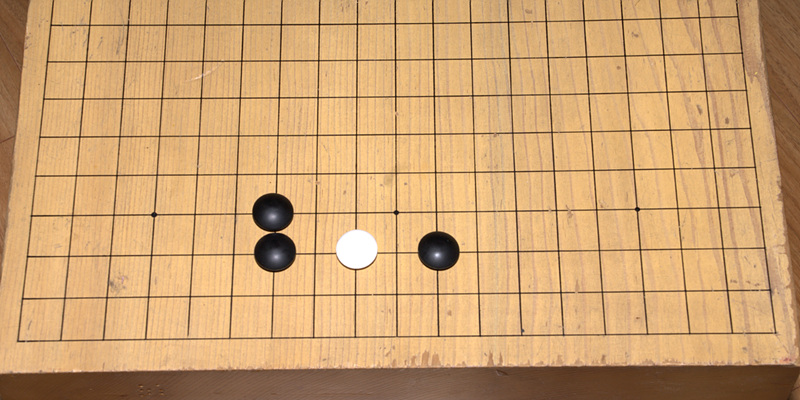

우창이 잘 이해하고 있다는 것을 확인하게 된 마홍은 다시 바둑판을 손으로 가리켰다. 우창이 그의 손끝을 따라서 바라보자 흰 바둑알을 집어다가 3칸의 가운데에나 놓았다.

“아, 세 칸의 중간에 흰 바둑알이 놓였네요. 이것은 무슨 뜻입니까?”

“이것은 침입(侵入)이라고 하는 것이라네. 집이 되기 전에는 어디든 돌을 놓을 수가 있을 뿐만이 아니라, 집이라고 하더라도 돌을 놓을 수는 있다네, 다만 들어가서 분리된 두 눈을 확보하지 못하면 결국은 상대에게 보태주는 꼴이 되기 때문에 하지 않을 따름이라네.”

“아, 놓지 못하는 것이 아니라, 스스로 안전책을 강구(講究)해서 위험한 자리에 놓지 않는 것이었습니까? 듣고 보니 과연 그렇겠습니다. 그런데 이렇게 남의 집에 들어오면 살아날 수가 있는 것입니까?”

“물론 지금 당장 죽는 것은 아니라네. 그러니까 집이 형태를 갖춰가기 전에 방해하기 위해서 작전을 짜게 되는 것이라네. 때로는 사석작전(捨石作戰)을 쓰기도 하지.”

“사석이라면 돌을 버리는 것입니까? 하나라도 살려야 할 판에 자신의 소중한 바둑알을 버린다면 뭔가 더 큰 계획이 있다는 말씀입니까?”

“이 한 점을 버리고서 밖에다 더 큰 진지를 펼칠 수도 있으니, 이것은 적군에게 볼모로 왕자를 보내고는 뒤에서 습격하는 것과도 흡사하다고 하겠네. 허허허~!”

“아, 볼모가 사석작전과 통합니다. 역시 바둑은 인생의 축소판(縮小版)이라는 말이 왜 나왔는지 이해하겠습니다. 정말 말씀을 들을수록 오묘하다는 생각이 점점 커집니다. 신기하기도 하고요. 하하~!”

“앞서 말하기를 ‘네 칸은 너무 욕심이 앞선 것이라고 했잖은가?”

“그렇습니다. 이 장면을 봐하니 세 칸인 경우에도 침입해서 뜻을 도모할 수가 있다면 네 칸은 더 말을 해서 뭐하겠느냐는 생각이 듭니다.”

우창이 이렇게 말하자 마홍이 그 장면을 바둑판에 펼쳐 놓았다.

우창이 봐도 세 칸에 비해서 공간이 더 넓다는 것을 확연하게 느낄 수가 있을 정도였다.

“아니, 스승님. 단지 한 칸의 차이일 뿐인데도 느낌으로는 광활한 산동(山東)의 들판처럼 넓게 느껴지는 것은 무슨 까닭입니까?”

“오호~! 그렇게 느껴지는가? 지척(咫尺)이 천리(千里)라는 말은 알고 있지?”

“그렇습니다. 가까워 보이지만 실은 손길이 닿지 못하니 하는 말이지 않습니까?”

“바둑도 그와 마찬가지라네. 바로 옆에 있어도 직접 도움을 주지 못하여 그대로 죽어가는 것을 지켜보면서 발만 동동 구를 수밖에 없는 경우도 허다하다네.”

“그런 이치가 있었군요. 복잡하게 책을 펼쳐놓고 설명하지 않아도 이렇게 바둑알을 네 개만을 늘어놓고 말씀하시는데도 그 이치는 불을 보듯이 명료합니다. 일일이 말로 설명하지 않아도 이것을 보면 바로 이해가 되니 말입니다.”

“그런가? 그야 그대가 이해를 잘하는 것도 있을 것이네. 그나저나 설명을 보태자면 말이네. 앞의 세 칸 침입은 침입이지만, 이렇게 네 칸의 침입은 침입이라고 하지 않고 ‘갈라치기’라고 한다네. 이것은 상대의 집이 될 자리에 들어간 것이 아니라 서로 떨어진 흑 돌의 사이를 갈라놓았을 따름이기 때문이라네.”

“아하~! 무슨 말씀인지 이해가 됩니다. 그러니까 문이 있는 남의 집에 들어가는 것은 주거침입이라고 하지만, 문이 없는 집 앞에 서성이는 것은 침입이라고 하지 않는 이치라는 말씀이지요? 과연 단지 한 칸의 간격이 한 칸만이 아니었습니다.”

“집을 크게 짓고 싶어서 넓게 터를 잡았는데, 상대가 뛰어들어서 도리어 집을 짓고 살아버린다면 헛된 수고로움만 남을 것이고, 그것이 싫어서 조그만 집을 지으면 이번에는 나중에 계산했을 적에 집이 부족하게 되어서 상대를 이길 수가 없으니 잠시도 방심할 수가 없는 것이라네. 허허허~!”

“스승님의 말씀을 듣고서 또 생각해 봅니다. 어쩌면 생각하기를 좋아하는 사람들이 바둑놀이를 좋아하는 것도 그러한 이유도 있지 싶습니다. 학자는 바둑과 놀고, 평민은 장기(將棋)와 놀고, 부유한 사람은 마작(麻雀)과 노는 것을 보면 그들의 성향에 부합되는 것이 있는 까닭이지 싶기도 합니다.”

“물론, 다 그런 것은 아니겠네만, 그러한 경향은 있다고 봐도 되겠네. 특히 관료(官僚)들은 바둑을 더 좋아하기도 하는데, 그것도 자기의 인격을 수양하고 균형을 잃지 않으려는 마음에서 선택한 것일 수도 있을 것이네.”

우창은 마홍의 넓은 식견과 사유하는 것에 존경심이 우러나서 말했다.

“맞습니다. 관리는 국가의 재물을 다루고 백성의 청원을 받아서 공평하게 집행하는 일을 해야 하는데 자신에게 이익이 되는 한쪽의 말만 듣거나 탐욕이 발동한다면 결과적으로는 자신도 망치고 나라도 병들게 할 수가 있으니 말입니다. 그런 의미에서 바둑은 균형이 잡힌 관찰력을 기르는데 유용한 도구라고 해도 되겠습니다.”

“옛날에 공자에게 바둑을 좋아하는 제자가 여쭈었다더군. ‘바둑은 배워서 즐겨도 좋겠습니까?’라고 말이네.”

“아, 그런 말도 있습니까? 그래서 공자는 뭐라고 답을 했습니까?”

“공자가 말하기를, ‘아무것도 하지 않는 것보다 낫다’라고 했다더군. 그러니까 썩 권한 듯한 말은 아니네만 멍청하게 아무런 생각도 없이 산다면 인생을 허비하는 것이나 다를 바가 없다는 것을 경계하는 것으로 봐서 아마도 공자는 바둑을 몰랐을 것으로 짐작해 보네. 허허허~!”

“정말 그랬지 싶습니다. 바둑을 잘 알았다면 바둑을 통해서 경륜(經綸)하는 이치를 설파했을 테니 말입니다. 오늘 제자가 스승님의 말씀을 들은 것만으로 생각해 봐도 잠자는 것만이 아니라 논어를 읽는 것보다 낫다고 해야 하지 않을까 싶으니 말입니다. 하하하~!”

우창은 마홍과의 기담(碁談)에 풀 빠져들었다. 이야기의 하나하나에 이치가 아닌 것이 없고, 도리에서 벗어나지 않는 것을 들으며 생각하다 보니까 어느 고승의 앞에 앉아서 법문을 듣고 있다는 생각조차 들었다. 우창이 생각에 잠겨있자 마홍이 다시 말했다.

“바둑이든 인생이든 공격(攻擊)과 수비(守備)를 잘한다면 백전불태(百戰不殆)가 아니겠나? 허허허~!”

우창은 공수(攻守)의 이치를 중간에 놓고서 마음의 줄타기를 잘해야만 바둑의 이치를 깨닫게 된다는 것을 알게 되자 괜히 신선놀음이라고 하는 것이 아님을 깨달을 수가 있었다. 이러한 이치를 잘 설명해 준 마홍의 바둑 실력은 얼마나 되는지가 궁금했다.

“스승님의 바둑 실력은 어떻게 되십니까?”

“내 기력 말인가? 아마도 약우(若愚:2단)는 될 것이네. 때로는 평정심을 유지할 때는 투력(鬪力:3단)도 되고, 탐욕이 불타오를 때는 수졸(守拙:1단)도 되곤 하니까 말이네. 허허허~!”

“아니, 스승님께서도 마음을 다스리는 것에 실패하십니까?”

“당연하다네. 특히 경쟁자인 친구와 둘 적에는 지기 싫은 마음이 안개처럼 피어오르게 되면 악마가 귀에 대고 더 많이 이길 수가 있다고 속삭이니까 말이네. 허허허~!”

“마음이란 참으로 오묘한 것이라서 제어하고 다스리는 것이 참으로 어렵다는 것을 새삼스럽게 깨닫습니다.”

우창이 이렇게 말하자, 마홍은 문득 생각이 났다는 듯이 말했다.

“참, 음양오행을 공부했다고 하지 않았나?”

“예, 그렇습니다. 무슨 말씀이든 하시면 대략 알아들을 정도는 됩니다. 말씀해 주십시오.”

“그렇다면 역경(易經)을 공부했나?”

“역경도 관심은 많습니다만, 깊은 공부는 하지 못했으니 거의 문외한(門外漢)이나 다를 바가 없다고 말씀드려야 하겠습니다. 단순히 팔괘 정도나 알아볼 수준이니까요. 오행을 조금 이해하고 명학(命學)을 공부했을 따름입니다.”

우창은 그렇지 않아도 바둑을 두는 사람의 형태를 십성으로 알아볼 수도 있지 않을까 싶은 생각을 하고 있던 차에 마홍의 말을 듣고는 기대감으로 말했다. 그러자 마홍이 반기면서 말했다.

“엉? 명학을 공부했다고? 팔자를 보는 방법을 알고 있단 말인가?”

“그렇습니다. 스승님께서 자평법(子平法)을 예로 들어서 바둑을 말씀해 주신다면 우둔한 제자가 이해하기에 큰 도움이 될 수도 있지 싶습니다. 하하~!”

“오호~! 그랬군.”

“아마도 스승님께서는 주역에 관심이 많으시지 않을까 싶은 생각을 해 봤습니다. 바둑은 음양의 놀이이기도 하니 말입니다. 더구나 균형을 논할 적에는 음양의 이치를 바탕으로 삼는 것이라는 생각이 들었습니다.”

우창이 이렇게 말하자 마홍이 답했다.

“나도 심심할 적에 소일삼아서 간지에 대한 이치를 궁리하고 있다네. 그래서 동네 아낙들의 한숨 소리 정도는 잠재울 수준이 된다고 하겠지. 그렇다면 바둑 이야기를 명리(命理)와 더불어서 나눠볼까?”

“불감청(不敢請)이언정 고소원(固所願)입니다. 혹 바둑과 사람의 마음을 연결해서 생각해 볼 수도 있겠다고 생각했습니다. 그래서 가능하다면 이에 대한 말씀을 드려보고 싶습니다.”

우창이 이렇게 말하자 마홍은 더욱 반가워하면서 말했다.

“저런~! 팔자의 달인을 옆에 두고서 몰라봤군. 어디 한 번 토론해 보세. 허허허~!”

“아, 그래 주신다면 고마울 따름이지요. 실은 바둑에 대한 깊은 말씀을 들으면서 십성(十星)에 의해서 그 사람의 바둑을 두는 손끝에도 차이가 있지 않겠느냐는 생각이 들었습니다.”

“십성? 그것은 뭔가?”

“십성은 흔히 십신(十神)이라고 하는 것과 같은 의미입니다.”

“그런가? 나도 십신은 알고 있으니 어디 그대의 이야기를 들어보세. 무슨 이야기를 하더라도 내게는 매우 신선한 접근이 되지 싶어서 벌써 기대가 되는걸. 허허허~!”

우창은 잠시 생각을 정리했다. 십성의 심리로 바둑두는 사람의 형태를 구분할 수가 있다면 그것도 재미있는 접근이 되겠다는 생각이 들어서였는데 어디부터 이야기를 꺼내야 할지 몰라서 잠시 머뭇거렸다. 그러자 문득 ‘바둑은 집이 많은 사람이 이기는 것’이라는 말이 떠올랐다. 집이 많은 것을 논한다면 결과를 중시하는 것으로 볼 수가 있겠고, 집은 금전적인 가치가 될 수도 있겠다는 생각이 들었다.

“스승님, 혹 바둑은 치밀하게 계산하고 집의 숫자를 헤아려야 하는 것이 매우 중요하다고 할 수가 있겠습니까?”

“물론이지. 벌써 두 칸, 세 칸 하는 소리만 봐도 대략 짐작이 되지 않았나?”

“역시 그랬네요. 그렇다면 정재(正財)가 있는 사람이 바둑을 두면 그러한 계산이 빠르겠습니다. 그렇게 되면 바둑을 둘 적에 바둑알의 하나하나에 그만큼 가치를 부여해서 열 집을 얻기 위해서는 아홉 점을 과감히 버릴 수도 있는 사람이라고 하겠습니다.”

“오호 실리위주(實利爲主)가 되겠군. 그런 사람과 바둑을 두면 시간도 많이 끌고 변화를 최소한으로 추구하기 때문에 참으로 재미가 없는데 지금 그대의 말을 듣고 생각해 보니까 원래 바둑의 속성에 그러한 것이 있었다는 것을 알겠네. 실속을 중히 여기는 까닭에 조금이라도 손해가 될 듯싶은 수는 기피하고 두지 않을 사람이네. 허허허~!”

그러자 우창도 실제로 그런 사람이 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 바둑은 정재의 놀이라고 해도 되지 싶었다. 그렇다면 나머지 아홉 개의 십성을 대입시켜서 이야기를 들어봐야 하겠다는 마음으로 잠시 정리했다.